浙江金华市中考语文试题解析卷.docx

《浙江金华市中考语文试题解析卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江金华市中考语文试题解析卷.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

浙江金华市中考语文试题解析卷

2019年浙江金华市中考语文试题解析卷

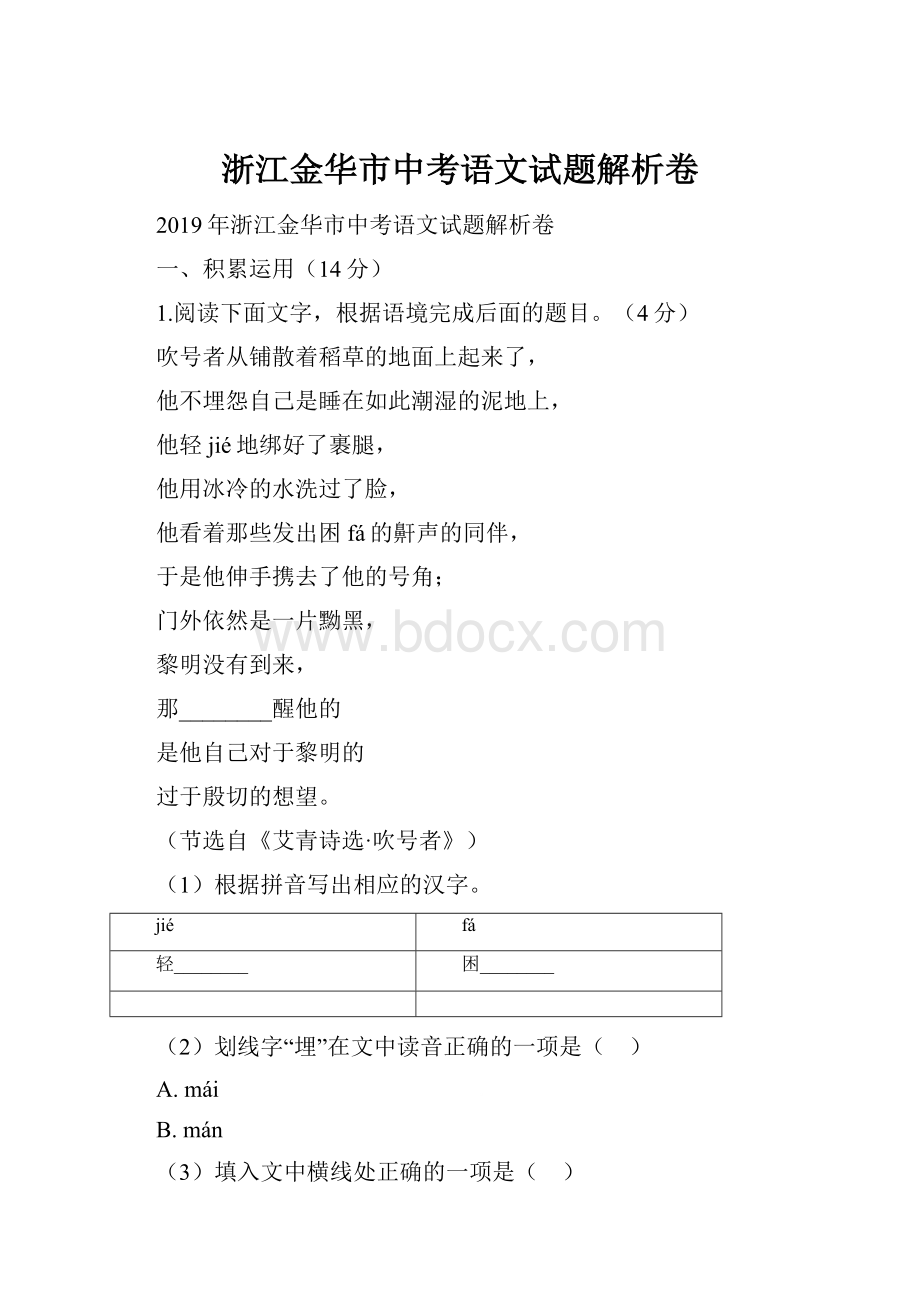

一、积累运用(14分)

1.阅读下面文字,根据语境完成后面的题目。

(4分)

吹号者从铺散着稻草的地面上起来了,

他不埋怨自己是睡在如此潮湿的泥地上,

他轻jié地绑好了裹腿,

他用冰冷的水洗过了脸,

他看着那些发出困fá的鼾声的同伴,

于是他伸手携去了他的号角;

门外依然是一片黝黑,

黎明没有到来,

那________醒他的

是他自己对于黎明的

过于殷切的想望。

(节选自《艾青诗选·吹号者》)

(1)根据拼音写出相应的汉字。

jié

fá

轻________

困________

(2)划线字“埋”在文中读音正确的一项是( )

A. mái

B. mán

(3)填入文中横线处正确的一项是( )

A. 惊 B. 警

【答案】

(1)捷;乏

(2)B(3)A

【考点】常用字字音,多音字字音,同音字字形辨析,形声字字形辨析,形近字字形辨析

【解析】【分析】⑴“轻捷”意思是轻快敏捷,“捷”字是提手旁,不要写错。

“困乏”指疲乏,没力,“乏”字要准确书写。

⑵埋:

mái(用土、沙、雪、落叶等)盖住:

埋藏。

埋地雷。

隐藏:

埋伏。

隐姓埋名。

mán埋怨:

抱怨;责备。

答案是B。

⑶黎明苏醒,应该是“惊醒”合适,警醒:

睡眠时易醒、睡不熟,警戒醒悟,使警戒醒悟,此处不合适。

故答案为:

⑴捷,乏;⑵B;⑶A

【点评】⑴本题考查学生对字音、字形的掌握和正确书写能力。

答题时应注意,仔细把握句子的意思,根据前后内容和拼音确定词语,仔细区别同音字、形声字、形近字字形,正确规范地写出词语。

⑵本题考查对字音的掌握与辨析能力。

答题时应注意,注意多音字辨析,根据词义分清读音,仔细辨析字形的细微差别,在组词造句中找出差别。

⑶本题考查理解词义和选词填空。

答题时应注意,要先弄清楚它们在词语或句子中的意义,再根据音义对应的规律辨别搭配关系。

2.古诗文名句默写。

春去春回几番景,花开花落总关情。

春水初生,白居易信马踏春钱塘湖畔,“①________,浅草才能没马蹄”,一个紫嫣红的春天款款而至;夏花绚烂,周敦颐流连荷池。

“予独爱②________,濯清涟而不妖”,君子之风盈盈其间;秋风萧瑟,秋瑾小住京华,“③________,秋容如拭”,知音难觅的孤独涌上心头;北风卷地,冬雪骤降,岑参戌守边塞,“④________,________”,以想象化冬为春,奇情逸发。

而当落花时节,好友王昌龄左迁龙标,即便潇洒如李白,也不免在“⑥________”时生出几分伤感;然而,也总有人能跳出落英伤怀的窠臼,龚自珍就以“⑦________,⑧________”赋予了落花别样的情意。

【答案】乱花渐欲迷人眼;莲之出淤泥而不染;为篱下黄花开遍;忽如一夜春风来;千树万树梨花开;杨花落尽子规啼;落红不是无情物;化作春泥更护花

【考点】一般型默写,理解型默写

【解析】【分析】理解性默写则要求考生通过反复诵读,在理解句意的基础上理解文意,难度要大一些。

不要出现错别字。

注意“乱、渐欲、莲、淤、染、篱、忽、梨、杨、子规、作”等字的字形,要正确书写。

故答案为:

①乱花渐欲迷人眼;②莲之出淤泥而不染;③为篱下黄花开遍;④忽如一夜春风来;⑤千树万树梨花开;⑥杨花落尽子规啼;⑦落红不是无情物;⑧化作春泥更护花。

【点评】本题考查诗文名句的背诵和默写。

答题时应注意,透彻理解诗歌的内容,认真审题,找出合适的诗句,不能写错别字。

常见的方法有理解积累,归类积累,联想积累,回环积累,抄读积累。

默写的总体要求是书写准确,理解到位。

3.“岁寒,然后知松柏之后凋也。

”(《论语》)中国古民居的窗户、门楼讲究图案装饰,为显示主人高洁、坚贞的志趣,常与“松”一起出现并具有固定文化内涵的一项是( )

A. 梅、鹤

B. 竹、兰

C. 兰、鹿

D. 竹、梅

【答案】D

【考点】其他常识

【解析】【分析】松、竹经冬不凋,梅耐寒,早春开放,故名岁寒三友。

梅:

探波傲雪,剪雪裁冰,一身傲骨,是为高洁志士。

竹:

筛风弄月,潇洒一生,清雅澹泊,是为谦谦君子。

汉族传统寓意图案。

指松、竹、梅经冬不衰,因此有“岁寒三友”之称。

松竹梅傲骨迎风,挺霜而立,精神可嘉!

象征常青不老的松、象征君子之道的竹、象征冰清玉洁的梅三种植物组成,因其寒冬腊月仍能常青

故答案为:

D

【点评】本题考查对文化常识的掌握和辨析。

答题时应注意,把各个选项对照相应相关的文学文化常识,找到关键语句,仔细推敲斟酌,比照辨析正误。

二、阅读理解(48分)

4.文学世界,万物有灵。

下列作家笔下的哪种植物可以用来比喻简·爱?

请结合相关内容,简析两者的相似之处。

A.白杨树(茅盾) B.小桃树(贾平凹) C.木棉树(舒婷《致橡树》

【答案】示例一:

我选A。

白杨树是普通的,但它不屈于恶劣的环境,力争上游,有坚强的意志和精神。

这和简·爱的处境与抗争精神是相似的。

简·爱从小失去父母,寄住在舅妈家,饱受欺凌,但她敢于反抗表哥的欺侮,后来又同冷酷、自傲的劳渥德学校校长抗争。

她积极进取,后来成为家庭教师。

简·爱说“我虽然卑微,但并不卑贱”,这与极普通而绝不平凡的白杨树是十分相似的。

示例二:

我选B。

小桃树生长在院子角落里,在逆境中成长,经历风雨仍然顽强生存,枝头上还长出花苞。

这与简·爱的成长历程是相似的。

简·爱从小失去父母,寄住在舅妈家,在盖兹海德府饱受欺凌,在劳渥德学校受到不公平的待遇,在桑菲尔德经历坎坷的爱情,但她追求自己的梦想,依靠不懈的奋斗,收获了人生的幸福。

示例三:

我选C。

诗中的木棉树始终保持独立的人格尊严,追求与橡树平等的地位,并与橡树共担风雨。

这与简·爱的精神追求是极其相似的。

简·爱始终渴求平等、自由的爱情,坚信每个人在精神和人格上都是平等的。

她接受了罗切斯特求婚,当她得知罗切斯特有个疯妻子,并且还活着的时候,决然出走。

但在罗切斯特遭遇厄运、一无所有的时候,她又回到他身边,与他共担风雨。

【考点】作品的人物形象,作品的经典情节,作品的艺术特色

【解析】【分析】首先要准确把握简·爱的性格特点:

女主人公,一个性格坚强,朴实、刚柔相济、独立自主,积极进取的女性。

她出身卑微,相貌平凡,但她并不以此自卑。

她蔑视权贵的骄横,嘲笑他们的愚笨,显示出自立自强的人格和美好的理想。

她有顽强的生命力,从不向命运低头,最后有了自己所向往的美好生活。

简·爱生存在一个父母双亡,寄人篱下的环境。

从简爱身上,表现力当今新女性的形象:

自尊、自重、自立、自强,对于自己的人格、情感、生活、判断、选择的坚定理想和执着追求。

白杨树(茅盾):

不屈于恶劣的环境,力争上游,有坚强的意志和精神;小桃树(贾平凹):

生长在院子角落里,在逆境中成长,经历风雨仍然顽强生存;木棉树(舒婷《致橡树》:

木棉树始终保持独立的人格尊严,追求与橡树平等的地位。

然后分析评价三篇文章中的白杨树、小桃树、木棉树,把树木的象征意义和人物的性格比较,重点分析相似点,结合人物的经历分析。

故答案为:

示例一:

我选A。

白杨树是普通的,但它不屈于恶劣的环境,力争上游,有坚强的意志和精神。

这和简·爱的处境与抗争精神是相似的。

简·爱从小失去父母,寄住在舅妈家,饱受欺凌,但她敢于反抗表哥的欺侮,后来又同冷酷、自傲的劳渥德学校校长抗争。

她积极进取,后来成为家庭教师。

简·爱说“我虽然卑微,但并不卑贱”,这与极普通而绝不平凡的白杨树是十分相似的。

示例二:

我选B。

小桃树生长在院子角落里,在逆境中成长,经历风雨仍然顽强生存,枝头上还长出花苞。

这与简·爱的成长历程是相似的。

简·爱从小失去父母,寄住在舅妈家,在盖兹海德府饱受欺凌,在劳渥德学校受到不公平的待遇,在桑菲尔德经历坎坷的爱情,但她追求自己的梦想,依靠不懈的奋斗,收获了人生的幸福。

示例三:

我选C。

诗中的木棉树始终保持独立的人格尊严,追求与橡树平等的地位,并与橡树共担风雨。

这与简·爱的精神追求是极其相似的。

简·爱始终渴求平等、自由的爱情,坚信每个人在精神和人格上都是平等的。

她接受了罗切斯特求婚,当她得知罗切斯特有个疯妻子,并且还活着的时候,决然出走。

但在罗切斯特遭遇厄运、一无所有的时候,她又回到他身边,与他共担风雨。

【点评】本题考查对名著人物的分析评价和比较阅读。

答题时应注意,必须抓住故事情节进行多层面的分析,总体评价,而后从不同侧面分别说明人物所具有的性格特征。

选择白杨树(茅盾)、小桃树(贾平凹)、木棉树(舒婷《致橡树》,根据树木的特点和象征意义,和人物性格命运联系起来,找到相似点回答。

5.《儒林外史》以“功名富贵”为镜,照出儒林各种人物的灵魂。

阅读书评,完成后面的题目。

其书以功名富贵为一篇之骨:

有心艳功名富贵而媚人下人者;有倚仗功名富贵而骄人傲人者;有假托无意功名富贵,自以为高,被人看破耻笑者;终乃以辞却功名富贵,品地最上一层,为中流砥柱。

(《儒林外史》卧闲草堂本闲斋老人序)

从下列选项中任选一项,指出他属于书评所列的哪种人,并结合小说情节加以阐述。

A.王冕 B.牛浦郎

【答案】示例一:

我选A。

王冕是辞却功名富贵而成中流砥柱者。

他蔑视权贵,以卖画为生,为了不与危素等权贵结交,多次推辞见面,甚至远走他乡;他有远见,向朱元璋献策,让其以仁义服人,平定天下;他不慕名利,朱元璋征召他做官,他为躲避入仕归隐会稽山。

可见他是一个恪守道德、张扬个性的贤者。

示例二:

我选B。

牛浦郎是心艳功名富贵而媚人下人者。

他偷了牛布衣的诗稿,盗用了牛布衣的名号,一心想通过结交权贵改变自己的命运。

为结交董瑛,责怪卜家弟兄;为巴结牛玉圃,甘愿做牛玉圃的孙子,媚态毕现。

可见牛浦郎是一个追名逐利、自甘下流的小人。

【考点】作家作品,作品的人物形象,作品的经典情节,作品的综合评价

【解析】【分析】首先选定人物,结合人物经历的故事情节分析。

王冕是历史上真实存在的人物,作者据此进行了改编。

王冕在小说中具有重要的作用,在整个小说的人物塑造上,他奠定了作者理想人物的基本特点,正如回目所说“说楔子敷陈大义,借名流隐括全文”。

王冕作为一个士人作为一个“名流”,在他身上体现着中国士人的精神。

牛浦郎小时虽然已有偷钱偷书的举动,却还不失为一个好学上进的青年,只因心里存了一点虚荣的念头,便不甘心老老实实凭本领力气生活,当他从行骗中尝到一点甜头以后,更是一发而不可收拾。

香蜡店出来的小小生意人在走向安东街头的过程中曾经过多次挫折,但每次只要运用骗术,便能够逢凶化吉,生活和社会都在给年轻人某种暗示和某种锻炼,终于在不长的时间内完成了一个既无情义又无廉耻的卑微灵魂的塑造。

吴敬梓在刻画牛浦郎这个人物时,注意了展开社会环境的描写,在这个社会里,不管人们有多少种不同的身份,归根结底,不是骗人者就是被骗者。

这个社会中你骗我、我骗你是一个骗人“怪圈”,出现在这个“怪圈”中的牛浦郎,本身也成了这个社会的一面镜子了。

故答案为:

示例一:

我选A。

王冕是辞却功名富贵而成中流砥柱者。

他蔑视权贵,以卖画为生,为了不与危素等权贵结交,多次推辞见面,甚至远走他乡;他有远见,向朱元璋献策,让其以仁义服人,平定天下;他不慕名利,朱元璋征召他做官,他为躲避入仕归隐会稽山。

可见他是一个恪守道德、张扬个性的贤者。

示例二:

我选B。

牛浦郎是心艳功名富贵而媚人下人者。

他偷了牛布衣的诗稿,盗用了牛布衣的名号,一心想通过结交权贵改变自己的命运。

为结交董瑛,责怪卜家弟兄;为巴结牛玉圃,甘愿做牛玉圃的孙子,媚态毕现。

可见牛浦郎是一个追名逐利、自甘下流的小人。

【点评】本题考查评价分析人物性格特征。

答题时应注意,结合小说中关于这个人物生活的环境及言行的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他的评价的语句,在此基础上进行归类概括。

最后选择恰当的词句表述出来。

6.阅读下文,回答问题。

在泸县

巴金

我知道船要在泸县过夜,等它靠好码头,便拿起大衣,戴上呢帽到岸上去,这时不过下午三点钟的光景。

我慢慢地走上土坡,在一个墩上站住,便掉转身子去看江景。

白带似的江水横在我的脚下,映着午后的秋阳,发出悦目的闪光,和天空成了一样的颜色。

岸边一片沙滩,几间茅屋,两只囤船,还有一列帆樯高耸的小舟。

这些似乎全陷入静止的状态,但是来往的人却使它们活动了。

一切于我都是十分亲切。

我怀着轻快的心把它们全收入我的眼里。

我望着四周景物渐渐地回复到静止的状态中,我才拔脚往坡上的城市走去。

这是我第二次踏上泸县的土地,第一次还是在十七年前。

那时我不过是十八九岁的少年,怀着一颗年轻的纯白的心。

现在我重睹这个可爱的土地,我的心上已经盖满了人世的创伤,我想我应该有了大的改变。

但是站在一个掷“糖罗汉”的摊子跟前,听着从两个人手里先后掷下的骰子声,望着摊子上三四排长短不齐的糖人,我忽然觉得自己回到小孩的时代了。

那个把全部注意力放在碗里的孩子仿佛就是我。

我留恋地在这个摊子前站了一刻钟光景,我感到一种幼稚的喜悦。

那个孩子空着手走开了,他讲话用的是我极其熟习的声音。

这声音引着我走了大半条街。

我跟着小孩走,好像在追自己的影子,我似乎一跳就越过了二十年的长岁月。

然而就只走了大半条街,就只有这么短短的快乐的时间!

我突然被拉回来了,从远去了的年代回来了。

一大片炸毁房屋的废墟横在我面前,全是碎砖破瓦,只有倾斜欲坠的断墙颓壁留下来,告诉我们人家的界限。

焦炙的黑印涂污了粉白墙,孤寂的梁柱带着伤痕向人诉说昔日的紫荣和今日的不幸。

有一处,在一堵较大的白壁上,触目地现出“我们要替死者复仇”的标语。

我隔着废墟望这些字,这时下落的太阳的余晖正停留在这面断墙上,像一片血光,它罩住了标语的一半字迹。

我站在废墟前,让一阵愤怒的火烧着我的心。

我的孩子的梦醒了。

我加快脚步往前走,一座高塔似的钟楼拦住了我的视线,“怎么还剩下这个东西?

”我刚这样想,我的脚就停住了,好像突然受到惊恐似的。

我明明看见一具骷髅!

那座钟楼已经成了风化的干尸,但是它依然僵立在坡上,洞穴似的眼睛望着我,仿佛在诉说它身受的酷刑。

我默默地看着,默默地听着,看那枯焦的骨架,听那无声的语言。

这里有一段悲惨的故事。

但是我惭愧我只有这无力的手,不能给它任何的安慰和援助。

我低下头走到它旁边。

我的眼光被几个浓黑的大字吸引住了,依旧是抗战的标语,它们就写在墙柱上,这是我看惯了的字句。

但这时我的头昂起来了,仿佛有一道强烈光芒射进我的肺腑,照亮我的胸膛。

我感到勇气的增加。

我的信念在这里又受到一次锻炼。

我没有说错话:

只有抗战才能够维持我们的生存,和平却会带来毁灭的命运。

我终于走过了斜坡。

眼前现出一片绿色,我还听见有力的年轻的声音。

原来我走到公园里来了。

这里还是完好的。

在树荫下围着一张竹制的小茶桌,六七个穿制服的青年坐在竹椅上,慷慨激昂地辩论。

我走过他们身边,我在砖砌的栏杆前面立了片刻,我听见了几句话。

他们在谈论中国的将来,这的确是一个大题目。

一个二十来岁的人捏紧拳头大声说:

“我知道时代是永远前进的。

但是我们要推动时代,不要让时代把我们拖起走。

”

我站住,倾听下面的话:

“物质的损失,生命的牺牲,会带来伟大的结果!

你看着,我们就要在这一片废墟上建造起九层的宝塔。

”

我感到极大的喜悦。

我的确瞥见光明了。

这是年轻的中国的呼声。

这是在轰炸的威胁下长成的中国的呼声。

它是何等的响亮,何等有力!

我相信它,我等着看那废墟上建造起来的九层宝塔。

回到船上以前我还在各处走了一转。

我走过一条很长的马路,我没有注意街名,但我知道这是本城惟一热闹的街市。

这里两旁都是完好的商店,还有许多白木新屋。

另外在较冷静的街上我看见新的巨厦的骨架和“上梁大吉”的红纸条。

一个中国的城市在废墟上活起来了,它不断地生长,发达。

任何野蛮的力量都不能毁灭它。

我怀着这个信念回到了船上。

第二天晨光微曦中船载着我们离开了泸县,缓缓地往上游驶去。

九四年计二月二十四日在重庆追记

(选自《巴金散文》,有删节)

“在泸县”,作者且行且看且思。

请根据要求,完成小题。

(1)梳理作者在泸县的行踪和见闻,仿照示例,完成下面的图表。

(2)品读下面两句话,结合划线词语,体会作者的心情发生了怎样的变化。

请用简洁的语言表述。

但是站在一个掷“糖罗汉”的摊子跟前,听着从两个人手里先后掷下的骰子声,望着摊子上三四排长短不齐的糖人,我忽然觉得自己回到小孩的时代了。

→

那座钟楼已经成了风化的干尸,但是它依然僵立在坡上,洞穴似的眼睛望着我,仿佛在诉说它身受的酷刑。

(3)联系上下文,揣摩下列语句,分析字里行间蕴含的深意。

①另外在较冷静的街上我看见新的巨厦的骨架和“上梁大吉”的红纸条。

②第二天晨光微曦中船载着我们离开了泸县,缓缓地往上游驶去。

(4)黄永玉先生从巴金的作品中读出了“累”与“美”,你读出了什么?

结合本文内容谈谈你的阅读感受。

巴先生有一张积压众生苦难的面孔,沉思,从容,满是鞭痕。

巴先生一生辛劳,不光是累,也美。

【答案】

(1)①站在摊前,听闻乡音(站在摊前,回想过去);②站在街上,凝望废墟(站在废墟,凝望钟楼/标语);③走过街道,看到新屋(走过街道,回到船上)

(2)作者回到阔别十七年的泸县,“望着”可爱的“糖人”,熟习的声音和情景让他充满小孩时代的喜悦;作者将残留的钟楼比作“干尸”,它用“洞穴似的眼睛”“望着”作者,“干尸”与“糖人”的强烈对比令作者触目惊心,他感到了深切的痛苦与极度的愤怒。

(3)①“新的巨厦的骨架”与上文“枯焦的骨架”对应,“红纸条”与上文“标语”对应,意味着一个城市已从废墟中复活,表明中国具有强大的生命力,凸显了中国人重建家园的坚强决心与意志。

②“晨光微曦”,虽然此时的阳光是微弱的,但已经给人以信心和希望,船缓缓地离开一个满是战争创伤的城市,带着人们驶向“上游”,驶向光明的未来。

(4)示例一:

我也读出了巴金的累与美,他走了很长的路,房子都被炸了,他很愤怒。

示例二:

我读出了巴金对泸县的热爱,他痛恨侵略者的暴行,有抗击侵略者、重建美丽家园的坚强决心。

我觉得巴金的文章给读者以鼓舞,我从这篇文章中读出了希望。

示例三:

巴金回故地,听乡音,感到一种孩童般的喜悦,从中我读出了巴金对乡土的热爱,对宁静平和生活的向往;而当日寇轰炸的废墟突现眼前,他痛斥侵略者的暴行,既有无力援助受难者的惭愧,更有抗击侵略者的坚强决心;他借青年的对话说出了自己的心声,哪怕流血牺牲,也要重建美丽家园。

我感到巴金是用笔在战斗,他的文章鼓舞着饱受战祸的中国人坚定信念,打败侵略者,在废墟上重建年轻的中国。

这种自强不息的精神,不仅当时需要,任何一个时代都需要。

我从巴金的作品中读出了力与美。

【考点】概括文章主要内容,理解文章思想倾向,分析人物行为思想变化原因,理解文章关键语句意思,筛选并整合文中信息

【解析】【分析】⑴抓住人物的活动,注意时间地点的变化,梳理情节,不必叙述细节,语言要简洁通顺。

根据移步换景是赏析,地点景物的变化归纳,先后顺序为:

走上土坡,回望江景;站在摊前,听闻乡音;站在街上,凝望废墟;走到公园,倾听讲话;走过街道,看到新屋。

⑵站在一个掷“糖罗汉”的摊子跟前,作者忽然觉得自己回到小孩的时代了,重温童年记忆感觉美好而温馨。

“一具骷髅、风化的干尸、僵立在坡上、洞穴似的眼睛、身受的酷刑”等词句,写现实如此残破衰败,今夕对比如此强烈,使作者感到了深切的痛苦与极度的愤怒。

⑶弄清全文的内容,读懂各自然段的内容,在正确理解句与句、层与层之间的关系的基础上,区别主次,用明确、完整、简要的语句表述。

①“新的巨厦的骨架”、“红纸条”与上文对应,表明中国具有强大的生命力,凸显了中国人重建家园的坚强决心与意志。

②“晨光微曦”,给人以信心和希望,驶向光明的未来。

⑷根据作者会在字里行间表露出自己的观点和态度,结合文章中带有感情色彩的语句,就能体会出作者的感情来。

文章内涵丰富,可以多侧面多角度作答。

文章表现巴金对泸县的热爱,对侵略者的暴行的痛恨,抗击侵略者、重建美丽家园的坚强决心,要有自强不息的精神。

所以从巴金的作品中读出力与美,读出巴金的累与美。

故答案为:

⑴①站在摊前,听闻乡音(站在摊前,回想过去);②站在街上,凝望废墟(站在废墟,凝望钟楼/标语);③走过街道,看到新屋(走过街道,回到船上)

⑵作者回到阔别十七年的泸县,“望着”可爱的“糖人”,熟习的声音和情景让他充满小孩时代的喜悦;作者将残留的钟楼比作“干尸”,它用“洞穴似的眼睛”“望着”作者,“干尸”与“糖人”的强烈对比令作者触目惊心,他感到了深切的痛苦与极度的愤怒。

⑶①“新的巨厦的骨架”与上文“枯焦的骨架”对应,“红纸条”与上文“标语”对应,意味着一个城市已从废墟中复活,表明中国具有强大的生命力,凸显了中国人重建家园的坚强决心与意志。

②“晨光微曦”,虽然此时的阳光是微弱的,但已经给人以信心和希望,船缓缓地离开一个满是战争创伤的城市,带着人们驶向“上游”,驶向光明的未来。

⑷示例一:

我也读出了巴金的累与美,他走了很长的路,房子都被炸了,他很愤怒。

示例二:

我读出了巴金对泸县的热爱,他痛恨侵略者的暴行,有抗击侵略者、重建美丽家园的坚强决心。

我觉得巴金的文章给读者以鼓舞,我从这篇文章中读出了希望。

示例三:

巴金回故地,听乡音,感到一种孩童般的喜悦,从中我读出了巴金对乡土的热爱,对宁静平和生活的向往;而当日寇轰炸的废墟突现眼前,他痛斥侵略者的暴行,既有无力援助受难者的惭愧,更有抗击侵略者的坚强决心;他借青年的对话说出了自己的心声,哪怕流血牺牲,也要重建美丽家园。

我感到巴金是用笔在战斗,他的文章鼓舞着饱受战祸的中国人坚定信念,打败侵略者,在废墟上重建年轻的中国。

这种自强不息的精神,不仅当时需要,任何一个时代都需要。

我从巴金的作品中读出了力与美。

【点评】⑴本题考查概括情节内容。

答题时应注意,解题时要认真审清题干,确定信息筛选的标准,按照规定的范围、角度、逐句逐段,找准相关的信息部位,确定具体语句概括作答。

⑵本题考查对人物心理活动的把握。

答题时应注意,根据相对应的情节内容,体会人物心理感情的变化,尽量找原文词语,没有要自己归纳。

⑶本题考查分析句子的深层含义。

答题时应注意,先解释词句的表面含义和言外之意是什么,然后结合文章内容具体分析句子的意思和所表达的人物情感。

⑷本题考查探究文章主旨。

答题时应注意,必须认真阅读,深入思考,体会作者蕴含在含义深刻的语句中的情感和态度,尤其注意联系词语、句子或语段所在的上下文的具体语言环境,体会作者真正要表达的思想感情。

7.阅读下文,回答问题。

千年敦煌“活”起来

当我们谈论敦煌时,我们在谈论什么?

浓缩1650年,跨趋3100公里,正在上海宝龙美术馆展出的“觉色敦煌—1650敦煌大展”,邀观众步入“瀚海沙漠”和“洞窟”中,共赴一场瑰丽恢宏的敦煌艺术盛宴。

公元366年,一位名不见经传的苦行僧乐傅云游敦煌,突见鸣沙山金光万道。

圣地奇景令乐傅顿悟,就此结茅,在大泉河谷凿下莫高第一个洞窟。

自此,一个中国文化圣地开启了长达1650多年的兴起、废弃、重生的跌宕命运。

此次展览由敦煌研究院精心挑选200余件敦煌艺术精华,古老文明与现代科技的碰撞,让净土世界“活”起来。

现场构建了3000平米黄沙实景,空运来的逾万株沙地植物点缀其间。

步入此境,张骞的勇气,班超的决绝,汉武帝列四郡、据两关的雄才,唐太宗置安