小学语文校本教材教案设计.docx

《小学语文校本教材教案设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学语文校本教材教案设计.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

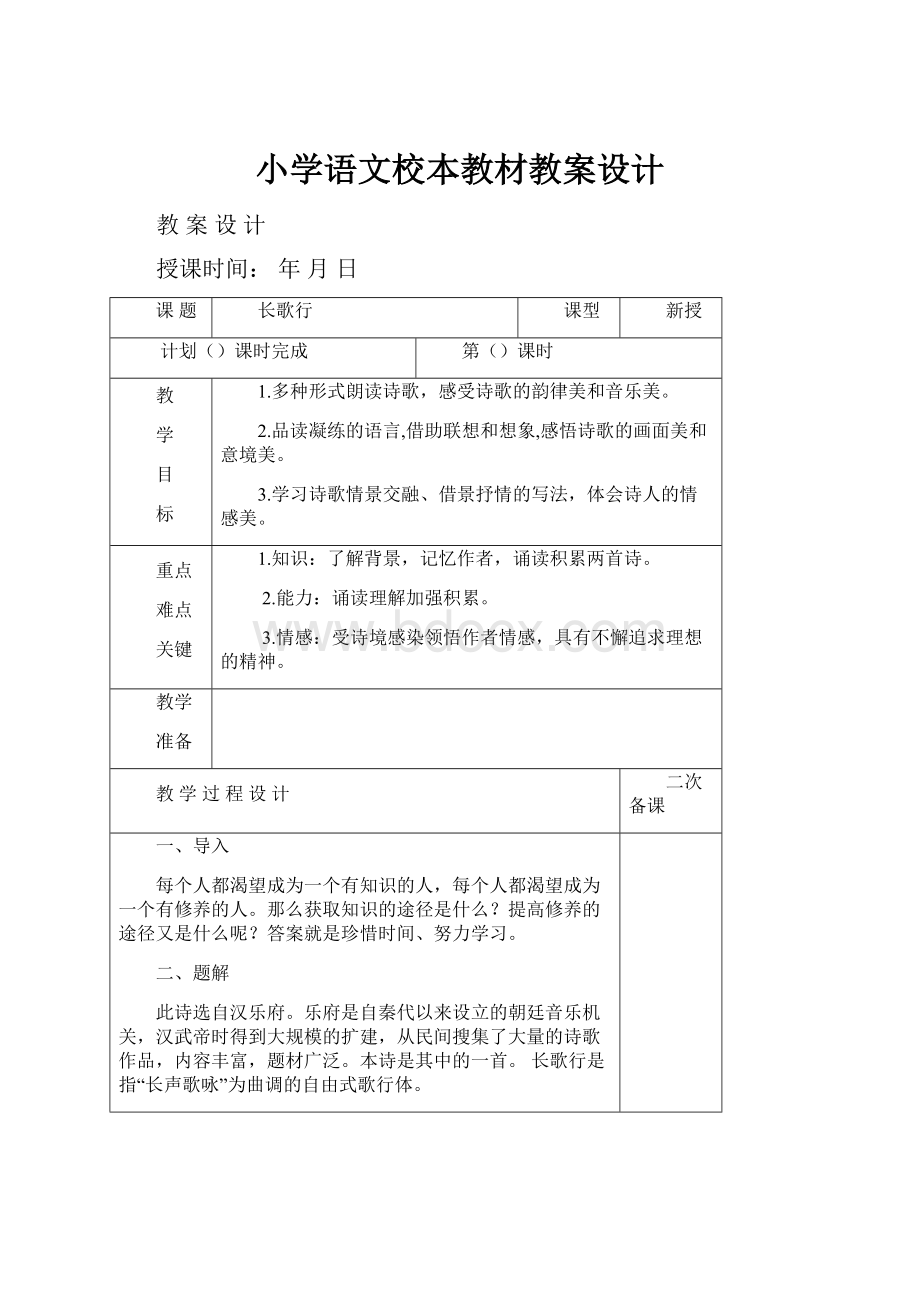

小学语文校本教材教案设计

教案设计

授课时间:

年月日

课题

长歌行

课型

新授

计划()课时完成

第()课时

教

学

目

标

1.多种形式朗读诗歌,感受诗歌的韵律美和音乐美。

2.品读凝练的语言,借助联想和想象,感悟诗歌的画面美和意境美。

3.学习诗歌情景交融、借景抒情的写法,体会诗人的情感美。

重点

难点

关键

1.知识:

了解背景,记忆作者,诵读积累两首诗。

2.能力:

诵读理解加强积累。

3.情感:

受诗境感染领悟作者情感,具有不懈追求理想的精神。

教学

准备

教学过程设计

二次备课

一、导入

每个人都渴望成为一个有知识的人,每个人都渴望成为一个有修养的人。

那么获取知识的途径是什么?

提高修养的途径又是什么呢?

答案就是珍惜时间、努力学习。

二、题解

此诗选自汉乐府。

乐府是自秦代以来设立的朝廷音乐机关,汉武帝时得到大规模的扩建,从民间搜集了大量的诗歌作品,内容丰富,题材广泛。

本诗是其中的一首。

长歌行是指“长声歌咏”为曲调的自由式歌行体。

这首诗从整体构思看,主要意思是说时节变换得很快,光阴一去不返,因而劝人要珍惜青年时代,发奋努力,使自己有所作为。

其情感基调是积极向上的。

三、读

1、范读

2、自读

3、找同学读

四、释疑

②葵:

“葵”作为蔬菜名,指我国古代重要蔬菜之一。

③朝露:

清晨的露水。

④阳春:

温暖的春天。

布:

布施,给予。

德泽:

恩惠。

⑤秋节:

秋季。

教学过程设计

二次备课

五赏析

这首诗从“园中葵”说起,再用水流到海不复回打比方,说明光阴如流水,一去不再回。

最后劝导人们,要珍惜青春年华,发愤努力,不要等老了再后悔。

这首诗借物言理,首先以园中的葵菜作比喻。

“青青”喻其生长茂盛。

其实在整个春天的阳光雨露之下,万物都在争相努力地生长。

何以如此?

因为它们都恐怕秋天很快地到来,深知秋风凋零百草的道理。

大自然的生命节奏如此,人生又何尝不是这样?

一个人如果不趁着大好时光而努力奋斗,让青春白白地浪费,等到年老时后悔也来不及了。

这首诗由眼前青春美景想到人生易逝,鼓励青年人要珍惜时光,出言警策,催人奋起。

六、练习

熟读成诵。

七、作业

背诵、默写

板书设计

长歌行

百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲!

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

劝学

课型

新授

计划()课时完成

第()课时

教

学

目

标

1.知识:

了解背景,记忆作者,诵读积累。

2.能力:

诵读理解加强积累。

3.情感:

受诗境感染领悟作者情感,具有珍惜时间的精神。

重点

难点

关键

1、理解诗句的意思,体会古诗表达的情感。

2、体会作者的思想感情,能引起共鸣。

教学

准备

教学过程设计

二次备课

一、复习

1、找同学背诵《长歌行》。

2、找同学谈谈阅读感受。

二、新授

1、作者简介

颜真卿开元二十二年(公元734年)中进士,登甲科,曾4次被任命为监察御史,迁殿中侍御史。

因受到当时的权臣杨国忠排斥,被贬黜到平原(今属山东陵县)任太守,人称“颜平原”。

肃宗时至凤翔授宪部尚书,迁御史大夫。

代宗时官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公,人称“颜鲁公”。

建中四年(783年),遭宰相卢杞陷害,

教学过程设计

二次备课

2、注释

①五更鸡:

天快亮时,鸡啼叫。

②黑发:

年少时期,指少年。

③白首:

人老了,指老人。

3、赏析

《劝学》是唐朝诗人颜真卿所写的一首古诗。

劝勉青少年要珍惜少壮年华,勤奋学习,有所作为,否则,到老一事无成,后悔已晚。

使孩子初步理解人生短暂,从而提高学习的积极性。

诗歌以短短的28个字便揭示了这个深刻的道理,达到了催人奋进的效果。

三、练习

四、拓展延伸

板书设计

劝学

①五更鸡:

天快亮时,鸡啼叫。

②黑发:

年少时期,指少年。

③白首:

人老了,指老人。

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

满江红

课型

新授

计划()课时完成

第()课时

教

学

目

标

1.知识:

了解背景,记忆作者,诵读积累。

2.能力:

诵读理解加强积累。

3.情感:

受诗境感染领悟作者情感,具有珍惜时间的精神。

重点

难点

关键

1、理解诗句的意思,体会古诗表达的情感。

2、体会作者的思想感情,能引起共鸣。

教学

准备

教学过程设计

二次备课

一、复习

1、背诵《长歌行》

2、背诵《劝学》

二、新授

1、导入

2、作者简介

岳飞(1103—1141),字鹏举,相州汤阴(今属河南)人。

抗金名将,官至枢密副使,封武昌郡开国公。

以不附和议,被秦桧害死。

孝宗时复官,谥武穆。

宁宗时追封鄂王,理宗时改谥忠武。

有《岳武穆集》。

《全宋词》录其三首。

教学过程设计

二次备课

3、注释

怒发冲冠:

形容愤怒至极。

潇潇:

形容雨势急骤。

长啸:

感情激动时撮口发出清而长的声音,为古人的一种抒情行为。

4、赏析

这是一首气壮山河、传诵千古的名篇。

表现了作者大无畏的英雄气概,洋溢着爱国主义激情。

“三十”两句,自伤神州未复,劝人及时奋起,可为千古箴铭。

三、练习

学完本诗,你有何感受?

板书设计

满江红

莫等闲,白了少年头,空悲切。

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

白雪歌送武判官归京

课型

新授

计划

(2)课时完成

第

(1)课时

教

学

目

标

1、了解唐朝诗歌发展的基本历程,做到教学上的点面

结合。

2、朗读背诵诗歌,理解作品表达的思想感情。

3、掌握初步的诗歌鉴赏方法,提高阅读文学作品的能力。

重点

难点

关键

1、反复诵读,掌握朗读技巧,体会诗人情感。

2、丰富学生古典文化修养,体会古代诗歌描绘景物,

抒发感情的特点和方法,并展开丰富的想象。

教学

准备

朗读录音

教学过程设计

二次备课

一、激情导入:

我国是诗歌的国度,诗歌到了唐朝已经达到了顶峰。

唐朝的诗人就像是一颗颗璀璨的明珠,闪烁在文明古国的晨空。

今天,我们不妨来看看,我们所了解的著名诗人到底有哪些。

让我们顺着时间的脚步去探寻诗人的方向。

一般来说,唐朝可以分为四个阶段——初唐、盛唐、中唐和晚唐。

今天我们所要学习的是盛唐时期边塞诗人岑参的《白雪歌送武判官归京》二、范读课文、整体感知

师范读课文,生认真听不认识的字或不熟悉的字的读音。

三、自读课文、自学生字

教学过程设计

二次备课

1.边利用拼音自读古诗,边画生字,要求读准字音、读得连贯。

2.检查自读情况,小组合作,交流识字方法。

四、理解诗句、熟读成诵

1.指读古诗,要求读得正确、流利。

2.你是怎样记住“折、梨”的?

(生汇报识字方法。

)

(1)“梨”是形声字;他它能组什么词?

(2)“折”是翘舌音,也是多音字,还念shé;与“拆”区别;生书空。

[板书:

折:

zhé(打折) shé(折本)]3.说一说:

诗中写什么时间的景色?

又写了哪些景物?

你是从哪句话读懂的?

点拨:

(1)冬天的风是什么样的?

(幻灯出示:

北风声)

(2)播放风声,想象说话:

你眼前出现了什么?

你又想到了什么?

(3)白雪皑皑,北风呼啸,看到这样的一幅场景,你有什么感受?

(出示雪景图)

(4)好朋友要远行,但不久的将来你们还会重逢,你有什么样的感受?

(5)结合每一句进行朗读指导、训练。

4.配乐诵读全诗。

(个人读、评价读、小组比赛读) 5.背诵诗句。

(男女生比赛读、背)

板书设计:

白雪歌送武判官归京

雪(景)别(情)

飞雪欲别的离愁

暮雪饯别的盛情

雪满临别的依恋

雪上别后的回味

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

白雪歌送武判官归京

课型

新授

计划

(2)课时完成

第

(2)课时

教

学

目

标

1.多种形式朗读诗歌,感受诗歌的韵律美和音乐美。

2.品读凝练的语言,借助联想和想象,感悟诗歌的画面美3.学习诗歌情景交融的写法,体会诗人的情感美。

重点

难点

关键

学习诗歌情景交融的写法,体会诗人的情感美。

教学

准备

查找相关资料

教学过程设计

二次备课

一、分析

要求:

再现诗中形象,理清思路,找出诗中抒情发展的线索,沟通作者之间的思想感情。

1.朗读指导

朗读时,要身临其境进行联想、想象,使脑海里呈现出一幅幅动人的画面。

2.学生默读,理思路

讨论〖明确〗:

全诗共18句,根据文题可分为咏雪和送别两个层次。

前10句为一层:

从不同侧面咏雪。

后8句为第二层:

写送别。

第一大层又可分为三小层:

前四句写西北边境奇丽的雪景,先写雪前肃杀可怕的景象,后写雪后美景;

第5—8句从帐外写到帐内,写军营之中将士的苦寒生活;

第9、10两句从帐内写到帐外,描写广阔沙漠和万里愁云,为饯行场面作铺垫。

这一层,作者开篇从大处落笔,总写塞外狂风飞雪;又从小处着眼,细写寒冷难熬程度;最后又回到广阔的大自然中去自然地引出送行离别的苦楚之情。

第二大层又可分为两小层:

第11—14句写宴请归客,并描写宴后送客出辕门时大雪奇寒的景象;

第15—18句写送别时依依不舍的心情。

教学过程设计

二次备课

3. 学生默读,找线索。

我们过去读过的许多文章,往往有一条贯穿全文的“线索”,本诗也有一条线索。

讨论〖明确〗:

本诗以“雪”这一景物为抒情发展的线索。

“雪”共出现四次,组成四个画面:

第一次——送别前的“飞雪”,在读者面前呈现“八月飞雪苦寒图”;

第二次——中军置酒饯别时的“纷纷暮雪”,在读者面前呈现“军营饯别奇寒图”;

第三次——临别时“雪满天山路”,在读者面前呈现“东门惜别惆怅图”;

第四次——送别后,“雪上空留马行处”,在读者面前呈现“雪地伫立思乡图”。

4. 小结:

全诗以雪为抒情线索,描绘了一幅塞外风雪送客图。

诗的开头从“飞雪”入手,在读者面前呈现出一幅戍边将士苦寒的情景,接着,诗人以形象的笔触,描绘了西北边塞一幅愁云惨淡的风雪送客图。

诗人寓情于景,含蓄地抒发了因朋友返京而产生的无限惆怅之情。

(三)三读

要求:

紧扣词语,体味诗中的意境,探究诗的特色。

1. 指导赏析词语的方法。

要对词语的深层含义进行阐发,要对其运用的修辞手法和表达作用进行赏析品评。

2. 思考、讨论:

①第一、二句中的“卷”、“折”、“即”、“飞”三个字有何表达作用?

板书设计

白雪歌送武判官归京

(第1-8句) 送别前(八月飞雪苦寒图)

(第9-14句) 饯别时(军营饯别奇寒图)气势雄伟 想象奇特

(第15-16句)临别时(东门惜别惆怅图) 寓情于景 浪漫色彩

(第17-18句) 送别后(雪地伫立思乡图)

(风雪送友图)

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

过零丁洋

课型

新授

计划

(1)课时完成

第

(1)课时

教

学

目

标

1.背诵积累,培养学生欣赏古诗的能力。

2.反复诵读,以读促讲,体会作者的思想感情。

3.品味语言,体会诗歌的意境。

4.启发学生热爱中国传统文化,提高欣赏品位和审美情趣。

重点

难点

关键

启发学生热爱中国传统文化,提高欣赏品位和审美情趣。

品味语言,体会诗歌的意境;感受诗中所蕴含的思想感情。

培养学生想象能力、朗读能力及初步赏析能力。

教学

准备

搜集作者资料

教学过程设计

二次备课

一、检查作业导入

1、作者与背景介绍。

文天祥(1236—1283),字履善,一字宋瑞,号文山。

吉州吉水(今江西吉安)人。

在抗元斗争中,文天祥兵败被俘。

元军出珠江口,进攻南宋最后据点山,文天祥被押解同行,过零丁洋时写了这首诗,决心以死殉国。

当时,元军统帅张弘范逼迫文天祥招降坚守山的南宋将领张世杰,文天祥严词拒绝,说:

“我自救父母不得,乃教人背父母,可乎?

”并出示此诗以明心志,张弘范见诗中辞意坚决,“但称:

‘好人!

好诗!

’竟不能逼。

2、朗读指导:

听配乐朗诵,全体学生配乐齐读。

3、整体感悟。

这是一首永垂千古的述志诗。

诗的开头,回顾身世。

意在暗示自己是久经磨炼,无论什么艰难困苦都无所畏惧。

接着追述战斗生涯:

在荒凉冷落的战争环境里,我度过了四年。

把个人命运和国家兴亡联系在一起了。

三、四句承上从国家和个人两个方面,继续抒写事态的发展和深沉的忧愤。

这一联对仗工整,比喻贴切,真实反映

教学过程设计

二次备课

当时的社会现实和诗人的遭遇。

国家民族的灾难,个人坎坷的经历,万般痛苦煎熬着诗人的情怀,使其言辞倍增凄楚。

五、六句喟叹更深,以遭遇中的典型事件,再度展示诗人因国家覆灭和己遭危难而战栗的痛苦心灵。

结尾两句以磅礴的气势收束全诗,写出了宁死不屈的壮烈誓词。

这句千古传诵的名言,是诗人用自己的鲜血和生命谱写的一曲理想人生的赞歌。

4.品味欣赏。

(1)你对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”如何理解?

古往今来,人难免一死,为拯救祖国而死,舍生取义,一片丹心将垂于史册,映照千古。

这激情慷慨的两句诗,表明了诗人舍生取义的决心,充分体现了他的民族气节。

全诗也因有此两句收尾而成为一代名作,千古壮歌。

(2)说说你心目中的诗人的形象。

(让学生畅所欲言)

5.你还能写出哪些透着铮铮骨气的名句?

6.小结。

这首千古传诵的名诗,是诗人用自己的鲜血和生命谱写的一曲理想人生的赞歌。

全诗格调沉郁悲壮,浩然正气贯长虹,确是一首惊天地、泣鬼神的伟大爱国主义诗篇。

7.布置作业。

收集文天祥的资料,写一篇纪念他的文章。

板书设计:

过零丁洋(述怀诗)

文天祥

首联回顾一生深挚沉痛

颔联国破家亡追忆过去

颈联悲愤忧惧感叹眼前

尾联以死明志激情慷慨

丹心垂死映照千古

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

塞下曲

课型

讲读

计划

(1)课时完成

第

(1)课时

教

学

目

标

1.知识:

了解背景,记忆作者,诵读积累两首诗。

2.能力:

诵读理解加强积累。

3.情感:

受诗境感染领悟作者情感,具有不懈追求理想的精神。

重点

难点

关键

1.了解背静,记忆作者,诵读积累两首诗。

2.诵读理解加强积累。

3.受诗境感染领悟作者情感,具有不懈追求理想的精神。

教学

准备

课件

教学过程设计

二次备课

一、导入

中国是一个诗的国度,源远流长的中国古代诗歌到了唐代出现了前所未有的繁荣,迎来了她的第一个高峰,佳作浩如烟海,名家灿若繁星。

这节课,让我们走进唐诗的世界,领略唐诗的风采。

二、新授

1.教师范读,学生齐读。

2.自由发言:

读过本诗后你有何感受?

(根据学生情况,有话则长,无话则短,进行一下说话训练。

)

3.作者与写作背景介绍。

李白字太白,号青莲居士,唐朝诗人,有“诗仙”之称,最伟大的浪漫主义诗人。

他与杜甫并称为“李杜”,存世诗文千余篇,他的诗雄奇飘逸,艺术成就极高。

教学过程设计

二次备课

三、赏析:

《塞下曲》,唐代乐府名。

李白的《塞下曲》共有六首,反映唐代反击西北部少数民族侵扰战争情况。

这里选的是第一首,描写了边塞生活的艰苦,表现戍边将士奋勇杀敌的英雄气概和爱国精神。

诗的前四句描写景物,极写边地的酷寒,以表现戍边将士为国御敌不怕艰难困苦的精神,全从侧面写出,意脉贯通,措语天然,不拘格律。

诗的后四句刻画人物,表现军旅生活的紧张和戍边将士的英勇、警惕。

从结构上看,前四句对艰苦环境的描写,正是为后四句表现将士们的英雄气概作铺垫,足见作者构思的匠心。

四、小结

作者善于抓住具有特征性的事物来概括生活,表现主题。

如以五月天山寒冷、无花无柳而只能闻《折杨柳》曲来衬托边塞环境的艰苦,以“随金鼓”和“抱玉鞍”来表现战士们奋勇杀敌及高度警惕来寇的情景。

结尾两句“愿将腰下剑,直为斩楼兰”,诗人代替将士们直抒胸臆,更是音韵铿锵,气势豪壮,表达了誓死消除边患,为国立功的愿望与决心。

五、作业背诵默写

板书设计:

塞下曲

李白

前四句写边地的酷寒景,表现戍边将士为国御敌不怕艰难困苦的精神

后四句刻画人物,表现军旅生活的紧张和戍边将士的英勇、警惕。

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

南园

课型

新授

计划

(1)课时完成

第

(1)课时

教

学

目

标

1.背诵积累,培养学生欣赏古诗的能力。

2.反复诵读,以读促讲,体会作者的思想感情。

3.品味语言,体会诗歌的意境。

4.启发学生热爱中国传统文化,提高欣赏品位和审美情趣。

重点

难点

关键

启发学生热爱中国传统文化,提高欣赏品位和审美情趣。

品味语言,体会诗歌的意境;感受诗中所蕴含的思想感情。

培养学生想象能力、朗读能力及初步赏析能力。

教学

准备

搜集作者资料

教学过程设计

二次备课

一、导入

在唐朝灿烂的文化星座中,李贺不是最亮的那颗星,但他留在人间的诗歌,亦有着长虹般的气势,贯穿千年岁月而熠熠光华不减。

也许正因为此,李贺的名字倒是很少被提及,国人能随口吟出“天若有情天亦老”,却未必都知道这是源于李贺的鬼才妙笔。

二、新授

1.教师范读,学生齐读。

2.自由发言:

读过本诗后你有何感受?

(根据学生情况,有话则长,无话则短,进行一下说话训练。

)

3.作者与写作背景介绍。

李贺(790~816),唐代著名诗人,汉族,河南福昌人。

字长吉,世称李长吉、鬼才、诗鬼等,与李白、李商隐三人并称唐代“三李”。

祖籍陇西,生于福昌县昌

教学过程设计

二次备课

谷(今河南洛阳宜阳县)。

一生愁苦多病,仅做过3年从九品微官奉礼郎,因病27岁卒。

李贺是中唐浪漫主义诗人的代表,又是中唐到晚唐诗风转变期的重要人物。

同名名人有1940年出生的当代英语教授等。

三、赏析:

这是李贺所写《南园》诗十三首的第五首,表达弃文就武,为国家统一事业建功立业的的愿望。

诗的首句“男儿何不带吴钩”起势急切,气魄豪迈,既是泛问,也是自问,在鼓动别人的同时,也在鼓励自己,抒发了“国家兴亡,匹夫有责”的使命感和爱国情。

接下来的次句承前启后,气势磅礴,喊出挥刀杀敌、驰骋战场、收复失地的心声,字里行间表现了一种强烈的希望国家统一的思想感情。

这两句诗一气呵成,节奏明快,令人读了为之精神振奋。

诗的后两句则是呼吁有志男儿“带吴钩”效命沙场,以鼓励别人和鞭策自己能像凌烟阁上那些功臣一样,为国建功立业。

(当然,联系作者的身世来看,诗中也流露出作者怀才不遇的愤激之情。

)

四、小结

全诗运用设问、借代等修辞手法,语言通俗易懂,壮志豪情与爱国热情溢于字里行间。

板书设计:

南园

李贺

男儿何不带吴钩,气魄豪迈

收取关山五十州。

收复失地

请君暂上凌烟阁,为国建功立业

若个书生万户侯?

怀才不遇的愤激

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

十一月四日风雨大作

课型

新授

计划

(1)课时完成

第

(1)课时

教

学

目

标

1、有感情地朗读背诵并默写这首诗。

2、理解诗歌的字面意思,体会字里行间蕴涵的情味。

3、细心品味脍炙人口的千古名句。

重点

难点

关键

背诵默写诗歌。

体会诗歌的意境。

培养学生想象能力、朗读能力及初步赏析能力。

教学

准备

搜集作者资料

教学过程设计

二次备课

一、导入

在我们祖国几千年的历史上,有无数的爱国诗人也曾表达过自己对祖国的心声,今天就让我们来共同倾听陆游、文天祥两位爱国志士的心声,感受他们的爱国豪情

二、新授

1.教师范读,学生齐读。

2.自由发言:

读过本诗后你有何感受?

(根据学生情况,有话则长,无话则短,进行一下说话训练。

)

3.作者与写作背景介绍。

陆游:

(1125-1210)南宋诗人。

字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,他始终坚持抗金,在仕途上不断受到当权派的排斥打击。

中年入蜀抗金,军事生

教学过程设计

二次备课

活丰富了他的文学内容,作品吐露出万丈光芒,成为杰出诗人。

词作量不如诗篇巨大,但和诗同样贯穿了爱国主义精神,“气吞残虏”。

三、赏析

这是年近七旬的陆游在一个风雨交加的寒夜,支撑着衰老的身体,躺在冰凉的被子里,写下的一首热血沸腾的爱国主义诗篇。

诗的前两句点明自己虽然年迈力衰独处孤村,但并不悲哀绝望,还想着替国家出征防守边关,表达出诗人对复国大业充满胜利信心。

“不自哀”以“僵卧孤村”来反衬,更显出诗人坚定不移的报国之志和忧国忧民的拳拳之念!

后两句是前两句的深化,写得形象感人。

诗人心头始终郁结着慷慨之情,所以当夜深人静、听窗外风雨时,触景生情——由风雨大作的气势联想到官军杀敌的神威,诗人激动不已,即便入梦也是铁马冰河,从而抒发了诗人宝刀不老,愿为收复中原大地而驰骋杀敌的壮志豪情,并以此喻写、衬托抗金义士的坚强勇武及收复失地的壮志。

四、小结

全诗意境开阔,气魄恢宏,洋溢着作者强烈的爱国热,具有很强的艺术概括力。

五、作业

板书设计:

十一月四日风雨大作

陆游

前两句点明年迈力衰,想替国出征防守边关,对复国大业充满胜利信心。

后两句触景生情诗人宝刀不老,愿为收复中原大地而驰骋杀敌的壮志豪情

教学反思:

教案设计

授课时间:

年月日

课题

青玉案.元夕

课型

新授

计划

(1)课时完成

第

(1)课时

教

学

目

标

1、体会这首词的主旨。

2、鉴赏这首词的艺术手法

重点

难点

关键

通过研读文本,理解文中“那人”的寓意。

教学

准备

准备有关黄河的图片

一、解题

1、题目解释:

青玉案是词牌名,规定文章的格式;元夕是题目,与内容有关。

2、关于作者:

辛弃疾,南宋词人,字幼安,号稼轩。

3、背景简介:

辛弃疾一生仕途坎坷,最后被迫退休于江西上饶,这首词大约作于被罢职闲居期间,因此,字里行间有种高洁的气质,也有孤独寂寞的显露。

三、初读体会

1、自由朗读文章

2、个别朗诵(正音)

3、教师范读,学生分组讨论文章内容。

4、疏通字词句

下片写了哪些形象?

明确:

盛妆艳服的丽人和孤高脱俗的美人。

6、这两个形象有什么关系?

明确:

用盛妆艳服的丽人来反衬孤高脱

二次备课

教学过程设计

二次备课

四、研读词文

1、本词既然以“元夕”为题目,那么词的内容肯定与元夕有关。

我们首先看上片,词人写了元宵节的哪些意象?

(提示内容:

火树银花,宝马雕车,凤箫,玉壶,玉龙形的灯。

总之,这里车多、人多、灯多;焰火美、音乐美、花灯美、服饰美、情态美。

作者调动视觉、听觉、嗅觉多种感觉器官,极尽渲染烘托,写出了元宵节的热闹非常,盛况空前。

)

2、写元宵灯会,用满天星雨就已经形容了花灯的丰富多样,但是作者又用玉壶、鱼龙来形容灯