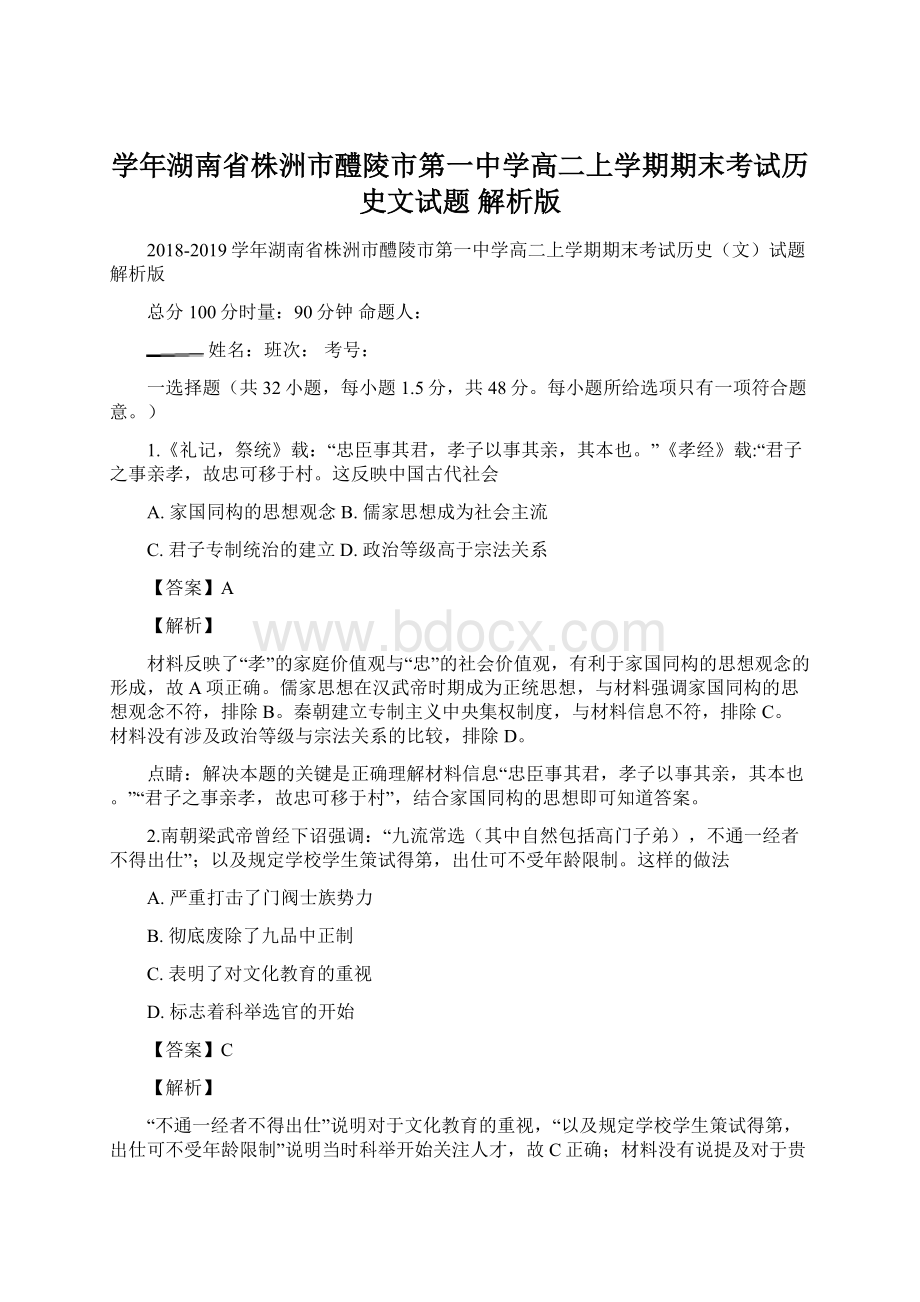

学年湖南省株洲市醴陵市第一中学高二上学期期末考试历史文试题 解析版.docx

《学年湖南省株洲市醴陵市第一中学高二上学期期末考试历史文试题 解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年湖南省株洲市醴陵市第一中学高二上学期期末考试历史文试题 解析版.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年湖南省株洲市醴陵市第一中学高二上学期期末考试历史文试题解析版

2018-2019学年湖南省株洲市醴陵市第一中学高二上学期期末考试历史(文)试题解析版

总分100分时量:

90分钟命题人:

姓名:

班次:

考号:

一选择题(共32小题,每小题1.5分,共48分。

每小题所给选项只有一项符合题意。

)

1.《礼记,祭统》载:

“忠臣事其君,孝子以事其亲,其本也。

”《孝经》载:

“君子之事亲孝,故忠可移于村。

这反映中国古代社会

A.家国同构的思想观念B.儒家思想成为社会主流

C.君子专制统治的建立D.政治等级高于宗法关系

【答案】A

【解析】

材料反映了“孝”的家庭价值观与“忠”的社会价值观,有利于家国同构的思想观念的形成,故A项正确。

儒家思想在汉武帝时期成为正统思想,与材料强调家国同构的思想观念不符,排除B。

秦朝建立专制主义中央集权制度,与材料信息不符,排除C。

材料没有涉及政治等级与宗法关系的比较,排除D。

点睛:

解决本题的关键是正确理解材料信息“忠臣事其君,孝子以事其亲,其本也。

”“君子之事亲孝,故忠可移于村”,结合家国同构的思想即可知道答案。

2.南朝梁武帝曾经下诏强调:

“九流常选(其中自然包括高门子弟),不通一经者不得出仕”;以及规定学校学生策试得第,出仕可不受年龄限制。

这样的做法

A.严重打击了门阀士族势力

B.彻底废除了九品中正制

C.表明了对文化教育的重视

D.标志着科举选官的开始

【答案】C

【解析】

“不通一经者不得出仕”说明对于文化教育的重视,“以及规定学校学生策试得第,出仕可不受年龄限制”说明当时科举开始关注人才,故C正确;材料没有说提及对于贵族打击,故A错误;B中彻底说法绝对,此时仍然使用该选官制度;D是隋朝时期开始。

3.汉唐以来,众多的外来文明落脚中华大地,尤其是由印度传来的佛教文化,经过长时间的冲突和融通的过程,不仅成为中华文明的一个有机组成部分,而且发展成为与中华本士的儒、道两鼎足而立的中华主体文化之一。

这说明

A.中外文明进行了平等的交流和对话B.中国儒家尊大敬祖的观念受到冲击

C.印度佛教文明具有广泛的群众基础D.中华文明具有强大接纳力和融合力

【答案】D

【解析】

根据材料可知,佛教传入中国后,与中国儒家、道家文化交流融合,成为中华主体文化之一,体现了中华文明具有强大接纳力和融合力,故D项正确。

材料没有体现中外文明平等的交流和对话,而是强调中华文明具有强大接纳力和融合力,排除A。

材料不是强调儒家尊大敬祖的观念受到冲击,而是强调中华文明具有强大接纳力和融合力,排除B。

材料没有体现佛教文明具有广泛的群众基础,而是强调中华文明具有强大接纳力和融合力,排除C。

点睛:

抓住题眼在解题中的关键作用,所谓“题眼”,就是一道题中最核心的部分,本题的题眼是“不仅成为中华文明的一个有机组成部分,而且发展成为与中华本士的儒、道两鼎足而立的中华主体文化之一”,根据对题眼的了解,从思想融合的角度逐一分析材料和选项即可知道答案。

4.朱熹说:

“饮食者,天理也;要求美味,人欲也。

”“佛说万理俱空,吾儒说万理俱实。

”他认为“人心”和“理”是一体的,而佛教“人心”和“理”是分离的。

这反映了朱熹

A.主张人放弃一切欲望

B.吸收了佛教有益成分

C.倡导和谐的社会秩序

D.反对佛教的禁欲主义

【答案】D

【解析】

通过对材料的分析可知,朱熹认为“人欲”和“天理”是一体的,反对佛教把“人欲”和“天理”分离开来,据此可知朱熹反对佛教的禁欲主义,故选D。

A项说法犯了绝对化的错误,可以排除;BC两项的说法在材料中均无法体现,可以排除。

5.明代中后期,一些学者摒弃了纯学术研究的路子,从空谈“心性义理”转而投身到军事史、边疆史、科学技术史、外国史等方面的研究。

上述现象的出现

A.受反君主专制民主思想的影响

B.说明儒家经典权威受到质疑

C.彻底改变了读书人的价值取向

D.有利于探讨和解决现实问题

【答案】D

【解析】

依据材料“转而投身到军事史、边疆史、科学技术、外国史等方面的研究”结合明朝中后期相关知识可知国内外形势变化推动了学风的转变,学风由空谈向经世致用转变,有利于探讨和解决现实问题,故D正确;A材料不能体现,故排除;B与材料无关,故排除;C表述过于绝对,错误,材料也不能体现,故排除。

点睛:

本题考查明代中后期儒家思想的演变情况,解题的关键是对“转而投身到军事史、边疆史、科学技术、外国史等方面的研究”的准确解读。

6.古希腊某著学者对于自然地真理的追求是无穷无尽的;感觉世界常变,因而得来的知识也是不确定的。

他要追求一种不变的、确定的、永恒的真理,这就不能求诸自然外界,而要返求于己。

这说明该学者

A.否定了自然界的客观存在

B.主张认识自己,研究自我

C.彻底否定了神在人们心中的地位

D.认为人的感觉是判定一切的准绳

【答案】B

【解析】

【详解】“他要追求一种不变的、确定的、永恒的真理,这就不能求诸自然外界,而要返求于己。

”说明该学者并未否定自然界的客观存在,故A错误;B和材料主旨相符合;C中彻底说法绝对,排除;D中一切准绳错误。

7.阿尔贝蒂(1404—1472年)写道:

“人们只要想做,没有什么做不到。

”这位佛罗伦萨的贯族不仅是剧作家、诗人、文艺批评家、风琴演奏家、歌唱家,且是建筑师、数学家、考古学家,摔跤和登山运动员。

他的言行

A.表明其成就的影响巨大

B.第一次认识到人的重要

C.说明当时的人无所不能

D.反映了当时的时代思潮

【答案】D

【解析】

材料是对人的肯定,反映了文艺复兴时代的人文主义精神,所以选D是符合题意的,正确;材料没有明确表述其成就影响巨大的信息,选项A不符合题意,排除;早在智者运动时期已经认识到了人的重要性,选项B不符合题意,排除;人无所不能是过于夸大了人的作用,就是在今天也不能说人无所不能,因为人类仍然有非常多的无法解决的问题,选项C说法自身就是错误的,不符合题意,排除;故本题选D。

8.1859年,达尔文出版了《物种起源》一书,创立了生物进化论,在西方社会引起了巨大轰动,达尔文也因此被称为“生物学领域的牛顿”,这是因为

A.达尔文继承并发展了牛顿的学说

B.生物进化论揭示了社会发展的规律

C.二者的学说都否定了神学的权威

D.进化论奠定了生命科学研究的基础

【答案】C

【解析】

17世纪的牛顿经典力学体系把“造物主”从无生命现象的研究领域驱逐出去了;19世纪的达尔文生物进化论又把“造物主”从有生命现象的研究领域驱逐出去了,故达尔文和牛顿的学说都否定了基督教神学的权威,故C正确;达尔文是生物学家,牛顿是物理学家,“达尔文继承并发展了牛顿的学说”错误,排除A;生物进化论揭示了生物界的规律,而不是揭示了社会发展的规律,排除B;细胞学说的确立,为生命科学的研究奠定了基础,D错误。

9.下图是1535年欧洲的一幅版画《路德是魔鬼的风笛》,画中路德的脑袋被描绘为由魔鬼吹奏的风笛。

此版画反映了当时

A.路德否定了对上帝的信仰B.路德教摆脱了教皇的控制

C.宗教改革缺乏民众的支持D.新旧教派之间的冲突激烈

【答案】D

【解析】

本题主要考查宗教改革。

路德仍坚持对上帝的信仰,故A项错误;图片无法体现“路德教摆脱了教皇的控制”,排除B;材料没有体现民众的信息,故C项错误;结合材料“1535年”可知此时宗教改革己经开始,而天主教漫画形式讽刺“路德的脑袋被描绘为由魔鬼吹奏的风笛”进行反击,说明了当时新旧教派斗争矛盾尖锐,故D项正确。

10.近代有学者指出:

不同文化的对比与交流,同时也是真善美与假丑恶的比较过程。

一种文化对另一种文化的吸收或排斥,其内在的逻辑在于对真善美的认识和追求——这就是西学东渐的内在逻辑。

在这里作者强调

A.西学东渐具有渐进性

B.真善美的文化具有优越性

C.西学东渐具有必然性

D.不同的文化具有不同的特性

【答案】A

【解析】

本题考查近代中国思想解放的潮流。

依据材料中该学者的观点,西学东渐过程中中国文化有对西方文化的吸收或排斥,存在着对真善美的认识与追求的内在逻辑,吸收外来文化的精华、剔除其糟粕从而不断地发展进步,可见西学东渐具有渐进性,故选A。

D、B、C项均不符合材料的主旨,故排除。

11.19世纪末,先进知识分子从西方获得的新知识中得知:

自愿联合的团体对于西方诸国的文明进步曾作出过重大贡献,因而奋起效法,组织各种学会。

这些学会2/3是士大夫阶层建立的,分散在10个省、31个城市,拥有近万名会员。

据此可知,当时

A.习西方成为社会共识

B.地方权贵势力潜滋暗长

C.变革图强具有一定社会基础

D.民族资产阶级登上政治舞台

【答案】C

【解析】

据材料并结合所学知识可知,“19世纪末……奋起效法,组织各种学会”反映了戊戌变法的背景,这些学会分散在10个省、31个城市,拥有近万名会员说明当时变革图强具有一定社会基础,故C选项正确;材料只反映了先进知识分子士大夫阶层的认识,不是社会共识,故A选项错误;先进知识分子士大夫阶层也不等于地方权贵势力,故B选项错误;知识分子士大夫组织各种学会也不能说明民族资产阶级登上政治舞台,故D选项错误。

故选C。

12.新文化运动的核心内容是民主和科学,但是《新青年》从创刊到终刊所发表的文章中专门讨论民主和科学的合计不超过10篇,而同时期《申报》等新闻媒体和保守派对《新青年》关注的焦点却多集中于文学革命。

出现这一现象说明

A.国民并不关心民主科学的实质

B.新文学是传播民主科学的载体

C.新文化运动具有形式主义倾向

D.新文化运动的方向发生了变化

【答案】B

【解析】

根据“新文化运动的核心内容是民主和科学”“而同时期《申报》等新闻媒体和保守派对《新青年》关注的焦点却多集中于文学革命”,说明新文学是传播民主科学的载体,B正确;材料无法体现国民对民主科学的态度,排除A;新文化运动提倡民主和科学,同是提倡新文学,并非形式主义,排除C;马克思主义的传播改变了新文化运动的方向,材料无法体现,排除D。

13.进入20世纪以后,立体画派一改传统欧美画追求形象、逼真、写实的技法,将绘画对象分解为若干几何切面,然后加以主观的并置、重叠,以表示物体的几何空间,充分表达自己的内心世界。

对此理解正确的是

A.20世纪后现实主义画派盛行B.浪漫主义之风影响绘画艺术

C.科技发展拓宽了艺术家视野D.艺术家善于运用“光”和“色”

【答案】C

【解析】

19世纪以来的世界的文学艺术为本题主要考查点。

现实主义画派盛行不是20世纪,是在工业革命之后,故A项错误;材料不能体现浪漫主义之风,应该是现代主义,故B项错误;材料“将绘画对象分解为若干几何切面,然后加以主观的并置、重叠,以表示物体的几何空间,充分表达自己的内心世界”体现了艺术家内心世界丰富,得益于现代科技的进步,故C项正确;善于运用“光”和“色”属于印象画派,与题意不符,故D项错误。

14.《史记》载:

“成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔周,公乃摄行政当国。

管叔﹑蔡叔髃(yú)弟疑周公,与武庚作乱,畔周。

周公奉成王命,伐诛武庚﹑管叔,放蔡叔。

以微子开代殷后,国于宋。

”材料旨在说明

A.周代分封先代贵族以维护统治秩序

B.周初统治尚不稳固分封制受到冲击

C.西周初期中央集权雏形已开始出现

D.宗法秩序受到冲击周天子权威衰落

【答案】B

【解析】

根据材料可知为周初三监之乱,反映的是周初政局不稳,分封制受到冲击,故B项正确。

材料反映周初政局不稳,分封制受到冲击,而不是分封先代贵族以维护统治秩序,排除A。

西周尚未形成中央集权,中央集权开始出现于春秋战国,排除C。

材料反映的是周初政局不稳,分封制受到冲击,不是宗法秩序且天子权威并未出现衰落,排除D。

点睛:

本题以分封制为切入点,解决本题的关键是抓住材料信