建筑设计原理课程综述.docx

《建筑设计原理课程综述.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑设计原理课程综述.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

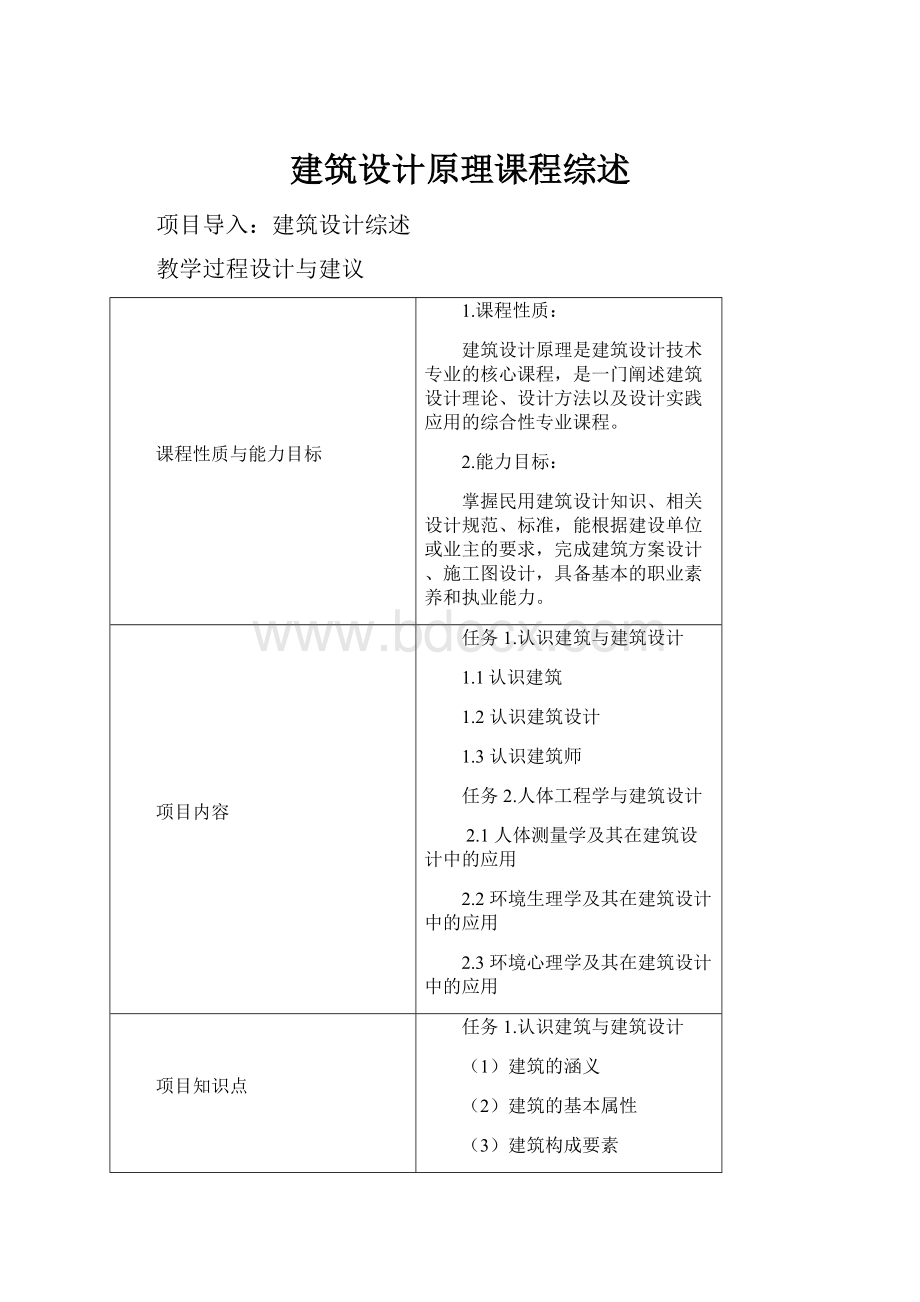

建筑设计原理课程综述

项目导入:

建筑设计综述

教学过程设计与建议

课程性质与能力目标

1.课程性质:

建筑设计原理是建筑设计技术专业的核心课程,是一门阐述建筑设计理论、设计方法以及设计实践应用的综合性专业课程。

2.能力目标:

掌握民用建筑设计知识、相关设计规范、标准,能根据建设单位或业主的要求,完成建筑方案设计、施工图设计,具备基本的职业素养和执业能力。

项目内容

任务1.认识建筑与建筑设计

1.1认识建筑

1.2认识建筑设计

1.3认识建筑师

任务2.人体工程学与建筑设计

2.1人体测量学及其在建筑设计中的应用

2.2环境生理学及其在建筑设计中的应用

2.3环境心理学及其在建筑设计中的应用

项目知识点

任务1.认识建筑与建筑设计

(1)建筑的涵义

(2)建筑的基本属性

(3)建筑构成要素

(4)建筑的分类、分级

(5)建筑设计的涵义

(6)建筑设计的方针、原则

(7)我国工程项目建设程序

(8)建筑设计各阶段的任务与要求

(9)注册建筑师制度

任务2.人体工程学与建筑设计

(1)人体测量学基础及其对建筑设计的影响

(2)环境生理学基础及其对建筑设计的影响

(3)环境心理学基础及其对建筑设计的影响

项目技能点

任务1.认识建筑与建筑设计

(1)能够对工程建设项目进行归类

(2)能够区分不同深度的建筑设计

(3)能够认识到不同级别建筑设计师的执业范围,明确学习目标

任务2.人体工程学与建筑设计

(1)能够将人体测量学提供的大量科学依据应用到具体的建筑设计中

(2)能够依据环境生理学的相关理论知识来提高建筑环境(光环境及声环境)舒适性设计

(3)能够将环境心理学的相关理论知识应用到具体的建筑设计中,满足特定环境下的行为模式对建筑的需求。

教学重点

任务1.认识建筑与建筑设计

(1)建筑构成要素

(2)建筑的分类与分级

(3)建筑设计各阶段的任务与要求

任务2.人体工程学与建筑设计

(4)人体测量学对建筑设计的影响及其在建筑设计中的应用

(5)环境生理学对建筑设计的影响及其在建筑设计中的应用

(6)环境心理学对建筑设计的影响及其在建筑设计中的应用

教学难点

任务1.认识建筑与建筑设计

(1)建筑的分类与分级

任务2.人体工程学与建筑设计

(1)人体测量学在建筑设计中的应用

(2)环境生理学在建筑设计中的应用

(3)环境心理学在建筑设计中的应用

教学

载体与资源

教材、多媒体课件、网络资源、网络信息化教室、校内外建筑设计实训基地

教学方法建议

1.案例教学法,选用实际工程设计作品进行案例分析;

2.现场教学法,带领学生去与典型建筑实体中及建筑设计事务所进行实景体验;

3.引进企业设计师入课堂

教学过程设计

任务1.认识建筑与建筑设计

讲解建筑的基本知识——参观优秀建筑——总结建筑的基本属性——由建筑设计对象引出建筑设计——阐述工程项目建设程序及建筑设计各阶段的任务与要求——参观建筑设计事务所——了解建筑设计的内容、了解建筑设计人员的从业要求——回归课堂,认识我国注册建筑师制度——布置建筑认知考察实训任务书,提出教学要求——完成认知考察实训任务——实训成果展示与评价。

任务2.人体工程学与建筑设计

讲解体测量学、环境生理学及环境心理学基本知识,学习人体测量学、环境生理学及环境心理学对建筑设计的影响及在建筑设计中的具体应用——布置盥洗室人体工程学问题与改进实训任务书,提出教学要求——采用讲授、PPT案例教学等形式进行理论指导,——通过收集资料(规范、标准、图集等)、同类建筑参观调研等形式分组进行学习和资料分析——完成改进设计任务——设计成果展示与评价。

考核评价

内容和标准

任务1.认识建筑与建筑设计

(1)成果形式:

建筑认识报告

(2)评价方式:

采用五级评分制(优、良、中、及格、不及格),采用学生自评、小组互评、教师评价的方式,以过程考核为主;

(3)考核标准:

报告主题的明确性、报告内容的逻辑性、语言表述的清晰性、报告形式的创新性(图文并茂)。

任务2.人体工程学与建筑设计

(1)成果形式:

改进方案图纸

(2)评价方式:

采用五级评分制(优、良、中、及格、不及格),采用学生自评、小组互评、教师评价的方式,以过程考核为主;

(3)考核标准:

设计的创新点与不足之处;设计图纸表达的准确性与规范性、图面表现的美观性;交流汇报情况。

任务1认识建筑与建筑设计

认识建筑与建筑设计工作页姓名:

学号:

班级:

日期:

任务1

1.1认识建筑

1.2认识建筑设计

1.3认识建筑师

1.4实训课题

项目导入

建筑设计综述

课程名称

建筑设计原理

任务描述:

通过讲授、PPT案例教学、认知考察等形式,体会建筑和建筑设计的涵义,了解我国工程项目建设程序、建筑设计的方针、原则和注册建筑师制度,认识建筑构成要素和建筑的基本属性,掌握建筑的分类、分级以及建筑设计各阶段的任务与要求。

引导学生完成一典型建筑的实地考察,并形成建筑认知报告。

清楚本课程所涉及的职业岗位,为后续课程学习做好准备。

工作任务流程图:

讲解建筑的基本知识——参观优秀建筑——总结建筑的基本属性——由建筑设计对象引出建筑设计——阐述工程项目建设程序及建筑设计各阶段的任务与要求——参观建筑设计事务所——了解建筑设计的内容、了解建筑设计人员的从业要求——回归课堂,认识我国注册建筑师制度——布置建筑认知考察实训任务书,提出教学要求——完成认知考察实训任务——实训成果展示与评价。

1.资讯(明确任务、资料准备)

(1)什么是建筑?

(2)建筑的构成要素是什么?

(3)如何进行建筑设计?

(4)注册建筑师考试科目有哪些?

如何注册?

2.决策(分析并确定工作方案)

(1)分析采用什么样的方式方法认识建筑,认识建筑设计,认识建筑师,初步确定实训任务的完成过程和完成程度。

(2)小组讨论并完善工作任务方案。

3.计划(制定计划)

制定实施工作任务的计划书;小组成员分工合理。

需要通过讲授、PPT案例教学、查找资料、认知考察等形式完成本次任务。

(1)通过讲授、PPT案例教学,讲解建筑的基本知识。

(2)参观优秀建筑,体会建筑,总结建筑的基本属性。

(3)参观建筑设计事务所,了解建筑设计的内容、了解建筑设计人员的从业要求,体会建筑和建筑设计的涵义。

(4)回归课堂,认识我国注册建筑师制度,布置建筑认知考察实训任务书,提出教学要求。

(5)选择一典型建筑进行实地认知考察,形成建筑认知报告。

4.实施(实施工作方案)

(1)学习笔记;

(2)参观记录;

(3)建筑认知报告;

(4)研讨并填写工作页。

5.检查

(1)以小组为单位进行设计资料的分析整理,小组成员补充优化;

(2)学生自己独立检查或小组之间相互交叉检查;

(3)实训成果的展示与评价,检查是否达到预期设计目标。

6.评估

(1)填写学生自评和小组互评考核评价表;

(2)同老师一起评价认识过程;

(3)与老师进行深层次的交流;

(4)评估整个工作过程和设计成果,是否有需要改进的方法。

指导老师评语:

任务完成人签字:

日期:

年月日

指导老师签字:

日期:

年月日

1.1认识建筑

1.1.1建筑的涵义

什么是建筑?

这对一般人来说,也许是个很简单的问题,建筑就是房子。

但当我们进一步接触建筑,把它当作一门学问来研究的时候,你就会怀疑这个貌似确切的答案。

房子是建筑物,但建筑物不仅仅是房子,它还包括房子以外的其他一些对象。

如纪念碑,它是建筑物但不能住人,不能说是房子,传统建筑中的砖塔,也属于建筑物,但同样不能说成是房子。

那么什么是建筑呢?

关于这一问题仍然在学术界争论着,作为建筑设计原理的教材,笔者将有关建筑是什么的一些相关提法分别总结如下,当然这并不能就说已经涵盖了建筑的全部,因为建筑的内涵仍在发展之中,答案也会在每位建筑实践者心中慢慢建立起来。

(1)建筑的原始含义是庇护所

原始人构筑建筑物和动物营造巢穴的目的是一样的,是为了寻求或创造一个使人们免受风吹雨淋及敌兽侵袭的场所,从这个角度上讲建筑首先包含的是人类生活需要的成分,即功能成分。

如我国西安附近的半坡村原始社会遗址,据考古分析,这些建筑就是原始人利用自然材料,按照自己生产生活的需要而构筑的。

由木柱支撑的斜坡屋顶既不会倒塌,又可以排泄自然雨水;在屋顶上部的侧面开口,既可以排除烟气,也可以采光,但雨水却进不来;室内地面下凹,有利于保温采暖;出入口做门,既利于使用,方便出入,又能防止敌兽侵袭。

这种房子可以看作是建筑的起源形态,原始人凭借经验,口传身授,把这种建筑工程技术一代代传下来,并且不断改进和完善形成我们今天所看到的建筑物。

图1.1陕西西安市半坡村原始社会方形住房

(原教材第1页图1.1)

(2)建筑的实质是空间

建筑是人类活动的载体,而人类活动是需要在一定的场所中展开,这种容纳人类活动的场所就是空间。

近代国内外建筑家常常引用老子《道德经》中的一段话“埏埴以为器,当其无,有器之用;凿户牖以为室,当其无,有室之用,故有之以为利,无之以为用……”其用意就在于强调建筑对人们来说,具有使用价值的不是围成空间实体的外壳,而是空间本身。

诚然自然空间无边无际,只有运用各种物质材料,并按照一定的工程结构方法将人们所需要的空间从自然界中分离出来的才是建筑空间。

只有“虚”“实”结合、“有”“无”相辅才能构成建筑。

(3)建筑是四维的存在

建筑是四维的,它包括空间上的三维(可以理解为“长,宽,高”)和时间上的一维。

建筑的时间含义可以概括为以下几个方面。

一是建筑的存在具有时间性。

任何建筑都会经历建设、使用、老化、废弃或被拆除重建的过程,从这个角度而言,世上就没有永生的建筑。

但建筑由于建造材料、人们使用呵护的程度不同,其存在的时间长短不一。

某些石质的古代建筑,其耐久性可以达到上千年,所以建筑又能跨越时代,沉积出某个时代的艺术特色,因此有人把建筑又称之为“凝固的音乐”和“立体的历史教科书”。

二是人们对建筑的使用具有时间性。

人们对建筑的使用始终是在时间存在中进行的,正是这种体验建筑的时间性,我们建筑设计的空间序列理论才有理论依据。

三是建筑的使用功能具有时间性。

随历史发展变化,人们的生活内容和需求也会发生变化,建筑的使用功能会继而发生变化,即使是同一个建筑物如:

伊斯坦布尔的圣索非亚大教堂,最初是东正教的教堂,而后改为伊斯兰教清真寺,现在为国家历史博物馆,其功能也能随历史的变迁就发生了多次变化。

四是人们对建筑的审美具有时间性。

当代有些建筑形式,初成时轰动一时,但一段时间之后,人们就不感兴趣了。

而有些古代优秀建筑,跨越了漫漫历史长河,即使是到了今天,我们仍然为之赞叹不已。

这就意味着建筑美感是有“时效性”的,经不起推敲的建筑形式往往会过早的夭折。

关于什么是建筑,具有不同实践体验的建筑师存有不同的提法,如:

意大利建筑师奈维认为建筑是一个技术与艺术的综合体,现代建筑大师勒·柯布西耶提出住宅是“住人的机器”,还有一些建筑史学家针对西方建筑提出“建筑是一部石头的史书”,当然我们针对中国的建筑也可以提出“建筑是一部木头的史书”,这些提法都从不同侧面诠释了建筑的不同特征。

1.1.2建筑的基本属性

如前所述,建筑有着十分丰富的内涵,这些内涵可以用他的诸多属性表现出来,建筑的基本属性,大体可以包括以下几个方面:

(1)实用性

建筑是为了满足人们生产和生活活动需要而建立的,所以它首先是一个实用对象,它应该具有与其使用功能相适应的空间尺度、合理的室内空间布置、必要的家具设施,良好的物理环境条件等等。

(2)技术性

科学技术和物质生产是社会发展中最活跃的力量,它们不但推动社会的进步,而且直接推动建筑的进步。

科学技术不但是形成现实建筑的保障,同时它也为建筑开辟新领域,包括新的建筑类型和形制的产生,提供新的物质基础,并为建筑提供不断向前发展的可能性。

(3)艺术性

建筑的艺术性多指建筑的形式或建筑造型问题,建筑虽然是一个实用对象,但它需要用具体的形象表现出来。

建筑的艺术具有相对独立性,它有自己的一套规律和法则。

(4)时空性

从建筑作为客观的物质(空间)存在来说,建筑的时空特性具有两方面含义:

一是它的实体与空间的统一性,二是它的空间和时间的统一性。

(5)民族和地域性

不同民族,有着不同的建筑形式,这是因为人们的生活方式、风俗习惯、宗教信仰等因素的不同形成的;不同地域也有着不同的建筑形式,这是因为气候、地貌、生态、自然资源等因素的不同形成的。

(6)社会性

建筑是社会赖以生存的物质基础之一,它的产生与发展依赖于社会的生产力,同时它也是社会制度和社会意识形态的物质表征,也就是说在一定的社会历史发展阶段,社会创造出了它的建筑,反过来建筑也影响着社会。

比较突出体现在以下几个方面。

1)建筑跟各种社会制度的关系

建筑是人们从事各类社会活动的载体,其上必然会烙上社会制度的烙印,在古罗马与古希腊建筑奴隶民主制度下产生的西方古典建筑,在中世纪基督教建筑兴盛时期(封建制度下)就受到压制,到了文艺复兴时期,随着资产阶级的兴起与人本主义思想的提出,古典建筑又重新得到了肯定。

这说明社会制度对建筑的发展起着一定的制约作用。

2)建筑跟社会意识的关系

我国传统建筑中反映的封建等级观念、社会伦理观念、建筑易理与风水观念等,都从一定的角度反映了社会意识对建筑发展的积极或消极作用。

3)建筑与各种社会问题的关系

现代建筑的蓬勃发展影射出许多的社会问题,如:

人口问题、住宅问题、犯罪问题、社会老龄化问题、就业问题、青少年问题等等,许多社会问题能否得到妥善解决,势必会影响建筑的发展。

1.1.3建筑构成要素

建筑构成三要素是建筑功能、建筑艺术形象、建筑技术手段。

详见图1.2

图1.2建筑构成三要素

(原教材第19页图1.20)

建筑功能是指建筑的用途和使用要求,是人们建造房屋的主要目的之一。

具体的讲功能代表了人类各类生产、生活的各种需要,如:

为了满足居住生活的需要,人们创造了住宅;为满足社会公共事务需要,人们创造了办公建筑(在古代表现为宫殿、衙署建筑);为了满足出行交通的需要,人们创造了汽车站、火车站、飞机场、高铁站等交通建筑……。

由于社会向建筑提出各种不同的功能要求,于是就出现了许多不同的建筑类型,又由于这种要求不是静止的、一成不变的,所以建筑功能也在不断地发展变化,新的建筑类型不断产生,旧的建筑类型逐渐消失就成为建筑发展中的基本现象。

建筑功能是推动建筑发展最为活跃的因素,始终在建筑中占据主导地位。

建筑艺术形象包括建筑内部空间形象和建筑外在表现形象。

如果说建筑功能反映了对建筑所围合的空间的利用情况,那么建筑艺术形象则反映了对围合空间的周边实体(空间的界面)的形象设计。

由于人不同于一般的动物而具有思维和精神活动能力,因而供人居住和使用的建筑应考虑它对于人的精神感受上所产生的巨大影响。

因此一般的居住建筑和公共建筑设计既要考虑到人们对它提出的物质功能方面的要求,同时还应兼顾人们的精神感受方面的要求,通过内部空间的大小、形状、比例、空间组合设计,外部体型、立面构图、细部处理、材料的色彩和质感以及光影变化等综合因素创造出具有一定艺术感染力的建筑作品。

建筑技术手段主要包括建筑材料、建筑结构技术、建筑设备技术、建筑施工技术等用以完成建筑的各类工程技术手段。

它对建筑的发展即表现出积极的推动作用的一面,同时也表现出消极限制的一面。

在古代,由于工程技术条件的限制不能获得较大的室内空间,因而大大的限制了人们的室内活动空间,为了克服这一矛盾,人们力求用各种方法扩大室内空间。

在西方,古罗马人发明了拱券结构和穹窿技术,在东方,古中国人创造了殿堂型、厅堂型等木构架技术,从而有效地扩大了室内空间,同时也推动了建筑外观形式的变化。

近现代建筑的发展也突出的表明了工程结构技术的发展对建筑的推动作用,近代钢材、水泥、钢筋混凝土材料的应用,推动了钢结构和钢筋混凝土结构的发展,同时促使建筑在室内空间跨度和建筑高度发面取得了显著成就。

1.1.4建筑的分类

(1)建筑的分类

按照建筑的使用功能,建筑可分为民用建筑、工业建筑和农业建筑三大类。

民用建筑是供人们居住和公共活动的建筑的总称,包括居住建筑和公共建筑两大类。

其中工业建筑是为工业生产所需的各类建筑,如厂房车间、仓储建筑等。

农业建筑是为各类农业、牧业、渔业生产和加工所需的各类建筑,如种植暖房、农副产品仓库等。

(2)民用建筑分类

1)功能类型

民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。

详见表1.1。

表1.1民用建筑按功能分类

分类

建筑类别

建筑物举例

居住建筑

住宅建筑

住宅、公寓、别墅、老年人住宅等

宿舍建筑

职工宿舍、职工公寓、学生宿舍、学生公寓

公共建筑

办公建筑

各级党委、政府办公楼、企业、事业、团体、社区办公楼

商业建筑

商场、购物中心、超级市场等

饮食建筑

餐馆、饮食店、食堂等

科研建筑

实验楼、科研楼、设计楼

教育建筑

托儿所、幼儿园、中小学、高等院校、职业学校、特殊教育学校

休闲、娱乐建筑

洗浴中心、歌舞厅、休闲会馆

金融建筑

银行、证券等

旅馆建筑

旅馆、宾馆、饭店、度假村等

观演建筑

剧院、电影院、音乐厅等

博物馆建筑

博物馆、美术馆等

文化建筑

文化馆、图书馆、档案馆、文化中心等

纪念性建筑

纪念碑、纪念馆、纪念塔、名人故居等

会展建筑

展览中心、会议中心、科技展览馆等

体育建筑

体育场、体育馆、游泳馆、健身场馆等

医疗建筑

综合医院、康复中心、急救中心、疗养院等

卫生防疫建筑

动植物检疫站、卫生防疫站等

交通建筑

汽车、铁路、港口客运站、空港航站楼、地铁站等

广播、电视建筑

电视台、广播电台、广播电视中心等

邮电、通讯建筑

邮电局、通讯站等

商业综合体

商业、办公、酒店或公寓为一体的建筑

宗教建筑

寺庙、道观、教堂、修道院等

殡葬建筑

殡仪馆、墓地建筑等

园林建筑

各类公园、城市绿地建筑、旅游景点建筑、园林建筑小品等

惩戒建筑

监狱、劳教所等

市政建筑

变电站、热力站、锅炉房、垃圾站等

临时建筑

售楼处、临时展览、世博会建筑等

注:

本表摘自《2009全国民用建筑工程设计技术措施规划·建筑·景观》。

2)高度类型

民用建筑按照建筑高度可以分为低、多层建筑、高层建筑、超高层建筑。

详见表1.2。

表1.2民用建筑按建筑高度分类

建筑类别

低、多层建筑

高层建筑

超高层建筑

住宅建筑

≤27m

>27m

>100m

公共建筑

≤24m

>24m(不包括高度大于24m的单层建筑)

>100m

3)规模类型

民用建筑按照工程规模划分可以分为特大型、大型、中型和小型建筑。

详见表1.3。

表1.3民用建筑按工程规模分类

建筑类别

特大型

大型

中型

小型

展览建筑

(总展览面积)

>100000㎡

30000~100000㎡

10000~30000㎡

≤10000㎡

博物馆

(建筑面积)

——

>10000㎡

4000~10000㎡

≤4000㎡

体育场(座位数)

>60000座

40000~60000座

20000~40000座

<20000座

体育馆(座位数)

>10000座

6000~10000座

3000~6000座

<3000座

游泳馆(座位数)

>6000座

3000~6000座

1500~3000座

<1500座

剧场(座位数)

>1601座

1201~1600座

801~1200座

300~800座

电影院(座位数)

>1800座

1201~1800座

701~12000座

<700座

汽车库(车位数)

>500辆

301~500辆

51~300辆

<50辆

商场(建筑面积)

——

>15000㎡

3000~15000㎡

<3000㎡

专业商店

(建筑面积)

——

>5000㎡

1000~5000㎡

<1000㎡

菜市场(面积)

——

>6000㎡

1200~6000㎡

<1200㎡

注:

本表摘自《2009全国民用建筑工程设计技术措施规划·建筑·景观》。

4)设计使用年限类型

民用建筑按照设计使用年限划分为四类。

详见表1.4。

表1.4民用建筑设计使用年限分类

类别

设计使用年限(年)

示例

1

5

临时性建筑

2

25

易于替换结构构件的建筑

3

50

普通建筑和构筑物

4

100

纪念性建筑和特别重要的建筑

注:

本表摘自《2009全国民用建筑工程设计技术措施规划·建筑·景观》。

5)防火类型

民用建筑按照防火规范,高层建筑分为一类建筑和二类建筑,多层建筑不进行划分。

详见表1.5

1.1.5建筑的分级

(1)防火分级

以《高层建筑设计防火规范》(GB50045—95)和《建筑设计防火规范》(GB50010—2006)中的相关规定为依据,按照房屋主要构件的燃烧性能和耐火极限的不同,多层建筑耐火等级划分为四级,详见表1.6,高层建筑的耐火等级划分为二级,详见表1.7.

表1.6多层建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)

名称

耐火等级

构件

一级

二级

三级

四级

墙

防火墙

不燃烧体3.00

不燃烧体3.00

不燃烧体3.00

不燃烧体3.00

承重墙

不燃烧体3.00

不燃烧体2.50

不燃烧体2.00

难燃烧体0.50

非承重外墙

不燃烧体1.00

不燃烧体1.00

不燃烧体0.50

燃烧体

楼梯间的墙电梯井的墙住宅单元之间的墙住宅分户墙

不燃烧体2.00

不燃烧体2.00

不燃烧体1.50

难燃烧体0.50

疏散走道两侧的隔墙

不燃烧体1.00

不燃烧体1.00

不燃烧体0.50

难燃烧体0.25

房间隔墙

不燃烧体0.75

不燃烧体0.50

难燃烧体0.50

难燃烧体0.25

柱

不燃烧体3.00

不燃烧体2.50

不燃烧体2.00

难燃烧体0.50

梁

不燃烧体2.00

不燃烧体1.50

不燃烧体1.00

难燃烧体0.50

楼板

不燃烧体1.50

不燃烧体1.00

不燃烧体0.50

燃烧体

屋顶承重构件

不燃烧体1.50

不燃烧体1.00

燃烧体

燃烧体

疏散楼梯

不燃烧体1.50

不燃烧体1.00

不燃烧体0.50

燃烧体

吊顶(包括吊顶搁栅)

不燃烧体0.25

难燃烧体0.25

难燃烧体0.15

燃烧体

注:

1.除本规范另有规定者外,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定;

2.二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限;

3.在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙,如执行本表的规定确有困难时,可采用耐火极限不低于0.30h的不燃烧体;

4.一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行确有困难时,可采用0.75h不燃烧体。

5.住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368的规定执行。

表1.7高层建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)

燃烧性能和

耐火极限(h)

构件名称

耐火等级

一级

二级

墙体

防火墙

不燃烧体3.00

不燃烧体3.00

承重墙、楼梯间的墙、电梯井的