六种激励方法.docx

《六种激励方法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六种激励方法.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

六种激励方法

学习导航

通过学习本课程,你将能够:

●了解管理激励的原理;

●明白激励的作用及其发生的途径;

●正确区分保健因素和激励因素;

●学会如何有效利用公平理论和期望理论。

管理激励的六大原理

一、管理人性假设

在管理学理论中,激励离不开基本的人性假设。

在实践中,管理者之所以更多地采用关怀和严格控制的方式,与最基本的人性假设有紧密关系。

1.不同的人性假设理论

著名管理心理学家雪恩(Edgar·H·Schein)把人划分为四种类型:

经济人、社会人、自我复杂的人和自我实现的人。

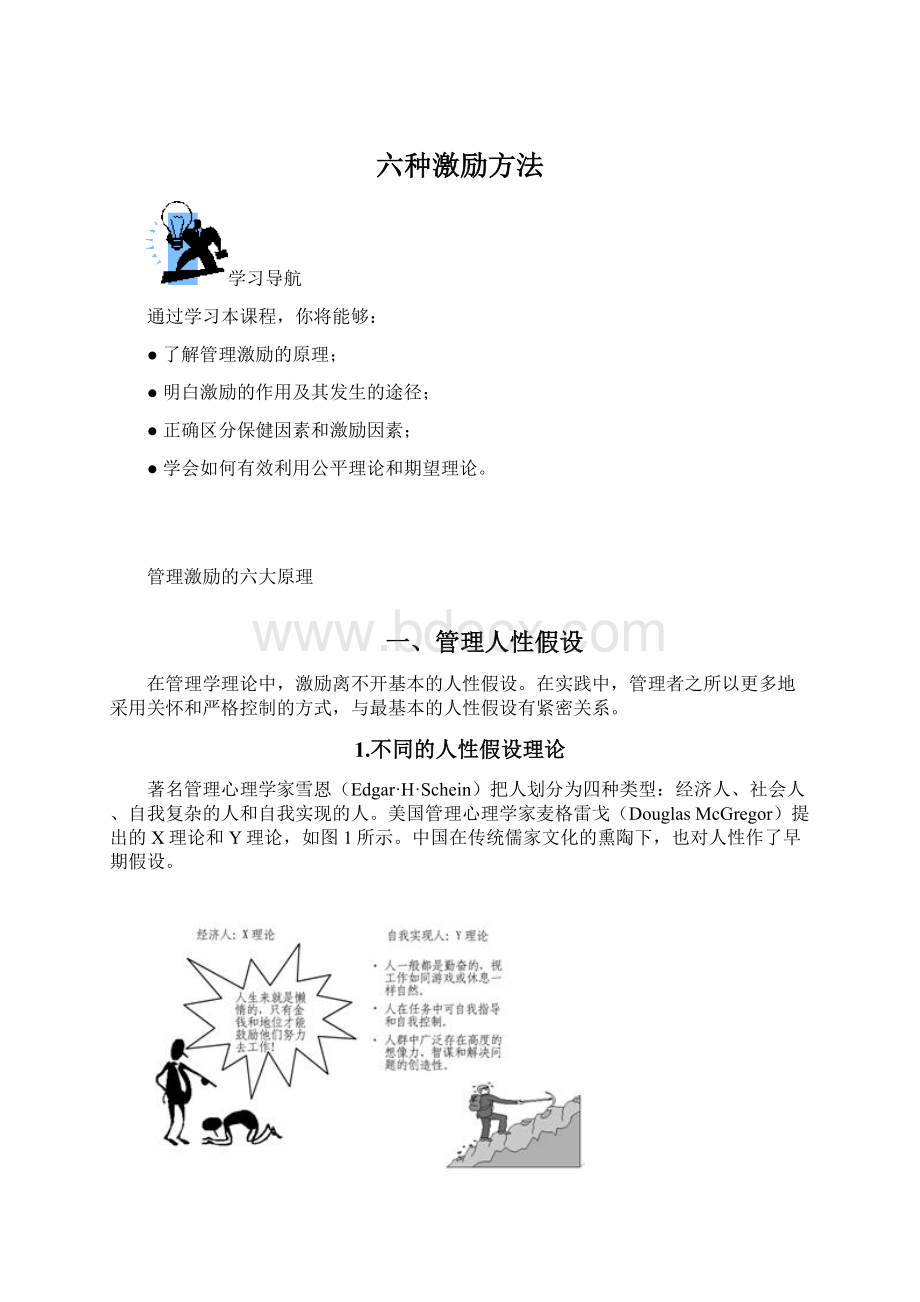

美国管理心理学家麦格雷戈(DouglasMcGregor)提出的X理论和Y理论,如图1所示。

中国在传统儒家文化的熏陶下,也对人性作了早期假设。

图1 人性假设的X理论和Y理论

X理论

该理论的人性假设包括三个方面:

第一,一般人均对工作具有天性的厌恶,只要可能,便会规避工作。

第二,由于人类具有不喜欢工作的本性,故大多数人必须予以强制、控制、监督,给以惩罚的威胁,促使向着达成组织目标的方向努力。

第三,一般人都宁愿受人监督,喜规避责任,志向不大,但求生活安全。

麦格雷戈认为所提出的人性假定,既有肯定的一面,也有相当的保留态度,是一种平凡大众的基本假定。

Y理论

该理论的人性假定包括六个方面:

第一,每个人都愿意勤奋向上,因此在工作中消耗体力与智力是极其自然的事情。

第二,外力的控制及惩罚的威胁并非是促使人朝向组织目标努力的唯一方法,人为了达成其本身已经承诺的目标,会自觉进行“自我督导”和“自我控制”。

第三,人对于目标的承诺,只是针对于达成目标后产生一定的报酬。

第四,只要情况适当,一般人不但能学会承担责任,而且能争取责任。

第五,以高度的想象力、智力和创造力解决组织上各项问题的能力,是大多数人均拥有的能力,而非少数人所独具的能力。

第六,在现代产业生活中,常人的智慧潜能仅有一部分可以得到利用。

X理论和Y理论的假定都是动态的,指出了人的成长和发展的可能。

中国传统理论

人之初,性本善。

在孔孟文化的影响下,中国在很早就有了对人性的界定:

人之初,性本善,性相近,习相远。

由此可以看出,古人对于人性的假定是性本善的,之所以有圣人和庸人之分,就在于社会的教化,教育和社会的熏陶,使得每个人成长的轨迹有所不同。

儒家学派非常强调教育,认为教育方式的不同使人最终获得的成就有很大差异。

人之初,性本恶。

荀子认为,人之初,性本恶,要经过严格的控制制度进行管理,压制人性恶的一面,将善良的一面表现出来。

韩非子也认为应当讲究严格的法制,通过制度和军队控制人的恶性。

人之初,善恶两端有。

西汉的杨雄认为,人的本性既不是善也不是恶,而是善恶两端都有。

随着人的不断成长,善恶两端会同时发展。

因此,人在不同的情境会表现出不一样的本性,此时应当像顺水推舟一样,抑恶扬善,让人的善性表现出来。

2.管理方式的选择

无论是性善论、性恶论,还是善恶各执一端,不管是X理论还是Y理论,都没有形成人性假设的定论,但是并不影响对管理方法的运用。

“胡萝卜加大棒”的管理方法

无论是治国还是管理企业,最常用的都是“胡萝卜加大棒”的简单方法。

根据Y理论,人性本善,用胡萝卜加以引导即可;X理论又认为,人性本恶,需要采取“大棒”的方式加强管理。

之所以不同领导者的管理方式达到的效果相去甚远,根本区别就在于在把握使用管理方式的时机有差别,管理者应该选择在适当的时间、适当的地点、对适合的对象采取合适的方法。

人性的假设

在选择管理方式时,很大程度上依赖于人性假设,不同的人性假设会影响最终的管理措施。

【案例】

Y理论风格的研发主管

一家大型IT企业招聘研发部门主管,人力资源部门调研发现,在研发团队里,领导更多的是起到沟通协调作用,团队更多时候需要一种宽松和随和的工作环境,需要创意和创新,严格流程制度和惩罚措施的管理方式不利于员工的积极性发挥,也很难产生好的管理绩效。

因此,在研发团队的管理中,应当更多考虑选择符合Y理论管理风格的管理者。

二、强化理论

在日常员工管理实践中,经常采用的奖励和惩罚方式都是基于强化理论的。

奖励的目的是期望员工做得更好,可以有进一步发挥;实行惩罚的目的,以杜绝类似错误的出现。

要点提示

使用强化理论应注意:

① 适时强化;

② 适度强化;

③ 合理间隔;

④ 避免偏差。

在实际操作过程中,使用强化理论应当注意如下问题:

1.适时强化

强化的时间要选择恰当。

进行正强化(奖励)的时间不能太早,会让员工觉得奖励来得太容易,起不到强化作用;选择的时间太晚,会让员工觉得奖励和自己的工作业绩没有联系,无法建立一种行为和激励的心理关系,同样起不到强化的作用。

2.适度强化

强化的程度要选择适当。

在强化过程中,管理者要了解员工的心理底线,强化的量不能太少,如果奖励的量没有达到员工的心理底线,就起不了质的作用,很难达到激励或者惩罚的效果;强化是一个连续过程,如果强化的量太大,会给后续的强化造成负面影响。

3.合理间隔

强化时间间隔要合适。

最好的时间间隔是在两次强化之间的波浪能够形成连续性,起到一波未平、一波又起,推波助澜的作用。

在员工的前次奖励效能发挥完全前就进行第二次奖励,能使员工一直处于被激励状态中。

4.避免偏差

强化时尽量避免偏差出现。

在管理的实践中,设想和实际往往都是有一定差距的,因此,很难保证每次强化都有适当的效果。

【案例】

“想”与“说”都要做

一位妈妈带着三岁的儿子在草地上玩,草地就在一条马路的旁边,马路上不时有自行车和汽车通过。

妈妈和熟人聊天,儿子放在草坪上玩皮球。

不一会儿,小孩把皮球踢到马路上了,他赶快跑去捡。

妈妈一看,吓了一跳,赶紧冲过去,把小孩抱起来就照屁股打了几下,然后捡起球,把小孩抱回草坪上,告诉他不要再去马路上,就又和熟人聊天去了。

不一会儿,小孩儿又把皮球踢到了马路上,又跑到马路上去捡球。

妈妈一看出了一身冷汗,赶紧跑过去,啪啪就是几下,又把小孩儿抱回草坪上,放在那玩儿,然后继续聊天了。

不一会儿,同样的事情又发生了,小孩儿又将皮球踢到了马路上。

这时,小孩没有再直接冲到马路上,而是先看看妈妈是不是在看他。

不难想象,这位妈妈第一次打小孩的本意是让孩子知道马路上很危险,但是小孩学会的却是如何避免妈妈的惩罚。

事实上,这位家长在给孩子惩罚后,还应该告诉孩子惩罚是让他懂得不应该到马路上去捡球,而不是为了打他,从而避免产生强化的误差。

在管理的过程中,管理者给下属的惩罚或者扣除奖金的措施并没有带来什么效果,反而让下属学会如何避免惩罚。

这就要求管理者在实施强化的过程中明确要强化的目的,并且让下属清楚采取强化措施的原因。

三、双因素理论

1.区分保健因素和激励因素

双因素理论是由美国心理学家赫茨伯格(FrederickHertzberg)提出的,是激励因素和保健因素理论的简称。

该理论认为,激发人动机的因素有两类:

一类为保健因素,另一类为激励因素。

保健因素

保健因素又称为维持因素,没有激励人的作用,但却带有预防性,可以保持人的积极性、维持工作现状。

就像给果树喷洒农药,不能帮助果树和水果的成长,只能起到保健的作用;也像保健品,只能强身健体,不能治病。

企业政策、工资水平、工作环境、福利和安全等,皆属于此类因素。

在企业管理中,保健因素可以防止员工产生不满的状态,但是不会提供动力去激励员工。

【案例】

“保健”的奖金

某家企业,员工的工资单上有奖金一项,每个人都是45元。

这本来是一项激励措施,但是由于给每个人的都是一样,没有任何级别和职位差别,就起不到激励作用,只能起到让员工满意的作用。

如果这个奖金取消,员工就会心理不痛快,将这种不满意表达出来。

此时的奖金就只起到保健因素的作用。

激励因素

激励因素是影响人们工作的内在因素,其本质为注重工作本身的内容,以此提高工作效率,促进人们的进取心,激发人们做出最好的表现。

保健因素和激励因素都可以调动人的积极性,只是其影响的程度不同而已。

2.防止激励因素的反面作用

【案例】

为企业减负

在中国企业改革的进程中,很重要的过程就是减轻企业包袱,由于以前的国企多是企业办社会,都有自己的子弟学校和幼儿园等机构,在企业改制过程中,要将这部分包袱从企业剥离,由政府管理。

在这些企业里,“幼儿园”也就是保健因素。

在国外,日本的松下和索尼也为职工提供了幼儿园,但是却是激励因素,因为日本人对企业的定位就是赚钱,企业没有为职工提供幼儿园的义务。

同样是幼儿园,在不同的情景下就会由激励因素变为保健因素,失去激励的作用,这是应当引起管理者深思的问题。

3.将保健因素转化为激励因素

在维持保健因素的基础上,应当尽可能促进其转化为激励因素。

【案例】

老总巧计渡危机

一家1999年新创业的公司选择了一个很不错的行业进入,由于进入时机和发展策略恰当,连续数年发展很好,从1999年50人发展到了2003年的200人,1999年员工年底领到了3000元奖金,到了2002年,180人的企业每人发了6000元奖金。

2003年,公司遇到了发展的问题陷入经营困境,眼看到了年底,财务科的账上还没有准备好给员工发奖金的钱。

后来,凑的钱也只够每人发3000元奖金,公司领导觉得这样不仅不会起到激励作用,可能还会招致一片骂声,该怎么办呢?

老总就想到了一个办法。

距离年关放假还有10天,老总找了一个人到他的办公室谈心,副总进来时,老总就交待这人先坐一会儿,等一下再聊。

老总跟副总进里间,虚掩上门,这人就在外面听到副总说银行答应的流动贷款不给了,本来要拿这笔钱发奖金的,这下就困难了,没钱发年终奖了,提议不发年终奖了,而老总也没有给出答复,只说再商量商量。

到中午的时候,全公司就传遍了不发年终奖了,大家都在发牢骚和抱怨,但是都不敢找老总确认,因为毕竟还是传闻。

又过了五天,公司里的士气已经很低落了,大家都不愿工作了。

这时老总又找了另一位爱打听小道消息的人,如法炮制,将准备裁员1/3渡过难关的消息刻意透露给他。

本来死气沉沉的公司又变得闹哄哄,虽然说不发年终奖很不痛快,但是谁都不愿在年前被裁掉,于是又都互相打听看谁最有可能被裁员。

等到放假前一天,公司召开了全体职工会议,由副总亲自发言,澄清了谣言,向大家介绍了公司目前的困境,告诉大家公司不会裁员。

又要求部门副经理以上人员留下。

大家一听不裁员了,终于心安了。

最后经理、副经理们兴冲冲地向大家宣布到财务处领奖金,每人3000元。

可想而知,大家有多高兴。

3000元充分发挥了年终奖的作用,老总的妙计将本来只是保健因素的3000元奖金成功地转变为激励因素。

先不论本案例的真实性,从激励因素转换的角度考虑,可以看出,保健因素转变为激励因素,在企业中的作用是至关重要的。

四、期望理论

期望理论是一种过程型的激励理论,由佛隆(V·H·Vroom)提出的。

该理论认为,人的固定要求决定了他的行为、行为方式。

1.期望理论公式

期望理论可以用下列公式表示:

激励的效果=∑效价×期望值

效价是指个人对其所从事的工作和所要达到的目标的估价。

期望值也叫期望概率,在日常生活中,人往往根据过去的经验来判断一定行为能够导致某种结果或者满足某种需要的可能性。

对某个目标,如果估计完全可能实现,概率为最大(值为1);反之,如果估计完全不可能实现时,概率为最小(值为0)。

2.激励效果评定

激励的效果的大小取决于受激励者心目中的效价,就是其对目标价值的评估值和其认为实现目标的概率值的乘积。

【案例】

激励也要脚踏实地

一家汽车销售公司出台了一个措施,就是在2004年如果有人的销售额超过了500万元,就奖励一辆吉利豪情,价值4万元。

在一年多的实践中,公司发现这个激励措施并没有什么效果。

究其原因,一是从2000年以来就没有哪个员工的销售额突破过400万元,达到目标的概