专题八实验分析评价类实验大题过关.docx

《专题八实验分析评价类实验大题过关.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专题八实验分析评价类实验大题过关.docx(43页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

专题八实验分析评价类实验大题过关

专题改进评价类实验大题过关

本专题考情分析

近年来,高考试题中常出现对实验设计方案的评价与修正类的题目,这类试题要求考生必需熟练掌握教材基础实验,并能灵活运用教材知识及生物学实验思想来答题。

这类试题难度一般较大,应引起大家的足够重视。

一、改进评价类大题相关知识必备

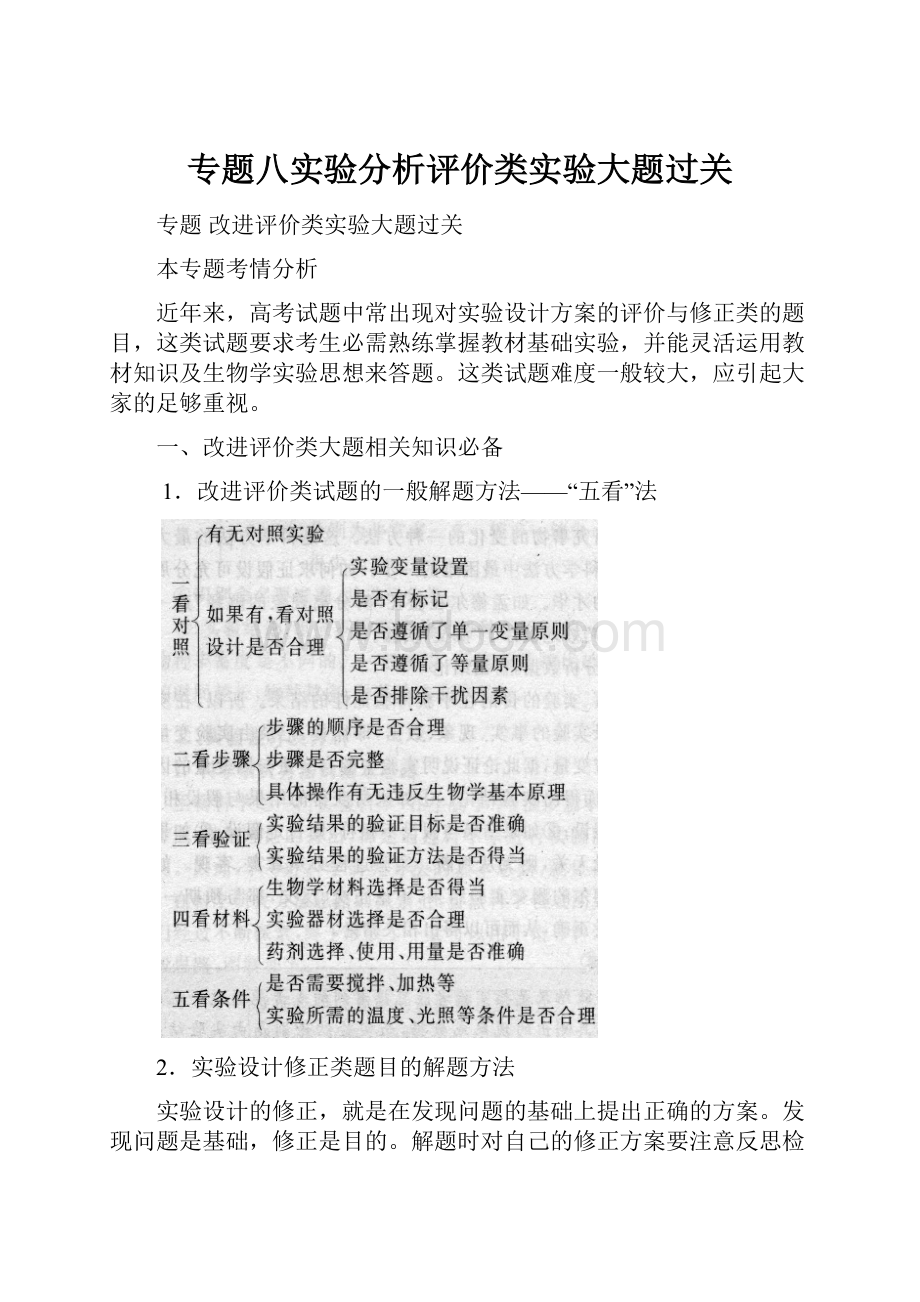

1.改进评价类试题的一般解题方法——“五看”法

2.实验设计修正类题目的解题方法

实验设计的修正,就是在发现问题的基础上提出正确的方案。

发现问题是基础,修正是目的。

解题时对自己的修正方案要注意反思检查,有没有科学性的错误,包括实验原理的科学性、实验材料选择的科学性、实验方法的科学性、实验结果处理的科学性等。

3.对照实验步骤设计的一般规律

第一步,取材、分组、编号。

在这里实验材料包含实验中用到的各种动植物,取材时要注意数量和生理及发育状态相同;用具有烧杯、培养皿、饲养动物的容器等。

这些材料、用具在试题中都会给出,要结合实验的目的和原理合理利用。

第二步,相同处理和不同处理。

根据实验变量设置对照(注意:

单一因素不同,其他因素相同且最适)。

第三步,进一步做相同处理(其他因素相同且最适)。

第四步,检测、观察、统计、比较。

找出具体的观察和记录对象,观察、记录、统计、比较实验数据和现象。

如果实验现象是隐蔽的,必须找出具体的检测方法,以显现实验结果,便于观察。

4.解答探究性实验与验证性实验的预期和结论的方法

探究性实验和验证性实验的实验预期和结论形式是不一样的。

验证性实验的实验预期或结论与实验目的基本一致,一般只有一种情况,即实验目的所要验证的情况;而探究性实验的实验现象或预期是不确定的,出现的可能性都要叙述到。

但是,在具体实验过程中,实验的结果、结论无论探究性实验还是验证性实验,都是唯一的。

如果是探究性实验,实际操作实验所得结果必定是预期结果其中的一种情况。

由此可以理清时间的逻辑关系:

实验的预期结果是在进行实验之前就做出的。

探究性实验的一般程序是:

观察现象一提出问题一作出假设一设计实验一预期实验结果一进行实验一分析实验结果一得出结论(即判断作出的假设是否正确)。

二、考查中经常出现的关键解题知识点

1.实验材料用具的改进评价类角度及改进技巧

评价角度

改进技巧

材料用具是否恰当

明确实验原理,分析确定所给材料用具应具备的条件(如浓度、规格等)。

如观察洋葱表皮细胞的质壁分离与复原实验不能用0.5g/mL的蔗糖溶液

是否遗漏重要的实验用具

分析处理操作对象、观察现象时所用到的重要用具,仔细排查在所给用具中是否存在,如观察叶绿体的形态和分布,不能缺少显微镜

材料用具是否充分利用

思考所给材料用具分别起什么作用、怎样运用,应做到充分利用

是否随意增加材料用具

除非条件允许,删掉随意增加的材料用具,思考用哪种所给材料用具进行取代

药剂选择、使用、用量是否准确

根据所学实验要求合理选择、使用,做到用量准确

2.实验步骤的改进评价类角度及改进技巧

评价角度

改进技巧

步骤是否完整

若没有设置对照实验,要依据实验目的、原理,确定应设置的对照实验类型,进行补充

步骤是否合

理

若操作步骤颠倒,应依据已有生物学知识进行调换,如用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,双缩脲试剂A液(NaOH溶液)和B液(CuS04溶液)滴加顺序不能颠倒

操作是否违反生物学原理

若具体操作违反生物学基本原理,应根据已学的生物学基本原理进行纠正,如在探究pH对酶活性影响的实验中,不能用碘液检测

是否遵循单一变量原则、等量原则,是否排除干扰因素

若没有遵循单一变量原则,应先找出实验变量,保证除自变量外其他条件完全一致,尤其应注意实验过程中是否因添加试剂或进行某个操作而引起控制条件的不一致性,同时注意要给实验进行标记,注意遵循等量原则,排除干扰因素的影响,如探究温度影响酶活性的实验中,要保证对照组、实验组仅温度不同,其他条件(如pH、加入底物的量等)要完全相同

观察指标是否正确

若观察指标错误,应仔细分析操作对象,做到所选观察指标能使结果更准确地表达出来,如在探究光照强度对光合作用强度的影响实验中,观察指标为小圆形叶片浮起的数量,而不是检测有机物的生成量

实验条件是否正确

若实验条件错误,要依据实验的可行性、安全性等进行调整,同时要注意语言叙述的严密性,如是否需要搅拌、加热,实验所需的温度、光照等条件是否合理等

3.实验结果的改进评价类角度及改进技巧

(1)实验结果的种类是否符合实验的类型。

实验类型不同,结果种类也不同。

验证性实验只有一种结果,探究性实验的结果需要分类讨论。

(2)与题目要求写出的结果不相符。

如题目要求预测可能的结果时,只写出自己认为正确的一个;或不顾题目情景或要求的变化,写出了所有可能的结果。

要认真审题,应对题目要求非常清晰,严格按要求作答。

(3)实验结果出现科学性错误。

应根据实验原理和过程,联系教材相关知识,推导出正确的实验结果,如淀粉与碘液混合在适宜条件下未出现蓝色反应。

(4)因果关系倒置。

要学会表达,表达的模式是根据实验结果(现象),推导出实验结论。

(5)实验结果的验证方法是否得当。

如在探究温度影响酶的活性时能否用斐林试剂来验证。

三、分析典型例题,明确考题类型

1.生物进化的实质是种群基因频率的改变,其中影响种群基因频率的因素有很多,如自然选择,基因突变,基因重组,遗传漂变等。

某中学生物研究小组为探究人工选择对种群基因频率是否有影响,选择了纯种长翅果蝇和残翅果蝇进行实验。

已知果蝇的长翅(B)对残翅(b)为显性,基因位于常染色体上。

实验过程如下,你认为他们的实验是否成立?

如成立,请说明理由;如不成立,请写出你的实验过程。

实验过程:

①选择一只纯种雄性长翅果蝇与一只雌性残翅果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇。

②让子一代果蝇连续自由交配5次,同时在每一代中都除去残翅果蝇;

③当子六代所有长翅自由交配后,统计子七代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比;

④根据残翅果蝇的百分比计算出B、b基因在种群中的基因频率,得出结论。

请分析回答:

(1)该实验过程的设计是否科学?

请说出你的理由。

(2)若让你对此实验过程进行改进,请设计出改进后的步骤。

①选择一只纯种雄性长翅果蝇与一只雌性残翅果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇;

②将F1分成甲、乙两组,让其分别

;

③当F1分别自由交配后,分别统计

;

④根据甲、乙两组中残翅果蝇百分比,分别计算出

。

(3)请预期这种人工选择对种群基因频率的影响。

【解析】本题综合考查遗传与进化的基础知识,特别考查设计实验的对照原则和完成设计实验的能力。

本题属于评价类实验题,实验目的是探究人工选择对种群基因频率是否有影响,在实验中每一代是否去除残翅果蝇是自变量。

从实验过程来看并没有体现出对照原则,可以通过设置对照来解决。

生物学实验必须设置对照,才使实验结论更让人信服。

题中的实验组和对照组要控制好单一变量,在实验分组上要注意随机性和等量原则,如将子一代果蝇平均分成两组时,要注意性状要完全相同;对实验组要人工去除残翅果蝇,但对照组就不进行任何人工处理。

实验结果要根据实验组和对照组两组中残翅果蝇的百分比,分别计算出两组中的B、b基因在种群中的基因频率,通过比较实验结果才能得出结论。

由于实验组人工去除残翅果蝇,而对照组没有进行任何处理,所以实验组的残翅果蝇较对照组的要少,即实验组的种群基因库中的b基因频率比对照组的要低。

【答案】

(1)不科学,没有对照实验。

(2)②连续自由交配5次,同时将乙组在每一代中都除去残翅果蝇③甲、乙两组子七代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比

④甲、乙两组中的B、b在种群中的基因频率,比较得出结论(3)这种人工选择将导致B基因的频率增大,b基因的频率减小。

【点评】实验步骤中式离不开对照实验的,离开了对照实验,得不出实验结论,实验的结果无任何说服力,所以进行实验评价时要特别注意是否有对照实验。

2.科学家为了进一步探究细胞衰老的影响因素,进行了如下实验。

实验1分别在相同的条件下,体外培养胎儿、中年人和老年人肺的成纤维细胞,结果见下表:

细胞来源

胎儿

中年人

老年人

增殖代数

50

20

2~4

实验2分别将鼠、鸡、人和龟的体细胞在体外进行培养,结果见下图:

实验3将老年男性细胞和年轻女性细胞混合培养,当老年男性细胞停止分裂时,年轻女性细胞依然分裂旺盛。

实验4将年轻人体细胞去核后与老年人的完整细胞融合,另将老年人体细胞去核后与年轻人的完整细胞融合,分别在体外培养,结果前者不分裂,后者分裂旺盛。

分析以上实验,回答下列问题:

(1)每个实验可以得出怎样的结论?

①实验1:

_____________________________________________________________________。

②实验2:

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________。

③实验3:

____________________________________________________________________。

④实验4:

___________________________________________________________________。

(2)影响细胞衰老的内在因素有哪些?

_______________________________________________________________________________

(3)实验3的设计是否严密?

怎样改进?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【解析】通过阅读材料,可以掌握本题主要探究影响细胞衰老的因素,站在不同角度,用不同的方法通过实验加以验证。

实验1主要探究年龄与细胞增殖能力的关系。

实验2主要探究物种寿命和最高分裂次数之间的关系。

实验3主要探究年龄、性别与细胞衰老的关系。

实验4主要探究细胞核在细胞衰老中的作用,但实验3的设计缺乏对照性。

【答案】

(1)①细胞分裂能力随着生物体的年龄增大而减弱

②细胞分裂次数与具体物种的特异性有关,一般来讲,寿命越长的物种体细胞分裂的最高次数越多

③细胞的衰老速度与年龄和性别有关

④细胞核是决定细胞衰老的重要因素

(2)物种、年龄、性别、细胞核的变化等。

(3)实验设计不严密,应该增加2个对照组,具体设计如下:

第一组:

同年龄的男性细胞和女性细胞混合培养,看实验结果,以探究性别对细胞分裂能力有什么影响;

第二组:

同性别的男性或女性细胞分不同年龄一起混合培养,探究在同一条件下年龄对细胞分裂能力的影响。

【点评】这个实验评价题目,也要适当注意对照实验的设计,以排除无关因素对实验结果的影响,确保实验的结果来自于唯一变量的影响。

3.以下为某同学自己设计的制作并观察洋葱根尖细胞分裂装片的实验步骤:

切取2~3cm根尖,放入0.01%的龙胆紫中染色后,立即放入盛有质量分数为15%的盐酸溶液的小玻璃皿中解离,待根尖酥软后,放在滴有清水的载玻片上,盖上盖玻片。

压片后用低倍镜找到分裂中的细胞,然后移到视野正中换成高倍镜仔细观察。

你认为他的设计的不妥之处为(并说明原因)。

(1)___________________________________________________________________________。

(2)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(3)___________________________________________________________________________。

(4)___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________。

【解析】

(1)实验成败的关键是选取实验材料。

应切取洋葱根尖2~3mm,此部位是根尖分生区,细胞分裂旺盛。

(2)~(4)根据课本中的实验可知龙胆紫溶液的浓度应该为1%,浓度过低使染色体着色过浅,不利于观察。

制作洋葱根尖细胞分裂装片的实验步骤是:

解离→漂洗→染色→制片。

【答案】

(1)应切取2~3mm根尖,生长点正在此处

(2)龙胆紫溶液的浓度应该为1%,不配制成溶液无法染色,浓度过低使染色体着色过浅,不利于观察(3)应该先解离后染色,否则只有表层细胞被染色(4)解离后需用水漂洗10分钟,因为龙胆紫溶液呈碱性,会与盐酸反应,使细胞不能被染色

【点评】这类问题要对课本上的实验熟练的掌握,这就需要在平时学习的过程中一定要做这部分的实验,只有这样,对每一个实验步骤才会理解的深刻,少出或不出错误。

4.请回答下列与植物细胞有丝分裂实验相关的问题:

(1)用洋葱根尖作材料观察植物细胞有丝分裂的实验中,要将细胞分散开可以通过进______

__________等操作来实现;在该实验中,若只跟踪分生区的一个特定细胞,则无法同时观察到有丝分裂的各个时期,其原因是__________________________________。

当由低倍镜换成高倍镜观察染色体时,若要提高视野的亮度,应调节_____________和____________。

(2)将常温下培养洋葱的装置移到冰箱的低温室(4℃)内再培养一段时间,取根尖制成装片,用显微镜观察细胞中染色体数目的变化,该实验的目的是验证_______________________

__________________________________。

(3)以下是几位同学进行细胞有丝分裂实验的操作情况,请分析:

甲同学从解离液中取出材料,立即染色,实验效果很差;乙同学将已染色的材料立即盖上盖玻片观察,看不清细胞;丙同学将制好的装片直接用高倍镜观察,花了很长时间,也没有找到细胞。

①甲实验效果差的原因是_______________________________________________________;

②乙看不清细胞的原因是________________________________________________________;

③丙操作上的错误是____________________________________________________________

______________________________________________________________________________。

(4)若已知洋葱根尖分生区细胞周期为12小时,显微镜下计数处于各时期的细胞数目如下:

间期880个,前期67个,中期18个,后期和末期35个。

则间期所占时间为____________(单位:

小时,精确到小数点后一位)。

(5)有些因素会影响细胞周期各时期的长短,实验过程中也会产生一些误差。

因而对整个实验结果可能产生影响的有________________________。

①取材时间②根尖培养温度③解离时间长短④载玻片厚度⑤计数的细胞是否属于分生区细胞⑥细胞周期各时期区分是否准确

【解析】

(1)要将细胞分散开,可以采用解离、捣碎、压片等方法。

在一个视野中不能找到处于有丝分裂各个时期的细胞,此时可以移动装片进行寻找,因为细胞在解离时已经被盐酸杀死,不能再继续进行分裂。

由低倍镜换到高倍镜后增加视野的亮度需要调节光圈和反光镜。

(2)用低温处理洋葱根尖细胞,能够抑制纺锤体的形成,以致影响染色体被拉向两极,细胞也不能分裂成两个子细胞,从而导致染色体数目加倍,因此用低温处理的目的就是验证其能诱导染色体数目的变化。

(3)题中所述3位同学的实验操作是很多同学经常出现的问题,正确的做法是:

染色前一定要漂冼;染色后在载玻片上加一滴清水后再制片;观察时应先在低倍镜下找到分生区的细胞后再换用高倍镜观察。

(4)间期所占时间为880÷(880+67+18+35)×12≈10.6(小时)。

(5)实验中的许多因素都会影响实验结果,如取材时间、根尖培养温度、解离时间长短等,但载玻片厚度不会影响实验结果,只是对观察实验现象产生一点影响。

【答案】

(1)解离、捣碎、压片(写出任意一项即可) 解离后细胞已经死亡 光圈 反光镜

(2)低温能诱导植物染色体数目变化(3)①没有漂洗②没有滴加清水③应先在低倍镜下观察,找到目标并将其移至视野中央后再用高倍镜观察(4)10.6小时(5)①②③⑤⑥

【点评】有丝分裂的实验是一个使用显微镜观察的实验,所以这个实验之前必须要求对显微镜的操作熟练掌握,特别是临时装片的制作。

四、赏析高考(模拟)试题,把握复习方向

1.(2012·大纲版)某同学为了探究pH对人唾液淀粉酶活性的影响,设计如下实验步骤:

①在A、B、C、D、E5支试管中分别加入pH5.0、6.0、7.0、8.0、9.0的适宜浓度缓冲液5mL,再分别加入质量分数为1%的淀粉液1mL。

②各试管中分别加入适当浓度的唾液稀释液1mL,摇匀。

③将5支试管放入70℃恒温水浴中,保温时间相同且合适。

④取出各试管,分别加入斐林试剂2mL,摇匀。

⑤观察各试管溶液的颜色,通过颜色深浅判断唾液淀粉酶作用的最适pH。

上述实验步骤中有2处错误,请更正并说明更正的理由(不考虑试剂的浓度和加入量、pH梯度以及实验的重复次数),以便实验能得到正确的预期结果。

(1)

。

(2)

。

【解析】

(1)③唾液淀粉酶的最适温度是37℃,本实验探究的是pH对酶活性的影响,如果在70℃的条件下,人唾液淀粉酶可能会失活(或活性很低),使得反应无法进行。

(2)用斐林试剂检测还原糖,应该在水浴条件下进行检测。

【答案】

(1)③更正:

将5支试管放入37℃恒温水浴中,保温时间相同且合适。

理由:

人唾液淀粉酶的最适温度为37℃,在70℃时,由于高温使酶失去活性,干扰了pH对人唾液淀粉酶活性的影响。

用酒精灯加热煮沸2min左右。

理由:

斐林试剂应该在沸水浴中参与反应。

(2)④更正:

取出各个试管,分别加入斐林试剂2mL,摇匀,将这些试管放入盛有开水的大烧杯中,用酒精灯加热2min左右。

理由:

在高温条件下斐林试剂与还原糖反应显色。

2.(2012·新课标)某草原上生活着鹿、兔、狼和狐等生物,雄鹿有角,雌鹿无角,通常情况下这种鹿的雌雄个体分群活动(生殖季节除外),有人提出“鹿角效应”假说解释这种同性聚群现象,即一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者,降低被捕食的风险。

回答下列问题:

(1)该草原上的雌鹿群和雄鹿群属于(填“不同”或“同一”)种群。

(2)草、鹿、兔、狼、狐和土壤中的微生物共同形成一个(填“种群”、“群落”或“生态系统”)。

(3)为探究“鹿角效应”假说是否成立,某同学用狗(能将抛入流水池中的漂浮物叼回来)、项圈和棍棒做了如下3组实验:

甲组同时向流水池中抛出2个相同的项圈,乙组同时抛出2个相同的棍棒,丙组则同时抛出1个项圈和1个棍棒。

记录每次抛出后狗叼回第一个漂浮物的时间。

若丙组平均时间(填“大于”、“等于”或“小于”)其他两组,则实验结果支持该假说。

测试时间要求甲、乙、丙三组抛出项圈或棍棒的距离(填“相同”或“不同”)。

本实验中项圈或棍棒相当于草原上的。

【解析】该题基于生态学部分的基础知识,考查学生对种群、群落基本概念的理解,又引入了模拟实验,对实验分析能力和知识的理解层次有更深的要求,有一定的难度。

以“鹿角效应”为探究点,考查学生的分析探究能力。

(1)生活在一定区域的同种生物的全部个体叫做种群,因此一片草原上的雌雄鹿算是同一种群。

(2)草、鹿、兔、狼、狐和土壤中的微生物,是同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,构成群落。

(3)假说内容为:

“一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者,降低被捕食的风险”;反之,一群有两种形态的食草动物更容易被捕食。

对应到模拟实验为:

甲组:

2个相同的项圈(猎物相同)---符合假说,猎物不容易被捕食,狗更难叼回;乙组:

2个相同的棍棒(猎物相同)----符合假说,猎物不容易被捕食,狗更难叼回;丙组:

1个项圈和1个棍棒(猎物不相同)---不符合假说,猎物容易被捕食,狗很快叼回故从因变量时间来看,丙组平均时间<甲组=乙组实验,要遵循单一变量原则,无关变量要控制(相同),故甲、乙、丙三组抛出项圈或棍棒的距离应当“相同”。

项圈或棍棒相当于草原上的雌鹿或雄鹿,填食草动物也可以。

【答案】

(1)同一

(2)群落(3)小于相同雌鹿或雄鹿

3.(2011·安徽)保水剂是一类高分子聚合物,可提高土壤持水能力及水肥利用率。

某生物兴趣小组探究“保水剂和氮肥对小麦光合作用的影响”,进行了以下实验:

材料用具:

相同土壤基质栽培的小麦幼苗若干,保水剂,氮肥等。

方法步骤:

①选取长势一致的小麦幼苗若干,平均分为A、B、C三组,分别施用适量的保水剂(60kg·hm-2)、氮肥(255kg·hm-2)、保水剂(60kg·hm-2)、氮肥(255kg·hm-2),置于相同的轻度干旱条件下培养,其它培养条件相同且适宜。

②在小麦灌浆期选择晴朗无风的上午,于10:

00-11:

00从每组选取相同数量的叶片,进行CO2吸收量及叶绿素含量的测定。

结果(均值)如下表:

组号CO2吸收量/μmol·m-2·s-1叶绿素含量/mg·g-1

A10.663.07

B13.043.02

C15.913.05

实验结论:

适量的保水剂与氮肥配施有利于提高小麦光合作用强度。

(1)请指出上述方法步骤的缺陷并改正:

步骤①;

步骤②。

(2)如不考虑方法步骤中的缺陷,从影响光合作用的内在因素分析,保水剂与氮肥配施提高了CO2吸收量的原因可能是。

(3)实验测得的CO2吸收量(大于、等于、小于)光合作