西师版6年级数学上 第5单元图形放大与缩小表格式教案.docx

《西师版6年级数学上 第5单元图形放大与缩小表格式教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西师版6年级数学上 第5单元图形放大与缩小表格式教案.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

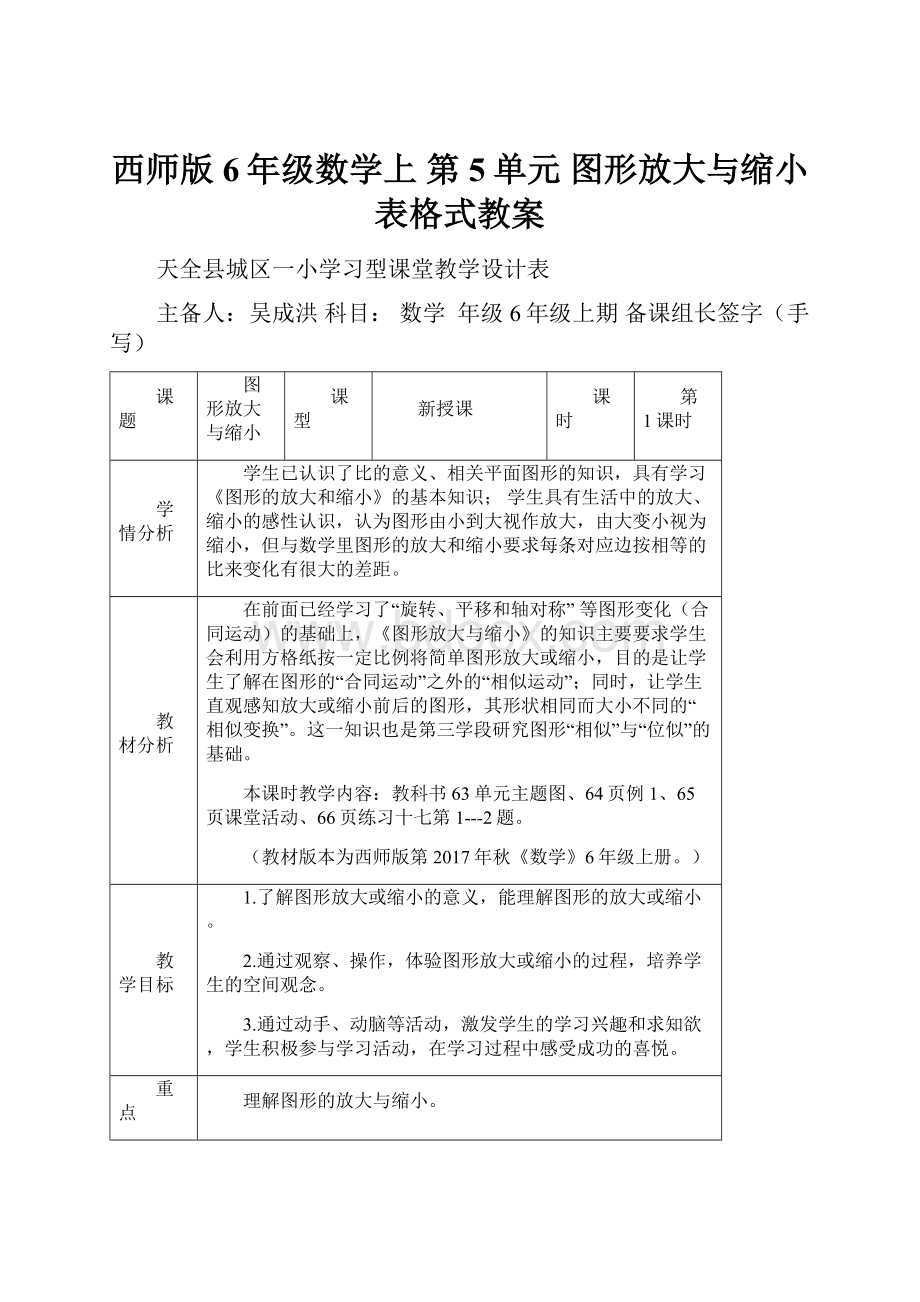

西师版6年级数学上第5单元图形放大与缩小表格式教案

天全县城区一小学习型课堂教学设计表

主备人:

吴成洪科目:

数学年级6年级上期备课组长签字(手写)

课题

图形放大与缩小

课型

新授课

课时

第1课时

学情分析

学生已认识了比的意义、相关平面图形的知识,具有学习《图形的放大和缩小》的基本知识; 学生具有生活中的放大、缩小的感性认识,认为图形由小到大视作放大,由大变小视为缩小,但与数学里图形的放大和缩小要求每条对应边按相等的比来变化有很大的差距。

教材分析

在前面已经学习了“旋转、平移和轴对称”等图形变化(合同运动)的基础上,《图形放大与缩小》的知识主要要求学生会利用方格纸按一定比例将简单图形放大或缩小,目的是让学生了解在图形的“合同运动”之外的“相似运动”;同时,让学生直观感知放大或缩小前后的图形,其形状相同而大小不同的“相似变换”。

这一知识也是第三学段研究图形“相似”与“位似”的基础。

本课时教学内容:

教科书63单元主题图、64页例1、65页课堂活动、66页练习十七第1---2题。

(教材版本为西师版第2017年秋《数学》6年级上册。

)

教学目标

1.了解图形放大或缩小的意义,能理解图形的放大或缩小。

2.通过观察、操作,体验图形放大或缩小的过程,培养学生的空间观念。

3.通过动手、动脑等活动,激发学生的学习兴趣和求知欲,学生积极参与学习活动,在学习过程中感受成功的喜悦。

重点

理解图形的放大与缩小。

难点

理解图形的放大与缩小中的变与不变

教学过程

教学过程

教师活动

学生

活动

设计意图

引入课题

1.课件展示:

学校教学楼图片或者学生照片(图片即可)。

定格2~3组图片,将几组图片放大和缩小。

2.提示学生观察:

你发现了什么?

(图片放大了和缩小了)

3.让学生举例:

你能举出在我们的生产和生活中遇到图像放大和缩小的问题吗?

4.教师小结,揭示课题。

教师:

在我们的生产和生活中,普遍存在着图形的放大或缩小的情况:

如修建房屋和桥梁、修建公路和铁路等都需要先把物体绘在图纸上;同学们写生,也要按一定的比例把事物进行缩小;科学家在观察很小的微生物时也要用放大镜,然后按一定的比例把他们放大再记录下来。

为了我们今后更好地应用这样的知识,今天我们就一起来探索“图形的放大和缩小”。

(板书课题)

1.观察并得出结论。

2.举例:

在生产和生活中遇到图像放大和缩小情形。

利用学生已有的生活经验和知识经验,引起学生学习兴趣。

教授

新课

1.教学例1。

(1)课件出示例1第一组图片。

出示话题:

两张图片有什么相同或不同?

抽学生回答问题(生:

这是两张大小和画面都完全相同的图片。

)(板书:

形状相同,大小相同)

教师:

用课件演示进行验证。

(2)课件出示例1第二组图片。

指导学生观察比较:

按顺序观察这两张图片。

教师:

你又发现了什么?

四人小组议一议。

学生:

从左往右观察,图片形状相同但图片变大了;从右往左观察,图片形状相同但图片变小了。

教师:

用课件演示进行验证。

(3)教师小结。

教师:

观察到第一组图片是两张大小和画面都完全相同的图片;第二组是两张都是同一只大象的图片,但两张图片的大小不同,一张是另一张缩小(放大)的图片。

教师板书:

形状相同,大小不同

2.动手操作。

(1)摆正方形:

要求每个同学摆出两个大小不同的正方形,摆好后仔细观察,同桌互议,两个图形有什么特点。

学生:

摆出的两个正方形形状相同,大小不同。

3.联系生活,解决问题。

(1)课件出示:

房屋图和六边形图。

(2)教师:

观察这两组图形的形状怎样?

从左到右图形是怎样变化的?

反之,从右到左又是怎样变化的?

(3)总结提炼,揭示概念。

教师:

图形放大或缩小时,形状相同、大小不同。

(板书)

三、课堂活动

65页课堂活动

四、新知运用

66页练习十七第1、2题。

1、同桌互议并作出回答:

两张图片有什么相同或不同?

2、观察比较病得出结论。

观察第二组图片,比较形状与大小,发现谁变与谁不变。

3、动手操作:

摆正方形

4、运用知识解决问题。

通过合作学习,获取新知

图片完全重叠,感受形状与大小都相同

通过验证,进一步巩固学生认知

实际操作,进一步获得知识的巩固

在运用知识过程中,感受知识的实际价值

小结

.教学小结。

教师:

学到什么知识或收获?

板书设计

图形的放大或缩小

形状相同,大小相同——完全相同的图形

形状相同,大小不同——放大或缩小图形

课后反思

在教学活动中运用多媒体手段,让需做对比的两张图片进行重叠,非常直观地让学生感受到图形的变与不变,同时,学生通过动手操作,进一步具体地感受到图形的变换,有效地突破的教学重难点,对提高课堂教学效率起到了非常好的促进作用。

天全县城区一小学习型课堂教学设计表

主备人:

吴成洪科目:

数学年级6年级上期备课组长签字(手写)

课题

图形放大与缩小

课型

新授课

课时

第2课时

学情分析

学生在第一课时学习之后,对《图形的放大和缩小》的基本知识有了较好认识; 学生具有生活中的放大、缩小的感性认识,认识到图形由小到大视作放大,由大变小视为缩小,但与数学里图形的放大和缩小要求每条对应边按相等的比来变化有很大的差距。

教材分析

在前面学习了《图形的放大和缩小》的基本知识, 同时,学生具有生活中的放大、缩小的感性认识的基础上,应用《图形放大与缩小》的知识主要利用方格纸按一定比例将简单图形放大或缩小,目的是让学生进一步了解在图形的“合同运动”之外的“相似运动”,为第三学段研究图形“相似”与“位似”奠定基础。

本课时教学内容:

教科书第65页例2,第67页练习十七第3---8题。

教材版本为西师版第2017年秋《数学》6年级上册。

教学目标

1.理解图形放大或缩小,能在方格纸上按一定的比例画出放大或缩小的图形。

2.经历图形放大或缩小的过程,培养学生的空间观念和动手操作能力。

3.通过看一看、想一想、比一比、量一量等活动,培养学生的学习兴趣。

重点

理解图形的放大与缩小。

难点

按一定的比例画出放大或缩小的图形。

教学过程

教学过程

教师活动

学生

活动

设计意图

引入课题

一、复习导入

1、谈话引起复习话题:

想一想说一说:

图形放大或缩小时,有哪些变化;有哪些没有变化?

2、导入:

师:

在操作活动中体验和感受图形放大与缩小的具体过程。

(揭示并板书课题:

图形放大与缩小

(二))

1、按照复习话题,想一想2、把思考的答案说一说,与同学进行交流。

在复习活动中,巩固基础,为新知识学习作铺垫

教授

新课

二、新知探究

1.教学例2。

(1)投影仪或小黑板出示例2的图1:

要求

(2)指导学生在数一数、想一想等活动后,动笔尝试画一画。

教师巡视。

(3)抽学生展示汇报。

集体评议。

教师:

说说你是怎样画的?

把长方形的长和宽都放大到原来的3倍,每边长度变为2×3=6格(板书:

放大几倍就把格子数乘几)

(4)要求学生独立完成例2的图2、图3,并相互评价。

(5)评讲反馈。

教师强调:

把长方形的长和宽都缩小为原来的1/2,就是把长方形的长和宽都缩小2倍。

(板书:

缩小到原来的几分之一,就把格子数除以几或乘几分之一。

)

2.指导小组讨论,明确画法。

教师:

按要求在方格纸里画图,我们应该按怎样的步骤画呢?

四人小组议一议。

(1)小组讨论在方格纸里画图的步骤。

(2)反馈讨论情况,明确画法。

①弄清楚是把图形放大或缩小。

②确定图形每条边应画多长。

③确定图形在方格纸中的位置。

3.规范操作,强化画法。

课件或小黑板演示:

按以上步骤示范画出相似图形。

教师:

同学们在方格纸上画相似图形时,首先要认真审题,然后再按要求将原图形各边放大或缩小规定的倍数。

3、巩固学习

课堂活动:

66页练习十七3题、4题。

四、新知运用

第67页练习十七第6---8题1.练习十八第2、3题。

1观察,理解题意

2、按要求在方格纸上画图。

3、说一说:

你是怎样画的?

4、独立完成例2的图2、图3,并相互评价。

5、讨论交流:

明确画图方法。

6、读一读、记一记

在数学活动中,经历知识的产生过程,具体感知如何对图形进行放大

在类比活动中,培养学生独立思考能力

培养学生归纳能力,养成对知识与方法进行归纳的学习习惯

在练习活动中,获得新知巩固

小结

.教学小结。

教师:

学到什么知识或收获?

师生共同归纳。

板书设计

图形的放大或缩小

(2)

图形放大的画法:

放大几倍就把格子数乘几

图形缩小的画法:

缩小到原来的几分之一,就把格子数除以几或乘几分之一

课后反思

在教学要让学生认识放大与缩小的特点是把原图像按照一定的比例进行放大与缩小。

在教学活动中让学生自己尝试画图并比较所画的图形是原图形的3倍,就是放大,并且知道要把一个图形按一定的比放大,只要把原图形的各边按一定的比放大,图形的大小变了,形状没变就可以。

同样的,得出图形变小了,但是形状没变。

抓住图形放大与缩小的特点实施教学,学生掌握知识就比较容易一些。

天全县城区一小学习型课堂教学设计表

主备人:

吴成洪科目:

数学年级6年级上期备课组长签字(手写)

课题

比例尺

课型

新授课

课时

第1课时

学情分析

1.学生已有的知识基础:

学生学习了比和比的基本性质,为比例尺的学习提供了基础。

在小学品德与社会中学生也接触了比例尺的知识,通过这些知识的学习学生对比例尺已不再陌生,并能较容易的掌握本课内容。

2.学生已有的生活经验:

学生在日常生活和学习中都接触过地图,对地图上的比例尺也已经有了一定的生活经验,对比例尺的学习提供了资料,带来了方便

教材分析

本课时学习比例尺的意义,首先要让学生在实际情境中识别实际距离和图上距离,这些是与比例尺有关的概念。

其次分别通过实例认识比例尺的两种呈现形式,并直观地感受比例尺的意义是图上距离和实际距离的比。

最后再用语言进一步表达比例尺的意义,用数量关系式表达比例尺计算方法“图上距离/实际距离=比例尺”

本课时教学内容为教科书第68页例1、例2,第69页课堂活动第1~3题,第71页练习十八第1---4题。

教材版本为西师版第2017年秋《数学》6年级上册。

教学目标

1.在操作、观察、思考、归纳等学习活动中理解比例尺的意义,正确计算比例尺,了解比例尺在实际生活中的各种用途。

2.能读懂不同形式的比例尺,会用比例尺知识解决实际问题。

3.体验数学与生活的联系,培养学生用数学眼光观察生活、解决问题的习惯。

重点

理解比例尺的意义;根据比例尺的意义形成数量关系。

难点

理解比例尺的意义;根据比例尺的意义形成数量关系。

教学过程

教学过程

教师活动

学生

活动

设计意图

引入课题

一、创设情境,揭示课题

(1)课件出示:

一组大小不同的中国地图平面图。

(2)教师谈话激趣:

中国领土面积960万平方千米,在所有国家中是面积第三大的。

观察中国地图的平面图,地图上的山高、河长与实际的高度和长度比较,小的太多太多了。

那么,各位同学,你认为地图上的山高、河长是按照一定的要求绘制呢?

还是任意画出的?

(3)学生:

按照一定的要求绘制。

(4)教师揭示课题:

绘制地图时,一般会按照一定的比例关系把实际物体缩小,这种比例关系就是我们今天要学习的内容。

(板书:

比例尺)

1、观察中国地图的平面图,并思考教师的导向性问题

初步感知地图是实物的缩小图形,有一定的变化关系。

在谈话中培养学生爱国情感。

教授

新课

二、动手操作,感知比例尺

1.学习例1。

想一想,画一画,感知比的大小不同,画出的图

形大小不同。

(1)1个方格边长表示3米时,长画4格,宽画2格。

(2)1个方格边长表示2米时,长画6格,宽画3格。

(3)同一个会议室,在画出图形时,比的大小不同,画出的图形大小不同。

2.感知“实际距离”和“图上距离”

教师:

同学们动手测量出我们教室地面长9米,宽6米。

教室长9米,宽6米的距离是实际物体的长度,我们称为实际距离。

(板书实际距离)

教师:

在设计教室时,绘制地面平面图形时,会真的画出9米长、6米宽吗?

学生:

不会(太长了)。

教师:

绘制图形时在纸上画出的长度,我们称为图上距离。

三、共同探究,学习新知

1.结合例2图例1,理解数字(数值)比例尺。

课件或小黑板出示例2

(1)主题图:

在这张三峡库区平面图的右下角,标示的比例尺是多少?

它表示什么意思?

(1)同桌互相说一说比例尺是多少?

它表示什么意思?

(2)交流学习:

1:

4600000中,谁表示图上距离,谁表示实际距离?

你认为这两个距离该用什么长度单位?

你认为这两个距离的倍数关系是怎样的?

(3)小练习:

说一说比例尺1∶100和100∶1分别表示什么意思?

这2个比例尺又有什么区别?

明确:

1∶100是缩小比例尺,100∶1是扩大比例尺,缩小比例尺前项是1,扩大比例尺后项是1。

(4)教师强调:

数字比例尺中,图距与实距的单位是相同的。

2、结合例2图例2,介绍线段比例尺及表示的意思。

教师:

象这样用线段表示的比例尺是线段比例尺,表示图上1cm,相当于实际的10m。

如果我们量出了图上小红家到学校的长度是11厘米,怎样算出实际距离呢?

怎么想的?

(用倍数关系直接用11乘10)

3.线段比例尺与数字比例尺的相互转化。

4.认识比例尺的意义。

图上距离与实际距离的比叫做比例尺。

根据比例尺的意义,计算方法表示为:

图上距离∶实际距离=比例尺或

=比例尺

5.指导学生看书并小结。

这节课你学到了哪些知识?

四、运用知识,解决问题

1.课堂活动:

第1~3题。

2.练习:

练习十八第1~4题。

2、思考、操作

3、实际测量、记录

4、观察与理解。

交流学习,获得认知

5、理解掌握线段比例尺

6、读一读、记一记

在实际操作活动中,具体感受同一实物在画出图形时,比的大小不同,画出的图形大小不同。

利用学生身边的实物与活动情景,直观地理解相关的数学概念

在多种学习活动中,认识实际距离、图上距离,并理解比例尺的意义。

认识比例尺的不同呈现方式

掌握比例尺的意义,能根据比例尺意义形成数量关系

小结

.教学小结。

教师:

学到什么知识或收获?

板书设计

板书设计

比例尺

数字比例尺

线段比例尺

比例尺的意义:

图上距离∶实际距离=比例尺或

=比例尺

课后反思

本课时知识容量比较大,在实际教学时感觉教学时间不够充分,一是对比例尺中的放大与缩小两种情况学生区别起来,学困生不能较好掌握;二是对线段比例尺与数字比例尺的转换正确掌握的学生。

天全县城区一小学习型课堂教学设计表

主备人:

吴成洪科目:

数学年级6年级上期备课组长签字(手写)

课题

比例尺

课型

新授课

课时

第2课时

学情分析

学生学习了比和比的基本性质,在第一课时学习了比例尺的知识,理解了比例尺的意义,知道了与比例尺有关的数量关系,这些知识的学习对运用比例尺知识解决实际问题奠定了基础。

教材分析

本课时运用比例尺意义与计算方法解决实际问题。

根据比例尺的意义,实际距离与图上距离在实质上成倍数关系,即实际距离是图上距离的n倍;同时,应用数量关系式进行变化,也能够求出相关的问题。

所以,在运用比例尺意义与计算方法解决实际问题时,可能出现不同的解题思路和方法,有的学生会从图上距离与实际距离的倍数关系进行思考,有的学生会运用数量关系列式和计算。

本课时教学内容为教科书第69-70页例3,第70页课堂活动第1题,练习十八第5、7、8题。

教材版本为西师版第2017年秋《数学》6年级上册。

教学目标

1.了解图形放大或缩小的意义,能理解图形的放大或缩小。

2.通过观察、操作,体验图形放大或缩小的过程,培养学生的空间观念。

3.通过动手、动脑等活动,激发学生的学习兴趣和求知欲,学生积极参与学习活动,在学习过程中感受成功的喜悦。

重点

应用比例尺进行图上距离和实际距离的换算。

难点

灵活运用比例尺知识解决实际问题

教学过程

教学过程

教师活动

学生

活动

设计意图

引入课题

一、复习旧知,引入新课

1.复习旧知。

(课件出示复习问题)

(1)单位换算

100M=()CM300000CM=()KM

(2)比例尺1:

6000000表示实际距离是图上距离的()倍。

在这幅图上1厘米的距离代表实际距离()千米。

转化成线段比例尺是()。

(3)某一种零件的长度是8毫米,画在图纸上的长度是4厘米,那么这张图纸的比例尺是()。

2.求比例尺的方法。

教师:

求比例尺的方法是什么?

学生:

(1)写出图上距离和实际距离的比;

(2)统一这个比的单位,去掉单位后化简成前项是1或后项是1的比。

3.谈话引入新课,揭示课题并板书。

教师:

同学们都会用图上距离和实际距离求比例尺了,但是,如果知道实际距离(图上距离)和比例尺,又该怎样求图上距离(实际距离)呢?

(板书课题:

用比例尺解决问题)。

1、思考问题、回答问题

通过知识迁移,既对知识基础进行巩固,又为新知学习做出铺垫

教授

新课

二、自主探索,解决问题

1.教学例3。

(1)课件出示例3:

儿童乐园平面图,让学生认真观察,搜集并反馈信息。

学生:

这幅儿童乐园平面图的比例尺是1∶2000。

表示图上距离1厘米相当于……

(2)提出问题

(1)并解答。

儿童乐园中的长方形碰碰车场的实际长40米,宽是20米,求它的图上长与宽各是多少厘米?

教师:

该怎么求?

可以先讨论解决的方法,再独立完成。

学生解法1:

用倍数关系来。

因为比例尺1∶2000表示实际距离是图上距离的2000倍。

板书:

40米=4000厘米,4000÷2000=2(厘米)

20米=2000厘米,2000÷2000=1(厘米)

学生解法2:

用比例尺的意义来解。

根据比例尺的

意义,图上距离=实际距离×比例尺。

(教师板书)

40米=4000厘米,4000×1/2000=2(厘米)

20米=2000厘米,2000×1/2000=1(厘米)

(3)提出问题

(2)并解决:

图中旱冰场的长2.5厘米,宽1.5厘米。

旱冰场实际占地的面积是多少?

①小组讨论,感知方法。

讨论:

能不能依据图上面积按照比例尺来进行实际面积的换算呢?

为什么?

明确:

比例尺是图上距离与实际距离的比,是长度单位的比,不是面积单位比,所以不能用图上面积和比例尺求实际面积。

②集体评议,明确方法。

方法1:

倍数关系的解法。

实际距离=图上距离*2000

方法2:

比例尺意义的解法。

实际距离=图上距离÷比例尺

③独立完成,教师巡视。

④反馈评价,明确关键。

教师:

用比例尺的知识解决问题,方法很多,关键是要注意单位,找准问题,明确所求。

(板书:

统一单位、看清问题)

三、运用新知,巩固提高

课堂活动第1题。

先让学生动手测量,按规定的比例尺画出教室的平面图,独立解答。

并让同学说一说,怎样用“·”在图上标出自己的座位才更准确?

这个难点可以通过全班交流,并给予必要的指导。

四、布置作业:

练习十八第5、7、8题。

2、观察并思考;理解题目意思。

3、回忆上一课时获得的两个距离的倍数关系知识、数量关系知识,运用其解决问题

4、讨论与交流。

5、完成作业

培养学生认真审题的习惯

运用倍数关系知识、数量关系知识解决比例尺问题,使学生感知解决问题策略的多样性

进一步了解比例尺的意义,正确区分长度与面积的不同点

运用新知,巩固提高

小结

.学生质疑,教师总结

教师:

通过这节课的学习,谈一谈你有哪些收获?

板书设计

用比例尺知识解决问题

(1)

图上距离=实际距离×比例尺实际距离=图上距离÷比例尺

关键:

统一单位,看清问题

倍数关系:

40米=4000厘米,4000÷2000=2(厘米)

20米=2000厘米,2000÷2000=1(厘米)

比例尺的意义:

比例尺1:

2000表示图上距离1厘米相当于实际距离20米。

40米=4000厘米,4000×1/2000=2(厘米)

20米=2000厘米,2000×1/2000=1(厘米)

课后反思

在教学中,求解相关问题时,学生会出现不同的求法。

在教学活动中,教师要尊重学生的解题策略,循着学生的思路展开教学。

只要得出求解问题的基本方法是正确的,教师就要对不同的方法加以肯定与评价。

但是,教师要向学生说明,可以有自己不一样的解法,但要注意竖写的规范与完整。

天全县城区一小学习型课堂教学设计表

主备人:

吴成洪科目:

数学年级6年级上期备课组长签字(手写)

课题

比例尺

课型

新授课

课时

第3课时

学情分析

学生学习了比例尺的意义,认识了数字比例尺和险段比例尺,知道了与比例尺有关的数量关系,并在前一课时进行的运用,这些知识的学习对运用比例尺知识解决实际问题奠定了基础。

教材分析

本课时是运用比例尺意义与计算方法解决实际问题的第二课时。

例题呈现的主要解决思路是把数值比例尺转换成线段比例尺。

对比例尺的意义作出具体解释是思考的关键,在教学活动中允许学生按自己的思路选择解法。

本课时教学内容为教科书第70页例4,第71页课堂活动第3题,练习十八第9、10、11题。

教材版本为西师版第2017年秋《数学》6年级上册。

教学目标

1.熟练应用比例尺的知识解决生活中的数学问题。

2.在学习活动中培养学生合作意识和解决问题的能力。

重点

应用比例尺进行图上距离和实际距离的换算。

难点

灵活运用比例尺知识解决实际问题

教学过程

教学过程

教师活动

学生

活动

设计意图

引入课题

一、复习旧知,引入新课

1.复习旧知。

(课件或小黑板出示)

(1)根据表现(表达)形式的不同,比例尺分为()比例尺和()比例尺。

(2)比例尺1:

10000表示把实际距离()到原来的1/10000,。

在这幅图上1厘米的距离代表实际距离()厘米。

(3)根据比例尺的意义,得到计算比例尺、实际距离和图上距离的表达式分别是:

图上距离÷实际距离=比例尺

图上距离=实际距离×比例尺

实际距离=图上距离÷比例尺

2.引入新课在上节课的基础上,继续学习用比例尺知识解决问题。

(板书课题:

用比例尺解决问题)。

1、想一想说一说做一做

通过复习活动,对本课时知识基础进行巩固,为新知学习作铺垫

教授

新课

1二、自主探索,解决问题

1.教学例4。

(1)课件或小黑板出示例4以及中国地图。

让学生认真阅读