备战中考专题复习课内诗歌分类鉴赏四.docx

《备战中考专题复习课内诗歌分类鉴赏四.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《备战中考专题复习课内诗歌分类鉴赏四.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

备战中考专题复习课内诗歌分类鉴赏四

2020年备战中考专题复习课内诗歌分类鉴赏(四)

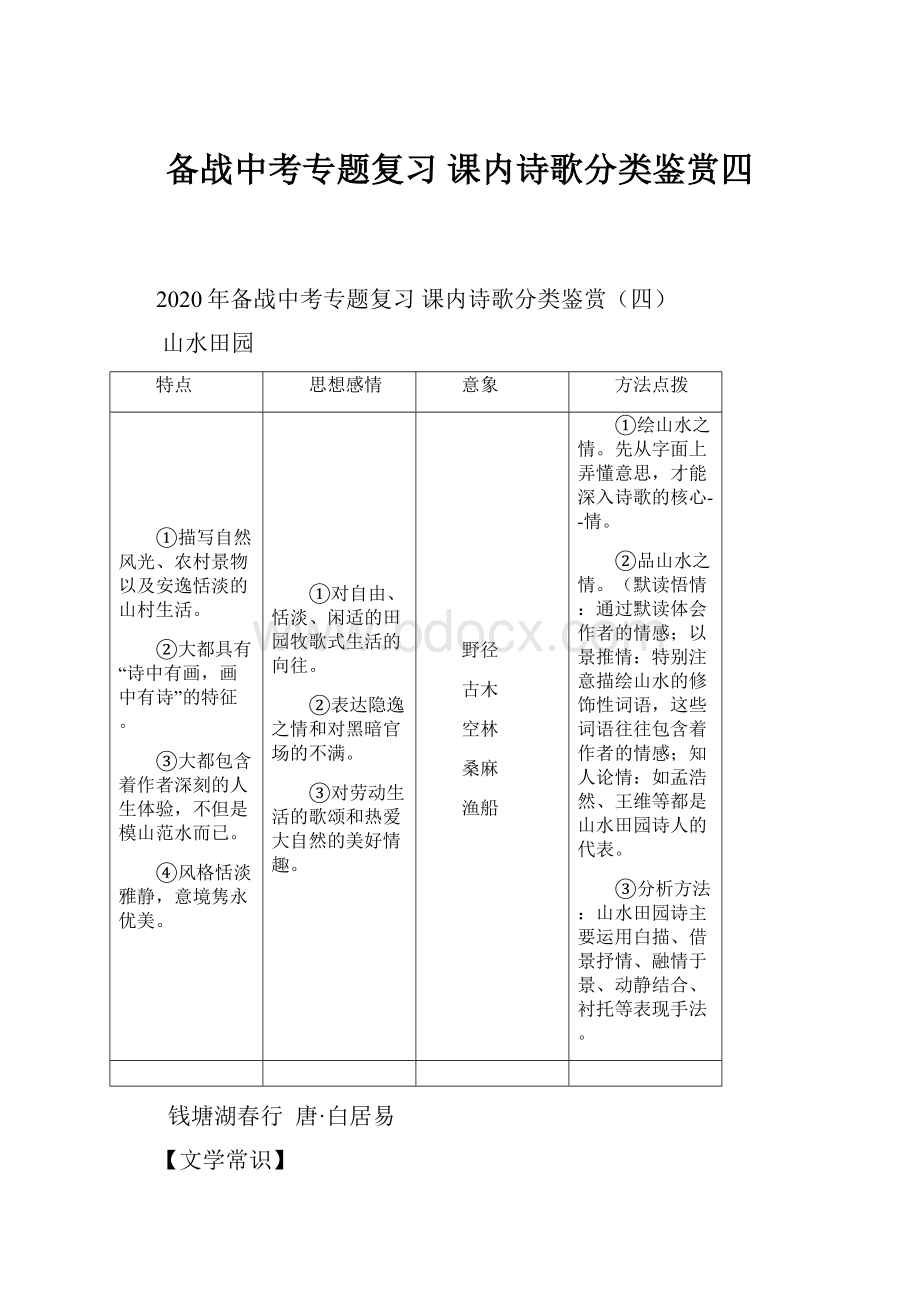

山水田园

特点

思想感情

意象

方法点拨

①描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的山村生活。

②大都具有“诗中有画,画中有诗”的特征。

③大都包含着作者深刻的人生体验,不但是模山范水而已。

④风格恬淡雅静,意境隽永优美。

①对自由、恬淡、闲适的田园牧歌式生活的向往。

②表达隐逸之情和对黑暗官场的不满。

③对劳动生活的歌颂和热爱大自然的美好情趣。

野径

古木

空林

桑麻

渔船

①绘山水之情。

先从字面上弄懂意思,才能深入诗歌的核心--情。

②品山水之情。

(默读悟情:

通过默读体会作者的情感;以景推情:

特别注意描绘山水的修饰性词语,这些词语往往包含着作者的情感;知人论情:

如孟浩然、王维等都是山水田园诗人的代表。

③分析方法:

山水田园诗主要运用白描、借景抒情、融情于景、动静结合、衬托等表现手法。

钱塘湖春行唐·白居易

【文学常识】

白居易(772年~846年),汉族,字乐天,晚年又号香山居士,我国唐代伟大的现实主义诗人。

是中国文学史上负有盛名且影响深远的唐代诗人和文学家,他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“

诗魔”和“诗王”之称。

孤山寺北/贾亭/西,

水面/初平/云脚/低。

内容理解:

第一句点明地点,第二句写远景,写诗人行经孤山寺和贾公亭时看到的山光水色,勾勒出西湖早春的轮廓。

几处/早莺/争/暖树,

谁家/新燕/啄/春泥。

炼字:

“争”和“啄”两个动词,描绘出一幅早莺争向暖树,新燕啄泥衔草的动态场景,生动地展示了初春的勃勃生机。

“几处”勾画出莺歌的此呼彼应和诗人寻声而望的情态,彰显了诗人的喜爱之情。

乱花/渐欲/迷/人眼,

浅草/才能/没/马蹄。

炼字:

“渐”“才”从程度上修饰“乱花”“浅草”,表明它们刚刚萌发生机;“乱”“浅”写出了花的繁多、草的柔嫩,突出了春的妩媚动人。

画面描述:

描绘了一幅繁花渐迷人眼、嫩草才没马蹄的早春画面,突出了早春景物的特点。

最爱湖东/行/不足,

绿杨阴里/白/沙堤。

情感:

直抒胸臆,抒发了诗人的喜悦之情。

【主旨】这首诗处处紧扣环境和季节的特征,把早春西湖明媚的春光描绘得生机盎然。

诗人寓情于景,抒发了对西湖早春盛景的无比喜爱之情。

【译文】在孤山寺的北面和贾公亭的西面,春天湖水初涨,水面刚刚与湖岸齐平,白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片。

几处早出的黄莺争着飞去向阳的树木上栖息,不知是哪家新来的燕子,正忙着衔泥筑巢。

多彩缤纷的春花渐渐使人眼花缭乱,浅浅的春草刚刚能遮没马蹄。

我最喜爱湖东的美景,总是游赏不够,杨柳成排,绿荫中穿过一条白沙堤。

1.“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”中的两个动词很有表现力,请说说这两个动词好在何处。

(2分)

1.(2分)“争”“啄”两个动词惟妙惟肖地描摹出早莺争向暖树、新燕啄泥衔草的动态场景。

一个“争”字,让人感受到春光的难得与宝贵;一个“啄”字,描写出燕子忙碌而兴奋的情景,使春色显得生机盎然。

2.诗中“几处”“谁家”用得极有分寸,换作“处处”“家家”就没有这种效果。

联系全诗,说说为什么。

(2分)

2.(2分)“几处”“谁家”照应“早莺”“新燕”,准确地反映了初春时景物的特点,也表达了作者的欣喜之情。

如果换作“处处”“家家”就没有这种表达效果。

3.请从炼字角度赏析“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”两句的妙处。

(2分)

3.(2分)“乱”写出了春天百花齐放、争奇斗艳的景象;“浅”写出了初春小草刚抽出嫩芽的形态,突出了春草生机盎然的特点。

这两个字紧扣初春景物的特点,表现了初春风光的妩媚动人。

4.(统编课后习题)同是春天,初春、仲春、暮春的景物各有不同。

《钱塘湖春行》写的是初春景色,诗中哪些词语透露出这一点?

(2分)

4.(2分)本诗围绕初春来写,描绘了西湖明媚的春光。

很多词语都能看出初春景象来,如“早莺”“新燕”自不必说,“几处”说明早莺尚少;“争暖树”,说明是乍暖还寒时候,早莺争夺向阳的树木;“谁家新燕”,说明燕子始回,尚未筑巢。

“乱花渐欲迷人眼”说明花儿还未盛放,但盛放可期;“浅草才能没马蹄”说明芳草才生,尚未长高。

练习1:

⒈对这首诗赏析不恰当的一项是()

A.这首七言律诗是白居易任杭州刺史时所作,钱塘湖是西湖的别名。

B.诗歌以诗人行踪为线索,采用移步换景的手法,生动描绘了西湖的明媚风光。

C.“水面初平”“早莺”“新燕”“乱花”“浅草”“白沙堤”这些词语,都突出了西湖早春的特点。

D.尾联直抒胸臆,抒发了诗人陶醉于美好湖光山色的喜悦心情。

⒉“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”这两句诗中的“____”字和“____”字生动有趣地写出了早春给自然界带来的生机和活力。

3.巧借“替换品读法”可以帮我们更好理解原诗用词的精妙。

如果将颔联中的“几处”换成“处处”、“谁家”换成“家家”好不好?

为什么?

(2分)

________________________________________________________________________________________________________________________________

4.诗歌写了西湖诸多美景,却以“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”一联结尾,这是运用了哪一种表达方式?

有何作用?

(2分)

_________________________________________________________________

5.下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是()(3分)

A首联交代了踏春的去处简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓

B.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密绿色醉人的景象

C.尾联直抒胸臆表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情

D.全诗以“孤山寺”起以“白沙堤”终由点到面又由面回到点中间的转换不见痕迹结构精妙.

6.下面赏析说法有误的一项是()

A.诗的一二句交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.三四两句从莺歌燕舞的动态中,展示了春天的活力,把大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动地描绘了出来。

C.五六句诗人用“乱”字勾画出了春天百花竞放,万紫千红的美丽画卷;用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深深,绿色醉人的景象。

D.在西湖,有关湖光山色的题咏很多,但这首诗紧紧扣住环境和季节的特征,把刚刚披上春天外衣的西湖,描绘得生意盎然。

7.对这首诗的理解错误的一项是()

参考答案:

1.C2.争、啄3.不好,因为“几处”“谁家”正说明是早春时节,莺燕不多,如果换成“处处”“家家”则无这种意境,也与诗题不符。

4.记叙,点明中心,说明诗人对于早春钱塘湖的美景的喜爱。

5.B6.C7.B

练习2:

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

3.阅读上面的诗歌,完成问题。

(5分)

(1)对本诗理解不恰当的一项是( )(3分)

A.本诗精选了如水面初平、早莺暖树、新燕春泥、乱花浅草等富有早春特征的景物。

B.“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”与本诗的意境一致。

C.本诗流露出诗人喜爱之中隐含的惋惜之情。

D.尾联中“行不足”说明诗人看不够美景,陶醉在美好的湖光山色之中。

(2)任选一联品析其如何描绘早春的季节特征。

(2分)

参考答案:

(1)C [解析]C项中“隐含的惋惜之情”理解错误,因为《钱塘湖春行》通过对西湖早春明媚风光的描绘,抒发了作者早春游湖的喜悦和对钱塘湖风景的喜爱,更表达了作者对于自然之美的热爱之情,毫无“惋惜之情”。

(2)示例一:

首联紧扣题目总写湖水的早春特征:

春水初涨,水面与堤岸齐平,空中舒卷的白云和湖面荡漾的波澜连成一片。

示例二:

颔联通过写仰视所见禽鸟来描绘早春的季节特征:

莺在歌,燕在舞,显示出春天的勃勃生机。

黄莺和燕子都是春天的使者,黄莺用它婉转流利的歌喉向人间传播春回大地的喜讯;燕子穿花贴水,衔泥筑巢,又启迪人们开始春日的劳作。

示例三:

颈联通过写俯察所见花草来描绘早春的季节特征:

因为是早春,还未到百花盛开季节,所以能见到的尚不是姹紫嫣红开遍,而是东一团、西一簇,用一个“乱”字来形容。

而春草也还没有长得丰茂,仅只有没过马蹄那么长,所以用一个“浅”字来形容。

[解析]从描写景物的角度去赏析诗歌鉴赏中景物描写的特点。

本题可从空间顺序、色彩描绘、人物感觉等角度进行品析。

饮酒(其五)东晋·陶渊明

【文学常识】

陶渊明(约365年—427年),名潜,字元亮,号五柳先生,私谥“靖节”,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。

东晋浔阳柴桑人(今江西九江)。

曾做过几年小官,后辞官回家,从此隐居,田园生活是陶渊明诗的主要题材,相关作品有《饮酒》、《归园田居》、《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来兮辞》等。

结庐/在/人境,

而无/车马/喧。

情感:

写诗人虽身处闹市,却不受尘俗的烦扰,表达了诗人陶醉于自然、恬淡愉悦的心情。

问君/何能/尔?

心远/地/自偏。

修辞:

运用设问的修辞手法,一问一答,回答了“无车马喧”的原因。

“心远”反映了诗人超尘脱俗、毫无名利之念的精神世界。

采菊/东篱/下,

悠然/见/南山。

表现手法:

以对客观景物“菊”“南山”的描写衬托出诗人的闲适心情。

炼字:

“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡。

“见”写诗人采菊时无意间偶见南山,南山静穆超然的风景正好与其悠然自得的心境相融合,表现了一种天真自然的意趣。

山气/日夕/佳,

飞鸟/相与/还。

结构:

“山气日夕佳”承上启下,点明南山的暮景,引出下句。

修辞:

运用比喻的修辞手法,以飞鸟自喻,借飞鸟结伴飞返山林,万物自由自在、适性而动的景象,表达出诗人弃官归隐后的自在心境。

此中/有/真意,

欲辨/已/忘言。

内容理解:

“真意”指自然之趣和人生真谛。

以哲理句作结,以言已尽而意无穷的想象余地,令人回味无穷。

【主旨】这首诗以情为主,融情入景,写出了人与自然相契合的场景,表达出诗人渴望归隐田园,悠然自得的心境。

【译文】把房建造在喧嚣扰攘的尘世,却感觉不到车马往来的喧嚣。

问我为什么能够这样?

只要内心超凡脱俗,自然就会觉得所处的地方僻静了。

在东篱之下采摘菊花,闲适淡泊中远处的南山映入眼帘。

山间的云气与傍晚的夕阳都十分美好,还有飞鸟结伴归来。

这情景中蕴含着人生的真正意义,想要分辨清楚,却不知怎样表达。

1.请分别品析“悠然见南山”一句中“悠然”“见”的表达效果。

(2分)

1.(2分)“悠然”形象地写出诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡。

“见”写诗人采菊时偶见南山,南山静穆超然的风景正好与诗人悠然自得的心情相融合,表现了一种天真自然的意趣。

2.陶渊明被称为“古今隐逸诗人之宗”。

请你结合对《饮酒》(其五)和《桃花源记》的理解,简析陶渊明的隐逸思想。

(2分)

2.(2分)陶渊明《饮酒》(其五)的“隐逸思想”主要体现在个人对于田园生活的喜爱;在写《桃花源记》时,已不局限于个人,而是想到整个社会的出路和广大人民的幸福,是对前者的继承与升华。

3.这首诗在艺术上情、景、理三者浑然交融,试分析这三者分别是什么。

(3分)

3.(3分)情:

恬淡安宁、与世无争。

景:

菊、南山、落日、飞鸟。

理:

要感受自然乐趣,心灵必须超脱世俗。

4.(统编课后习题)关于陶渊明《饮酒》(其五),苏东坡这样评述:

“因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。

近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。

”你怎么理解苏东坡的这段话?

说说你的想法。

(3分)

4.(3分)示例:

苏轼认为,陶渊明在东篱采菊,无意间一抬头,南山映入眼帘,一个“见”字写出了一种无意得之、悠然忘我的心境,与全诗营造的闲远散淡的氛围是吻合的;而“望”相比于“见”,更有目的性,更像是有意为之,破坏了诗歌自然而然、浑然天成的意境,因此说“作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣”。

练习1:

1.下列对诗句理解有误的一项是【】

A.“问君何能尔?

心远地自偏”,是诗人的自问自答,用朴实的语言道出“心远”的生活真谛。

诗人因为远离官场和俗世,心志高远,所以觉得居所也是偏僻安静的。

B.“悠然见南山”中的“见”字,写出了诗人采菊时,未留心、不经意间与南山美景相遇的随意与自然,侧面表现出诗人苦闷、寂寞的心境。

C.“山气日夕佳,飞鸟相与还”两句,描写了傍晚时分,山上的气象愈发美好,在这从容而浑然的暮色里,飞鸟一群群地结伴而还,作者从中悟出了返璞归真的人生真谛。

D.结尾两句抒发感情,是对全篇的总结。

“真”即人的自然本性,“忘言”是指本想说明白,却又不可言传。

2.分析这首诗所表达的思想感情。

参考答案:

1.B【答案】B(表现出诗人闲适、淡泊、恬静、悠然、愉悦的心境)

2.表达了诗人归隐田园的恬淡闲适安逸的心情,以及诗人对于田园山水的热爱之情

练习2:

饮酒(其五)

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?

心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中

有真意,欲辨已忘言。

17.[2018·三明质检]阅读上面这首古诗,完成问题。

(5分)

(1)下面对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“而无车马喧”暗指没有世俗功利的交往,没有繁琐的官场应酬。

B.“心远地自偏”意思是只要居所偏僻安静,心就会远离喧闹的尘世。

C.“山气日夕佳,飞鸟相与还”描绘了暮色中飞鸟结伴而还的情景。

D.“此中有真意,欲辨已忘言”表明诗人从大自然领悟到无法言说的人生真谛。

(2)“采菊东篱下,悠然见南山”抒写了诗人怎样的心境?

(2分)

参考答案:

.

(1)B [解析]前四句强调“自己在人声喧闹的地方盖了房子,却听不到喧闹的车马声”,暗含了个人生活情趣的重要性,表现了作者对自由自在、超凡脱俗境界的追求。

(2)抒写了诗人归隐田园后悠闲自得、闲适恬淡、与世无争的心境。

[解析]本题考查古诗词内容的理解能力。

“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡。

“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了作者心灵的自由和惬意。

游山西村南宋·陆游

【文学常识】

陆游,字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。

莫笑/农家/腊酒浑,

丰年/留客/足鸡豚。

炼字:

“足”字表达了憨厚乡民待客时尽其所有的盛情,“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

画面描述:

描写了农家热情好客,以酒肉与友人共庆的欢乐场面,渲染出丰年农村一片宁静、欢悦的气氛。

山重/水复/疑无路,

柳暗/花明/又一村。

炼字:

“重”“复”二字突出了山与水的曲折幽深;“暗”字突出了绿柳的繁茂荫浓;“明”字则突出了鲜花的娇艳明丽。

“又一村”写出诗人的欣喜。

这两句既写出山环水绕、花团锦簇的美景,又表现了逆境中往往蕴含着无限希望的哲理。

箫鼓/追随/春社近,

衣冠/简朴/古风存。

情感:

“春社”是农家祭社祈年的古老节日。

描写热闹的乡俗民事,既表现了诗人对古老淳朴的乡土民俗的赞美,也表达了对吾土吾民的爱。

从今/若许/闲乘月,

拄杖/无时/夜叩门。

情感:

写出了诗人归途中的愉悦之情和对重游的期望,表达了诗人对淳朴、闲适的田园生活的向往之情。

【主旨】诗的前三联写了乡民的热情好客、农村美丽的自然风光、民风的淳朴和临近节日时热闹的气氛,后一联写了诗人对农家生活的依恋和对重游的期待。

整首诗赞扬了乡民的淳朴、好客,表达了诗人对田园生活的热爱与向往。

【译文】不要笑话农家腊月里酿的酒浑浊,在丰收的年景里用来待客的菜肴丰足。

山峦重叠水流曲折,正担心无路可走,柳绿花艳处,眼前忽然又出现了一个山村。

将近社日,村里忙着迎神赛会,一路上迎神的箫鼓声随处可闻,村民们穿戴简单朴实,古代的风气仍然保存着。

今后如果还能趁着月明来闲游,我一定随时拄着拐杖随时来敲你家的门。

1.如果将第二句诗中的“足”改为“有”字好不好?

为什么?

(2分)

1.(2分)不好,因为“足”字能写出农家款待客人尽其所有的盛情,表现出农家的热情好客,而“有”字则没有这样的表达效果。

2.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是广为流传的佳句,你认为人们会在什么情况下引用它?

为什么?

(2分)

2.(2分)①面对困境时。

因为这两句诗中蕴含着深刻的哲理,即只要不放弃希望,经过努力,一定会有新的出路,进入新的天地。

②描绘或赞美山水美景时。

因为这两句诗描写了山环水绕、柳暗花明的美丽景色。

3.请从炼字角度赏析“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”两句中的“疑”或“又”字。

(2分)

3.(2分)示例一:

“疑”字一方面写出了景色的曲折多变,路难寻难辨,另一方面写出了诗人留恋郊野、陶醉山水、沉迷自失的神态。

示例二:

“又”字渲染出诗人沉醉其中时突然发现眼前这个绿柳成荫、山花娇艳的秀美村庄时的惊喜心情。

4.这首诗的最后两句意蕴丰富,余味无穷,抒发了诗人怎样的思想感情?

(2分)

4.(2分)抒发了诗人对淳朴、闲适的田园生活(农村生活)的喜爱(向往)之情。

练习1:

1.对陆游的《游山西村》赏析不正确的一项是()

A.首联渲染出丰收之年农村一片宁静、欢悦的气象。

这两句是说农家酒味虽薄,而待客情意却十分深厚。

“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。

B.颔联写山间水畔的景色,写景中寓含哲理,千百年来广泛被人引用。

人生困顿时,如果锲而不舍,继续前行,忽然间眼前出现一线亮光,再往前行,便豁然开朗,发现了一个前所未见的新天地。

这就是此联给人们的启发,也是宋诗特有的理趣。

C.颈联则由自然入人事,描摹了北宋初年的农村风俗画卷。

赞美着这个古老的乡土风俗,显示出他对吾土吾民之爱。

D.尾联,诗人已“游”了一整天,此时明月高悬,整个大地笼罩在一片淡淡的清光中,给春社过后的村庄也染上了一层静谧的色彩,此时,诗人乘着月色,拄着拐杖,轻叩柴扉,与老农亲切絮语。

2、下列说法有误的一项是( )

A诗歌朗读的节奏可以按音节兼顾意义来划分,例:

“衣冠/简朴/古风/存”。

B“丰年留客足鸡豚”一句写出了农民热情好客、淳朴厚道的性格。

C全诗生动地描绘了优美的农村风光,充满了浓郁的生活气息。

D全诗都是写实,按时间推移展开叙述,层次清晰。

3.下列说法有误的一项是( )

A.这是一首七言律诗,全诗紧扣一个“游 ”字,按时间的推移和空间的转换来叙述。

描绘农村春天(季节)的美丽景色,表现了诗人对农村风光的赞美和对农村生活热爱的感情。

B.诗歌首联写农家拿出酒、鸡和鱼招待客人,“足”字可见其热情好客。

c.颔联描写的是诗人置身山水环绕的路上,信步而行,道路难辨,疑若无路,忽又开朗的情景,现在生活中常用来比喻在困境中出现希望或转机,也道出了世间事物消长变化的哲理。

D.颈联中的“春社”和鲁迅笔下的“社戏”一样,都是一种庆祝活动,表达了农民丰收后的喜悦.

4.下面说法错误的一项是()(3分)

A.首联渲染出丰收之年农村一片宁静、欢悦的气象。

一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。

B.颔联描写的是诗人置身山阴道上,信步而行,疑若无路,忽又开朗的情景,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。

C.颈联:

“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

”既写出春社欢快,又表达民风的淳朴可爱。

D.尾联:

“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

”此时明月高悬,整个大地笼罩在一片淡淡的清光中,给春社过后的村庄也染上了一层静谧的色彩,别有一番情趣。

诗人多么想夜扣柴扉,与老农亲切絮语,却苦于没有时间。

表达了作者对淳朴、闲适的田园生活(农村生活)的喜爱(向往)之情。

参考答案:

1.C2.D 3.D4.D

练习2:

游山西村

陆 游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

34.[2018·云南改编]阅读上面诗歌,完成问题。

(5分)

(1)下面对这首诗歌理解分析不正确的一项是( )(3分)

A.全诗无一“游”字,而处处显“游”,游兴十足,游意不尽。

B.首句“莫笑”二字,就道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

C.颔联既写出山西村曲折多变的景色,又道出世间事物消长变化的哲理。

D.颈联从村民的服饰和习俗的描写中,表现了村民勤劳勇敢的品质。

(2)本诗颔联和颈联是从哪两个方面描写山西村的?

(2分)

参考答案:

(1)D [解析]D项“

村民勤劳勇敢”有误,村民的服饰和习俗等表现的是山西村淳朴的风土人情。

(2)优美的自然景色;淳朴的乡村民俗。

[解析]本题考查对诗歌内容的理解概括。

解答此题,首先要明确颔联和颈联的相关内容,然后在明确句子意思的基础上进行分析,颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是景物描写,描写山西村的自然环境和地理形势,颈联“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”则描绘了南宋初年的农村风俗画卷,重在祭祀活动和风土人情。

亲情爱情

特点

思想感情

意象

方法点拨

①内容上:

亲情类的诗词,主要写对父母的感激之情、与兄弟姐妹的手足之情。

爱情类的诗词主要写男女之间深厚的情感。

写法上:

或触景伤情、或感时生情,或托物传情,或因梦寄情,或妙喻传情。

③意境迷离,具有朦胧美,多用比兴、象征手法,善用典故来深化主题。

对亲人的思念;对真挚爱情的歌颂;闺中生活的孤独寂寞或对丈夫的思念;因被丈夫冷落、抛弃之后的怨情等。

大雁

除夕

中秋

重阳

比翼鸟

连理枝

红豆

画眉

鸳鸯

①确定感情类别。

②抓住意象、构建图景。

③抓住关键词语,体味艺术特点。

无题唐·李商隐

【文学常识】

李商隐,汉族,字义山,号玉溪生,又号樊南生、樊南子,晚唐著名诗人。

相见时难/别/亦难,

东风/无力/百花残。

炼字:

连用两个“难”字突出见面的不易,第一个指相会困难,第二个写心境的痛苦,使相见无期的离别之痛因表达方式的低回婉转而显得深沉缠绵。

表现手法:

情景交融,以春光将尽的特点进一步渲染别离的悲凉气氛,此时之景也正是诗人痛苦心境的反映。

春蚕/到死/丝/方尽,

蜡炬/成灰/泪始干。

表现手法、修辞:

以象征的手法写出自己的痴情苦意以及至死不悔的爱情追求。

先以“蚕丝”象征情思,后以“蜡泪”比喻相思之泪,再用“方”“始”使痴情之意尽显。

诗人对感情生死不渝,而思念的痛苦也终生相随。

炼字:

“泪”字将诗人内心情感展露于外,执著而又无望的内心世界被生动地展现于眼前。

情感:

表现出忠贞不二的执著和无私奉献、勇于献身的崇高精神。

晓镜但愁/云鬓改,

夜吟应觉/月光寒。

内容:

描述两人因不能相见而惆怅、忧虑,倍感冷清以致颜衰的情状。

“但愁”“应觉”均是诗人猜测之词,担心、怜惜之情尽显。

情感:

充分体现了诗人对于情人的思念之切和了解之深。

蓬山/此去/无多路,

青鸟/殷勤/为探看。

内容理解:

借缥缈瑰奇的神话故事进一步表达相互关切之情。

意为对方居住不远,希望有人前去传递书信。

流露出无法经常见面,只能靠书信传情的无奈。

【主旨】本诗主要表现恋人离别时的忧伤痛苦,抒发了诗人缠绵执著的相思之情,表达了对美好愿望的追求。

【译文】见面的机会真是难得,分别时更是难舍难分,正值春风渐渐衰微、百花残谢的暮春时节。

春蚕到死时才