第十章 冲突综述.docx

《第十章 冲突综述.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十章 冲突综述.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第十章冲突综述

第十章冲突

第一部分本章概要

1.1重要概念

1、冲突(conflict):

托马斯将冲突定义为一个过程,它开始于一方感知到另一方对其关心的事物有或将要有消极影响时。

罗宾斯(Robbins)将冲突定义为感知意识(知觉)、对立、稀缺和封锁。

进而,认为冲突是一种潜在的或公开的确定性行为。

他把冲突定义为一种过程,在这个过程中.一方努力去抵消另一方的封锁行为,因为另一方的封锁行为将妨碍他达到目标或损害他的利益。

2、建设性冲突(constructiveconflict):

又称功能正常的冲突,是指对组织有积极影响的冲突。

3、破坏性冲突(destructiveconflict):

又称功能失调的冲突,是指对组织有消极影响的冲突。

1.2关键知识点

1、冲突分类

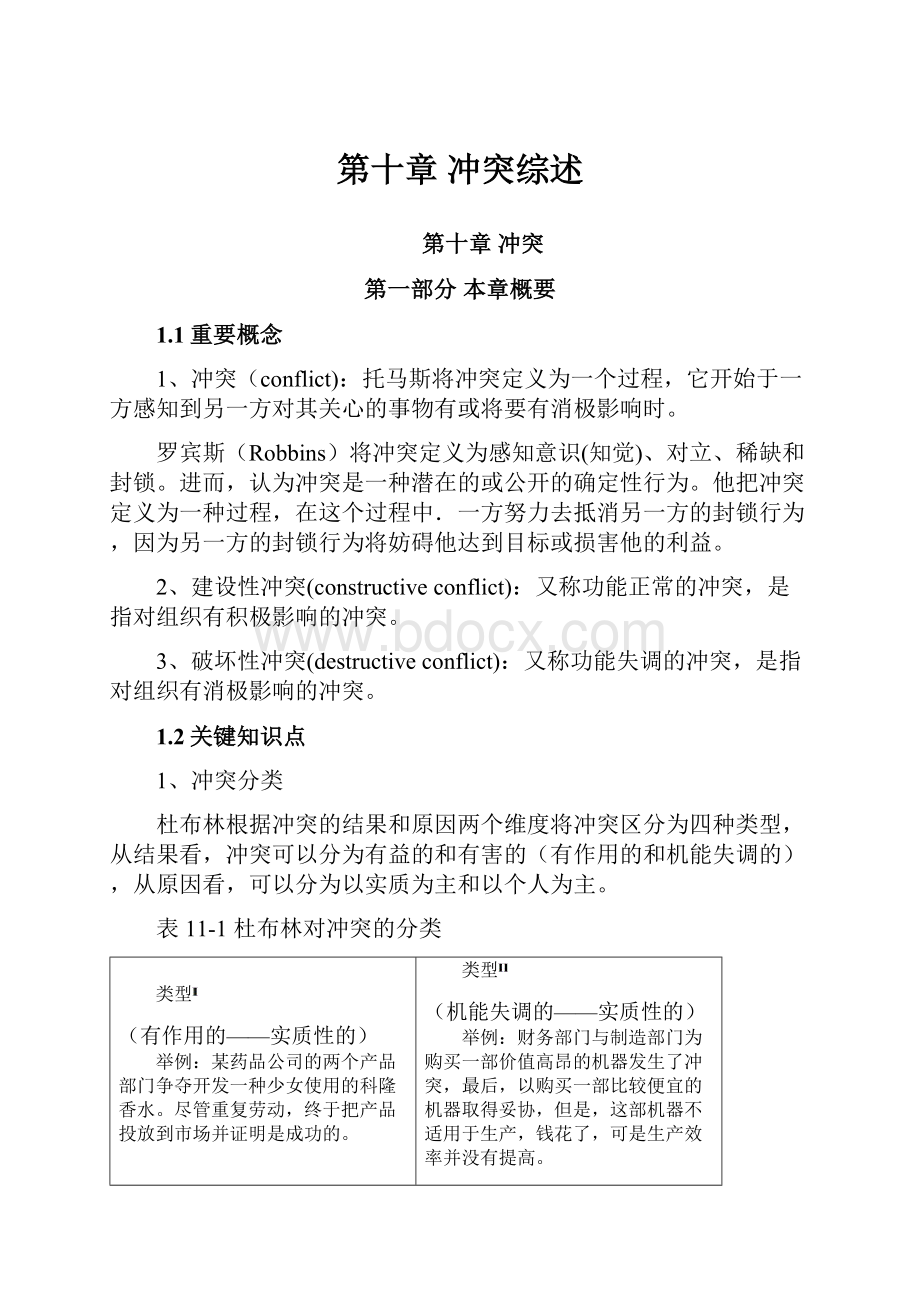

杜布林根据冲突的结果和原因两个维度将冲突区分为四种类型,从结果看,冲突可以分为有益的和有害的(有作用的和机能失调的),从原因看,可以分为以实质为主和以个人为主。

表11-1杜布林对冲突的分类

类型

(有作用的——实质性的)

举例:

某药品公司的两个产品部门争夺开发一种少女使用的科隆香水。

尽管重复劳动,终于把产品投放到市场并证明是成功的。

类型

(机能失调的——实质性的)

举例:

财务部门与制造部门为购买一部价值高昂的机器发生了冲突,最后,以购买一部比较便宜的机器取得妥协,但是,这部机器不适用于生产,钱花了,可是生产效率并没有提高。

类型

(有益的——个人的)

举例:

审计部门和广告部门长期存在着不良关系,审计部门因指责广告部门的欺骗行为而加剧了这种关系,广告部门在支出账目中使用的不法行为被发现了,于是,这些行为被制止了。

类型

(有害的——个人的)

举例:

某旅馆的厨房工作人员不信任、不喜欢他们的老板,一天晚上,他们恶作剧地向客人供应不新鲜的面包和咸汤,使得许多客人把这家旅馆的房间退了,于是,厨师被解雇了。

2、冲突分析

杜布林运用系统的观点来观察冲突问题,提出了冲突的系统分析模式。

该模式分为三个要素,即输入、干涉变量和输出。

输入指的是冲突的根源,杜布林列举了八种冲突产生的原因。

输出部分是指冲突的结果,有益的冲突能够增加激励,提高能力,而有害的冲突可能导致组织绩效不佳,组织目标被歪曲。

干涉变量是指处理冲突的手段,恰当的处理手段,将导致有益的结果,不恰当的处理将产生有害的结果。

冲突的结果又可能产生进一步的冲突,在下图中用反馈的箭头表示。

图11-1杜布林的冲突的系统分析模式

资料来源:

杜布林,组织行为基础——应用的前景,奚慧等译,北京:

机械工业出版社,1985年.

3、冲突管理

(1).托马斯二维模式

美国行为科学家托马斯提出了冲突处理的二维模式——合作性(一方试图满足对方关心点的程度)和坚持己见(一方试图满足他或她自己的关心点的程度)。

以“合作性”为横坐标,“坚持己见”为纵坐标,定义了冲突行为的二维空间,并组合成五种冲突处理策略,它们是竞争(坚持己见,不合作)、合作(坚持己见,合作)、回避(不坚持己见,不合作)、迁就(不坚持己见,合作)和妥协(中等程度的坚持己见和合作)。

如图11-2所示。

(2)布莱克-穆顿模式——冲突方格

布莱克与穆顿(BlakeandMounton)根据原先的“管理方格”(managerialgrid)模式,修改后设计出另一个冲突方格(conflictgrid)模式,可以根据“关心员工”和“关心工作”两个维度来分析管理者在处理冲突时的态度与风格。

如图11-3所示。

图11-3布莱克和穆顿的冲突方格

第二部分章后练习参考

2.1自我测试答案

计算每组总分,分组如下:

A组:

13-16题

B组:

9-12题

C组:

5-8题

D组:

1-4题

对每组进行分析。

17分以上,属于高程度;12-16分之间,属于较高;8-11分之间,属于较低;7分以下,属于低程度。

A=强制;B=迁就;C=妥协;D=合作

2.2案例分析参考

1.案例简介

关键人物:

张总:

生利空调公司总裁

吴经理:

生利公司的刚上任的销售部经理

小俞:

吴经理助理

小李:

生利空调公司的销售代表

关键事件:

吴经理刚上任3个月,销售代表小李被客户投诉贪污返利,返利单据上面有吴经理的签名,张总找到吴经理了解情况,由此引发了张总和吴经理的冲突,在张总走了之后,吴经理找到助理小俞谈话,并希望小俞主动向张总认错。

2.案例分析要点

(1)分析本案例时,可以结合罗宾斯冲突过程理论来分析。

案例中,吴经理在得知小李贪污反利一事后并没有主动和张总沟通,而在张总质问之时“狡辩”,缺乏主动沟通是此次冲突的潜在因素。

双方对于小李贪污反利这件事认知上的差异,使冲突逐渐明朗化。

吴经理认为“最应直接负责的是公司指派给他作为助理的小俞。

”而张总认为“吴经理肯定要承担一定的责任。

”张总和吴经理的冲突随着助理小俞的加入而进行一步地升级,张总对吴经理态度的转变从一开始的“向吴经理了解销售代表贪污反利情况”到后来的“有必要开会讨论他的情况”冲突逐步升级。

而此次冲突的结果无疑对于组织来说是降低绩效的。

(2)分析此次冲突背后的原因。

对案例冲突背后原因的分析,可以从高层张总、中层吴经理以及助理小俞身上来进行分析探讨。

例如从吴经理的角度来说,在小李贪污反利发生之后,吴经理没有主动和张总沟通,另外在张总质问之下,吴经理并没有主动承担责任,而是“狡辩”,将所有的责任推向助理小俞。

(3)对此次冲突对策进行分析。

可以根据冲突背后原因的分析,从张总、吴经理、小俞的角度来进行对策分析。

3.借鉴与启示

从这个案例中,我们知道冲突是客观存在的,当组织出现冲突时,处于各个层级的员工应该怎么应对,如何使冲突往有利于组织绩效提高方向发展。

对此,组织的管理者面对冲突时,应该站在比较高的角度来思考冲突背后是否是组织流程、组织制度不完善所引起的,把冲突当作是重新审视流程的机会,改进组织绩效。

当发生冲突事件时,当事人要注重沟通,勇于承担责任,寻找问题解决办法。

4.进一步思考

假如你是吴经理,如果你怀疑小李贪污反利一事,是小俞故意知而不报,而让吴经理签字,你会怎么做?

第三部分:

教学拓展

3.1阅读材料

中国传统文化背景下的冲突管理

中国传统文化背景下冲突产生根源的特殊性

除了以上西方学者所分析的冲突产生根源之外,由于东西方文化的差异,中国传统文化背景下冲突产生的根源有其特殊性。

总体来说,中国传统文化中谦逊、中庸的处世之道,使人们遇事少走极端,努力寻求一种人际关系的和谐,这在一定程度上可以减少冲突的发生。

另外,中国文化中的“官本位”思想,“面子”心理,中国文化的高语境特性,以及对“义”与“利”之间的取舍等,在人们的头脑中可以说是根深蒂固的,这使得组织中冲突的产生往往具有更多的非经济性。

1.“官本位”思想

中国几千年的封建统治和科举制度,对人们的思想和行为产生了很强的示范和导向作用,甚至有所谓“万般皆下品,唯有读书高”的说法,在中国古代,读书的唯一目的是考取“功名”,求得一官半职。

可以说,“官本位”的思想影响着中国人的人生观和行为,正如杜布林所分析的,冲突有时是由于人的贪婪和对权力的追逐而引起的,这种现象在任何一种文化背景下都有体现,只是在中国传统的“官本位”思想影响下,这种现象可能更加突出。

当组织中的许多人都对某个可能的空缺跃跃欲试时,冲突也就不可避免的产生了。

官本位思想

中国几千年的封建制度所遗留下来的“官本位”思想,对中国人的影响是根深蒂固的,无论是企业管理者、教师还是科研工作者,都以谋个“一官半职”为荣,而往往忽视了自身特有的职责,导致自身的角色定位产生偏差。

例如,在许多国有企业,“官本位”思想的存在使一些企业、公司厂长、经理不是集中思想搞好经营管理,不是把思想放在如何求得企业公司的发展和提高盈利水平和竞争力上,而是把目标锁定在级别、职务的提升上,致使某些国有企业的领导过于注重企业规模的扩张,而忽视企业的经营绩效,甚至导致企业的严重亏损。

“官本位”思想已经误导了国有企业的厂长经理个人目标的选定,进而影响到了企业的生产经营。

在大学和科研院所也存在类似的情况,我们往往习惯于将科研骨干想方设法提拔到领导岗位上来,而现实是,有些科研骨干并不具备管理和领导的才能,被放到领导岗位上之后,由于事务性工作的大大增加,占用了绝大部分的时间和精力,有可能造成,不仅领导工作没有做好,连原来擅长的科研工作也是大打折扣,不能不令人为之惋惜。

2.“面子”心理

中国人在工作和生活中都极注重“体面”,即爱面子。

从积极方面来说,爱面子代表一种羞耻感在驱动,但更多时候爱面子的影响是消极的,导致某些人“打肿脸充胖子”的行为。

中国人爱面子怕丢脸,在人际交往中,很注重给别人以面子,同样也是给自己以面子,因为给别人面子是有面子的表现。

中国人都很重视面子,也总是去评价别人有没有面子,中国人总是希望自己比别人更有面子,在这种对于面子的追逐中,每个人都努力使自己更有面子,其结果是大家都越来越重视面子,面子在社会中所发挥的作用也越来越大。

面子心理的影响也使中国人很少直接说“不”。

跨文化谈判中的“面子”

一个美国商业女性就一项进口业务正在与一位中国商人谈判。

她并没有意识到她的一项提议不能为对方接受。

当讨论这项提议的时候,中国商人说美方的提议需进行进一步研究。

她就更加详细地阐述了她的提议。

中方听完进一步的阐述后,说要考虑考虑。

为什么这样反应呢?

因为中国人认为直接表明自己的反对立场会损害对方的面子,毕竟对方做了那么多的努力。

而美国人则感到大惑不解,结果谈判破裂。

如果她后来知道中国人不能接受她的提议,相信她会想:

要是他直说他不同意并向我解释原因的话,我会考虑其他提议的。

但是中方代表则更关注保留双方的脸面,他认为在谈判中避免丢脸比达成共识更为重要。

(案例来源:

根据

3.高语境的文化

人类学家爱德华‧霍尔的高低语境学说,指出在在高语境文化中,信息的传递与沟通是通过体语、上下文联系、场景等进行的。

高语境文化是指“绝大部分信息或存于有形的语境中,或内化在个人身上,极少存在于被编码的、清晰的被传递的讯息中”,这种过程导向型的沟通,往往取决于接收者的诠释。

低语境文化则刚好相反,是“大量的信息蕴含在清晰的编码中”。

个人主义文化(如美国文化)的成员倾向于低语境信息,往往使用发送导向型的沟通,信息发送者有义务使接收者正确地理解信息;与之相反,集体主义文化(如中国文化和日本文化)的成员则倾向于高语境信息,间接交流,因为维持内群体的和谐一致是十分重要的。

中国是一个高语境国家,高语境文化的特征是很多时候表达含蓄、用字隐晦,需要他人根据当时讲话的环境以及非言语的线索,比如声调、表情、动作,让人去揣测文字背后或话语背后的真正含义,也就是说中国文化的沟通讲究点到为止、言简意赅、同时强调心领神会。

常有所谓“此时无声胜有声”的境界。

而美国等西方文化倾向于低语境文化,在沟通的时候强调直截了当、开门见山,把所有要沟通的信息都用明白无误的、可编码的文字语言传达出去,常常没有隐藏在字里行间的意义,不需要说话听声、锣鼓听音。

高语境的人思维跳跃,善于推测、思考、善解人意,缺点是坚持性差;低语境的人喜欢按部就班,本分、不喜欢变化,善于做重复与有条理的工作。

在经济全球化的今天,企业的跨国经营越来越普遍,员工的多元化程度也越来越高,如果对东西方文化在文化语境方面的差异了解不够,很可能对跨国企业日常经营中员工间的沟通和理解造成障碍,从而产生冲突。

另外,在跨文化谈判中,如果对对方的文化了解不够,低语境文化的一方可能认为对方含糊其辞,不够真诚,而高语境文化的一方可能认为对方过于直率,不留情面,如不能及时沟通消除误会,谈判可能因此而步履艰难,甚至导致失败。

4.“义”与“利”的冲突

“义”指思想行为符合道德思想,“利”指利益、功利,中国历史上关于“义”和“利”的关系以及人们应如何对待两者有不同的观点。

孔子认为“君子喻于义,小人喻于利”(《论语•里仁》),战国时孟子:

“仁义而已矣,何必曰利”(《孟子•梁惠王上》),西汉董仲舒主张“正其谋(义),不谋其利,明其道,不计其功”(《汉书•董仲舒传》),司马迁则认为“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”(《史记•货殖列传》),北宋苏洵强调义、利结合。

尽管有很多关于“义”、“利”关系的争论,但是,仍然有许多“仁人志士”在“义”与“利”发生冲突时,采取了“舍利取义”甚至“舍生取义”的壮举。

李嘉诚大义忍让

俗话说:

人为财死,鸟为食亡。

古往今来,不知多少人为这一“财”字,弄得家破人亡,身败名裂。

但偏有这么一个人,能够忍字当头,舍利取义。

他就是李嘉诚。

李嘉诚自收购了和记洋行以后,长江实业有限公司就像芝麻开花一样,蒸蒸日上起来。

李嘉诚又雄心勃勃,瞄准了英资“置地公司”控制的九龙尖沙咀。

他故伎重演,暗中悄悄地收购“置地公司”的股票。

谁知此时半路上杀出个程咬金,他便是包玉刚。

包玉刚本是做海上生意的,是漕帮帮主。

世界航运不景气,这位海龙王来了个诺曼底登陆,开辟第二战场,海水倒灌,一下子便卷住了置地公司。

不过,包玉刚既是半路上杀出的程咬金,交战也像老程那样,劫皇杠也要自报家门,图个光明正大。

此番包玉刚收购置地公司,明打明地在香港搭起了擂台,公开叫阵。

那置地公司也不含糊,列队亮阵,敲锣应战。

程咬金虽厉害,还要靠秦二哥帮忙。

包玉刚和置地公司收购战打到他的脸跟老祖宗包拯一样黑的时候,李嘉诚早已获得了低价购进的百分之十的股票。

但李嘉诚是个夜老虎,习惯于黑夜中悄悄抵近作战,而不是包玉刚那种极其正规的阵地战。

但商战和战争一样,各有所长,亦各用所长,本是八仙过海,各显神通。

此刻李嘉诚如仍用夜老虎的方法用心忍住,很快就会形成魏、蜀、吴三国鼎力的局面,如果和老包联手也能弄出个赤壁之战的事态来,即使不这样他将手中股票随便抛售给哪一方都能获得巨额利润。

但李先生不但激流勇退,还将自己购得的百分之十的股票原价卖给了老包。

老包得到支持,如同握有三口御铡一般,刹那间铡得置地公司连夜写好降书顺表,俯首称臣。

古人云,滴水之恩当以涌泉相报。

李嘉诚之所以这样做,是因为上次收购和记洋行时,受到包玉刚的资助,此次便以空前的机会好好地报答了老包一番。

(案例来源:

周宁主编,中国人的忍,国际文化出版公司,1993.5,P93稍做改编。

)

中国文化背景下的冲突管理

东西方文化背景下,由于价值观、思维模式的不同,冲突产生的根源、冲突处理的原则、策略和具体方法等都是有差异的,关于冲突产生根源的特殊性在第二节中已有阐述,本节将从中国文化背景下,冲突处理的原则、策略和具体方法是什么?

存在哪些问题?

如何提高冲突管理的水平等几个方面来分析中国文化背景下如何更有效地管理冲突。

一、中国文化背景下的冲突管理现状

1.“持中、贵和”的处理冲突原则

“持中、贵和”的原则源于中国传统文化中的儒家思想。

中国人传统上崇尚儒家思想,曾一度“独尊儒术”,以持中、贵和作为处理冲突的原则。

持中,就是坚持中道,不走极端,“过犹不及”。

孔子用“持中”来规定和谐的界限,并作为达到与保持和谐的手段。

在他看来,无过无不及,凡事去其两端而取中,便是“和”的保证,“和”的实现,《中庸》将孔子所主张的持中原则,从“至德”提到“天下之大本”、“天下之达道”的哲理高度,强调通过对持中原则的体验和实践,去实现人与人之间、人道与天道之间的和谐。

贵和,就是以和为贵,和而不同。

儒家主张和为本、和为美、和为贵。

儒家的“和”有多方面的含义。

一是“和而不同”。

和是差异的综合、多样性的统一。

“君子和而不同,小人同而不和”(孔子)。

“和”指和谐,“同”指附和。

“和”的精髓在于对不同质的事物的兼容性;二是“中则和”。

《礼记•中庸》:

“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

”中和就是讲究适度,采取协调兼顾、一视同仁的态度;三是和为贵,“礼之用,和为贵”,以“和”为解决矛盾的上策;四是“和生实物”,“和气生财”,“家和万事兴”。

为了达到“和”,求得稳定,中国传统文化提供了一整套的理论原则。

管理者的奋斗目标就是平天下,使天下大治,大治就要稳定。

从整个社会的总体来说,就是要“天下归仁”,要“礼之用,和为贵”。

一旦天下归仁后,就会天下稳定。

具体地说,人与人之间的“和”:

对上和,要忠、孝、尊、崇、恭、敬,使天下有道,对平级和,要忠、恕、信、义、敦、睦,推己及人,协调矛盾:

对下和,要宽、厚、慈、惠、爱,对外族和,要信任、尊重、不轻视、不敌视,相互融洽,共享太平。

总之,人与人之间,包括君臣之间,父子之间,夫妻之间、兄弟之间、朋友之间,上下左右之间,内外之间,都要和。

不仅如此,还要人性和,即情绪表达上要有节制,像古人所说的,“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和”,“治气养心之术,血气刚强,则柔之以调和”,“刚柔得道谓之和”。

政事和,要“宽以济猛,猛以济宽,政事以和”,就是说,要能法理、人情并顾,恩威并济,宽猛互应。

人与自然要和,就是要“天道自然”,“不与自然争职”,一切顺其自然。

一句话,就是在各种矛盾冲突中,要适当地平衡,采取“中庸”的方式加以调和,这样才能使社会达到和谐稳定的境地。

“持中、贵和”思想使中国人在处理矛盾和冲突时,十分注重和谐局面的实现和保持。

做事不走极端,着力维护集体利益,求大同存小异,有着积极意义。

党的十六届四中全会提出要构建“和谐社会”,充分体现了中国传统文化中“天人合一”、“以人为本”、“和为贵”的思想,通过运用政策、法律、经济、行政等多种手段,解决人与自然界之间、社会中不同阶层的人们之间的矛盾,创造一个民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。

当然,从消极的一面来看,“持中、贵和”思想不鼓励冒险和出头,有可能抑制个人创造性的发挥。

2.忍让、妥协和退避的冲突管理策略

应当说,一种和谐稳定的社会环境对经济的发展是必须的,也是有利的。

但是,中国传统管理者为达到“和”的目的,选择的行为方向和策略,则基本上是消极的,它包括忍让、妥协和退避。

《左传》中说,“让,礼之主也,世之治也。

”而“忍让”取向的第一步就是“不争”。

《荀子》说:

“人生而有欲,欲而不得则不能无求,求而无度量分界则不能不争。

争则乱,乱则穷”。

孔子也说,“君子无所争”,“君子矜而不争”。

这样抑制被管理者的竞争心理,使本来十分稀缺的竞争意识,进一步受到泯灭。

在中国,“忍让”哲学是非常有名的,“小不忍则乱大谋”,“忍得一时之气,免得百日之忧”、“以曲求伸”、“忍一忍风平浪静,让一让海阔天空”的“忍”字格言在民间非常流行,俯拾皆是,影响着中国人的人心和人生。

再加上中国传统文化主张“无为,无败、无执、故无失”,鼓励人们道德上的修养,鼓励人们陶冶和内省,以达到“内则修己,外则安人”的目的。

这方面的例子很多,如“唾面自干”的故事就很典型。

宁可忍气吞声,以求相安无事。

中国历史上的管理者就是这样教人来调节矛盾和冲突、寻求稳定的。

不仅如此,中国传统管理还以“名分”来规范和拘束冲突,遏制人们的欲望以使人人安分守己:

以“重义轻利”来消弥因资源匮乏、物质分配不均而产生的紧张与冲突。

难怪乎中国许多有学问的人家里的正墙上,特意挂着一个“忍”字作座右铭。

“忍”已经影响着每一个中国人。

忍让、妥协不行的话,就采取退避的方式来避免冲突,即所谓“惹不起躲得起”。

中国传统文化中倡导“舍之则藏”,“退而独善其身”。

这种不参与的退避策略,几乎成为中国传统社会的基本心态,对知识分子的影响尤其大。

许多知识分子一旦不得志,一旦与统治者的目标有分歧,就弃官退隐山林,走向自然,与世隔绝。

中国古代社会的隐士名流特别多,出家人特别多,和尚、尼姑特别多,佛教、道教比较发达,与这种退避策略很有关系。

这种退避的取向和策略,一直影响着现代企业管理。

3.中国文化背景下冲突管理的具体表现形式

具备“权变”思想,但缺乏创新意识。

从积极的角度看,受中庸之道影响,中国人具备较强的“权变”思想,善于从平衡各方面的利益角度出发解决问题,这对于一些敏感问题的解决是有利的,例如,对外关系中的“求同存异”思想,在香港、澳门问题上提出的“一国两制”原则。

但是,“中庸之道,和为贵”思想也有消极的一面,在它的影响下,不少人循规蹈矩,不敢越雷池一步,缺乏创新意识,在组织中,往往否认冲突的积极影响作用,导致组织的创新和变革能力欠缺,害怕或漠视冲突的存在,不利于有害冲突的早期识别。

重德治,轻法制。

中国传统文化强调法理、人情并顾,在冲突处理时,常常采用“摆事实,讲道理”、“动之以情,晓之以理”的方法,希望首先能以理服人,以情动人。

从积极的方面来说,用伦理道德的方式来处理某些冲突,可以将这些冲突以协商、调解的方式尽快解决,可避免冲突事态的扩大,也可以免去繁琐的诉讼程序,节约处理成本;但从消极的方面来说,如果一味强调德治,忽视法制手段对冲突解决的作用,可能导致“情大于法,有法不依”的严重后果,不利于整个社会冲突处理机制的完善。

讲人情,重关系,爱面子。

中国社会是面子、人情的社会。

中国人情世故的核心是面子。

中国文化中的“关系”,如果翻译成英语可以是”联系(connection)”、“社会网络(Socialnetworking)”和“特殊的人际关系(Specialinterpersonalrelationship)”,但是,中文中的“关系”还带有“权力、社会地位和资源传递(Resourcetransmission)”的含义。

中国人最讲究“关系”,这个关系最简单地说,就是指个人和他人的人际互动状态,包括角色地位关系和交情关系。

在冲突处理方面,有时只要注意给足对方面子,冲突则自然化解;面子的核心就是尊重,而尊重的核心就是生意往来、朋友交往中要将对方的位置摆得比自己高一点。

如此一来,人情得以积累,朋友得以增多,你的生存环境和发展空间也就会愈来愈良性。

另外,中国人讲究行为的“合情合理”,在解决冲突时也往往先采取“摆事实,讲道理”的方式,“动之以情,晓之以理”,而不象西方国家动辄“法庭上见”;

“忍”。

在中国文化中,“忍”字被当作许多人的座右铭,“忍”的内涵十分丰富,根据《辞海》中的解释,“忍”的主要含义有三个,一是“容忍,忍耐”,《论语》:

“是可忍也,孰不可忍也?

”,引申为坚忍、顽强,《晋书•朱伺传》,伺曰:

“两敌相对,惟当忍之,彼不能忍,我能忍,是以胜也。

”二是“抑制”,《荀子•儒效》:

“志忍私,然后能公;行忍惰性,然后能修。

”三是“残忍,忍心”。

中国人信奉“退一步海阔天空”,“留得青山在,不怕没柴烧”,在不敌对方的时候,可以暂时采取妥协、退让的策略,以求得积蓄力量,东山再起的机会。

这使得中国人在解决冲突的过程中,比较注重长远规划,正所谓“君子报仇,十年不晚”,因此,才有“忍辱负重,委曲求全”等说法。

越王勾践“卧薪尝胆”

公元前496年,吴王阖闾率军攻打越国,不料却被越王勾践打败,阖闾在混战中身受重伤,回师途中死去。

阖闾的儿子夫差继位后,厉兵秣马,发誓报仇。

两年后,吴王夫差率兵大举进攻越国,在夫椒(今太湖洞庭西山)大败越军。

越王勾践走投无路,只得向夫差屈膝求和。

勾践及其大臣范蠡(lǐ)等三百人到了吴国,为吴王服役。

勾践为吴王养马驾车,整整服侍了三年之久。

夫差以为勾践已完全臣服,便放越王君臣回国去了。

勾践回国后,发誓要报仇雪耻,他担心安逸的生活会消磨意志,就用柴草作被褥,并在屋内悬挂一只苦胆,经常去尝尝,提醒自己不要忘记复兴大业。

这就是人们所说的“卧薪尝胆”。

勾践励精图治,重用范蠡、文仲等贤能之士管理国事,同时训练军队,发展生产。

经过十几年奋斗,终于转弱为强。

公元前482年,勾践乘吴王夫差与诸侯会盟之机,率军偷袭吴国,大败吴军,俘吴太子友。

夫差只得向越国求和。

公元前473年,勾践最后灭掉了