服饰特点.docx

《服饰特点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《服饰特点.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

服饰特点

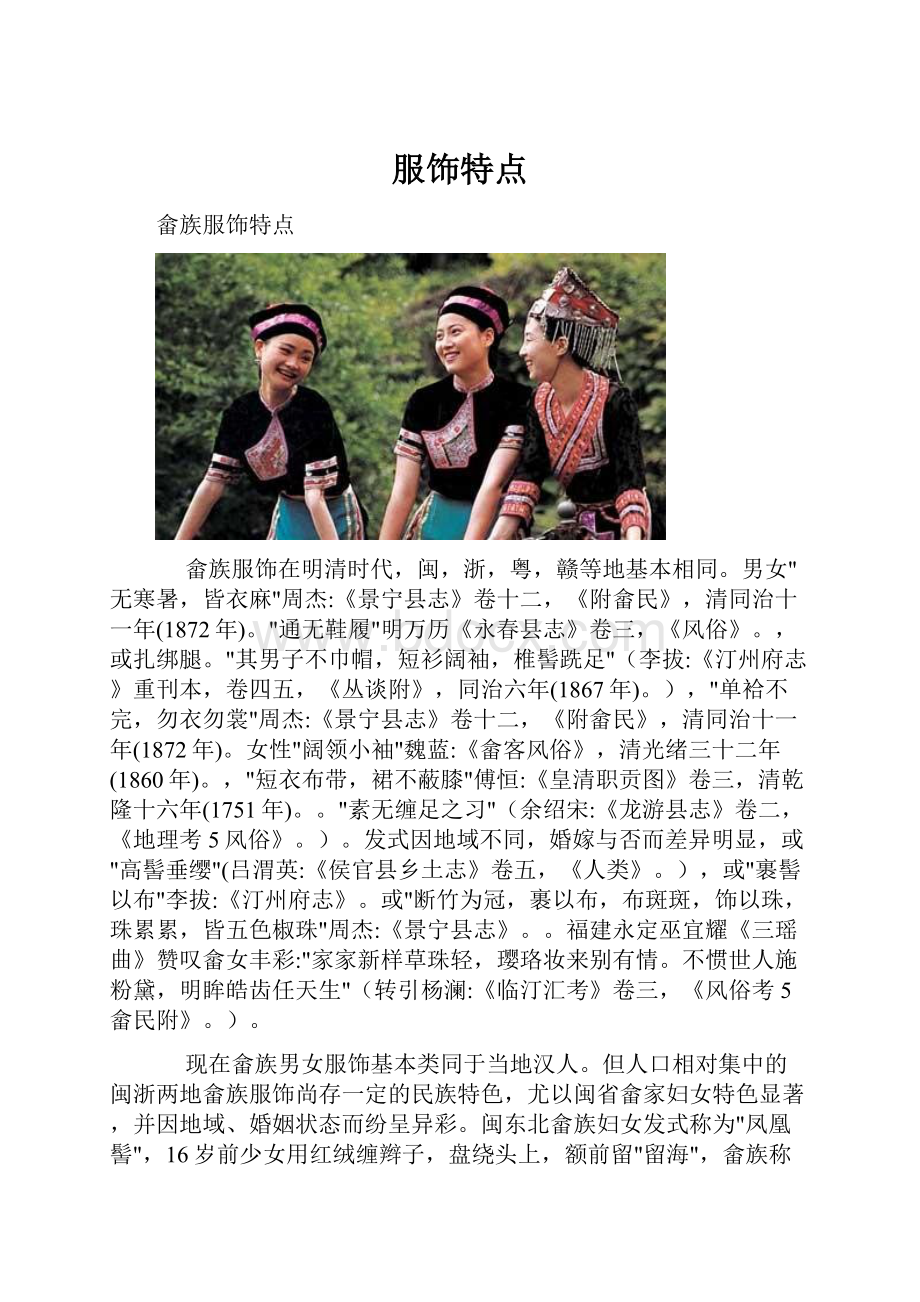

畲族服饰特点

畲族服饰在明清时代,闽,浙,粤,赣等地基本相同。

男女"无寒暑,皆衣麻"周杰:

《景宁县志》卷十二,《附畲民》,清同治十一年(1872年)。

"通无鞋履"明万历《永春县志》卷三,《风俗》。

,或扎绑腿。

"其男子不巾帽,短衫阔袖,椎髻跣足"(李拔:

《汀州府志》重刊本,卷四五,《丛谈附》,同治六年(1867年)。

),"单袷不完,勿衣勿裳"周杰:

《景宁县志》卷十二,《附畲民》,清同治十一年(1872年)。

女性"阔领小袖"魏蓝:

《畲客风俗》,清光绪三十二年(1860年)。

,"短衣布带,裙不蔽膝"傅恒:

《皇清职贡图》卷三,清乾隆十六年(1751年)。

。

"素无缠足之习"(余绍宋:

《龙游县志》卷二,《地理考5风俗》。

)。

发式因地域不同,婚嫁与否而差异明显,或"高髻垂缨"(吕渭英:

《侯官县乡土志》卷五,《人类》。

),或"裹髻以布"李拔:

《汀州府志》。

或"断竹为冠,裹以布,布斑斑,饰以珠,珠累累,皆五色椒珠"周杰:

《景宁县志》。

。

福建永定巫宜耀《三瑶曲》赞叹畲女丰彩:

"家家新样草珠轻,璎珞妆来别有情。

不惯世人施粉黛,明眸皓齿任天生"(转引杨澜:

《临汀汇考》卷三,《风俗考5畲民附》。

)。

现在畲族男女服饰基本类同于当地汉人。

但人口相对集中的闽浙两地畲族服饰尚存一定的民族特色,尤以闽省畲家妇女特色显著,并因地域、婚姻状态而纷呈异彩。

闽东北畲族妇女发式称为"凤凰髻",16岁前少女用红绒缠辫子,盘绕头上,额前留"留海",畲族称为"布妮头"。

成年已婚妇女发式畲族称为"山哈娜头",随地域不同略有差异。

流行于闽侯,福州,古田,连江,罗源和宁德南路飞鸾一带发式称为"凤头髻"。

流行于福安和宁德大部分区域的发式称为"凤身髻",流行于福鼎和霞浦西路发式称为"凤尾式"。

闽南,闽西有的畲村妇女发式也不同于当地汉人,如漳平,华安,漳浦,长泰等县畲族妇女发式为"龙船髻"。

闽北畲族妇女以百根银簪并配以红绳,料珠,装成"扇形髻"。

浙西南畲族妇女发饰称为"笄"。

畲族妇女服装又称为"凤凰装",以闽东诸县最有特色,为大襟衫,但各地略有不同,福安上衣沿服斗的边上缝一条3至4厘米的红布边,边下端靠袖头之处绣半个方形的角隅花纹。

畲家称,这是上古高辛王赐封时所盖的金印。

福鼎女服在右边襟袖间有两条比衣襟还长的红色绣花飘带,畲家认为是高辛皇敕封的。

霞浦县畲女上衣尺寸特异,即前后裾等长,大襟上有服斗,小襟上也连做一个服斗,便于翻穿,做客时穿正面,日常在家穿背面,同时衣服按绣红色花边的多寡分为"一红衣"、"二红衣"和"三红衣"。

畲女下身穿黑色短裙,短裤或长裤。

穿短裙或短裤时,脚上打绑腿,畲家称为"脚绑",绑腿黑色或白色,有的黑,白、红三色相配。

有的绑腿布末端有红色缨络,可垂于小腿上。

畲族装饰品之一是"山哈带",又称"花带","字带",为畲族吉祥物。

用丝线纺织而成。

纹样不定,有蓝底红花,绿底白花,白底黑字等。

系于腰间,称为"护身带"藏于身边,称为"子孙带"定聘时,称为"定亲带";馈赠时,称为"如意带"。

畲族妇女出嫁佩戴凤冠,各地凤冠不尽相同。

布依族服饰

布依族的服饰因地区不同而各具特色,其服饰多用青、蓝、白几种颜色。

男子在解放前包头巾、穿对襟短衣或大襟长衫及长裤。

老年人多着长衫。

近来男子服饰与汉装无异。

妇女头饰多种多样,镇宁、关岭、普定、六盘水市一带是目前保存布依族较古老服饰的地区。

此地妇女着大襟短衣,领口、盘肩、衣袖和衣脚边沿,皆用织锦和蜡染各色几何图案镶制。

下穿百褶长裙,用白底蓝色蜡染花布缝成。

自制的织锦和蜡染是布依族服饰的主要特点。

只有老年人为了庄重,才用赭红布作裙身,上面再接一段蜡染花布。

每位妇女通常十几套衣裙,多则有几十套。

节日里都习惯穿六件上衣,九条裙子,系一条青色或蓝色绣花腰带,显得更加娇姿艳态。

布依族讲究头饰,婚前头盘发辫,戴绣花头巾;婚后须改用竹笋壳“骨架”的专门饰样,名曰“更考”,意为成家人。

镇宁、关岭地区,姑娘喜拢高髻,形如拱桥,发上插着长约尺许的银簪,配上短衣长裙,绣花布鞋,走起路来风韵飘逸。

其他地区则多着短衣长裤,或在衣襟、领口和裤脚镶上蜡染或刺绣花边。

黔西南安龙、兴仁一带妇女喜用白布作头巾,戴各色绣花围腰,朴素无华、典雅大方。

银、玉手镯、发簪和戒指、项圈等饰品也为布依族妇女所喜爱,其样式别具一格。

朝鲜族服饰

朝鲜族服装具有鲜明的民族特征。

朝鲜族传统男装主要是袄、裤、坎肩和长袍。

袄宽松而短,有领子,但不直立,领上敷有白领衬,以便时常拆洗。

袄的右襟在里,左襟在外,用袄带在右胸前系以一定样式的活扣,多为半蝴蝶结形状。

坎肩套在袄外,有衣兜,颜色花纹各异。

裤子宽松肥大,裤腰尤肥,由右向左掩,再扎以裤带。

长袍与袄样式略同,但长过膝盖。

男人喜欢带有沿的礼帽,有时看帽子也可以区分身份和地位。

朝鲜族传统的女装有裤、裙、袄、袍。

女袄非常短,衣襟在前面交叉系以很长的半蝴蝶结。

领子呈圆形,襟和下摆略呈弧形,线条柔和,颜色多样。

袖子长而宽大。

朝鲜族妇女的裙子极有特点,通常是宽大松长,下垂脚面,上面系在腋部极短的小袄、优雅小口的长袖与长松飘逸的长裙形成了朝鲜族传统女装的基本特点。

朝鲜族传统服装还有以下三个特点:

(1)男女服装迥然不同,男人为上袄下裤,女人为上襦下裙。

男装的特点是上袄加穿带纽扣的有色坎肩。

裤裆和裤腿都较肥大,这同朝鲜族在室内席地而坐的风俗有关,也同他们耕种水田,需要经常卷裤腿相关。

裤脚系上丝带。

出访时再加穿长袍。

女装的特点是襦短裙长。

上襦的长度刚能遮住乳房,长裙长及脚跟。

年轻妇女和少女的衣裙五彩缤纷,鲜艳夺目。

(2)男女上袄都是斜襟,无纽扣,以飘带打结。

女袄飘带的颜色比上袄本色更深更艳。

(3)喜穿白色衣服,素有“白衣同胞”之称。

20世纪20年代末,一些朝鲜族开始穿中山服或西装。

六七十年代以后,传统服饰逐渐被现代服饰所取代;女装却在各种节日、喜庆之日及休假日穿,到处都能看到。

满族服饰

满族历史悠久,文化发达。

其服饰高雅华丽,在中国民族服饰文化中独树一帜,并对中国的服饰文化发展产生过很大影响。

由于寒冷的生活环境和射猎生活的需要,过去满族人无论男女,均多穿“马蹄袖”袍褂。

努尔哈赤建立八旗制度以后,“旗人”的装束,便成为“旗袍”(满语称“衣介”)。

清初,旗袍的式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。

穿着既合体,又有利于骑马奔射。

出猎时,还可将干粮等装进前襟。

这种旗袍有两个比较突出的特点,一个是无领。

努尔哈赤为统一衣冠,曾厘定衣冠制,规定“凡朝服,俱用披肩领,平居只有袍”。

即常服不能带领子,只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领;二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头,形似马蹄,俗称“马蹄袖”。

平时绾起来,冬季行猎或作战时放下,使之罩住手背,既起到了类似手套的保暖作用,又不影响拉弓射箭,故又称之为“箭袖”(满语称之为“哇哈”)。

满族入主中原以后,“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作,官员入朝谒见皇上或其他王公大臣,都得先将马蹄袖弹下,然后再两手伏地跪拜行礼。

旗袍的外面还习惯套一件圆领、身长及脐、袖长及肘的短褂。

因这种短褂最初是骑射时穿的,既便于骑马,又能抵御风寒,故名“马褂儿”。

清初,马褂儿是八旗士兵“军装”,后来在民间流行起来,具有了礼服和常服的性质,其式样、面料也更加繁多。

满族人还喜欢在旗袍外穿坎肩。

坎肩一般分为棉、夹和皮数种,为保暖之用。

样式有对襟、琵琶襟、捻襟等多种。

而作为有清一代“时装”的满族女式旗袍,则多有发展。

当初在北京等地曾盛行“十八镶”的做法,即镶十八道衣边才算好看,样式也变成宽袍大袖;辛亥革命后,旗袍样式由肥变瘦;在20世纪30代初受西方短裙影响,长度缩短,几近膝盖,袖口缩小;30年代中又加长,两边开高衩,并突出曲线美;40年代又缩短,出现短袖或无袖旗袍,外为流线型。

继后,衣片前后分离,有肩缝和装袖式旗袍裙等。

用料广泛,棉、毛、丝、麻和各种化纤衣料均可。

旗袍除有长、短袖之分之外,还分皮、棉、单、夹数种,便于在不同季节穿用。

经过不断改进的旗袍,一般样式大致为:

直领,窄袖,右开大襟,钉扣绊,紧腰身,衣长至膝下,两侧开叉;讲究做工和色彩搭配,大多在领口、袖口和衣边上绣有各色图案的花边。

如此既衬托出女性身材之美,又显得文雅大方。

具有东方色彩的旗袍现已成为中国妇女普遍喜爱的中式服装。

旗袍和“旗头”、“旗鞋”等搭配起来,就构成了满族妇女典型的传统服饰装束。

“旗头”指的是一种发式,也称发冠。

类似扇形,以铁丝或竹藤为帽架,用青素缎、青绒或青纱为面,蒙裹成长约30厘米、宽约10多厘米的扇形冠。

佩戴时固定在发髻上即可。

上面还常绣有图案、镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。

“旗头”多为满族上层妇女所用,一般民家女子结婚时方以为饰。

戴上这种宽长的发冠,限制了脖颈的扭动,使身体挺直,显得分外端庄稳重,适应于隆重场合。

“旗鞋”款式独特,是一种高木底绣花鞋,又称“高底鞋”、“花盆底鞋”、“马蹄底鞋”等。

其木底高跟一般高5-10厘米左右,有的可达14-16厘米,最高的可达25厘米左右。

一般用白布包裹,然后镶在鞋底中间脚心的部位。

跟底的形状通常有两种,一种上敞下敛,呈倒梯形花盆状。

另一种是上细下宽、前平后圆,其外形及落地印痕皆似马蹄。

“花盆底”和“马蹄底”鞋由此而得名。

除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外,木跟不着地的部分也常用刺绣或串珠加以装饰。

有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子,长可及地。

这种鞋的高跟木底极为坚固,常常是鞋面破了,而鞋底仍完好无损,还可再用。

高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。

穿这种高底鞋走起路来显得姿态优美。

老年妇女的旗鞋,多以平木为底,称“平底鞋”,其前端着地处稍削,以便行走。

满族的帽子种类较多,主要分为凉帽和暖帽两种。

过去,满族人常戴一种名为“瓜皮帽”的小帽。

瓜皮帽,又称“帽头儿”,其形状上尖下宽,为六瓣缝合而成。

底边镶一约3厘米宽的小檐,有的甚至无檐,只用一片织金缎包边。

冬春时一般用黑素缎为面,夏秋则多用黑实地纱为面。

帽顶缀有一个丝绒结成的疙瘩,黑红不一,俗称“算盘结”。

帽檐下方的正中钉有一个“标志”,称“帽正”,有珍珠、玛瑙的,也有小银片、玻璃的。

相传这种帽最早始于明代初期。

因其为六瓣缝合,取“六合”,即天地四方“统一”之意,故盛行起来。

满族入关以后,受中原文化影响,也取其“六合统一”之意,开始戴用此帽,而且颇为流行。

现在,在有关清代和民国时期的电视、电视剧中,我们仍能经常看到它的影子。

早期满族男人多穿双脊脸的叫做“大傻鞋”的一种便鞋。

鞋面多用青布、青缎布料。

鞋前脸,镶双道或单道黑皮条。

鞋尖前凸上翘,侧视如船型。

妇女除“旗鞋”和平底便鞋(平底鞋鞋面上皆绣花卉图案,鞋前脸多绣有“云头”)外,还有一种“千层底鞋”。

“千层底鞋”用多层袼褙做鞋底,故得此名。

鞋面多为布料,一般不绣花卉等图案,多在劳动中穿用。

还有一种很有特点的鞋,叫乌拉(}B)鞋,多为满族百姓冬季穿用。

用牛皮或猪皮缝制,内絮}B(乌拉)草,既轻便,又暖和,适于冬季狩猎和跑冰。

苗族服饰

苗族的服饰,女装式样最多,达130多种。

仅贵州就有一百零几种,大致可分为两大类:

第一类,是传统的古老形式,大领或大襟衣,着百褶裙,比较华丽,内容丰富多彩。

仅头饰就有几十种,在头饰上以挽发髻盘扎于头顶,上插木梳及其他装饰物,类似云髻为多。

其中也有差异:

如安顺、镇宁有的挽偏髻于头右上方,黔东南挽髻于头顶中央,黔西南有的挽螺旋于额顶,贵阳地区有的扎蓬髻类似盘边帽,有的扎成狭长的船形髻,有的则在头髻中扎上两头向上的大牛角梳。

第二类,头上包头帕,大襟衣配长裤。

衣缘、衣袖、裤脚都镶“花边”。

衣服两肩及胸前、背肩上也绣“花边”,胸前再系上绣花围腰一幅,服饰多为青色或蓝色,也有的用深灰色或黑色。

贵州境内的苗族服饰可分四型24式,简述如下:

黔东型:

主要包括台江式、黄平式、舟溪式、雷公山式、黎从榕式、丹都式、丹寨式。

妇女除改装外,着传统衣裙的都是藏青色、大领衣(少数为大襟衣)、不分截的百褶裙,多数挽椎髻,少数盘发包头巾。

它包括贵州省内苗语黔东方言的全部苗族。

黔中南型:

主要包括罗泊河式、花溪式、惠水式、安清式、宁安式、安贞式。

属苗语川黔滇方言的苗族,妇女服装多为大领对襟,少数为左、右衽,着大襟衣的占少数。

百褶中裙,长裙较少。

衣裙多数以挑花、刺绣、蜡染为饰,少数无花。

川黔滇式:

包括威宁式、毕节式、赫纳式、安盘式、普枝式、织金式、安普式、江龙式、望安式、仁怀式、普定式。

川黔滇式分布在苗语川黔滇方言的滇、黔、川、桂四省。

妇女服装的基本款式为对襟或大襟短衣,部分附有后披领,着百褶多截中长裙,前系裙围,后垂飘带。

黔东北型:

包括松桃式、晴隆式、天柱式。

此型主要分布在铜仁地区和遵义地区东部,黔东南和黔西南自治州也有少量分布。

妇女服装为大襟短衣、长裤,极大多数缠头巾。

缠头巾的青年着盛装时,多数佩戴多件精制银饰。

女装

苗族妇女上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣,下身穿百褶裙。

衣裙或长可抵足,飘逸多姿,或短不及膝,婀娜动人。

便装时则多在头上包头帕,上身大襟短衣,下身长裤,镶绣花边,系一幅绣花围腰,再加少许精致银饰衬托。

女子服饰式样最多,有130余种,仅贵州就有101种。

在贵州、云南、川南、广西、海南岛等地,穿百褶裙,但长短不一,以黔东南差别最大,有的到脚面,有的超过小腿肚,有的过膝,有的仅30厘米左右,但以裙到小腿肚最为普遍。

颜色为青、蓝、白,裙面有绣花、挑花、镶花,也有蜡染或素净的。

上衣有大襟的,也有大领的。

在湘西、黔东北、鄂西等地,在清乾、嘉时期,因民族暴动失败后,被迫改装,穿长裤、大襟右任上衣,农边、袖口、裤脚都镶花边。

在接龙时才穿裙子,平时不穿裙。

每逢节日妇女们走亲访友,头部、颈部、手腕都佩戴样式繁多的银饰。

男装

男子服装式样比较简单。

贵州各地男子一般上身都穿对襟或左大襟短衣(也有穿右大襟短衣的),下穿长裤,束大腰带,头裹青色长巾。

冬天小腿部裹绑腿。

在黔西北地区则穿带有花纹的麻布衣服,肩披羊毛毡。

苗族男子的装束比较简单,上装多为对襟短衣或右衽长衫,肩披织有几何图案的羊毛毡,头缠青色包头,小腿上缠裹绑腿。

不论哪种衣饰,从备料到成衣,都是由妇女自纺、自织、自染、自缝、自绣而成,费工较大。

近年来,由于发展商品经济,部分地区苗族服装也成了商品而进行生产,不少青年妇女多从市场购买成衣。

瑶族服饰

尽管瑶族长期依山而居,处于迁徙、游耕状态,但其服饰仍保持款式多样、纹案古朴、工艺精美的民族特点。

据有关瑶族服饰研究专家统计,瑶族服饰款式有百余种,各支系各地方有所不同。

一般来说,男子穿对襟或右衽、铜扣上衣,或圆领花边丫形上衣,腰扎腰带,下身穿宽脚长裤,扎绑腿。

妇女一般穿圆领花边对襟或右衽长衣,下穿挑花长裤或百褶长裙,扎绣花腰带或围裙,也缠绑腿。

无论男女,服饰一般都喜欢用青布制作,喜欢用红、蓝、黄、绿、白、紫等色彩点缀。

这些点缀品是用各色丝线经过挑、绣、织、染等工艺制作而成,看上去非常鲜艳精美,各种图案也十分生动逼真。

此外,瑶族男女都习惯使用绣花青布头巾或红布头巾包头。

特别是妇女的头饰,其样式千姿百态,有塔式、钢盔式、平顶式、飞檐式、银簪式、絮帽式等,并喜欢佩戴各种银饰。

白头帕

瑶族无论男女,都是通过帽子和头帕表示自己所处的生活阶段。

河口县瑶山的瑶族姑娘一到十五六岁,便改花帽为包头帕。

包头帕就意味着可以寻偶。

男子在幼年时亦戴花帽,到十五六岁后同样取下花帽改包头帕。

在金平区平安寨等地的尤勉支瑶族,俗称红头摇,因婚后包红头帕而得名。

该地妇女的头饰,在其一生中可分成三个阶段:

七八岁以下戴帽子,七八岁以上包头帕,婚后便包红头帕。

瑶族发式

瑶族男女,喜蓄长发,古籍就有男女蓄发,盘结头顶,名为“椎髻”的记载。

但也有相当一部分过山瑶妇女,过去则剃尽发蒂,戴上黄蜡制成的角帽,用布帕遮盖。

妇女头部装饰极为讲究,有的戴竹箭,有的竖顶板,还有的则戴上三五斤重的银条。

妇女头上的椎髻更是类多形奇,有的插上银牌、银花、银串珠之类,有的还插上几片白雉尾,十分壮观。

广西金秀大瑶山花蓝瑶妇女,用猪油裹拌卷成钢盔式发形,青光耀眼,独具一格。

龙胜各族自治县瑶家妇女发式都是蟠桃发髻,上面还用一边长约4寸、绣着各式花样图案的黑色方形头巾盖在头上。

白族服饰

白族人崇尚白色,以白色衣服为尊贵。

大理一带的男子多穿白色对襟衣,外套黑领褂。

洱海东部白族男子则外套麂皮领褂,或皮质、绸缎领褂,腰系绣花兜肚,下穿蓝色或黑色长裤。

女子服饰各地有所不同。

大理一带多穿白上衣,红坎肩,或是浅蓝色上衣、外套黑丝绒领褂,右衬结纽处挂“三须”、“五须”银饰,腰系绣花短围腰,下穿蓝色宽裤,足蹬绣花鞋。

妇女头饰更是异彩纷呈:

大理一带未婚女子梳独辫

且盘在花头帕外面,再缠上花丝带等,左侧垂着一束白绦穗;婚后发辫改为挽髻,盘在头顶,外包扎染或蜡染的蓝布帕,缠素色布条。

凤羽、邓川、洱源的姑娘喜戴“凤凰帕”;有的地方则头包花毛巾或只将辫子盘头上,再缠一束红头绳;有的地方头饰为“一块瓦”;有的地方头上用多块头布相叠覆盖,最外面的一块布上绣白族人民喜欢的图案。

再外缠多种颜色的头绳,格外美观。

妇女们都喜戴玉或银手镯、坠耳环。

城镇居民多穿汉族服装,青年人爱着时装。

白族服饰因聚居地不同而略有差异,但所体现出的总体特征是:

用色大胆,浅色为主,深色相衬,对比强烈,明快而又协调;挑绣精美,一般都有镶边花饰,装饰繁而不杂。

将其地域特点与白族服饰特色联系考察大致可寻出这样的变化趋势:

白族服装越往南显得越艳丽饰繁,越往北越见素雅饰简;就山区与坝区比较,山区白族穿着较艳,坝区白族相对较素.

白族妇女的衣饰堪称造型与色极调配的艺术杰作。

青年女性的衣饰,主要有头帕、上衣、领褂、围、长裤几个部分。

上衣多用白色、嫩黄、湖蓝或浅绿色,外套黑色或红色领褂,右衽结钮处挂“三须”、“五须”银饰,腰系绣花或深色短围腰,下着蓝色或白色长裤,或上下一体,色调一致,或衣、褂、裤、围腰各为一色,于多色块对比中求和谐。

有的以嫩黄色上衣,配同样颜色的长裤,点缀大红丝绒的领褂,有的以湖蓝色或绿色上衣,配上黑色丝绒领褂,再以镶深色边、缀深色带的浅色围腰抬色,明快之中显素朴,秀艳之中见端庄,醒目大方,毫无细碎之感。

白族男子一般穿白衫、长裤、裹腿、草鞋、外罩黑领褂,或皮质或绸缎,质料考究,俗称“三滴水”,腰系兜肚,下著黑色或蓝色长裤。

白族服饰既是适应于白族人生产劳动、生活文化以及气候特点的产物,又是秀丽的湖光山色潜移默化地对白族人审美观念陶冶的结果,具有独特的风格。

银光闪闪的“登机”

“登机”是洞源县白族妇女特别喜爱的一种头饰。

“登机”是姑娘心灵手巧的标志。

每个姑娘都亲手精心缝制一顶“登机”,戴在头上去探亲、访友、赶集、幽会。

“不会缝‘登机’,找不到称心人。

”。

据说,从前有个白族姑娘,名叫素花,她和青年猎手阿鹰相爱。

有一个黑面妖精想从中破坏他们的姻缘。

一天,黑面妖精趁阿鹰独自上山打猎的时候,刮起猛烈的妖风,把他卷进魔洞。

素花得知消息后,不畏艰难险阻,走遍山山岭岭,四处寻找阿鹰。

他的诚心感动了神仙,神仙送给她一顶银光闪闪的“登机”。

她把它戴在头上,顿时觉得威力无比。

她按神仙指引的方向,历尽艰险,找到魔洞,与黑面妖精展开殊死的搏斗。

这时,“登机”的银光刺瞎了黑面妖精的双眼,素花终于打败了黑面妖精,救出了阿鹰,并与他结为夫妻。

从此,白族妇女都把“登机”当成吉祥的象征戴在头上。

土家族服饰

土家人曾有过男女都穿短衣、着筒裙、赤足椎发,装束一样的阶段。

大约在清“改土归流”后男女的装束才有了差别;解放初,除女子由穿裙改为裤子外,其服饰在200年间变化不大。

土家妇女的头上缠着7尺或14尺长的成圈形的墨青丝帕或布帕,上装为矮领、左衽大襟、大袖的麻质和棉质短衫,由自纺、自织、自染的土布缝纫而成。

老年妇女喜欢青、蓝色的布衣,只在两衣角绣些花卉图案,女装的衣领高五分左右,上面有三条花带,叫“三股筋”,托肩在外,托肩外缘和外缘下的衣襟边缀上一条宽青边,边下再贴三条等宽的五色梅花条,胸前钩花,袖口和衣襟上饰以小条花边。

平时,妇女穿的上衣,有无领和矮领,长襟和短襟两种,在一片素色的衫底上,托肩及衣襟边都压有另一颜色的布条。

衣襟的左右角或一角,有的绣着小花朵,袖口也压上两条另色的布条。

已婚妇女袖口较大,把衣袖卷上以便幼儿吸乳。

妇女的“八幅罗裙”裙褶多又直,绣有花纹,庄重大方。

有的妇女穿大脚筒裤,裤脚处滚上梅花条。

妇女的首饰多而富有特色。

除发髻上的银钗外,在着盛装时,还戴各种式样的金银发花和“灯笼”、“瓜子”、“单环”、“两环”等银耳环;胸前右衽扣上“银环”,在环上挂着八串银链,在链上系着银牌、银铃、银牙、银挖耳,手腕上戴手圈,手指上戴戒指。

男子服饰比较简单,把头用青蓝色或白色的土布帕子缠成“人”字形,过去还在左耳穿耳环。

青年男子喜穿对襟短衫,钉上七对、九对、十一对不等量的扣子。

老年男子常穿无领满襟短衣,压素色布条“琵琶襟”服,在短衣外面套黑布单褂,俗称“鸦鹊褂”。

男子穿白布围脚和青、蓝布的大筒裤,在膝至踝上缠“布裹脚”。

哈尼族服饰和头饰

哈尼族喜欢用自织自染的小土布做衣物。

崇尚黑色,古朴庄严。

6-7岁以前的儿童基本无性别之分,以护体为本。

各地男子服饰发式也基本统一。

上穿青色或蓝色有领对襟短衣或无领左衽短衣,袖长及腕而窄,用别致的布纽或发光的银币、银珠作扣。

下穿裤腿肥大的扭裆青色长裤。

老年男子头缠一条青色大“包头”,或戴旧式瓜皮小帽。

青年男子多改蓄短发,身着汉装。

女子的服饰和发式极为丰富多彩,地区、支系差别较大。

一般以单或双辫、垂辫或盘辫、系裙的高低和服饰、围腰的色调等来区分年龄。

大部分女子上穿左衽短衣,以银珠或布条作纽扣。

下身穿着各地不一,分长裤、短裤和折裙几种。

盛装时外披坎肩一件。

多系花围腰,腿缠花青布绑腿。

大部分地区的女子喜欢佩带银耳环、耳坠和项圈,以银链和成串的银币作胸饰。

手腕上佩戴银方镯、扭镯和龙镯。

用于装饰服装的物品很多,有海贝、羽毛、虎牙、兽骨、项链等。

刺绣于服饰的图案大致包括山川、河流、树木、日月星辰等。

所有的图案,实质是其区域地理环境的折射,是对祖先迁徙历史的记述。

在各地哈尼族丰富多彩的服饰中,红河南岸大羊街、浪堤一带哈尼族(叶车支系)妇女的服饰极富于特色。

她们的上衣统称龟式服,共分三种,即外衣、衬衣和内衣。

外衣场“雀朗”,为靛青色对襟正摆短衣,无领圆口,袖长及肘而宽,对襟两边钉着若干精致的装饰排扣。

“雀朗”浸染成靛青色之后,涂上一层清淡的牛皮胶水使其微泛淡红色,表示手艺高强。

衬衣称“雀巴”,无领、尖口,下摆圆如龟状,左右两襟下截稍宽,搭于胸前,并以细棉线将左襟系于右腋下,交叉成剪刀口状,内衣称“雀帕”,实际是贴身对襟内褂,无扣、无领、圆口,在圆口右方前沿缀着一串银链,以系针线筒和口弦筒用。

叶车妇女以多衣为荣,在“雀帕”正摆下钉有数道青蓝色相间的假边,表示多衣。

少女的左胸常常被遮掩得严严实实,右胸却是半袒露的。

它显示着叶车少女青春的健美。

节日期间,姑娘们的腰间紧束着宽若手掌的一条五色彩“帕阿”,它不仅使姑娘全身曲线十分优美,而且表现出几分女性袭人的英气。

叶车女子下身是赤足裸腿的,终年仅穿一条紧身贴体青年短裤,颇似水上运动员的游泳裤,起至大腿上端以下全部裸露,视短裤紧勒至现出臀部原形为美。

无论暑夏炎天下田栽秧锄禾,或数九寒天进深山老林破柴割草,从不穿长裤。

短裤的剪裁根据自己的身材胖瘦来进行剪裁,原则以能紧束臀部为好,别致之处是在短裤的前边,要呈人字形对折出七道褶子来,一眼看去,就好像有七条短裤穿在身上。

她们头上戴的那顶洁白“帕常”,是用白布缝制的尖顶软帽,其状略似雨衣上的雨帽,不过,后面多了一截好看的燕尾。

"帕常"的燕尾边沿,用彩线绣着各种精美的花纹,里面用一根白线把“帕常”紧紧拴在发辫上,以保证它只会迎风飘舞,而不会随风飞去。

“帕常”制作简单,戴在女子头上,像一只只白蝶。

叶车姑娘的银饰,也为她们别具风采的服饰增添了光彩。

除了手腕上戴的银镯和腰带上装饰的银泡外,胸前来挂着两串银。

银是由许多条银链和银泡连缀起来的,挂在胸前,把那套样式别致的龟式服点缀得光彩照人。

此外,在“雀帕”下摆边缘,还系着