人教版高中化学说课稿.docx

《人教版高中化学说课稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版高中化学说课稿.docx(63页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

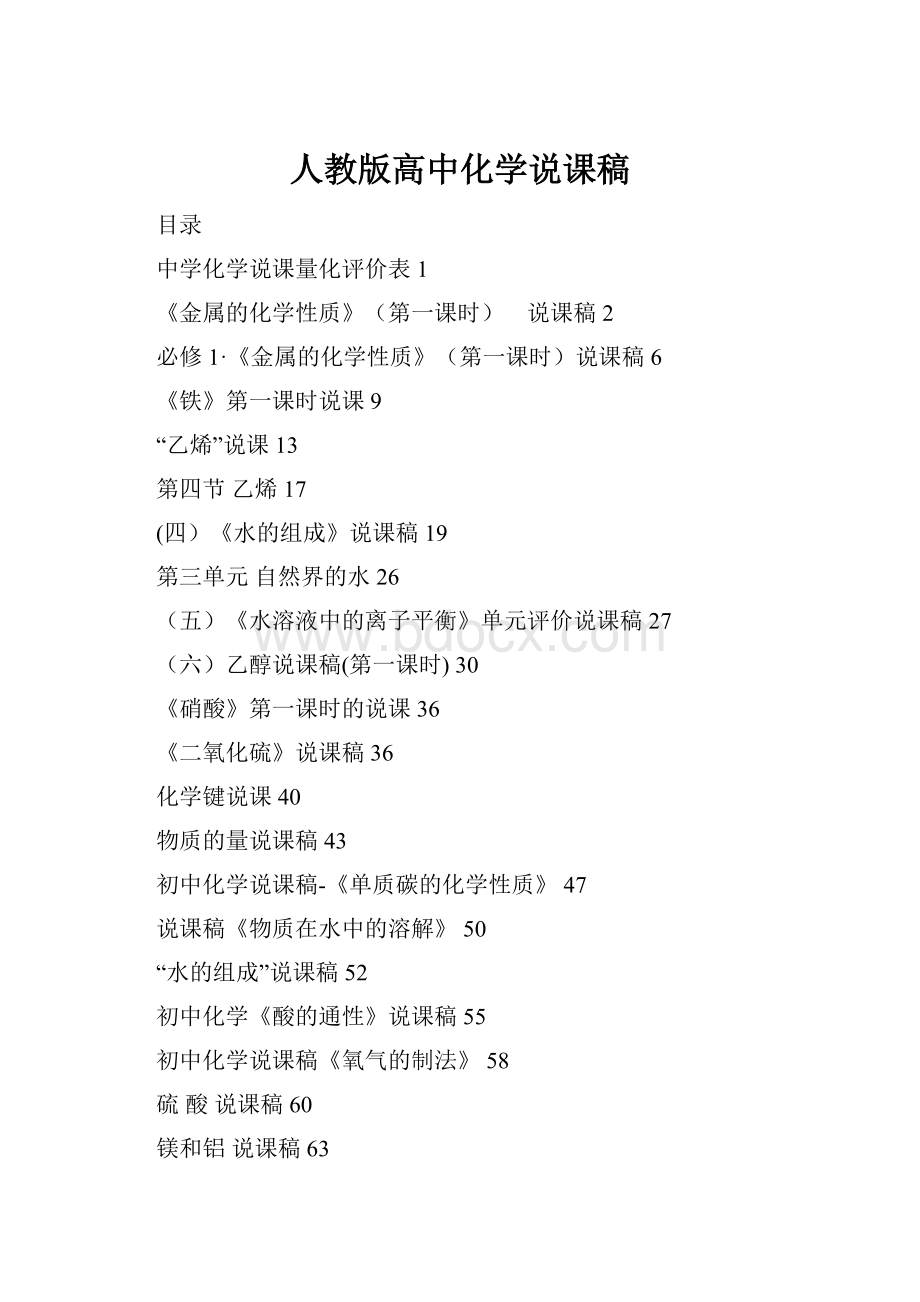

人教版高中化学说课稿

目录

中学化学说课量化评价表1

《金属的化学性质》(第一课时) 说课稿2

必修1·《金属的化学性质》(第一课时)说课稿6

《铁》第一课时说课9

“乙烯”说课13

第四节乙烯17

(四)《水的组成》说课稿19

第三单元自然界的水26

(五)《水溶液中的离子平衡》单元评价说课稿27

(六)乙醇说课稿(第一课时)30

《硝酸》第一课时的说课36

《二氧化硫》说课稿36

化学键说课40

物质的量说课稿43

初中化学说课稿-《单质碳的化学性质》47

说课稿《物质在水中的溶解》50

“水的组成”说课稿52

初中化学《酸的通性》说课稿55

初中化学说课稿《氧气的制法》58

硫酸说课稿60

镁和铝说课稿63

《氨的性质》说课稿65

中学化学说课量化评价表

项目评价内容等级分数得分

ABC

教材分析

20%说明教学内容的地位和作用864

说明教学目标、要求及成因764

教学重、难点及其成因分析543

教法分析

20%阐述教法设计的理论依据和对激发兴趣、建构知识、培养能力、提高素质等方面的积极意义864

说明化学实验或现代教育手段在突出重点、突破难点上的作用和优势764

说明教学反馈、控制与调节的措施及设计思想543

学法指导

15%能恰当分析学生的基础、能力、特点、和素质864

说明指导学生自我建构知识的措施、方法及成因764

过程分析

35%说明课堂引入的方式及其优越性543

重点说明教学过程中的关键环节对启发思维、建构知识、培养能力、提高素质等方面的作用201510

说明教学过程对体现新课程理念、实现教学目标的作用和意义1086

教师素养

10%教态端庄自然,语言简炼生动,普通话准确且具感染力;板书设计精炼、有条理,辅助教学操作熟炼1086

满分100分得分

特色加分教学设计有创新可加1-3分,但总分不得超过100分

评委评语

《金属的化学性质》(第一课时) 说课稿

一、教材结构和内容分析

本节内容在全章以及在整个中学化学课程中的地位:

本章开始学生初步、系统地接触元素化合物知识,内容在化学实验基本方法和化学物质及其变化之后。

在本章和本节中,学生初步尝试从实验操作和实验现象去探索(金属)物质化学性质;从基本原理(氧化还原反应原理)去深化对这些性质的理解,这种学习方式的过程和方法一经掌握后,可以驾轻就熟地学习后一章非金属及其化合物的内容。

二、教学目标和教学重难点

依据新课程理念,本着对教材结构和内容的深刻理解,提出本节教学的目标:

1.知识和技能目标:

了解金属和非金属的反应,探索金属的性质和金属的原子结构的关系,初步学会从实验的角度探索和认识物质的化学性质的本领。

2.过程与方法目标:

体验通过实验发现化学问题,揭示物质性质的过程与方法。

3.情感态度和价值观目标:

通过奇妙的化学实验的操作(如钠的切割)和精彩的化学实验现象(如钠的燃烧反应)感受化学世界的美妙变化,提高学习化学的兴趣。

要实现以上的教学目标,我认为:

我们不可能在一节课中面面俱到的讲清楚所有的金属的所有的性质,要有所侧重,其中钠在不同条件下和氧气的反应以及如何从实验的角度揭示这些反应的过程是本节课堂的重点。

但是由于学生以前没有看到过钠,更谈不上钠的化学反应了,燃烧后得到的过氧化钠化学式特殊,学生比较难以接受,因此钠在不同条件下的反应及其产物的比较分析是本节教学的难点。

同时也应该由点到面,能够学会几种金属之间性质的比较具体情况,以及金属的性质和金属原子的结构之间的密切关系,这些都是本节教学的难点所在。

三、教法和学法

以上的重点和难点的突破是本节成功与否的关键,通过什么样的教法和学法显得异常重要。

我的教法是:

1.边讲边实验。

这是化学教学的常用方法,也是非常有用的方法,可以充分展示知识的建构过程,充分体现建构理念。

具体如何去做呢?

我的方法是教师演示和学生演示相结合,比如用小刀切钠,为什么不能让学生去做呢?

让学生去实验,去体验,去发现问题,提出问题自己去思考,这样做完全符合新课程的学生主体的理念,不要老是老师做学生看,老师提问题学生回答问题,是在启发不假,但常常启而不发。

当然教师要注意引导。

2.提出问题展开讨论并及时总结归纳。

可以是老师提出问题,也可以让学生在充分认识实验现象的基础上提出问题,可以是学生与学生的讨论,也可以是师生讨论。

如可以在钠、铝和氧气反应学习完了以后,及时总结这些物质和氧气反应时表现出来的还原性,从反应的难易程度总结还原性的强弱,从整体上把握金属和非金属的反应。

学法是:

学生在学习的时候可以多做比较,如学生在学习铝和氧气反应的时候可以去比较,两个实验做法不同但是现象一样,又如钠在不同的条件下和氧气反应,不比较难以深刻认识过氧化钠和氧化钠的区别。

那么,这种教法和学法如何应用到具体的教学中去呢?

下面谈谈教学过程

四、教学过程

(一)引入课堂。

其实,书本上的思考和交流部分就是引导学生展开对金属部分的学习,但是不具体。

我让学生自己畅所欲言,去列举在生活中了解到的金属的反应,比如铁的生锈,铜绿的产生,铁质菜刀为什么表面是黑色而刀口是银白色等,激发学生学习本节课的学习兴趣。

(二)复习旧知。

初中已经接触到一些金属,这里复习金属的物理性质,让学生认识金属的通性;复习和金属相关的化学性质,并分类归纳:

铁可以和氧气反应,活泼的金属可以和酸、盐发生置换反应等。

最后总结性思考这些反应中金属原子的失电子情况,引出性质和结构的相互关系。

(三)由此及彼,提出问题。

铁可以和非金属单质氧气反应,那么其他的金属呢?

从金、铁、镁和氧气的反应看,难易程度是不一样的。

可以让学生去思考:

更多的金属呢?

水到渠成的提出典型金属钠、铝分别和氧气反应的情况。

(四)师生互动,边讲边实验,探究钠的相关性质。

展示钠的存放,取用和切割,从中让学生领悟钠的物理性质;从切割后截面的颜色变化让学生体会过程中的化学变化,让学生自己提出问题并思考,去认识钠的化学性质活泼,并根据化合价自己去尝试书写反应方程式。

为了提高学生的主观能动性,强化学生主体的理念,接下来让学生去思考钠燃烧的情况怎样,让学生自己去取用,切割钠,提供必要的仪器让学生去加热钠,使之燃烧,观察现象,比较性的提出问题,引出钠的燃烧反应。

从产物的颜色认识到这是不同于氧化钠的新的物质,此时引导学生从化合价的角度初步认识过氧化钠。

(五)比较着做实验,认识铝和氧气的反应。

从钠的反应和镁、铝表面有氧化膜的层次,让两位学生比较着做实验,观察铝在打磨掉氧化膜前后两种情况下加热融化后的现象,让学生自发思考为什么现象会一样?

认识到反应的发生,体会到致密的氧化膜的保护作用。

让学生在认真阅读教材的基础上开放性的思考对铝的氧化膜的认识,可以作为课外的作业让学生进一步的拓展,提高学生能动的学习和收集材料并加工整理的能力。

(六)课堂小结。

由点到面,让学生思考金属化学性质的相似性:

很多金属可以和非金属氧气发生反应,从化合价的变化认识到这些反应中金属都体现出还原性。

这样和前面的氧化还原反应相呼应,并和本节课开始的时候金属的物理性质的通性相呼应,增强课堂的完整性。

还可以进一步提出问题,从反应的难易程度入手让学生认识到不同金属还原性的强弱区别。

五、认识和思考

新课程倡导以“主动参与,乐于探究,交流与合作”为主要特征的学习方式,这是广大教师课堂教学中所要积极探索的问题。

在本节课的教学中,我力图尝试指导学生使用这种方式进行学习,让广大学生不但要“学会”,还要“会学”、“乐学”,当仁不让的成为教学活动的主体。

不但要授人以鱼,还要授人以渔,更重要的是让学生掌握这种“渔”的过程。

当然本节课还存在着许多的缺点和不足,请各位给予指正和批评。

必修1·《金属的化学性质》(第一课时)说课稿

教材结构和内容分析

本节内容在全章以及在整个中学化学课程中的地位:

本章开始学生初步、系统地接触元素化合物知识,内容在化学实验基本方法和化学物质及其变化之后。

在本章和本节中,学生初步尝试从实验操作和实验现象去探索(金属)物质化学性质;从基本原理(氧化还原反应原理)去深化对这些性质的理解,这种学习方式的过程和方法一经掌握后,可以驾轻就熟地学习后一章非金属及其化合物的内容。

二、教学目标和教学重难点

依据新课程理念,本着对教材结构和内容的深刻理解,提出本节教学的目标:

1.知识和技能目标:

了解金属和非金属的反应,探索金属的性质和金属的原子结构的关系,初步学会从实验的角度探索和认识物质的化学性质的本领。

2.过程与方法目标:

体验通过实验发现化学问题,揭示物质性质的过程与方法。

3.情感态度和价值观目标:

通过奇妙的化学实验的操作(如钠的切割)和精彩的化学实验现象(如钠的燃烧反应)感受化学世界的美妙变化,提高学习化学的兴趣。

要实现以上的教学目标,我认为:

我们不可能在一节课中面面俱到的讲清楚所有的金属的所有的性质,要有所侧重,其中钠在不同条件下和氧气的反应以及如何从实验的角度揭示这些反应的过程是本节课堂的重点。

但是由于学生以前没有看到过钠,更谈不上钠的化学反应了,燃烧后得到的过氧化钠化学式特殊,学生比较难以接受,因此钠在不同条件下的反应及其产物的比较分析是本节教学的难点。

同时也应该由点到面,能够学会几种金属之间性质的比较具体情况,以及金属的性质和金属原子的结构之间的密切关系,这些都是本节教学的难点所在。

三、教法和学法

以上的重点和难点的突破是本节成功与否的关键,通过什么样的教法和学法显得异常重要。

我的教法是:

1.边讲边实验。

这是化学教学的常用方法,也是非常有用的方法,可以充分展示知识的建构过程,充分体现建构理念。

具体如何去做呢?

我的方法是教师演示和学生演示相结合,比如用小刀切钠,为什么不能让学生去做呢?

让学生去实验,去体验,去发现问题,提出问题自己去思考,这样做完全符合新课程的学生主体的理念,不要老是老师做学生看,老师提问题学生回答问题,是在启发不假,但常常启而不发。

当然教师要注意引导。

2.提出问题展开讨论并及时总结归纳。

可以是老师提出问题,也可以让学生在充分认识实验现象的基础上提出问题,可以是学生与学生的讨论,也可以是师生讨论。

如可以在钠、铝和氧气反应学习完了以后,及时总结这些物质和氧气反应时表现出来的还原性,从反应的难易程度总结还原性的强弱,从整体上把握金属和非金属的反应。

学法是:

学生在学习的时候可以多做比较,如学生在学习铝和氧气反应的时候可以去比较,两个实验做法不同但是现象一样,又如钠在不同的条件下和氧气反应,不比较难以深刻认识过氧化钠和氧化钠的区别。

那么,这种教法和学法如何应用到具体的教学中去呢?

下面谈谈教学过程

四、教学过程

(一)引入课堂。

其实,书本上的思考和交流部分就是引导学生展开对金属部分的学习,但是不具体。

我让学生自己畅所欲言,去列举在生活中了解到的金属的反应,比如铁的生锈,铜绿的产生,铁质菜刀为什么表面是黑色而刀口是银白色等,激发学生学习本节课的学习兴趣。

(二)复习旧知。

初中已经接触到一些金属,这里复习金属的物理性质,让学生认识金属的通性;复习和金属相关的化学性质,并分类归纳:

铁可以和氧气反应,活泼的金属可以和酸、盐发生置换反应等。

最后总结性思考这些反应中金属原子的失电子情况,引出性质和结构的相互关系。

(三)由此及彼,提出问题。

铁可以和非金属单质氧气反应,那么其他的金属呢?

从金、铁、镁和氧气的反应看,难易程度是不一样的。

可以让学生去思考:

更多的金属呢?

水到渠成的提出典型金属钠、铝分别和氧气反应的情况。

(四)师生互动,边讲边实验,探究钠的相关性质。

展示钠的存放,取用和切割,从中让学生领悟钠的物理性质;从切割后截面的颜色变化让学生体会过程中的化学变化,让学生自己提出问题并思考,去认识钠的化学性质活泼,并根据化合价自己去尝试书写反应方程式。

为了提高学生的主观能动性,强化学生主体的理念,接下来让学生去思考钠燃烧的情况怎样,让学生自己去取用,切割钠,提供必要的仪器让学生去加热钠,使之燃烧,观察现象,比较性的提出问题,引出钠的燃烧反应。

从产物的颜色认识到这是不同于氧化钠的新的物质,此时引导学生从化合价的角度初步认识过氧化钠。

(五)比较着做实验,认识铝和氧气的反应。

从钠的反应和镁、铝表面有氧化膜的层次,让两位学生比较着做实验,观察铝在打磨掉氧化膜前后两种情况下加热融化后的现象,让学生自发思考为什么现象会一样?

认识到反应的发生,体会到致密的氧化膜的保护作用。

让学生在认真阅读教材的基础上开放性的思考对铝的氧化膜的认识,可以作为课外的作业让学生进一步的拓展,提高学生能动的学习和收集材料并加工整理的能力。

(六)课堂小结。

由点到面,让学生思考金属化学性质的相似性:

很多金属可以和非金属氧气发生反应,从化合价的变化认识到这些反应中金属都体现出还原性。

这样和前面的氧化还原反应相呼应,并和本节课开始的时候金属的物理性质的通性相呼应,增强课堂的完整性。

还可以进一步提出问题,从反应的难易程度入手让学生认识到不同金属还原性的强弱区别。

五、个人的认识和思考

新课程倡导以“主动参与,乐于探究,交流与合作”为主要特征的学习方式,这是广大教师课堂教学中所要积极探索的问题。

在本节课的教学中,我力图尝试指导学生使用这种方式进行学习,让广大学生不但要“学会”,还要“会学”、“乐学”,当仁不让的成为教学活动的主体。

不但要授人以鱼,还要授人以渔,更重要的是让学生掌握这种“渔”的过程。

当然本节课还存在着许多的缺点和不足,请各位给予指正和批评。

《铁》第一课时说课

教材简介:

本节教材包括铁和铁的一些重要化合物的性质,Fe2+和Fe3+间相互转变及Fe3+检验等内容,本课时的内容是铁的性质

学生在学习这一节教材前已陆续学了一些铁及其化合物的知识,现以学生在曰常生活中接触较多在国民经济中占有重要地位的铁作为过渡元素的代表,进一步较系统地学习一些铁的基础知识,使学生对过渡元素的认识具体化;使元素周期律和金属活动性顺序的知识得以应用;并为炼铁炼钢的学习打下基础。

本节教材在内容上是以铁的化学性质作为重点展开的,从铁的性质引出铁的化合物和Fe3+的检验等知识,因此本节的重点之一即是铁的化学性质。

教学目标:

根据教学大纲的要求和编写教材的意图及本节的特点,本课时抓住了以下教学目标:

知识目标:

使学生掌握铁的性质,且体现铁是比较活泼的金属的性质,尤其是Fe显价规律

能力目标:

培养学生的自学能力;观察能力;动手能力;思维能力;团结合作的精神

哲学目标:

通过人类对铁的认识和使用铁的历史的叙述,使学生们认识到铁的冶炼对人类生活文明及生产力发展所起的巨大作用。

而我国钢铁史的发展则进行爱国主义的教育。

说学法:

学习这一节前,布置学生对金属键,实验操作,氧化还原反应进行复习,且写出有铁参加的化学方程式,形成一个较好的知识〝铺垫〞。

1通过提出疑问展开对铁的物理性质的讨论,引导学生用金属键解释其物理性质,且能推出性质是由结构决定的这一知识点,从而引导学生查看铁在元素周期表中的位置及写出铁的原子结构示意图。

2.演示实验由学生集体完成,目的是强化学生实验的基本操作;锻炼学生的心理素质和团结合作的精神;提高学生的观察能力;增加实验现象的能见度;激发学生的参与实验的兴趣,同时也能活跃课堂气氛,提高教学效果。

确实发挥学生的主动性,如做完上述实验后再问:

铁还能和哪些化合物反应?

于是学生积极思考答,Fe在潮湿的空气中生锈,Fe和浓H2SO4浓HNO3的反应,Fe和水蒸气的反应。

这样有利于发散思维的培养。

帮助学生抓住关键,掌握重点,突破难点。

学习铁的性质要抓住结构决定性质,性

是中心这一条主线。

归纳出下列关系:

强氧化剂O2Br2Cl2HNO3Fe3+

Fe_________

弱氧化剂SI2H+Cu2+Fe2+

点燃Fe3O4

Fe+O2——

高温FeO

说教法:

我采用“实验,讨论,归纳与阅读,讲解相结合的教学方法,首先从学生已有的元素周期律,金属的物理性质,金属活动顺序等知识下手。

例如通过提出问题,引出铁的物理性质的讨论。

这样用解决问题的方法导出知识,学生记忆深刻。

帮助学生复习了金属键的知识,同时也证实了过渡元素的金属性。

在讲化学性质时,我首先让学生回忆以前的知识,随后学生们归纳出铁与单质和化合物反应的五个实验,这五个实验让学生上台做,即Fe和S,Fe和O2,Fe和Cl2的反应,其次是Fe和化合物稀HCl以及CuSO4的反应,每六个学生完成一个实验,发扬集体合作精神,通过学生积极配合,有的讲实验,有的做实验,有的板书,营造一种学习氛围。

在学生们看到自已成果而高兴时,再引导学生从Fe的化合价入手,应用氧化还原反应去分析Fe是比较活泼的金属,且遇到强氧化剂显+3价,遇到弱氧化剂显+2价。

使知识自然由感性认识上升到理性认识

课堂教学程序:

创设学习情景,使学生产生学习情趣。

我在讲新课前,首先放一段录相带,主要内容是:

铁是日常生活中最常见的金属,人类对铁的认识起源于远古时代的铁陨石,随着社会的进步,铁的冶炼对人类生活文明及生产力的发展起着极大的推动作用。

我国是最早发明铸铁冶炼的国家,比欧洲早一千五百年,利用焦炭冶炼也是我国的一项发明比欧洲早五百年。

1996年我国钢铁产量突破亿吨,成为世界上第一产钢大国。

短短几十秒钟,让学生明白了学生铁的这一节的重要性,且带有很大兴趣和责任感进入下一步的学习。

通过反馈提问,引出铁的物理性质,并且动画显示原子结构

在冶金工业上,将铁划分为哪类金属?

将铁制成铁锅,应用了铁的哪些物理性质?

如何用物理方法分离铁粉与砂子的混合物?

通过学生讨论即可得出结论,随后再追问性质是由什么决定的呢?

即引出铁的原子结构特点。

用液晶投影仪投影元素周期表,介绍过渡元素和铁在周期表中的位置,以及铁的原子结构示意图,动画变成Fe2+和Fe3+离子结构示意图。

学生上台演示实验,师生共同写出铁的显价规律。

AFe可与哪些物质反应?

。

学生们纷纷打开记忆的大门,你一言我一语的讨论开了。

小结出Fe与SO2Cl2的反应以即Fe与稀HClCuSO4溶液的反应,然后由学生(每六个学生完成一个实验)上台实验,同学们都力争想把自己的实验做到完美而积极地准备着。

实验开绐了,教室里鸦雀无声,学生们仔细地观察着每个现象,聆听着解说员的讲解,同时一个学生在黑板上板书方程式,标明Fe的变化价态。

在实验完毕同时液晶投影仪显示正确答案。

B根据方程式中Fe的变化价态,同学们自然得出这节课的重点内容。

即Fe遇强氧化剂时显+3价,遇弱氧化剂时显+2价。

随后紧接着问:

Fe遇冷的浓硝酸一定会显+3价吗?

一个同学立即回答说:

不行,因为发生了钝化,但在加热条件下能反应。

我于是再追问:

Fe和硝酸反应后显+3价,和HCl反应却显+2价,这是为什么?

又有一位同学立即回答:

因为HCl是非氧化性的酸。

C铁和水蒸气的反应我们见过吗?

答:

见过,当红热的铁炼出时,要用水冷却,同时还有一个用途是在铁的表面形成一层质密的氧化膜Fe3O4防止生锈。

D授课完毕,配上课后习题,以巩固所学知识。

这样教学,将难点建立在实验基础上,使学生成为课堂的主体,动手实验,动口议论,动眼观察,动脑思考,动笔记录,学习显得生动活泼,教学效果事半功。

“乙烯”说课

一、说教材

1、教材的地位、作用

本节内容是继烷烃之后,向学生介绍不饱和烃和烯烃的概念,乙烯的分子结构、实验室制法和乙烯的化学性质。

在乙烯的化学性质中,又介绍了另一种重要的有机反应类型——加成反应。

本节内容是学生在系统地学习了烷烃之后,已初步了解学习有机化学的方法的情况下学习的又一类烃,在教材中占据了重要的地位。

且本节内容所涉及到的乙烯是一种重要的化工原料和产品,在工农业生产、日常生活、能源、药物等方面都占有重要的地位。

通过乙烯的性质和用途的学习,可以进一步使学生认识到学习化学的重要性。

2、教材简析

教材先说明不饱和烃的定义,然后从乙烯分子的组成推导出它的电子式,再由电子式写出结构式,并从乙烯分子中含有碳碳双键,引出烯烃的定义,说明乙烯是烯烃中最简单的一种烃。

由于乙烯的分子结构是理解乙烯的化学性质的基础,因此教材在介绍乙烯的化学性质前,先介绍乙烯的分子结构。

这样,使学生容易体会到分子结构与性质的辨证关系。

教材先介绍了乙烯的球棍模型和比例模型,给学生以感性认识,接着介绍了它的键角、键长、键能等物理常数,特别是把乙烯分子中碳碳双键的键能(615KJ/mol)与乙烷分子中碳碳单键的键能(348KJ/mol)相比较,从而说明乙烯的双键中有一个容易断裂,它的化学性质比烷烃活泼,容易跟其他原子或原子团结合,即乙烯可以起加成反应的原因。

加成反应是烯烃的重要性质之一。

而乙烯跟酸性高锰酸钾或溴水的反应则是鉴别烷烃和烯烃的重要反应。

3、教学目标

(1)知识目标①使学生掌握乙烯分子的组成、结构式,重要的化学性质和用途。

②使学生学会乙烯的实验室制法和收集方法。

(2)能力目标①培养学生观察能力、思维能力、分析问题和解决问题的能力。

②对学生进行科学抽象能力的指导。

(3)德育目标结合“结构决定性质,性质决定用途”的教学过程对学生进行事物联系和发展的普遍规律的观点的教育。

4.教学重点:

乙烯的化学性质和加成反应

二、说教法

1.本节内容涉及到乙烯分子的结构问题,较为抽象,学生较难理解。

在教学中可多使用球棍模型,这样可以增加学生的感性认识,并结合多练习、多对比的教学方法,帮助学生掌握这部分的知识。

2.本节内容涉及到乙烯的实验室制法及其化学性质实验。

通过做好演示实验,让学生在充分观察实验现象的基础上,深刻理解乙烯的化学性质。

3.在本节内容的教学中,用计算机课件模拟乙烯的加成、加聚反应。

其主要作用在于突破难点,化小为大,变静为动,变抽象为形象,引导学生充分运用创造性思维或想象力去理解事物的本来面貌,促进其发散思维的发展。

三、谈学法

1.观察法:

通过观察分子结构模型,掌握物质的分子结构特点;全面观察实验现象,理解物质的性质,培养学生的观察能力。

2.对比学习法:

通过对比学习,掌握乙烯、甲烷燃烧火焰的情况。

在介绍加成反应时,与取代反应对比。

并引导组织讨论:

工业上制取氯乙烷应该利用乙烯和HCl的加成反应还是利用乙烷和氯气的取代反应?

为什么?

引导学生把知识学活。

通过对比学习可以培养学生灵活运用化学知识解决简单的实际问题的能力。

3.讨论学习法:

通过积极参与讨论,培养学生的思维能力。

四、教学程序

由于学生对有机物的学习方法还不是非常的了解。

所以在本节课的教学设计中,紧扣“结构决定性质,性质决定用途”这一主线。

这样的安排,有利于学生对系统地学习有机物的方法的掌握。

1.新课引入从复习乙烷的电子式、结构式入手。

后提出:

如果通过反应把乙烷分子中的氢原子消去2个,即分子式由C2H6变为C2H4,在C2H4分子中碳原子和氢原子是怎么结合的?

C2H4的电子式和结构式怎么写?

C2H6和C2H4的结构式有什么不同?

通过讨论,使学生掌握以下两点:

(1)乙烯分子中碳原子没有被氢原子完全饱和;

(2)乙烯分子中碳碳之间以双键相结合,而乙烷分子中,碳碳之间以单键相结合,从而引出不饱和烃和烯烃的概念。

2.分子结构的教学采用对比教学,边填表、边分析的教学方法,并尽量利用球棍模型来配合教学,以增加教学的直观性。

填写下表:

乙烷

乙烯

分子式

C2H6

C2H4

电子式