973项目的申报书CB808900G二叠纪地幔柱构造与地表系统演变.docx

《973项目的申报书CB808900G二叠纪地幔柱构造与地表系统演变.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《973项目的申报书CB808900G二叠纪地幔柱构造与地表系统演变.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

973项目的申报书CB808900G二叠纪地幔柱构造与地表系统演变

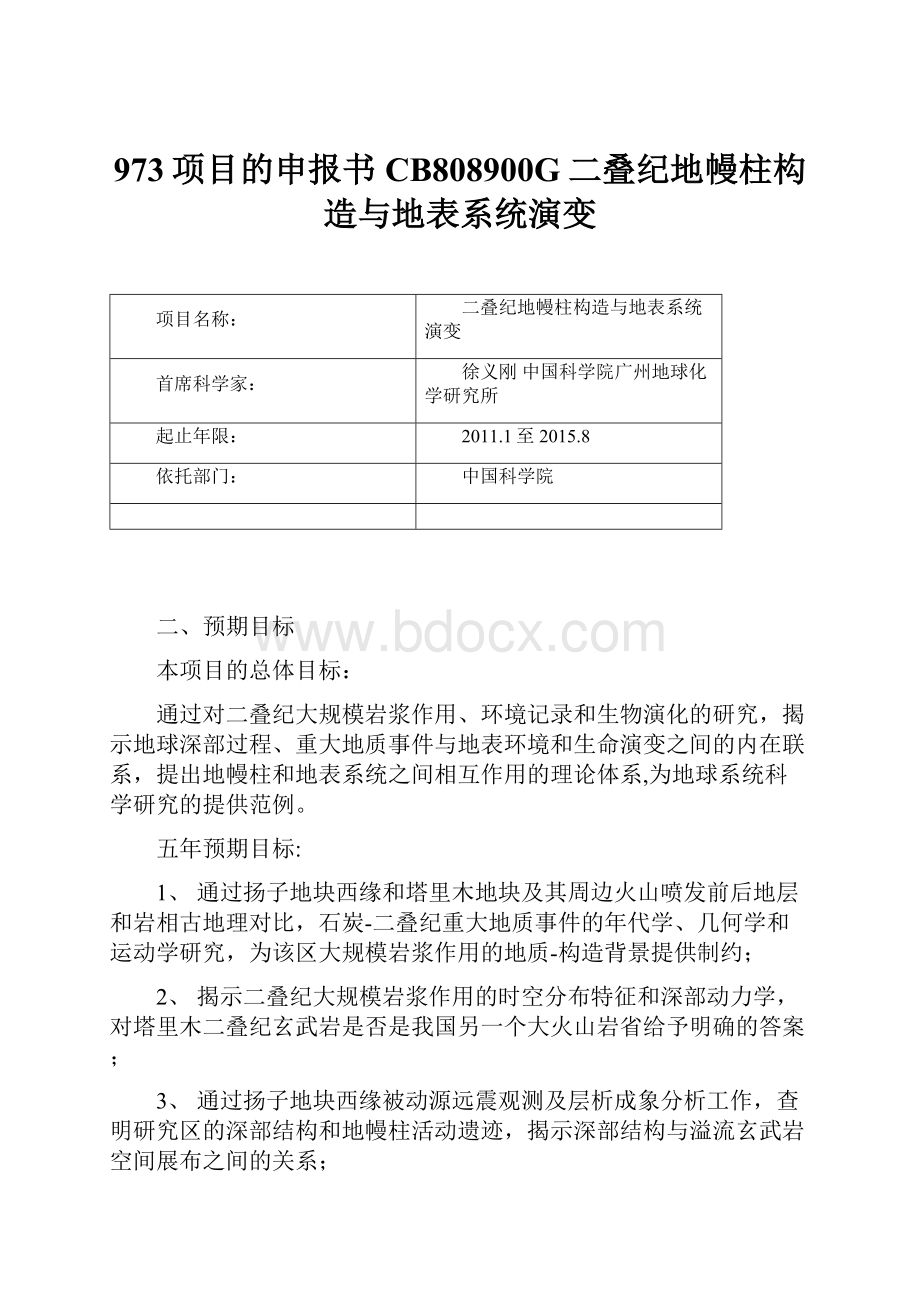

项目名称:

二叠纪地幔柱构造与地表系统演变

首席科学家:

徐义刚中国科学院广州地球化学研究所

起止年限:

2011.1至2015.8

依托部门:

中国科学院

二、预期目标

本项目的总体目标:

通过对二叠纪大规模岩浆作用、环境记录和生物演化的研究,揭示地球深部过程、重大地质事件与地表环境和生命演变之间的内在联系,提出地幔柱和地表系统之间相互作用的理论体系,为地球系统科学研究的提供范例。

五年预期目标:

1、通过扬子地块西缘和塔里木地块及其周边火山喷发前后地层和岩相古地理对比,石炭-二叠纪重大地质事件的年代学、几何学和运动学研究,为该区大规模岩浆作用的地质-构造背景提供制约;

2、揭示二叠纪大规模岩浆作用的时空分布特征和深部动力学,对塔里木二叠纪玄武岩是否是我国另一个大火山岩省给予明确的答案;

3、通过扬子地块西缘被动源远震观测及层析成象分析工作,查明研究区的深部结构和地幔柱活动遗迹,揭示深部结构与溢流玄武岩空间展布之间的关系;

4、完成攀西裂谷带人工源地震观测,获得横穿地幔柱活动区的地壳精细结构,计算岩浆产出量;

5、分析侵入岩与喷出岩之间的时空和成因关系,研究地幔柱岩浆上升过程中壳幔相互作用及对岩浆分异演化和成矿作用的影响;

6、研究地幔柱与岩石圈的动力相互作用,阐明其对大火成岩省多样性的控制;

7、揭示二叠纪环境变化的生命和地质记录,阐明地表环境变化与大规模火山作用之间的耦合和相互作用机理;

8、综合对比全球二叠纪三个火成岩省(峨眉山、塔里木和西伯利亚),揭示三者之间的时空联系并建立晚二叠纪全球地幔柱活动模式;

9、阐明地幔柱影响地表系统的主要方式和作用机理,初步建立二叠纪地幔柱活动和地表系统演变之间相互作用的理论框架。

以上预计的研究成果将以70~80篇论文发表在SCI刊物上,同时造就一批活跃于国际地学舞台的中青年学术带头人和若干创新研究群体,培养研究生和博士后20~30人。

三、研究方案

1、学术思路

本项目着眼于扬子地块西缘和塔里木地块及其周边地区,抓住两个关键地质作用过程(①二叠纪大规模岩浆活动、②二叠纪生命环境演变趋势),瞄准三个关键科学问题(①二叠纪地幔柱活动的证据、方式和过程;②大规模岩浆作用与晚二叠生物大灭绝的联系的证据和机制;③二叠纪大规模岩浆与成矿作用的多样性及其关键控制因素),揭示二叠纪大规模岩浆喷发的深部动力学控制因素及其环境-生命响应的机理,建立地球深部过程、重大地质事件与地表环境和生命演变之间的内在联系的新理论和新模式。

要完成这一目标,需要包括理论和实验模拟、地质学、构造地质学、地球物理学、地球化学、岩石学、矿床学和地层古生物等多个学科交叉和融合。

多技术联合应用、系统对比研究和综合集成等研究途径是提升解决问题能力和研究水平的关键。

图2项目设计和研究思路示意图

总体的研究方案分为两个层次(见图2),第一个层次的研究分别涉及地球深部和地表过程两个系统上,一方面通过对二叠纪岩浆作用的研究以及岩浆活动区构造地质和地球物理的探测,探讨二叠纪深部地质构造和动力学过程;另一方面通过二叠纪古生物地层和古环境恢复的研究,揭示当时地球环境变化和生物事件之间的关联性。

第二个层次则是要在第一个层次研究的基础上,重点剖析地球深部和地表过程两个系统之间在时间、空间上的相互联系和作用机制,揭示地球系统的整体运作功能。

2、技术途径及创新性

(1)采用野外构造岩相填图、构造-沉积建造分析等技术方法,通过石炭-二叠纪中国西部、扬子西部古特提斯洋演化、消减过程和其后劳亚大陆的拼合、Pangea超大陆的裂解为线索,剖析和恢复大规模岩浆活动前、岩浆的喷发及其巨量火山岩喷发后地壳层次的变形作用,对所属区块的古构造几何形态和运动学进行划分和复原;采用精细的不同尺度构造精细研究,确定各块体间的大型韧性剪切带和走滑带,进一步限定各主要的造山带及块体的构造属性,为确定大火山岩省的形成背景提供地质制约。

(2)采用锆石U-Pb原位定年法、40Ar/39Ar法、含Re岩石矿石Re-Os法等同位素测年技术,进行成岩、成矿和变形事件的精确定年,建立研究区精确的构造-岩浆作用的时间序列。

采用单颗粒锆石的U-Pb定年,确定P2-P3的界线年龄,勾画生物衰退的时间曲线,为探讨火山作用和生物灭绝提供基础性资料。

(3)采用岩石探针、元素地球化学示踪和同位素示踪(Sm-Nd,Lu-Hf,Pb-Pb,Re-Os,Rb-Sr和He同位素)等技术和方法并进行元素地球化学理论模拟,厘定二叠纪岩浆起源与演化和壳/幔相互作用的程度和方式,鉴别不同地幔端员组分对岩浆的贡献。

利用Pt-Os和Re-Os同位素体系联合示踪探索有否来自核幔边界的物质。

利用EPMA,LA-ICP-MS,FTIR和SIMS等技术,对火山岩样品中橄榄石斑晶内的熔体包裹体进行原位微区分析,获取熔体包裹体的含水量、挥发份、化学和Pb同位素组成。

利用这些数据,研究原始岩浆的成分和部分熔融时的温度压力条件,估算火山喷发释放的气体量。

(4)重点考察含矿岩体与非含矿岩体在岩石组合特征、外围构造组合等方面的异同以及岩体与围岩的接触界线特征,估算围岩蚀变对成矿作用的影响。

通过矿物成分、组构分析查明铁钛氧化物的形成是否与氧化物矿浆的不混熔分离有关;调查不同类型的矿床中矿物的成分、组构特征,揭示硅酸盐矿物与硫化物和铂族矿物的结构关系、形成顺序和期次,查明低钛玄武质岩浆形成不同类型铜镍硫化物矿床的主要机制和铂族元素富集的过程。

开展岩浆活动系统的地球化学示踪及岩浆动力学模拟研究,利用具有特征意义的矿物组合开展其形成温度、压力的测算,结合同位素示踪研究,建立岩浆运移、演化的垂向系统。

(5)采用线面结合的方式,通过区域远震和重力观测,开展壳幔结构层析成像,接收函数成像等研究,获得研究区立体速度结构,主要间断面几何结构与变异特征,为地幔柱活动遗留的印迹提取提供基础。

理解覆盖大火成岩省的壳幔结构、主要间断空间展布、地壳与上地幔性质,为地幔柱研究提供深部结构与构造约束。

通过跨越攀西裂谷带的人工源地震观测,重建裂谷带地壳精细结构、岩性结构、玄武岩展布规律,为地幔柱与裂谷的关系,地幔柱成矿规律认识提供地球物理约束。

(6)通过对华南瓜德鲁普统-乐平统连续地层剖面中生物多样性变化和生物地层带的延限统计,确定生物衰退、灭绝的速度和幅度;比较生物多样性变化规律和峨眉山地幔柱发生的时间和规模等;围绕着峨眉山玄武岩上覆和下伏以及中间的沉积岩夹层中多门类(尤其是牙形类和蜓类)化石开展精细的生物地层工作,建立瓜德鲁普统精细的生物地层系列;描述我国瓜德鲁普统-乐平统连续剖面的无机碳、有机碳、锶、硫、铅等同位素的变化曲线,建立与峨眉山玄武岩元素地球化学特征上的对应关系,确定峨眉山玄武岩事件期间更加精确的生物地层带时间限定,进而探讨地球深层变化与地表生物圈、大气圈等在时间和空间影响的关联性。

(7)综合集成、对比研究:

在上述研究的基础上,开展涵盖地质学、地球化学和地球物理的综合研究,论证塔里木二叠纪玄武岩是否是我国另一个大火成岩省,其形成是否与地幔柱有关;开展峨眉山、塔里木和西伯利亚等三个火成岩省的形成时间、地质和岩石性质的对比研究,提炼制约大火成岩省形成的深部和浅部动力学因素,建立中晚二叠世全球地幔柱活动模式;分析不同构造背景下,地幔柱与岩石圈相互作用形式与大火成岩省性质之间的关系,建立地幔柱与岩石圈相互作用的概念模型;阐明地幔柱影响地表系统的主要方式和作用机理,初步建立二叠纪地幔柱活动和地表系统演变之间相互作用的理论框架。

3、主要创新点包括:

(1)强调多学科交叉和多种方法的综合应用。

本项目涉及了构造地质学、岩石学、年代学、地球物理、地球化学,年代学、古生物学和地层学等专业的专家,围绕同一个关键问题从不同侧面开展研究,有助于揭示事物的本质。

特别是古生物学和深部地质领域专家的结合和合作还是不多见的;地球物理学和火成岩石学与成矿学的综合可揭示深部结构与浅部地质特征之间的耦合,对研究区成矿潜力的评价也具有重要意义;而关于地幔柱-岩石圈动力相互作用的研究则需要板块运动和深部物质垂向运动的知识和模拟,有利于揭示大火成岩省的多样性并提出新的地幔柱鉴别标志。

(2)强调了微区、原位分析技术的运用。

如熔融包裹体的原位、微区分析,以获取全岩成分所不能给予的信息,有利于地幔柱、俯冲板片或拆沉下地壳/岩石圈组分是否参与岩浆作用的判别。

(3)全球视野的对比和综合。

本项目探索的是二叠世地球上发生的一系列事件(火山、环境变化、生物灭绝、海平面下降等)之间的关联性,因此设计综合考虑二叠纪三次大火成岩省事件之间的相互关系及其动力学意义,以及与中晚二叠世双生物灭绝之间的因果关系。

这与以前针对单个岩浆事件和单个生命事件开展研究不同,有利于揭示环境变化和生命响应的渐变性或突变性。

4、与国内外同类研究相比的特色

(1)学术思想:

将深部地质和地表过程联系起来,组织不同领域的科学家围绕“地幔柱和地表系统相互作用”这一关键环节开展研究,为地球系统科学提供研究范例是本项目的主要学术思想。

长期以来,深部地质和地表过程分属两个不同的领域,不同专业人员之间的壁垒重重,但恰恰是这两个领域的交叉部是揭示地球系统科学内涵和本质的关键。

(2)研究思路:

阐明地幔柱和地表系统之间的相互作用,关键在于抓住“地幔柱活动与地表系统演变的耦合-联系机理”这个重要环节,强化深部地质(岩石学、地球物理)与浅表系统(地质学、古生物学、矿床学)研究的紧密结合,以地幔柱影响地表系统的三个关键途径为“链接”,实现两者的有机融合,综合研究二叠纪三次大火成岩省事件之间的相互关系及其动力学意义,以及与中晚二叠世双生物灭绝和环境变化之间的因果关系。

此外,本项目提出的不同背景下地幔柱-岩石圈相互作用的动力学模式研究思路,也有望使中国科学家跳出特例研究(Casestudy)的范畴,建立具有普适性的理论体系,这是在国际学术竞争中取得主导地位的突破口。

(3)研究对象:

如果说“地幔柱和地表系统之间的相互作用”是研究地球系统科学的切入点,那么选择二叠纪是实现这一目标最理想的研究对象,因为中晚二叠世地球上发生了一系列事件,包括三次大规模岩浆活动、最大规模的生物灭绝事件、地球磁场发生Illawarra反转事件、地史时期最大规模的海平面下降、海水Sr同位素比值的巨幅降低,以及类型完整的岩浆成矿作用。

而我国华南和塔里木是世界上这些事件记录最完整的地区。

只有认识并发挥我国二叠纪的地质优势,才能使我国地学在揭示地球系统整体行为和功能方面取得领先成为可能。

5、取得重大突破的可行性分析

(1)项目组主要成员来自三个国家基金委优秀创新群体,是国内地幔柱、深部结构和地层古环境领域最好的青年人才队伍,在以往的研究中取得了一流的成果,为实现本项目的目标奠定了基础。

例如主要成员对峨眉山玄武岩进行了长期的研究,所产生的系列成果使得峨眉山玄武岩已被国际学术界公认为大火成岩省,有关地幔柱活动的关键地质证据也被广泛接受。

在以往工作中形成的研究思路和成熟的工作方法将在本项目对塔里木二叠纪岩浆作用的研究中发挥作用。

南古所的同志对二叠纪生物灭绝事件的研究成果在国际上有广泛的影响,有一套成熟的工作方法,与火山作用的研究相结合将在阐明地幔柱影响地表系统的主要方式和作用机理方面发挥重要作用。

(2)本项目设计了地球物理学、地质学和地层古生物学等学科的综合研究内容,为多学科的交叉提供了难得的契机,而多学科的交叉是本项目取得突破的关键。

需要指出的是,多学科的交叉是本项目研究内容和思路的自然要求,而非人为的为了交叉而交叉。

例如地球物理学揭示的深部结构和岩石学所揭示的火山岩时空分布使得深部和浅部关联性的研究成为可能,其所揭示的精细地壳结构是理解地幔柱对地壳生长的贡献的前提;而火山作用的时间序列和释放挥发份量的确定为认识其与生命演化之间的关联性提供了保障。

(3)部分先期预研究(如不同背景下地幔柱-岩石圈相互作用的动力学模式研究)已取得阶段性的进展,显示了项目取得突破的前景。

6、课题设置及与项目关键科学问题之间的关系

该项目共设置以下6个课题:

课题1、二叠纪大规模岩浆作用的地质和构造背景

预期目标:

(1)塔里木二叠纪大火山岩省形成的地质-构造动力学背景;

(2)特提斯和地幔柱在晚古生代扬子西缘地质演化中作用;

(3)火山岩省形成前后重大地质事件的时-空约束;

(4)与火山岩省具直接关系的构造格局的恢复以及时空转换;

(5)“东吴运动”的区域性特点。

研究内容:

拟通过石炭-二叠纪中国西部、扬子西部古特提斯洋演化、消减过程和其后劳亚大陆的拼合、Pangea超大陆的裂解为线索,大规模岩浆活动前、岩浆的喷发及其巨量火山岩喷发后地壳层次的变形作用的恢复,构造变形和精细的年代测定对研究区(块体)构造进行研究,进而对所属区块的古构造几何形态和运动学进行划分和复原;采用精细的不同尺度构造研究,确定各块体间的大型韧性剪切带和走滑带,进一步限定各主要的造山带及块体的构造属性;运用高精度U-Pb,Ar-Ar测年技术,获得各变形格局的形成时限及其演化特征。

对比区内不同构造带和变形体与火山作用的深浅层的关系,建立火山作用的地质构造背景。

将块体的时空变化与边缘大型走滑带的时空发展相结合,了解特提斯构造域拼贴过程中不同陆块的叠加与改造关系。

结合有关晚古生代晚期-中生代沉积、火山-侵入作用的地质、地球化学和年代学结果,确定大火山岩省的形成背景、触发因素,以及动力学过程。

(1)石炭-二叠纪重大地质事件的精细年代学序列:

通过典型地质大比例尺地质填图与剖面研究相结合,加以精细的同位素年代测定(SHRIMP,LA-ICP-MS,40Ar/39Ar)和岩浆热事件的分析,研究特提斯构造域闭合过程中的陆内变形、岩浆活动过程。

并进而研究从碰撞边缘到陆内块体的变形与改造过程、构造性质的转换,为该区大火山岩省的形成提供构造背景。

(2)不同块体的构造对比及时空制约:

运用精细的构造、地层、岩浆活动的对比,结合精细的同位素年代测定,以及可能的古地磁方位测定,研究区内不同方向、不同时期叠加、漂移的块体的空间展布;以及与块体相关的构造带或造山带及大型走滑断裂的形成时代及其空间演化。

结合地质体的错移、计算机模拟,定量化研究各块体间或关键构造带/断裂带的位移距离,进而恢复不同块体的原位,特别是西部塔里木与四川的真正关系。

(3)火山岩喷发前的地壳抬升与区域构造运动:

通过精细的地层对比,岩石层细结构的分析,结合古风化壳上的岩性对比以及可测的铝土矿的精细定年,获得其形成的时间,并进而与火山活动的时限相对比,从而分析华南和中国西部同时期的构造运动。

讨论其与岩浆活动的关系。

进行区域古剥蚀作用、剥露的定量化研究,从而为限定火山喷发量及后期剥蚀提供地表证据。

(4)火山活动区块体与其边缘岩浆活动和特提斯构造演化的关系:

通过构造事件的对比,陆块边缘岩浆活动、俯冲活动的岩石学和相关的变形分析,以及火山岩喷发时的构造分析、古构造应力场的复原,并结合精细的同位素年代学约束,从而探讨特提斯与四川地块、塔里木与冈瓦纳大陆边缘等的关系。

分析大火山岩省的岩浆活动与大陆边缘板块构造的关系。

经费比例:

16%

承担单位:

中国地质大学(北京)、中国科学院广州地球化学研究所

课题负责人:

王瑜

学术骨干:

刘少峰、罗照华、仝来喜、梁新权

课题2、二叠纪大规模岩浆作用的时空特征和岩浆动力学

预期目标:

(1)扬子西缘和塔里木及其周边地区二叠纪岩浆组合和时空分布;

(2)软流圈-地幔柱-岩石圈-地壳在二叠纪岩浆中的贡献;

(3)二叠纪岩浆的形成条件和深部动力学制约。

研究内容:

本课题拟通过对我国西南和塔里木及其周边二叠纪大规模岩浆作用的年代学、岩石学和地球化学以及高分辨率的遥感图象及其成像技术对辉绿岩墙群的解译等综合研究,并结合区域地质资料和钻井资料,证明塔里木二叠纪玄武岩是否是除峨眉山大火成岩省之外的我国又一个大火成岩省;对比我国西南和塔里木及周边二叠纪玄武岩和中酸性侵入岩的岩石类型,成分特征和源区性质,建立幔源岩浆作用的深部动力学机制,包括软流圈(地幔柱)-岩石圈-地壳对塔里木大火成岩省的贡献、形成的构造环境、成岩机制及其与地幔柱的成因联系。

(1)二叠纪岩浆组合和时空分布:

对扬子西缘,特别是塔里木及其周边地区(包括中亚西段)二叠纪火成岩(包括部分晚石炭世基性-超基性岩)系统开展精确的锆石U-Pb和矿物Ar-Ar同位素测年以及野外地质剖面和盆地中心钻井柱状剖面中广泛分布火山岩层位的对比研究,厘定二叠纪大规模岩浆作用的时空格架,了解不同构造体制下构造-岩石组合的空间分布和演化序列。

寻找苦橄岩的存在,提供地幔柱成因的最直接证据。

通过系统的岩石学和元素地球化学以及同位素地球化学研究,厘定研究区二叠纪岩浆岩的构造-岩浆类型及分区。

(2)岩浆起源演化及壳幔相互作用反演:

采用“岩石探针”和同位素示踪技术,通过对不同构造-岩浆系统的岩石地球化学研究,了解岩浆源区特征、物质组分与熔融机制,分析不同起源岩浆系统的演化过程及其记录的壳/幔相互作用,特别是鉴别岩浆中软流圈-地幔柱-岩石圈-地壳组分,并定量评估其在二叠纪岩浆中的贡献,从而阐明二叠纪大规模喷溢的玄武岩成因机制。

通过对塔里木及其周缘地区和扬子西缘超基性岩中橄榄石熔融包裹体主量、微量元素等的测定和研究,查明其原始岩浆的性质和成分特征;并结合其铂族元素(PGE)、Re-Os以及He同位素等的分析和对比研究,为二叠纪大规模岩浆作用其深部是否有来自核-幔边界的物质提供证据。

(3)基性岩墙群和相关岩类的研究:

采用高分辨率的遥感图象(多光谱等)及其成像技术对塔里木巴楚地区、库鲁克塔格地区二叠纪广泛发育的辉绿岩墙群进行地质解译,并结合地表露头观察和验证,确定岩墙群的走向、空间分布,尤其注意判别岩墙群是否呈放射状特征。

通过对巴楚等地区出露的A型正长岩类开展Sr-Nd-Pb-Hf-O同位素研究并结合原有的元素地球化学数据等,探讨其成因以及对大火成岩省的贡献。

(4)综合研究:

根据年代学和岩石地球化学资料,回答塔里木二叠纪玄武岩是否是一个大火成岩省,并综合对比二叠纪和二叠纪-三叠纪交界存在另两个大火成岩省(峨眉山、西伯利亚大火成岩省)的异同,尝试建立晚二叠纪大规模岩浆作用的深部动力学模型及其与地幔柱的成因联系。

经费比例:

13%

承担单位:

浙江大学、中国地质科学院地质研究所

课题负责人:

厉子龙

学术骨干:

宋彪、唐哲民、陈宁华

课题3、二叠纪岩浆成矿作用的多样性与壳幔相互作用

预期目标:

(1)铜镍硫化物含矿岩体产状与S饱和过程、成矿模式的关系;

(2)钒钛磁铁矿的形成和A-型花岗岩的成因联系;

(3)喷出岩和含矿镁铁-超镁铁质岩体的内在成因联系;

(4)壳幔交换事件与岩浆大规模成矿的耦合作用模式。

研究内容:

以研究程度较低的塔里木大火成岩省钒钛磁铁矿和铜镍硫化物矿床的成因,以及峨眉山大火成岩省钒钛磁铁矿成因为主要研究对象,将地幔柱岩浆形成和演化以及相关成矿作用中涉及的壳幔相互作用为研究切入点,通过各类矿床的成矿过程及其共性、特殊性、相关性和时空分布规律的系统研究,提取不同地幔柱系统成矿母岩浆性质和金属超量富集信息,揭示壳幔相互作用的方式、类型、程度、机制与演变及其与成矿作用的关系,建立能涵盖不同类型成矿作用的机制及其动力学的地幔柱成矿理论;评估研究区大型—超大型铜镍硫化物矿床的成矿潜力;探讨全球背景不同岩浆大火成岩省中成矿作用类型差异的内在因素。

(1)成矿母岩浆性质及成矿动力学系统:

建立玄武质岩浆与含矿岩体的内在成因关系。

研究不同类型含矿岩体成矿母岩浆来源、成分和性质;进一步确定侵入岩(镁铁-超镁铁质岩体、碱性花岗岩体)与喷出岩(玄武岩、碱玄岩)之间的时空和成因耦合关系。

(2)成矿过程和主要控制因素:

研究地幔柱岩浆上升过程中原始岩浆与岩石圈地幔、地壳之间的相互作用对岩浆分异演化和成矿作用的影响;查明形成钒钛磁铁矿的主要控制因素和成矿动力学过程;查明铜镍硫化物矿床的形成与玄武质岩浆演化过程的关系、硫化物熔离与地壳混染程度之间的联系;探讨不同矿床类型在统一的地幔柱成矿系统中的内在成因联系。

铜镍硫化物矿床(化)能否形成的关键是铜、镍、铂族元素在低钛玄武质岩浆演化的过程中如何富集,主要的控制因素包括岩浆中硅酸盐矿物和硫化物的分离结晶的顺序和程度以及地壳混染程度。

要进一步查明的是,这三个主要因素在低钛玄武质岩浆演化过程中如何控制铜镍硫化物矿床的形成、以及形成不同类型的铜镍硫化物矿床。

钒钛磁铁矿的成因有可能是正常分离结晶和/或氧化物矿浆不混熔分离的结果,但是控制两个过程发生的主要因素目前均不清楚,可能的因素包括:

氧逸度、流体、磷灰石的形成、碳酸盐围岩的参与等等,进一步的研究工作将查明这些因素在高钛玄武质岩浆演化过程中的作用。

(3)地幔柱结构与不同类型矿床时空分布之间的关系:

早二叠世和晚二叠世的铜镍硫化物矿床均发现两种产状:

透镜状和岩席状;而钒钛磁铁矿赋存在层状辉长岩体中。

研究不同岩浆系列分带与矿床定位的关系、不同系列岩浆与不同矿化类型的成矿专属性;通过研究侵入岩与喷出岩成矿作用的互补性,确定地幔柱结构与矿床空间分布之间的关系。

通过上述研究,将地幔柱活动导致的构造-岩浆活动有机统一,深入理解大火成岩省中玄武质岩浆分异演化与不同类型含矿岩体的关系,建立起较为科学的地幔柱岩浆活动与成矿作用的理论体系。

(4)地幔柱成矿作用对比研究:

开展我国二叠纪地幔柱与二叠纪西伯利亚地幔柱成矿作用的对比研究。

西伯利亚地幔柱活动形成全球第一大镍矿Noril’sk,而不发育钒钛磁铁矿;而我国二叠纪地幔柱活动形成大量星罗棋布的、中小型铜镍硫化物矿床,和超大型钒钛磁铁矿。

这需要研究不同地幔柱系统岩浆成分的差异和演化特征,从而探讨不同大火成岩省成矿类型变化的原因。

经费比例:

16%

承担单位:

中国科学院广州地球化学研究所、南京地质矿产研究所

课题负责人:

王焰

学术骨干:

张传林、孙亚莉、赵太平、任钟元

课题4、地幔柱活动区壳幔精细结构及其深部制约

预期目标:

(1)揭示大火成岩省壳幔几何结构与物性变化规律;

(2)提示地幔柱与壳幔主要界面相互作用以及与大火成岩省溢流玄武岩空间展布特征之间的关系。

研究内容:

通过中国大陆大火成岩省深部地球物理探测,揭示地幔柱活动区壳幔精细结构,为地幔柱及其成矿规律认识提供地球物理支撑。

(1)覆盖大火成岩省被动源远震观测与深达660km的壳幔结构:

通过覆盖地幔柱活动区三维远观测,开展壳幔结构层析成像,接收函数成像等研究,获得研究区立体速度结构,主要间断面几何结构与变异特征,为地幔柱活动遗留的印迹提取提供基础。

(2)切过攀西裂谷带人工源地震观测与地壳精细结构:

通过遮放—者海全长600余公里剖面的人工源地震探测,获得横穿地幔柱活动区的地壳精细结构,揭示地幔柱与裂谷的关系以及与大火成岩省溢流玄武岩空间展布特征之间的关系。

(3)大火成岩省重力测量与岩石圈密度结构:

通过研究区重力资料收集和补充性观测,获得覆盖地幔活动区重力资料。

以人工源地震、天然源地震研究成果为基础,构建岩石圈尺度密度结构模型,探讨地幔柱与岩石圈相互作用。

(4)大火成岩省壳幔结构与成矿制约机制研究:

综合多学科信息,探讨地幔柱与不同层圈相互作用及其成矿深部制约。

经费比例:

20%

承担单位:

中国科学院地质与地球物理研究所、云南大学

课题负责人:

张忠杰

学术骨干:

胡家富、田小波、闫永利、陈赟

课题5、二叠纪环境变化的生命和地质记录与大规模火山作用之间的关系

预期目标:

(1)瓜德鲁普世-乐平世峨眉山玄武岩的岩石学和地球化学特征,确定其物源性质及对地表环境的元素影响效应;

(2)峨眉山玄武岩喷发的时间尺度及其在海相沉积中的元素响应关系。

通过两者之间的元素变化对应关系,确立火山事件的更精确的生物地层带时间限制;

(3)峨眉