高考语文试题分类辑录古诗鉴赏 安乡一中 龚德国.docx

《高考语文试题分类辑录古诗鉴赏 安乡一中 龚德国.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文试题分类辑录古诗鉴赏 安乡一中 龚德国.docx(54页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

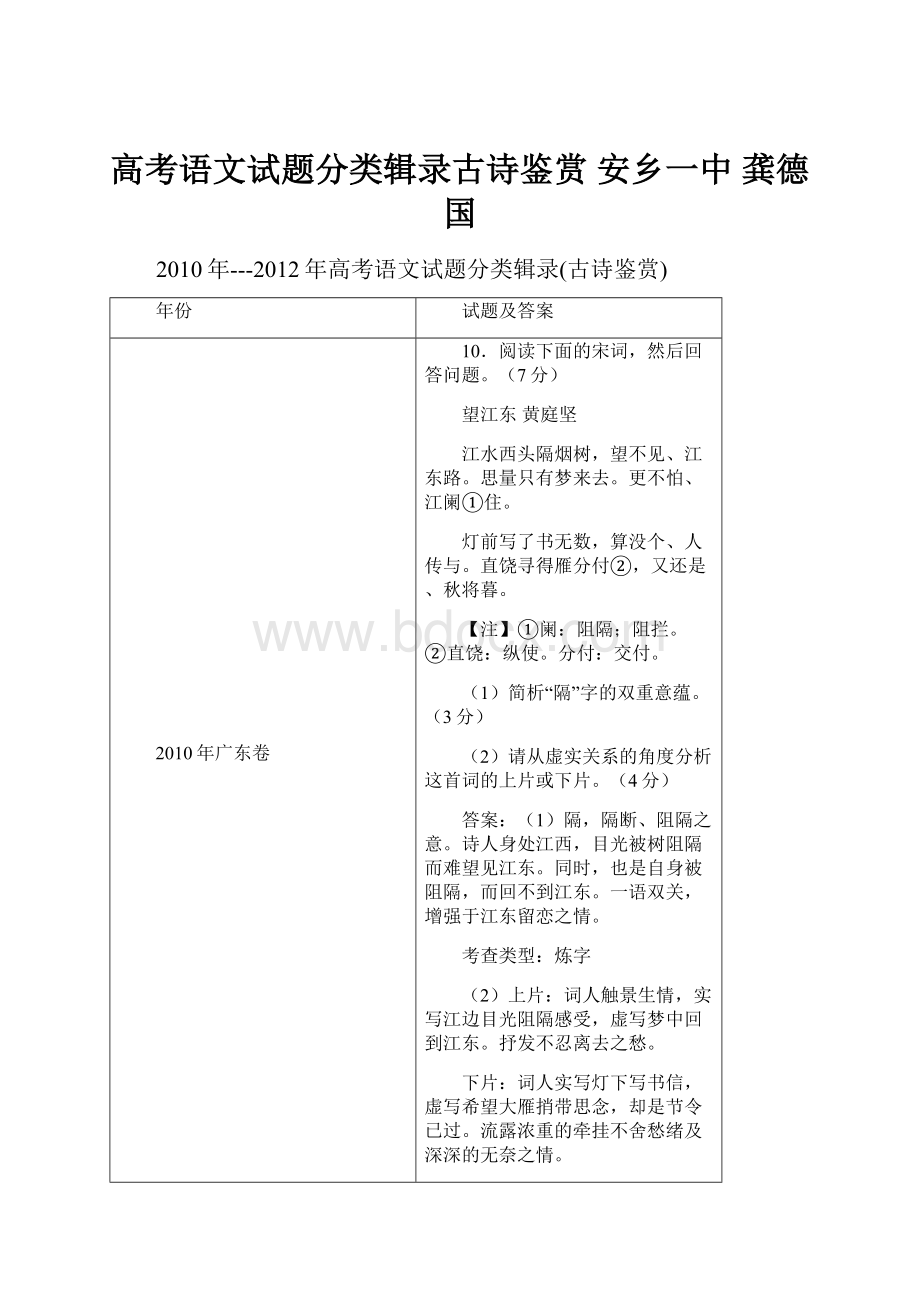

高考语文试题分类辑录古诗鉴赏安乡一中龚德国

2010年---2012年高考语文试题分类辑录(古诗鉴赏)

年份

试题及答案

2010年广东卷

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

(7分)

望江东黄庭坚

江水西头隔烟树,望不见、江东路。

思量只有梦来去。

更不怕、江阑①住。

灯前写了书无数,算没个、人传与。

直饶寻得雁分付②,又还是、秋将暮。

【注】①阑:

阻隔;阻拦。

②直饶:

纵使。

分付:

交付。

(1)简析“隔”字的双重意蕴。

(3分)

(2)请从虚实关系的角度分析这首词的上片或下片。

(4分)

答案:

(1)隔,隔断、阻隔之意。

诗人身处江西,目光被树阻隔而难望见江东。

同时,也是自身被阻隔,而回不到江东。

一语双关,增强于江东留恋之情。

考查类型:

炼字

(2)上片:

词人触景生情,实写江边目光阻隔感受,虚写梦中回到江东。

抒发不忍离去之愁。

下片:

词人实写灯下写书信,虚写希望大雁捎带思念,却是节令已过。

流露浓重的牵挂不舍愁绪及深深的无奈之情。

考查类型:

分片赏鉴主旨。

2010年天津卷

13.阅读下面两首唐诗,按要求作答。

(6分)

峡口送友人送蜀客

司空曙雍陶

峡口花飞欲尽春,剑南风景腊前春,

天涯去住泪沾巾。

山鸟江风得雨新。

来时万里同为客,莫怪送君行较远,

今日翻成送故人。

自缘身是忆归人。

(1)《峡口送友人》一诗描写了什么时节的景色?

他是通过哪个意象表达出来的?

答案:

暮春飞花

解析:

本题考查“鉴赏诗歌事物形象(意象)”的知识。

能力层级是C级。

思路的突破口是抓住写景的句子。

因为诗词中常常使用一个或多个意象来描摹景物特征,渲染氛围,营造意境,并蕴含作者的思想感情。

在《峡口送友人》诗中,只有第一句是写景句。

这句中“峡口”表示地点。

“花飞”就是意象,也就是飞花。

“欲尽春”则直接表明季节是暮春。

(2)两首诗在抒发送别之情的同时,还表达了什么共同的情感?

答案:

思念故乡之情

解析:

本题考查理解作者的思想情感。

前一首“同为客”表现思乡之情,后一首“自缘身是忆归人”直接表现了对家乡的思念。

(3)有人认为《峡口送友人》诗采用了正面烘托的手法。

《送蜀客》一诗采用了反面衬托的手法。

你是否同意?

请说明理由。

答案:

同意:

第一首用伤春之景正面烘托离别之情;第二首用早春清新之景反衬离别之情,以乐写哀。

不同意:

第一首用伤春之景正面烘托离别之情;第二首也是正面烘托。

用早春清新之景烘托食人分离友人归乡的喜悦之情。

解析:

考查鉴赏诗歌的表达技巧。

烘托本是中国画的一种技法,用水墨或色彩在物象的轮廓外面渲染衬托,使物象明显突出。

用于艺术创作,是一种从侧面渲染来衬托主要写作对象的表现技法。

写作时先从侧面描写,然后再引出主题,使要表现的事物鲜明突出。

第一首写伤春之景,目的是写离别之情,是正面烘托;第二首理解情感是回答同意与不同意的关键。

2010年全国II

12.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

(8分)

梦中作①欧阳修

夜凉吹笛千山月,路暗迷人百种花。

棋罢不知人换世②,酒阑③无奈客思家。

【注】①本诗约作于皇祐元年(1049),当时作者因支持范仲淹新政而被贬谪到颍州。

②传说晋时有一人进山砍柴,见两童子在下棋,于是置斧旁观,等一盘棋结束,斧已粒掉,回家后发现早已换了人间。

③酒阑:

酒尽。

(1)这首诗表现了作者什么样的心情?

答:

解析:

本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。

“路暗花迷”表现了作者对前途的迷茫,结合注释可知这是因为仕途失意所致,“无奈”“思家”等词语则表现了无可奈何之情和渴望回家之情,故答案为:

表现了①因仕途失意而对前途忧虑和无可奈何的心情;②希望脱离官场返回家乡的心情

(2)你认为这首诗在写作上有什么特色?

答:

解析本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。

本诗最明显的写作特色是四个场景组合在一起,一句一个场景;夜、笛、千山月,路、百种花,这些景物表达了作者对前途的迷茫,是以景写情,情景交融;在修辞上使用了工整的对仗。

故答案为:

①一句一个场景;②以景写情,情景交融;③对仗十分工巧。

2010年上海卷

阅读下面的散曲,完成第14一16题。

(8分)

[越调]平湖乐

尧庙秋社王恽

社坛烟淡散林鸦,把酒观多稼。

霹雳①弦声斗高下,笑喧哗,壤歌亭外山如画。

朝来致有,西山爽气,不羡日夕佳。

[注]①霹雳:

琴名。

14.简要描述尧庙社日中的村民活动。

(2分)

解析:

该题考查学生还原生活情境,即诗歌鉴赏中“泡”的能力。

从小令的描写可见,有:

“把酒观多稼”,因庄稼丰收而举杯畅饮;“霹雳①弦声……,笑喧哗”,弹琴、唱歌,笑语喧哗。

答案:

村民们举杯畅饮,喜庆丰收;弹琴赛歌,欢声笑语。

15.对这首散曲分析不正确的一项是(3分)

A.本曲描写尧庙社日活动情景,展现了当地的民风民俗。

B.“社坛烟淡散林鸦”暗示了村民举行祭祀活动的季节。

C.“山如画”描写远山明丽的风光,渲染烘托社日活动。

D.本曲用词清新高雅,但是整体仍不失通俗朴茂的本色。

解析:

社祭的活动有春秋两季,因此,“社坛烟淡散林鸦”并不能暗示出季节,只能看出是社祭的场面。

这里是秋社,秋社是立秋后的第五个戍日所进行的一种欢庆丰收、祭祀的喜庆活动。

能够看出是秋社的是“把酒观多稼”,暗示季节的应该是这一句。

其它选项正确:

A项与14题有重叠;C项对景色的特点及描写作用的分析概括恰当;D项所谓“用词清新高雅,但是整体仍不失通俗朴茂的本色”,指的是使用了若干典故(“壤歌亭”、“西山爽气”、“不羡日夕佳”)而显得“高雅”,但字面意思通俗易懂,自然流畅,真情流露,故称“清新,朴茂”。

答案:

B

16.“不羡日夕佳”化用了高中课本哪首诗中的诗句?

借此表达了怎样的情感?

(3分)

解析:

《饮酒》诗一组二十首,是归隐之初写的,沪教版第一册18课《诗二首》选了“其五”。

在绝美的日夕山色之中,飞鸟们结伴而归了:

“山气日夕佳,飞鸟相与还”。

“飞鸟相与还”,既是眼前之实景,又具有象征意味,让人想到厌倦黑暗官场、不愿与统治者同流合污而皈依山林的诗人,写的是隐居之乐。

而此曲写尧庙祭神庆丰收的欢乐场景,抒写作者为民谋福,与民同乐的志向。

风调雨顺,万民富足,世风淳厚,幸福安详,自然不必学渊明吟唱“山气日夕佳”那些归隐诗句了。

答案:

化用陶渊明《饮酒》“山气日夕佳,飞鸟相与还”。

陶渊明写的是隐居之乐,曲作者表达了积极用世的志向和与民同乐的意趣。

2010年北京卷

13.读下面这首诗,完成①、②题。

(7分)

古风(其三十九)李白

登高望四海。

天地何漫漫。

霜被群物秋。

风飘大荒寒。

荣华东流水。

万事皆波澜。

白日掩徂辉①。

浮云无定端。

梧桐巢燕雀。

枳棘②栖鸳鸾。

且复归去来。

剑歌行路难。

注:

①徂辉:

落日余晖。

②枳棘:

枝小刺多的灌木。

③鸳鸾:

传说中与凤凰同类,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

①下列对本诗的理解,不正确的一项是(3分)

A.前四句,写诗人登高望远,看到天高地阔、霜染万物的清秋景象,奠定了全诗昂扬奋发的基调

B.诗中“荣华东流水”与李白《梦游天姥吟留别》中的“古来万事东流水”表达的意思有相似性。

C.七、八句借助于描写白日将尽、浮云变幻的景象,形象而含蓄地表达了诗人对世事人生的感受。

D.九、十句的意思是本应栖息于梧桐的鸳鸾竟巢于恶树之中,而燕雀却安然的宿在梧桐之上。

答案:

①(3分)A

解析:

客观题的B、C、D三个选项中实际上已经把主观题的大部分答案"泄露"出来了,除了没说"怀才不遇"这个给分点之外,其他的在选项中都说到了。

②结合全诗,简述结尾句“剑歌行路难”所表达的思想感情。

(4分)

答案:

②(4分)要点:

对荣华易逝、世事多舛的人生境遇的感慨;对黑白颠倒、小人得志的社会现实的不满;对怀才不遇、壮志难酬的自身遭遇的激愤

解析:

主观题的题干提示非常明确,要求考生"结合全诗"作答,也就是说尾句的意蕴都可以在前面几句中找到对应的答案,结合第五句中的"荣华"、第八句中的"无定"以及第九、十句注解中标明的典故,就可以得出答案了。

2010年山东卷

14.阅读下面这首古诗,回答问题。

(8分)

咏怀八十二首(其七十九)阮籍

林中有奇鸟。

自言是凤凰。

清朝饮醴泉,日夕栖山冈。

高鸣彻九州,延颈望八荒。

适逢商风①起,羽翼自摧藏。

一去昆仑西,何时复回翔。

但恨处非位,怆悢②使心伤。

【注】①商风:

秋风。

②怆悢(liàng):

悲伤。

(1)诗中“清朝饮醴泉,日夕栖山冈。

高鸣彻九州,延颈望八荒”四句体现了“凤凰”怎样的品性?

(3分)

(2)这首诗整体上运用了什么表现手法,表达了怎样的情感?

请作简要分析。

(5分)

(1)提示:

品行高洁,志向远大,才能出众。

(2)提示:

托物言志、象征。

怀才不遇的悲伤。

2011年新课标卷

阅读下面这首唐诗,完成8—9题。

春日秦国怀古 周朴①

荒郊一望欲消魂②,泾水萦纡傍远村。

牛马放多春草尽,原田耕破古碑存。

云和积雪苍山晚,烟伴残阳绿树昏。

数里黄沙行客路,不堪回首思秦原。

[注]①周朴(?

~878):

字太朴,吴兴(今属浙江)人。

②消魂;这里形容极其哀愁。

③泾水:

渭水支流,在今陕西省中部,古属秦国。

萦纡:

旋绕曲折。

8.这首诗表现了诗人什么样的感情?

请简要分析(5分)

答:

表现了怀古伤今之情。

诗人春日眺望经水之滨,不见春草,只见古碑,行客之路尽是黄沙,想当年秦国何等强盛,看如今唐王朝的国势日衰,眼前一片荒凉,于是“不堪回首”之情油然而生。

9.你认为这首诗在写作上是如何处理情景关系的?

(6分)

答:

①触景生情;②寓情于景;③写哀景抒哀情。

诗歌简析:

这是一首怀古诗,首句统摄全篇点明作者的情感极其哀愁,这哀愁是由荒郊中看到的景色引起的:

泾水弯弯曲曲靠在遥远的村子旁边;因为过多的放牧牛马,春天的草已经看不到多少了;原野上的田地没有人耕种,只有秦朝时的古碑还在,还能证明这里曾经的兴盛;天色已晚,云彩与积雪一道围绕在苍山上,几缕炊烟伴着残阳,绿树显得格外昏暗,行客之路尽是黄沙。

看到这荒凉的景色,想当年秦国何等强盛,再回想唐王朝的国势日衰,眼前一片荒凉,于是“不堪回首”之情油然而生。

诗歌用了触景生情、寓情于景的手法,借泾水、春草、古碑、苍山、残阳、绿树、黄沙等凄凉败落的景物,表达了自己的怀古伤今之情。

在情景处理上,用极富特征的荒凉景物抒发了对唐王朝国势日衰的悲叹。

颈联采用拟人,写景细致入微。

2011年大纲卷

12.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

关河令周邦彦①

秋阴时作渐向暝。

变一庭凄冷。

伫听寒声②,云深无雁影③。

更深人去寂静。

但照壁孤灯相映。

酒已都醒,如何消夜永!

【注】①周邦彦(1056-1121):

字美成,号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。

②寒声:

指秋声,如风声、落叶声、虫鸣声等。

③雁:

古人认为雁能传书。

(1)从上、下两阙的首句看,这首词是以什么为线索来写的?

请简要说明。

答:

此词以时光的转换为线索,表现了深秋萧瑟清寒中作者因人去屋空而生的凄切孤独感。

(2)简要分析作者在这首词中所表现的心情。

答:

作者意在写心境、写情,但主要笔墨却是写环境,而白日萧瑟清寒的环境浸透了主人公的凄清之感,夜半沉寂冷落的环境更浸润了主人公的孤独感。

2011年辽宁卷

阅读下面这首宋诗,完成8~9题。

题郑防画夹五首①(其一)黄庭坚

惠崇②烟雨归雁,坐我潇湘洞庭③。

欲唤扁舟归去,故人言是丹青。

[注]①郑防:

画的收藏者,生平不详。

画夹:

分页装潢的画册。

②惠崇:

北宋僧人,画家。

擅长画雁、鹅、鹭鸶及水乡景色。

③潇湘:

指湘江,流入洞庭湖。

8.请从画境、真景以及两者的关系对本诗进行赏析。

(6分)

(6分)作者看惠崇的一幅画,画面上烟雨笼罩湖面,天上掠过归雁;进而作者仿佛已由画境置身于现实的湖上,望着归雁,就想唤—条小船归去;突然,耳旁响起朋友的声音:

这是一幅画。

于是作者才发现自己是将画境当作真景了。

作者从画面引出真景,再从真景返回画境。

(答出画境的,给2分;答出想象中的真景的,给2分;答出从画面引出想象中的真景、再返回画面的,给2分。

意思答对即可。

)

9.古代有人批评这首诗说,要别人提醒后作者才想起眼前只是一幅画,这“太过”、太夸张了。

你认为这个批评恰当吗?

请简要说明理由。

(5分)

(5分)不恰当。

表面看,这首诗确有不合常理处,但其实十分高妙,生动地表现了诗人因欣赏画中景色而产生幻觉的一种独特感受,从而赞赏画的高度逼真。

批评者却未能领悟诗的这种佳趣。

(答出诗表面不合理其实很高妙的,给2分;能作简要说明的,给3分。

意思答对即可。

如认为前人的说法恰当,只要言之成理,也可给分。

)

2011年北京卷

阅读下面这首诗,完成12.13题

示秬秸张耒

北邻卖饼儿,每五鼓未旦,即遶街呼卖,虽大寒烈风不废,而时略不少差也。

因为作诗,且有所警,示秬,秸。

城头月落霜如雪,楼上五更声欲绝。

捧盘出户歌一声,市楼东西人未行。

北风吹衣射我饼,不忧衣单忧饼冷。

业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。

注释:

1秬秸:

张耒二子张秬、张秸。

张耒,北宋著名文学家,曾官太常寺少卿。

12.(7分)

1下列理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗前小序交代了本诗写作的起因和目的,凸显了诗作内容的真实性。

B.“歌一声”,是说卖饼儿沿街呼卖时有腔有调,生动形象并富于童趣。

C.卖饼儿衣着单薄,凛冽的寒风吹透了他的衣衫,他去担忧饼冷难卖。

D.作者在诗的最后,对两个二子提出了谆谆告诫,点明了本诗的题旨。

2这首诗的写景叙事,平实而富有韵味,请结合具体诗句作简要分析。

(4分)

①【答案】B

【题目解析】选项中"生动形象"还算恰当,但"富于童趣"与全诗感情基调不符,属于典型的无中生有。

②【答案】要点一:

平实,没有华丽辞藻,明白如话,通俗浅显。

举例:

"捧盘出户","市楼东西"等等,均无修饰之语。

要点二:

有韵味,写景、叙事,蕴含丰富。

举例:

开篇两句,从视觉和听觉两个方面描画出了清冷空寂的景色,透露出作者对卖饼儿生活际遇的同情和关怀,其他如"人未行"的空寂街景、"忧冷饼"的心态表露,均语浅而意深。

【题目解析】事实上,本题4分,平实和韵味大致各占2分,关键问题在于首先答案要对"平实"和"韵味"加以相应的解释和定义,在此基础上举例说明才有意义。

如此一来,分值进一步拆分,相信考生丢分不会太多。

13.这首诗是张未为教育自己的孩子而作,请对期中的教育内容和所用的教育方法加以概括,并联系实际谈谈自己的感受。

(不少于200字)(10分

【答案】教育内容。

要点一:

无论从事何种职业,都要意志坚定,不畏艰辛。

要点二:

要有追求,持之以恒,勤勉而不懈怠。

教育方式。

要点一:

艺术性,以诗诫子,而不是枯燥说教。

要点二:

形象性,以卖饼儿为榜样,激励自己的孩子。

延伸部分略。

【题目解析】。

就答案层面而言,教育内容有两个要点("从事何种职业都要意志坚定"、"要有追求"),教育方式也有两个要点("艺术性"和"形象性"),因此今年的评分标准估计会有调整,去年的"3-4-3"很有可能进行内部微调。

至于延伸部分,强调联系实际的"细节"和分析感悟的"篇幅",依然是抢得高分的不二法门。

2011年天津卷

14.阅读下面的诗,按要求作答。

(8分)

骤雨【宋】华岳

牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翩车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

——《四库全书》

(1)第三、四句中“卷”“吼”两个词有什么表达效果?

请结合诗句简析。

(2分)

(2)请结合全诗,赏析“雨势骤晴山又绿”一句。

(3分)

(3)有人说,本诗第五、六句可以放在开头,你认为好还是不好,为什么?

(3分)

【参考答案】

(1)卷从视觉角度,写出了骤雨来时的迅猛态势;吼从听觉角度,写出骤雨声势之大。

二、骤晴写雨来得急、去得快,暗扣诗题;山又绿写出了下雨前后景色变化,隐含牧童因雨停而轻松的心情;

三、不好,开篇写骤雨至,先声夺人,和结尾雨的骤然停止形成呼应,体现出作者谋篇布局的艺术匠心。

如果把第五六句放在开头,牧童就成了描写的重心,冲淡了艺术效果。

好。

先写牧童悠然自得的情状,衬托出骤雨初至的紧张场面,给读者提供了一个阅读视角,增强了身临其境的艺术效果。

而按现在的顺序,在表达上略显突兀。

2011年湖南卷

10.阅读下面的古代诗歌,完成题目。

(7分)

春暮西园高启

绿池芳草满晴波,春色都从雨里过。

知是人家花落尽,菜畦今日蝶来多。

请任选一个角度赏析本诗。

答案角度提示:

从语言的角度:

可分析总体语言风格;也可抓住满过知等字分析炼字的精彩。

从形象的角度:

可联系诗中意象作具体分析,也可以联系写景状物分析虚实相生,动静皆备的特色。

从表达技巧的角度:

可分析白描渲染衬托等艺术手法,也可在句法上分析承接的特点。

从评价作品思想内容的角度:

可分析作者对春暮的态度,也可评价末句暗点西园的用意。

如答案不在以上角度内,但言之成理也可。

2011年江西卷

14.阅读下面这首诗,按要求回答问题。

(8分)

清明①黄庭坚

佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。

雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士②甘焚死不公侯。

贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

[注]①此诗作于诗人被贬宜州期间。

②士:

指介之推,春秋时晋人。

从晋文公出亡十九年,功成后拒绝做官,隐居绵山被烧死。

一、这首诗首联写景抒情有什么特点?

(4分)

答案:

运用拟人、对比的修辞手法,描写清明时节两种不同的景色,以乐景写哀情,哀景衬哀情。

二、指出“人乞祭余骄妾妇”这句话体现了作者怎样的思想背景。

(4分)

答:

______________________

答案:

《孟子》或《齐人有一妻一妾》。

表现了诗人对贤愚混杂、是非不分的世道的愤慨,表现出诗人一种无奈的超脱。

【注释】

(1)桃李笑:

形容桃花、李花盛开。

(2)冢:

坟墓。

(3)蛰:

动物冬眠。

(4)这句诗用的是《孟子》中的一个寓言,讲的是齐人在坟墓前乞求祭品充饥,反而在其妻妾面前夸耀有富人请他喝酒。

(5)这句诗用的是春秋时的一个典故。

志士介子推不贪公侯富贵,宁可被火焚死也不下山做官。

(6)是:

对,正确。

(7)蓬蒿:

“茼蒿”的俗称。

此指杂草。

【译诗】清明时节,桃李含笑盛开,但野田荒坟却是一片凄凉,令人哀愁的景象。

春雷惊天动地,惊醒了蛰伏的龙蛇,春天雨水充足,郊外原野上的草木长得很柔嫩。

过去有个齐国人在坟墓前乞求祭品充饥,回家却向妻妾炫耀,说富人请他喝酒,与此相反,晋国志士介子推不贪公侯富贵,宁可被火焚死也不下山做官。

悠悠千载,贤愚混杂,谁是谁非?

最后都是掩埋在长满野草的荒坟中。

【解析】这是诗人触景生情之作,通篇运用对比手法,抒发了人生无常的慨叹。

首联以清明节时桃李欢笑与荒冢生愁构成对比,流露出对世事无情的叹息。

二联笔锋一转,展现了自然界万物复苏的景象,正与后面两联的满眼蓬蒿荒丘,构成了强烈的对比。

由清明扫墓想到齐人乞食,由寒食禁烟想到介子推焚死,不论贤愚,到头来都是一杯黄土。

诗人看到大自然的一片生机,想到的却是人世间不可逃脱的死亡的命运,表达了一种消极虚无的思想,悲凉的情绪缠绕于诗行间。

这与诗人一生政治上的坎坷以及他所受的禅宗思想的浓厚影响是分不开的。

但作品体现了作者的人生价值取向,鞭挞了人生丑恶,看似消极,实则愤激。

总之,诗人生动地描绘了清明节令到来时,万物欣欣向荣,生机勃勃的动人景象,与杜牧诗不用典故,也没有浓艳华丽的词藻,而是运用白描的手法,朴素的语言,为我们描绘出一幅淳朴的乡村风俗画,给人以美的艺术享受相映成趣,读后令人回味无穷。

【知人论世之作者简介】黄庭坚(1045-1105),字鲁直,自号山谷道人,晚号涪翁,又称黄豫章,洪州分宁(今江西修水)人。

北宋诗人、词人、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖。

英宗治平四年(1067)进士。

历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。

哲宗立,召为校书郎、《神宗实录》检讨官。

后擢起居舍人。

绍圣初,新党谓其修史“多诬”,贬涪州别驾,安置黔州等地。

徽宗初,羁管宜州卒。

宋英宗治平四年进士,绍圣初以校书郎坐修《神宗实录》失实被贬职,后来新党执政,屡遭贬,死于宜州贬所。

擅文章、诗词,尤工书法。

诗风奇崛瘦硬,力摈轻俗之习,开一代风气。

早年受知于苏轼,与张耒、晁补之、秦观并称“苏门四学士”。

诗与苏轼并称“苏黄”,有《豫章黄先生文集》。

词与秦观齐名,有《山谷琴趣外篇》、龙榆生《豫章黄先生词》。

词风流宕豪迈,较接近苏轼,为“江西诗派”之祖。

晁补之云:

“鲁直间作小词固高妙,然不是当行家语,自是著腔子唱好诗。

”(见《诗人玉屑》)另有不少俚词,不免亵诨。

有《山谷词》又名《山谷琴趣外篇》。

主要墨迹有《松风阁诗》、《华严疏》、《经伏波神祠》、《诸上座》、《李白忆旧游诗》、《苦笋赋》等。

书论有《论近进书》、《论书》、《清河书画舫》、《式古堂书画汇考》著录。

黄庭坚是“苏门四学士”之一,诗与苏轼齐名,人称“苏黄”,诗风奇崛瘦硬,力摈轻俗之习。

开一代风气,为江西诗派的开山鼻祖。

书法精妙,与苏、米、蔡并称“宋四家”。

词与秦观齐名,艺术成就不如秦观。

晚年近苏轼,词风疏宕,深于感慨,豪放秀逸,时有高妙。

有《山谷词》。

附《齐人有一妻一妾》

【原文】齐人有一妻一妾而处室者,其良人出,则必餍酒肉而后反。

其妻问所与饮食者,则尽富贵也。

其妻告其妾曰:

“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将瞷良人之所之也。

”蚤起,施从良人之所之,遍国中无与立谈者。

卒之东郭墦间,之祭者乞其余;不足,又顾而之他——此其为餍足之道也。

其妻归,告其妾,曰:

“良人者,所仰望而终身也,今若此。

”与其妾讪其良人,而相泣于中庭,而良人未之知也,施施从外来,骄其妻妾。

由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也,而不相泣者,几希矣。

【译文】齐国有一个人,家里有一妻一妾。

那丈夫每次出门,必定是吃得饱饱地,喝得醉醺醺地回家。

他妻子问他一道吃喝的是些什么人,据他说来全都是些有钱有势的人。

他妻子告诉他的妾说:

“丈夫出门,总是酒醉肉饱地回来;问他和些什么人一道吃喝,据他说来全都是些有钱有势的人,但我们却从来没见到什么有钱有势的人物到家里面来过,我打算悄悄地看看他到底去些什么地方。

”第二天早上起来,她便尾随在丈夫的后面,走遍全城,没有看到一个人站下来和她丈夫说过话。

最后他走到了东郊的墓地,向祭扫坟墓的人要些剩余的祭品吃;不够,又东张西望地到别处去乞讨,这就是他酒醉肉饱的办法。

他的妻子回到家里,告诉他的妾说:

“丈夫,是我们仰望并终身依靠的人,现在他竟然是这样的!

”二人在庭院中咒骂着,哭泣着,而丈夫还不知道,得意洋洋地从外面回来,在他的两个女人面前摆威风。

在君子看来,人们用来求取升官发财的方法,能够不使他们的妻妾引以为耻而共同哭泣的,是很少的!

2011年福建卷

6.阅读下面这首诗歌,回答问题。

(6分)

晓至湖㈠上[清]历鹗

出郭晓色微,临水人意静。

水上寒雾生,弥漫与天永。

折㈡苇动有声,遥山淡无影。

稍见初日开,三两列舴艋。

安得学野凫,泛泛逐清景㈢。

(选自《清诗选》)

[注]①湖:

杭州西湖。

②折:

弯曲。

③景:

影。

(1)这首诗情感丰富,请做分析。

(3分)

答:

(2)请从表达技巧的角度对“折苇动有声,遥山淡无影”进行赏析。

(3分)

答:

【命题立意】本题考查鉴赏古代文学作品思想内容、语言和表达技巧的能力。

能力层级为E。

【解析】第一小题要从诗歌的意象入手,找出打上作者情感络印的名词,挖掘作者隐含在“景语”里面的“情语”,此题并不难解。

第二小题的诗句通俗易懂,设题相当开放,答案有好几种,关键要围绕表达技巧进行答题,只要能有根有据,言之成理即可得分。

【答案】

(1)答题要点:

①喜爱幽静:

“人意静”、“寒