四年级上册科学实验报告记录.doc

《四年级上册科学实验报告记录.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四年级上册科学实验报告记录.doc(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

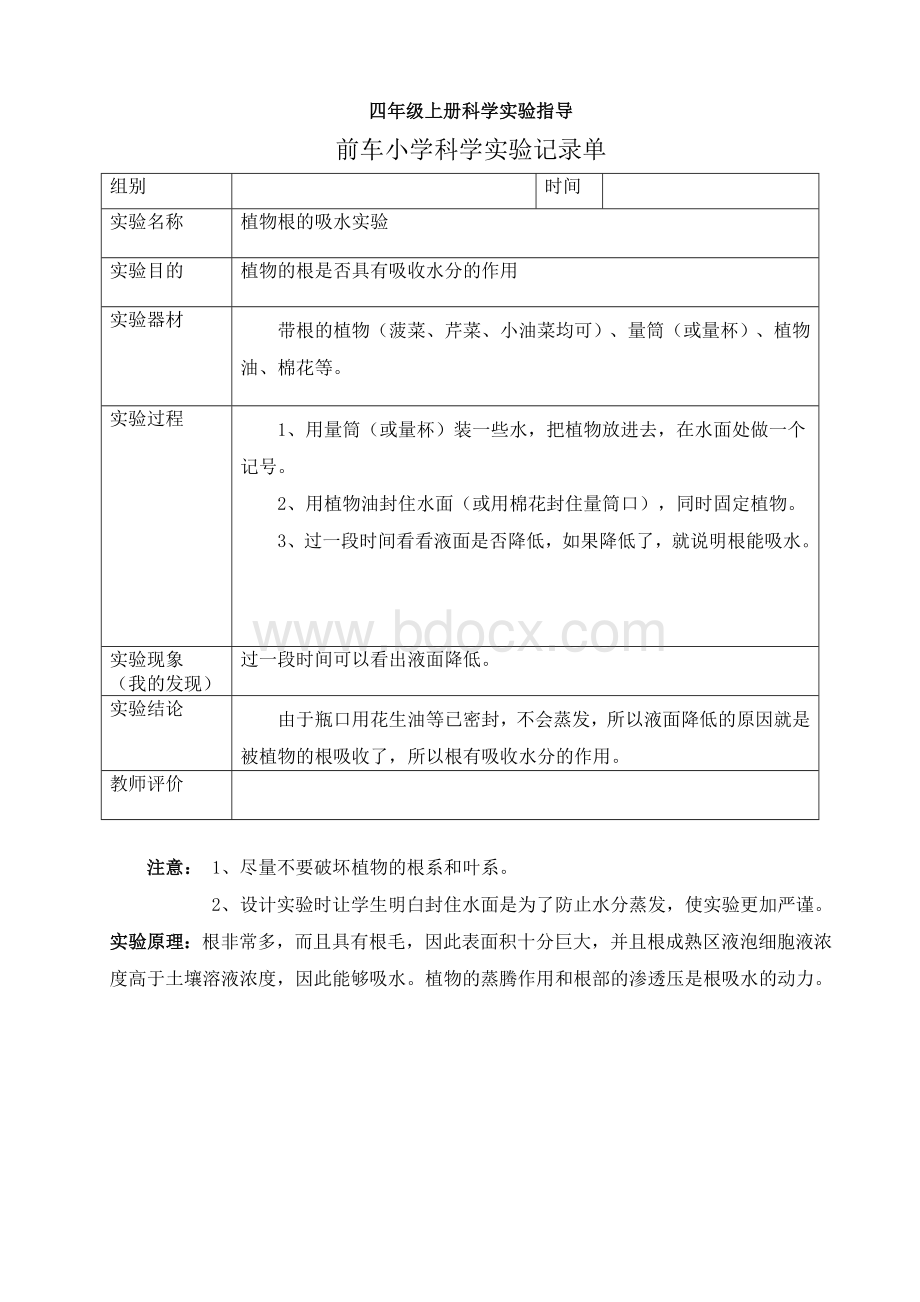

四年级上册科学实验指导

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

植物根的吸水实验

实验目的

植物的根是否具有吸收水分的作用

实验器材

带根的植物(菠菜、芹菜、小油菜均可)、量筒(或量杯)、植物油、棉花等。

实验过程

1、用量筒(或量杯)装一些水,把植物放进去,在水面处做一个记号。

2、用植物油封住水面(或用棉花封住量筒口),同时固定植物。

3、过一段时间看看液面是否降低,如果降低了,就说明根能吸水。

实验现象

(我的发现)

过一段时间可以看出液面降低。

实验结论

由于瓶口用花生油等已密封,不会蒸发,所以液面降低的原因就是被植物的根吸收了,所以根有吸收水分的作用。

教师评价

注意:

1、尽量不要破坏植物的根系和叶系。

2、设计实验时让学生明白封住水面是为了防止水分蒸发,使实验更加严谨。

实验原理:

根非常多,而且具有根毛,因此表面积十分巨大,并且根成熟区液泡细胞液浓度高于土壤溶液浓度,因此能够吸水。

植物的蒸腾作用和根部的渗透压是根吸水的动力。

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

植物叶的蒸腾作用

实验目的

叶是蒸腾作用的主要器官

实验器材

一盆长势良好的盆栽植物,一个透明度好的塑料袋。

实验过程

1、将一盆盆栽植物浇足水,用干净塑料袋罩住盆栽植物的叶。

2、将塑料袋的袋口在植物的下部扎紧,放在向阳的地方。

3、一会儿,观察罩着的塑料袋内壁上有什么?

学生观察汇报后,可启发学生思考:

这些小水珠是怎样形成的?

如果是水蒸气形成的,水蒸气是从哪里来的?

由此想象植物体内可能有什么样的构造?

实验现象

(我的发现)

塑料袋上出现了许多小水珠

实验结论

植物体内的水会变成水蒸气从叶的气孔跑出。

教师评价

实验原理:

植物体内的水吸收周围的热,变成水蒸气从叶的气孔跑出,飞腾到空中,叶的这种作用叫做蒸腾。

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

茎输导水分的实验

实验目的

植物的茎有输导(送)水分的作用

实验器材

凤仙花(或天竺葵、月季、冬青等其他植物的带叶的嫩枝条)、放大镜、刀片、矿泉水瓶(或烧杯)、红墨水等。

实验过程

1、在烧杯内装大半杯水,滴几滴红墨水将水染红。

2、将凤仙花或其他植物的嫩枝条插入瓶内的红墨水中,放在阳光下照射,从而使红墨水迅速上升到叶脉。

3、将用红水浸泡过的植物的茎先横切后纵切,再用放大镜观察切面有什么。

实验现象

(我的发现)

1、植物的叶面微微泛红。

2、茎的横切面有一圈红点,纵切面的两侧有很多红色的线。

(如果是月季的茎,茎的横切面内有很多红点,纵切面内有很多条红色的线。

)

实验结论

植物茎内有导管,有输导(送)水分的作用。

教师评价

注意:

1、不宜按教材插图中提示用芹菜做实验材料。

2、要根据实验材料的不同掌握浸泡时间,可以课前将植物先插入红墨水中,以便课堂上直接用。

一般以植物的叶脉微微泛红即可,因为时间过长,就会因为茎的横向运输,使茎内不只导管染成红色,其他部分也染上了红色,这样,就达不到预期的效果了。

实验原理:

在植物的茎内有运输水分的管子,这种管子叫导管。

它与根、叶相连,能把根吸收的水分由下而上运输到植物的各个部分。

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

木材特点的实验

实验目的

通过实验,让学生了解木材的特点。

实验器材

1、搜集各种不同的木头,如:

杨木、柳木、枣木、榆木、桐木、樟木、槐木、红檀木、紫檀木、江南香木等。

2、仪器:

酒精灯、火柴、放大镜、电池、小电珠、导线若干、小刀、水槽等。

实验过程

1、观察木材的纹理:

用放大镜观察;

2、观察木材是否易燃烧:

用酒精灯燃烧;

3、观察木材的软硬:

用小刀、钥匙、指甲刻划;

4、观察木材在水中的浮沉:

放入水中观察;

5、观察木材是否导电:

接到电路中或用电流计检验;

6、观察木材传热性能:

酒精灯燃烧(或放入热水中)。

实验现象

(我的发现)

1、大部分木材易燃烧。

2、木材有花纹(年轮等)

3、木材软硬程度不同,有的很软,有的很硬。

4、木材有沉有浮,浮的多,沉的少。

5、干木材不导电,湿木材导电能力很弱。

如果有条件,导电实验可以用电流表来做,可测出湿木材能通过微弱电流。

6、木材不易传热。

实验结论

教师评价

学生动手实验前可制定如下实验记录表:

研究的问题

用到的材料

研究方法

发现的现象

研究结论

木材的纹理

是否易燃

木材的软硬

浮沉状态

是否导电

传热性能

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

纸的吸水能力对比实验

实验目的

通过实验,让学生了解不同质地的纸张吸水性不同。

实验器材

各种不同的纸(报纸、餐巾纸、牛皮纸、卡纸、普通写字纸等)、直尺、胶条、水。

实验过程

1、把各种纸同样剪成一样大小的长条,用胶条粘在直尺上,使垂下的纸条长短相同,用手拿着直尺水平放在水面上方,让纸条同时进入水中。

2、观察哪个纸条的水上升的快,就说明它的吸水能力强。

实验现象

(我的发现)

不同质地的纸张吸水性不同。

实验原理

纸的植物纤维内部有许多微小的孔洞,而不同纸的植物纤维空洞大小和数量不同,所以它们吸水的能力也就不同。

教师评价

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

陶瓷特点的实验

实验目的

通过实验让学生了解陶瓷的特点。

实验器材

陶瓷、夹子、锤子、电池、导线、小灯泡、热水、杯子、蜡烛、火柴等。

实验过程

1、用火烧,看是否易燃。

2、用锤子砸,用小刀刻,研究陶瓷的软硬。

3、放入盛有水的水槽中,看陶瓷的沉浮现象。

4、放入热水中,观察陶瓷是否容易传热(对比实验)

5、把陶瓷联入电路,看是否导电。

6、让陶瓷从高处落下,看是否易碎。

7、用陶瓷碎片切割纸片。

实验现象

(我的发现)

实验结论

陶瓷的特点有:

不易燃、硬度较大、不能浮在水面上、不容易导电、不容易传热、易碎、碎片很锋利等等

教师评价

可按如下实验记录表进行操作:

研究内容

使用材料

研究方法

发现现象

实验结论

是否易碎

是否导电

是否传热

是否燃烧

注意事项:

注意安全。

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

金属特点的实验

实验目的

通过实验,让学生了解金属的特点。

实验器材

1、各种金属物品:

如铁线、铜丝、铝丝、铁片、铜片、铝片、铁勺、塑料、瓷勺、木筷等。

2、实验器材:

酒精灯、火柴、锤子、电池、导线、灯座、小电珠等。

实验过程

1、有无光泽:

将金属丝或铁钉等用小刀刮一刮,再与木材和塑料等物品比较;

2、传热性能:

将铁勺等金属与瓷勺、塑料等同时放入热水中,过一会再摸一摸它们的另一端;

3、是否导电:

将金属接到电路中,看小电珠是否发光;

4、有无延展性:

把金属丝放在坚硬的石板上用锤子砸。

5、是否燃烧:

用火烧,看是否易燃。

6、是否易碎:

让金属从高处落下,看是否易碎。

实验现象

(我的发现)

实验结论

金属都有金属光泽,容易传热,容易导电,有延展性,不易燃烧,不易碎。

教师评价

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

水蒸发吸收热量实验

实验目的

通过实验,让学生了解水蒸发时会吸收周围的热。

实验器材

烧杯、水、温度计、棉纱。

实验过程

1、将棉纱缠在温度计的液泡上,待温度计液柱静止后记下此时的室内温度,再将缠好棉纱的温度计液泡浸入水中。

2、待温度计液柱静止后记录下水的温度,再将温度计提出水面。

3、观察温度计液柱的变化。

注意:

避免用手碰触温度计液泡,观察及读数时保持一定距离。

实验现象

(我的发现)

将温度计提出水面后温度计读数不断下降。

实验结论

水蒸发时会吸收周围的热。

教师评价

实验原理:

这个现象叫水的气化。

气化要吸热。

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

水的沸腾实验

实验目的

通过实验让学生了解水沸腾及其现象

实验器材

酒精灯、三角架、石棉网、烧杯、温度计、火柴等。

实验过程

1、在烧杯里装小半杯水,再将烧杯放在三角架上的石棉网上。

2、点燃酒精灯,给烧杯里的水加热。

同时把温度计液泡浸入烧杯的水中,观察烧杯内的水及温度计液柱的变化。

3、水烧开后,继续加热2—3分钟,观察温度计液柱的变化。

实验现象

(我的发现)

给烧杯里的水加热。

温度计液柱不断升高,升高至100℃左右,水沸腾,而温度计液柱不再继续升高。

实验结论

把水加热到一定温度(通常是100℃),水会迅速变成水蒸气并不停地翻腾起来,这种现象叫“沸腾”。

水沸腾后,温度计读数保持不变,这个温度就是这杯水的沸点

教师评价

实验原理:

液体受热超过其饱和温度时,会在液体内部和表面同时发生剧烈汽化。

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

水蒸汽凝结的条件实验

实验目的

通过实验让学生明白水蒸气凝结的条件——遇冷

实验器材

酒精灯、火柴、玻璃片、烧杯、温水、试管夹等。

实验过程

1、在两个同样大小的烧杯里倒入同样多的温度相同的热水。

2、取两块同样大小、质地一样的玻璃片,将其中一块用酒精灯加热。

(注意:

用试管夹夹住在酒精灯上来回晃动5秒钟左右,使玻璃片均匀受热)

3、将加热的玻璃片与冷玻璃片同时盖在盛有热的烧杯上。

4、过一会儿,观察玻璃片上有什么不同。

实验现象

(我的发现)

实验结论

水蒸气遇冷可以变成液态的水,这种现象叫做凝结。

教师评价

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

模拟雨的形成

实验目的

通过实验让学生了解雨是怎样形成的。

实验器材

烧杯、冰块、三角架、石棉网、酒精灯、皮筋、保鲜膜、水、火柴。

实验过程

1、将水放入烧杯,用皮筋把保鲜膜包紧。

2、把石棉网放在三角架上,然后将烧杯放在石棉网上,用火柴点燃酒精灯后放在石棉网下加热。

3、3-5分钟后将冰块放在保鲜膜上。

实验现象

(我的发现)

保鲜膜下方有水滴形成,水滴顺着烧杯壁流下来。

实验结论

高空中的水蒸气遇冷会凝结成小水珠落下来,形成雨。

教师评价

注意事项:

1、玻璃仪器,要轻拿轻放。

2、操作时要小心,在加热前把石棉网放在架上,实验完后,不要急于拿下石棉网,以免烫伤。

3、做完实验后要整理好实验器材。

实验原理:

雨来自云。

当空中的水蒸气较多时,会继续在云中的小水滴和小冰晶表面凝结,使它们不断增大,当大到空气托不住时,就会向下降落。

当低空的气温高于0℃,降落的小冰晶会融化成水滴,这就是雨。

前车小学科学实验记录单

组别

时间

实验名称

云、雾的形成模拟