部编版三年级上花的学校教案完整版.docx

《部编版三年级上花的学校教案完整版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编版三年级上花的学校教案完整版.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

部编版三年级上花的学校教案完整版

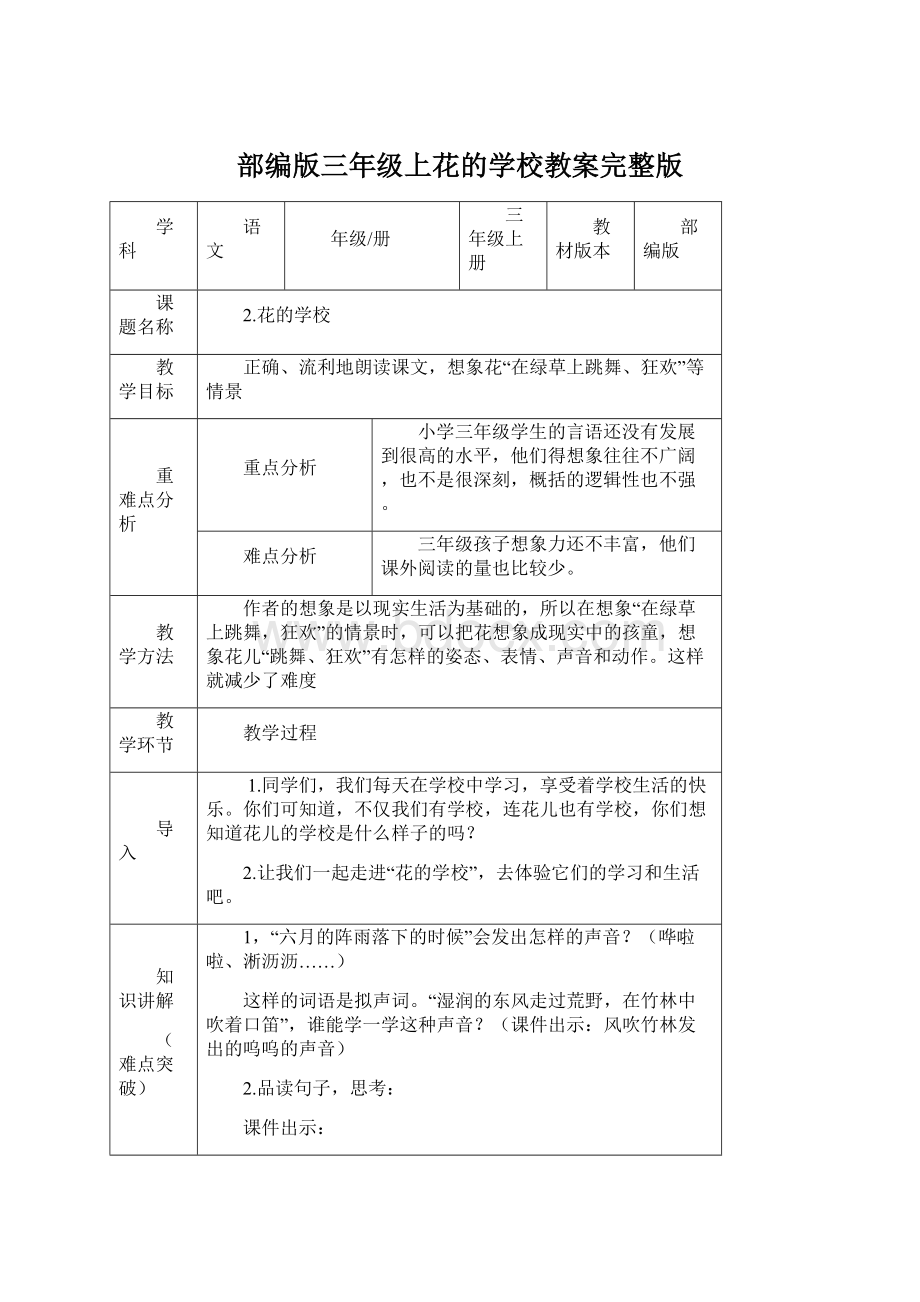

学科

语文

年级/册

三年级上册

教材版本

部编版

课题名称

2.花的学校

教学目标

正确、流利地朗读课文,想象花“在绿草上跳舞、狂欢”等情景

重难点分析

重点分析

小学三年级学生的言语还没有发展到很高的水平,他们得想象往往不广阔,也不是很深刻,概括的逻辑性也不强。

难点分析

三年级孩子想象力还不丰富,他们课外阅读的量也比较少。

教学方法

作者的想象是以现实生活为基础的,所以在想象“在绿草上跳舞,狂欢”的情景时,可以把花想象成现实中的孩童,想象花儿“跳舞、狂欢”有怎样的姿态、表情、声音和动作。

这样就减少了难度

教学环节

教学过程

导入

1.同学们,我们每天在学校中学习,享受着学校生活的快乐。

你们可知道,不仅我们有学校,连花儿也有学校,你们想知道花儿的学校是什么样子的吗?

2.让我们一起走进“花的学校”,去体验它们的学习和生活吧。

知识讲解

(难点突破)

1,“六月的阵雨落下的时候”会发出怎样的声音?

(哗啦啦、淅沥沥……)

这样的词语是拟声词。

“湿润的东风走过荒野,在竹林中吹着口笛”,谁能学一学这种声音?

(课件出示:

风吹竹林发出的呜呜的声音)

2.品读句子,思考:

课件出示:

于是,一群一群的花从无人知道的地方突然跑出来,在绿草上跳舞、狂欢。

①朗读这句话,你认为它新鲜在哪里?

(这句话用拟人的修辞手法,描述出了花儿快乐生长的情景。

)重点是用表示动作的词。

②你从“一群一群的花从无人知道的地方突然跑出来”这句话中感受到了什么?

(一个“跑”字说明了花儿在雨水的滋润下疯长,又用了拟人的修辞手法,让人感受到花儿们在快乐生长的样子。

)

③“跑出来、跳舞、狂欢”突出了什么?

(突出了花儿们的美丽、活泼、可爱、向上,从“跳舞”这个词语我还能感受到花儿们很快乐。

)(朗读时,要用欢快的语气读。

)

④你认为花儿会从什么地方跑出来呢?

他们怎样跑出来呢?

(姿态,动作、表情)教师引导,启发想象。

(预设学生答案)

生1:

会从草地上跑出来,因为草地是花儿的家。

生2:

我觉得会从竹林里跑出来,花儿的家也可能在那里。

生3:

花儿一定会从大树下跑出来,我认为娇嫩的花儿躲在大树爷爷身旁会觉得很安全。

……

课件出示:

你能想象出花儿在草地上跳舞的情景吗?

我们从花儿跳舞时会有怎样的声音、姿态、表情、动作去想象。

想象花儿跳舞的情景:

(课件出示一幅花儿在草丛中开放的图片)

一群一群的花儿在草丛里、在小河边、在大树下使劲地生长着,在风的吹动下,快乐地手舞足蹈。

一簇簇花儿紧挨着,随风摇摆。

好像还听得到他们抿嘴的嘻嘻笑声。

花儿们穿着粉色的纱裙,摆着各种舞姿,比赛谁的舞姿最美

这些花儿有的娇羞的低着头轻轻的舞蹈,有的则大方的抬起头与伙伴们手拉手舞蹈。

课堂练习

(难点巩固)

雷云拍着大手。

(从课文中找出一个想象奇特的句子,自己试着改一改)

小结

多么奇妙的想象啊!

想象时要大胆独特,想象时要联系生活。

插上想象的翅膀,一定会让我们体会到更有趣的事情

25《掌声》教学设计

【教学目标】

1.认识“默、姿”等11个生字,读准多音字“落、调”,正确书写“通、勇”等生字。

2.能带着问题默读课文,说出英子前后的变化及变化的原因。

3.能从人物的动作、神态中体会到英子心情的变化并与同学交流。

4.能从第二至四自然段中任选一段,转换成英子的角色讲故事。

【教学重点】

能从人物的动作、神态中体会到英子心情的变化并与同学交流。

【教学难点】

能从第二至四自然段中任选一段,转换成英子的角色讲故事。

【教学过程】

一、单元统揽,直接导入

美好的品质会让我们感受到温暖,这节课我们一起走进一个温暖的小故事—掌声,齐读课题。

二、检查预习,夯实字词

1.出示第一组难读的词语,指名读,齐读。

讲述姿势

普通镇定

犹豫忧郁

2.出示第二组词语,认读多音字。

落下残疾调来

把多音字放到句子中,指名读,齐读。

出示:

(1)多年前,落后的医疗技术让车祸后的奶奶落下了病根。

(2)刚调来的老师还没有发现他调皮的一面。

3.指导“通勇”的书写

(1)观察相同点:

相同部件“甬”;不同点:

通中“甬”带钩,勇上面的“甬”不带钩。

通中甬字稍窄,勇中甬字稍宽。

小口诀:

通:

通中甬字稍写窄,横折钩画一笔写;勇:

勇中甬字稍写宽,横折无钩要记牢。

(2)教师范写,学生书空。

(3)学生在练习本上写一遍,师反馈:

对照为我们的小口诀大家自己评一评,然后再练写一个。

三、初读课文,整体感知

1.学生自由朗读课文:

自由读课文,注意读准字音,读通句子。

2.结合自由读文和预习单,交流:

英子前后有怎样的变化?

为什么会有这样的变化?

四、聚焦“变化”,体会心情

(一)掌声让英子从自卑忧郁变得自信开朗了,出示核心问题:

掌声前后英子的心情有什么变化?

带着问题默读课文2-4自然段,划出体现英子心情的相关词句,谈谈自己的体会。

预设1:

引导学生抓住“立刻把头低了下去”这个动作,感受英子不愿意上台,更不愿意让别人看到她走路的姿势的复杂心情。

预设2:

引导学生抓住“犹豫、慢吞吞地站、眼圈红红的”这些描写神态和动作的词语,联系生活实际,体会英子的不自信、不情愿,相机指导朗读。

预设3:

引导学生抓住“深深地鞠了一躬”这个动作,体会英子对同学们的感谢。

小结学法:

同学们,刚才我们通过带着问题默读的方法,抓住英子的动作和神态描写,感受到了掌声前后英子的心情变化。

(二)1.创设情境,感悟掌声蕴含的意义。

2.回扣课题:

课文为什么要以掌声为题?

五、转换角色,试讲故事

1.转换角色讲故事

上了中学后,英子站在聚光灯下跟同学们讲述这个故事,如果你就是英子,你会怎么讲呢?

请从2-4自然段中任选一段,试着讲一讲。

2.英子的来信:

几年之后,英子来信说:

读“我永远不会忘记那掌声……”

总结:

掌声传递着鼓励、肯定,犹如温暖的阳光,带给我们希望和力量。

六、作业超市(二选一)

1.转换成英子的角色给家人讲一讲掌声这个故事;

2.用“带着问题默读”的方法,阅读《爱的教育》,继续感悟同学们带给我们的温暖和美好。

【板书设计】

25掌声

带着问题默读鼓励

自卑忧郁自信开朗

肯定

《古诗三首》

教学目标

1.认识10个生字,会写11个生字。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.能借助注释、图画、生活实际等理解诗意,感受秋天的美好。

教学重点

学习本课生字,理解诗句的意思。

教学难点

反复诵读,领会诗句表达的思想感情。

教学过程

第一课时

一、初读交流,以学定教

1.学生背诵有关描写季节景色的古诗。

今天我们学习的《古诗三首》都和秋天有关。

2.检查预习,了解古诗的朗读情况,结合注释及课文插图初步交流诗句的意思。

3.找出读不懂的地方做出标记。

二、重点品读,随文得法

1.理解诗题《山行》,简介作者杜牧。

2.分步明意,理解诗句。

(1)“扶”学生学习第一句。

①借助注释及课文插图理解“远上”“斜”“寒山”这三个难懂词语的意思。

②补充填空:

一条石头小路()。

教师引导学生讲出句意。

③总结学习方法:

先解字词,再结合插图理解句意。

(2)“半扶半放”引导学生学习第二句。

①指导学生看图或课件,启发想象,理解填空:

几户人家在白云()的地方。

相机理解“生处”这个词语。

②试着让学生自己讲句意,教师点拨纠正。

(3)“放手”自学三、四句。

①根据学法指导,让学生分成四人小组进行讨论学习,教师深入学生,帮助指导。

②汇报交流,教师对重点处点拨。

抓住“坐爱”“枫林晚”“二月花”理解三四句。

3.展开想象,体会情感。

(1)听着音乐,随着老师的描述,想象一下这首诗描写了哪些秋日山林的景色?

引导学生把景物说具体。

(2)大家喜欢这幅美丽的秋山红叶图吗?

面对这么多的景致你想做些什么呢?

4.配乐诵读,边读边在头脑中想象画面。

三、拓展阅读,实现整合

运用图文对照,展开想象,体会情感的方法自主学习《赠刘景文》。

1.出示图片或课件,观察交流:

(1)夏日荷花是什么样子的?

到了秋末,荷花又变成什么样了?

(2)秋天的菊花在枯萎时与夏日的荷花有什么不同?

2.诗人赠给朋友刘景文的是什么?

除了这首诗,还有什么?

四、巩固延伸,学以致用

1.学生自由吟诵,配乐朗读背诵这两首古诗。

2.选择其中一首诗展开想象,用语言描述一个美丽的画面。

第2课时

一、初读交流,以学定教

1.课件出示袁枚的《所见》,理解“见”字的意思。

2.《所见》写的是作者在夏天的树林里看到的和听到的景象。

那《夜书所见》这个题目又是什么意思呢?

查字典理解“书”字的意思。

3.结合注释及插图初步理解诗句的内容。

二、重点品读,随文得法

1.诗人叶绍翁在秋天的夜晚看到了什么,听到了什么呢?

分别用横线和波浪线在诗句中画出来。

2.结合插图,理解看到的景象(三四句诗)。

(1)指导学生按照一定顺序观察插图,说出诗中描写了哪些秋天的景物。

(2)作者说“知有儿童挑促织”,那么小的蟋蟀在夜晚能看的见吗?

作者是根据那句诗推测出来的呢?

指导朗读——夜深篱落一灯明。

(3)想象画面。

练习用生动地语言描述儿童捉蟋蟀的场景,做动作理解“挑”字的意思。

(4)读三四句诗,边读边想象画面。

3.展开想象,理解听到的景象(一二句诗)。

(1)交流诗句中诗人听到的声音。

(2)“萧萧”是什么意思?

(风声)这是秋风吹动梧叶发出的声音,一起读:

萧萧

(3)萧萧梧叶送来了什么?

给“寒”字组个词(寒冷)萧萧梧叶使诗人感到寒冷。

(读:

萧萧梧叶送寒声)

(4)这秋风不仅吹动了落叶,还吹动了什么?

读第二句(江上秋风动客情)

4.结合背景,体会情感。

(1)了解诗人创作背景。

叶绍翁,南宋中期诗人。

字嗣宗。

祖籍建安(今福建建瓯),本姓李,后嗣于龙泉(今属浙江)叶氏。

生卒年不详。

诗人因家庭变故,10岁背井离乡,隐姓埋名,38岁仍没回过一次家乡,长期隐居钱塘西湖之滨。

(2)一切景语皆情语。

此时诗人独卧江边小屋,听到萧萧秋风吹落树叶,触景生情,又会想些什么呢?

(自己童年时的伙伴)诗人除了想念自己的伙伴外,最想念谁?

(父母、亲人)

5.情感朗读一二句。

6.配乐吟诵,总结学法。

三、拓展阅读,实现整合

运用查找资料,展开想象,体会情感的方法合作学习主题图书《秋词》和《秋风引》这两首古诗。

1.这两首古诗分别描写了怎样的景象?

2.结合诗人的背景资料说说表达了诗人怎样的情感?

四、巩固延伸,学以致用

1.自由朗读主题图书《长安秋望》《秋登宣城谢朓北楼》这两首古诗。

2.积累思乡的古诗,读给家人听。

24《司马光》教学设计

【教材解读】

一、教材特点

1.从思想内容上看

本文选自《宋史·司马光传》,这是一则广为流传的小故事:

有一次,司马光和一群孩子在庭院嬉戏。

一个孩子爬上瓮,失足落入水中。

大家都吓跑了,只有司马光拿石头砸瓮。

瓮破了,水一下子喷涌出来,落水的小孩得救了。

故事表现了司马光的聪明机智与沉着冷静。

(1)全文共两句话。

第一句介绍了司马光砸缸这件事发生的原因;第二句介绍了众人的反应和司马光的做法,利用对比,体现了司马光的聪明机智与沉着冷静。

(2)题目简洁深刻。

以故事主人公司马光为题目,目的明确,直指故事人物,简洁明了。

2.从语言表达上看

本课在表达方面,主要有以下几个特点:

(1)本文是小学阶段安排的第一篇文言文。

课文全文共两句话,共三十个字,内容非常简短,一则广为流传的小故事。

(2)内容简洁,多处运用贴切动词。

如“戏”、“登”描写了孩子们尽情游戏,攀爬的样子;“跌”、“没”让我们读到了一个孩子跌入水中、瞬间被水淹没的惊险场景;“持”、“击”表现了危急时刻司马光的冷静和机智;“迸”写出了水一下子从瓮中涌出的状态。

(3)借助与现代汉语意思基本一致的词语方便理解。

如“戏”是“游戏”的意思,“登”是“爬”的意思,“击”是“击打”的意思。

这些词语可以让学生感受文言文和现代文的共同之处,消除学生学习文言文的畏惧心理。

二、教材位置

1.人文专题位置

部编版三年级上册第八组课文的人文主题是“美好品质”。

语文要素为学习带着问题默读,理解课文的意思。

学写一件简单的事。

《司马光》一课作为小学阶段的第一篇文言文,重点让学生初步感受文言文的特点,产生学习文言文的兴趣,不应追求逐字逐句的理解,更不应追求对课文内容的深入理解教学时应避免拔高要求。

2.训练重点位置

(1)正确跟读课文,背诵课文。

作为小学阶段的第一篇文言文,在朗读上存在难度,因此在课上需要老师进行范读和领读,注意字的读音和停顿。

在熟读的基础上背诵课文。

(2)借助注释和生活经验,领会课文大意。

文言文中的难理解的生字,可以借助注释进行解释,并用自己的话讲故事。

因此在授课时,可以结合课文及注释,依托学生已有的阅读经验,并结合课本插图,进行故事语言的组织和叙述。

(3)生字识字量较少,灵活识记。

本课生字共五个,分别是“司、跌、皆、弃、持”。

在这五个字中,“司”是半包围结构,在本课中以复姓“司马”的形式出现,可以结合一年级下册的《姓氏歌》进行巩固。

“跌、持”是左右结构,关注形旁,注意偏旁表义的特点。

“皆、弃”为上下结构的字,单独不好理解,可以借助词语进行理解。

如“皆大欢喜”、“放弃”。

(4)熟字结构众多,书写重点突出。

在本课需要会写的七个熟字中,既有半包围结构的“司、庭”,左右结构的“跌、持”,上下结构的“登、弃”,还有品字结构的“众”。

在书写指导时,重点指导“庭、登、持”三个字。

“庭”半包围结构,“广”要舒展,最后一笔捺要舒展,可稍超出第二笔横。

“登”上下结构,上宽下窄,上边部分的笔顺要注意。

“持”左右结构,左窄右宽。

右边“寺”注意横画的长短和多横等距。

(5)学习带着问题默读,理解课文的意思。

在默读的时候不发出声音,也尽量不指读。

同时带着“这个故事的时间是?

发生在哪里?

都有谁?

”这三个问题去默读,边读边思考,引导学生理解课文的内容。

在默读时将不懂的地方及时做好标记,联系上下文思考或请教他人。

3.课后思考题

(1)跟着老师朗读课文,注意词句间的停顿。

背诵课文。

这里向学生提出两项要求,一个是跟读课文,注意停顿,第二是在熟读的前提下背诵课文。

因此在课前,教师先进行朗读练习,在授课时先进行范读,给学生提供一个整体完整的阅读成果后,再逐句带领学生跟读。

在熟读的基础上,带来学生试着背诵课文,并强调在背诵时也要注意词句间的停顿。

(2)借助注释,用自己的话讲一讲这个故事。

这是本课教学的难点,不仅要对故事的内容有大致的了解,还要重新组织语言,讲述故事。

因此可以借助学生已有阅读经验,将以前读过的《司马光砸缸》的故事进行比较。

借助课内注释,对不理解的词语解释后再次进行理解。

可以结合课中插图,对“庭、瓮”进行直观理解。

结合课文的两句话,先讲解第一句,再讲解第二句,按照一定顺序进行讲述。

(3)这篇课文和其他课文在语言上有什么不同?

和同学交流。

这一题是个开放性题目,只要找出不同点都值得肯定。

在学习完课文后,教师可借助此题引导学生结合之前的朗读、理解词语的体会,将课文和其他课文进行比较,发现语言上的差异。

在找出不同后,教师还可以进而引导学生结合本课的学习经验,交流学习文言文的方法和记叙一件事情的顺序。

【教学目标】

1.复习《姓氏歌》引出复姓“司马”,根据课题认识并正确识记“司”,随文识记“跌、持、皆、弃”四个生字。

借助小视频学习并正确书写“庭”字。

2.回顾学过的课文,探讨本课与其他课文在语言上有什么不同。

3.通过教师范读、领读及借助停顿符号的方法练习朗读,读准字音并注意词句间的停顿,采用齐读、男女生合作读、合作展示等方法练习朗读,并试着背诵课文。

4.采用小组交流的方法,利用注释和观察课文插图的方法,用自己的话讲故事。

开展“讲故事我能行”活动,学生讲故事展示。

5.利用借助注释、观察插图等方法理解课文内容并适当总结学习文言文的方法。

6.感受司马光爱护同伴,聪明机智的美好品质。

【重点难点】

重点:

1.随文正确识记并理解“跌、皆、弃、持”四个生字。

正确书写“庭”字。

2.在教师指导下正确朗读课文,注意词句间的停顿。

展示多种方式朗读课文。

3.学会查找注释理解文意的方法。

难点:

1.借助注释和插图,用自己的话讲一讲这个故事,讲故事要有开头和结尾。

2.发现文言文和其他课文在语言上的不同。

【教学设计】

一、导入:

走进题目,了解人物

师:

同学们,这是我们一年级时学过的《姓氏歌》,一起读。

后面的这些姓氏都有两个字组成,叫做复姓,课文的主人公便是一位复姓“司马”的人。

他是北宋政治家、史学家、文学家。

主持编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》。

他为人温和谦虚,做事用功刻苦,历来受人景仰。

他就是司马光。

看老师板书课题:

24司马光

师:

齐读课题。

生:

24司马光

师:

请同学们打开课本102页,观察课本的题目和老师板书的有什么不同?

生1:

司有读音

师:

这是我们新学习的生字,帮它加上拼音板书加。

生2:

光后面有个

师:

这可是个大发现,以前的课题可没有这个标号,它代表什么?

生3:

本文选自《宋史.司马光传》

师:

题目中的标号和注释中的序号对应,就知道了课文的出处。

这种方法就叫做:

借助注释(板书)一起读。

生:

借助注释。

(指板书)它是学习这篇课文的好方法。

二、展示全文,学习朗读

师:

这就是今天要学习的课文,请翻翻课本想一想,它和我们平时学过的课文,有什么不同?

生4:

很短,只有两句。

生5:

字的意思不太好理解。

生6:

有注释

师:

(指着图片说)从语言上看,这篇课文很短只有两句话三十个字;有的地方不好理解,课文下面还带有注释。

这些都和以前学过的课文不一样。

因为这篇课文是用文言写的文章,文言是古代的一种书面语言,用它写成的文章就叫文言文(【贴文言文】)

师:

文言文该怎样读呢?

请同学们端好课本,听老师来读。

(师范读)

师:

同学们,读文言文要注意什么?

生:

畅谈

师:

是啊,不仅要读准字音,还要注意词句间的停顿。

师:

下面请同学们端好课本,老师读一句,同学们跟读一句,听清要求的同学请挺直腰杆。

师一句,同学们一句(根据情况,再读或男女生带读练习)。

师:

同学们读得很认真,让老师听一听集体的声音,全班一起读。

生齐读。

师:

团结就是力量,读得声音洪亮。

女同学,可以一起读吗?

女生读。

师:

女同学读得很认真,男同学听得也很专注。

俗话说“来而不往非礼也”,男同学,一起读。

男生读。

师:

男女同学在朗读上不分伯仲。

请同学们轻轻平放课本,看,停顿符号可以帮助我们更好的朗读这篇课文,下面请借助停顿符号自己练习。

(生自读)

师:

谁想展示一下?

一生读。

师:

这位同学读得字正腔圆,文言文朗读大赛开始了,请同桌两人为为单位,选择你喜欢的朗读形式,先练习,再展示。

生练读。

师:

哪组同桌来展示?

一组展示后。

师:

这组同学采用齐读的方式,还有不同展示方法吗?

随机两组展示,从中选择表现最好的一组。

师:

有采用背诵方式的吗?

可以借助老师给出的提示。

生展示。

还有哪些同学背过了?

请起立。

去掉提示,老师起头:

24司马光……全班背诵展示。

些三、借助注释,理解课文

师:

通过多次朗读同学们已经可以背诵了,这就叫“熟读成诵”。

课文讲了司马光小时候的一件事。

这件事发生在什么时候?

在哪里发生的?

都有谁?

请同学们带着这三个问题默读课文。

生默读。

(出示全文)

师:

谁来回答?

生:

时间是宋朝的某一天。

生:

故事发生在一个宋朝的一个庭院里。

师:

你怎么知道是一个庭院?

生:

我借助注释二知道“庭”指庭院。

师:

同学们看,古代的私家庭院面积很大,里面有花草树木、曲桥假山、亭台楼阁等十分美丽。

借助注释我们知道了“庭”的意思,该怎样写好这个字呢?

师:

请仔细观察田字格里的“庭”,在书写时需要注意什么?

生:

半包围结构,右边一横略短,二横略长。

师:

老师将同学们说的总结为三条书写提示,一起来读。

生读。

师:

请同学们伸出右手食指,根据视频进行书空。

生跟随视频书空。

师:

请同学们在学习单上认真写一个“庭”字。

(提醒写字姿势)

师依据书写提示点评,生自评后再练习一个。

写好的同学请将学习单放到右上角,钢笔放入桌洞。

师:

故事的时间、地点我们已经找到了,故事中都有谁呢?

生:

一群小孩儿。

文中用了一个词语就是?

生:

群儿

师:

他们在做什么?

生:

玩耍。

师:

所以“群儿戏于庭”仅仅五个字,就告诉了我们故事发生的地点和人物,谁能用自己的话说一说。

一生说。

师:

这个故事里,主要人物是?

生:

司马光和一个小男孩。

师:

这个小男孩做了什么?

生:

他爬到瓮上脚没踩好一不小心失足掉进瓮里了。

师:

文中是怎么说的?

生:

一儿登瓮,足跌没水中。

师:

(出示图片)大家看,这就是瓮,它有怎样的特点?

生:

借助注释,我知道了瓮是口小肚大的陶器。

它是用来?

生:

用来盛水的。

师出示:

足跌没水中。

请你读,你知道了什么?

生:

不仅掉进瓮里了,还被水淹没了。

师:

请你读。

生读:

一儿登瓮,足跌没水中。

师:

就在这个紧急时刻,在庭院里玩耍的小孩子们是怎么做的?

生:

众皆弃去。

师:

他们为什么离开呢?

他们会做什么?

生:

叫大人,害怕躲起来。

师出示:

他们乱作一团,有的(一生)……有的(一生)……还有的(一生)……

师:

当时庭院里玩耍的孩子最大也不过七八岁,看到有人掉进瓮里,他们因为害怕而慌乱地离开,并不是不去救这个小男孩。

但有一个孩子没有慌乱,没有害怕,他就是?

生:

司马光。

师:

他是怎么做的?

生:

光持石击瓮破之。

师:

谁再来读?

生读

师:

谁当我们班的司马光,做一下“持石击瓮”。

一生做。

师:

同学们看一下课文上的插图,文中哪个是司马光?

对于一个小孩子,这个瓮实在太大,因此司马光“持石击瓮”时需要很大的力气。

我们一起来读。

师:

咣当一声,瓮破了,里面的水……生:

流出来了师:

谁有不同意见?

(借助图片和注释)生:

水迸。

水一下子喷涌而出。

一个“迸”字就体现了当时水一下子涌出的画面,文言文用词真是准确啊。

瓮里的水涌出来了,最终这个小男孩?

生:

得救了。

生:

儿得活。

出示课文。

师:

同学们,课文讲述了司马光砸瓮救友的故事,从中可以看出,司马光是一个怎样的孩子?

生:

聪明、机智等。

(板书:

机智沉着)。

师:

课文学完了,你能借助注释,用自己的话讲讲这篇文言文小故事吗?

该怎样讲好这个故事呢?

生1:

要有开头和结尾。

生2:

可以加上自己的动作。

师:

这两位同学说的很好。

在讲故事时,我们要把事情的时间地点人物介绍清楚,还要把故事发生的过程讲明白。

下面请先在小组内练习,每组选一位同学展示。

生练习。

师:

谁来展示?

两组展示。

师总结:

同学们,这节课学习了《司马光》这篇文言文,借助注释理解了课文的意思,还用自己的话讲了这个故事。

在《宋史司马光传》中还介绍了司马光七岁时爱读书的故事,课下再一起分享。

好,下课!

24司马光①文言文借助注释

时间

地点庭院

一儿跌没水中

人物群儿司马光持石击瓮沉着机智