五上科学教案表格112.docx

《五上科学教案表格112.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《五上科学教案表格112.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

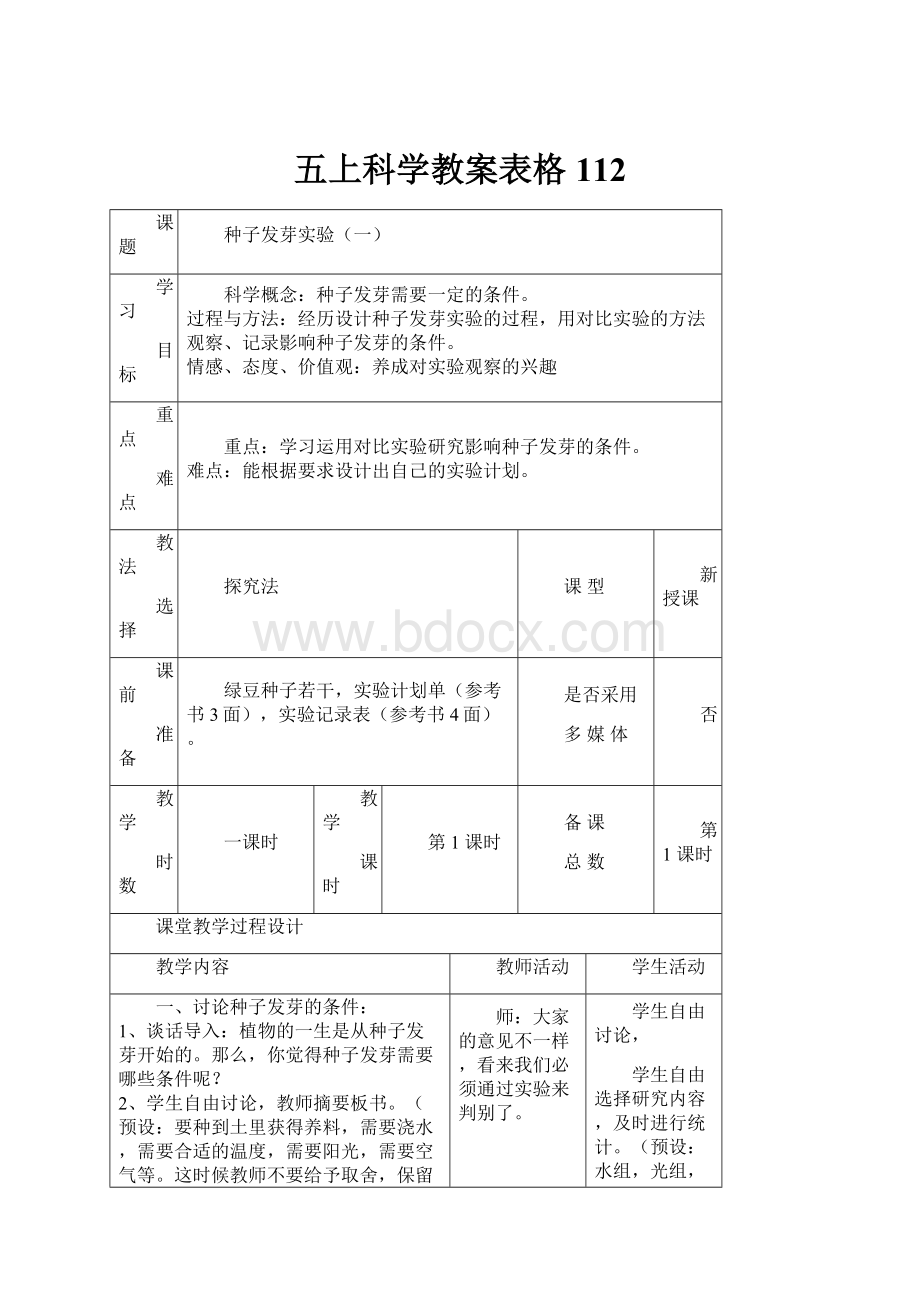

五上科学教案表格112

课题

种子发芽实验

(一)

学习

目标

科学概念:

种子发芽需要一定的条件。

过程与方法:

经历设计种子发芽实验的过程,用对比实验的方法观察、记录影响种子发芽的条件。

情感、态度、价值观:

养成对实验观察的兴趣

重点

难点

重点:

学习运用对比实验研究影响种子发芽的条件。

难点:

能根据要求设计出自己的实验计划。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

绿豆种子若干,实验计划单(参考书3面),实验记录表(参考书4面)。

是否采用

多媒体

否

教学

时数

一课时

教学

课时

第1课时

备课

总数

第1课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、讨论种子发芽的条件:

1、谈话导入:

植物的一生是从种子发芽开始的。

那么,你觉得种子发芽需要哪些条件呢?

2、学生自由讨论,教师摘要板书。

(预设:

要种到土里获得养料,需要浇水,需要合适的温度,需要阳光,需要空气等。

这时候教师不要给予取舍,保留学生的各种观点)

3、进一步引导(拿起一颗绿豆种子):

这是一颗完好的绿豆种子,如果要让它发芽,刚才大家说的这些条件是不是都需要呢?

哪些是绿豆种子发芽的必须条件呢?

(说明:

从种子发芽过渡到具体的绿豆种子发芽,这样的讨论更有针对性,而且更合理,因为不同种子需要的条件是有些区别的。

)

二、阅读书4面种子发芽实验内容:

1、进一步阅读教材上的举例,教师引导关注其中的注意点,比如绿豆的大小应该差不多,为什么要在每个盒子分别放入2-3颗绿豆,为什么要垫纸巾等。

2、教师提供表格,共同讨论如何进行记录。

师:

大家的意见不一样,看来我们必须通过实验来判别了。

师点拨:

为了把实验做好,建议大家选择自己最想研究的一个条件进行研究,而且在研究之前要设计好实验方案。

鼓励学生回家认真完成实验,并做好观察记录

学生自由讨论,

学生自由选择研究内容,及时进行统计。

(预设:

水组,光组,温度组,土壤组等,可在此适当排除不适合课堂研究的内容。

)

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

课题

种子发芽实验

(二)

学习

目标

科学概念:

绿豆种子发芽需要水和适宜的温度。

过程与方法:

学习整理收集到的数据,依据数据得出科学的结论。

情感、态度、价值观:

认识到对比实验、严格控制实验、重复实验的重要性。

重点

难点

重点:

通过实验知道绿豆种子发芽需要水和适宜的温度。

难点:

学习整理收集到的数据,依据数据得出科学的结论。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

实验计划单和实验记录表,实验信息统计表

是否采用

多媒体

否

教学

时数

二课时

教学

课时

第1课时

备课

总数

第2课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、交流实验中的发现:

1、我们种下的绿豆种子都发芽了吗?

其他小组的绿豆种子呢?

二、整理分析实验信息:

1、教师分发实验信息统计表,由组长负责收集相同实验小组的实验信息。

2、分析实验信息:

(1)实验组和对照组的数据有什么不同?

(2)从实验数据中我们可以得出结论吗?

(3)实验结论和我们实验前的猜测一致吗?

三、交流实验信息:

1、认真听取其他不同实验小组介绍他们的实验方法和获取的信息。

2、和其他的小组交流,了解他们在实验中有什么发现,听听他们怎样用数据来解释实验结果的。

3、汇集全班同学的实验,分析绿豆种子发芽需要的条件。

对大家有异议的内容进行辨析。

4、小结:

绿豆种子发芽的必需条件是温度、水分和空气。

问:

我们种下的绿豆种子都发芽了吗?

教师分发实验信息统计表,

引导:

已经发芽的绿豆芽怎么处理?

其他不同实验小组介绍他们的实验方法和获取的信息。

和其他的小组交流,了解他们在实验中有什么发现,

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

课题

种子发芽实验

(二)

学习

目标

科学概念:

绿豆种子发芽需要水和适宜的温度。

过程与方法:

学习整理收集到的数据,依据数据得出科学的结论。

情感、态度、价值观:

认识到对比实验、严格控制实验、重复实验的重要性。

重点

难点

重点:

通过实验知道绿豆种子发芽需要水和适宜的温度。

难点:

学习整理收集到的数据,依据数据得出科学的结论。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

实验计划单和实验记录表,实验信息统计表

是否采用

多媒体

否

教学

时数

二课时

教学

课时

第2课时

备课

总数

第3课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、种植绿豆芽:

1、引导:

已经发芽的绿豆芽怎么处理?

2、确定任务:

把绿豆芽种植在花盆中,放到适合的地方,让绿豆芽生长一段时间。

3、预测哪些条件会影响绿豆芽的生长。

4、建议对绿豆芽的生长做观察日记或者记录。

参考资料:

种子发芽的基本条件是:

一是温度。

种子萌发的最低温度为6-7℃,12-14℃能正常发芽,最适温度为20-25℃,最高为35℃。

二是水分。

一般需吸收相当于种子自身风干重的120-140%的水分才能萌发。

三是充足的氧气。

引导:

已经发芽的绿豆芽怎么处理?

师:

确定任务。

师:

提出学习要求。

师:

全班总结。

学生根据老师的要求进行实验。

全班进行活动总结交流。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

课题

观察绿豆芽的生长

学习

目标

科学概念:

植物的生长需要合适的环境条件。

当环境条件改变的时候,植物具有一定的适应环境的能力。

过程与方法:

设计绿豆芽生长需要阳光的实验,用对比实验的方法观察,记录影响植物生长的条件。

情感、态度、价值观:

意思到生物的形态结构、生活习性同它们的生活环境是相适应的。

重点

难点

重点:

设计对比实验。

难点:

在设计对比实验中严格控制变量,并注意收集实验数据用事实说话。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

实验计划单和实验记录表(参考书7面),三四天前做好的绿豆芽对水的需要的实验。

是否采用

多媒体

否

教学

时数

一课时

教学

课时

第1课时

备课

总数

第4课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、交流实验中的发现:

1、说说自己种下的绿豆芽生长的怎样了。

2、为什么大家的绿豆芽生长的不一样呢,怎样才能让绿豆芽生长的更好呢?

3、讨论影响绿豆芽生长的因素,教师随机板书。

实验:

绿豆芽生长需要阳光吗?

1、讨论:

绿豆种子发芽可以不需要阳光,那么绿豆芽的生长需要阳光吗?

2、该怎样来设计对比实验呢?

重点指导:

(1)我们只能改变哪些条件?

不改变哪些条件?

(2)两组的绿豆芽需要一样多吗?

(3)改变了条件是不是对绿豆芽生长产生了影响,我们怎样才能知道?

3、学生完成实验方案,交流。

4、提供实验记录表,引导学生做好观察记录。

(采用图画和文字记录下绿豆芽的高度、茎叶的颜色,茎的粗细等)

引导学生发现绿豆芽的生长条件,板书重难点。

指导学生设计实验。

学生认真观察,思考并做好实验记录。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

课题

蚯蚓的选择

学习

目标

科学概念:

动物生活需要一定的环境条件。

过程与方法:

掌握对比实验的方法。

情感、态度、价值观:

体会自然事物是相互联系的。

重点

难点

重点:

设计对比实验。

难点:

在设计对比实验中严格控制变量,并注意收集实验数据用事实说话。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

每组一份:

长方形扁纸盒两个,黑布、塑料薄膜、玻璃片、蚯蚓15条。

是否采用

多媒体

否

教学

时数

二课时

教学

课时

第1课时

备课

总数

第5课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、谈话导入:

见过蚯蚓吗?

一般在什么地方见到它们?

你们觉得蚯蚓喜欢怎样的环境?

2、学生自由发表。

二、实验:

蚯蚓喜欢黑暗还是光亮的环境?

1、我们先来研究蚯蚓喜欢黑暗还是光亮的环境,该怎样设计实验呢?

2、学生说说自己的想法,引导他们进行对比实验,并注意控制条件。

3、出示实验器材,讨论实验步骤:

(1)把长方形盒子一端剪去一部分,盖上玻璃片,再在另一端用黑布包住。

(2)在盒底放入塑料薄膜,以保护蚯蚓,方便它爬行。

(3)把5条蚯蚓放在盒子的中间,盖好盖子。

(4)5分钟以后打开盒盖,做好观察和记录。

(5)再做2次。

分发记录单和相关实验材料,教师巡回指导。

收回材料,组织交流,概括:

蚯蚓喜欢黑暗的环境。

学生实验,并认真填写实验记录单。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

课题

蚯蚓的选择

学习

目标

科学概念:

动物生活需要一定的环境条件。

过程与方法:

掌握对比实验的方法。

情感、态度、价值观:

体会自然事物是相互联系的。

重点

难点

重点:

设计对比实验。

难点:

在设计对比实验中严格控制变量,并注意收集实验数据用事实说话。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

每组一份:

长方形扁纸盒两个,玻璃片、蚯蚓15条、干土、湿土。

是否采用

多媒体

否

教学

时数

二课时

教学

课时

第2课时

备课

总数

第6课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、实验:

蚯蚓喜欢干燥还是湿润的环境?

1、过渡:

那么,蚯蚓喜欢干燥还是湿润的环境呢,让我们也来设计一个对比实验。

2、学生设计实验,自由发表。

3、教师随机出示材料,在交流中概括出比较合理的实验步骤:

(1)在另外的盒子两端分别铺上同样土质的泥土,不同的是一边干燥,一边湿润。

(2)把10条蚯蚓放在盒子的中间,盖好盖子。

(3)5分钟以后打开盒盖观察,记录。

(4)再做2次。

4、分发记录单和相关实验材料,学生实验,教师巡回指导。

5、收回材料,组织交流,概括:

蚯蚓喜欢湿润的环境。

分发记录单和相关实验材料,教师巡回指导。

收回材料,组织交流,概括:

蚯蚓喜欢黑暗的环境。

学生实验,并认真填写实验记录单。

全班交流总结。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

课题

食物链和食物网

学习

目标

科学概念:

蔷薇花丛中动植物之间存在着食物能量交换关系。

过程与方法:

通过分析讨论,发现事物之间的相互联系和相互影响。

情感、态度、价值观:

形成善于听取别人的意见、虚心向别人学习的科学态度。

重点

难点

重点:

研究动植物之间的食物关系,认识食物链和食物网。

难点:

建立起初步的生态系统的概念,形成“生物与生物之间是相互关联的一个整体”的认识。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

校园常见动植物样本或图片。

是否采用

多媒体

否

教学

时数

二课时

教学

课时

第1课时

备课

总数

第7课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、谈话导入:

1、提问:

生物的生存需要些什么?

(水、阳光、空气等)。

2、引导:

生物的生存除了需要一定的自然条件外,它们彼此之间也是相互依赖、互相影响的。

二、谁吃谁:

1、教师出示校园常见动植物样本(也可以借鉴书本的图片),说:

这是在一簇花丛中发现的生物,有蔷薇、小草、树叶、蚜虫、瓢虫、蚯蚓、毛毛虫、小鸟等。

2、问:

为什么在同一个区域会出现这些动物和植物呢?

它们之间有什么关系呢?

3、学生自由说,教师随机用简单的文字和箭头表示这种关系。

(蔷薇或草——蚜虫——瓢虫——小鸟;落叶——蚯蚓——小鸟;蔷薇——毛毛虫——小鸟)

4、讲述:

什么做食物链。

什么叫生产者,什么叫消费者。

师:

提问导入新课。

出示校园常见动植物样本图片。

讲解图片中的食物链

认真思考并回答老师提出的问题。

学生再根据生活经验说几条食物链。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

课题

食物链和食物网

学习

目标

科学概念:

蔷薇花丛中动植物之间存在着食物能量交换关系。

过程与方法:

通过分析讨论,发现事物之间的相互联系和相互影响。

情感、态度、价值观:

形成善于听取别人的意见、虚心向别人学习的科学态度。

重点

难点

重点:

研究动植物之间的食物关系,认识食物链和食物网。

难点:

建立起初步的生态系统的概念,形成“生物与生物之间是相互关联的一个整体”的认识。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

校园常见动植物样本或图片。

是否采用

多媒体

否

教学

时数

二课时

教学

课时

第2课时

备课

总数

第8课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、水田的食物网:

1、竹林村的同学在稻田上发现了许多生物,让我们一起来认识一下。

(书13面图,生物有:

水稻、稻螟虫、蝗虫、蜘蛛、螳螂、蜻蜓、小鸟、蛇、老鹰、青蛙、白鹭、鱼、虾、田鼠、黄鼠狼、猫头鹰等。

)

2、找一找,这些生物之间存在着怎样的食物关系,用箭头表示出相关的食物链。

3、学生交流补充,不断完善自己的食物链,数一数有多少条。

特别注意一下水稻和蛇,看看它们被吃了几次或者吃多少种食物。

4、概括:

同一种植物会被不同的动物吃掉,同一种动物也可以吃多种食物,生物之间这种复杂的食物关系形成了一个网状结构,叫做食物网。

5、说一说:

万一其中的一种生物灭绝了,会产生怎样的影响?

6、拓展:

观察身边的生态群落,画一个食物网。

师:

让学生认识书上图片中的生物。

师:

让学生找相关的食物链。

师:

引导学生概括、总结、拓展。

学生再根据生活经验说几条食物链。

全班交流、探讨。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

课题

做一个生态瓶

学习

目标

科学概念:

生物在一定区域 内相互影响、相互依存,会形成一个生态群落。

过程与方法:

根据设计方案及实际条件制作生态瓶,并坚持对生态瓶进行管理和观察。

情感、态度、价值观:

认识到相互听取意见、共同协作、好象管理和观察的必要性。

重点

难点

重点:

能设计一个生态瓶建造方案。

难点:

根据设计方案及实际条件制作生态瓶,并坚持对生态瓶进行管理和观察。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

大饮料瓶、剪刀、建造生态瓶需要的材料、活动记录本。

是否采用

多媒体

否

教学

时数

一课时

教学

课时

第1课时

备课

总数

第9课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、制作生态瓶:

1、说明制作步骤:

(1)先在瓶底装入一层淘洗干净的沙(如要加几块小石子也就在这时候放)。

(2)装入半瓶自然水域的水。

(3)往瓶里种上自己准备的水草。

(4)再放入小动物。

(5)把本组成员的名字做才标签贴在生态瓶的外面。

2、根据讨论的设计方案,选择材料完成制作生态瓶。

3、小组商量决定生态瓶放置的地方并分工进行管理和观察记录。

(16面的生态瓶观察记录表),提醒注意每天观察生态瓶里发生的变化,并做好记录。

教师说明制作生态瓶的步骤及注意事项。

指导学生完成制作生态瓶。

认真听老师讲解制作生态瓶的步骤及注意事项,制作完成一个生态瓶。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

课题

改变生态瓶

学习

目标

科学概念:

减少水和添加动物、植物会引发生态群落的变化。

过程与方法:

严格控制条件进行实验活动,坚持进行观察记录。

情感、态度、价值观:

认识到控制条件进行实验,细致、准确地记录到的现象的必要性。

重点

难点

重点:

严格控制条件进行实验活动,坚持进行观察记录。

难点:

在设计对比实验中严格控制变量,并注意收集实验数据用事实说话。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

准备若干鱼、水、水草等材料。

是否采用

多媒体

否

教学

时数

一课时

教学

课时

第1课时

备课

总数

第10课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、交流生态瓶,确定实验方案:

1、交流:

生态瓶里的生物生活得还好吗?

2、展示,比一比哪些生态瓶里的动植物生活的比较好。

3、学生小组自由选择其中的一种方案。

二、实验一:

减少生态瓶里的水:

(参17面记录单)

1、实验方法:

选择2个生态瓶,尽量一样的,一个生态瓶的水减少一半,另一个水量不变,两个生态瓶的生物数量都不变。

2、实验结果。

三、实验二:

增加生态瓶里的生物:

(参18面记录单)

1、实验方法:

选择2个生态瓶,尽量一样的,一个生态瓶的水草增加一倍,另一个的小鱼数量增加一倍,其他条件不变。

2、同样采用记录小鱼在改变前面一分钟浮出水面上来的次数。

3、实验结果。

师:

引导学生思考:

如果改变生态瓶中的一些条件会怎样呢?

师引导:

要观察生物有什么变化,我们可以采用记录小鱼在改变前面一分钟浮出水面上来的次数。

师引导:

预测生态瓶里会发生什么变化。

学生:

减少生态瓶里的水是改变生态瓶的非生物环境,增加生态瓶里的生物是改变生物的数量。

学生:

进行实验和观察记录。

学生:

进行实验和观察记录,最后讨论交流。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

课题

维护生态平衡

学习

目标

科学概念:

自然界里某一区域生存的生物必须形成一个平衡和谐的整体,即生态系统。

过程与方法:

应用分析推理等思维形式,对沙尘暴生成的原因进行分析。

情感、态度、价值观:

认识到维护生态平衡的重要性。

重点

难点

重点:

认识到维护生态平衡的重要性。

难点:

应用分析推理等思维形式,对沙尘暴生成的原因进行分析。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

收集有关沙尘暴的资料

是否采用

多媒体

否

教学

时数

二课时

教学

课时

第1课时

备课

总数

第11课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、回顾知识,引入新课:

1、学生自己的话举例说明食物链、食物网、生态群落的含义。

2、说明:

自然界里某一区域的生物形成一个平衡和谐的整体,叫做生态系统。

二、草原的生态平衡:

1、现在让我们以草原为例来研究有关生态系统的平衡问题。

草原上常见的生物有鹰、兔和草,那么,这三种生物之间的食物链是怎样呢?

(学生画出)

2、设想一下:

(1)如果鹰少了,会发生什么现象?

(2)如果兔少了,会发生什么现象?

(3)如果草少了,会发生什么现象?

3、人类的哪些行为会造成鹰、兔或者草减少呢?

在书19面表示出来。

教师引导,学生举例,引入新课。

教师引导提问:

如果生态系统中的某一个环节受到了破坏,整个生态系统会怎样呢?

师:

每个设想给学生充分的思考时间,然后再发表意见。

师启发:

为了经济发展,人们会采取哪些手段。

学生理解生态系统

等定义。

学生思考回答。

学生思考回答。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):

教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。

——叶圣陶

课题

维护生态平衡

学习

目标

科学概念:

自然界里某一区域生存的生物必须形成一个平衡和谐的整体,即生态系统。

过程与方法:

应用分析推理等思维形式,对沙尘暴生成的原因进行分析。

情感、态度、价值观:

认识到维护生态平衡的重要性。

重点

难点

重点:

认识到维护生态平衡的重要性。

难点:

应用分析推理等思维形式,对沙尘暴生成的原因进行分析。

教法

选择

探究法

课型

新授课

课前

准备

收集有关沙尘暴的资料

是否采用

多媒体

否

教学

时数

二课时

教学

课时

第2课时

备课

总数

第12课时

课堂教学过程设计

教学内容

教师活动

学生活动

一、回顾知识,引入新课:

我们为了经济发展,会采取哪些手段。

二、是什么引起了沙尘暴:

1、阅读书20面有关沙尘暴的资料。

教师可进行适当的补充。

2、引导学生分析草原生态系统失衡的原因,提示:

(1)人类的哪些行为引起草原生态系统失衡?

(2)这些行为的后果是什么?

(3)最终结果是什么?

3、小结:

生态系统配合发展是不十分不易的,人类的许多行为都在破坏着大自然的生态平衡。

4、拓展:

大家深入分析一下目前许多的做法,并讨论为了保护生态平衡我们可以做些什么。

师:

通过回顾知识,让学生思考。

提问回答。

师:

引入沙尘暴,启发学生理解沙尘暴的危害。

师:

引导学生分析草原生态系统失衡的原因。

师:

拓展分析。

学生配合老师积极回答。

学生思考并回答沙尘暴的危害。

学生思考并回答草原生态系统失衡的原因及后果。

检查签阅

第周,应备课时实备课时,共课时

评价:

时间:

签查(签章):