阅读与鉴赏 曲一.docx

《阅读与鉴赏 曲一.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《阅读与鉴赏 曲一.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

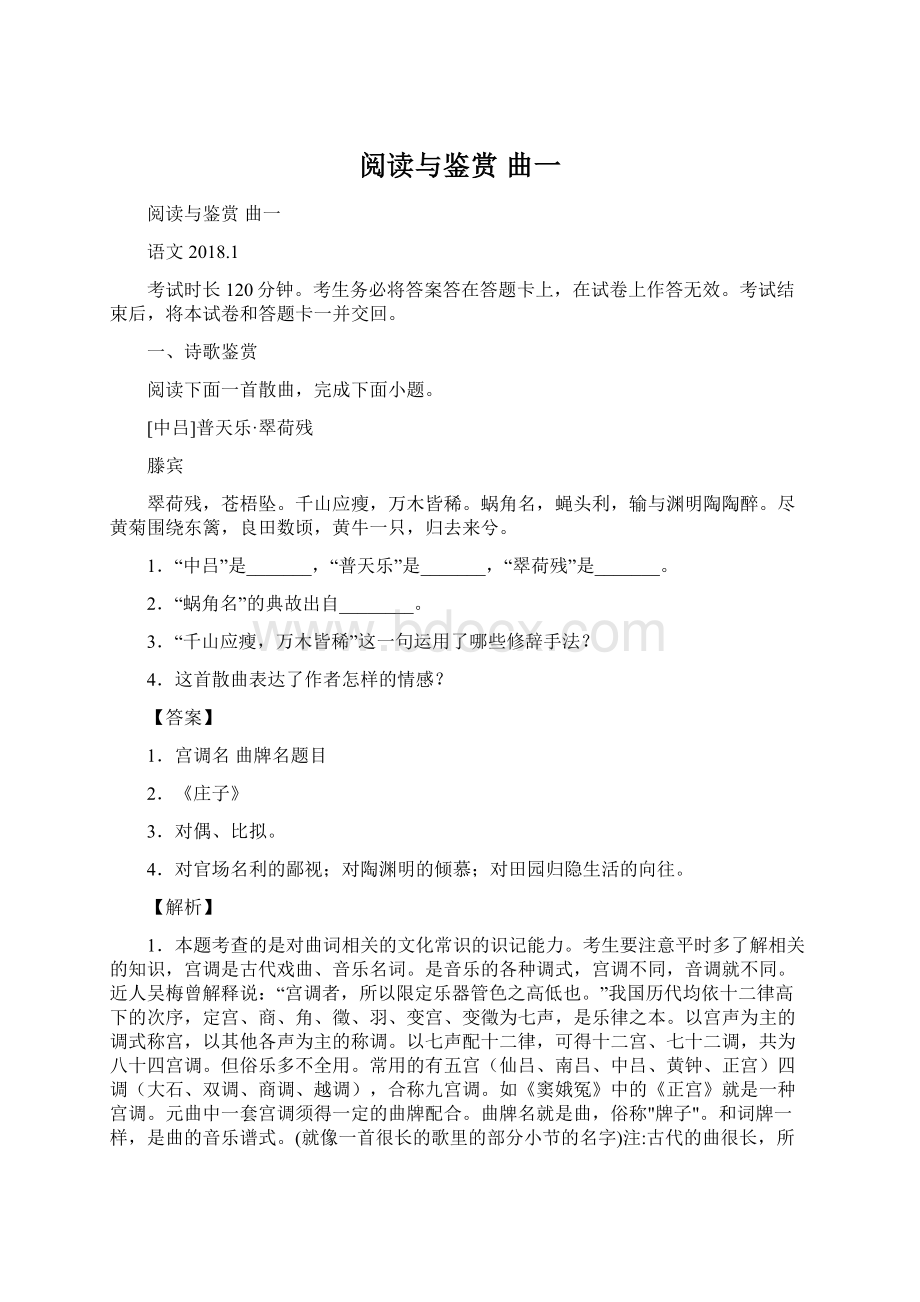

阅读与鉴赏曲一

阅读与鉴赏曲一

语文2018.1

考试时长120分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、诗歌鉴赏

阅读下面一首散曲,完成下面小题。

[中吕]普天乐·翠荷残

滕宾

翠荷残,苍梧坠。

千山应瘦,万木皆稀。

蜗角名,蝇头利,输与渊明陶陶醉。

尽黄菊围绕东篱,良田数顷,黄牛一只,归去来兮。

1.“中吕”是_______,“普天乐”是_______,“翠荷残”是_______。

2.“蜗角名”的典故出自________。

3.“千山应瘦,万木皆稀”这一句运用了哪些修辞手法?

4.这首散曲表达了作者怎样的情感?

【答案】

1.宫调名曲牌名题目

2.《庄子》

3.对偶、比拟。

4.对官场名利的鄙视;对陶渊明的倾慕;对田园归隐生活的向往。

【解析】

1.本题考查的是对曲词相关的文化常识的识记能力。

考生要注意平时多了解相关的知识,宫调是古代戏曲、音乐名词。

是音乐的各种调式,宫调不同,音调就不同。

近人吴梅曾解释说:

“宫调者,所以限定乐器管色之高低也。

”我国历代均依十二律高下的次序,定宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵为七声,是乐律之本。

以宫声为主的调式称宫,以其他各声为主的称调。

以七声配十二律,可得十二宫、七十二调,共为八十四宫调。

但俗乐多不全用。

常用的有五宫(仙吕、南吕、中吕、黄钟、正宫)四调(大石、双调、商调、越调),合称九宫调。

如《窦娥冤》中的《正宫》就是一种宫调。

元曲中一套宫调须得一定的曲牌配合。

曲牌名就是曲,俗称"牌子"。

和词牌一样,是曲的音乐谱式。

(就像一首很长的歌里的部分小节的名字)注:

古代的曲很长,所写的曲牌都是一个很长的一首曲的部分小节的名字。

“翠荷残”就好理解了,是曲子的题目。

2.本题考查的是识记古代典故的能力。

古代典故浩如烟海,识记起来难度会很大。

所以考生要把注意识记先秦时期的典故作为重点,在平时识记的时候要注意多了解多总结。

例如本题中的“蜗角名”典出《庄子集释》卷八下〈杂篇·则阳〉。

传说有建立在蜗牛角上的国家,右角上的叫蛮氏,左角上的叫触氏,双方常为争地而战,伏尸数万。

后以"蜗角"比喻微小之地。

具体典故内容:

惠子闻之而见戴晋人。

戴晋人曰:

"有所谓蜗者,君知之乎?

"曰:

"然。

"有国于蜗之左角者,曰触氏,有国于蜗之右角者,曰蛮氏。

时相与争地而战,伏尸数万,逐北旬有五日而后反。

"君曰:

"噫!

其虚言与?

"曰:

"臣请为君实之。

君以意在四方上下有穷乎?

"君曰:

"无穷。

"曰:

"知游心于无穷,而反在通达之国,若存若亡乎?

"君曰:

"然。

"曰:

"通达之中有魏,于魏中有梁,于梁中有王。

王与蛮氏,有辩乎?

"君曰:

"无辩。

"客出而君惝然若有亡也。

3.本题考查的是对曲词的修辞手法赏析的能力。

题干问的是:

“千山应瘦,万木皆稀”这一句运用了哪些修辞手法?

从题干可知是修辞手法的赏析,从“千山”“万木”两个词看对仗工整所以答“对偶”“对仗”都可以。

从“瘦”、“稀”来看,增添了人物的色彩,所以考生答拟人、比拟都可以。

诗词的修辞手法要从句子的结构和内容修辞上去辨析,总之,考查难度不会太大,只要考生认真研读诗句即可准确作答。

4.本题考查的是赏析作品的情感主旨能力。

题干问的是:

这首散曲表达了作者怎样的情感。

从题干上看是考查赏析散曲的情感主旨,考生首先要认真研读文本,然后结合关键词准确把握情感。

本文中的关键词句有:

“蜗角名,蝇头利”,从本句看是对蝇头小利和勾心斗角的不屑一顾。

从“渊明”写陶渊明的归隐,此处是作者对陶渊明洒脱的仰慕之情。

从“归去来兮”可以看出作者归隐的决心。

总之,考生只要抓住原文诗句,进行合理的分析,即可准确作答本题。

【点睛】

对于诗歌情感题,一般的考查方向有二,一是考查情感的体现方式,二是考查情感的内容。

一般答题的时候,尽量两者都涉及。

对于情感的把握,可以从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感;可以从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方;可以从作者和创作背景入手,做到知人论世;可以从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情;可以从景物形象入手,景物形象衬托或烘托诗人的情感或借景抒情;可以从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。

故考生在答题的时候,应先借助题干明确考查的是哪个方面的内容,有无暗示。

阅读下面的曲词,然后回答问题。

(端正好)碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

5.这支曲子用了哪些富有特征的意象?

表达了主人公怎样的感情?

6.“晓来谁染霜林醉”中的“染”历来为人称道,请说说它好在哪里。

【答案】

5.曲中用了蓝天、白云、满地黄花、西风、北雁、霜林等意象,描绘了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画。

前四句,一句一景,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑的心情。

6.一个“染”字,沟通了“景”与“情”的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上了一层沉郁忧愁的感情色彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境合而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人伤感的悲凉意境。

【解析】

5.试题分析:

本题考查找出诗歌中的意象并分析抒情主人公的思想情感。

首先要读懂全诗;其次是要知道什么是意象;接着指出众多意象勾勒的意境的特点;最后根据意境的特点分析出抒情主人公的情感。

先读懂诗,尤其是重组上片的画面。

上阕用多彩的画笔,描写出绚丽高远的深秋景色:

“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。

”秋高气爽,在晴空万里的天幕上飘荡着虚无缥缈的云彩,那云彩被碧蓝的天色映衬着,看上去也是淡淡的翡翠颜色;金风习习,玉露冷冷,大地铺满了金黄色的树叶。

远处无边的秋色与浩淼的水波相连,碧翠的秋水,在金风的吹拂下,泛起层层的涟漪,远远望去不甚清晰似有烟雾笼置,分不清哪是水,哪是天。

“山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

”天色将晚,落日的余晖映得万山红遍,天水相连之处水天一色。

只有岸边的芳草,全不顾深秋已经来临,依然芳菲烂漫,一直开放到夕阳照不到的地方。

这深秋景色,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑的心情。

明确什么是意象。

“意象”即诗歌中包含作者感情的物象,意象都是名词或名词性短语。

回答本题要用名词或名词性短语:

蓝天、白云、满地黄花、西风、北雁、霜林等。

再答出意境的特点:

空间广阔、色彩斑斓。

最后分析抒情女主人公的情感是痛苦、压抑的。

6.试题分析:

此题属于鉴赏语言之“炼字”题,解题思路为:

(1)解释该字(词)在句中的含义(字面意义和实质意义)或肯定哪一个字(词)更好或该字(词)对突出主旨所起的作用。

(2)展开联想和想象,用这个你认为“好”的字还原句中描摹景象。

(3)点出该字(词)烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情,可以从该字(词)在诗中结构上所起的作用考虑。

“染”不仅把外在的感受化为具有动态的心理过程,而且令离人的涟涟别泪,宛然如见。

“醉”既写出了枫林的色彩,更赋予了在离愁的重压下不能自持的人的情态。

【点睛】

古诗文阅读原则:

一、抓诗眼、抓意象、明意境。

1、诗眼诗歌是语言的艺术,古人写诗特别讲究“炼字”。

一句诗或一首诗中最传神的一个字、一个词,一般是动词、形容词。

如“悠然见南山”中的“见”字,“红杏枝头春意闹”的“闹”字等等,使诗歌生动形象,境界全出。

2、意象诗作中作者所写之景、所示之物,这客观的“象”与作者借景抒情的“情”、咏物所言的“志”的完美结合。

古诗词中的意象往往是约定俗成,有规律可循的,例如:

“梅花”是高洁品格的象征;“月亮”代表思乡之情;“鸿雁”是传书的信使等等。

有时诗人还会创造一群意象,如马致远的《秋思》就创造了11个意象,用“断肠人”这一中心意象来表达思归怀远的秋思。

3、意境是文艺作品中和谐、广阔的自然和生活图景,渗透着作者含蓄、丰富的情思而形成的能诱发读者想象和思索的艺术境界。

优秀的古诗词都创造了具有广阔艺术空间的意境。

诗歌意境(情景)关系往往比较多的是寓情于景、触景生情、情景交融。

意境特点有:

慷慨悲壮、雄浑苍劲、恬淡自然、雄浑壮观、悲壮苍凉、孤独冷寂等等。

可见,抓住这几个关键处,我们就可以穿越语言屏障,迅速触摸到诗人的心灵世界,走进诗的艺术境界,解诗答题。

阅读元曲,完成各题。

(双调) 天香引·西湖感旧

问西湖昔日如何?

朝也笙歌,暮也笙歌。

问西湖今日如何?

朝也干戈,暮也干戈。

昔日也,二十里沽酒楼,春风绮罗;今日个,两三个打鱼船,落日沧波。

光景蹉跎,人物消磨。

昔日西湖,今日南柯。

7.对这首元曲的赏析,下列不恰当的一项是()

A.这首小令以设问起笔,蕴含着作者深沉的感喟,引发读者对昔日杭州的追忆。

B.“朝也笙歌,暮也笙歌”一句是对统治者纵情声色、贪图享乐的揭露和讽刺。

C.这首小令语言朴实,用白描手法写出了杭州在连年战乱中的沧桑变迁。

D.全曲的感情基调低沉婉转,如一曲挽歌,表达了作者生逢乱世的悲哀与无奈。

8.这首小令主要运用了对比的表现手法,请简析其作用。

【答案】

7.B

8.

(1)这首元曲将昔日西湖繁华安逸的生活场景和今日破败荒凉的景象进行对比;

(2)鲜明地突出连年战乱带来的剧变和危害,抒发昔盛今衰的感慨和伤时忧世的心境。

【解析】

7.试题分析:

题干是“对这首元曲的赏析,下列不恰当的一项是”。

本题考查鉴赏诗歌的形象、表达技巧和诗人的思想情感的能力。

首先要读懂诗句的内容和思想情感。

B项,“朝也笙歌,暮也笙歌”一句突出昔日的繁华。

故本题选B项。

8.试题分析:

题干是“这首小令主要运用了对比的表现手法,请简析其作用。

”此题的考点是分析诗歌的表现手法即其作用。

题干意境明确了这首小令主要运用了对比的表现手法,答题步骤是:

(1)结合诗句阐释为什么是用了这种手法,即找出词中对比的地方。

(2)然后分析效果,即指出对比手法有效传达出诗人怎样的感情。

读懂全诗,根据具体诗句分析。

“西湖昔日”“朝也笙歌,暮也笙歌”,“西湖今日”“朝也干戈,暮也干戈”;“昔日也,二十里沽酒楼,春风绮罗”,“今日个,两三个打鱼船,落日沧波”;“昔日西湖”,“今日南柯”,对比鲜明,着力于昔日繁华和今日荒凉的对比,语言如话,风格沉郁。

这首小令通过杭州西湖的今昔剧变,实际上是感叹整个杭州的盛衰,抒发昔盛今衰的感慨和伤时忧世的心境,曲折地反映了作者要求和平、伤时忧世的愿望。

【点睛】

表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。

表现手法分抒情手法、描写手法、修辞手法三大类。

抒情手法有直抒胸臆和间接抒情两种。

间接抒情又分借景抒情,托物言志,托物寓理。

描写手法主要有:

衬托,分正衬和反衬。

反衬主要有动静衬,以乐景衬哀情等;联想和想像(虚实结合),对比。

常见的修辞手法有:

比兴、比喻、拟人、夸张、双关、用典。

此外还有设问、反问、反语等。

答题步骤:

(1)准确指出用了何种手法。

(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。

(3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。

比如本题主要从抒情的方式、描写手法以及修辞手法的角度作答。

阅读下面两首元曲,完成下列小题。

净沙·秋思天净沙·秋

马致远白朴

枯藤老树昏鸦,孤村落日残霞,

小桥流水人家,轻烟老树寒鸦,

古道西风瘦马。

一点飞鸿影下。

夕阳西下,青山绿水,

断肠人在天涯。

白草红叶黄花。

9.请分别说出“枯藤老树昏鸦”的“昏”字、“轻烟老树寒鸦”的“寒”字的妙处。

10.请简要分析这两首元曲在表达情感方面的不同之处。

【答案】

9.“昏”字点明了时间接近黄昏,与“夕阳西下”呼应,引发了诗人的羁旅之愁。

“寒”字突出了深秋的特点,渲染了冷寂的气氛,表达了惆怅之情。

10.不同点:

①《秋思》表达了羁旅之愁,《秋》表达了孤寂惆怅之情;②从表达情感的方式来看,《秋思》直抒胸臆,《秋》则比较含蓄蕴藉;③《秋思》的意境比《秋》更为凄清阔远。

(答出两点即可)

【解析】

9.试题分析:

本题考查鉴赏诗歌语言的能力,侧重考查诗歌炼字的技巧。

解答此题,一定要分析每个字的意思,然后将字回归诗歌,从手法、技巧方面分析字在表达效果上的妙处。

“枯藤老树昏鸦”的“昏”字意为“昏暗”,是对天气状况的描写,渲染出阴沉萧瑟的意境,与作者羁旅之愁是相契合的;“轻烟老树寒鸦”的“寒”字描写出了深秋时节的凄冷孤寂感,与内心的惆怅之情是相吻合的。

两个字看似景语,其实是情语。

据此组织答案即可。

10.试题分析:

本题考查比较鉴赏诗歌思想内容的能力。

解答此题时,先明确比较角度,找准两者之间的异同点,然后写出异同之处并结合诗句具体分析研究,最后指明不同之处在各自诗中的作用。

题干要求为“表达情感方面的不同之处”,答题的方向很明显地指向比较两首诗的情感、抒情方式的不同。

根据《天净沙·秋思》最后两句的关键词“断肠人”可知,这首元曲运用寓情于景、直抒胸臆的手法,表达了羁旅漂泊之情;《天净沙·秋》典型的手法是寓情于景,没有一字在抒情,但处处蕴含孤寂之情。

关键词为:

羁旅、孤寂惆怅、直抒胸臆、寓情于景。

据此组织答案即可。

【点睛】

“八入手”把握古代诗歌的思想内容

1.从诗词的标题入手.标题是文章的眼睛。

有的标题概括了作品的重要内容,有的标题揭示了作品的线索,有的标题奠定了作者的感情基调。

2.从诗词描写景色的冷暖色调入手.古人写诗作词,常常是借景抒情,寓情于景。

因此,鉴赏时首先要找出写景的诗句,再体味所写之景的“冷”“暖”,进而把握作者的思想感情。

3.从诗词所选取的意象入手.古诗词中的许多意象都有特定的含义,诗人常常通过选取特定的意象来表达内心独特的情感。

鉴赏时就要留心诗词中出现的意象,调动积累,揣摩意象的含义,从而理解作品的内容。

4.从诗词中所暗示的关键词入手.诗词是诗人“缘情而发”的产物,有时如能捕捉到诗词中那些最能显现诗人感情的字眼,便找到了鉴赏诗词的钥匙。

5.从诗词中含有诗眼的句子入手。

古人写诗词,尤其注重炼字炼句,力求一字传神,一句传神。

而这些含有诗眼的句子往往最能体现作品的内蕴及表达技巧。

6.从作者的人生经历入手。

“诗言志”,作者的人生经历不同,通过诗词所表现出来的思想倾向也就不同。

因此,鉴赏时不妨从作者所处的时代环境及其生活经历突破。

7.从诗词中典故的含义入手。

诗人创作诗歌时,有时会借助一些典故来表现广泛而深刻的主题。

如果关注这些典故,了解这些典故,无疑会有助于把握作品的主题。

8.从诗词的注解入手。

有的诗词鉴赏在原诗之后附有注解,阅读这些注解,可以帮助我们了解作者、作品的有关情况,以便更准确地理解作者的情感及作品的内容。

阅读下面诗歌,完成后面各题。

《山坡羊·潼关怀古》

张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

兴,百姓苦;;亡,百姓苦。

11.划线句子分别从哪两个角度形象地描绘岀峰峦高峻的形态和波涛呼啸的气势?

12.古:

兴,百姓苦;亡,百姓苦。

今:

国富民殷,社会和谐。

请就两种社会现实谈谈你的理解。

【答案】

11.分别从视角和听觉角度写的。

12.示例:

这种情况的出现是因为社会制度不同造成的。

古代,封建君主制,兴亡都逃不了封建朝廷、官吏的盘剥;而今天,我们生活的是一切为人民谋幸福的国家里,国家富,人民就安康幸福。

【解析】

11.试题分析:

本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。

本题考查写景角度,需要结合内容分析。

“峰峦如聚”,群山好像从四面八方聚集而来,一个“聚”字,既写出了群山包围之中的潼关险要地势,又赋予了潼关四周山峦生命和意志,它们守卫着潼关。

从视觉角度写的。

“波涛如怒”,波涛汹涌澎湃好像在发怒,一个“怒”字,既写出了黄河的咆哮,又交代了潼关处于黄河之边的险要。

从听觉角度来写。

点睛:

古诗词常见的写景角度,远近结合。

动静结合,一句动景,一句描写静景,常与对比手法相结合,其名为动静结合或以动衬静等等。

声色:

也是衬托的一种,可以说是以声衬静,即诗中有对声音的描写,有时候和动静可以结合起来看。

视角:

视觉、听觉、触觉、嗅觉等多种角度描写景色。

虚与实的结合,“虚”与“实”是两个极大的概念,具体点说就是无形与有形、抽象与具体,想象回忆与现实。

点与面的结合,万事万物都是彼此相互联系的,不是孤立存在的,描写的景物也一样,它们总是和周围的景物有着千丝万缕的联系。

时空角度,时间上,一天当中时光或一年当中时光的变化。

12.试题分析:

本题主要考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。

结合题干中的两种社会现实理解分析。

需要结合创作背景分析。

“兴,百姓苦,亡,百姓苦”,写作者沉痛的感慨,历史上无论哪一个朝代,它们兴盛也罢,败亡也罢,老百姓总是遭殃受苦。

一个朝代兴起了,必定大兴土木,修建奢华的宫殿,从而给人民带来巨大的灾难;一个朝代灭亡了,在战争中遭殃的也是人民。

他指出历代王朝的或兴或亡,带给百姓的都是灾祸和苦难。

这是作者从历代帝王的兴亡史中概括出来的一个结论。

“今:

国富民殷,社会和谐”,人民当家作主,国富则民殷,如“两免一补”、“医疗保险”等民生政策的同台,惠及千家万户,百姓生活幸福,自然不再辛苦。

这是一组古今现实社会的对比。

13.下列对《长亭送别》中《滚绣球》一曲的理解,不正确的一项是

A.“恨相见得迟,怨归去得疾”,相见恨晚而相别怨疾,两相对照,鲜明有力地表达了对心上人爱得深、恋得切的真挚感情。

B.“柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖”,借“柳丝”“疏林”“斜晖”这些别有特色的客观之物,准确寄寓了人物的主观之情。

C.“马儿迍迍的行,车儿快快的随”,这句话写马儿行得慢,车儿跟得快,唯如此才能两厢厮守,写出了这一对离别人的一片微细心思。

D.“听得道一声‘去也’,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌”,以写实的手法深沉凄切地表达了对拆散恩爱夫妻的崔母及其所代表的封建礼教的强烈控诉。

【答案】D

【解析】

【详解】

此题考核诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感的能力,主要主要考核曲子的内容和手法,答题时注意仔细辨析。

题中D项,这是夸张的写法,不能理解为写实。

故选D。

【点睛】

诗歌鉴赏的选择题,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意

阅读下面这首元曲,完成小题。

[双调]折桂令•九日

(元)张可久

对青山强整乌纱。

归雁横秋,倦客思家。

翠袖殷勤,金杯错落,玉手琵琶。

人老去西风白发,蝶愁来明日黄花。

回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦。

(注)①九日:

又称“重九”,即我国传统的农历九月初九,重阳节。

②张可久:

曾任典史等小吏,一生怀才不遇,时官时隐,仕途上很不得意,平生好遨游,足迹遍江南各地,晚年居杭州。

此为张可久晚年之作。

③苏轼曾有诗句:

“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁。

”

14.对这首作品分析不恰当的两项是()()

A.前三句,写诗人登高时所见之景,“秋”“归雁”之意象传达出困倦游子对功名未就、仕途失意的烦躁。

“强整乌纱”表现了作者怀才不遇的苦闷。

B.接下来,“翠袖殷勤,金杯错落,玉手琵琶”三句,写尽了自己现在所居官场宴客场景的繁华热闹,采用了实写的手法。

C.七、八两句“人老去西风白发,蝶愁来明日黄花”是诗人有感于眼前之景,面对已凋谢的黄花,连蜂蝶都要发愁,有思于今昔的境况而发出深沉感慨:

人生易老,好景不常,游子不要留恋他乡。

D.七、八两句化用了古人诗句,由于添加了“西风白发”这一意象,因而在意境上更胜一筹;同时,倒装加对偶的句式,韵律和谐,也可以看出诗人的匠心。

E.综观全曲,一个“思”字贯穿全篇。

语言清丽,对仗工整,清雅自然,具有典雅蕴藉之美,堪称元散曲中的精品。

15.作品末尾三句“回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦”表达情感颇具特色,请结合全曲作简要赏析。

【答案】

14.AB

15.

(1)诗人在此以景结情,写出眼前的凄清景象之景:

回首茫茫天涯,只见一抹斜阳,几只远飞的寒鸦。

(2)借景抒情,寓情于景(答一即可)渲染了一种凄凉的气氛,有助于思乡主题的表达。

(3)这是景语,又是情语;这既是实景,又是作者大半生人生路途的写照及象征。

(4)苍凉微茫的景色,反映出诗人漂泊无依的情怀,倦客之心、思乡之情溢于笔端。

【解析】

14.试题分析:

本题综合考查对诗歌的鉴赏能力,这类题目解答时一般要仔细阅读原诗和所给选项,结合作者身世及写作背景做出判断。

A项,“‘秋’‘归雁’之意象传达出困倦游子对功名未就、仕途失意的烦躁。

‘强整乌纱’表现了作者怀才不遇的苦闷”不正确。

“秋”“归雁”之意象和“强整乌纱”的动作传达出困倦游子对家的思念。

“对青山强整乌纱。

归雁横秋,倦客思家”意思是勉强整理乌纱帽打起精神登山,回归的大雁横穿飞过秋季的天空,在外漂泊困顿疲倦的游子思念起了家乡。

B项,“采用了实写的手法”不正确。

“翠袖殷勤,金杯错落,玉手琵琶”意思是回想那些歌女们殷勤劝酒,大家频频举起酒杯,玉手拨弄着琵琶的场景,这是作者回忆从前为官歌舞升平的欢乐景象,属于虚写。

故此题答案为AB两项。

15.试题分析:

此题考核对诗句的赏析能力,这类题目解答时首先要认真审题,明确鉴赏的是哪些句子,然后从手法和内容两方面来分析。

本题题干要求赏析作品末尾三句“回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦”表达情感的特色,从内容上来看,这三句是对眼前景物的描写,意思是转过身来回看那茫茫天涯,只见一抹斜阳,几只飞远的寒鸦,营造出苍凉微茫的意境,表达一种萧瑟、落寞的情绪,反映出诗人漂无依的情怀和思乡之情。

从手法上来看,结合诗后的注释可知,作者张可久一生怀才不遇,好遨游,足迹遍江南各地,一生处于漂泊之中,此曲是他晚年之作,这三句所写的苍凉之景,可以说是作者人生的写照及象征;这三句写景,借景物描写表达漂泊之感,思乡之情,采用的是借景抒情的手法;而且出现在诗歌的结尾,属于以景结情的手法。

【点睛】

第2题实际是考查对诗句的赏析,这类题目包括对诗句句意浅层次上的理解、对句子艺术技巧和意蕴深层次上的挖掘和评价、对结构上有特殊功能语句的鉴赏。

赏析时可以从以下几个角度进行,语言表达上,是否运用手法(修辞手法、描写手法、表现手法),有无特殊句式,精妙词语运用等;写了什么内容,表达了怎样的情感或主旨;结构上有什么作用。

一般答题步骤是,首先简析句意,明确手法;然后联系全诗,分析作用、效果(意境、情感)。

16.阅读下面一首元曲,完成下面试题。

[正宫]叨叨令

无名氏

溪边小径舟横渡,门前流水清如玉。

青山隔断红尘路,白云满地无寻处。

说与你寻不得也么哥,寻不得也么哥,却原来依①家鹦鹉洲②边住。

[注]①也么哥:

语气助词。

②依:

我。

③鹦鹉洲:

此处为“渔父居处”的代称。

(1)本曲前四句运用丰富的意象勾勒出一幅美丽的自然图景,其中__________意象体现出温润柔美的特征,而__________意象则给人以飘逸渺远的感受。

(2)请结合全曲简要分析此曲蕴含的思想情感。

【答案】

(1)流水;白云

(2)①表现其对所处环境的喜爱、自豪之情;②写出渔父(隐士)超然尘世的情怀和隐逸的情趣。

【解析】

【详解】

(1)试题分析:

此题考查对诗歌意境的鉴赏能力,这类题目解答时首先要仔细审题,明确题目要求,然后通读诗歌,将诗歌中的意象一一勾画出来,然后根据题干要求进行筛选。

本题所给曲子前四句写到的意象有“溪”“小径”“舟”“流水”“青山”“路”“白云”等,题干要求找出“体现出温润柔美的特征”和“给人以飘逸渺远的感受”的意象,符合要求的应为“流水”和“白云”。

(2)试题分析:

本题考查鉴赏诗歌思想情感的能力。

解答时可逐句分析诗歌内容,然后归纳。

此曲前四句先描绘了一幅远离尘嚣和世人的世外桃源之境,溪边登上小舟横渡上岸,门前流水清澈如玉,再沿着一条弯弯小径走去,青山白云,幽邃缥缈。

描绘了居住环境的安谧而恬静、雅淡而优美。

接着用“说与你寻不得也么哥“表达出对所处环境的喜爱、自豪之情。

由注释可知,结句中“鹦鹉洲”是渔夫居处的代称,“渔夫”这一意象在诗歌中一直都有隐逸的内涵,作者说“却原来依家鹦鹉洲边