普通动物学1.docx

《普通动物学1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《普通动物学1.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

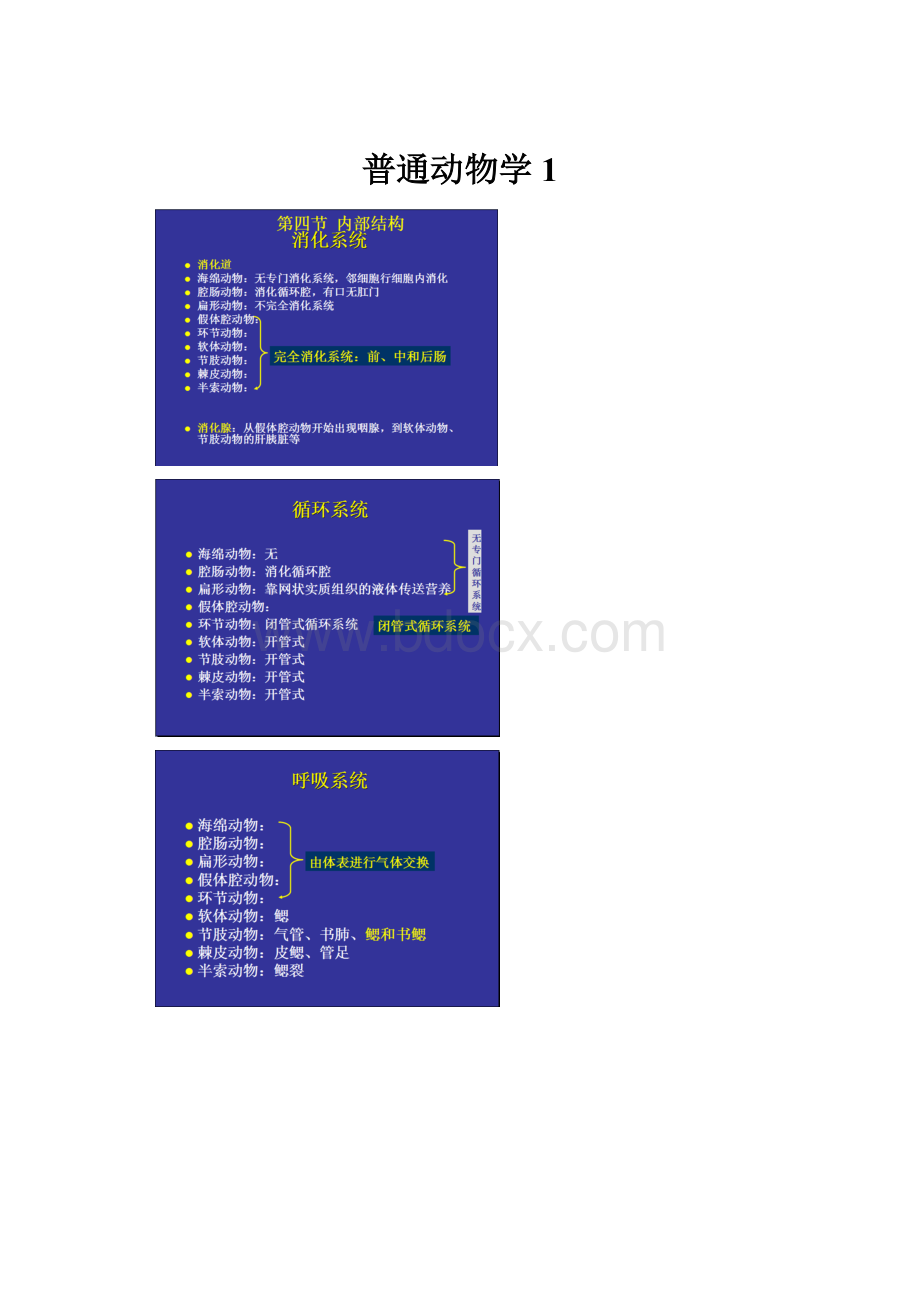

普通动物学1

一多细胞动物的共同特征

1.多细胞,由高度分化的细胞构成组织、器官、系统

2.具上皮层:

把内环境与外环境相隔离

3.生殖细胞(配子):

由体细胞包围或在生殖腺中形成

4.精子具鞭毛:

除节肢动物、线虫的精子无头尾的分化或具头无尾外,典型的精子是单鞭毛的

5.具胚胎

6.异养:

全都是异养生物(heterotrophicorganisms)

7.能动:

在生活史的一定时期(幼虫、幼体或成体期)是能动的

8.特有的生化成分:

乙酰胆碱—胆碱脂酶系统和胶原纤维是多细胞动物特有的产物

二多细胞动物的系统发生

1生物发生率biogeneticlaw或生物重演率recapitulationlaw(德国—赫克尔Haeckel,1866)个体发育(ontogeny)史是系统发育(phylogeny)史简单而迅速的重演。

例:

受精卵→→→囊胚→→→原肠胚→→三胚层胚→→单胞动物→球状群体→→腔肠动物→原始三胚层动物→→→无腿蝌蚪→→→有腿蝌蚪→→→蛙→低等脊椎动物→→→鱼类→→→两栖动物

2研究系统发生的证据与手段

古生物学证据形态学证据胚胎学证据分子生物学证据

其他(如生理、生态、习性等)

3重建的动物系统关系

进化树

三海绵动物们特征

1多海生,少数淡水。

固着生活

2单体、群体;不对称或辐射对称。

3无明显组织、器官分化,体壁两层细胞;处于细胞分化水平;

4无消化、循环腔;

5无神经系统,靠细胞传递冲动,迟缓;

6具领细胞---由原始的领鞭毛虫进化而来;

7胚胎发育具逆转现象,区别于其他动物;

8多孔,具水沟系

9具骨针、海绵丝

10多雌雄同体

11发育具中实幼虫或两囊幼虫

四腔肠动物的主要特征

1、辐射对称

2、两胚层:

其体壁由内外两胚层和中胶层构成。

水螅水母中胶层薄,钵水母中胶层厚。

3、具消化循环腔:

有消化、排泄、循环功能。

4、腔肠动物有两种基本形态:

水螅型polyp:

呈圆筒状,适应固着生活。

水母型medusa:

适应漂浮生活,呈伞状。

5、具刺细胞(刺囊细胞)。

6、神经与肌肉开始分化,网状神经系统,中枢不明显。

7、有的具几丁质或钙质骨骼。

8、多数肉食性,靠扩散行呼吸和排泄。

9、繁殖方式为无性或有性生殖,有性生殖多经历两侧对称、具纤毛的浮浪幼虫。

10、生活史中常有世代交替现象。

11、水生,多数生活于海洋中。

五扁形动物们的主要特征

1.两侧对称(6个方位确定)

功能分化发展,背面保护,腹面运动

神经和感官前移,运动由无向变有向,更迅速,更准确

浮游→→底栖,适于爬行

强化了对环境的适应力,是由水生到陆生的条件之一

2.中胚层出现

端细胞法

中胚层主要形成肌肉、间质和生殖腺

3.出现皮肤肌肉囊

4.具不完全消化管,寄生者退化

5.无专门的呼吸和循环系统

6.原肾排泄

7.梯形神经系统,出现原始的中枢神经

8.雌雄同体,生殖系统发达,体内受精

9.间接发育,寄生者常具复杂的生活史

10.自由或寄生生活,自由者多海生

二、主要纲的比较

三、寄生虫对寄生生活的适应

1.神经系统、感觉器官退化。

2.消化系统退化,复杂---简单------消失。

3.生殖能力增强,一般通过增加后代数量保持种的延续:

生殖系统发达,结构复杂化,产卵量大;吸虫等的胞蚴、雷蚴等可行幼虫生殖。

4.生活史趋于复杂化,常具宿主变换。

通过变换宿主使后代分散到更多的宿主中,降低了每个宿主的压力,减少了宿主和寄生虫的死亡。

5.抗宿主免疫能力出现。

表皮细胞本体下陷到肌肉层下,由外面的合胞体保护虫体。

6.运动器官(如纤毛等)退化。

7.内寄生导致呼吸方式逐渐由好氧呼吸演变为厌氧呼吸。

六中胚层的形成及意义

1.从扁形动物开始,在外胚层和内层胚之间出现了中胚层。

2.中胚层的出现对动物体结构与机能的进一步发展有很大意义。

一方面由于中胚层的形成减轻了内、外胚层的负担,引起了一系列组织、器官、系统的分化,为动物体结构的进一步复杂完备提供了必要的物质条件,使扁形动物达到了器官系统水平。

另一方面,由于中胚层的形成,促进了新陈代谢的加强。

比如由中胚展形成复杂的肌肉层,增强了运动机能,再加上两侧对称的体型。

使动物有可能在更大的范围内摄取更多的食物。

同时由于消化管壁上也有了肌肉,使消化管蠕动的能力也加强了、这些无疑促进了新陈代谢机能的加强,由于代谢机能的加强,所产生的代谢废物也增多了,因此促进了排泄系统的形成。

扁形动物开始有了原始的排泄系统——原肾管系。

又由于动物运动机能的提高,经常接触变化多端的外界环境,促进了神经系统和感觉器官的进一步发展。

扁形动物的神经系统比腔肠动物有了显著地进步,已开始集中为梯型的神经系统。

此外,由中胚层所形成的实质组织(parenchyma)有储存养料和水分的功能,动物可以耐饥饿以及在某种程度上抗干旱,因此,中胚层的形成也是动物由水生进化到陆生的基本条件之一。

七线虫门的主要特征

1.蠕虫状,两侧对称,不分节,有辐射对称的趋势;

2.三胚层、假体腔,体腔液常具较高的压力,横切面呈圆形;

3.体壁无环肌,具角皮(角质层),表皮在身体的背、腹、侧向内加厚形成四条表皮索,将纵肌分割为四条纵向的肌肉带;肌肉细胞具臂突,以臂与神经索相连;

4.消化管完全;

5.没有专门的呼吸和循环系统;

6.排泄系统具1-2个腺肾细胞或由其衍生排泄管,无焰细胞;

7.神经系统具一个围咽神经环和四条或更多条纵神经;

8.头部常具辐射排列的头部感器和一对化感器,有些种类尾部具有一对尾感器;

9.多雌雄异体,常异形;

10.定型卵裂;多直接发育,四次蜕皮;

11.种数、个体数极多,分布极广。

自由生活于海水、淡水、陆地或寄生于各种动植物体内。

八环节动物的进步性特征

1、分节metamerism环节动物的身体由许多形态相似的体节构成,称为分节。

体节与体节之间有隔膜分开

同律分节homonomousmetamerism除前两节和末节外,各节形态相似。

由内及外,每一体节内均有一套器官系统

起源于中胚层,由内及外,内部器官亦分节

分节的意义

促进动物的新陈代谢,增强对环境的适应能力

分节不仅增强机体运动机能,也是生理分工的开始

同律分节为异律分节奠定了基础(身体不同部位完成不同的功能,内脏各器官也集中于一定体节,使动物向更高级方向发展,使头、胸腹部的分化成为了可能)

可能起源于低等蠕虫假分节现象

2、真体腔(次生体腔)出现:

端细胞法形成中胚层,裂体腔法形成真体腔,被中胚层形成的体腔膜所包围。

体腔囊扩展,将囊胚腔挤压成血管

真体腔的功能

1.真体腔的出现使体内具有了充分的空间,同时消化管壁形成了肌肉层,加强了肠胃的蠕动

2.消化管和体壁为次生体腔隔开,这就促进了循环、排泄等器官的发生,使动物的结构进一步复杂,各种机能更趋完善

3.次生体腔充满体腔液,有助于辅助物质的运输,也与体节的伸缩有密切关系

3、出现刚毛和疣足形式的附肢

刚毛:

由表皮细胞内陷形成的刚毛囊内的毛原细胞分泌形成,是寡毛纲的运动器官。

疣足:

是体壁的向外突起中空,与体壁相通疣足本身不分节,与躯体连接处也无关节,是多毛纲的运动器官。

4、闭管式循环系统(closedvascularsystem):

血液始终在血管或微血管中流动,不进入组织间隙和体腔。

优点:

循环有方向,流速恒定,提高营养和氧气运输机能。

环节动物的血液呈红色,因血浆中含有血红蛋白

5、索式神经系统

体前端咽背侧由一对咽上神经节愈合成脑,左右由一对围咽神经与一对愈合的咽下神经节相连,由此向后伸的腹神经索纵贯全身。

整体形似索式,故称索式神经。

6、排泄器官为后肾管型

典型的后肾管为一条迂回盘曲的管子一端开口于前一体节的体腔称肾口,具有带纤毛的漏斗,另端开口于本体节的体表为肾孔,排泄物直接从肾口进入管内,效率更高。

九软体动物门的主要特征

一、体制

•具有外骨骼,不分节,多左右对称。

壳

头

足

软体部内脏团

外套膜

1.头部(head)

–活泼种类头部发达,具发达的眼,如乌贼等

–次活泼种类如蜗牛,触角2对,第2对上具眼

–运动迟缓者头部退化:

如多板类石鳖,掘足类角贝,瓣鳃类等

–穴居或固着生活的种类头部消失:

牡蛎等

–口、口腔:

口腔内有齿舌,前后移动研磨食物(瓣鳃纲无齿舌)

2.足(foot)

•肌肉质,因生活习性不同,形态和功能多样

–爬行:

腹足类

–挖掘:

角贝,双壳类

–附着:

石鳖

–捕食:

乌贼

有些种类的足部退化,失去了运动

功能,如扇贝;固着生活的种类,足消失;少数种类足的侧部特化成片状,可游泳,称翼(翼足目)

3.内脏团(visceralmass)

足上、壳下(外套下)内脏所在的地方,多左右对称,但腹足类的内脏团扭曲成螺旋状

4.外套膜(mantle,pallium)和外套腔(mantlecavity)

–外套膜:

体背侧皮肤褶皱向下延展形成,包围内脏团和鳃,有时也包围足

–外套腔:

由外套膜包围的腔

三层结构:

•表皮层(无纤毛)

•结缔组织层:

具肌细胞

•表皮层(具纤毛)

功能:

•分泌贝壳

•纤毛击水流呼吸(富血管直接呼吸或由鳃呼吸)

•头足类外套富肌肉,行喷水运动

•肺螺类特化为富血管的囊状肺行气式呼吸:

日本菊花螺,石磺

5.壳(shell)

•

壳多样:

双壳、螺旋壳、覆瓦状多板壳、牛角状壳、内壳、无壳

•壳成分:

95%碳酸钙+贝壳素。

鲍-石决明;乌贼-海螵蛸

1角质层(壳皮periostracum):

薄,主要由贝壳素(与昆虫的几丁质相似)组成,具色泽。

保护内部CaCO3不被CO2溶解

2棱柱层prismaticlayer(壳层ostracum):

钙质棱柱形结晶,主要CaCO3(方解石)

3珍珠层pearllayer(壳底hypostracum):

钙质+贝壳素;有光泽

–壳皮、壳层由外套边缘分泌,形成后不再加厚。

–角质层和棱拄层的生长并不是连续的,受季节、食物、生殖、环境等影响,使壳上形成生长线(年轮)

–壳底由整个外套表面分泌,生长过程中不断加厚

珍珠的形成过程:

•当外套膜——微小沙砾等异物刺激时——受刺激处的上皮细胞即以异物为核——陷入外套膜上皮之间的结缔组织中——珍珠囊——珍珠

二、消化系统

1.消化管

–前肠

•口腔(口球):

颚片(口腔前部左右各一),齿舌(口内横行纵列的角质齿)

•食道,嗉囊

–中肠:

胃,瓣鳃类具胃楯和晶杆囊,囊内有晶杆

–

后肠:

(直)肠和肛门。

起源于外胚层,肠的主要功能是分泌粘液使粪成颗粒状避免污染外套,其消化功能次要

2.消化腺

–唾液腺:

开口入口腔或食道,一般分泌粘液和酶,有的腹足类能分泌毒液甚至2-4%硫酸

–肝脏(肝胰脏,中肠腺):

开口入中肠或肠盲囊,分泌多种酶和贮存消化颗粒

–肛腺:

功能不明确

三、呼吸系统

具有独立的呼吸器官

-鳃:

外套腔壁突起形成-本鳃,鳃数目等于心耳数目

–外套膜:

本鳃消失,如马勇海牛以外套膜进行呼吸

–肺:

肺螺类外套膜特化为肺

四、循环系统-开管式循环

血液含血色素

–血青素:

常见,无色,淡清色。

携O21-11mg/100ml,而哺乳类血红蛋白携带O220mg/100ml

–血红素:

少见,只有蚶,扁卷螺等

五、排泄系统

后肾:

一般一对,腹足类一个,头足纲四鳃类2对。

–

肾口:

通围心腔,收集代谢废物

–腺状部:

富血管,收集血液中代谢废物

–囊状部(膀胱)

–肾孔:

排泄孔

六、神经系统

•高等者四对神经节和相关神经索

–脑神经节:

头部感觉器官

–足神经节:

足部

–侧神经节:

外套膜和鳃

–脏神经节:

消化管和内脏

•低等者:

–围食道神经环

–脏神经索

–足神经索

七、体腔

–次生体腔退化,仅残留为围心腔、生殖器官和排泄器官的内腔

–初生体腔存在于各组织器官间隙,内有血液流动,形成血窦

八、生殖系统

–多数雌雄异体,有的雌雄异形;生殖内腔和生殖管是体腔管的残留

–少数雌雄同体,如海湾扇贝

–体外、体内受精,卵生,卵胎生

九、发育

–多螺旋式完全不等裂,少数不完全卵裂(如头足类)

–多数间接发育,少数直接发育(如头足类,肺螺类)

–间接发育者具担轮幼虫和面盘幼虫veligerlarva

–有些淡水蚌类具钩介幼虫(寄生于淡水鱼的鳃和鳍上,以足丝、钩附着,吸收鱼之营养,经一段时间寄生后入水在泥中发育为幼蚌)

十节肢动物门

以蝗虫为例,说明适应陆栖飞翔生活的特征

1.身体分部,附肢分节

2.具几丁质外骨骼

3.具步足,翅膀

4.具发达的感觉器官(触角,单眼,复眼等),咀嚼式口器,可摄取不同的食物,减少竞争

5.具气门

6.具外生殖器,有利于体内交配,受精,产卵器(把卵产于土壤中)

昆虫适于陆地飞行生活的形态结构特点

(1)外骨骼:

能进行陆地飞行生活的昆虫,如蝗虫,体表覆有坚韧的外壳,即外骨骼,可保护和支持内部柔软的器官,防止体内水分的蒸发,更好地适应陆地生活。

(2)运动器官——翅和足:

昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,胸部着生着三对足,一般生有两对翅。

足适于在陆地上行走,有的最后一对足特别发达,还适于在陆地上跳跃,如蝗虫。

长有翅的昆虫一般翅能展开扇动空气,适于飞翔,如蝴蝶、蝗虫等。

(3)感觉器官:

昆虫的头部有一对触角,是触觉和嗅觉器官;有一对复眼,是视觉器官。

有的昆虫还具有仅能感光,不能辨认物体形状和大小的单眼及具触觉和味觉作用的触须,如蝗虫,这都与昆虫的陆地飞行生活相适应。

1、昆虫体表有外骨骼,可以保护柔软的内部结构,并防止体内水分的蒸发;2、昆虫的身体有体节构成,运动更灵活,方便,部分体节愈合,形成头部、胸部、腹部,分工明确,生理功能加强。

3、昆虫有三对足,有的足特化可以跳跃,可以扩大其分布范围;4、昆虫一般有两对翅,通过飞行可以觅食、避敌、求偶、寻找栖息地、繁殖后代等等,进一步扩大了昆虫的分布范围;5、昆虫有气管系统,可以在陆地上进行呼吸。

水生昆虫产生的呼吸适应

⏹经常上浮到水面补充氧气

⏹气门突出或生于突出的管上,可升到水面进行呼吸

⏹皮肤呼吸:

角皮退化,气管鳃、直肠鳃、血鳃(淡水种类)

⏹具刺吸式气门

⏹具各种特化的水下气式呼吸器(气门鳃、物理鳃)

鸟类适于飞行的特点

绝大多数鸟适于飞行,飞行使鸟类扩大了活动范围,有利于觅食和繁衍后代。

鸟的身体呈流线形,可以减少飞行时空气对它的阻力;体表覆盖着羽毛,前肢变成了翼,上面生有几排大型的正羽,翅膀呈扇形;胸肌发达;胸骨有龙骨突,长骨中空;消化系统发达,消化、吸收、排出粪便都很迅速;循环系统结构完善,运输营养物质和氧的功能强;有独特的气囊,可以帮助呼吸。

十一棘皮动物和半索动物是无脊椎动物和脊椎动物之间的过渡类群

理由:

1半索动物具有咽鳃裂和背神经管的雏形,但其“口索”不是脊索

2它有腹神经索,开管式的血液循环,肛门位于身体末端,这些都是无脊椎动物的特征

棘皮动物为什么是无脊椎动物中最高等的?

(门的主要特征)

十二脊索动物门

1.脊索出现的意义

✓1.使动物的支持、保护和运动功能得到了质的飞跃。

✓2.脊索(脊柱)是支撑躯体的主梁,体重的主要承担者,使内脏器官得以保护。

✓3.运动肌肉获得坚强的支点,使动物”大型化”成为可能。

✓4.中轴的支撑作用使定向运动,主动捕食和逃避敌害更为准确。

2.脊索动物的三大主要特征

1)脊索

支持体轴的一条棒状结构,介于消化道和神经管之间

来源

胚胎时期的原肠腔的背壁,经加厚、分化和外突,最后脱离原肠形成脊索

结构:

内有充满液泡的脊索细胞,外有脊索鞘(包括纤维组织鞘和弹性组织鞘)。

功能:

支持,既有弹性又有硬度,起到骨骼的作用

2)背神经管

定义:

脊索动物的中枢神经系统位于脊索的背面,呈管状,即其内部有空腔,因此称为背神经管。

来源:

由胚体背中部的外胚层下陷形成神经板,两侧向上弯曲闭合形成

功能:

原索动物不发达,脊椎动物的背神经管前部膨大形成脑。

脑以后的神经管发育成为脊髓(内腔在脑中形成脑室、在脊髓中成为中央管)

3)咽鳃裂

定义:

即消化管的前段(咽部)两侧有一系列成对的裂缝,称鳃裂。

直接或间接地外界相通。

演化发展:

低等水生种类,鳃裂终身存在。

高等种类,仅在胚胎时期或某些种类的幼体期有鳃裂,成体时消失或变为其他结构。

3.头索动物与脊椎动物的异同

答:

与脊椎动物相同点

1)脊索

2)背神经管

3)咽鳃裂

4)分节的肌肉

5)相同的血液循环方向和血管配置

6)皮肤结构和低等脊椎动物类似

不同点

1)无头部和感觉器官

2)肾管分节排列

3)无生殖导管

4)具有细胞内和细胞外消化

这些特征和无脊椎动物相近

4与无脊椎动物比较有何功能和进化意义?

1脊索:

脊索动物具有纵贯背部的脊索,后被脊柱所代替;无脊椎动物无脊索或脊柱。

2中枢神经:

脊索动物中空的神经中枢位于背部;无脊椎动物原生与海绵动物无神经系统,腔肠动物为网状神经系统,扁虫与线虫为梯状神经系统,环节与节肢动物中枢神经呈索状位于身体腹面。

3鳃裂:

脊索动物生活史的全部或部分时期具有鳃裂;无脊椎动物不具鳃裂。

4心脏位置:

脊索动物心脏位于消化道腹面;无脊椎动物心脏位于消化道背面或无心脏。

5生物化学方面:

脊索动物参与肌肉收缩能量代谢的非蛋白质含氮浸出物是磷酸肌酸;无脊椎动物的是磷酸精氨酸。

脊索动物除上述特征外,其一些结构也见于一些无脊椎动物中,如后口、三胚层、两侧对称、真体腔、分节现象、闭管式血液循环等。

脊索的出现是动物演化史中的重大事件,使动物体的支持、保护和运动的功能获得“质”的飞跃。

这一先驱结构在脊椎动物达到更为完善的发展,从而成为在动物界中占统治地位的一个类群。

脊索(以及脊柱)构成支撑躯体的主梁,是体重的受力者,使内脏器官得到有力的支持和保护,运动肌肉获得坚强的支点,在运动时不致由于肌肉的收缩而使躯体缩短或变形,因而有可能向“大型化”发展。

脊索的中轴支撑作用也使动物体更有效地完成定向运动,对于主动捕食及逃避敌害都更为准确、迅捷。

脊椎动物头骨的形成、颌的出现以及椎管对中枢神经的保护,都是在此基础上进一步完善化的发展。

5文昌鱼为什么被称为头索动物?

简述文昌鱼结构的原始性、特化性和进步性。

1头索动物是一类终生具有发达脊索、背神经管和咽鳃裂等特征的无头鱼形脊索动物。

文昌鱼由于其脊索、背神经管和咽鳃裂发达,且终生存在,是典型的脊索动物,同时也是无脊椎动物进化到脊椎动物的中间过渡类型。

2