高一语文上学期期末考试试题13.docx

《高一语文上学期期末考试试题13.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一语文上学期期末考试试题13.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

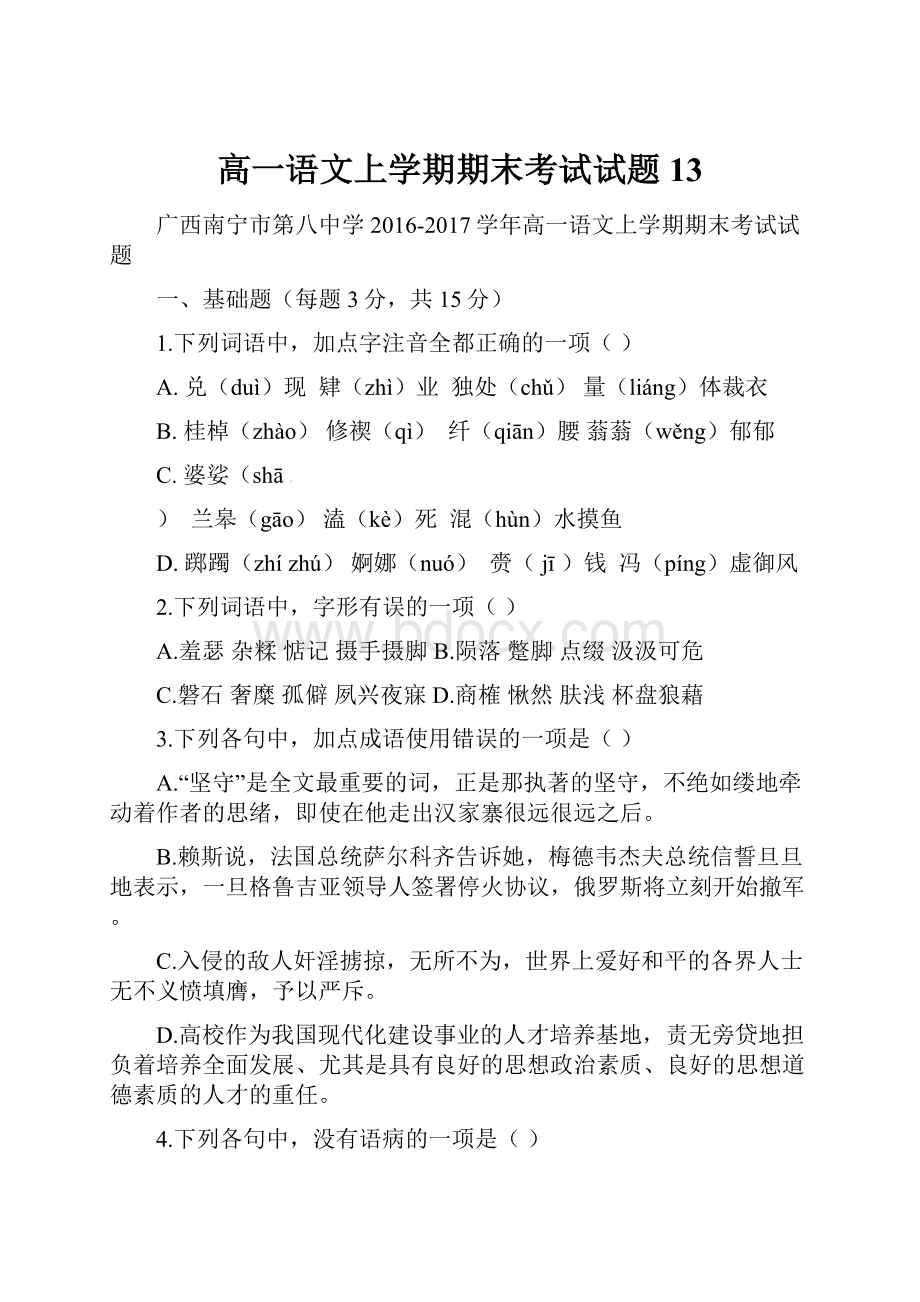

高一语文上学期期末考试试题13

广西南宁市第八中学2016-2017学年高一语文上学期期末考试试题

一、基础题(每题3分,共15分)

1.下列词语中,加点字注音全都正确的一项()

A.兑(duì)现肄(zhì)业独处(chǔ)量(liáng)体裁衣

B.桂棹(zhào)修禊(qì)纤(qiān)腰蓊蓊(wěng)郁郁

C.婆娑(shā

)兰皋(gāo)溘(kè)死混(hùn)水摸鱼

D.踯躅(zhízhú)婀娜(nuó)赍( jī )钱冯(píng)虚御风

2.下列词语中,字形有误的一项()

A.羞瑟杂糅惦记摄手摄脚B.陨落蹩脚点缀汲汲可危

C.磐石奢糜孤僻夙兴夜寐D.商榷愀然肤浅杯盘狼藉

3.下列各句中,加点成语使用错误的一项是()

A.“坚守”是全文最重要的词,正是那执著的坚守,不绝如缕地牵动着作者的思绪,即使在他走出汉家寨很远很远之后。

B.赖斯说,法国总统萨尔科齐告诉她,梅德韦杰夫总统信誓旦旦地表示,一旦格鲁吉亚领导人签署停火协议,俄罗斯将立刻开始撤军。

C.入侵的敌人奸淫掳掠,无所不为,世界上爱好和平的各界人士无不义愤填膺,予以严斥。

D.高校作为我国现代化建设事业的人才培养基地,责无旁贷地担负着培养全面发展、尤其是具有良好的思想政治素质、良好的思想道德素质的人才的重任。

4.下列各句中,没有语病的一项是()

A.近日新区法院审结了这起案件,违约经营的小张被判赔偿原告好路缘商贸公司经济损失和诉讼费三千余元。

B.认识沙尘暴、了解沙尘暴,是为了从科学的角度达到对沙尘暴进行预防,减少沙尘暴造成的损失。

C.这期培训班是全国职工教育委员会和国家经委于今年五月底联合举办的,来自全国各地的二百多名职工代表参加了这次培训。

D.他们在遇到困难的时候,并没有消沉,而是在大家的信赖和关怀中得到了力量,树立了克服困难的信心。

5.下列文学常识表述错误的一项是()

A.《孔雀东南飞》选自南朝陈徐陵编的《玉台新咏》,原题为“古诗为焦仲卿妻作”,是我国古代最长的一首抒情诗。

它与北朝民歌《木兰辞》并称为“乐府双璧”。

B.朱自清原名朱自华,字佩弦,现代著名诗人、散文家,散文的代表作有《背影》《荷塘月色》《春》。

C.《诗经》是我国古代最早的诗歌总集,《诗经》“六义”为风雅颂赋比兴,其中赋比兴为《诗经》的表现手法。

D.《赤壁赋》作者苏轼,字子瞻,号东坡居士 。

北宋著名文学家,与苏洵、苏辙并称“三苏”。

与韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩并称唐宋八大家。

二、诗歌鉴赏(共14分)

6.下列关于课内诗歌内容的理解表述错误的一项是()(3分)

A.“桑之未落,其叶沃若”,“桑之落矣,其黄而陨”,两处均采用了比兴的手法。

前者以桑叶之润泽有光,比喻女子的容颜亮丽,后者以桑叶的枯黄飘落,比喻女子的憔悴和被弃。

B.《采薇》前三节在章法上采用了重章叠句,通过关键词“作”“柔”“刚”的变化,和“岁亦莫止”“岁亦阳止”中“莫”“阳”的变化,表现了时间的流逝、时序的更替。

C.人生苦短、生命无常,是汉乐府诗歌里常见的主题。

《短歌行》亦是如此,整首诗流露出了对于生命短促的浓浓哀伤,诗人沉浸在消极的情绪中不能自拔。

D.《孔雀东南飞》里,“十三能织素……十六诵诗书……”采用了铺排的手法,强调了兰芝的聪明能干、知书达理,暗示了焦母遣走兰芝的无理。

7.下列关于课内诗歌相关知识的表述错误的一项是()(3分)

A.《采薇》出自《诗经·小雅》,为先秦时代的汉族诗歌。

诗歌表现了出征之人的思家忍苦之情,并将这种感情放在对景物的描写及对军旅生活的述说中表现。

B.《氓》出自《诗经·卫风》,全诗以叙事为主,加入抒情和议论,以一个女子的口吻,讲述了自己的婚恋悲剧。

表现了女主人公温柔善良,但又刚烈坚强的性格特征。

C.《归园田居》为一组田园诗歌,共五首,是著名诗人陶渊明及其弟子所作。

在诗人的笔下,田园是与浊流纵横的官场相对立的理想洞天,诗人在描绘田园风光的同时,巧妙地融入了自己的生活理想、人格情操。

D.《古诗十九首》是中国古代最早的文人五言诗,钟嵘《诗品》中评价其“惊心动魄,可谓几乎一字千金。

”《涉江采芙蓉》是其中的一首,此诗借助游子和思妇采集芙蓉来表达相互之间的思念之情,深刻地反映了游子思妇的现实生活与精神生活的痛苦。

课外古诗鉴赏

村行①

王禹偁

马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。

万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。

何事吟余忽惆怅,村桥原树似吾乡。

注①:

宋,淳化二年(991)作者被贬为商州团练副使。

在商州一年多的时间里,写了不少山水诗,《村行》是其中的一首。

8.这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?

请结合诗歌内容简要分析(4分)

答:

。

9.诗的颔联和颈联运用了哪些艺术手法来写景状物?

请结合诗句简要赏析(4分)

答:

。

三、默写题(每空1分,共9分)

10.请写出下列名句名篇中所缺的句子。

(9分)每题一空,每空1分。

(1)淇水汤汤,

。

(《诗经·氓》)

(2),哀民生之多艰。

(《屈原·离骚》)

(3)纵一苇之所如,。

(《苏轼·赤壁赋》)

(4)常在于险远,,故非有志者不能至也。

(《王安石·游褒禅山记》)

(5)久在樊笼里,。

(《陶渊明·归园田居》)

(6),齐彭殇为妄作。

(《王羲之·兰亭集序》)

(7),泣孤舟之嫠妇。

(《苏轼·赤壁赋》)

(8)青青子衿,。

(《曹操·短歌行》)

(9)寄蜉蝣于天地,。

(《苏轼·赤壁赋》)

四、文言文(共22分)

11.下列各组加点词解释无误的一项是( )(3分)

A.夫人之相与与:

相处,相交

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也致:

导致

B.自其不变者而观之其:

代词,“它”。

引以为流觞曲水为:

动词,作为

C.独其为文犹可识文:

碑文

余与四人拥火以入拥:

持,拿

D.而吾与子之所共适适:

享有

夫夷以近夷:

平安

12.下列各组句子中句式完全相同的一项是( )(3分)

A.亦将有感于斯文

唐浮图慧褒始舍于其址

B.客有吹洞箫者

不能喻之于怀

C.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也

吾属今为之虏矣

D.而今安在哉

死生亦大矣

13.下列各组加点词活用现象完全相同的一项是()(3分)

A.一觞一咏

火尚足以明也而莫能名者

B.往往有得

其进愈难,而其见愈奇

C.死生亦大矣

歌窈窕之章

D.群贤毕至,少长咸集

月明星稀,乌鹊南飞

14.下列各项对课文内容的赏析最恰当的一项是( )(3分)

A.苏轼《赤壁赋》描绘了“舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗”的景象,意在抒发自己急欲建功立业的豪情。

文章是通过阐述“变”与“不变”的哲理,表现了作者对人生的感悟和积极旷达的胸怀。

B.王羲之《兰亭集序》以“乐”开篇,谈“欣”,谈“快然自足,不知老之将至”,然后急转,谈得意总有尽头,人生总有尽头,从而逼出本文正题“死生”二字。

文章结尾处,作者以旷达的话作结,有无穷逸趣。

C.王安石《游褒禅山记》以“于是余有叹焉”一句承上启下,自然转入议论,写游洞的心得。

提出了达到目的的三个必要条件:

“志”“力”“物”。

这三个条件中“物”是最根本的。

D.《游褒禅山记》借仆碑抒发感慨,提出治学必须采取“深思而慎取”的态度。

记游的结尾,补叙了同游者的籍贯、姓名和作记时间以及作者籍贯、署名。

这是写游记常用的格式。

15翻译

(1)况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

(6分)

(2)后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!

(4分)

五、现代文阅读(共23分)

16.下列文段空格处依次填入的词语正确的一项是()(3分)

(1)就某种意义而言,今天我们是为了要求诺言而汇集到我们国家的首都来的。

(2)我的不远千里,要从杭州赶往青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱这“秋”,这故都的秋味。

(3)方今风俗日偷,道德沦丧,北京社会,为恶劣,败得毁行之事,触目皆是,非根基深固,鲜不为流俗所染。

(4)曲曲折折的荷塘上面,弥望的是的叶子。

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

A、实现尝一尝也恬恬

B、兑现享一享也田田

C、兑现尝一尝尤田田

D、实现享一享尤恬恬

17.下列对课文内容的分析错误的一项是()(3分)

A、《荷塘月色》是现代抒情散文的名篇。

文章借对“荷塘月色”的细腻描绘,含蓄而又委婉地抒发了作者对自己生活现状的不满,渴望恢复古代的人伦礼法,想超脱现实而又不能的复杂的思想感情,为我们留下了旧中国正直知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。

B、“总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

”这些描写性的名词短语,每一个短语就是一幅画面,展现出生动的美景,成为“故都的秋”的美妙意境的重要组成部分。

作者神往之情溢于言表。

C、《我有一个梦想》演讲一开始,马丁·路德·金就以形象生动的语言阐述了此次集会的起因和目的。

他从一百年前林肯签署解放黑奴宣言讲起,自然而然地过渡到黑人生活的凄惨现状。

D、蔡元培在

《就任北京大学校长之演说》中,告诫当时的学生们以“三事”。

一曰抱定宗旨,二曰砥砺德行,三曰敬爱师友。

以上“三事”,是他在这篇演说中要重点阐述的观点。

18.文段:

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起

来,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

18.文段中画线的句子是从哪些角度写景的?

这样写有什么作用?

(4分)

答:

。

阅读下面文章,完成19-21题。

生命中的土地

黄安祥

①提及苏东坡,我们常常会产生这样的联想:

一叶在大江中自由游弋的小舟,一位才华横溢的诗人,再或是一个无可救药的浪漫主义者。

但实际上,东坡,这个在民族的记忆深处烙下深深印记的名词,它与我们浪漫的想像竟是那么的遥远──

②贬居黄州的次年(1081年),在友人马梦得的帮助下,苏轼请得了一块荒地,开始了他的田间劳作生活。

据陆游《入蜀记》:

“自州门而东,冈垄高下;至东坡则地势平旷开豁,东起一垄颇高。

”由此,“东坡”便以其朴实的面目走进了苏轼的生活,也走进了民族的记忆──它只是一片土地,一片贫瘠荒芜的土地!

③在中国古代历史上,能接近土地的诗人并不少,但在真正地步入仕途、成名成家后依然能走近土地的,就微乎其微了。

苏轼当是其中的一位。

虽然我们很难想象那双拿惯了纸笔的双手是如何笨拙地使用锄头的,但我们确实可以从诗作中看到他很投入地参加了生产劳动。

《东坡八首》记载了一幅幅清新的画面:

“崎岖

草棘中,欲刮一寸毛。

”诗人正准备薅锄杂草。

“喟然释耒叹:

我廪何时高。

”诗人正释耒长叹,由衷感慨耕作之不易。

④黄州五年,是苏轼人生旅程中最凄凉、最痛苦、最寂寞的日子,但是,困境中的苏轼为自己找到了一条出路,找到了一块属于自己的土地。

繁杂的农活给诗人不仅带来了一身的劳累,也带来了田间的收获(以填饱他“不合时宜”的肚皮),而且还带来了精神上的满足和快乐。

《东坡》一诗是这样写的:

“雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。

莫嫌荦确坡头地,自爱铿然曳杖声。

”我们从“野人”

一词中体会出了诗人的幽默和自嘲,从“莫嫌”和“自爱”中读出了旷达和恬淡,从“铿然曳杖声”中听到了一位智者与自然的交流。

这首充满乡土气息的诗歌说明这位落魄的诗人已将自己的根深深地扎进了土地,固执地在土地中寻找着生活的乐趣和精神的寄托。

⑤由此,不禁联想到了另一位同样高智商的诗文大家。

读起《柳子厚墓志铭》的时候,我们心中不由顿生凄凉!

清幽冷峻较之于豁达放旷,不只是文学风格之异,还是一种心胸之别。

在惋惜这位唐宋文学的先贤最终没能从永州的阴影中走得更远之时,我们不由要为苏轼赞叹了!

“此心安处是吾乡”,这是我们何敢企及的境界呀!

他不仅走出了黄州,还走向了更远的惠州

(今广东)和更更远的儋州(今海南)。

当苏轼手把犁锄垦荒于东坡的时候,他的心胸就像土地一般无限地延展开了,而无端的中伤、恶意的毁谤、曾经的羞辱等等,就如冰雪般在这片土地上消融殆尽。

此时,我们应当意识到中国的历史上不仅是多了一位“东坡居士”,更是多了一位思想者和艺术家。

⑥似乎是冥冥苍天特意安排了苏轼──这位民族的杰出子民──在蒙受了巨大冤屈之后,去完成一项开辟宋代文学新纪元乃至中国文学新纪元的伟大创举。

苏轼在黄州留给我们的不只是数亩开垦的农田,也不只是一个凄美的故事。

当他的趾甲缝里塞满了东坡上的泥土、他的才情和黄州土地相融合、他的胸襟和赤壁之水相互激荡的时候,便意味着《赤壁怀古》和《赤壁赋》的诞生,意味着宋代文学走向了一个新的里程。

⑦又一个“不知东方之既白”的夜晚,我们与东坡相会于书卷中,倾情地阅读着这块永远读不完、读不透的土地。

东坡之于苏轼,就如南阳之于孔明、成都之于杜甫、岳麓之于朱熹、桐城之于姚鼐……在一次又一次反复的吟诵中,我们对世界、对生命、对完美、对缺憾的体察一天一天地深化,直到有一天,我们发现,东坡与苏轼一起最终成为了我们精神的源泉与归宿。

⑧每个人的生命中都有一块属于自己的土地!

19.下面对文章的分析和鉴赏,正确的一项是()(3分)

A.本文作者一面将笔触深入到过

去,再现了苏轼躬耕东坡的史实,一面则用现代人的目光重新审视“东坡”的现实价值和精神实质,字里行间含蓄地表达了对苏轼真切的理解与怜悯。

B.本文文笔舒展,旁征博引,文中多处引用一些诗文,使文章显得厚重大气。

引用陆游的《入蜀记》是为了交代“东坡”的来历;引用《东坡》一诗则是为了说明这块土地给诗人带来的精神上的满足与快乐。

C.“此心安处是吾乡”所表现的境界,我们在苏轼的诗词中还可以见到。

如“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”“他年谁作地舆志,海南万里真吾乡”“起舞弄清影,何似在人间”等。

D.文章第⑤段提到的“另一位同样高智商的诗文大家”应是唐代的柳宗元。

写柳宗元的目的是想借之与苏轼构成对比,从而告诉读者苏轼和柳宗元一样乐观豁达、心胸开阔。

20.第一段中说“它与我们浪漫的想像竟是那么的遥远”,作者这样说的理由是什么?

(4分)

答:

。

21.从全文看,“东坡”对苏轼产生了哪些影响?

请分条列述。

(6分)

答:

。

六、语言运用(共7分)

22.阅读下面的漫画,请用简洁的说明性文字介绍这幅漫画并写出这幅漫画的寓意。

(4分)

答:

。

(4分)

23.找出下面文段在语言表述方面存在的三处错误,并加以改正。

(3分)

源自中国的民俗文化已经走向了世界。

在德国首都柏林,商场里摆放着印有中国文字和龙的图案的贺年卡,德国人对这样的贺卡趋之若骛。

英国首相布莱尔向华人拱手拜年的照片遍布各大报纸头版。

走在巴黎繁华的商业街区,百货公司屋顶倒挂的巨大“福”字,沿街橱窗中展览的“中国红”系列图片,让人无时无刻地被浓浓的节日气氛感染着。

中国春节文化,是一种家的文化,一种团圆的文化,一种和谐的文化。

这是春节之所以走进西方人日常生活的魅力所在。

(1)改为:

(2)改为:

(3)改为:

七、作文(60分)

24.阅读下面的材料,按照要求作文。

试试看,并不等于成功在握,但是,不敢试或者不去试却绝对

预示着成功无望。

我们中的许多人都有这样的人生体验:

你曾勇敢地跨越一条宽阔的壕沟;你曾尝试着解开了一道复杂的方程;或者你曾试着完成一项棘手的工作……可以说,我们正是从“试试看”起步,尔后一路风尘,跨越人生的山峰沟壑,来到青青的芳草地。

请以“试试看”为话题,自拟题目,文体不限,写一篇800字左右的文章。

南宁八中2016-2017学年度高一年级

期末考试语文科目答案

1.答案D

A.肄(yì)业B.修禊(xì)纤(xiān)腰C.婆娑(suō)混(hún)水摸鱼

2.答案:

D

A羞涩、蹑手蹑脚B.岌岌可危C.奢靡

3.答案:

A

“不绝如缕”比喻细线一样连着,差点儿就要断了,用来形容局势危急或声音细微悠长。

4.答案:

C

A语意不明,是“经济损失和诉讼费”计“三千余元”还是单“诉讼费”“三千余元”。

B“达到”的宾语中心语残缺,“损失”后加“的目的”。

D搭配不当,应为“从……中”。

5.答案:

A《孔雀东南飞》是我国古代最长的一首叙事诗。

6答案:

C。

诗人并未沉浸在消极的情绪中不能自拔,而是在对统一天下大业的追

求中获得了超越。

7答案:

C是著名诗人陶渊明所作。

8答:

全诗表达了诗人对山村风光的喜爱和对家乡的思念之情。

(1分)诗人信马由缰行走于乡村山道,沉浸在夕阳下的田园风光之中,觉得“野兴”悠悠,闲适愉悦;(1分)然而行至村桥,看到原野上的树木像极了自己家乡的景色,念及自身遭遇,有家不能归,转而惆怅起来,思乡之情顿生。

(2分)

9答:

颔联运用以声衬静(动静结合)的手法(手法判断1分,答“拟人”也可);在夕阳的余晖中,山谷回响,群山静默(理解诗句2分);愈发显出乡村傍晚的静谧(达到的效果1分);

颈联运用比喻(手法判断1分),描写棠梨的落叶红得好似胭脂一般,香气扑鼻的荞麦花洁白如雪(理解诗句2分);表现了乡村风光的绚丽多姿,生机盎然(达到的效果1分)。

(评卷时答出一种手法1分,理解诗句2分,达到效果1分。

)

10答案:

1)渐车帷裳2)长太息以掩涕兮3)凌万顷之茫然4)而人之所罕至焉5)复得返自然6)固知一死生为虚诞7)舞幽壑之潜蛟8)悠悠我心9)渺沧海之一粟

11解析:

答案:

B

(A.致:

情趣C.文:

文字D.夷:

地势平坦。

)

12解析:

答案:

A(A.状语后置句B.状语后置句/定语后置句C.判断句/被动句D.宾语前置句/判断句

13解析:

答案:

B

(A.名词用作动词,喝酒/形容词用作动词,照明B.动词用作名词,收获,心得/动词用作名词,见到的景象C.形容词名词,大

事/名词用作动词,朗诵D.形容词作名词,贤能的人/名词作状语,向南)

14解析:

答案:

D

(A.错在“意在抒发自己急欲建功立业的豪情”。

B.以“旷达的话作结”错,与“悲”相矛盾。

C.解析:

“志”是最根本的。

)

15答案:

(1)何况我和你在江边捕鱼砍柴,与鱼虾为伴,以麋鹿为友,驾一条苇叶般的小船,在这里举杯互相劝酒。

(“于”句式1分,“侣、友”1分,“之”1分,“相

属”1分,全句句子意思1分)

答案:

(2)后代人弄错了它流传的文字,而没有人能够说明白的事情,哪能说得完呢!

(“谬”1分,“其传”1分,“莫”1分,“名”1分,“胜道”1分)

16.答案:

C(实现,指使成为现实。

兑现,比喻实现诺言。

尝一尝,辨别滋味。

享一享,受用。

也,表示并列。

尤,更加。

恬恬,是指安静,安然。

田田,莲叶茂密的样子)

17.答案:

A错在“作者对自己生活现状的不满,渴望恢复古代的人伦礼法”。

应是:

“含蓄而又委婉地抒发了作者不满现实,渴望自由,想超脱现实而又不能的复杂的思想感情。

”

18.答案:

通过视觉形象和触觉感受的角度来描写景物的。

作用:

这些景物的特点与作者内心的落寞,孤寂相应和。

作者独自徘徊,没有人与之交流,便只有与自然相交融。

19.B解析:

A项“怜悯”的说法不妥,在文中没有依据。

C项“起舞弄清影,何似在人间”一句出自于《水调歌头.明月几时有》,描绘的清冷意境和矛盾心理与前者旷达乐观的特征不相符。

D项苏轼和柳宗元一样乐观豁达、心胸开阔不对)

20.“我们浪漫的想像”指的是:

东坡在我们的想象中,是一位才华横溢的诗人,是一个浪漫主义者。

(1分)但现实中的东坡一点也不浪漫,它只是一片贫瘠荒凉的土地,(1分)而在黄州(东坡)的五年,也是苏轼人生旅程中最凄凉、最痛苦、最寂寞的一段时期,(1分)这些与我们想像的“诗人”的形象差距很大,所以说它“遥远”。

(1分)

分析:

要抓住题干中“浪

漫的想像”和“遥远”,联系第二段末句并加入自己的理解来答题。

21.①生活上,给诗人带来了田间的收获,填饱了他“不合时宜”的

肚皮;②精神上,使诗人从自然中寻找到了心灵的寄托(或:

生活的乐趣和精神的寄托);③思想上,躬耕东坡的困苦生活使苏轼的心胸变得宽广豁达,思想日趋成熟,从而成为一位思想者;④文学上,丰富了苏轼的诗文创作,并最终开辟了宋代文学新纪元乃至中国文学的新纪元。

(答出其中3点即可)

分析:

“东坡”应有实和虚的意义,要理清文章思路,筛选重要信息,概括作答。

22参考答案:

(1)画面上是一个身体被分割为两截的人

:

他的上半身身体肥壮、西装笔挺,趾高气扬打着手机,远远地走在前面,衣服上写着“生活水平”四个字;在后面,是正在大步艰难地追赶的下半身,破破烂烂的裤子上写着“道德标准”四个字。

(2)漫画讽刺了当今社会上,一些人生活水平提高了,但自身道德修养不能同步的现象。

(2)漫画批判了当今生活水平提高,而道德水平滞后的社会现象。

(2)漫画讽刺了当今社会那些只顾提高生活水平,不顾提高道德修养的人。

23答案:

“趋之若骛”改为“爱不释手”,“无时无刻地被”改为“无时无刻不被”,“魅力所在”改为“原因”。