中考语文 第二讲 说明文复习教案.docx

《中考语文 第二讲 说明文复习教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考语文 第二讲 说明文复习教案.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

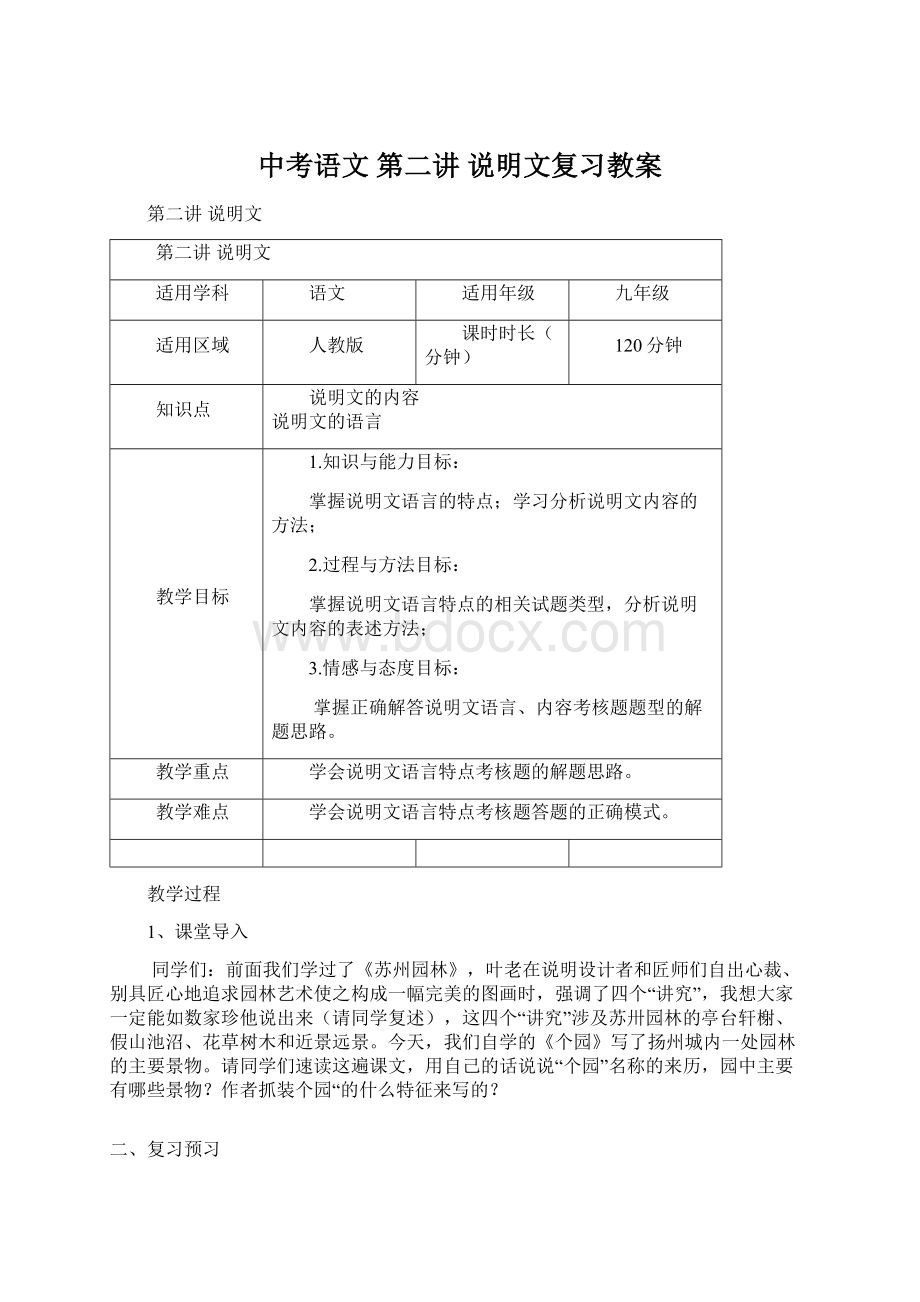

中考语文第二讲说明文复习教案

第二讲说明文

第二讲说明文

适用学科

语文

适用年级

九年级

适用区域

人教版

课时时长(分钟)

120分钟

知识点

说明文的内容

说明文的语言

教学目标

1.知识与能力目标:

掌握说明文语言的特点;学习分析说明文内容的方法;

2.过程与方法目标:

掌握说明文语言特点的相关试题类型,分析说明文内容的表述方法;

3.情感与态度目标:

掌握正确解答说明文语言、内容考核题题型的解题思路。

教学重点

学会说明文语言特点考核题的解题思路。

教学难点

学会说明文语言特点考核题答题的正确模式。

教学过程

1、课堂导入

同学们:

前面我们学过了《苏州园林》,叶老在说明设计者和匠师们自出心裁、别具匠心地追求园林艺术使之构成一幅完美的图画时,强调了四个“讲究”,我想大家一定能如数家珍他说出来(请同学复述),这四个“讲究”涉及苏卅园林的亭台轩榭、假山池沼、花草树木和近景远景。

今天,我们自学的《个园》写了扬州城内一处园林的主要景物。

请同学们速读这遍课文,用自己的话说说“个园”名称的来历,园中主要有哪些景物?

作者抓装个园“的什么特征来写的?

二、复习预习

1、复习:

我们现在共同复习一下与说明文有关的知识:

一、说明文的概念:

说明文是以说明为主要表达方式的一种文体,或说明事物的特征,或阐明事理,目的是给人以知识。

二、说明文的分类:

1、说明对象与说明目的的不同:

事物说明文和事理说明文。

事物说明文旨在介绍某一事物的形体特征,如《中国石拱桥》;事理说明文旨在解释事物本身的道理或内部规律地,如《统筹方法》等。

2、以其介绍的客观规律及其知识体系的不同:

自然科学说明文、社会科学说明文

3、根据说明语言的不同特色的不同:

平实的说明文和生动的说明文两种。

生动的说明文又叫文艺性说明文(科学小品或知识小品)。

三、说明顺序:

说明文的顺序,根据说明的目的和对象,可以以一种顺序为主,兼用其他顺序。

1、时间顺序,即按事物发展的时间先后顺序写,事物的发展变化常用这种顺序。

例如《从甲骨文到缩微图书》。

2、空间顺序,即按照事物在空间位置关系依次说明:

从外到内、由上到下、由左到右、由四周到中央说明相对静止的事物,诸如园林、建筑物、工艺品等,多用这种顺序。

如《雄伟的人民大会堂》。

3、逻辑顺序,即按事物的内部联系来解说。

具体表现在:

①从现象到本质(或从本质到现象);②从原因到结果(或从结果到原因);

③从特点到用途(或从用途到特点);④从整体到部分(或从部分到整体);

⑤从概括到具体(或从具体到概括);⑥从主要到次要(或从次要到主要)等。

例如《食物从何处来》就是以逻辑顺序说明事物的。

又如:

《向沙漠进军》一文,讲了沙漠向人类进攻的方法,人类向沙漠进军的方法,从现象到本质说明,运用了逻辑顺序。

《苏州园林》运用了整体到部分的说明顺序。

四、说明文的结构方式:

(一)总分式结构:

““总—分—总”式、总(概括)—分(具体)”式、“分—总”式。

(二)递进式结构:

着重分析各层意思是怎样逐步深入展开的,是由现象到本质、个别到一般、结果到原因等等。

(三)并列式。

例如,《苏州园林》一文采用了“总——分”式结构。

五、说明方法及其作用:

下定义、举例子、列数字、打比方、作比较、分类别、画图表、引资料(8种)

掌握几种常见的说明方法,会分析在文中的作用:

.

(1)下定义:

即指明某一名词概念的含义。

例如:

“统筹方法,是一种安排工作进程的数学方法。

”——作用:

使读者对概念有确切的了解。

•

(2)举例子:

——作用:

可使读者对说明对象的特征获得具体认识。

•(3)列数字:

——作用:

可以准确地说明事物。

•(4)打比方:

就是用比喻来说明事物的方法。

例如:

“桥洞不是普通半圆形,而是像一张弓。

”

——作用:

可达到形象地说明事物的作用。

•(5)作比较:

即用另一个事物与说明事物相比,以说明事物特点的方法。

例如:

“永定河发水时,来势很猛,以前两岸河堤常被冲毁,但是这座桥却从没出过事,足见它的坚固。

”

——作用:

用人们熟知的与所要说明的事物作比较,从而突出被说明事物的特征。

•(6)分类别:

就是对说明事物分门别类的方法。

例如:

“如何获得食物?

这有两种不同的途径和方法:

一种叫自养,……另一种叫异养。

”——作用:

使说明的内容眉目清楚,避免重复交叉的现象。

•(7)画图表:

——作用:

使读者一目了然,非常直观地理解被说明的事物。

•(8)引资料:

引用有关名言、资料、典故、诗词、民彦、俗语、传说等充当说明的内容或依据来说明、介绍事物。

——作用:

能使说明的内容更具体、更充实。

2、预习:

仔细预习学案,回答下面问题:

(1)你认为说明文还有哪些知识?

(2)你认为中考中说明文会考到哪方面的知识?

三、知识讲解

知识点1说明文的语言特点

说明语言的准确性、平实性、周密性和科学性,是说明文语言的先决条件。

表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性质、程序等,都要求准确无误。

说明的实用性很强,稍有差错,会失之毫厘,谬以千里。

在准确的前提下,说明的语言有的以平实见长,有的以生动活泼见长。

由于说明的对象和作者语言风格的不同,说明的语言也是多种多样的:

或概括,或具体;或简洁,或丰腴;或精练,或详尽;或平易朴实,或幽默风趣,总之不拘一格。

根据说明语言的不同特色、表达方式的使用情况的不同,把说明文分为平实的说明文和生动的说明文两种,生动的说明文又叫文艺性说明文。

知识点2说明文语言的详细区分点

一.简洁性。

说明文的遣词造句,应简洁平实、通俗易懂。

二.准确性。

说明文以传授知识为目的,这就要求它必须用准确的语言,如实地反映事物的特征、本质、规律。

说明文的语言的准确性是说明文语言的先决条件。

表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性质、程序等,都要求准确无误。

三、科学性。

介绍科学知识的说明文,要特别注重科学术语的准确使用。

四.严密性。

为了使读者对较复杂的事物、较深奥的事理有明晰确切的理解,说明文常常恰当地使用修饰和限制词语,讲究语言的周到严密。

五、条理性。

任何事物都具有它本身的条理,我们说明事物就要按照它本身的条理来安排说明顺序,使之眉目清楚,有条不紊。

六.逻辑性。

有的说明文,要从事物的内在联系上进行说明,语言逻辑性强。

七.趣味性。

叶圣陶先生说:

“说明文不一定就是板起面孔来说话,说明文未尝不可带一点风趣。

”为了把事物的特点说得更加生动形象,增强文章的启发性和感染力,说明文要适当地采用生动的说明。

知识点3说明文语言的常见考核形式

体会说明文语言的准确性,常用的方法有:

①对应词答题法。

比如“大多数”对应“少数”,“大部分”对应“少部分”,“主要”对应“次要”,“经常”对应“偶尔”,“一般”(或“通常”)对应“特殊”等。

解题时,题目中出现了“体会上述每组中其中一个词的准确性”时,答题时就可以用其中对应的另一个词作答。

例如,题目中出现了体会加点词“大多数”的准确性时,可以这样答题:

这样写,说明还有“少数”,体现了说明文语言的准确性。

②四步答题法。

第一步,解释该词的含义;第二步,分析运用该词有什么好处;第三步,分析去掉该词后句子意思会发生什么变化;第四步,用“这样写更符合实际,体现了说明文语言的准确性”的句式作结。

概括说明文语言特色的词一般有“准确”“简洁”“朴实”“生动”“形象”等,假如选段运用了列数字、作比较、下定义等说明方法,一般属生动说明;选段运用了打比方、举例子、引用等说明方法,拟人比喻等修辞手法,一系列生动形象的动词、形容词就属于生动说明。

四、例题精析

【题干】1上海交响乐团音乐厅

①犹如柏林爱乐乐团拥有爱乐大厅,维也纳爱乐乐团拥有金色大厅一样,上海交响乐团——这个拥有135年历史的“远东第一乐团”,也将拥有属于自己的音乐厅。

这标志着上海交响乐团的发展跃上了新台阶。

②历时6年即将建成的上海交响乐团音乐厅,地处闹中取静的复兴中路,这儿原来是上海跳水池,为了与附近的历史风貌保护区相呼应,上海交响乐团音乐厅以简朴的陶土作为外立面,建筑顶面配上了柔和舒展的曲面,让整个建筑从高处看像一本摊开的乐谱,与音乐厅之名自然贴合。

③与外观的低调不同,上海交响乐团音乐厅的内部设计有许多亮眼的创意。

其中一大一小两个音乐厅是当之无愧的主角,承担演出与录音的双重功能。

为了拓展功能,上海交响乐团音乐厅内更是巧用空间,辟出了一条长达80米的音乐互动长廊,进行交响乐的普及教育。

④一般来说,建造音乐厅,“看得见的”远远没有“听得见的”重要。

上海交响乐团音乐厅的每一个设计都有严格的声学考量。

为了克服附近地铁10号线的震动干扰,一大一小两个音乐厅采用了隔振器技术,通过安装底部弹簧阻振器的方法,将它们建成上海首个全悬浮结构的建筑。

上海交响乐团音乐厅地处繁华地段,为了阻隔外部噪音,大小音乐厅的外墙都采用了双层墙设计,由两堵25厘米的墙与两堵墙中间40厘米的空心距离组成,90厘米厚度的双层墙可以有效隔绝外部声音。

⑤在两个音乐厅的整个设计过程中,建筑设计师与声学设计师共同在电脑上进行了100多次声学模拟测试,确定没有留下声音死角。

然后他们又以大音乐厅1:

10的比例制作模型,特制了安装仿真人体胸腔的中空假人,作为模型里面的“听众”,巧设了最大程度接近真实的测试环境。

设计师在这个模型中做了4次声学测试,直至测试结果达到理想数值。

⑥音乐厅除了演出之外,还兼具了录音棚的功能。

前几年,上海交响乐团为著名音乐家谭盾录制电影《卧虎藏龙》的音乐,却苦于没有那么大的音乐棚,只能几十个人挤在一个很小的房间里。

这样的历史将一去不复返。

可以设想,功能齐全、声学效果极佳的音乐厅,一定会成为演出和录音的理想之所。

⑦上海交响乐团音乐厅的建成,对乐团自身的建设和发展,对提升观众的音乐欣赏品位,对交响乐的推广和普及,都会产生积极而深远的影响。

思考题

1.第③段加点词“低调”在文中的意思是。

2.音乐厅的内部设计有哪些亮眼的创意?

请分条概述。

【答案】

1.不张扬(简朴)

2.

(1)为了实现演出与录音的双重功能,设计了大小两个音乐厅。

(2)为了拓展功能,巧用空间,辟出音乐互动长廊。

(3)为了克服地铁的震动干扰,采用隔振器技术,建成全悬浮结构建筑。

(4)为了阻隔外部噪音,大小音乐厅外墙都采用了双层墙设计。

【解析】

为增强文章可读性和生动性,可以适当运用一些修辞手法进行描述,比如比喻、设问、排比、对偶、拟人等。

但其目的不在于抒发感情,而在于增加文章的生动性和趣味性,本考核题1题既是为了说明上海交响音乐团大厅都是外在样子的特色。

2题则是从文章的结构特点来分析其说明层次,即:

先介绍设计者的目的,再介绍其不同建筑部分的功能,最后介绍其达到的效果。

【题干】2.

西塘古镇

① 西塘,地处太湖东南河道交错的水乡地带。

人们依水而居,依靠便利的水上交通从事贸易活动,明清时期,这里发展成为江南商业重镇。

② 西塘拥有发达的水路交通网,在占地仅1平方千米的古镇内,就有9条河道在此交汇,将古镇分为8个区块,百余座古桥将古镇连通,因此,古称“九龙捧珠”。

③ 西塘的道路交通以桥、廊棚、街弄为主体,在众多古镇中颇具特色。

④ 西塘水巷交织,河桥密布,走来走去都是桥。

古桥种类繁多,造型也很精美。

长长的廊桥,矮矮的石桥,高高的拱桥,使古镇形成了“人家在水中,水中架小桥,桥上行人走,桥下小舟过,桥头商铺立,水中倒影游”的水乡美景。

⑤ 最有名的环秀桥,建于明万历年间,是古镇中最高的一座桥。

拱形的桥身异常优美,桥东西横跨小桐、北翠两吁。

两侧均有桥联,东侧联日:

船从碧玉环中过,人步彩虹带上行。

西侧联日:

往来人度水中天,上下影摇波底月。

⑥ 虽然江南古镇大多有廊棚,但西塘的规模最大,占河的街道都有廊棚。

所谓廊棚,其实就是带屋顶的街道。

廊棚沿河而建,造型古朴,一色的青瓦盖顶,连为一体,既可遮阳避雨,又可驻足观景。

⑦ 这里有多条街道,其中西街最具特点。

西街有水乡极为典型的街道布局,最窄处的宽度仅供挑担换肩,即一根扁担的长度。

临街房屋二楼常常有屋槽延伸,两两相对,形成严“一线天”的空间布局,构成了别致的古镇风貌。

⑧ “巷”在吴语方言中是弄堂的意思,西塘的弄堂更是独具特色。

这里水道密集,居民惜土如金。

无论是商号还是民舍,房屋之间的距离总是被压缩到最小,西塘的弄堂总是长而深窄,其才又数石皮弄最具代表性。

⑨ 石皮弄因铺地的石板薄脆如皮而得名,位于西塘古镇下西街,始建于明末清初。

在西塘众多弄巷中,石皮弄最窄,宽处仅1米,弄口最窄处仅0.8米。

全长68米,上面用166块青石板铺成,下面是下水道,能使全弄雨天不积水,如此设计实在巧妙。

⑩ 今天,西塘的水道、街道基本保留了江南古镇的原始风貌。

水道划分了古镇大的板块,街道上方兴建的廊棚,进一步划分了空间区域,明确了使用功能。

弄堂再连接各家屋舍,对空间进行细分和利用。

这三种空间形式相辅相成,很好地体现了当地居民因势利事的设计意图,为当地居民生活提供了便利,也最大限度地发挥了道路在小农经济商贸活动中的作用。

1.下面句子中,两个“仅”字有什么表迭效果?

在西塘众多弄巷中,石皮弄最窄,宽处仅1米,弄口最窄处仅0.8米。

解析:

使说明语言更准确生动,形象地表达了石皮弄的狭窄。

2.第⑩段说“这三种空间形式相辅相成,很好地体现了当地居民因势利事的设计意图”,从全文来看,这里的“势“与“事“分别指什么?

【答案】

1题两个“仅”字,从限制的角度形象生动的说明了石皮弄的狭窄,以及狭窄的具体程度,给人更加直观的感觉。

2题势:

面积狭小,河道众多,水路交通发达。

事:

依水而居,河桥密布,修建廊棚,街弄狭窄,交通较为便利,空间利用度高。

【解析】

1题:

使说明语言更准确生动,形象地表达了石皮弄的狭窄。

2题:

任何事物都有自身的条理规律,第⑩段说“这三种空间形式相辅相成,很好地体现了当地居民因势利事的设计意图”把握了这种规律并据此安排结构,能使说明的内容井然有序,条理清楚。

一般来说,运动、变化、发展的事物,它的条理性表现在时序上,不同时间有不同的形态,说明时可按时间顺序安排结构

【题干】3.皮影戏

①几年前,电视连续剧《小兵张嘎》风靡一时,剧中人物胖墩的父亲是一位靠耍“手艺”度日的民间艺人,他耍的就是皮影戏。

皮影戏诞生在两千多年前的西汉,是世界上最早由人配音的活动影画艺术,甚至有人认为皮影戏就是现代电影的“始祖”。

据史料记载,中国的皮影艺术从十三世纪的元代起,就随着军事远征和海陆交往,传入亚欧大陆的许多国家。

歌德、卓别林等世界知名的艺术家,都对中国的皮影戏艺术给予过高度的评价。

可以说,皮影戏是我国历史悠久、流传很广的一种民间艺术。

②皮影人物及道具是以皮革为材料制成。

以牛皮和驴皮作原料的皮影最好。

具有坚固性和透明性。

上色时主要使用红、黄、青、绿、黑等五种纯色的透明颜料。

正是由于这些特殊的材质,使得皮影人物及道具在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得晶莹剔透,具有独特的美感。

皮影戏人物一般都由头、上身、下身、两腿、两上臂、两下臂和两手11件连缀组成,表演者通过控制人物脖领前的一根主杆和在两手端处的两根耍杆来使人物做出各式各样的动作。

③皮影戏的发源地在陕西,但由于皮影戏在我国流传地域广阔,在不同区域的长期演化过程中,其音乐唱腔吸收了各自地方音乐的精华,从而形成了众多流派。

如在陕西、山西、河南一带的皮影流派中,有弦板腔、阿宫腔等十多种,曲牌也非常多。

演员在演唱时,还常用和声接腔、帮腔和鼻哼余韵的唱法,拖腔婉转悠扬,非常动听。

而河北、北京一带的各路皮影唱腔,分别吸取京剧大鼓、梆子和民间歌调的精华,又形成了不同的流派。

其中,河北唐山地区皮影戏的掐嗓唱法更是十分独特。

④皮影戏对表演者的技艺有着很高的要求,表演者除了要能一个人控制三四个影人的动作,还要密切配合场上的配乐,兼顾旁白,唱腔。

要练就过硬的皮影表演功底,除了需要师傅言传身教,更加需要勤学苦练,积累大量的实际表演经验。

由此可见,培养皮影表演人才,最终组成皮影剧团,是多么不容易的事情。

⑤演皮影戏的设备非常轻便,所以戏班流动演出的优势很强。

不论在剧场里还是在户外、庭院以至普通室内,架起影窗、幕布和灯箱就能开戏。

一个戏班六七个人和一箱影人就能演四五十出戏。

演出完毕全部行头装箱就走,搬运十分便捷。

这也是皮影戏广泛流传、普及于民间的原因之一。

⑥小的时候曾经多次在家乡看过这种令人叫绝的民间艺术,如今,再想看到皮影戏却是一件很难的事情了。

1.文章第二至第五段介绍了“皮影戏”哪几个方面的知识?

2.文中画线句子中加点的词语能否去掉,为什么?

【答案】

1.文章从四个方面介绍了“皮影戏”的知识:

制作材料,唱腔流派,表演技艺,演出优势。

2.文中加点的词语不能去掉。

有“之一”一词,说明这只是众多原因中的一种,去掉后就变成了唯一的原因,不符合说明文语言的准确性

【解析】

1题考核学生说明文内容的要点概括,要点概括跑能力是深层阅读理解的前提。

中考说明性文章归纳概括题主要考查同学们对文章或某一段的整体感知能力,主要有四种考查形式:

概括说明对象的特征或事理、概括全文或段落要点、给文章加标题、为事物下定义

(1)概括说明对象的特征或事理,需要提取信息和整合信息两个步骤,即从原文中找出相关段落文字,如本阅读中的“皮影戏”一词,把关键点提取出来整合。

提取信息时考查学生能否对信息进行迅速准确的定位和排序;整合信息时考查学生是否能够排除干扰,筛选出重要信息。

(2)概括全文或段落要点概括全文或段落要点难度稍大,要用自己的话概括。

解答这类题首先要根据各段的关键词

2题考核学生对于说明文语言的特点的掌握情况,学生只要把握住:

准确,严密,科学,简洁(运用打比方的说明方法时存在形象生动的特点)即可。

课程小结

同学们,今天我们梳理了说明文的基础知识,总结了一些说明文阅读的方法。

可方法不是最关键的,认真的态度最重要。

平时我们要认真复习,将学会的方法融会贯通,那我们做起题来就会如鱼得水、如虎添翼了。