董氏针灸完整地图.docx

《董氏针灸完整地图.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《董氏针灸完整地图.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

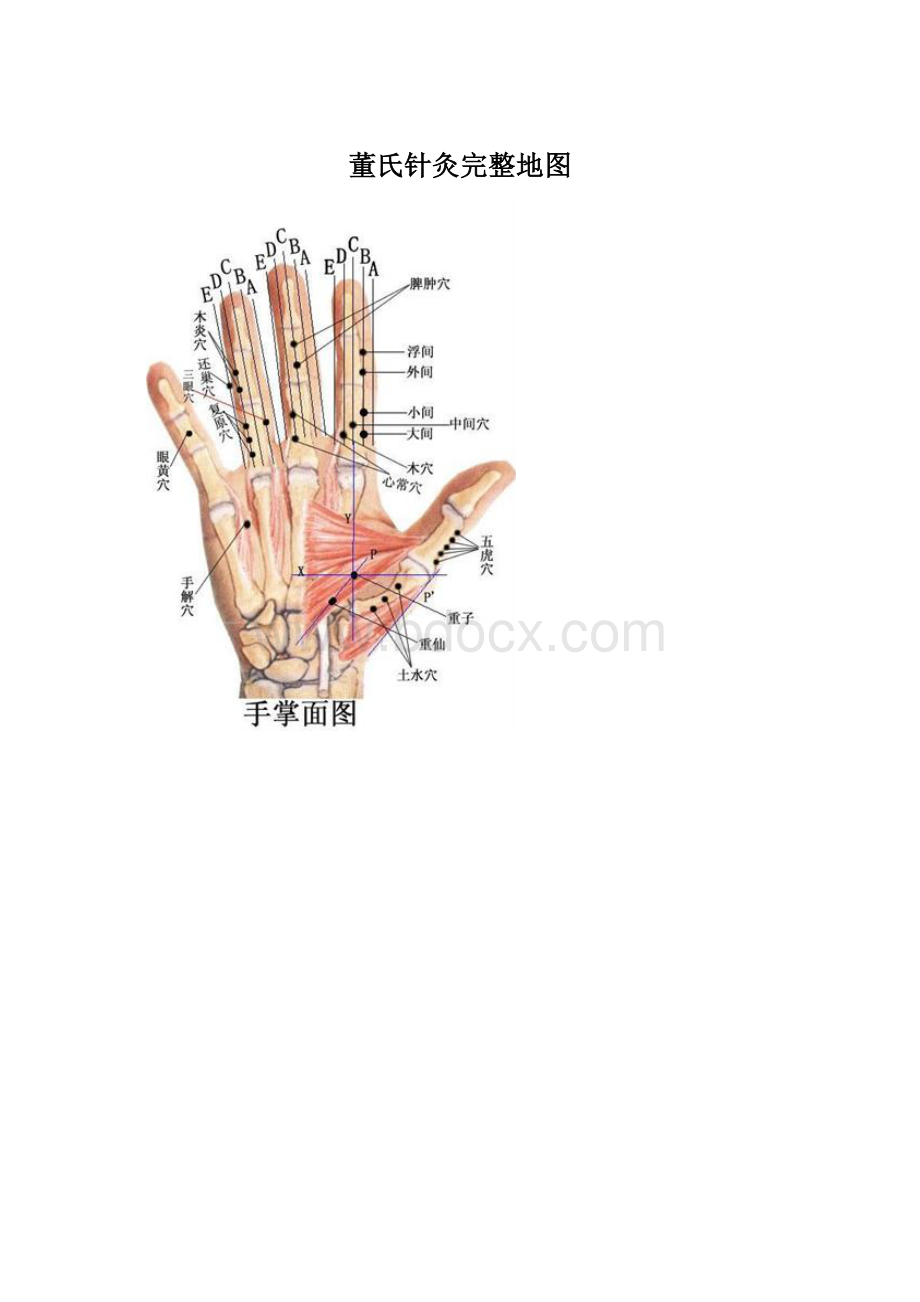

董氏针灸完整地图

1.什么叫倒马针

参考《董氏奇穴针灸学》倒马针:

系利用两针或三针并列方式加强疗效的一种特殊针法。

1、木穴

部位:

在掌面食指之尺侧。

针深半分。

主治:

肝火旺、脾气燥。

说明:

①木穴位于阴掌食指第一节D线上,计有二穴,取穴采用三分点法,临床多半只取一穴,一般而言,以下穴为准;②木穴为掌面常用穴道之一,对于眼睛发干、眼易流泪、手汗、感冒、手皮发硬等皆有疗效;③木穴治疗鼻涕多、手掌皱裂病尤其有特效。

*****

2.心膝

位置:

中指背面第二节中央两侧中点处各一穴,计两穴点。

主治:

膝盖痛、肩胛痛。

针法:

针深一分至二分。

运用:

本穴治疗脊椎疼痛及膝关节炎,临床运用之效果极佳。

配膻中治疗膝无力特效

*****

3.妇科穴

部位:

在大指第一节背面尺侧。

五分针,针深两分,一用两针。

主治:

子宫炎、子宫痛(急慢均可)、子宫瘤、小腹胀、妇人经年不孕、月经不调、经痛、月经过多或过少。

说明:

①妇科穴位于大指第一节尺侧,计两穴,取穴采用三分点法;②本穴为妇科常用穴,效果显著。

*****

4.还巢

位置:

无名指小指側正中央,赤白肉际处是穴。

主治:

子宫痛、子宫肌瘤、盆腔炎、月经不调、赤白带下、输卵管不通、子宫不正、小便频数、阴门发肿、安胎。

针法:

针深二分至三分,忌双手同时取穴。

运用:

本穴为治疗妇科疾病之要穴,且疗效显著。

其穴多与妇科穴相伍,左右交替,即左妇科伍右还巢,右妇科伍左还巢。

不唯治妇科诸症颇佳,治疗不孕症亦有特效。

*****

5、五虎穴

部位:

在大指阴掌第一节之桡侧,针深两分。

主治:

全身骨痛。

说明:

①五虎穴位于阴掌第一节A线上,计五穴,取穴采用六分点法,处自上而下计为五虎一、五虎二、五虎三、五虎四、五虎五;②五虎穴应用广泛,对于脚跟痛、脚痛、手痛,效果显著。

*****

6.二角明

位置:

中指第一节中央线上,距离两指节间上下1/3处各取一穴,计两穴点。

主治:

闪腰岔气、肾痛、眉棱骨痛、鼻骨痛、前额痛。

针法:

五分针,皮下针向小指方,横刺二至三分。

运用:

本穴治疗上述诸症,疗效颇著。

本穴与火串共用,治疗闪腰岔气者,莫不立时见效。

二角明一穴,治疗闪腰岔气,胸胁疼痛时,若病程短,针下当可取效。

反之,疗效甚微。

如与火串(即支沟)相伍,莫不针到而疾患立减。

二角明当归属手厥阴经,病候可见腋下肿,胸胁满闷,心悸不宁,或心痛。

而支沟为手少阳之经穴,据载善治逆气、胁腋急痛,唯经分阴阳,互为表里。

故两穴合用,疗效奇著。

*****

7、重子穴

部位:

在阴掌,虎口下约一寸,即大指掌骨与食指掌骨间。

主治:

背痛、肺炎(有特效)、感冒、咳嗽、气喘(小孩最有效)。

说明:

重仙穴

部位:

在阴掌,大指掌骨与食指掌骨夹缝间,离虎口两寸,与阳掌灵骨穴相通,一寸针,针深三至五分。

主治:

背痛、肺炎、退烧、心跳、膝盖痛。

说明:

五指并拢,阴掌食指C线之延长线与大拇指本节高骨做一垂直线之交叉点,即重子穴,自重子穴与掌缘平行斜下一寸即重仙穴,两穴单位均治背痛(对膝痛效果亦佳),并用效果更为迅速,尤其治疗膏肓穴部位之疼痛,效果更是较一般穴位高出许多。

运用:

重子、重仙穴同时下针,为治疗背痛之特效针。

8、大白穴

部位:

在阳掌,在大指与食指叉骨间陷中,即第一节掌骨与第二节掌骨中间凹陷中,用一寸针,针四分至六分深,治坐骨神经痛;用三棱针治小儿气喘、发高烧用肺炎(特效)。

主治:

小儿气喘、发高烧、肺机能不够引起之坐骨神经痛。

注意:

孕妇禁针。

说明:

大白穴即大肠经之三间穴,很少单独运用,除用三棱针治疗小儿气喘、发高烧用急性肺炎外,大多为灵骨之倒马针,两穴巧合运用效果更佳。

9、灵骨穴

部位:

在手背拇指与食指叉骨间,第一掌骨与第二掌骨接合处,与重仙穴相通。

用一寸五分至二寸针,针深可透过重仙穴(过量针)。

主治:

肺机能不够引起之坐骨神经、腰痛、脚痛、半面神经麻痹、半身不遂、骨骼胀大、妇女女经脉管炎不调、经闭、难产、背痛、耳聋、偏头痛、经痛、肠痛、头晕脑胀。

取穴:

拳手取穴,在拇指食指叉骨间,第一掌骨与第二掌接合处,距大白穴一寸五分,处重仙穴相通。

注意:

孕妇禁针。

说明:

灵骨穴最常用于坐骨神经痛,其穴即日人所称之泽田合谷,但泽田仅用治偷针眼,而董氏则用之治全身许多大病,由是可知泽田与董氏之差何可道理计,录骨穴治上述各病均与大白穴为配针,针刺时,先针灵骨,再针大白,另外灵骨单用尚可治脊椎骨痛、小便痛、小便次数过多等症。

整体而言,本穴调气作用极强,以灵内为主、大白为辅的倒马针,为治高棉前总统龙诺半身不遂之主穴。

又个人以本穴治肘痛,鼠蹊痛、头晕等症亦有特效。

******

10.制污

位置:

大拇指背第一节中央线上,指间节距离中点为一穴点,此穴点与上下指节的平分线再各取一点,计三穴点。

主治:

久年恶疮、刀口不收等。

针法:

三棱针点刺出血。

运用:

本穴治疗一切疮疡,刀伤,烫伤或手术后伤口溃疡出水,久不收口。

尤有特效。

******

11.中白下白

位置:

手背小指骨与无名指掌骨之间,距指骨与掌骨连接处五分。

主治:

肾病之腰痛、腰酸、头晕、背痛背酸、眼散光、疲劳、坐骨神经痛、足外踝痛、四肢浮肿。

针法:

针深三分至五分。

运用:

本穴常应用于起坐之际之腰痛症。

常规治疗肾亏各种病变之外,尚可治疗各种骨质疾患。

并可降血压,除前头之痛。

配腰痛点(倒八针)治疗腰痛可使腰痛点的疗效迅速增强。

该穴位于中渚后约五分处。

下白

位置:

手背小指骨与无名指掌骨之间,距指骨与掌骨连接处一寸五分。

针法:

针深五分至一寸。

主治:

同中白穴。

以及治疗肝区微痛,牙酸。

针法:

针深五分至一寸。

*****

12.腕顺一穴腕顺二穴

位置:

小指骨外侧,距手腕横纹二寸五分处是穴。

针深一寸至一寸五分。

主治:

肾虚之头痛、眼花、坐骨神经痛、疲劳、肾炎、四肢浮肿、两腰坠胀而痛、背痛。

运用:

本穴用于女性患者其效尤著,两手不宜同时取穴。

该穴位于后溪穴后五分处,而后溪为八脉交会穴,可通督脉,故治疗腰椎痛有特效。

另,太阳经之坐骨神经痛、腿弯痛尤有良效。

腕顺二穴

位置:

小指掌骨外侧,距手腕横纹一寸五分是穴。

针深一寸至一寸五分。

主治:

同腕顺一穴。

运用:

本穴治疗肾虚各种疾病均极有效。

此外,对耳鸣、重听、少腹胀、腰周痛、腿弯紧痛、下肢无力等疾患疗效确切。

一般情况,一次用一穴即可,两侧穴位并用亦无不可。

临床上多与腕顺一穴合用为佳。

*****

13.三叉三穴

在2.3.4指、小指叉口之中央點。

主治:

重感冒、頭暈頭昏(特效),坐骨神經痛(特效),長骨刺(特效)、腰酸、腰痛(奇效)、腎盂炎、腎臟病水腫(特效)。

*****

14.木关骨关

掌朝上,腕横纹下5分,向内向外各5分。

主治:

坐骨神经痛、骨刺压迫、半身不遂之特效穴,配灵骨治疗尿酸过高的关节肌肉痛奇效。

*****

15.上下高穴

四五掌骨间,距掌指橫紋二寸為上高穴,三寸為下高穴

增高

*****

16、肠门穴

部位:

在尺骨之内侧,距腕豆骨三寸。

针深三至五分。

主治:

肝经之肠炎、头昏眼花。

说明:

肠门穴除治疗上述症状外,在腹痛里急后重欲入厕腹泻之际,以手按压,即能缓和肛门及大肠之紧张状态,而急时寻找处所解决。

*****

17、肝门穴

部位:

在尺骨之内侧,距腕豆六寸。

针深三分至五分。

针下后立止肝痛,将针向右旋转,胸闷即解,将针向左旋转,肠痛亦出。

主治:

急性肝炎(特效)。

取穴:

手抚胸取穴,当尺骨之内侧中部,距腕豆谷六寸处取之。

运用:

肠门与肝门同时使用,可治肝炎引起之肠炎,单左手穴,禁双手同时取穴。

说明:

肝门穴对于急性肝炎效果极佳,由于肝在右侧,所以针治时与左手为主即可,对于合并肠炎的症状,则可加针肠门,使成到马会,疗效甚佳。

*****

18、心门穴

部位:

在尺骨鹰嘴突起之上端,去肘一寸五分陷中,针深四分至五分。

主治:

心脏火、心跳胸闷、干霍乱。

取穴:

手抚胸取穴,在下尺骨内侧陷处,距肘尖一寸五分是穴。

运用:

禁双手同时用针

说明:

心门穴约在小肠经上,治疗心脏各病尤为特效,又本穴治疗大腿内侧痛、坐骨神经痛尾骶骨痛亦有特效。

*****

19.火串

位置:

手背横纹后三寸,两筋骨间陷中是穴,亦即三焦经之支沟穴。

主治:

便秘、心悸、手下臂痛。

针法:

针深三分至五分。

运用:

本穴治疗手下臂痛时宜针健侧(即左手下臂痛针右手穴,右手下臂痛针左手穴)。

治疗便秘、心悸、手下臂痛。

疗效奇佳。

笔者用于治疗岔气、乳房胀痛、胁痛等疾病尤具特效。

此外,单用本穴尚可治疗颈部僵硬、落枕.

*****

20.人士

位置:

前臂桡骨内侧,腕横纹上四寸是穴。

针深五分至一寸。

主治:

气喘、手掌手指痛、肩臂痛、背痛。

地士

位置:

前臂桡骨内侧,人士后三寸是穴。

针深一寸至一寸五分。

主治:

气喘、感冒、头痛、肾虚、心脏病。

天士

位置:

前臂桡骨后部内侧,地士后三寸是穴。

针深一寸至一寸五分。

主治:

气喘、鼻炎、臂痛、感冒、胸闷胸胀。

运用:

上述三穴,针浅则治疗外部及病程短、病情轻之疾患。

针深则治疗内在及慢性病等疾患,三穴联用并伍灵骨即为治疗哮喘特效针。

*****

21.曲陵

位置:

肘窝横纹上筋之外侧。

针深三分至五分。

主治:

抽筋、呕吐腹泻、气喘、网球肘、心悸。

运用:

本穴为常用要穴,亦即手太阴肺经之尺泽。

三棱针取曲陵内侧,周围血管点刺出血,疗疾甚速,除上述诸症外,胸闷胸痛、痉挛拘急,肺经一切实症,皆极有疗效。

治疗尿意频数,伍肾关尤佳。

*****

22、肩中穴

部位:

当后臂肱骨之外侧,去肩骨缝二寸五分。

针深五分至一寸。

主治:

膝盖痛(特效)、皮肤病(颈项皮肤病有特效)、小儿麻痹、半身不遂、心跳、血管硬化、鼻出血、肩痛。

取穴:

手臂下垂,自肩骨向下二寸半中央是穴。

运用:

左肩痛扎右穴、右肩痛扎左穴。

说明:

肩中穴位于肩臂三角肌之中央。

去肩骨缝实际三寸,此穴治疗膝盖痛及肩痛确具卓效,治上述其他症,效果亦极佳。

*****

23.背面

位置:

肩骨缝中央,举臂时空陷处是穴。

针深三分至三寸。

主治:

腹闷,力乏音低。

运用:

针刺治疗上述症外,用三棱针在该穴上下左右各一寸处及该穴处计五处点刺出血治疗困乏疲、倦腿膝酸软、呕吐、霍乱而有卓效。

若直刺(抬臂)针向极泉二寸至三寸,可治疗冈上肌肌腱炎。

治疗五十肩时,应向肩内陵、肩寥、三角肌等方向透刺,进针二寸至三寸。

*****

24.天宗

位置:

后臂肱骨内缘与肱二头肌后部间凹陷处,距肘窝横纹九寸处是穴。

针深一寸至一寸五分。

主治:

阴道痒、阴道疼痛、赤白带下、小腿痛、小儿麻痹、狐臭、糖尿病。

运用:

本穴屈肘测量,以手拱胸取之为宜,入针务必准确,方能取效,该穴治疗妇科的赤白带下尤特效。

.地宗穴后臂肱骨内缘与肱二头肌后部间凹陷处,距肘窝横纹六寸处是穴。

手术:

针深一寸治轻病。

针深二寸治重病,两臂之穴同时下针。

主治:

心脏疾病。

*****

25.云白

位置:

肩前约二寸,背面穴向胸斜下二寸处是穴。

针深三分至五分。

主治:

小儿麻痹。

*****

26.水愈

位置:

上臂后侧,肩胛冈下缘,背面穴后斜开二寸是穴。

三分至一寸五分。

主治:

肾炎、肾结核、腰痛、腿酸、乏力、蛋白尿、臂痛、手腕手背痛、多汗、荨麻疹、瘿气等。

运用:

该穴治疗上述疾病疗效颇著。

若以三棱针刺之,则扎出黄水者为肾炎、肾结石、蛋白尿之特效针。

黑血者治疗手腕手背痛极效。

患肢取穴刺血则治疗臂痛。

****

27.三靈三穴

尺泽穴上、内、外各0.5寸。

主治:

急性心臟麻痺(奇效)、心絞痛(特效)、胸悶(下針立解)、胸痛透背膏盲(特效)。

心臟缺氧呼吸困難。

******

28.心靈一穴:

手掌朝上,手腕橫紋上一寸五分。

再向上1寸2寸,为二三穴。

主治:

心臟內膜炎、狹心症、心律不整、心臟擴大、心肌梗塞、胸悶(胸痛)、胃烷痛、腿痛、前額頭痛、頭暈、手腳麻痺。

*****

29.神肩穴(董氏七十二絕針之一)

肩峰穴與雲白穴連線之中央點。

肩峰穴-在肩骨縫之正中央下五分,即十四經肩顒穴下五分處。

雲白穴-在上臂肱骨後緣,肩中穴內二寸處。

主治:

小兒麻痺(特效)、腦出血、腦血栓之後遺症(半身不遂)特效、手臂麻痺、大腿內側疼痛、麻痺(特效)。

(治療中風後遺症中,對於患處手臂不能動彈,五指不能伸屈者,連續針五次左右即能運動自如)

*****

30.正脊三穴

位置:

手自然下垂,肘横纹上2寸,在肱骨正中央。

再向上2寸4寸为二三穴。

主治:

治骨刺,为脊椎病之特效穴,腰椎更效,如配肾关等更好。

直刺或向上斜刺。

*****

31.木妇

位置:

足第二趾中节正中央外开三分是穴。

针深二分至四分,贴骨下针。

主治:

赤白带下、月经不调、经痛、输卵管不通、子宫炎。

运用:

本穴治疗赤白带下极效。

*****

32.火硬

位置:

足背第一二趾间,趾蹼缘的赤白肉际后五分是穴,亦即肝经行间穴后五分处。

针深五分至一寸。

主治:

惊悸、眩晕、强心、子宫炎、子宫瘤、骨骼胀大、下颌疼痛(咀嚼障碍)。

运用:

该穴治疗上述疾病确有验效,治疗下疼痛时。

单针火硬一穴尚有不足,临床上多并取下关、夹车、合谷诸穴,则疗效益佳,唯孕妇禁针禁灸。

火主

位置:

第一、二趾缝上一寸五分至二寸处是穴。

针深五分至一寸五分。

主治:

难产、肝病、胃病、痛经、子宫炎、高血压、子宫肌瘤、神经衰弱、脚软无力、步行艰难、骨骼胀大等。

运用:

该穴亦即肝经之太冲穴,故治疗时可合并太冲之治疗范畴加以考虑。

本穴与火硬合用,治疗阴部淋痛及妇科病颇效。

据杨维杰经验,该穴与灵骨并用治疗手脚痛,远比开四关更佳,针刺一寸五分时,可斜向(透)涌泉部位,经酸用或麻电感向足底放射为宜,唯孕妇禁针禁灸。

该穴点刺出血,尚可治疗脚掌局部疼痛、溃疡(可伍制污穴)。

又,该穴治疗眶上神经痛极妙。

笔者尝以此穴治疗腰扭伤,疗效亦佳。

*****

33.门金

位置:

足背第二三趾赤白肉际处,直上约二寸处是穴(第二、三跖骨凹陷中)。

直刺三分至五分,斜刺五分至一寸五分。

主治:

胃肠炎、腹胀腹痛、水湿泛滥、足背肿痛、盲肠炎、结膜炎、癔病等。

运用:

本穴位置略在胃经陷谷后方,笔者多以二、三趾赤白肉际处(即胃经内庭穴)直上二寸处取之,本穴治疗胃肠炎疗效显著,诸种腹胀腹泻,皆有特效,若并取中封疗痛经极其特效,该穴不宜双脚同时取穴。

*****

34.水曲

位置:

足背第四、五跖骨结合部的前方凹陷处是穴。

针深五分至一寸。

主治:

腰痛、腹胀、颈项疼痛、四肢浮肿、周身串痛、咬颊、妇科诸疾。

针法:

运用:

该穴一说为胆经之地五会,一说为胆经之足临泣,该穴治疗耳鸣、眼痒、手腕疼痛无力,颇具疗效。

对于周身骨痛、神经痛、肩痛、肌肉萎缩、肢体麻木亦有疗效。

而对于该经之走向坐骨神经痛则极具特效。

此外,治疗腰周紧胀酸痛,如缚绳革。

即中医谓之带脉病症,需伍善治各种关节痛的穴位——外关,莫不疗效立现。

又,该穴与光明并取,系妇人回乳特效穴位。

*****

35、正筋穴

部位:

在足后跟筋中央上,距足底三寸五分。

针深五公至八分(针透过筋效力尤佳),体状可坐姿扎,体弱者应侧卧位。

主治:

脊柱骨闪痛、腰脊椎骨痛、颈项筋痛及扭转不灵、脑骨胀大、脑积水。

取穴:

当足后跟筋之正中央上,距足底三寸五分是穴。

*****

36、正宗穴

部位:

在正筋穴上三寸处。

同正筋穴。

主治:

同正筋穴。

取穴:

当足后跟筋之正中央上距正筋穴上二寸处是穴。

说明:

正筋穴位于昆仑与太溪穴间大筋上,正宗位于正筋上二寸,就经络而言,膀胱经行经颈项,又就“以筋治筋”(曾见正筋穴位之大筋割断者,颈项立刻歪垂)而言,可见其间颇有关连,因此以此二穴倒马治疗颈项强硬或疼痛,效果极佳。

以闪腰岔气较优重者,在委中点刺后(一般轻证点刺后即觉轻松,而不必再针他穴)加正筋正宗两穴,尤能助其速愈。

*****

37.正士

位置:

正宗穴上二寸处是穴。

针深五分至一寸。

主治:

肩背痛、腰痛、坐骨神经痛。

运用:

本穴联合正筋、正宗三穴并用,对于颈痛、落枕、腰椎痛有特效,治疗马蹄足针尖应向下肢之方向为宜。

正士常与搏球相伍,治疗背痛极效。

*****

38.搏球

位置:

正士穴上二寸五分处是穴。

针深一寸至二寸。

主治:

腿抽筋、腓肠肌痉挛、霍乱、腰酸背痛、鼻出血。

运用:

本穴与正士合用治疗腰背痛(膏肓附近疼痛尤佳)极效。

若久病者,于该穴至正士处青筋点刺出血,立可见效。

笔者亦常与正筋合用治疗小儿麻痹后遗症(马蹄足)甚佳。

该穴针深2.5——3寸,治疗脚癣亦佳。

治疗时务必使针感(酸胀)扩散至足踝部为妙。

*****

39.一重

位置:

外踝骨尖上三寸向前横开一寸。

针深一寸至二寸。

主治:

甲状腺肿大(心脏病引起)、眼球突出、扁桃腺炎、口眼歪斜(面神经麻痹)、偏头痛、痞块、肝病、脑瘤、脑膜炎。

二重:

位置:

一重穴直上二寸处即是。

三重位置:

二重穴直上二寸处是穴。

运用:

一重、二重、三重同时下针,为治疗上述各症之特效针。

治疗脾部病变(脾家病以右边穴位为主)及乳房病变亦极特效。

基于本穴之善活血通淤、驱风化痰,故用于中风后遗症、脑震荡后遗症、脑性麻痹、偏头痛、三叉神经痛、睡中咬牙及肩臂手腕痛皆极有效。

笔者治疗甲亢时,亦常以此组穴位为主要施术部位。

*****

40.四花上穴

位置:

膝眼下三寸,胫骨外帘处是穴。

针深二寸至三寸。

主治:

哮喘、牙痛、心悸、头晕、心脏痛、转筋霍乱。

运用:

本穴治疗哮喘及心脏病极佳,转筋霍乱多与搏球相伍,且针深三寸。

针刺时亦需贴骨下针,三棱针点刺出血不唯治疗上述病症极佳,对于各种迈性胃病亦极特效。

用于癫痫,并取腰奇极效。

有人治疗癫痫(发作时)仅在患者会阴处寻找疙瘩或泡状物,棱针点刺,使其出黏水或血水,亦极特效。

笔者曾单取四花上穴,进行泻法,行针六数治疗肠梗阻极其特效。

四花中穴

部位:

四花上穴直下四寸五分,三棱针出血治心脏血管硬化、急性胃病、肠炎、胸部发闷、肋膜炎。

用毫针二至三寸治哮喘、眼球痛。

主治:

哮喘、眼球痛、心脏炎、心脏血管硬化、心两侧痛、心脏麻痹(心闷难过、坐卧不安)、急性胃痛、消骨头之肿胀。

说明:

本穴位于胃经条口穴上五分,一说即条口穴,为应用极广泛之穴道,以三棱针点刺治疗上述各病确有特效,此外,以三棱针治疗肺积水、肺结核、肺瘤、肺气肿等腰三角形病亦有效验,用毫针则能治肩胛痛、食指痛亦极效,唯治则与他穴不同,以采患侧之穴为主。

四花副穴

位置:

四花中穴直下二寸五分处是穴。

主治:

同四花中穴。

针法:

同四花中穴。

运用:

该穴同四花中穴联合应用,治疗上述诸症当可立见疗效。

点刺时在四花中穴至四花副穴附近寻找青筋,以见黑血为准。

四花外穴

部位:

在四花中穴向外横开一寸五分。

针深一寸至一寸五分。

主治:

急性肠炎、牙痛、偏头痛、脸部神经麻痹、肋膜痛。

运用:

用三棱针出黑血,治急性肠胃炎、肋膜痛、胸部发胀、哮喘、坐骨神经痛、肩臂痛、耳痛、慢性鼻炎、头痛、高血压。

说明:

四花外穴亦为极重要点刺穴位,除上述各病外,对于侧身各种病变更有特效。

如上述之偏头痛、耳痛、肩臂痛、肋骨痛、侧面(胆经)之坐骨神经痛及足附痛等均有特效。

*****

41、天皇穴

部位:

在胫骨头之内侧陷中,去膝关节二寸五分。

针深五分至一寸。

主治:

胃酸过多、反胃(倒食病)、肾脏炎、糖尿病、小便蛋白质。

运用:

配天皇副穴治倒食病,胃酸过多。

注意:

不宜灸、孕妇禁针。

说明:

天皇穴即脾经之阴陵泉,除治上述病症外,董氏还用以治疗心脏病,高血压、心脏所引起之头晕头痛、臂痛、失眠等腰三角形症。

.天皇副穴

部位:

在天皇穴直下一寸五分,胫骨之内侧。

针深五分至一寸。

主治:

胃酸过多、倒食症、眼球歪斜、散光、贫血、癫痫病、神经病、眉棱骨痛、鼻骨痛、头晕。

运用:

治胃酸过多,倒食症为天皇穴之配针。

说明:

天皇穴又名肾关,为补肾要穴,除消费品市场上述病症外,对于肾亏所引起之坐骨神经痛、背痛、头痛、腰酸亦有效,另外治疗两手发麻或疼痛及肩臂不举(五十肩),尤为特效。

针后今其活动手指或抬举肩臂,可立见奇效。

.地皇穴

部位:

在胫骨之内侧,距内踝同有七寸。

针与脚成四十五度扎入,针深一寸至一寸八分。

主治:

肾脏炎、四肢浮肿、糖尿病、淋病、阳痿、早泻、遗精、梦遗、小便蛋白质、小便出山血、子宫瘤、月经不调肾亏腰痛。

注意:

孕妇禁针。

说明:

本穴位于脾经之郄穴漏谷。

本穴与肾关穴、人皇合称下三皇,,本穴在三皇之位置居中,或应更名为人皇,而下面之人皇则改为地皇似较合理,在此仍从原说。

.人皇穴

部位:

在胫骨之内侧手缘,距内踝上三寸。

针深六分至一寸二分。

主治:

淋病、阳痿、早泻、遗精、滑精、腰脊椎骨痛、脖子痛、头晕、手麻、糖尿病、小便出血、肾脏炎,肾亏之腰痛。

注意:

孕妇禁针。

说明:

本穴即脾经之三阴交穴,配全天皇、肾关同用,主治范围大致为性弱、肾亏、泌尿病变、妇科病变,又此三穴合用治疗神经衰弱亦有特效。

*****

42、侧三里穴

部位:

在四花上穴向外横开一寸五分。

针五分至一寸深。

主治:

牙痛、面部麻痹

说明:

侧下三里

部位:

在侧三里穴直下二寸,针深五分至一寸。

主治:

同侧三里穴

运用:

侧三里穴与侧下三里穴同时取用,但单足取穴:

治左取右穴,治右取左穴。

说明:

此二穴除治上述症外,治疗偏头痛、三叉神经痛,尤为特效,治疗手腕扭伤疼痛,效果亦佳。

上述两穴临床上同时取用,均取健侧穴位,不宜左右同取。

该组穴治疗偏头痛、手腕扭伤、脚跟疼痛不能着地等均极有效。

用治三叉神经痛,若配伍听宫穴,极有殊效。

*****

43.光明

位置:

内踝尖直后一寸再直上二寸处是穴。

主治:

散光、白内障。

针法:

针深三分至五分。

运用:

该穴即肾经之复溜穴,治疗各种眼病宜伍肾关、人皇、正光1、正光2等穴,即现特效。

*****

44.外三关

位置:

外踝尖与膝盖外侧高骨直线上。

中点处为三关中穴。

三关中穴与外踝尖中点处为三关下穴,三关中穴与膝盖高骨中点处为三关上穴。

主治:

扁桃腺发炎、喉炎、腮腺炎、肩臂痛、诸瘤。

针法:

针深一寸至一寸五分。

运用:

该穴用治外科诸病颇佳,亦常用于手臂肿胀热痛、网球肘、肩痹等症。

*****

45、通关穴

部位:

在大腿正中线之股骨上距膝盖横纹上五寸。

针深三分至五分。

主治:

心脏病、心包络(心口)、心两侧痛、心脏性之风湿病、头昏、眼花、心跳、胃病、四肢痛、脑贫血。

说明:

.通山穴

部位:

在通关穴直上二寸。

针深五分至八分。

主治:

同通关穴。

说明:

.通天穴

部位:

在通关穴直上四寸。

针深五分至一寸。

主治:

同通关穴

注意:

通关、通山、通天三穴不能双足六穴同时下针,仅能各取一穴至二穴下针,高血压者双足只许各取一穴。

说明:

①通关、通天、通山三穴为治疗心脏及血液液循环要穴,盖伏兔穴为脉络之会(见针灸大成),即在通关、通山连线中央点上,经络(均隶属胃经)相同,部位毗邻,因此效果近似;②除上述各证外,尚可治疗下肢浮肿,通天单用治膝盖痛亦有效。

*****

46、通肾穴

部位:

在膝盖内侧上缘。

针深三分至五分。

主治:

阳痿、早泻、淋病、肾脏炎、糖尿病、肾亏之头晕腰痛、肾脏性之风湿病、子宫痛、妇科赤白带下。

.通胃穴

部位:

在通关穴上二寸。

针深三分至五分。

主治:

同通关穴,又治背痛。

.通背穴

部位:

在通肾穴上四寸。

针深五分至一寸。

主治:

同通胃穴

运用:

①通肾、通胃、通背三穴可任取二穴(两腿四穴)配针,禁忌三穴同时下针,②通肾、通胃、通背三穴可任取一穴为治疗其他各症之补针,③通肾、通胃、通背三穴可任取一穴为治疗妇人流产之补穴,连续治疗半月即无流产之虑。

说明:

①通肾、通胃、通背均位于大腿内侧黑白肉际之斜线上。

②通肾穴除治疗上述症状外,还可治疗