届高三历史上学期第二次月考试题.docx

《届高三历史上学期第二次月考试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高三历史上学期第二次月考试题.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届高三历史上学期第二次月考试题

广西桂林市第十八中学2019届高三历史上学期第二次月考试题

24.何怀宏先生指出,世族是“那些在社会、经济方面具有支配势力盘根错节,代代相传;在政治、文化方面也极为活跃,占据主导地位的家族”。

他们不是“君王诸侯的世系”,自然也不是“士及庶人家族”。

由此可推断,这种“世族”

A.属于西周时期分封的地方诸侯B.春秋时期往往可议决国家大事

C.是战国时期“百家争鸣”的主要力量D.代表着新兴地主阶级利益

25.《(1898年)新政始基》中说,此战实际上是分界线,“未之战也,千人醉而一人醒”,但是“一战而人皆醒矣,一战而人皆明矣”。

材料中的“战”

A.是西方联合侵华的开端B.拓展了列强的侵华途径

C.使清廷沦为洋人的傀儡D.民主共和意识成为主流

26.1910年,清政府设立资政院,以“预立上下议院基础为宗旨”。

同时规定行政部门不对资政院负责,行政部门若有侵夺资政院权限或违背法律,资政院亦无权直接纠弹或更有效地加以阻止,只能请旨裁夺。

这反映了

A.清朝统治陷入危机B.君主立宪制已确立

C.民主政治取得突破D.专制色彩依然浓厚

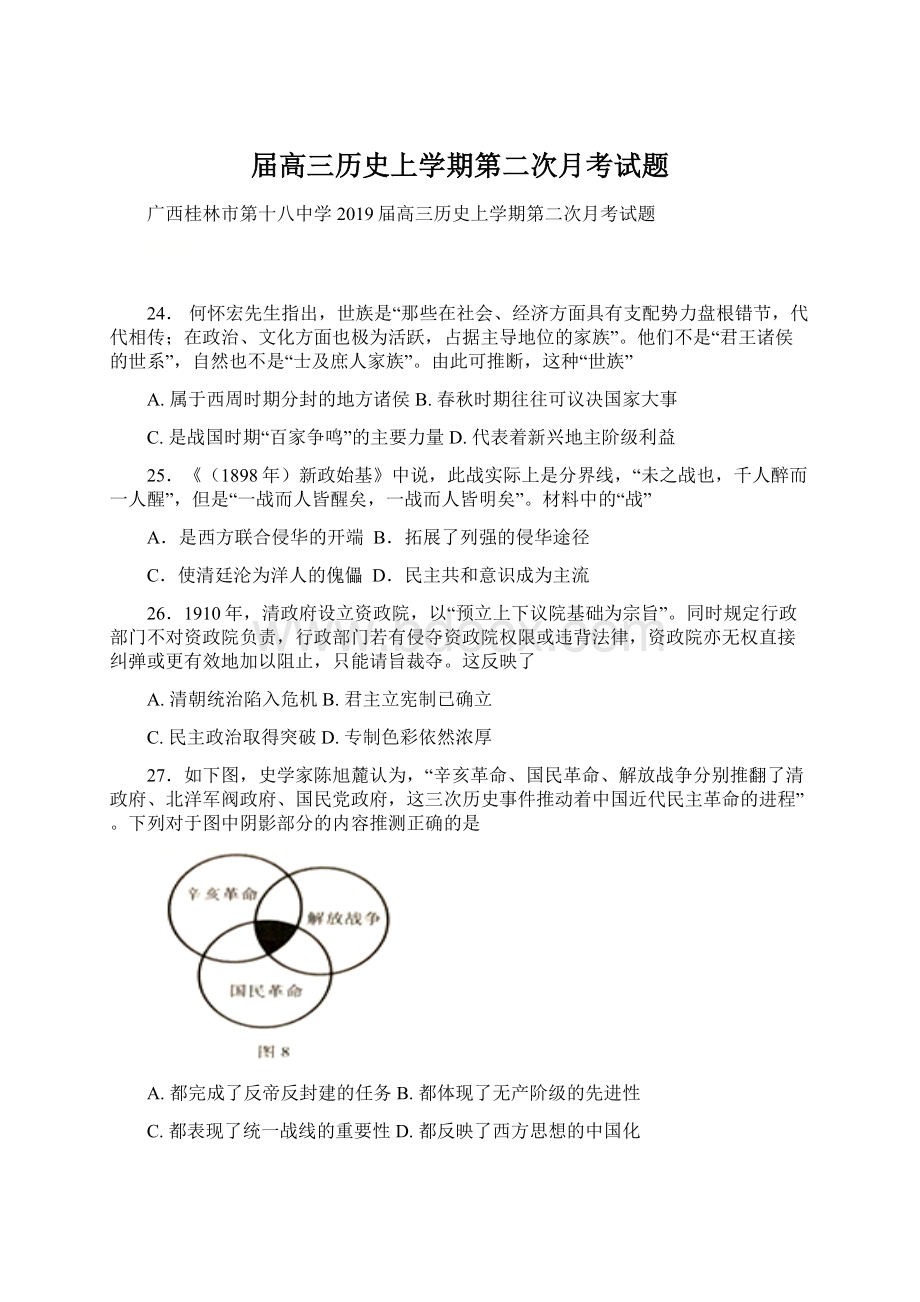

27.如下图,史学家陈旭麓认为,“辛亥革命、国民革命、解放战争分别推翻了清政府、北洋军阀政府、国民党政府,这三次历史事件推动着中国近代民主革命的进程”。

下列对于图中阴影部分的内容推测正确的是

A.都完成了反帝反封建的任务B.都体现了无产阶级的先进性

C.都表现了统一战线的重要性D.都反映了西方思想的中国化

28.1954年宪法草案审定时,在文字表述上将原先条文中的“为、时、应、得、其、凡”等字,全部改为“是、的、时候、应当可以、他们或它的、任何或一切”,“规定之”中的“之”也都去掉了.这样做的主要目的是

A.力求表述更加准确B.更好地体现人民性

C.强化宪法的权威性D.尽量体现社会转型

29.1996年,中俄宣布建立“面向21世纪的战略协作伙伴关系”。

1997年,中美两国元首决定,“共同致力于建立中美建设性战略伙伴关系”。

1998年,中国、欧盟双方表示希望建立“面向21世纪的长期稳定的建设性伙伴关系”。

这表明中国

A.努力为改革开放建设和平的国际环境

B.积极参与地区性国际组织的外交活动

C.积极开展以联合国为中心的多边外交

D.积极发展与周边国家的睦邻友好关系

30.古代雅典法律是不可随意更改的,若新法有害于民主,有害于城邦,任何公民可依“不法申述权”对新法提案人进行控告。

控告成立的话,提案人要受到罚金处分,甚至有生命之虑。

这表明雅典

A.民主制度随意性强B.用法律来维护民主

C.法律至上主权在民D.崇尚法治律法稳定

31.《世界文明史》载:

“罗马公民最可贵的特权就是他的身体、财产、权利受法律保护。

他在涉讼之时可不受刑罚或粗暴对待,罗马法最值得赞美的是它保护个人对抗国家。

””材料表明,罗马法的价值主要在于

A.防范公权力侵害私权利B.保护罗马公民享有特权

C.鼓励公民个人对抗国家D.个人权益高于国家利益

32.《英国政治制度史》中写道:

“在17世纪末和18世纪初,当国王有权根据个人好恶任免大臣时,还不会出现两党制度下的责任内阁。

所谓内阁制,只是处于萌芽状态。

”据此可知

A.内阁制度的发展受王权影响较大B.当时内阁是君主专制的附属机构

C.君主专制制约了内阁制度的发展D.内阁最初是两党的行政机构

33.1913年,比尔德出版《美国宪法的经济观》,他在书中,逐一列出了55个制宪人士的经济状况,并论证了他们如何从维护各自的利益出发而影响了宪法的成文,并进一步指出美国宪法是参与制宪会议的货币、公债、制造业、贸易和航运4个利益集团发起和推动的、是55个有产者利益博弈的结果。

据此可知,当时作者认为,美国1787年宪法的制定

A.照搬了启蒙思想家的立国原则B.顺应了自由主义的时代潮流

C.忽视了社会各阶层的利益诉求D.代表了美国垄断资产阶级利益

34.美国学者菲利普这样评价一部宪法:

“这部宪法可谓应时而生,这是一个有着强大的立法机构的自由主义国家,总统行政部门权力微弱”。

对这部宪法描述正确的是

A.总统任命内阁须经参议院同意B.内阁和总统须对议会负责

C.三权分立,互相制约与平衡D.利用内阁限制袁世凯专权

35.2011年,德国和法国共同编撰的“讲述欧洲历史的教科书”历时五年终于完成。

创造了编撰共同历史教科书的德法模式,即“双方一直磨合到彼此就大部分争议问题达成共识,再开始共同撰写教科书”。

编者认为这套书的最终目的,是鼓励学生以批判的眼光看待历史,不会只给一种答案。

据此判断,编撰此书体现了

A.价值判断高于史实判断B.对于民族国家身份的认同

C.历史共识需要批判思维D.批判思维比历史真实重要

41.阅读材料,完成下列要求。

(25分)

我国自古以来非常重视民族关系的发展。

新中国成立后,民族区域自治制度成为中国的一项基本政治制度。

材料一羁縻制度既是唐王朝处理边疆民族问题的一项重大政策,又是在边疆民族地区实行的一种行政制度。

依据少数民族社会经济的特点,“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,是我国中原王朝统治周边少数民族的传统政策。

唐朝立国之初就在西南、东北诸沿边少数民族地区设置羁縻府州,但是,大规模地普遍设立羁縻府州则是在贞观四年(630)平定东突厥以后,到开元年间设置黑水都督府于黑水鞣竭部为止,百余年间,唐王朝先后在东北、北方、西方、西南、南方设置了八百五十六个羁縻府州。

——摘编自林超民《羁縻府州与唐代民族关系》

材料二民国时期的政府对蒙古、西藏、新疆等边疆地区的事务日益重视,设置了对应的事务机构,并且在中央设立了专门机构来进行管辖。

例如,北洋军阀政府于1912年在内务部设立了蒙藏事务处,专门管辖蒙古、西藏等少数民族事务。

——朱敏《试论我国近代民族政策的特点及其对边疆地区稳定发展的影响》

材料三毛泽东同志指出:

“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,这是我们的事业必定要胜利的基本保证。

”1952年,中央颁布了《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》,并在全国范围内大力推行民族区域自治。

尔后,建立了省级自治区5个,地区级自治州30个,县级自治县122个。

——杨秀珍《论坚持和完善民族区域自治制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝羁縻府州设置的特点,并分析其积极作用。

(14分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述民国时期政府设立专门管辖少数民族地区机构的历史背景。

(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明民族区域自治制度的意义。

(5分)

42.阅读材料,完成下列要求。

(12分)

上表是中西方关于“人民”含义的诠释。

将表中“人民”含义的诠释进行纵向或横向比较,提取其中有关“人民”含义诠释的不同点,并结合所学知识予以阐述说明。

45.(15分)[历史—选修1:

历史上重大改革回眸]

材料:

19世纪30年代初,英国议会改革运动达到高潮,1830年11月,抵制改革的威灵领托利党政府在议会选举中惨败,被逼下台,格雷伯爵接任首相,组成辉格党政府,并于1831年3月1日提出议会改革法案,法案在下院两次通过,但被托利党占多数的上院接连否决,当法案在下院第三次通过时,格雷要求国王册封50名改革派贵族,进入上院,以保证法案在上院通过,国王拒绝了这个请求,于是,辉格党政府总辞职,威灵领受命组阁,国内立即掀起抗议浪潮,1832年5月,下院通过对格雷内阁的信任案;又通过决议,宣布下院永远不接受由托利党政府提出的任何建议,国王走投无路,被迫召回格雷内阁,并准备册封足够数量的新贵族,此时托力党认识到改革已是大势所趋,主动放弃了抵制,6月4日,改革法案终于在上院通过,6月7日,法案获国王批准成为法律。

——摘编自(美)亚当斯《英国宪政史》

(1)根据材料,概括指出1832年改革法案得以通过的原因。

(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出1832年改革法案的通过对英国政治民主化的意义。

(7分)

46.(15分)[历史——选修3:

20世纪的战争与和平]

材料对外宣传是国家塑造海外形象,推进外交政策的重要方式。

太平洋战争期间,罗斯福总统专门成立了美国官方宣传机构战争信息署。

美国对日宣战后,战争信息署在中国相继设立了重庆、昆明等八个办事处,通过报纸、图片展、电影和广播等媒介,在中国开展了大规模的宣传活动,把美国描绘成“自由民主的典范”、“国际主义斗士”和“中国人的忠实盟友”。

20世纪40年代,当大部分中国民众对美国和美国人尚无清晰概念时,战争信息署在形成中国人的“美国印象”方面扮演着重要角色。

一一摘编自王容恒《太平洋战争时期美国对华宣传塑造的美国形象》

(1)根据材料并结合所学知识,分析美国决策者在华塑造正面光辉的“美国形象”的原因。

(9分)

(2)抗日战争结束至20世纪50年代,美国对中国做了哪些不符合其塑造的“美国形象”之事?

(6分)

47.(15分)【历史—一选修4:

中外历史人物评说】

材料纪昀,字晓岚,是清朝乾、嘉两朝重臣。

由纪昀主持编撰的《四库全书》,把有关官员道德建设的官箴书列入史部职官类。

这些官箴要求官员们能够从国家大局出发,做好官、清官、明官。

纪昀将贤臣分为三等:

“畏法度者为下;爱名节者为次;乃心王室,但知国计民生,不知祸福毁誉者为上。

”如都察院左副都御史刘岸淮“平时浑厚和平,不矜言气节雾露圭棱,亦不以局外空谈泛陈利弊,然遇职守所当言,则侃侃然不肯牵就”;“其受朝廷拔擢委任之恩”,“念念不忘报”,终因“以经理赈务积劳成疾,卒于官。

”……纪昀高度赞扬如遵化州知州李鼎北此类的官员。

李鼎北调任武清时,“河流涨溢,浸五百余村。

公昼夜焦劳,五阅月衣不解带,民赖以免于流离。

公检灾必亲往,发栗必亲监,故胥役无所用其技,而民以大宁。

从来至亲骨肉之中,疾病医药至于半栽,孝友者亦有懈志;公抚恤饥民,始终不厌,此仁人之用心矣。

”

——整理自孙致中、吴恩扬、王沛霖等《纪晓岚文集》

(1)根据材料并结合所学知识,概括纪昀官德思想的主要内容。

(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析纪昀的官德思想形成的主要原因。

(9分)

历史答案:

24.【答案】B【解析】春秋时期“礼崩乐坏”,宗法制度下的贵族势力扩大,且专制主义中央集权制度没有形成,贵族集团可共同“议决国家大事”故B项正确;由题干他们不是“君王诸侯的世系”足以证明这种“世族”不属于西周时期分封的地方诸侯,故A项错误;百家争鸣的主要力量是诸子百家而非这种“世族”,故C项错误;新兴地主阶级属于“庶人家族”,而题干中的不是“士及庶人家族”足以证明这种“世族”并不代表着新兴地主阶级利益,故D项错误。

25.【答案】B【解析】本题考查1840至1900年间列强侵略与中国人民的反抗斗争,旨在考查学生解读信息,调动知识解决问题的能力。

材料提及的战争主要是解放了人们的思想,促使民族觉醒,联系所学知识可知,此战指甲午中日战争,它使列强侵华的手段从以商品输出为主变为以资本输出为主,B项正确。

甲午战争是中国和日本之间的战争,不是列强联合侵华,不选A项。

C项出现在《辛丑条约》签署以后,不选C。

D项出现在辛亥革命后,与题干时间不符,排除。

选B。

26.【答案】D【解析】根据材料“资政院亦无权直接纠弹或更有效地加以阻止,只能请旨裁夺”,结合清末的背景,可以得知清末新政的改革仍保留较浓厚的专制色彩,故D项正确。

A项不是材料反映的主旨,故排除。

君主立宪并未建立,故排除B项。

根据材料“只能请旨裁夺”可得知,民主政治在清末并未取得突破,故排除C项。

点睛:

资政院是清末立宪运动的议会准备机构。

清政府设立资政院,目的在于培养锻炼议员的能力,为成立两院制的正式国会奠定基础,是一个过渡性的立法机构。

27.【答案】D【解析】辛亥革命和国民革命运动的指导思想新旧三民主义受到西方资产阶级民主共和理论的影响;包括解放战争在内的新民主主义革命的指导思想是马克思主义,以及马克思主义基本原理与中国革命实践相结合的成果——毛泽东思想。

因此中国民主进程体现出西方思想中国化的特点,故答案为D项。

辛亥革命和国民革命运动没有完成反帝反封建的民主革命任务,排除A项;新民主主义革命的胜利体现出无产阶级的先进性,排除B项;辛亥革命不涉及统一战线,排除C项。

点睛:

比较型选择题是把两个以上的历史人物、事件或现象放在一起,让考生通过分析、比较,归纳出其相同点或不同点,以考查他们的分析、比较能力。

从试题形式上可分为类比和对比两种,前者是将同一类性质的事件、人物和观点进行比较,主要考查它们的相同点;后者是将不同性质的事件、历史现象或同一历史现象在不同历史阶段、不同空间的表现进行比较,主要考查这些历史事件在性质、影响等方面的不同。

本小题属于类比型试题,解答此题首先要看各自体现出的特点,再找出两者的共同点。

回答此类试题一定要审准试题的比较点和要求,注意结合课本内容逐一辨析备选项,然后选出正确答案。

28.【答案】B【解析】1954年宪法体现出人民民主的原则,材料中为、时、应、得、其、凡”的修改体现出服务于人民的特点,故B项正确;A不是主要目的;C权威性不符合材料主旨;D是1956年。

29.【答案】A【解析】材料中“中俄”“中美”以及中国与欧盟分别建立“建设性伙伴关系”,是新时期中国外交关系的突出特点,其目的主要是为改革开放建设和平的国际环境,故A项正确;地区性国际组织的外交活动主要是指上合组织等活动,材料中没有体现,故B项错误;以联合国为中心的多边外交材料中没有体现,故C项错误;中美、中国与欧洲不属于周边国家,故D项错误。

30.【答案】D【解析】材料主要围绕着雅典人民对待法律的态度和措施来描述,体现了法律对雅典社会生活的重要性,反映出雅典民主崇尚法律的特点,D正确;材料是强调法律的重要性,法制的稳定性,而不是讲民主制度的随意性,排除A;材料是强调人们对法律的重视,而不是侧重用法律来维护民主,排除B;能够体现出法律至上,但看不出主权在民,排除C。

31.【答案】A【解析】“罗马公民最可贵的特权就是他的身体、财产、权利受法律保护”说明罗马法最大特点是保护私有财产不受侵犯,A正确;B中保护特权不符合材料主旨;C明显不符合材料意思;D个人权益说法错误。

32.【答案】A【解析】英国君主立宪制确立之后,国王仍有一定的权力,为了限制国王的权力,责任内阁制由此产生,A正确;内阁是民主政治的产物,B错误;内阁制产生是君主制的结果,C错误;内阁是首相的行政机构,D错误。

33【答案】C【解析】根据材料可知,作者认为美国1787年宪法的制定是55个有产者利益博弈的结果,忽视了社会各阶层的利益诉求,故C正确;材料无法体现照搬了启蒙思想家的立国原则,排除A;材料反映美国1787年宪法的制定是55个有产者利益博弈的结果,与自由主义的时代潮流无关,排除B;19世纪后期的第二次工业革命出现垄断,D不符合美国1787年宪法的制定的时间,排除。

点睛:

解答本题的关键信息是“逐一列出了55个制宪人士的经济状况,并论证了他们如何从维护各自的利益出发而影响了宪法的成文”“美国1787年宪法”,紧扣材料信息并联系所学美国1787年宪法制定的背景分析解答。

34.【答案】B【解析】“总统行政部门权力微弱”说明总统、内阁向议会负责,受议会制约,属于法国议会制共和制体制,故B正确;根据法国1875年宪法,总统任命内阁须经众议院同意,A错;C与“总统行政部门权力微弱”不符,排除;D不符合题意。

【名师点睛】抓住关键信息“总统行政部门权力微弱”判断是议会制共和体制即可。

35.【答案】C【解析】价值判断高于史实判断观点不正确,故A项错误;根据“编者认为这套书的最终目的,是鼓励学生以批判的眼光看待历史,不会只给一种答案”可以得出民族国家身份的认同不符合题意,故B项错误;“双方一直磨合到彼此就大部分争议问题达成共识,再开始共同撰写教科书”和“鼓励学生以批判的眼光看待历史,不会只给一种答案”可以得出历史共识需要批判思维,故C项正确;批判思维比历史真实重要,本身表述有误,故D项错误。

41.【答案】

(1)特点:

涉及地区逐步扩大;体现因俗而治和因地制宜的原则;在承认中央王朝统治的前提下,具有高度的自治性;设置时间长,规模大。

(每点2分,共8分)

积极作用:

加强民族联系,稳定边疆社会秩序;促进民族融合,发展边疆经济生产;扩大了统治区域,巩固了国防,维护了唐朝多民族统一国家的地位。

(每点2分,共6分)

(2)历史背景:

民族危机不断加剧,帝国主义势力渗透;社会动荡,边疆分裂势力猖獗;民国成立,民族的国家观念和民族整体意识不断深化。

(每点2分,共6分)

(3)意义:

保障了少数民族地区人民平等的民主权利和管理本民族内部事务的权力;促进了少数民族自治地区经济建设和各项社会事业的发展;进一步增强了中华民族的凝聚力,巩固了国家统一。

(每点2分,答出三点共5分)

【解析】【详解】

(1)第一小问依据材料一“依据少数民族社会经济的特点”“百余年间,唐王朝先后在东北、北方、西方、西南、南方设置了八百五十六个羁縻府州”的信息从涉及地区、设置时间和规模以及设置的特点归纳回答;第二小问依据所学从加强民族联系,稳定边疆社会秩序、促进民族融合,发展边疆经济生产以及扩大了统治区域,巩固了国防等角度思考回答。

(2)依据材料二“民国时期”“北洋军阀政府”的时间和所学从民族危机、社会动荡,边疆分裂势力猖獗以及民国成立后民族意识强烈等角度思考回答。

(3)依据材料三“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结”以及民族区域自治制度设立的意义从政治、经济以及民族凝聚力等角度思考回答。

【点睛】对于归纳材料要点类的主观题,最基本的要求实际上就是两个字:

“全”和“变”。

“全”就是指要点全,即把材料中所有的有效信息都提炼出来,不遗漏任何一个要点。

“变”即变通,也可以说是归纳概括,要求将材料中的原文换一种更为专业的表述方式。

在变通时既要简明扼要,又不能曲解原意,尽量做到专业而准确。

42.【答案】示例一:

不同:

中国古代:

官民相对,等级森严;

近代中国:

主张人民是国家的主体、百官是人民公仆。

说明:

古代中国:

农耕经济发达;专制主义中央集权的建立;儒家伦理纲常的影响;

近代中国:

西方工业文明冲击(向西方学习的不断深入);先进国人传播启蒙思想;社会巨变(社会转型)。

示例二:

不同:

中国古代:

官民相对,等级森严;

古代雅典:

公民是城邦的主体。

说明:

中国:

大河文明,农耕经济发达;专制主义中央集权的建立;儒家伦理纲常的影响;

雅典:

海洋文明,工商业和海外贸易发达;民主政治的确立;小国寡民的城邦体制。

示例三:

不同:

古代雅典:

公民是城邦的主体,不包括妇女、侨民及奴隶;

近代西方:

公民主体和权利不断扩展。

说明:

古代雅典:

小国寡民的城邦体制;生产力发展以及人们的认识有限;

近现代西方:

社会经济尤其是资本主义经济的不断发展;文艺复兴、启蒙运动等推动了思想的解放;资产阶级代议制的发展。

【解析】根据材料信息,从纵向来看,中国古代是官民对立,等级森严;近代中国主张人民是国家的主体、百官是人民公仆。

从纵向来看,古代雅典公民是城邦的主体,但不包括妇女、侨民及奴隶;而近代西方公民范围扩展到全体国民,公民主体和权利也在不断扩展。

根据材料信息,从横向来看,古代中国与雅典关于“人民”的看法和社会地位不同;近代中国受西方工业文明冲击和先进国人传播启蒙思想,以及社会巨变,关于“人民”的观念与西方逐步接近。

本题的解答首先是根据材料信息确定论题,从以上分析来看,横向或纵向确定某一论题均可,然后联系有关史实来说明不同的社会现象,以及造成这种不同的原因。

点睛:

本题属于开放性试题。

这类试题往往根据材料信息可以归纳得出两个以上的观点,每种观点都有其道理,考生可以同意其中任何一种,并对相应观点进行分析说明。

解答开放型题,选取所要阐述的观点对答题特别重要。

从高考得分的角度讲,应遵循以下原则:

(1)选择与教材观点相近的论点为阐述对象,这样论证起来可以从教材中获取较多的相关历史资料,以说明相应的观点。

(2)选择历史材料与理论依据最多的论点为阐述对象,可以看一下哪一种观点可以从材料中获得更多的资料支持。

另外,有些问题除了需要材料论述外,还需要一定的理论说明,论点的理论依据是否充分,也是选取观点的重要依据。

45.【答案】

(1)议会改革已是大势所趋,主张改革的政党占下院多数;得到多数选民支持;国王态度转变,同意改组上院;反对派放弃抵制。

(每点2分,共8分)

(2)巩固了议会下院在国家政治生活中的主导地位;责任制内阁运行模式已经成形;贵族对国家政治的控制受到削弱,工业资产阶级获得更多政治权力;证明通过和平改革实现政治民主化是一条可行之路。

(每点2分,答出3点得7分)

【解析】试题分析:

(1)由材料中“此时托利党认识到改革已是大势所趋,主动放弃了抵制”可知当时进行议会改革是必然趋势,反对派最终放弃抵制。

据材料中改革法案在下院三次得以通过,得出议会改革得到了多说选民的支持;由材料中国王由开始的拒绝到“被迫召回格雷内阁,并准备册封足够数量的新贵族”得出国王态度转变;

(2)结合所学知识,1832年议会改革使工业资产阶级获得更多政治权力。

由材料中“并准备册封足够数量的新贵族”得出冲击了原来上院中贵族对政权的把持,有利于下院在国家政治生活中发挥作用。

由材料中“辉格党政府总辞职”、“下院通过对格雷内阁的信任案”等信息可知当时责任内阁制成熟。

总体分析,议会改革是通过和平的方式进行的,给其他国家的民主政治发展提供了借鉴。

【考点定位】近代社会的民主思想与实践·1832年英国议会改革·原因、意义

46.

(1)原因:

抵制日本的反美宣传;鼓舞中国抗战信心;促进中美合作抗日;传播美国的文化价值观;引导中国走向亲美之路。

(说明:

每点2分,答出4点得9分)

(2)史实:

干涉中国内政,支持蒋介石政府内战;倾销美货,经济侵略;军事上封锁台湾海峡,阻止解放台湾;孤立封锁新中国。

(说明:

每点2分,答出3点得6分)

47.【答案】

(1)主要内容:

忠君爱国,刚正不阿;勤于政事,恪尽职守;以民为本,修德务实。

(每点2分,共6分)

(2)主要原因:

乾隆时期吏治腐败,官德失修,民多怨言;纪昀继承了传统儒家民本思想,主张勤政爱民;统治者需要以官德人手,加强对社会思想的控制,维护封建统治。

(每点3分,共9分)

【解析】

(1)依据材料“爱名节者为次”“其受朝廷拔擢委任之恩”,“念念不忘报”“公抚恤饥民,始终不厌,此仁人之用心矣”等信息从“忠君爱国,刚正不阿、勤于政事,恪尽职守以及以民为本”等角度思考回答。

(2)依据材料“这些官箴要求官员们能够从国家大局出发,做好官、清官、明官”的信息并结合所学从“乾隆时期吏治腐败、继承了传统儒家民本思想、统治者需要以官德人手以及加强对社会思想的控制,维护封建统治”等角度思考回答。

【点睛】原因类解析题在新课标高考中占有相当大的比重,解答此类题目一定要做到角度全面。

重大历史事件往往从政治、经济、思想文化、军事、外交等角度分析,有时还需要从国际角度分析。