高考语文试题分类汇编文言文阅读专项.docx

《高考语文试题分类汇编文言文阅读专项.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文试题分类汇编文言文阅读专项.docx(52页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

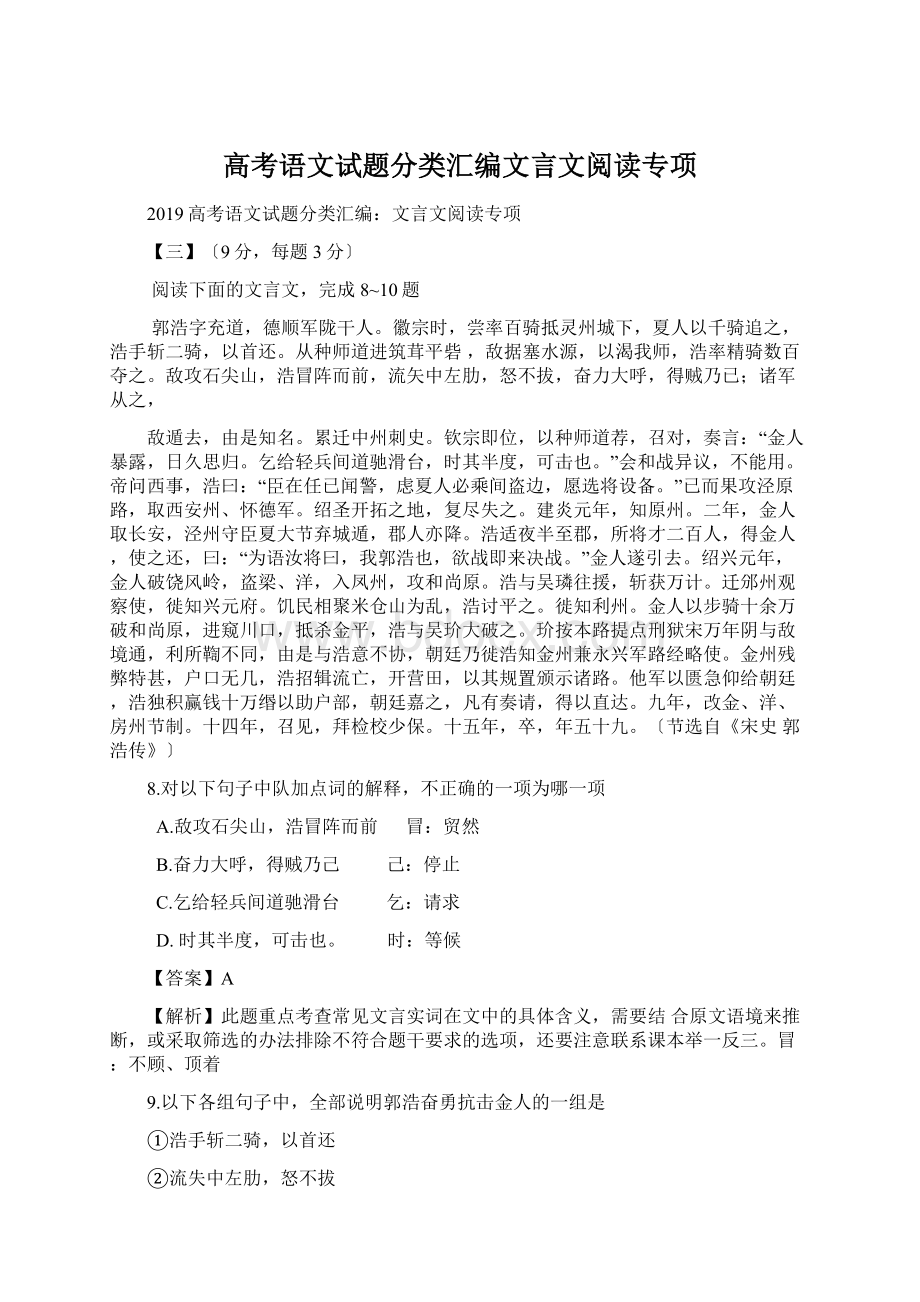

高考语文试题分类汇编文言文阅读专项

2019高考语文试题分类汇编:

文言文阅读专项

【三】〔9分,每题3分〕

阅读下面的文言文,完成8~10题

郭浩字充道,德顺军陇干人。

徽宗时,尝率百骑抵灵州城下,夏人以千骑追之,浩手斩二骑,以首还。

从种师道进筑茸平砦,敌据塞水源,以渴我师,浩率精骑数百夺之。

敌攻石尖山,浩冒阵而前,流矢中左肋,怒不拔,奋力大呼,得贼乃已;诸军从之,

敌遁去,由是知名。

累迁中州刺史。

钦宗即位,以种师道荐,召对,奏言:

“金人暴露,日久思归。

乞给轻兵间道驰滑台,时其半度,可击也。

”会和战异议,不能用。

帝问西事,浩曰:

“臣在任已闻警,虑夏人必乘间盗边,愿选将设备。

”已而果攻泾原路,取西安州、怀德军。

绍圣开拓之地,复尽失之。

建炎元年,知原州。

二年,金人取长安,泾州守臣夏大节弃城遁,郡人亦降。

浩适夜半至郡,所将才二百人,得金人,使之还,曰:

“为语汝将曰,我郭浩也,欲战即来决战。

”金人遂引去。

绍兴元年,金人破饶风岭,盗梁、洋,入凤州,攻和尚原。

浩与吴璘往援,斩获万计。

迁邠州观察使,徙知兴元府。

饥民相聚米仓山为乱,浩讨平之。

徙知利州。

金人以步骑十余万破和尚原,进窥川口,抵杀金平,浩与吴玠大破之。

玠按本路提点刑狱宋万年阴与敌境通,利所鞫不同,由是与浩意不协,朝廷乃徙浩知金州兼永兴军路经略使。

金州残弊特甚,户口无几,浩招辑流亡,开营田,以其规置颁示诸路。

他军以匮急仰给朝廷,浩独积赢钱十万缗以助户部,朝廷嘉之,凡有奏请,得以直达。

九年,改金、洋、房州节制。

十四年,召见,拜检校少保。

十五年,卒,年五十九。

〔节选自《宋史郭浩传》〕

8.对以下句子中队加点词的解释,不正确的一项为哪一项

A.敌攻石尖山,浩冒阵而前 冒:

贸然

B.奋力大呼,得贼乃己 己:

停止

C.乞给轻兵间道驰滑台 乞:

请求

D. 时其半度,可击也。

时:

等候

【答案】A

【解析】此题重点考查常见文言实词在文中的具体含义,需要结合原文语境来推断,或采取筛选的办法排除不符合题干要求的选项,还要注意联系课本举一反三。

冒:

不顾、顶着

9.以下各组句子中,全部说明郭浩奋勇抗击金人的一组是

①浩手斩二骑,以首还

②流失中左肋,怒不拔

③所将才二百人,得金人

④浩适与吴璘往援,斩获万计

⑤相聚米仓山为乱,浩讨平之

⑥浩与吴玠大破之

A.①②③ B.①⑤⑥C.②④⑤ D.③④⑥

【答案】A

【解析】此题考查考生筛选和整合文中信息的能力,在解答此类试题时,一定要准确理解题干语句的含义,注意满足题干的所有要求,再推敲各选项语句所表达的内容是否与题干语句契合,要把语句分别放到原文中辨明真相,不能主观臆断。

①②③为奋勇抗击金人,④为战果,⑤为平乱,⑥为战果。

10、下了对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项为哪一项

A郭浩有胆有勇,屡立战功。

徽宗时,他抗击夏人曾以少敌多:

跟随种师道征战,他率领数百精骑夺回被敌军占据的水源,几次升官后担任中州刺史。

B郭浩卓有见识,可惜建议未被采纳。

钦宗即位后曾照他询问抗金之策以及西部战事,他坚决主战,提出应对之策,而朝廷举措失当,国土蒙受损失。

C郭浩、吴介共同破敌,后感情产生隔阂。

绍兴年间,金兵屡屡犯宋,两人连手大败金兵;吴举劾宋万年暗中通敌,郭不同意这一做法,被调往金州。

D郭浩政治有方,金州状况好转。

他初到任时,金州极度破败,百姓流亡,经治理后积有余钱资助户部,受到朝廷嘉勉,并给与奏请可以直达的优遇

【答案】C

【解析】此题考查考生分析概括文中观点的能力,解答时要整体理解文章内容,把握时间、人物、事件以及文中人物的观点态度和作者的观点态度等内容,尤其要重视对选文细节的理解。

一定要把选项与原文对应的句子进行分析比较,看其中存在哪些异义与分歧。

据文意郭、吴产生隔阂在吴举劾之后。

【四】〔23分〕

11.把第一卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

〔10分〕

〔1〕臣在任已闻警,虑夏人必乘间盗边,愿选将设备。

译文

【答案】我在任时就听说警事,担忧夏人一定会乘机侵犯边境,希望挑选将领设防。

〔2〕浩招辑流亡,开营田,以其规置颁示诸路。

译文

【答案】郭浩召集逃亡流落在外的人,开辟耕地,将自己的规划安排发布各地。

【解析】此题重点考查考生理解并翻译文中句子的能力,同时考查理解文言实词、虚词的能力,翻译时注意联系前后文,力求做到“信、达、雅”。

第

(1)题注意实词“盗:

侵占”,古今异义“设备:

设置守备”的翻译;第

(2)题注意实词“辑:

安抚”,“规置:

所作所为”,虚词“以:

把”的译法。

附译文

郭浩字充道,德顺军陇干人。

父亲曾任三班奉职、徽宗时,郭浩充任环庆路第五将部将,曾率领一百名骑兵来到灵州城下,夏国以一千名骑兵来追赶他们,郭浩亲手斩杀两名骑兵,提着首级返回。

充任渭州兵马都监。

跟随种师道进军修筑茸平寨,敌军占据并堵塞水源,来断绝宋军的饮水,郭浩率领几百名精锐骑兵夺取了它、敌人攻打石尖山,郭浩迎着敌阵前进,被流箭射中左肋,发怒不去拔箭,奋力大呼,活捉到贼人纔停止;各军跟着前进,敌军逃走,郭浩从此知名。

积功升任忠州刺史。

钦宗即位,郭浩进升为安州团练使。

因种师道推荐,被皇上召见应对,他上奏说:

“金军长期在外,一心想着回归。

请求派轻兵从小路驰往滑台,等他们渡到一半时,就可发动攻击。

”正逢朝廷大臣议和议战意见不同,郭浩之策没有被采纳。

皇上询问西边事务,郭浩说:

“臣在任时已听到警报,担心夏人一定会乘机侵占边地,希望朝廷选派将领设置守备。

”不久西夏军队果然进攻泾原路,夺取了西安州、怀德军。

绍圣年间开拓之地,又全部失去。

种师中为河东制置使,徵用郭浩跟随自己。

建炎元年,知原州。

二年,金军攻取长安,泾州守将夏大节弃城逃跑,郡人也投降了金军。

郭浩正好在半夜时来到郡中,他纸率领了二百人,捉到金兵不杀,让他们返回,说:

“替我告诉你们的将领,我是郭浩,想要交战就立即来决一死战。

”金军于是退去。

升任本路兵马钤辖、知泾州、代理主管鄘延路经略安抚使。

绍兴元年,金军攻破饶风岭,盗取梁、洋,进入凤州,攻打和尚原。

郭浩与吴璘前去救援,斩杀俘获敌人敷以万计。

升任邻州观察使,调任知兴元府。

飢民在米仓山聚结作乱,郭浩讨伐平定了他们。

调任知利州。

金步兵骑兵十多万攻破和尚原,进而窥视川口,到达杀金平,郭浩与吴吩大败金军。

升任彰武军承宣使。

吴蚧查究本路提点刑狱宋万年暗地舆敌人勾结、而利州方面的审讯结果不同,由此吴吩舆郭浩开始不和,朝廷就调任郭浩知金州兼永兴军路经略使。

金州残损破坏得特别严重,户VI也没有几家,郭浩招集安抚流亡之人,开闢营田,朝廷把他所作所为颁示各路。

其他军队因为军需困乏需要朝廷补给,而纸有郭浩把积馀的十万矫钱资助给户部,朝廷嘉奖他,以后凡有奏请,都能得以直达朝廷。

九年,改任金、洋、房三州节制。

金人归还了河南的土地,朝廷任命郭浩为龙、神卫四厢都指挥使,充任陕西宣谕使、知金州。

楼炤巡视关中,召用郭浩为枢密院都统制、十四年,得到皇上召见,授检校少保,返回镇守,赏赐御府金器、绣鞍,并且授予一于文官资格,赐田五十顷。

郭浩辞谢说:

“我父子都是由军人起家,不敢忘本,希望退还文官。

”皇上称许他的想法,另外授与一子阀职。

逭年,分利州为东、西两路,任命郭浩为金、房、开、达四州经略安抚使兼知金州、枢密院都统制,驻屯金州,仍建置帅府。

十五年,去世。

终年五十九岁。

追赠检校少师,谧号恭毅。

淳熙元年,朝廷恩赐在金州为他立庙。

2018年普通高等学校招生全国统一考试语文新课标试题解析

【二】古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4~7题。

萧燧字照邻,临江军人。

燧生而颖异,幼能属文。

绍兴十八年,擢进士高第。

授平江府观察推官。

时秦桧当国,其亲党密告燧,秋试必主文①漕台,燧诘其故,曰:

“丞相有子就举,欲以属公。

”燧怒曰:

“初仕敢欺心耶!

”桧怀之,既而被檄秀州,至那么员溢,就院易一员往漕闱,秦熺果中前列。

孝宗初,除诸王宫大小学教授。

轮对,论“官当择人,不当为人择官”。

上喜,制《用人论》赐大臣。

淳熙二年,进起居郎。

先是,察官阙,朝论多属燧,以未历县,遂除左司谏。

时宦官甘昪之客胡与可、都承旨王抃之族叔秬皆持节于外,有所依凭,无善状,燧皆奏罢之。

时复议进取,上以问燧,对曰:

“今贤否杂糅,风俗浇浮,兵未强,财未裕,宜卧薪尝胆以图内治。

假设恃小康,萌骄心,非臣所知。

”上曰:

“忠言也。

”因劝上正纪纲,容直言,亲君子,远小人;近习有劳可赏以禄,不可假以权。

上皆嘉纳。

出知严州。

严地狭财匮,始至,官镪②不满三千,燧俭以足用。

二年之间,以其羡补积逋,诸邑皆宽。

上方靳职名,非功不予,诏燧治郡有劳,除敷文阁待制,移知婺州。

父老遮道。

几不得行,送出境者以千数。

婺与严邻,人熟知条教,不劳而治。

岁旱,浙西常平司请移粟于严,燧谓:

“东西异路,不当与,然安忍于旧治坐视?

”为请诸朝,发太仓米振之。

八年,召还,言:

“江、浙再岁水旱,愿下诏求言,仍令诸司通融郡县财赋,毋但督迫。

”十年,上言广西诸郡民身丁钱之弊。

事多施行。

庆典霈泽,丁钱减半,亦自燧发之。

绍熙四年卒,年七十七。

(节选自《宋史·萧燧传》)

[注]①主文:

主持考试。

②镪:

成串的钱。

4、对以下句子中加点的词的解释,不正确的一项为哪一项(3分)

A、丞相有子就举,欲以属公属:

托付。

B.桧怀之,既而被檄秀州怀:

衔恨。

C.就院易一员往漕闱易:

更换。

D、察官阙,朝论多属燧阙:

失职。

5、以下各组句子中,全都说明萧燧恪尽职守的一组是(3分)

①燧怒曰:

“初仕敢欺心耶!

”②论“官当择人,不当为人择官”③有所依凭,无善状,燧皆奏罢之④假设恃小康,萌骄心,非臣所知⑤官镪不满三千,燧俭以足用⑥为请诸朝,发太仓米振之

A、①③⑤B、①④⑥C、②③④D、②⑤⑥

6、以下对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项为哪一项(3分)

A、萧燧天分很高,为官不畏权贵。

他自幼能文,进士及第后进入仕途;其时秦桧当权,与其亲党密告萧,要他主持秋试录用其子秦熺,遭到萧的拒绝。

B、萧燧刚直敢言,所奏切中时弊。

皇上向他征询意见,他乘便讽劝皇上亲近君子疏远小人,亲信有功可赏赐财物却不可赋予权力,得到皇上赞许采纳。

C萧燧政绩卓著,受到皇上嘉勉。

严州面积狭小财物匮乏,他勤俭理政,以盈余填补拖欠,各地都感到宽松;皇上升迁萧燧的职位,调他去治理婺州。

D、萧燧回到朝廷,仍关注各地大事。

淳熙年间,江浙两年水涝干旱,他奏请下诏诸司协助解决,又奏言广西百姓深受身丁钱之害,建议大多得以施行。

7、把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)今贤否杂糅,风俗浇浮,兵未强,财未裕,宜卧薪尝胆以图内治。

答:

(2)燧谓:

“东西异路,不当与,然安忍于旧治坐视?

”

答:

【解题思路】结合语境,理解实词含义,要注意一词多义、古今异义、通假字、词类活用等。

阙:

过错、缺点。

【易错点拨】将“失职”与“过错、缺点”混淆,根据语境,调查官吏的“过错、缺点”更准确。

【答案】D

5、【命题意图】此题考查的是筛选文中信息的能力。

【解题思路】解答此类题目,首先要看清题干的要求,然后从文中找出筛选信息的区间,运用排除法,找出答案。

【易错点拨】不能抓住要点,不能抓住关键词。

如萧燧恪尽职守,象“论、奏、谏”这些关键词都属于,故②③④必选。

【答案】C

6、【命题意图】此题考查考生分析概括文章内容的能力。

【解题思路】首先要审清题意要求,选不正确的一项,其中三项正确。

把每一选项和文中相应的事件对应,针对选项划定区域,小心比对,看是否搞混做事情况。

如秦桧当权,他的亲党密告萧,而不是秦桧与其亲党密告萧。

【易错点拨】没有搞清事情是谁做的,对萧燧所做的事和他人所做的与萧燧有关的事情要搞清。

【答案例如】A

7、【命题意图】此题考查考生理解和翻译文中句子的能力。

【解题思路】翻译句子要以直译为主,意译为辅,字字落实,达到“信、达、雅”的标准。

同时要注意实词:

一词多义、词类活用、古今异义、通假字的翻译;还要注意一些虚词,一些虚词,也有意义;再就是注意一些特殊句式的翻译也要到位。

【易错点拨】实词理解不准,如“浇浮、否、与”等,虚词翻译不准,如“然安”等。

【答案】

(1)如今有德才和无德才的人混杂一道,风俗浇薄虚浮,兵力未强,财力未富,应当卧薪尝胆以求国内安定太平。

(2)萧燧说:

“东部西部不属同路,按说不该给粮食,但哪能忍心对原管辖地区不管不问呢?

”

附译文

萧燧,字照邻,临江军人。

萧燧天生聪明有奇才,小时就能写文章,绍兴十八年,考中了进士。

他被授予平江府观察推官。

当时秦桧当权,秦桧亲党密告萧燧,秋试时当调他为考试官,萧燧问其中的原因,那人说:

“秦桧的儿子将要应举,想把应举之事托付给你。

”萧燧听后大怒说:

“刚做官,怎么敢欺骗我的良心呢?

”秦桧从此对萧燧怀恨在心。

不久萧燧被贬到秀州,到了那里官员多了,就另换一个官员前往漕闱,秦桧的儿子秦熺果然中了前名。

孝宗初年,他被授予诸王宫大小学教授。

召诸教官轮对,萧燧针对当时任官制度,提出“官当择人,不当为人择官。

”皇上非常高兴,制定了《用人论》赐给各位大臣。

淳熙二年,迁国子司业兼起居舍人。

在此之前,萧燧调查官员的过失,朝廷上的议论多数是萧燧,因为他做过县令的经历,于是就任命为左司谏。

当时的宦官甘昪的门客胡与可、都承旨王抃之族叔秬在朝廷之外都拿着符节,他们行事依靠权势,没有好的表现,萧燧给皇上上奏罢免了他们。

当时复议录取官吏的事,皇上因此就问萧燧,他回答说:

“如今有得才和无德才的人会混杂在一起,风俗浇薄虚浮,兵力未强,财力未富,应当卧薪尝胆以求国内安定太平。

如果自恃一点小富裕,萌生骄奢心理,不是我所能明白的。

”皇上说:

“忠言啊!

”由于劝谏皇上正纪纲,接纳正直的谏言;亲近正直有修养的人,远离奸佞小人;帝王的亲信有功劳的可以用俸禄来奖赏,不可以给权力。

皇上都高兴地采纳了。

他任职严州期间,严州土地狭小,财力困乏,刚到严州时,官府钱不到三千串,萧燧勤俭理政。

两年间,励精求治,以盈余填补拖欠,各地都感到宽松;当时皇上正吝惜授予官职名分,没有功劳不授予官职,下诏说萧燧治理郡县有方,有功劳,授予他敷文阁待制,调他去治理婺州。

严州送行的百姓站满了道路,萧燧几乎不能走,送出严州境外的达千人。

婺州与严州相邻,百姓非常了解严州的制度,萧燧没花多大力气就治理好了。

一年天旱,浙西常平司请求移粟给严州,萧燧说:

“东部西部不属同路,按说不应该给粮食,但哪能忍心对原管辖地区不管不问呢?

”为此向朝廷请求,发放皇粮来救济百姓。

八年,皇上诏书召回他,说:

“江浙一带一年两次旱灾,想下诏书以求进谏,仍令各主管部门宽松各县赋税,但不要催得太紧。

”十年,皇上说广西一带百姓的丁税很难收取。

但萧燧到后事情大多能够执行。

百姓感激皇恩浩荡,这一带丁税减半,也是自萧燧开始的,绍熙四年去世,终年七十七岁。

2018年普通高等学校招生全国统一考试

语文〔北京卷〕

【二】本大题共4小题,每题3分,共12分,阅读下面的文言文,完成6-9题。

李疑者,居通济门外,闾巷子弟执业造其家,得粟以自给。

故贫甚,然独好周人急。

金华范景淳吏吏部,得疾,无他子弟。

人殆之,不肯舍。

杖踵疑门,告曰:

“我不幸被疾,人莫舍我。

闻君义甚高,愿假榻。

”疑许诺,延就坐,汛室,具床褥炉灶居之,征医师视脉,躬为煮糜炼药,旦暮执手问所苦。

既而疾滋甚,不能起,溲矢污衾席,臭秽不可近。

疑日为刮摩浣涤,不少见颜面。

景淳流涕曰:

“我累君矣。

恐不复生,无以报厚德,囊有黄白金四十余两,在故旅邸,原自取之。

”疑曰:

“患难相恤,人理宜尔,何以报为!

”景淳曰:

“君脱不取,我死,恐为他人得,何益?

”疑遂求其里人偕往,携而归,在见好就收囊,志其数而封识之。

数日,景淳竟死,疑出私财,买棺殡于城南聚宝山。

举所封囊寄其里人家,往书召其二子至。

及二子至,取囊按籍而还之。

二子以米馈,却弗受,反赆以货,遣归。

平阳耿子廉械逮至京师,其妻孕将育,众拒门不纳,妻卧草中以号。

疑问故,归谓妇曰:

“人孰无缓解,安能以室庐自随哉!

且人命至重,倘育而为风露所感,那么母子俱死,吾宁舍之而受祸,何忍死其母子?

”俾妇邀以归,产一男子。

疑命妇事之如疑事景淳,踰月,始辞支去,不取其报。

人用是多疑名,士大夫咸喜与疑交。

见疑者皆曰:

“善士,善士!

”疑读数为文亦可观,尝以儒举,辞不就,然其行最著。

太史氏曰:

吾与疑往来,识其为人,非有奇伟壮烈之姿也,而其所为事乃有古义勇风。

语曰举世混浊,清士乃见)。

吾伤流俗之嗜利也,传其事以劝焉。

”

〔取材于宋濂《文宪集~李疑传》〕

注:

①执业:

指捧书求其,犹言受业。

②汛室:

汛,洒水。

汛室,指打扫房间。

6.以下词句中,加点的词解释不正确的一项为哪一项〔〕

A、闻君义甚高,愿假榻假:

借用

B、景淳竟死竟:

居然

C.反赆以货,遗归赆:

赠送

D、人用是多疑名多:

称赞

6、【答案】B

【解析】此处“竟”应该是表示结果的副词“终于”“最终”“终究”,而并不表示出乎意料,因此不可能是“竟然”。

7.以下各组词语句中。

加点的词意义和用法都不相同的一项为哪一项〔〕

人莫舍我然独好周人急

AB

吾宁舍之而受祸然其行最著

恐为他人得何以为报

CD

倘育而为风露所感妻卧草中以号

7、【答案】D

【解析】A两个“舍”都是动词“收容”“安置”的意思。

B两个“然”都是转折连词“然而”“但是”。

C两个“为”都是表被动的介词“被”。

D前“以”是表反问的“何以……为”结构的一部分,“何以报为”就是“要回报干什么呢”的意思,后“以”表修饰。

尽管前“以”不好翻译,但后“以”用法比较明确,用代入比较法即可知道两“以”不同。

8.以下对文中语句的解释,不符合文意的一项为哪一项〔〕

A.仗踵疑门,告曰

拄杖走到张疑门前,对他说

B.不少见颜面

没有稍微路出一点不情愿的脸色

C.志其数而封识之

记录了〔钱财〕的数量,并封起来做了标记

D.举所封囊寄其里人家

把封起来装有金银的包裹寄送给景淳家

8、【答案】D

【解析】“寄其里人家”译为“寄送给景淳家”有误。

从下文可知,李疑是写信让范景淳的两个儿子来取包裹的,因此之前肯定没有寄送包裹的事情。

此处的“寄”是“寄存”的意思,“其里人家”指的是李疑的邻居家。

9.以下的理解和分析,不符合文章的一项为哪一项〔〕

A、李疑教书为业,生活清贫,却深明大义,急人之急,却不取回报。

B、范景淳深受感动,并且感恩图报,一定要把自己的钱财送给恩人。

C、李疑不顾自己可能受祸,坚持照顾一位孕妇,但此人却不知感恩。

D文章作者有感于世俗的唯利是图,鼓励人们向善,因此写了本文。

9、【答案】C

【解析】文中说“不取其报”是说李疑不要这个妇人报答,不是“此人不知感恩”。

附译文

李疑,居住在通济门外,同乡的年轻人去他家接受学业,他得到一些粮食来生活,本来自己十分贫困,但特别喜欢周济别人的急难。

金华人范景淳在吏部当差,得了病,没有别的亲人。

人们对他很冷漠,不收留他。

范景淳拄着拐杖走到李疑门口,告诉李疑说:

“我不幸患病,人们不收留我。

听说您品德很高尚,希望能借给我一张床养病。

”李疑答应了他,邀请他就座,打扫房间,安置了床褥炉灶,让他在里面休息。

李疑找来医生给他把脉,亲自给他煮粥熬药。

从早到晚拉着他的手,问他的痛苦。

不久范景淳病情加重,不能起床,屎尿弄脏了床被,又脏又臭让人难以接近。

李疑每天给他擦洗,没有一点厌恶的神情。

范景淳流着眼泪说:

“我连累你了。

我恐怕活不下去了,没有办法报答您的大恩,行囊中有黄金白银四十多两,在过去住过的旅店里,希望你自己取来。

”李疑说:

“患难中互相救助,人情事理上应该如此,还要回报干什么?

”范景淳说:

“如果你不去取,我死后,恐怕被他人取走,这有什么好处呢?

”李疑于是请邻人一起去,提着回来了。

李疑当面打开行囊,记下数目封存起来作了标记。

几天后范景淳最终死了,李疑拿自己的钱买棺材,把范景淳埋在城南聚宝山。

将所有封存好的装有财物的行囊,存放到了他的邻人家里。

李疑写信让他两个儿子来。

等他的两个儿子来了,李疑取出行囊按帐册归还给他们。

他们用米馈赠他,李疑推辞不接受,反而用财物送给他们,让他们回去了。

平阳的耿子廉被抓捕的人用兵刃架着押解到了京城。

此时,他的老婆怀孕即将生产,亲友却都关上大门不肯收容。

他的妻子卧在草中大声哭泣。

李疑见到了这一幕,问清楚了原委后,回到家中对妻子说:

“没有人能随身带着自家的房子四处行走,谁没有个困难的时候呢?

况且人命关天,如果在生育的时候受到了风寒,就很容易造成母子丧命。

我宁可冒着连坐的风险收留他们,也不忍心眼看着她们母子死去。

”于是,李疑让妻子将耿子廉的老婆带回家中,结果顺利地产下一个男婴。

李疑让妻子照顾耿子廉的老婆就像疑自己范景淳一样。

过了一个多月,耿子廉的老婆才拜别他家。

他不要耿子廉老婆的任何报酬。

因为这些事,大家都称赞李疑,名士大夫都喜欢与疑结交。

凡是认识疑的人都称道:

“好人啊,好人!

”。

李疑读了一些书籍,文章也写的很好。

李疑曾经凭借很好的儒学造诣中举却推辞不去做官。

然而高尚的品行最为人们所称道。

宋学士说:

“我和李疑有交往,了解他的为人。

李疑没有魁伟雄壮的外表。

可是他所做的事,却有真挚纯朴的仁义之风。

《论语》上说:

整个社会污浊,清廉的君子才显现出来。

我为贪财好利的流俗而痛心,记载他的事迹来规劝世人。

”

二,文言文阅读

6、【答案】B

【解析】此处“竟”应该是表示结果的副词“终于”“最终”“终究”,而并不表示出乎意料,因此不可能是“竟然”。

7、【答案】D

【解析】A两个“舍”都是动词“收容”“安置”的意思。

B两个“然”都是转折连词“然而”“但是”。

C两个“为”都是表被动的介词“被”。

D前“以”是表反问的“何以……为”结构的一部分,“何以报为”就是“要回报干什么呢”的意思,后“以”表修饰。

尽管前“以”不好翻译,但后“以”用法比较明确,用代入比较法即可知道两“以”不同。

8、【答案】D

【解析】“寄其里人家”译为“寄送给景淳家”有误。

从下文可知,李疑是写信让范景淳的两个儿子来取包裹的,因此之前肯定没有寄送包裹的事情。

此处的“寄”是“寄存”的意思,“其里人家”指的是李疑的邻居家。

9、【答案】C

【解析】文中说“不取其报”是说李疑不要这个妇人报答,不是“此人不知感恩”。

12、【答案】医扁鹊见秦武王,武王示之病。

扁鹊请除之。

左右曰:

“君之病在耳之前目之下,除之未必已也,将使耳不聪目不明。

”君以告扁鹊。

扁鹊怒而投其石,曰:

“君与知之者谋之,而与不知者败之。

如此知秦国之政也。

那么君一举而亡国矣。

”

【解析】上下文意思并不难懂,可以直接凭意思和修辞等断句。

唯一需要注意的是不要把“除之未必已也”的也字断到下半句,断成“也将使耳不聪目不明”就错了。

此外并无难点。

2018年普通高等学校招生全国统一考试(语文安徽卷解析)

【二】〔33分〕

阅读下面的文言文,完成4~7题。

松江府通判许君传

[清]刘大櫆

许君讳曾裕,一字南湖,桐城人也。

君少卓荦有大志,年莆六龄,值母病笃,即知长跪祖庙之前,祷求至十余日不倦。

稍长,从塾师受学,聪颖出其辈类,与书无所不读。

然其尊府以直谅为族人所怨怒,兴起狱讼,十余年而不可伸,逐发愤以卒。

君抱病于中,复控于有司,又十余年,而理始得直。

然君之精力壮志已消亡其过半矣。

不获已,乃入赀补官司得通判松江水利般政。

松江地滨海,旧设巡海之筋骨,其名曰乌船。

向者,通判监修,上下多侵渔。

其船遇风辄坏。

君独亲自验试,而其弊始除。

先是,远人负贩至松江,松江好民取其货,而负其价不还。

君至惩期成狡黠者数人,而负贩皆戴德感泣。

松江河道细狭,易至填淤。

填淤那么舟楫不通,而民田亦无以灌溉。

故冬日嵴涸,周挑浚之工,其费皆出自民间,积至巨万。

有司精为兴筑,而浮消其费大半。

君独以私一已之稇载①有限