执信中学届高三上学期期中考试语文.docx

《执信中学届高三上学期期中考试语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《执信中学届高三上学期期中考试语文.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

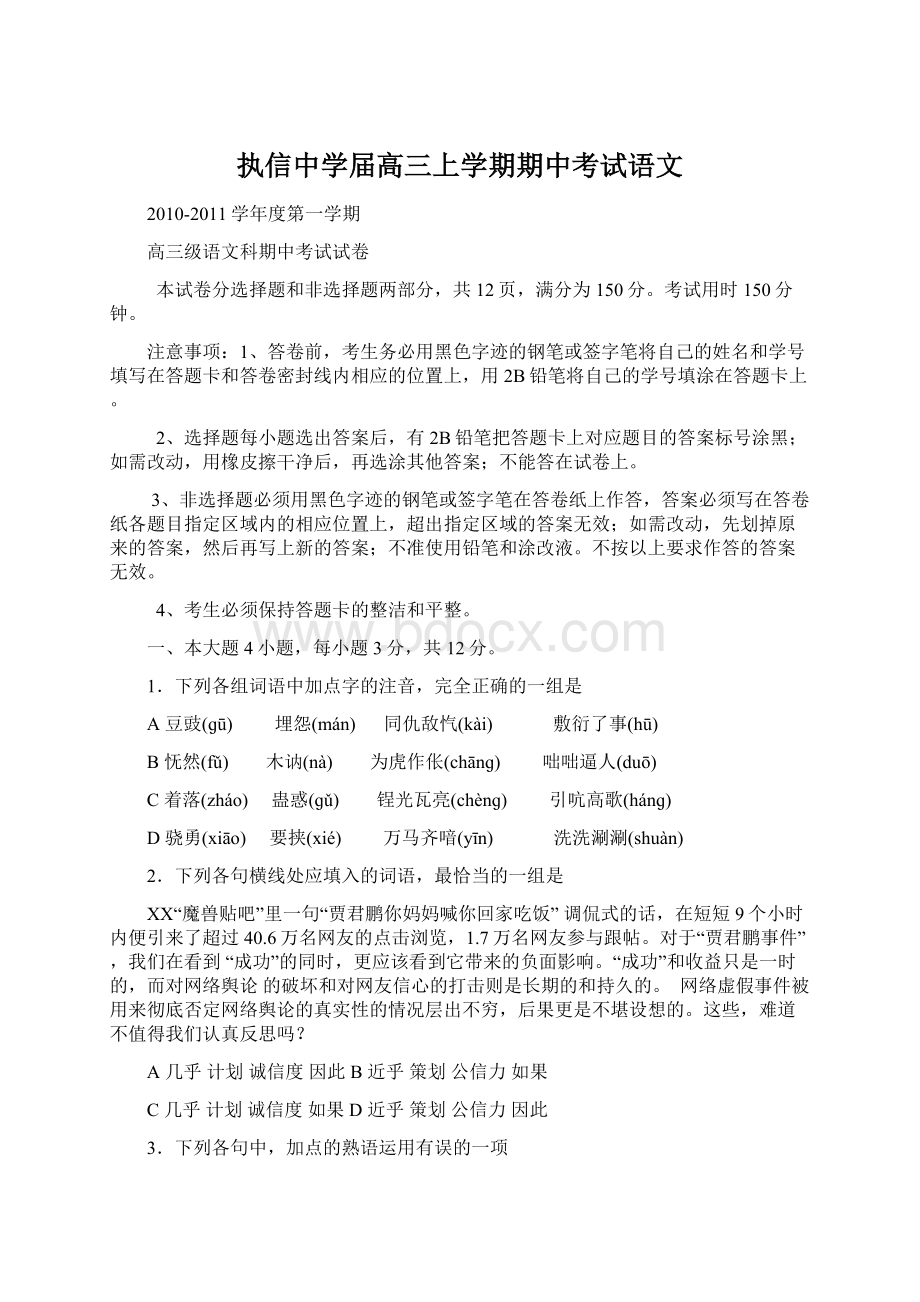

执信中学届高三上学期期中考试语文

2010-2011学年度第一学期

高三级语文科期中考试试卷

本试卷分选择题和非选择题两部分,共12页,满分为150分。

考试用时150分钟。

注意事项:

1、答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和学号填写在答题卡和答卷密封线内相应的位置上,用2B铅笔将自己的学号填涂在答题卡上。

2、选择题每小题选出答案后,有2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;不能答在试卷上。

3、非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔在答卷纸上作答,答案必须写在答卷纸各题目指定区域内的相应位置上,超出指定区域的答案无效;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。

不按以上要求作答的答案无效。

4、考生必须保持答题卡的整洁和平整。

一、本大题4小题,每小题3分,共12分。

1.下列各组词语中加点字的注音,完全正确的一组是

A豆豉(ɡū) 埋怨(mán) 同仇敌忾(kài) 敷衍了事(hū)

B怃然(fǔ) 木讷(nà) 为虎作伥(chānɡ) 咄咄逼人(duō)

C着落(zháo) 蛊惑(ɡǔ) 锃光瓦亮(chènɡ) 引吭高歌(hánɡ)

D骁勇(xiāo) 要挟(xié) 万马齐喑(yīn) 洗洗涮涮(shuàn)

2.下列各句横线处应填入的词语,最恰当的一组是

XX“魔兽贴吧”里一句“贾君鹏你妈妈喊你回家吃饭”调侃式的话,在短短9个小时内便引来了超过40.6万名网友的点击浏览,1.7万名网友参与跟帖。

对于“贾君鹏事件”,我们在看到“成功”的同时,更应该看到它带来的负面影响。

“成功”和收益只是一时的,而对网络舆论的破坏和对网友信心的打击则是长期的和持久的。

网络虚假事件被用来彻底否定网络舆论的真实性的情况层出不穷,后果更是不堪设想的。

这些,难道不值得我们认真反思吗?

A几乎计划诚信度因此B近乎策划公信力如果

C几乎计划诚信度如果D近乎策划公信力因此

3.下列各句中,加点的熟语运用有误的一项

A10月1日,中国首批歼击机女飞行员果然深孚众望,驾机零误差飞过天安门广场。

这是新中国成立60年来首次有歼击机女飞行员受阅,因此备受各界关注。

B已故科学家钱学森生前曾说过“我姓钱,但我不爱钱”,并身体力行,保持“国为重,家为轻;科学最重,名利最轻”的大德操守。

C随着人事制度的不断完善,机关事业单位中尸位素餐的现象将进一步减少,不求有功、但求无过的工作作风也一定会有所扭转。

D军事专家认为极超音速导弹是反恐战争中非常有价值的“猎杀者”,一旦锁定目标,恐怖分子就无地自容了。

4.下列各句中,没有语病的一项是

A在最近报刊上发表的一系列文章里,给了我们一个十分有益的启示:

要形成一个良好的社会风气,就必须加强国民素质教育。

B通过“机遇”号火星车对一块火星岩石的分析,科学家发现了硫酸盐等一些必须在有液态水存在的条件下才会形成的矿物质。

C寒流侵入我国的路径,不是每次都一样的,这要看北极地带和西伯利亚的冷空气哪一部分气压最高,哪一部分气压最低所决定的。

D美国总统奥巴马18日下午约3点35分抵达八达岭,游览长城风光,这是继参观故宫之后,奥巴马体验的中国古老文明又一标志性景点。

二、本大题7小题,共35分。

阅读下面的文言文,完成第5-9小题。

长清僧

【清】蒲松龄

长清僧,道行高洁,年七十余犹健。

一日,颠仆不起,寺僧奔救,已圆寂矣。

僧不自知死,魂飘去至河南界。

河南有故绅子,率十余骑,按鹰猎兔。

马逸,堕毙。

魂适相值,翕然而合,遂渐苏。

厮仆环问之张目曰胡至此众扶归入门则粉白黛绿者纷集顾问大骇曰我僧也胡至此家人以为妄共提耳悟之。

僧亦不自申解,但闭目不复有言。

饷以脱粟则食,酒肉则拒。

夜独宿,不受妻妾奉。

数日后,忽思少步。

众皆喜。

既出少定,即有诸仆纷来,钱簿谷籍,杂请会计。

公子托以病倦,悉谢绝之。

惟问:

“山东长清县,知之否?

”共答:

“知之。

”曰:

“我百无聊赖,欲往游瞩,宜即治任。

”众谓:

“新瘳,未应远涉。

”不听,翼日遂发。

抵长清,视风物如昨。

无烦问途,竟至兰若。

弟子数人见贵客至,伏谒甚恭。

乃问:

“老僧焉往?

”答云:

“吾师曩已物化。

”问墓所,群导以往,则三尺孤坟,荒草犹未合也。

众僧不知何意。

既而戒马欲归,嘱曰:

“汝师戒行之僧,所遗手泽宜恪守,勿俾损坏。

”众唯唯。

乃行。

既归,灰心木坐,了不勾当家务。

居数月,出门自遁,直抵旧寺,谓弟子曰:

“我即汝师。

”众疑其谬,相视而笑。

乃述返魂之由,又言生平所为,悉符。

众乃信,居以故榻,事之如平日。

后公子家屡以舆马来,哀请之,略不顾瞻。

又年余,夫人遣纪纲至,多所馈遗,金帛皆却之,惟受布袍一袭而已。

友人或至其乡,敬造之。

见其人默然诚笃;年仅而立,而辄道其八十余年事。

异史氏曰:

“人死则魂散,其千里而不散者,性定故耳。

余于僧,不异之乎其再生,而异之乎其入纷华靡丽之乡,而能绝人以逃世也。

若眼睛一闪,而兰麝熏心,有求死而不得者矣,况僧乎哉!

”(《聊斋志异》)

5.对下列句子中加点词的解释,正确的一项是(3分)

A马逸,坠毙逸:

奔跑,狂奔B吾师曩已物化物化:

事物的变化

C既而戒马欲归 戒:

戒备D了不勾当家务勾当:

行当,事情

6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是(3分)

A相视而笑有求死而不得者矣

B哀请之敬造之

C乃述返魂之由众乃信,居以故榻

D后公子家屡以舆马来而能绝人以逃世也

7.下列文章中的句子,与“老僧焉往”句式完全一致的一项是(3分)

A事之如平日B勿俾损坏

C我即汝师D僧不自知死

8.下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是(3分)

A老僧的魂魄离开身体后,飘到河南地界,恰巧撞上了一个旧官宦家公子的尸体,而魂魄竟然与尸体相合,公子渐渐苏醒过来。

B几天后,公子忆起之前自己所在的那个寺院,要求仆人备办行装,一群人当天出发前往山东的长清县。

C后来,公子偷偷跑到寺院里面住,不再回家,公子的夫人多次亲自来到长清寺院看望,还赠送了很多东西,但公子只接受了一袭布袍而已。

D作者蒲松龄认为:

人死之后就会魂飞魄散,而老僧的魂魄之所以能够经千里而不散,是因为他思念故里的情意深切。

9.翻译和断句。

(10分)

(1)用“/”给文段中划“”部分断句。

(4分)

厮仆环问之张目曰胡至此众扶归入门则粉白黛绿者纷集顾问大骇曰我僧也胡至此家人以为妄共提耳悟之。

(2)翻译下面的句子。

(6分)

①僧亦不自申解,但闭目不复有言。

饷以脱粟则食,酒肉则拒。

(3分)

②公子托以病倦,悉谢绝之。

惟问:

“山东长清县,知之否?

”(3分)

10.阅读下面这首诗,然后回答问题。

(7分)

钱塘逢康元龙①

(明)谢肇淛

黄梅细雨暗江关,我入西吴君欲还。

马上相逢须尽醉,明朝知隔几重山。

【注】①钱塘,与诗中的“江关“都指钱塘江边的杭州。

康元龙:

作者同乡诗友,“常游历边塞,无所遇”而归乡。

(1)请分析此诗起句中的“暗“字对全诗有什么艺术效果?

(3分)

(2)请结合全诗,具体评析“马上相逢须尽醉“所表达出来的复杂而丰富的情感。

(4分)

11.补写下列名篇名句中的空缺部分。

(任选3题,多选则前3题计分)(6分)

(1)执手相看泪眼,。

念去去千里烟波,。

(柳永《雨霖铃》)

(2)间关莺语花底滑,。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

, 此时无声胜有声。

(白居易《琵琶行》)

(3)江畔何人初见月?

江月何年初照人?

,江月年年望相似。

不知江月待何人,。

(张若虚《春江花月夜》)

(4)山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

,!

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

(高适《燕歌行》)

三.本大题4小题,共16分。

阅读下面的文字,完成12—15小题。

城市化的中国式歧义

秋风

城市化就是人口集中到城市居住,这似乎已成为常识。

大量农民工因经济衰退失去在城镇的工作岗位,返回乡村,生活将陷入困境,于是,很多人提出,政府应当更为积极地推进城市化,“人口必须大规模集中在城市”。

但是,这很可能是一个错误,一个已经造成巨大经济社会问题的错误。

城市化是什么?

稍微观察一下当下中国就会发现,城市与乡村的最大区别是,城市存在较为完善的公共基础设施,乡村则没有。

人们之所以愿意生活在城市,就是看中了这些公共设施带给自己的收益。

它意味着生活的便利、高效,也意味着文雅。

这是城市对人们的吸引力所在。

依据这一观察,人们当然可以说,要满足人们过上现代化生活的要求,就必须让人们集中到城市居住。

但是,如果考察一下其他国家,就会发现,其实,这些公共设施在乡村同样存在。

即使稍微差一些,也不会差太多。

这样的事实足以让人们反思关于城市化的理念。

确实,城市化意味着一系列现代公共品。

它可以区分为有形的、无形的两大类。

无形的公共品就是较为合理的治理制度安排,有形的公共品就是公用基础设施。

它们共同支持了城市较为高效、便利的生产和生活网络。

从历史演化的角度看,在欧洲,这些公共品最早出现、发育并完备于城市。

现代城市形成于中世纪,当时的城市是广袤的封建制网络中的孤岛。

与当时的乡村地区相比,城市更为自由,较早建立了较为完善的自治制度,当时有“城市的空气让人自由”一语。

同时,城市因为聚集了商业、工业,并卷入更大范围的交易网络中,因而,财富的生产效率更高,因而也就更有能力建设便利的基础设施。

这样,城市就率先“现代化”起来,城市也就成为现代文明的发育点,伦敦、巴黎、纽约等现代化的城市后来成为现代文明的标志。

然而,只要政府没有对知识、人力、资源的流动施加人为的法律与政治限制,则形成于城市的现代文明元素,必然逐渐扩展到乡村地区。

如哈耶克所说,现代文明的特性就是具有“可扩展性”。

这也正是欧美各国历史上所发生的故事。

确实,在这些国家,大量人口聚集到城市居住了,国民的城市化率相当高。

但另一方面,乡村地区的人口并未继续生活在原来比较低劣的环境。

相反,乡村地区也引入了城市的制度,建立了城市的公共基础设施。

换言之,乡村也城市化了。

乡村人口不必迁徙到城市,同样也能够享有现代的各种基础设施。

这样一来,一个人在城市还是在乡村生活,基本上不再是在幸福与痛苦、机会与困顿之间进行选择,不是全有或全无的选择——这其实根本不是选择。

相反,只有当城市与乡村的公共基础相近的时候,才有选择可言。

城市与乡村自然地形成两种不同的生活方式,它们各有优劣,当其基础设施相近的时候,人们方可各依性情进行权衡抉择。

因而,人们看到,在乡村城市化的国家,既有人从乡村迁居城市,但也有人从城市迁居乡村。

同一个人,一生也可以在城乡之间多次来回迁徙,因为人生不同阶段的追求不同。

城市化不等于人口大规模迁居城市。

当然,在城市化发展之初,会有人口迁居城市的大趋势,但在中国,制度的不健全却使这种流动变成畸形的单向流动。

户籍制度既限制人口从乡村流入城市,也限制人口从城市流向乡村。

政府则基于现代化就等于城市化的理念,只在城市建设现代基础设施,基本遗忘了乡村。

于是,在中国,现代化就只是城市的现代化。

长期实行这种城乡歧视政策的结果是,在任何一个时间点上,城市永远是公共品供应充分的城市,乡村永远是公共品恶劣的乡村。

这样,乡村人口——尤其是其精英——被诱导长期地、大规模地迁入城市,哪怕他们在城市享受的公共品大打折扣。

城市不断筛选、抽取乡村的精英,由此导致一个可怕后果:

乡村丧失了自我发展的主体。

专家们说,进入城市就是乡村人口享受幸福的前提。

就当下的现实而言,这说法完全正确。

问题是,我们能够设想一个全部人口都迁入城市集中居住、从而根本就不再存在乡村的中国吗?

乡村人口到城市谋求幸福的自由权利,城市和政府理当尊重。

但与此同时,政府与整个社会恐怕也该反省,什么是城市化?

乡村是否可以并且有权具备城市的那些公共品?

(选自《中国新闻周刊》2009年第11期,有改动)

12-13题为选择题,请在答题卡“选择题答题区”作答。

(12题选对两项给5分,选对一项给2分,多选不给分)

12.下列的说法,与文章内容不相符的两项是(5分)()

A.在当下中国,是否存在较完善的公共基础设施是城市与乡村的最大区别。

B.便利、高效、文雅的城市生活,使城市对人们具有一种强大的吸引力。

C.就算城乡公共基础相近,城乡生活方式仍各有优劣,人们仍需权衡抉择。

D.中国以外的其他国家,乡村的公共设施均稍差于城市,尽管差别不大。

E.要满足现代人过上现代化生活的要求,就必须让人们集中到城市居住。

13.下列各项中不能作为论据证明“现代文明具有可扩展性”的一项是(3分)()

A.乡村建立了城市的公共基础设施。

B.乡村连通了城市的交易网络。

C.乡村精英大规模地迁入城市。

D.乡村地区引入了城市的制度。

14.“城市化的中国式歧义”,“歧义”主要表现在哪些方面?

(4分)

15.在推进城市化建设的问题上,政府要怎样做才能解决好城市和乡村两方面的关系?

请概括作者的认识。

(4分)

四、本大题为选考内容的两组试题。

每组试题3小题,共15分。

选考内容的两组试题分别为“文学类文本阅读”试题组和“实用类文本阅读”试题组,考生任选一组作答。

作答前,务必用2B铅笔在答题卡上填涂与所选试题组相对应的信息点;信息点漏涂、错涂、多涂的,答案无效。

(一)文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成16-18题。

生命的节日

季栋梁

那个七月已经远去了,然而它已经成为我生命的节日。

七月为我设置了一个赌场,我就如同一个把所有赌资都押上的赌徒,等待着开牌。

那种痛苦的折磨,使我就像一个被长期关押的囚犯渴望着大赦。

尤其像我这样的赌徒,已经不止一次地在七月输到山穷水尽的地步。

更让我感到痛苦的是,在我所有的七月中,父亲也经历着同样的甚至更深的痛苦的折磨。

一年一度输赢揭晓的日子如约而来,父亲一大早就将我叫起来。

他没有言语,只是用一种目光笼罩着我。

这目光凝滞而沉重,仿佛将我置于一潭黏稠的汁液中,使我喘不过气来。

父亲从他贴胸的衣袋里摸出十元钱来,在递给我的时候,手有些发抖。

我在接那带着父亲体温和汗味的十元钱时,手抖得更加厉害。

我努力表现得自信些,结果越是这样手反而越发地颤抖。

我遁逃似地离开了那双眼睛,但内心无法排除对这双眼睛的恐惧。

我再也输不起了。

第一年的七月,好容易挨到了“开牌”的日子,父亲递给我十元钱说:

“如果中了,打十元钱的酒回来;没有中,别糟蹋钱。

”可因为差了区区两分,我没有给父亲打上酒,带着全家人渴望花掉的十元钱回来了。

父亲没有责备我,然而他越是不责备我,我内心的痛苦越沉重。

新学期开学时,父亲说:

“再去念吧,差两分,一年咋整都会弄够的。

我在生产队哪一年不比别人多挣三五百个工分!

”我无法对父亲讲清学习和劳动的不同,我只好加倍地努力。

第二年七月“开牌”,我又输了十二分。

当我再次把钱递到父亲面前时,他火了。

父亲一辈子好强,他是多么希望能够培养出一个读书人来支撑门面,打理种田以外的事啊。

开学了,父亲说:

再读!

他亲自送我到四十多里以外的学校上学。

父亲走在我前面,拉着驴,驮着我的铺盖。

他的步履显得有些疲乏,背已经驼了。

他是年过花甲的人,应该歇息享福了。

望着父亲的背影,我忽然失去了赌的欲望。

我为什么要继续赌下去呢?

我的同学不大多输了个精光回去了么?

我鼓足勇气说:

“爹,算了,我不念了。

”父亲回过头来瞪着我,仿佛一只被激怒的豹子,甩手抽了我一鞭子,之后便默默无言,继续赶他的路。

第三年的七月,不争气的我又输了。

父亲一转身走向了山顶。

夕阳将父亲的身影扯得很长。

我默默地跟在父亲的身后,以为父亲会转过身来挖我一烟锅。

然而父亲没有。

到了山顶,父亲掏出烟袋,吸了一锅又一锅。

我说:

“爹,再给我一年时间!

”

父亲没有说什么,只是吸着烟,凝视着远处。

开学了,父亲再次拉着毛驴送我上学。

一路上我们没有说一句话,可是我像听到了更多的无法表达的话语。

父亲仍走在我前面,他的背驼得越发厉害了,让我想起贫瘠而又干旱的后山上那棵歪脖子老榆树来。

后来我终于用那十元钱打回酒来了。

那是一种非常廉价的散酒,用黑缸盛着,舀酒的勺子有一斤的,有半斤的,因此买那种酒叫“打”。

可它也是酒啊,它代表着喜庆与欢乐啊。

除过年、婚娶能喝到酒外,再是难喝到酒的。

用家乡人的话说,酒是有闲钱的人喝的。

家乡人没有闲钱,家乡人的钱比家乡人还忙。

父亲醉了,弄得我也醉意朦胧的。

我想我不是个好儿子,让他跟着受了四年的折磨。

父亲要在村里为我举办最丰盛的宴席,我说算了,这几年把家里拖累的。

可父亲说:

“这是啥事?

能轻易让过去?

这是咱们最大的节日,砸锅卖铁也得过大它!

”

参加工作后,我买了两瓶上好的酒送回乡下,可那酒至今仍在家里的枣木老柜中放着。

父亲觉得,这么贵的酒,无论自己喝还是待客,都太奢侈。

16.文章两次写到“父亲”的“驼背”,这样的描写有什么深层的含义?

(4分)

17.简要分析“父亲”是个怎样的人物形象。

(5分)

18.为什么说“那个七月”是“我生命的节日”,是“咱们最大的节日”?

(6分)

(二)实用类文本阅读

阅读下面的文字,完成19-21题。

“人淡如菊”的华裔女建筑师

她是一名华裔女性,她的作品遍布美国各地,她的最新荣誉是获得2009年度美国国家艺术奖章,并在白宫接受了美国总统奥巴马的亲自授勋。

这是美国官方给予艺术家的最高荣誉。

她——就是林璎。

林璎的名字被人熟知是近几年的事情。

似乎每当述说她的背景时,都要提起那个显赫的林氏家族,以及她从未谋面的姑母、民国第一才女、我国第一批接受西方建筑科学教育的女建筑师——林徽因。

的确,林璎继承了这个家族得天独厚的艺术才华。

如今,50岁的林璎依旧透着书斋学子的单纯。

面对媒体,她不愿过多上镜;当有人走近她索取邮件地址时,她警惕地向后挪开身子,拒绝来者要求。

林璎的长相也确实和中学时代的林徽因有几分相似,人淡如菊,浓浓的书卷气质。

林璎的父亲曾经说过这样一段话:

林家的女人,每一位都个性倔犟,才华横溢而心想事成。

林璎的才情,正是和姑妈林徽因一脉相承。

林璎虽出自名门,却并不肤浅和浮躁,这在她的作品中表现得淋漓尽致。

她的人和设计作品都展现了勇气,沉着智慧,朴实无华,没有过多的设计痕迹,没有浮夸的装饰,运用来自大自然的灵感去设计,不去破坏,而是成为其中的一部分。

她的“月相”、“成行的芦苇”、“雪崩”等众多设计作品,都流溢着一种宁静、优雅而潜流的美,一种无声思考的美,一种充满力量的美。

林璎虽然性情淡泊,但是她充满才华和曲折的人生却开始得惊天动地。

1980年秋天,美国国家建筑家学会为越战纪念碑在全国范围内征集设计方案。

还在耶鲁大学建筑系读大四的林璎,在大师云集的1421个设计方案中,以看似简单却蕴含了无限力量的设计作品脱颖而出。

一个评委会委员说:

她的作品很简约,但是越看就越觉得它是不受时间和空间限制的,是永恒的纪念碑。

林璎的设计引起了广泛争议。

退伍军人协会却表示不满,有人认为,这座纪念碑是对战死者的不敬,纪念碑本该拔地而起,而不是陷入地下;阵亡者的名字应该按照英文字母的顺序排列,而不是按照他们战死的时间排列;甚至连林璎是一位华裔也成了问题。

他们从政治上施加压力,要求评审委员会更改原设计。

在最后的决定会议上,林璎坚持不改,以其独有的倔犟和勇气赢得胜利。

林璎一夜成名。

曾经饱受争议的越战纪念碑,如今已成为美国华盛顿最吸引人的建筑物之一。

有人说,林璎设计的纪念碑已经成为美国人的“哭墙”。

其实那不准确,数不尽的美国人来到这里,携来的不仅仅是眼泪,带走的则必定有深沉的思索。

如果越战纪念碑体现了无声的奉献精神,那么她之后的很多作品都是无声却自然的诗。

林璎说,虽然她生长在一个几乎遗忘了中国传统的环境里,但她却越来越强烈地感觉到东方式的审美对她的影响。

她说:

“从学生时代起,我对东方建筑的兴趣就远胜于对欧洲建筑。

”

从越战、民权到女权、印第安人,林璎为美国设计了4座具有标志意义的纪念碑。

第5座纪念碑“什么在消逝•空屋”是她自己的选题:

环保。

“什么在消逝•空屋”并不是一座建筑物,而是一个呼吁保护濒危动物及其生存环境的大型声音及多媒体互动装置。

它被安置在北京当代艺术中心的地下展厅。

游览者手拿一块有机玻璃正对地上的投影设备,那些已经灭绝和濒临灭绝的动物就会在眼前一一呈现:

有一度被认为已经灭绝的象牙喙啄木鸟、有正在消融的北极上孤单的北极熊、有大西洋里变得越来越小的鳕鱼、还有已经灭绝的北美信鸽。

“什么在消逝•空屋”计划将至少持续十年。

每个人都可以通过网络,把属于他自己的记忆、或者是父辈们的记忆中的事物添加到这张“地图”中……将2050年时人类可能面临的情境通过这种方式展现出来,绘制出一张属于未来的“地图”。

林璎用她的设计和艺术来呼吁人们保护地球,保护环境。

正如她所说,纪念碑的存在,是为了告诉下一代什么是意义,而不是“丢掉一些东西,又丢掉另一些东西。

”

(2010年3月18日《人民日报海外版》有删改)

19.请根据文本,指出“人淡如菊”的含义。

(4分)

20.“虽然她生长在一个几乎遗忘了中国传统的环境里,但她却越来越强烈地感觉到东方式的审美对她的影响。

”联系全文,具体分析东方式审美带给林璎的影响体现在哪些方面。

(5分)

21.文章中提到林璎的“第5座纪念碑‘什么在消逝•空屋’”,但紧接着又说“‘什么在消逝•空屋’并不是一座建筑物”。

你觉得这矛盾吗?

为什么?

(6分)

五、本大题2小题,共12分。

22.以“2010年广州亚运会美不胜收”为开头,以“美不胜收”为重点扩展语句。

要求运用两种或两种以上的修辞手法,不超过80字。

(6分)

23.2010年11月初,知信中学的黄阳、黄大美等同学参加了香港大学的自主招生考试。

以下是历年来香港大学在内地招生的部分面试题目,阅读后请按要求回答问题。

老年人越来越多,会对这个社会产生影响?

你有什么样的解决办法?

香港电影短期内为什么发展得如此繁荣?

甲型流感爆发,不少香港孩子停课回家,但他们的家长却因为要上班不能照顾他们,是否应出台相应的法律政策保障孩子利益?

如何评价达尔文的贡献?

你怎样看待器官捐赠?

如何引导国人接受器官捐赠?

(1)用简明的语言概括试题特点。

(写出两点即可)(2分)

(2)你对这样的试题有何看法?

请简要地分点作答,不超过60字。

(4分)

六、本大题1小题,60分。

24.阅读下面的文字,根据要求作文。

(60分)

《古兰经》上有这样一个故事:

人们听说有位大师几十年来练就一身移山大法。

一天,有人找到这位大师,求他当面表演一下。

大师在一座山的对面坐了一会儿,就起身跑到山的另一面,然后说表演完毕。

众人大惑不解,大师微微一笑说:

“事实上,这世上根本就没有什么移山大法,唯一能够移动山的方法是:

山不过来,我就过去。

”

世界上很多人在处理很多事情的时候,往往如此。

不同的人在处理相同的事情,用不同的方法去解决,其结果大不相同……

请以“事情的难易与方法的变通”为话题,写一篇不少于800字的作文。

立意自定,题目自拟,文体自选,要有真情实感,不得抄袭。

高三级语文科期中试题答案

1.D (A项“豉”读chǐ,“敷”读fū;B项“怃”读wǔ,“讷”读nè;C项“锃”读zènɡ。

)

2.答案:

B【简析】“近乎”:

动词,接近于;“几乎”:

副词,十分接近;“几乎”程度要更深一些,根据语境此处应选“近乎”。

““计划”为工作或行动以前预先拟定的具体内容和步骤,如“科研计划”、“五年计划”;“策划”为有谋略的计划,如“幕后策划”,“策划”要比“计划”过程更加缜密,强调设计谋略以后再作计划;“公信力”为使公众信任