宁海传统婚俗.docx

《宁海传统婚俗.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宁海传统婚俗.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

宁海传统婚俗

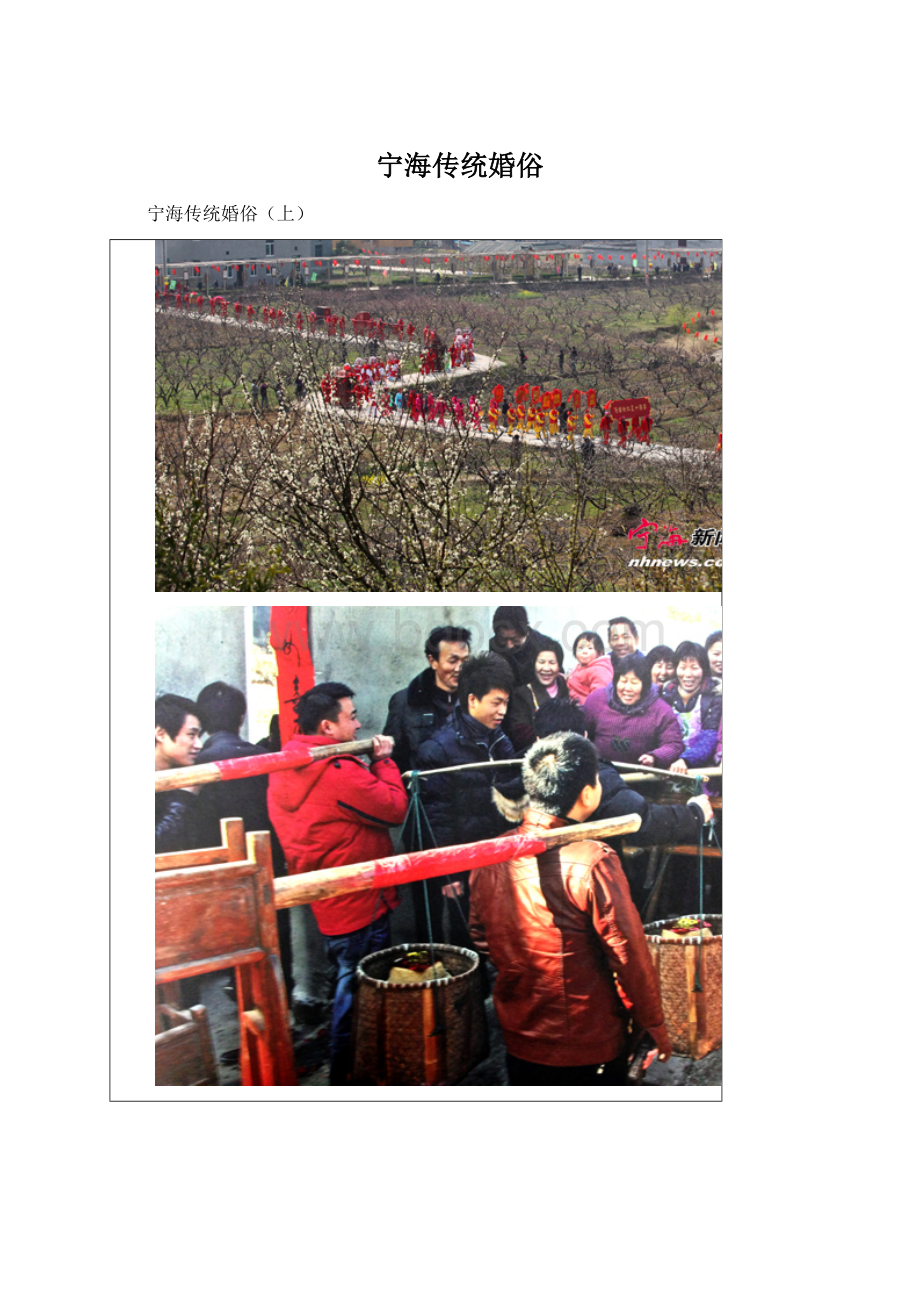

宁海传统婚俗(上)

1

旧时宁海人结婚吉日前一天,男女双方家里即开始忙碌起来。

各行当都由一管事的分派妥当,并请厨师采购菜肴,邀邻居帮忙杀猪宰羊。

受请的人,都能各司其职,相互协作。

日子的主色调是红色。

男女双方家门上都要贴上红对联。

堂中贴着红双喜,梁头上点着红纱灯、红烛。

喜庆的色彩凝聚着人们对新人的美满幸福生活的深深祝愿。

“亮轿”:

迎娶新娘时用花轿。

娶亲之日一大早,轿夫就把花轿抬到男方家,谓之“亮轿”,以告诉他人,这户人家要娶亲。

男方家会在道地中央放置迎亲花轿,轿前放一张八仙桌,桌缝横向。

桌上祭品有大鱼、猪条肉、豆腐、干面等七盘。

点好红烛与神香,再由一位三代同堂的老者或族长读拜婚礼祀神文。

读毕,鸣炮,再三叩首。

主人撤走祭品,通情拜天地结束。

“照轿”:

上午八九点钟吉时一到,在一片鼓乐声中,负责迎亲的人要拿一盏油灯在花轿里晃几下,这叫“照轿”,意思是以火除祟。

照轿之后,还要在轿中放一个“旺盆”,预祝新人以后生活兴旺,有些地方兴“请花轿神”,时间在早晨四五点钟左右。

用过早餐,抬花轿、抬嫁资、吹鼓手组成的迎亲队伍,在爆竹声中和鼓乐声中出发,前往女方家。

抬嫁资的人数,按照女方通过媒人提供的嫁资数量单而定。

“开门包”:

女方亲邻顽童,此时要故意关闭大门,拦住迎亲队伍。

待媒人塞进“开门包”,数次请求后,才肯开门,这其实是为增添热闹气氛。

迎亲队伍放好嫁资杠,进入厅堂,享用瓜果、烟茶、点心,同时女方家把甜糯米圆子分给四邻八舍,营造声势,以表明自己女儿今日出嫁,让新婚的团圆甜蜜与大家分享。

“大业酒”:

中午餐酒称“大业酒”。

吃过午饭,女方早将嫁妆搬出来,贴上红“囍”字,缠上红丝线,绕上红绸缎,放在天井中。

届时,先让马桶小叔用两头弯的翘扁担担走马桶。

马桶放在女方家准备的青布口袋里,里面放上一个未染红的鸡蛋和若干红鸡蛋、红花生和红银杏、红板栗、枣子及染红的棉花絮。

这里所用的青布口袋,意味着代代相传。

马桶里所放花生、板栗、杏子等,都含“子”,意味着新娘嫁到男方家之后,能生孩子。

未染色的鸡蛋属马桶小叔专有,等新娘过门后,以换回多个红鸡蛋,讨彩头。

如果当天同村有多个人结婚,那马桶小叔就要尽早担马桶到男方家,有些甚至前一天就住到女方家,半夜十二点一过就挑来,争到好风水。

抬嫁妆的兄弟们将嫁妆捆扎好,依次一杠杠排列好,大件在前,小件物品则放在后面的串箱杠里,最后是男方家担来的正担。

红妆队伍排列整齐后,女方分给每个抬嫁妆人六个红鸡蛋。

队伍早于新娘,于午后热闹的鼓乐声和鞭炮声中出发。

“十里红妆”:

扛嫁资队伍可长数华里。

宁海“十里红妆”的产生,正是源于此。

嫁资从细软衣服到房中一切器物,应有尽有。

这其中春夏秋冬四季衣衫,可穿到六十多岁,直到寿衣为止,并有拦腰、苎麻线、杂物等。

除了卧房用具,诸如橱、箱、案桌、方桌、茶几、太师椅、方凳、圆凳、书橱、八仙桌、古董架等,其他日用品,单是桶钵一项,大大小小就有百余件,如提桶、炒粉桶、果子桶、洗面桶、大小脚桶、马桶、坐桶、水桶,有的还是成双成套。

最奇特的是厨房所用碗筷、火叉,甚至连石磨、捣臼等笨重的石制器具也在其内,以示父母格外疼爱女儿。

有的连山林田产的契约也作为嫁资。

当然,有的公开宣扬,炫耀嫁资之丰,也有的恐亲人嫉妒,只有私下赠予。

有趣的是,有些人家为了显示自己的嫁资有分量,故意在橱箱内增放甘蔗、番薯,甚至砖块等,累得抬嫁资者满头大汗。

因此每过一个村庄,都要歇息片刻。

村里的大人、小孩趁机围观,人们还指指点点,评论嫁资的多少、质地的优劣、式样的好坏。

嫁资到达大门外,早有人施放爆竹、鞭炮。

迎到庭院,兄弟们忙着将嫁资搬至新房内,按序摆放,更添新婚气氛。

嫁资到后不久,新娘的花轿也在鼓乐声中来到新郎家。

大家开始欢欢喜喜迎接新娘进门,拜堂成亲。

随着生活条件的改善和观念意识的改变,现在的宁海年轻人结婚时已不再完全遵循这些老的习俗规定了,婚事都相对简单化了,比如很多人家将送定恳帖、送日子等程序都免了,直接择日结婚。

但不管怎样,过去结婚时的那些习俗,无论延续与否,它都会以一种文化的形式留存下来,告诉后人,我们的先人是如何生存和生活的。

铜火笼

香泡——姻缘美满

2

“定恳帖”:

男女双方经过议婚,得到双方父母同意后,男方家就可以择日下聘礼,在宁海,这也称为“定恳帖”。

聘礼多少一般依男方家庭条件而定,包括礼钱、首饰和衣料,还有麻糍或糯米饼等其他物品。

礼钱多用于女方准备嫁妆,所以女方嫁资丰厚与否,常与聘礼多少有关。

一干聘礼装在套篮里,请媒人送到女方家。

女方接受聘礼后,中午设宴款待媒人。

饭毕,女方将寓意传代生子的红小袋、肚兜、果子等物交给媒人,由其带到男方。

男方家人将果子分给邻居们吃,宣告本家男孩已有意中人,订了婚。

女方也将男方所送麻糍或糯米饼分给亲友邻居,表示女儿已许配人家。

此后男女两家家长可以公开往来。

逢年过节,男方要送礼,俗称“送节”。

其中,端午、中秋、年夜3个大节省不了,其中又以年夜最为客气,一般要送1个36斤重的猪蹄髈和一斗糯米,称“斗米猪蹄”。

春节,男方毛脚女婿在兄弟朋友陪同下,先到女方家拜岁。

女方要给礼钱。

双方虽有来往,但不可过分亲昵。

果包

杠箱

3

送日子:

送日子是娶亲前的必要步骤,“日子”就是指娶亲日期。

男方请人择出良辰吉日,写在红纸上,送到女方家中。

送日子那天,男方须向女方送上“日子钱”(亦称“折盒钱”),即女方出嫁时置办酒席的钱数。

日子钱多少,按女方贺喜客人的桌数和当时每桌酒席的开支折算。

男方还得备上馒头、隔沙糕之类的熟食。

“正担”:

在结婚的前一天或当天,男方家要给女方家送“正担”。

正担分为大担、小担和谢媒担。

大担送给女方父母,以感谢父母的养育之恩,俗称“肚痛担”;小担送给女方娘舅、姑妈、姨妈等主要长辈;谢媒担则是感谢媒人礼物。

大担礼品一般为十件,如猪肉半边、公鸡母鸡各一只、全羊等。

因为正担的礼物很多,所以需准备嫁资杠、串箱杠、担篮、酒篮等,这些东西都要贴上“囍”字,由新郎弟兄一行若干人送往新娘家。

女方在接受送来的正担时,不能把所有的东西都拿走,如猪心与猪肝只能留一样,叫做“留心不留肝,留肝不留心”。

其他物品看女方父母客气程度而退还。

女方还要将“和气食麻糍”拿到男方家,并在男方家里切成小块,待闹洞房时分给众人吃。

男方送正担到女方家里,女方要放鞭炮迎接,并要盛情招待。

女方家拿走厨头包、肚痛包、梳头包等礼物后,在串箱杠空格里放置一盏米、一盏猪油、一盏白糖、一盏豆瓣酱及和气食、鸡蛋等以还礼。

还要杀两只坐轿鸡,绑在正担上送还男方。

正担的空酒埕里,还要盛放糖果还礼。

担篮(又称幢篮)

宁海传统婚俗(下)

1

“铺喜床”:

在宁海传统婚俗中,有一项内容叫做“铺喜床”。

铺喜床一般都会邀请自家姑妈或姨妈,或者村中儿女双全、福分最好的老太太来完成。

这一方面是为新人完婚准备安寝之处,另一方面也是体现了婚床在婚俗活动中的神圣地位。

铺床的被褥都是新娘嫁过来时的红绿绸缎喜被。

新娘早在少女时期,就开始织锦绣花,制作喜被面子和枕头套、蚊帐等。

结婚前一年,还会专门邀请弹棉花的师傅来家里弹棉絮被,并在棉絮上用红丝线铺成双喜字或如意结,寓意吉祥。

结婚前一天,伴姑妹会同村中有福分的老妇人一起缝制喜被。

按风俗,缝喜被的丝线不能打结,准备妥当后,用苎麻腰带扎好,同样不能打死结。

男方家铺床的老太太要穿戴一新,洗净双手。

先将马桶小叔担来的青布口袋铺在床榻上,意即传代。

青布口袋要待一个月后方可拿走。

然后铺上新草席,在上面撒些枣子、桂圆、板栗之类的干果,祈求新娘嫁过来能早生贵子。

草席上是龙凤呈祥的垫被,垫被的红缎面子一定要朝上。

新郎新娘结婚当天盖的被子称“百子被”,红缎被面上绣的是有象征意义的七彩百子嬉闹图。

红缎被子里夹有新娘娘家带来的洋红染色的鸡蛋和板栗干果。

这些干果一般不能拿走,须等晚上新郎、新娘就寝时食用。

“滚喜床”:

铺好喜床后,接着要“滚喜床”。

要找一个小男孩,最好是新郎的外甥或侄子,让前来迎亲的年轻妇女抱到喜床上,满床翻滚。

这样做的寓意是希望新娘嫁过来后当年就能生个大胖小子。

新娘嫁过来的喜被,有一条是要送给公婆盖的,结婚第二天,新娘会亲自送到公婆的房中,感谢他们对自己丈夫的生养之恩。

新郎新娘当天晚上盖的那条红缎被须保存好,即使后来不使用,也要压在箱底。

还有一床被子必须是青布上点缀白花的青布被。

旧时宁海乡间的说法是,新娘子嫁人,没有青布被,即便有再多的红缎被,也不能算是娘家富有。

此外,旧时的民间习俗认为,结婚之日开始的一个月内,新房中的喜床不能空着。

如果某天新郎新娘不在家,也必须由小叔子或小姑子代睡喜床。

2

“拜堂礼”:

在旧时的传统婚俗中,新郎新娘结婚,必须行过“拜堂礼”,才真正算结为了夫妻。

拜堂的中堂,也称之为喜堂。

喜堂需张贴大红的“囍”字,红灯高挂,红烛摇曳,一派喜气洋洋的景象。

新郎父母亲坐在正中,两旁坐的是长辈。

隆重的拜堂仪式在鞭炮鼓乐声中开始,由司仪主持。

由两名父母双全的弟兄,点上一对龙凤花烛,分立两旁,女傧相在旁指点着盖着红盖头的新娘。

在赞仪高声唱仪下,新郎与新娘双双拜天地、高堂,再夫妻对拜。

赞仪宣读祝文,祝文格式一般如下:

某年,岁次某,月届某,弟子某偕配某氏为婚,良缘夙缔,佳偶天成。

允矣,朱陈缔好:

大哉,鸾凤和鸣。

选择良辰,交拜花烛。

虔备茗香宝烛,桂圆枣子,干茶朱果,请酌酒仪。

拜媒,天地神祗,日月三光,本境境主某尊神俯垂洞鉴,伏愿百年好合,五世其昌,螽斯衍庆,麟增呈祥,鼓琴鼓瑟,夫妇和睦,宜家宜室,大小团圆,早生贵子,偕老齐眉,门庭吉庆,家道兴隆,愿言不尽,伏祈神鉴。

拜堂完毕后,伴姑拿来一条中间打上同心结的红丝巾,新郎新娘一人一端,在伴姑的引领下,送到新房中,在新床沿上坐定。

随后,新郎便在中堂内陪伴宾客,新娘则不再出新房门。

男方家选定一位福分好的老妇人,前来象征性地替新娘洗脸,再给新娘喂茶。

老妇人舀起一瓢茶喂给新妇吃,每喂一口都要讲一句好话,如吃到桂圆,就说“早生贵子”。

新妇只是象征地抿一口,不能多吃。

一会儿那老妇人又来喂饭。

一大碗白米饭上覆有两大块猪肉、两个大肉圆、两条黄鱼,新妇各样都要吃一点。

老妇人一边喂,一边讲吉利话:

“娘饭香,夫饭长,夫妻过日子商商量量。

发财致富,多子多福。

”喂茶和喂饭时,新妇都不能撩开红盖头,只是让老妇人简单喂几口。

这时,男方家请来一小男孩到新房里往马桶里拉尿,称“拉马桶尿”,讨个好彩头,意喻新娘结婚后不久就生小孩,传宗接代。

拉完后,伴姑将准备好的果包送给小孩。

落轿酒:

晚上的酒宴称为落轿酒,也叫拜堂酒。

喜筵要按宾客身份的尊卑长幼排定座位,由司仪一一引入堂。

东一首席位是新郎的大娘舅,依次是二娘舅,西一是姑丈,再是姨丈等。

筵席酒菜是12大碗,待上大肉后,新郎给宾客敬酒,敬不好要罚酒,如果新郎不胜酒力,弟兄们要代替喝。

另外准备一桌菜,陪伴新娘来的伴姑小妹,坐在新房里吃。

3

吃茶仪式:

在宁海的传统婚俗中,婚礼第二天一早,新娘要在众伴姑的陪同下,来到喜堂,进行吃茶仪式。

新娘子嫁来新郎家时,娘家人在“正担”里放好桂圆干、红枣、白糖等煮茶水的礼物。

这些东西随嫁到达新郎家后,就交给厨房管事,管事吩咐人煨煮茶水,以备第二天请吃茶。

吃茶仪式前,厨房里帮忙的人煨煮好茶水,用新娘嫁过来的茶具盛好茶水,端到喜堂中。

新娘也在伴姑小妹的帮助下,准备好糖果糕点,送到喜堂给长辈吃。

司仪主持吃茶仪式。

喜事乐队吹奏迎宾曲,司仪逐一邀请吃茶长辈按次序入座。

一般最高位是新郎的父母,接下来是新郎的舅舅和舅母,新郎的外公外婆和祖父祖母排位在他们之后,但一般大家都会谦让,让长辈坐大位。

再后面是姑丈、姑母、姨丈姨妈等亲戚长辈。

司仪每一次邀请长辈入座,乐队都会吹奏喜曲,直待全部落座。

长辈全部坐定后,司仪高喊“请吃茶,奏乐”。

乐队吹奏,新娘在伴姑小妹的陪同下,来到喜堂门口,先向天地鞠躬敬拜,再转身向喜堂鞠躬,然后进入喜堂,站定位置。

司仪高喊:

“请新郎父亲吃茶。

”乐队奏乐,新娘端起茶水,在新郎的引见下,走向公公身前,跪在地上,递上茶水。

吃茶后,新娘子还要奉上见面礼品。

传统习俗是给每一位长辈一双棉布暖鞋。

男方“送日子”时,都会通知各长辈亲戚剪下鞋样,交由男方送到女方家。

当地习俗还约定,如果吃茶得到新娘子棉鞋,红包要客气些。

所以亲戚长辈中,条件差的人家都会提出不要鞋,这样红包就可以包得少点。

旧时新娘与长辈的第一次见面,其实便是在吃茶的过程中。

在宁海西部,情形又有所不同。

先是结欢,新娘跪谢长辈,接受长辈给的见面礼,然后大家聚到新房里吃茶。

祖父祖母辈不参加结婚仪式,吃茶时即时掏出红包给新娘。

而新娘请公公婆婆吃茶,则要等众宾客散去后,才由新郎陪伴着送到厨房里请吃。

新娘在请吃茶时接受长辈红包,要拿出一部分钱送给婆婆。

这是“小猪钿”的意思,感谢婆婆一年辛勤养猪,操办小夫妻俩的结婚宴。

旧时在吃茶的时间上,宁海各地也有所区别。

东路、北路一带是在结婚次日的早餐后,现在随着传统婚礼的演变,一般都放在结婚当晚的酒宴后,因为许多客人晚宴后就回家,第二天不再来;而西路一带则仍是在结婚第二天中餐后,至今未变。

4

“早生贵子”:

在旧时的婚礼仪式中,几乎每一个环节都洋溢着“早生贵子”的信息。

如家具用品上葡萄、石榴等图案,女方家回赠的鸡雏、花生、红枣等。

俗语说:

“早生儿子早享福”。

为了得子或早得子,旧时宁海民间有“求子”的习俗。

当时众多的庙堂里,大多祀奉着求子观音和送子娘娘。

送子娘娘一般是慈眉善目的妇女,双手捧着一个白胖胖的男婴儿,寓向人间送子之意。

结婚后若有三年五载不生育或生女不生子的夫妻,往往会备好福礼,前往虔诚许愿,向神佛“求子”。

也有婆婆替儿媳求子的。

宁海长街镇青珠村的苏家大房还将农历八月十三定为求子节。

家家办酒席、切年糕,祭谢胡公帝。

据说,他们的祖先曾去永康方岩寺向胡公大帝求子而得三子三女,因此成为习俗。

村人对某家媳妇多年无子也会倍加关心。

他们往往会想出一些点子祝愿早生贵子,如演“麒麟送子”、“偷灯送子”等。

正月间,舞狮班到村里打狮子,就事先打听好谁家媳妇多年未孕。

在打狮子时,来个麒麟送子。

以狮子为麒麟,叫一个七八岁的男童身穿彩衣,腰系绸带,脚穿花鞋,手挽麒麟角骑在背上,送到多年无子的媳妇窗前,从窗口送入房中,房中之妇抱接放到床被窝中。

既向主人讨个红包,又送上美好的祝愿,一般人家都是非常愿意接受的。

“偷灯送子”则是元宵灯会时,把迎灯上挂的彩球视为吉祥物,认为无子嗣者若能得到彩球,就能怀孕生子。

过去,求子的夫妇事先与灯头首商量好,晚上将灯迎到求子人家门口。

求子人家先是祭拜灯头,放鞭炮送红包,给灯头挂红,趁机将一个彩球“偷”下来。

求子人将“偷”来的彩球挂在媳妇花眠床的挂沿或倚栏上,这对夫妇就能生个男孩。

日后,这户人家如真生出个儿子,转年还要还礼给送灯人,就是给所有迎灯人送大馒头、红鸡蛋,共贺同喜。

其次是亲戚朋友送去带有多子多孙意义的某些吉祥物。

宁海乡间当年有女出嫁的人家,立夏那天要“送小鸡”到女婿家,寓意自家女儿能像母鸡一样生养出一大群的孩子。

后来女儿有身孕要生产了,娘家又要去女婿家送“过水面”,就是分面条给女婿家的亲戚吃。

一大碗面,上放两个剥了壳的水煮蛋。

希望女儿生个白胖胖的儿子。

中秋节还有偷瓜送子的风俗。

南瓜俗音“男娃”,有送子之兆。

八月中秋团圆之夜,一群交情好的小伙子偷偷爬进瓜田,摘一个南瓜送到无子的人家中,寓破瓜得子之意。

南瓜子多,愿他家多得贵子。

也有“放焰口”时,村人“抢”人形馒头(吉祥物),特地送到渴望儿子的夫妇家,让媳妇吃后生个小孩。

另外一种特殊的求子方式是领养求子。

求子者先从别人家领养一个女孩,而且最好将这女孩取名为“招弟”、“来弟”、“跟弟”什么的。

据说这样,此女孩就会为求子的夫妇“招个弟弟”、“跟个弟弟”来。

民间常见的还有送“孩儿灯”、送“麒麟送子图”和“送春牛”,以寓“送子”的习俗。

“送春牛”就是把打春时做的小泥牛,送给无子的人家;“送灯”就是人们在正月十五闹元宵之后,悄悄地把悬挂在庙前灯杆上的“天灯”取下来,送给无子的人家。

还有“求签求子”、“托梦求子”、“撕草求子”等多种求子方法,五花八门,不一而足。