金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计.docx

《金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

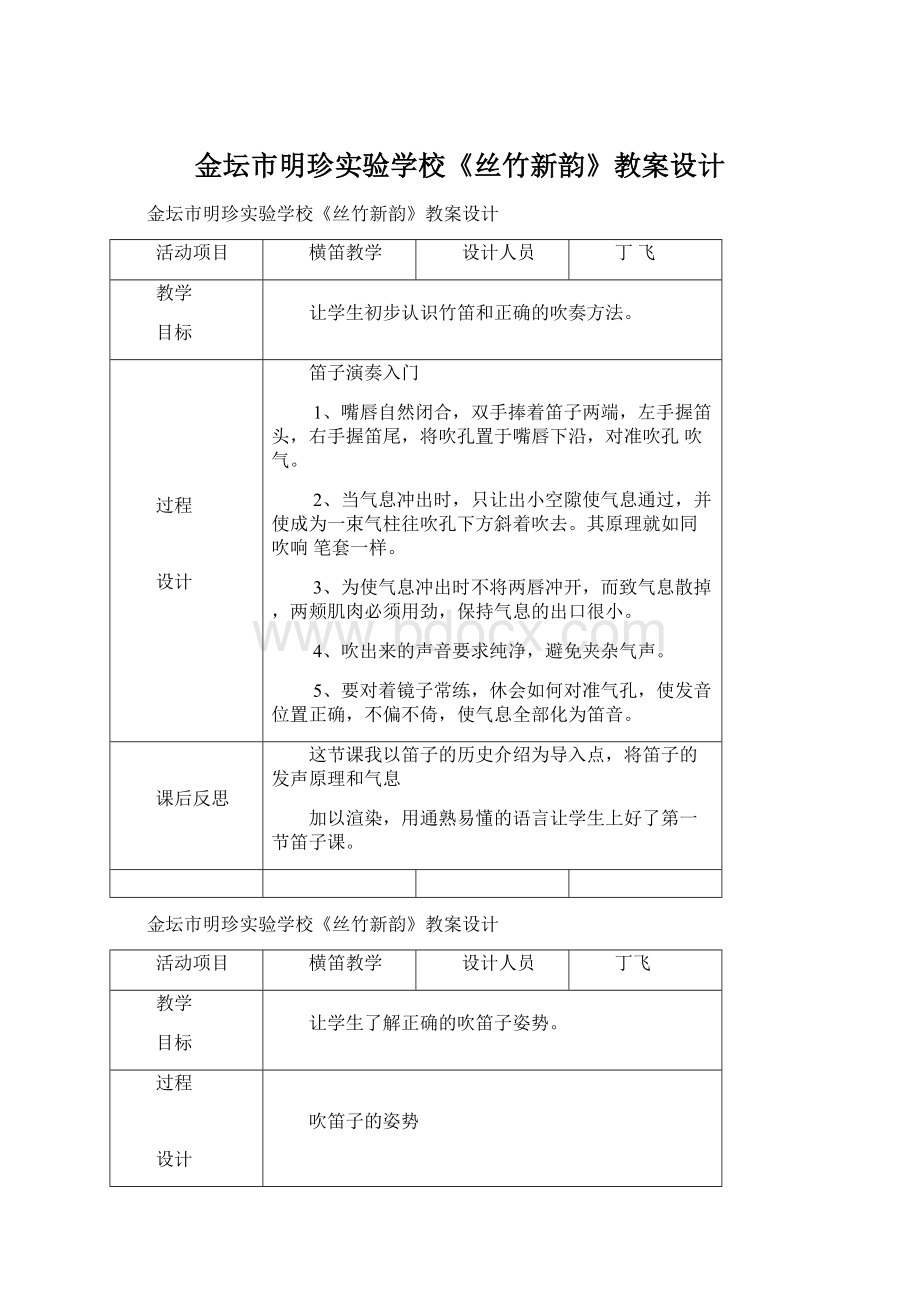

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生初步认识竹笛和正确的吹奏方法。

过程

设计

笛子演奏入门

1、嘴唇自然闭合,双手捧着笛子两端,左手握笛头,右手握笛尾,将吹孔置于嘴唇下沿,对准吹孔吹气。

2、当气息冲出时,只让出小空隙使气息通过,并使成为一束气柱往吹孔下方斜着吹去。

其原理就如同吹响笔套一样。

3、为使气息冲出时不将两唇冲开,而致气息散掉,两颊肌肉必须用劲,保持气息的出口很小。

4、吹出来的声音要求纯净,避免夹杂气声。

5、要对着镜子常练,休会如何对准气孔,使发音位置正确,不偏不倚,使气息全部化为笛音。

课后反思

这节课我以笛子的历史介绍为导入点,将笛子的发声原理和气息

加以渲染,用通熟易懂的语言让学生上好了第一节笛子课。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生了解正确的吹笛子姿势。

过程

设计

吹笛子的姿势

吹笛要讲究姿势,这不仅仅是演奏形象问题,更重要的是为了适应演奏者的生理特点,充分发挥技巧,更好地表现音乐内容。

吹笛子的姿势,分立式和坐式两种。

立式就是站着吹奏的姿势,一般在独奏、重奏、齐奏时采用这种姿势。

要求是当身体站定后,两腿直立,两脚分开呈八字形(一脚稍前、一脚稍后。

笛尾向右者,左脚稍前;笛尾向左者,右脚稍前)。

一般情况下,身体重心落于两腿之间,必要时才向左右移位。

腰部要直。

胸部自然张开。

头正。

肩平。

眼前视。

双手举起笛管,两肘自然下垂,将吹孔向上(不要过分里斜或外闪)置于口唇中央处,笛管与双唇平行、与鼻梁垂直,或笛身和头部略向笛尾方向倾斜,笛头笛尾前后一致。

在合奏或伴奏时,一般采用坐式。

坐式上身与立式相同。

坐位高低要适当,凳子太高、太低都会防碍正常呼吸。

坐式最好不要架腿,两脚分立才坐得稳定。

课后反思

这节课我通过多媒体课件和自己的亲身示范,以正、反两面的教学,让学生了解了正确的吹奏姿势,达到了良好的效果。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生了解正确的持笛按孔的方法。

过程

设计

持笛按孔的具体方法有两种。

一种是指肚按孔法。

即以右手无名指、申指、食指的第一节指肚(中指略靠里),分别依次开闭第一、二、三孔;右手大拇指第一节指肚,托于笛身下方(约第三、四孔之间),小指指尖随附笛侧,与其它手指相配合,时起时落。

左手无名指、中指、食指的第一节指肚(中指略靠里),分别依次开闭第四、五、六孔,左手大拇指第一节指肚托于笛身下方第六孔与膜孔之间稍偏外侧,距第六孔约一公分左右,小指指尖同样附于笛侧,与其它手指相配合,时起时落。

另一种是指尖按孔法。

基本方式与指肚按孔法一样,只是左手用指尖按孔。

用左手指尖按孔时,手指屈度较大,左手大拇指第一节指肚则需移至第五、六孔之间的下方内例托笛,食指第三节指肚与指掌关节处斜托于笛身下方外侧。

右手手指的按孔和指肚按孔的形式基本相似。

目前一般多采用指肚按孔法。

这种按孔法,手指自然弯曲,肌肉较易放松,尤其适用于滑音、飞指等技巧的演奏。

当然,这种优点主要是就常用的曲笛、梆笛、中笛来说的。

并不见得在所有笛子上都适用。

如选用更长大的曲笛时,由于音孔间的距离相应增宽,采用指肚按孔法,手指就够不上,采用指尖按孔比较适宜。

吹奏中拇指、小指与下腭相配合,起着一种保持笛身稳定的作用。

由于手指直接开闭音孔,有可能在音孔上作抹、滑、飞、颤等的技术处理,使笛音细腻多变独具风格。

这是我国笛子的一个特征。

课后反思

在正确了解基本的姿势后,开始对学生进行持笛按孔的训练,并让学生知道,按孔有多种方法,不同按法会有不同的演奏效果。

部分同学的持笛按孔动作不协调,尤其是指肚不能完全把孔按实。

下节课需要继续巩固。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生了解正确的吹笛呼吸方法。

过程

设计

呼吸的方法

吹奏的呼吸是指吹奏中气息的运用,正确运用呼吸对于吹奏管乐器十分重要。

如果方法不当,不但不可能学好吹奏,还会影响身体的建康。

呼吸方法得当(合乎生理要求),除了吹奏上的需要,还能使吹奏者肺活量增大,从而扩大血液与气体的交投,促进血液循环,旺盛代谢作用。

横隔膜的运动也能促使胃肠蠕动,增强消化功能。

这样反能促进人的身体健康。

主要依靠胸廓中、上部肋间肌参与进行的呼吸形式叫胸式呼吸。

这种方法吸气量虽相当大,但由于横隔膜处于被动,致使吸气量仍然受到限制。

同时,由于肋骨支撑,肋间肌的伸缩力受到制约,缺乏弹性,不易控制。

运用这种呼吸方法吹奏,往往感到气不够用,发音也不能达到结实有力。

另一种呼吸形式是,主要依靠胸廓下部的腹肌、腰肌和横隔膜的运动进行,叫腹式呼吸,也即所谓丹田式呼吸.这些部分的肌肉灵活,富有弹性,伸缩幅度也较大。

但由于胸廓中、上部肋间肌处于被动,也限制了吸气量。

运用这种呼吸方法吹奏,吸气较为轻易、迅速,只在吹奏较短乐句和进行急速换气或呼气很强的情况下较为适用。

上述两种呼吸形式联合运用称作胸腹式呼吸(混合式)。

这种呼吸形式整个呼吸系统都积极参与工作,因此,吸入肺叶的气体也较上述两种呼吸形式要多,吸气以后,胸腔中、下部、腹部和腰部有一种充满气息的感觉(虽然气息是到不了这些部位的)。

由于横隔膜的积极参加,所以,吸气也轻易、迅速。

同时由于整个呼吸系统的协调工作,使得各自承担的负荷相应减小,疲乏度相应减轻。

因此,吹奏时运用这种呼吸形式是合适的。

这种呼吸形式运用于吹奏时的具体情况和过程大致是这样:

吸气:

吸气时,胸腔下部和腹腔自然、明显地向四周扩张。

胸腔与腹腔之间的横膈膜随之下沉,肺部也随之扩张,扩张后的肺叶中的气压,低于空气中的大气压,因此,空气被源源吸入肺叶内。

这就是呼吸的第一阶段--吸气。

吸气后,胸廓中、下部和腹部鼓胀。

小腹下端呈微向里收状。

后腰部、臀部呈微向上提状。

肚脐部呈微向下斜状。

这样的吸气,好像灌暖瓶,是从瓶底越灌越高、越向上,大量空气贮藏于下方,而胸腔上部反而觉得比较松畅。

在这样的情况下进行吹奏,才可能有效地发挥腹肌、腰肌和横隔膜等的控制作用。

吸气时,胸、腹不要挤压,双肩不宜上耸。

体会吸气的方法,可以首先将肺叶中暂存的气体,全部慢慢呼出后,稍停片刻,在全身较为放松的情况下,再行吸气。

这时,胸、腹腔内立刻就会有一种冷气进入的感觉。

这时的吸气方法和气体贮藏的部位就比较正确。

这种吸气运动,还可在深呼吸时得到准确的体会,例如:

当我们进行了剧烈的体育活动之后的深吸气,闻香味时的深吸气,以及打喷嚏前急速有力的深吸气等。

吸气用鼻、用口,还是口鼻共用,视演奏需要而定。

吸气忌带声响。

吹奏中的呼气,要求腹肌、腰肌、横隔膜等作有控制的收缩,气息有节制地向外输送。

胸、腹腔在吸气时所造成的较大容积缓慢缩小(声乐中的“保持”。

吹奏中应基本保持这个状态)。

这样,才能满足演奏乐曲的需要,满足管乐器对呼吸技能的特殊需求。

吹奏中控制呼吸的力量总是依靠腹肌、腰肌、横隔膜和肋间矾等的收放。

呼出的气息也总是从下向上推动。

气息的流通好像放风筝,总有一条线拉着风筝。

风筝在上方无论飞得多高,总是由下方操纵着。

如果掌握了正确的吸气方法,找到了气体贮藏的准确部位,气也能够吸得深吸得多,但吹了几小节,甚至几拍以后,就很快感到气不够用,口干舌燥。

这是由于呼气时,腹肌、腰肌和横膈膜以及肋间肌缺乏控制的缘故。

好像一个气球,本来存有大量气体,把口子一松,-下就泄了气。

因此,还必须很好地掌握呼气的控制。

吹奏中的呼气,要求腹肌、腰肌、横隔膜等作有控制的收缩,气息有节制地向外输送。

胸、腹腔在吸气时所造成的较大容积缓慢缩小(声乐中的“保持”。

吹奏中应基本保持这个状态)。

这样,才能满足演奏乐曲的需要,满足管乐器对呼吸技能的特殊需求。

吹奏中控制呼吸的力量总是依靠腹肌、腰肌、横隔膜和肋间矾等的收放。

呼出的气息也总是从下向上推动。

气息的流通好像放风筝,总有一条线拉着风筝。

风筝在上方无论飞得多高,总是由下方操纵着。

如果掌握了正确的吸气方法,找到了气体贮藏的准确部位,气也能够吸得深吸得多,但吹了几小节,甚至几拍以后,就很快感到气不够用,口干舌燥。

这是由于呼气时,腹肌、腰肌和横膈膜以及肋间肌缺乏控制的缘故。

好像一个气球,本来存有大量气体,把口子一松,-下就泄了气。

因此,还必须很好地掌握呼气的控制。

体会呼气的控制,可以在腹肌、腰肌和横膈膜等保持吸气状态的前提下,首先将吸人的大量气体呼出少许,使胸腔稍放松,然后开始慢呼,呼气要细而集中,像吹走浮在一杯茶水上的一片茶叶似地一直呼下去。

这时,腹肌、腰肌和横膈膜以及肋间肌等正在收缩。

训练到能自觉地运用这种能力,便基本掌握了呼气的控制。

吹奏中的呼气大体可分两种:

①阳(缓吹):

吹奏时,气速较为缓慢而平稳,气流稍粗。

呼吸肌肉组织的收缩力较小,比较放松。

②超吹(急吹):

吹奏时,气速较为急促而有力,气流稍细。

呼吸肌肉组织的收缩力较大,比较用力。

课后反思

演奏笛子时呼吸是保证。

这节课,通过讲解和演示让学生知道呼吸的重要性,在学生心中牢牢树立一个信念——好好练习气息。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生了解正确的吹笛口形。

过程

设计

吹奏的口形

吹奏的口形是指吹笛时口的形态。

口形与发音直接相关。

吹奏中口形正确,才能取得良好的发音效果。

口形的控制训练和呼吸训练一样,都属于吹奏的基本训练。

控制口形的主要力量,是唇部的肌肉和而部的肌肉。

因此,唇肌和面部肌伸缩力的大小和向置就成了关键。

唇的伸缩变化,是面部肌肉总体收放的结果。

面部肌肉通过嘴角与唇发生联系。

因此,吹奏时口形肌肉的力量主要是集中在嘴角上,而不是在唇中央,双唇只需适当收缩并有所支持。

若将主要力量集中于唇上,不可避免地将使唇缝变窄,呼出的气流不可能充实、丰满。

通常所谓“口劲”(嘴劲),实质上就是指吹奏中唇肌和面部肌的伸缩力。

所谓“风门”,就是指气流通过的唇孔。

吹笛一般要求口劲适中,两边嘴角力量均衡。

风门要位于唇中央,呈椭圆形,大小适中,与笛子吹孔相适应。

风门切忌窄长,窄长时,气流难于集中饱满,还会从吹孔两侧漏气,发出“哺哺”声。

上下唇的位置要求前后基本一致,但上唇略微靠前。

要使风门向前(稍下)开放。

切忌一唇过于靠前,一唇过于靠后。

若上唇过于靠前,气流向下,发音闷暗;下唇过于靠前,气流向上,不入吹孔,不出笛音。

吹笛的口形,是在唇肌和面部肌肉的协调配合下形成的。

两边嘴角微向后收(像微笑时一样),贴住牙床,利用嘴角适当收缩的力量,控双唇向两侧伸展后移。

近嘴角的上下唇两侧,像捏饺子一样合拢并微向里包,人中部位微微凸起。

双唇中央部分形成椭园形风门。

舌体微向后收,自然伏于下腭处,舌尖与下牙床似挨非挨。

位于口腔、气管之间的喉头向口腔一方呈喇叭口状打开,并同时带动上下口盖向四周扩张,以使口腔开扩增大容积。

吹奏时,双唇内侧的软膜(海绵状薄膜),受气流冲击,会自然向前游动。

这样的口形便是正确的口形。

呼吸与口形的配合及变化

当我们将笛子平举,吹孔正对风门,下唇贴住吹孔内侧边缘占吹孔约四分之一处,运用气流向前(稍下)吹去,很小一部分气流顺着笛管外围散去,大部分气流从吹孔锐边(横壁)摩擦,出声音后进入笛管,在管内涡旋式的运动,造成管内空气柱的震动,产生一定的音波。

这就是笛子的发音过程。

俗语说:

“千日管子百日笙,笛子吹响一五更”。

这只说明笛子发音比较容易。

然而,要使笛音长短、高低、强弱及音色等完全适应音乐作品的需要,并不是一件轻而易举的事。

必须通过吹奏者运用正确方法,经常刻苦练习。

其中最主要的环节就是要掌握呼吸与口形的密切配合,发展呼吸和口形协调一致的功能。

课后反思

笛子吹的好坏,口形也很重要。

这节课,我让学生认识了吹笛子时的正确口形,并让学生回去吹钢笔套和燃烧的蜡烛。

此外,音的高低也受口形的变化而变化。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

将吹笛的呼吸和口形进行系统复习。

过程

设计

吹奏中的呼吸和口形都不是固定不变的。

这是呼吸和口形的最本质的特征。

呼吸变化集中表现在吸气量的多少和呼气的缓急和粗细上。

口形的变化则集中表现在风门大小、口劲大小和上下唇的移位上。

它们都是依靠有关器官的肌肉收放来控制。

收缩力大,呼气就急,收缩力小,呼气则缓。

风门大,呼气就粗,风门小,呼气则细。

呼气的缓急对笛的发音的高低有着直接的关系。

呼气的粗细又对发音的强弱有着直接的关系。

呼吸和口形状态,还对音色起着决定性的作用。

严格地讲,任何不同的音高、不同的强弱、不同的音色,都是靠不同的呼吸和口形配合来获得。

通常所说的“口风”,就是指通过风门呼出的气流,也就是指呼吸和口形配合形成的气流。

呼气有缓急之分,风门和口劲有大小之分,作为呼吸和口形综合运用的口风,便包含了缓急、粗细的内容。

演奏者是依靠着呼气、风门、口劲的控制,即口风的缓急、粗细变化,来获得乐曲所要求的不同音质的。

(1)不同音高:

不同高低的吉主要是由口风的缓急来决定。

口风急发音较高、口风缓发音较低。

不同高低的发音还与口风走向有关。

发较高音的口风稍上,发较低音的口风稍。

一般来讲,笛子的中音区,以“开三孔作1”为例,吹中音区时,要求口风自然适中。

吹高音区时,要求口风较急(风门较小,双唇在微向后收的基础上稍稍向前输送,使气流细而集中)。

吹1-5的低音区时,要求口风较缓(风门比中音区稍大,双唇向嘴角两侧伸展后移,下唇紧贴笛身,使气流粗而有力)。

口风对不同高低的音的准确性有直接的关系。

当口形肌肉,特别是呼吸肌肉的收放力量不符合音高要求时,便会出现音的升高或降低。

例如唇肌,特别是呼吸肌肉力量的减弱,将不可避免地导致音的降低;唇肌,特别是呼吸肌肉过分紧张,又将会导致音的升高。

笛子发音不准,有时是笛子本身的质量问题,有时是吹奏者的口风不当造成的。

因此,发现笛音不准时,不要轻易动手去挖补笛孔,应先摸清笛音不准究竟是什么原因造成的。

课后反思

这节课继续练习口形,在练好的基础上,开始试着吹空音。

让学生自己试着调整吹出饱满的音。

部分学生始终吹不响,在口风的练习上还要加把劲。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生从理论和实际中了解吹笛发音的纯正。

过程

设计

发音的准确,是呼吸与口形(当然还应有手指)协调运动的结果,这种协调在吹奏时必须借助听觉器官随时加以校正。

(2)不同强弱:

音的强弱主要是由口风的粗细来决定。

口风粗发音较强,口风细发音较弱。

就像用折叠扇扇风一样如果把整个扇面打开,扇起的风面积较大,而折起一半去扇,风的面积就较小。

风门也是这样,口腔开阔,风门放大,口风就较租,口腔缩小,风门收小,风就较细。

较粗的口风吹入笛管,管内空气柱的震幅就较大,因此,发音较强。

而较细的口风吹入笛管,管内空气柱的震幅则较小,发音也就较弱。

吹强弱音时,应努力做到“强不高,弱不低。

强不散,弱不虚”。

吹强音时,口风较粗,要特别防止气速加急;吹弱音时,口风较细,要特别防止气速减缓。

在保证气速不变的前提下,使口风加粗、收细(气量加大、缩小),才可奏出音高不变,而强弱不同的声音来。

笛身稍向内转,可克服吹强音时经常出现的笛音升高的毛病,笛身稍向外转,可起到防止笛音降低的作用。

要做到强而不散,就必须加强口形肌肉的控制能力,使气流有节制地、自由地呼出。

要做到弱而不虚,又必须加强呼吸肌肉的控制能力,使气流像被拉住一样,逐渐呼出。

掌握以上的强弱控制以后,音的渐强渐弱也就不难做到了。

(3)不同音色:

对于笛子的音色要求一般是“松、厚、圆、亮”。

有时也需要“扁窄、闷暗”。

至于“紧、飘、散、杂”的发音,均属应克服之列。

课后反思

这节课继续练习口形和试着吹空音。

让学生试听调整吹出饱满的音。

部分学生还是吹不响,在口风的练习上还要加把劲。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生认识到笛子的各种音色是由呼吸和口形的配合形成的。

过程

设计

从演奏的角度讲,笛子各种音色是由呼吸和口形的配合决定的。

因此,要使笛子的音色丰富多变,就要不断地去调整呼吸状态和口形状态。

呼吸肌肉的收缩自然、协调、有力而富于弹性,呼气通过的部位,肺叶、气管、声门、口腔等松弛、通畅、开阔,使气流由深处自下向上源源输入吹孔,笛管内空气柱和笛管、笛膜震动充分,出音便显出松、厚、圆、亮的特色。

而减小呼吸肌肉收缩的力量和弹性,呼气通过的部位适当变紧、变窄,使气流通过时受到一定的限制,硬直、细窄地输入吹孔、笛管内空气拄和笛管、笛膜的震动受到一定制约,则又可获得一种“扁窄、闷暗”的音色。

另外,音色还与双唇内侧软膜的松紧程度有关。

双唇紧紧挤压,唇内软膜紧张,音色必然僵硬、呆滞、且带杂音。

反之,双唇软弱无力,唇内软膜毫无控制,音色必然松散、庞杂。

只有使呼吸与口形完全协调-致,唇内软膜松紧适度,才有可能获得理想的音色。

手指的运用

当呼吸与口形协调运动时,必须有手指开闭音孔,才可发出高低不同的音来。

若无手指配合,呼吸和口形将会变得毫无意义,由此可见手指对于吹奏来说是何等的重要了。

训练手指,使每个手指既能独立活动,又能紧密配合,使手指动作准确、灵活、迅速、持久是学习吹奏的重要课题。

吹奏中要保持手指的自然弯曲、手部和双臂的松弛。

因为,手指动作的准确、灵活、迅速、持久,是在手臂各关节及与之有关的肌肉组织较为放松的情况下获得的。

开放音孔时,手指一般不宜抬得过高。

过高则动作不迅速,影响演奏速度。

也不宜过低。

过低则影响发音的准确和音量,使发音含糊不清。

一般演奏速度较快、音符较短的乐句时,应稍低;而演奏速度较慢、音符较长的乐句或某些特殊技巧时,则应适当抬高。

手指按闭音孔要严密,但不要按得太死,要有一定弹性。

手指抬起时,需迅速放松。

手指的动作,不是关节和肌肉的自发活动,而是在大脑皮层支配下的自觉活动(条件反射)。

因此,为了扩大手指动作的自由,经常地对手指关节和肌肉加以训练(通过练习曲等),是十分必要的。

课后反思

这节课针对学生的不足,继续理论学习和实际吹奏相结合。

大部分同学在指导过后,终于会吹了,尽管声音还是不对,下节课需要再加强。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生了解正确使用舌头来吹奏笛子

过程

设计

舌头的运用

舌是一种由纵横交错的肌肉组成的综合体。

它在口腔内的不同运动方式,对笛音产生多方面的影响。

特别对呼气起着“开关”的作用。

舌在口腔内的运动,是依靠舌的肌肉收放来进行的。

当横肌收缩时,舌体变厚,舌尖后移,口腔容积相应变大;纵肌则具有与横肌相反的作用,它的收缩能使舌体变得扁平而松。

舌体纵横肌肉的不同收放,还能促使舌体本身向各个方向弯曲、伸展。

演奏中利用舌体纵横肌肉的交替收放,使舌体与上腭时而近贴,时而离开,造成呼气的时断时续,便产生分奏的音乐效果。

横肌收缩时,舌尖受到呼气的冲击,还能在口腔内做出一种迅速连续抖动的动作,将呼气打碎,这样又可产生出一种“如珠定盘”似的碎音效果。

为了节省肌肉能量,舌的动作,应在比较放松并富有弹性的情况下进行。

任何不正常的舌体紧张,都是十分有害的。

练习操。

课后反思

既然是用嘴吹笛子,那舌头也在演奏时扮演着重要的角色。

本节课就是让学生通过我的讲解和示范让学生了解舌头在演奏中起的重要作用。

并用练习操来让学生分解练习,起到了良好的效果。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生练习正确、有效的气练法,增强自己的气息。

过程

设计

气练法

第一节:

双腿齐肩分开,膝微曲。

两手臂自然垂于身两侧,口鼻同时缓慢吸气。

与此同时,两手心相对,自正前方逐渐上举至胸部,接着双臂向左右斜向拉开做扩胸动作,尽量使横隔膜向下压,气要吸足,直到不能再吸为止。

静止2秒钟后,再缓慢地吐气。

两手臂自两侧上方,手心向下逐渐下垂于身体两侧,恢复到原位。

气要吐尽,口内发出“嘘嘘”声,到不能再发出“嘘”声为止,以检验自己的确是把气吐尽了,吸与吐,往返为一次,做16次。

第二节:

双腿齐肩分开,膝微曲,两手臂自然垂于身体两侧,口鼻同时缓慢吸气,逐渐使横隔膜下压。

与此同时,两手心相对,自正前方逐渐上举到胸部。

接着双臂向左右斜向拉开,做扩胸动作。

气要吸足,直到不能再吸为止。

然后手心向正前,两臂猛地向前伸直,与此同时运用腹部的收缩机能,以最快的速度将气猛地喷出,要有爆发力,气流越急越好,最好将气一下喷完。

重复16次。

第三节:

双腿齐肩分开,膝微曲。

两臂向左右斜做扩胸动作,然后微张嘴,以最快速度,猛地吸进大量的气,越多越好。

再两手臂自两侧上方,手心向下,逐渐下垂于身体两侧。

与此同时缓慢地吐气,直至吐尽为止。

重复16次。

上述徒手练习,是大运动量的运气,吞吐量已达极点,久而持之就能增大本身的肺活量,增强横隔膜及腹部机能的弹性。

从而可以容纳更多的气,再加上运气的技术,气就显得更长,在演奏时就可以运用自如了。

课后反思

本节课重在徒手练习,要让学生在感受身体各部位的协调统一,运气自如。

课中尤其要感受到学生的状态,避免滥竽充数。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生通过正确的唇练法,解决唇部肌肉的灵活性。

过程

设计

唇练法

第一节:

嘴唇“推拿”。

两手食指按住上唇“人中”的两边肌肉,以顺时针或逆时针方向作旋转“推拿”(搓揉),正反各8次。

然后用两食指按住下唇人中的两边肌肉,同样以顺时针或逆时针方向,作旋转搓揉正反各8次。

第二节:

紧闭双唇,使口腔内部做扩大、缩小、再扩大、再缩小的循环往复动作,如吞食物一般。

同时打开咽吼部,如同发“啊”的声音,但是并不发出音。

重复16次。

第三节:

闭唇嘟嘴,然后两嘴角向后收,使嘴唇一前一后反复运动。

接着上唇包下唇,再下唇包上唇,交替进行。

上述动作各作16次.最后,上牙刮下唇,下牙刮上唇,交叉各做16次。

唇练法是着重解决唇部肌肉的灵活性,和风门(唇部)调节的功能以加强唇肌及口腔喉肌对乐曲所需的应变能力.这是省时省力见效的好方法,久而持之就能自如地适应各种乐曲的需要了。

课后反思

唇法的练习,让学生对学奏笛子有了新的认识,打好基础才是真。

学生虽然很辛苦,但很认真的练习。

注意一个一个检查,一个一个过关才行。

金坛市明珍实验学校《丝竹新韵》教案设计

活动项目

横笛教学

设计人员

丁飞

教学

目标

让学生通过正确的舌练法,加强舌的弹性。

过程

设计

舌练法

第一节:

上下齿挨住,舌尖自然抵住下齿,嘴里发出“嗒嘎嗒嘎”声,四个音为一拍,以每分钟170的速度,重复16拍为一次,共做8次(根据本身条件可慢可快)。

舌的位置向前、靠后各做4次。

第二节:

弹吐练习,双唇紧闭,舌的位置靠后,发“嘣八勒”声,三音为一拍,以每分钟224的速度,重复16拍为一次,共做8次。

重音放在“嘣”字上,运用双唇肌肉收缩力量,“八