上海市杨浦区高三一模语文试题解析版.docx

《上海市杨浦区高三一模语文试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市杨浦区高三一模语文试题解析版.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

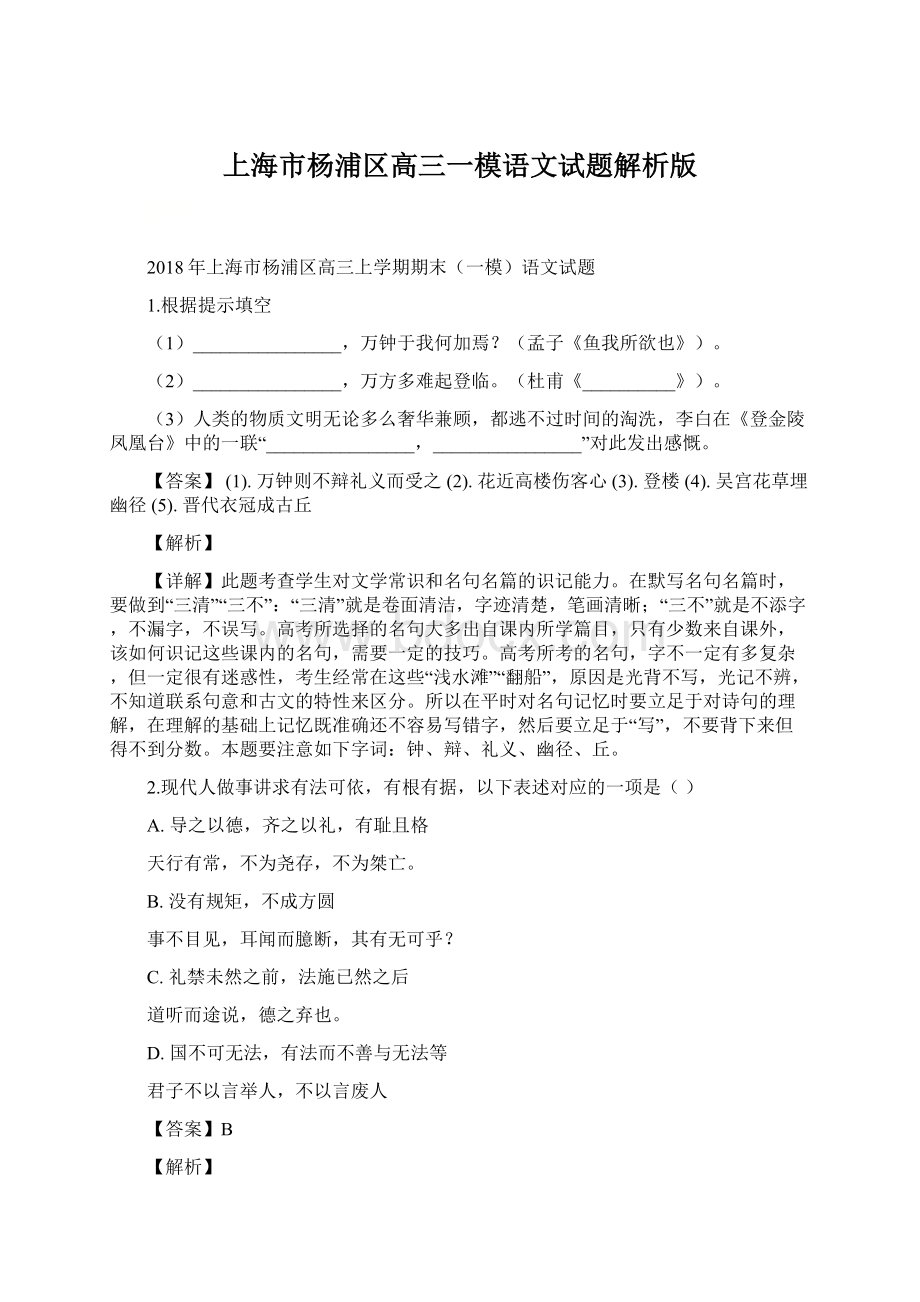

上海市杨浦区高三一模语文试题解析版

2018年上海市杨浦区高三上学期期末(一模)语文试题

1.根据提示填空

(1)________________,万钟于我何加焉?

(孟子《鱼我所欲也》)。

(2)________________,万方多难起登临。

(杜甫《__________》)。

(3)人类的物质文明无论多么奢华兼顾,都逃不过时间的淘洗,李白在《登金陵凤凰台》中的一联“________________,________________”对此发出感慨。

【答案】

(1).万钟则不辩礼义而受之

(2).花近高楼伤客心(3).登楼(4).吴宫花草埋幽径(5).晋代衣冠成古丘

【解析】

【详解】此题考查学生对文学常识和名句名篇的识记能力。

在默写名句名篇时,要做到“三清”“三不”:

“三清”就是卷面清洁,字迹清楚,笔画清晰;“三不”就是不添字,不漏字,不误写。

高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。

高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,考生经常在这些“浅水滩”“翻船”,原因是光背不写,光记不辨,不知道联系句意和古文的特性来区分。

所以在平时对名句记忆时要立足于对诗句的理解,在理解的基础上记忆既准确还不容易写错字,然后要立足于“写”,不要背下来但得不到分数。

本题要注意如下字词:

钟、辩、礼义、幽径、丘。

2.现代人做事讲求有法可依,有根有据,以下表述对应的一项是()

A.导之以德,齐之以礼,有耻且格

天行有常,不为尧存,不为桀亡。

B.没有规矩,不成方圆

事不目见,耳闻而臆断,其有无可乎?

C.礼禁未然之前,法施已然之后

道听而途说,德之弃也。

D.国不可无法,有法而不善与无法等

君子不以言举人,不以言废人

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生在提供的新情境中使用名篇、名句的能力。

解答此类试题,首先要审清楚题干的要求,如本题“现代人做事讲求有法可依,有根有据,以下表述对应的一项”,然后理解每个选项的意思,再选出符合题干要求的选项。

从题干来看,题干强调做事讲究规矩。

A项,“导之以德,齐之以礼,有耻且格”意思是“用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,而且有归服之心”,这是强调“道德教化的价值”,“天行有常,不为尧存,不为桀亡”意思为大自然的运行有其自身规律,这个规律不会因为尧的圣明或者桀的暴虐而改变,这是强调大自然的运行规律;

B项,“没有规矩,不成方圆”“事不目见,耳闻而臆断,其有无可乎”强调规矩重要性,不可主观臆断,与选项一致;

C项,“礼禁未然之前,法施已然之后”意思是礼制的约束在于事情没有发生之前,法律的施行在于事情发生之后,这是强调“礼制”的价值,“道听而途说,德之弃也”在路上听到传闻不加考证而随意传播,这是道德所唾弃的,这是说道听途说是一种背离道德准则的行为;

D项,“国不可无法,有法而不善与无法等”意思是国不可以没有法,而有漏洞的法律系统和没有法律系统一样,强调“法”的重要,“君子不以言举人,不以言废人”意思是君子不因为别人的话说得好就提拔他,也不因为别人的品德不好就废弃他的正确意见,这是说选拔人才时要考察他的品德和实际才能,不能仅凭听他的言谈。

ACD三项与题干不一致。

故选B。

3.填入下面一段空白处的词句,最恰当的一项是()

中国古典诗文的审美通常停留于农耕时代的意象,中国古代文学理论的气、运、镜、味等均是中国人独特情绪的表现。

然而,面对现代社会的复杂经验,以“诗评、文评”为主要内容的中国古代文学理论只能做出相当有限的反应。

A.精美的意象,隽永的意境仍能酣畅淋漓的表达

B.古典诗文的朦胧、雅致倒是十分贴切

C.精致的古典诗文,已显得力不从心

D.再精美的诗文都已经失去言说的能力

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查学生语言表达的连贯性。

解答此类题目,首先要明确设题的形式,如本题是从文中抽出一句话让考生进行选择,考生要把握前后的语境,明确主语的一致性,明确句式的对称性,明确前后内容的照应。

从“然而,面对现代社会的复杂经验”可知,后面内容发生转折,前面说“中国古典诗文的审美通常停留于农耕时代的意象……”,而后面说的是“面对现代社会的复杂经验”,结合“只能做出相当有限的反应”一句可以看出,精致的古典诗文,已显得力不从心。

AB两项与“然而……”后面的内容不一致,排除AB两项;

D项,“失去言说的能力”过于绝对,与后面的语境不合,排除D项。

故选C。

阅读下文,完成下列各题。

标准化时代的文化乡愁

(1)用坐标横轴表示诗的完美性,用纵轴表示重要性,确立一个坐标点,计算其所占面积,便可测算诗的伟大指数。

这种表述几近完美,将诗歌欣赏的感性沉迷转化为可资遵循的理性路径,将只能意会难以言传的审美体悟做成可视化的数学模型,既易于理解又具有操作性。

但这改变不了标准化时代“精致的平庸”的本质。

它回答不了如下问题:

为什么在我们的生命经验里,诗歌会比视像更美,更能让读者悸动与心跳、更能感受美丽与哀愁、更能使人眷恋这世间红尘?

(2)严格说,悟诗比解诗更重要。

南宋严羽借禅喻诗:

“大抵禅道唯在妙悟,诗道亦在妙悟。

”[1]行家眼中,这或者更贴近诗的本质:

诗歌往往只表现情绪,传达情感,能触摸这种情感,感受语言的体温,也就够了。

用分析、归纳与综合的理性思维去规训感性、直觉的艺术思维会适得其反。

(3)然而全世界的学术圈越来越迷恋于自我发明的一套言说方式,甚至将这种言说方式视作身份证明,尽管经不起推敲与追问。

[2]为了显示研究的科学性,一些学者用这些手段将读者绕得云里雾里后,得出一些不近人情且无聊透顶的结论。

经常在媒体上看到幸福公式、痛苦公式和各类不知所云的大学排行榜、发展指数。

学者们热衷于用图表、方程式、公式等数学语言对各种荒诞不经的学说进行华丽的包装,让那些愚蠢的想法显得证据确凿。

(4)对数字、公式、模型等理性语言的迷恋折射出论文价值的真实来源。

工业革命后,人类文明加速,划时代的科学发现差不多都是以论文为呈现形式。

在众多文体中,论文的优先地位得以彰显并逐渐巩固,科学研究范式获得众星捧月般的尊崇。

[3]

(5)“五四”以来,科学与民主深入人心。

崇尚科学放之四海而皆准,怕的是将崇尚科学偷换成崇尚论文。

人类文明积累到今天,任何领域要做出一点点小小的发现谈何容易?

但在发表压力之下,大量“精致的平庸”的论文被生产出来。

[4]

(6)更可怕的是将论文变成一种变相的控制技术。

但很不幸,本来代表着人类探索未知世界勇气与热情的论文正逐渐变成大工业生产线上的流水产品。

论文越来越八股,引论、本论、结论,对应破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股。

这是一套规训体系,别想另搞一套,谁敢不按这种套数写作?

因此,论文已经变成了一种标准化产品,它操持着典型的工业化语言,其本质是为了顺应整个工业化大生产的需要,从业者必须听话,配合流水线生产规则,主动阉割掉才情与灵气,不能有任何反抗标准化的冲动。

(7)过度重视论文,造就了一个空前无趣的时代。

在电子传媒逐步取代纸质媒体的今天,各种学术期刊还在逆市飘红,大量根本没发行量的学术期刊还活得异常滋润,中国学术界每年还要向SCI“进贡”几十亿论文版面费。

学者们一方面忙着计算各种投入与收益,另一方面繁忙地出席各种名目的论坛和会议,在会上互选为大师,使这个乏味时代增添了不少娱乐色彩。

这样下去,只怕人们最后会分不出“红了樱桃绿了芭蕉”与“樱桃红了芭蕉绿了”的区别。

4.第

(1)段中加点词语在文中的含义是。

5.下列四个例子最适合放置在[1][2][3][4]处的顺序是()

①明显的标志是,人文社会学往往被冠以人文社会科学之名,因为,不加上“科学”两字,很难在学科分类日益细琐的现代知识体系里占据一席之地。

②全球顶级学术期刊《自然》就曾发表过论证女子腰围大小与所生孩子性别关系的论文,作者用一串醒目的数据加上花样百出的图表,让评审专家们忘掉了生物学基本常识:

生男生女由染色体决定。

③民国时期有教授讲诗,一堂课下来,只一首一首朗诵,顶多在精妙之处停顿,连声感叹 “好诗,好诗”。

④经济学者开玩笑说,你只要用几个复杂的模型作为论证方法,哪怕最终结论只是“中西部经济落后于东部沿海”这样的常识,也会有不少杂志愿意刊布你的成果。

A.③②①④B.①④③②C.①③②④D.③④①②

6.下列说法符合文意的一项是()

A.标题中的“文化乡愁”是指作者希望学术研究恢复“妙悟”的方式。

B.作者认为用“论文”作为学术成果的呈现方式反而是不科学的。

C.作者认为学术界迷恋运用数据、图表、公式

论文是学术控制的一种表现。

D.作者反思了“五四”时期的“科学”观念,认为当时提倡科学是错误的。

7.分析第(7)段画线句在文中的作用。

8.概括本文的行文思路。

【答案】4.顺应工业化大生产的需要产生的标准化论文,虽然符合规划却没有灵气和才气5.D6.C

7.

(1)和第一段形成首尾照应。

都是谈诗歌鉴赏的行为和结果。

(2)第一段借模型分析诗歌引入话题,结尾段举具体事例论证有诗境和无诗境的区别及人们诗歌鉴赏水平的滑坡。

生动直观地证明了标准化时代文化飘零的恶果。

8.本文开头从诗歌鉴赏的一种怪异方法一一坐标分析法入题,浅显生动地提出观点:

标准化时代正“标致而平庸”。

随后从现象分析剑本质,指出“将崇尚科学偷换成崇尚论文”是时代流弊,分析了这一现象的成冈和发展趋势。

最后结合当下学术界舍本逐末的怪现状,进一步大声疾呼警惕“标致而平庸”的标准化时代需要切实传承文化,而不是哗众取宠。

【解析】

【4题详解】

本题考查学生分析词语在文中的含义的能力。

解答此类试题,首先要审清楚题干的要求,如本题问的是“第

(1)段中加点词语在文中的含义”,然后到第

(1)段中找到加点词语,理解其字典意,再在语境中联系上下文理解其语境意。

结合前面“用坐标横轴表示诗的完美性,用纵轴表示重要性,确立一个坐标点,计算其所占面积,便可测算诗的伟大指数。

这种表述几近完美,将诗歌欣赏的感性沉迷转化为可资遵循的理性路径”可知,“精致的平庸”中“精致”是指符合规划;结合后面“……它回答不了如下问题:

为什么在我们的生命经验里,诗歌会比视像更美,更能让读者悸动与心跳、更能感受美丽与哀愁、更能使人眷恋这世间红尘”可知,“精致的平庸”中“平庸”是指缺乏灵气和才气。

把这两处内容结合到一起即可。

【5题详解】

本题考查学生理解文章内容以及语言表达连贯的能力。

解答此类试题,首先要审清楚题干的要求,如本题“下列四个例子最适合放置在[1][2][3][4]处的顺序”,然后运用语文知识,依据语境、内容,进行排序、补充、判断。

第一处,文章第二段开头说“悟诗比解诗更重要”,重点强调“悟”,再结合后面“行家眼中,这或者更贴近诗的本质:

诗歌……感受语言的体温,也就够了”可知,此处的语境主要强调“悟”,而且是通过朗读来悟,这与第③句中“民国时期有教授讲诗,一堂课下来,只一首一首朗诵……”相合,故此处应选③;

第二处,结合后面“为了显示研究的科学性,一些学者用这些手段将读者绕得云里雾里后,得出一些不近人情且无聊透顶的结论”可知,前面的横线上应该涉及“这些手段”,即④中的“用几个复杂的模型作为论证方法”,同时还应该有“不近人情且无聊透顶的结论”这一信息,即④中的“最终结论只是‘中西部经济落后于东部沿海”这样的常识’”,故此处应选④;

第三处,结合前面“在众多文体中,论文的优先地位得以彰显并逐渐巩固,科学研究范式获得众星捧月般的尊崇”可知,后面应是说论文的科学研究范式受到尊崇,与①中“……人文社会学往往被冠以人文社会科学之名”相连,故此处应选①;

第四处,结合前面“但在发表压力之下,大量‘精致的平庸’的论文被生产出来”可知,后面应该列举有关“‘精致的平庸’的论文”的例子,即②中“全球顶级学术期刊《自然》就曾发表过论证女子腰围大小与所生孩子性别关系的论文”,故此处应选②。

故选D。

【6题详解】

本题考查学生对文章综合赏析能力。

此类题考查的角度较多,有内容的理解,主旨的概括,表现手法的分析等。

A项,“标题中的‘文化乡愁’是指作者希望学术研究恢复‘妙悟’的方式”错误,该分析无中生有,结合文本可知,标题“标准化时代的文化乡愁”的“文化乡愁”是指“标致而平庸”的标准化时代文化的哗众取宠现象;

B项,“作者认为用‘论文’作为学术成果的呈现方式反而是不科学的”错误,作者没有说用论文是不科学的,选项属于无中生有;

D项,“当时提倡科学是错误的”曲解文意,文章第五段只是说“‘五四’以来,科学与民主深入人心。

崇尚科学放之四海而皆准,怕的是将崇尚科学偷换成崇尚论文”,作者担心的是“崇尚科学偷换成崇尚论文”。

故选C。

【7题详解】

本题考查学生分析词、句、段在文中的作用的能力。

解答此类试题,首先要审清楚题干的要求,如本题“分析第(7)段画线句在文中的作用”,然后找到画线句,理解概括其意思,再从内容与结构两方面思考。

先看写了什么内容,第七段说“这样下去,只怕人们最后会分不出‘红了樱桃绿了芭蕉’与‘樱桃红了芭蕉绿了’的区别”,这是这种诗歌鉴赏行为的结果,即按照标准化时代的鉴赏方式来鉴赏诗歌,会导致诗歌鉴赏水平的下滑,同时这也是以诗歌鉴赏为例来证明标准化时代文化飘零的恶果;再看这一内容与上文的关联,画线句讲述的是诗歌鉴赏的行为结果,而文章开头也是谈诗歌鉴赏的行为结果,由此可知,与开头构成首尾呼应。

【8题详解】

本题考查学生概括结构特点,梳理行文思路的能力。

解答此类试题,首先要审清楚题干的要求,如本题要求“概括本文的行文思路”,然后结合文章的标题把握论证的中心话题,接着看文章一共几段文字,每段文字的中心句、总结句是什么,段和段之间的关系是什么,还要注意答题结构,分层概括要点。

答题时采用“首先……其次……然后……最后……的形式”。

文章标题“标准化时代的文化乡愁”给出文章的话题,即标准化时代的文化圈的的怪现状;文章一共七段文字,第一段和第二段谈诗歌鉴赏中的一种怪异的方法,由此引出话题,第三段开头说“然而全世界的学术圈越来越迷恋于自我发明的一套言说方式,甚至将这种言说方式视作身份证明……”,这是由诗歌鉴赏的怪现象引出学术圈的现象,第四段“对数字、公式、模型等理性语言的迷恋折射出论文价值的真实来源”,第五段“‘五四’以来,科学与民主深入人心。

崇尚科学放之四海而皆准,怕的是将崇尚科学偷换成崇尚论文”,第六段“更可怕的是将论文变成一种变相的控制技术”,这三段分析这种现象的本质,并分析其发展的趋势,第七段“这样下去,只怕人们最后会分不出‘红了樱桃绿了芭蕉’与‘樱桃红了芭蕉绿了’的区别”指出危害,并发出呼吁。

考生根据这种方式概括答题即可。

【点睛】解答结构思路类题目,首先应分段或分层阅读全文,逐段或逐层概括段意或层意。

遇到个别语句不懂时,可以先跳过去,等读完全文,再回读。

然后要抓中心句和关键句,尤其是起始句、结束句和结论句,明晓每段要表达的意思;找出作者的观点(分论点和中心论点),明确作者要论证、阐发什么,是怎样论证、阐发的,用了哪些论据和方法,论点和论据有怎样的联系等。

要特别注意信息的标志。

可以作为标志性的词语有:

顺序词、关联词、指代词、范围词、类别词、过渡词,以及文中不同地方反复出现的同义或近义的词语。

阅读时要特别将它们圈画出来。

阅读下文,完成下列各题。

擅于到来的人和擅于离别的人

李娟

我妈是擅于到来的人。

她出现在我面前的时候,总是伴随着坏天气和无数行李。

她冒雪而来,背后背一个大包,左右肩膀各挎一个大包,双手还各拎一只大包。

像是一个被各种包劫持的人。

一见面,顾不上别的,她先从所有包的绑架中拼命脱身。

气儿还没喘匀,就催着我和她去拿剩下的东西。

我跟着她走到楼下,看到单元门外还有两倍之多的行李。

我妈为我带来的东西五花八门。

其中最值得一提的是两根长棍。

准确地说,应该是两棵小松树的树干。

笔直细长,粗的一端比网球略粗,细的一端比乒乓球略细。

大约三米多长……

难以想象她是怎么把这两根树干带上班车的。

要知道,在当时,所有的班车都不允许在车顶上装货了。

放进下面的行李仓?

也不可能。

放到坐椅中的过道里?

更不可能。

况且她还倒了三趟车。

总之这是千古之谜。

她把这两根树干挂在我的阳台上方,然后……让我晾衣服……

她骄傲地说:

“看!

细吧?

看!

长吧?

又长又细又直!

我找了好久才找到这么好的木头!

真是很少能见到这么好的,又长又细又直!

……”——于是就给我带到阿勒泰了。

是的,她扛着这两根三米长的树干及一大堆行李,倒了三趟车。

没有候车室,没有火炉。

她在省道线或国道线的路口等着。

前不着村,后不着店。

她守着她的行李站在茫茫风雪之中。

不知车什么时候来,也不知车会不会来。

头一天她也在同一个路口等了半天,又冷又饿,最后却被路过的老乡告之班车坏了,要停运一天……但第二天她仍站在老地方等待,心怀一线希望。

世界上最强烈的希望就是“一线希望”。

后来车来了。

司机在白茫茫天地间顶着无边无际的风雪前行,突然看到前方路口的冰雪间有一大团黑乎乎的事物。

据他的经验,应该有三到五个人在那里等车。

可是走到近前,却发现只有一个人和三到五个人的行李。

总之,她不辞辛苦给我带来了两根树干。

——它们又长又直又匀称,最难得的是,居然还那么细。

她觉得这么好的东西完全能配得上城里人。

却没想到城里人随便牵根铁丝就能晾衣服。

后来我搬家了。

那两根木头实在没法带走,便留给了房东。

不知为什么,当时一点也不觉得可惜。

又过去了好几年,搬了好几次家,最后打算辞职。

我妈说:

“你要是离开阿勒泰的话,一定记得把我的木头带回来。

”……到那时,才突然间感到愧疚。

我告诉她早就没了。

她伤心地说:

“那么好的木头!

那么直,那么长,关键是还那么细!

你怎么舍得扔了!

”

却丝毫不提当年把它们带到阿勒泰的艰辛。

那是2003年左右,我在阿勒泰上班,同时照料不能自理的外婆。

工资六百块,两百块钱交房租费,两百块钱存到冬天交暖气费,剩下两百块钱是生活费。

也就是说,日子过得相当紧巴。

我妈第一次来阿勒泰时,一进到我的出租屋,第一件事就是把所有房间的30瓦灯泡拧下来,统统换成她带来的15瓦的。

第二件事是帮我灭蟑螂。

那时我不敢杀生,后果便是整幢楼的邻居都跟着遭殃。

我妈烧了满满一壶开水,往暖气片后面猛浇。

黑压压的蟑螂爆炸一般四面逃窜,更多的被沸水冲得满地都是。

接下来的行程内容是逛街。

乡下人难得进一次城,她列了长长的清单。

然而什么都嫌贵。

最后只买了些蔬菜。

菜哪儿没卖的?

但是阿勒泰的菜比富蕴县的便宜。

还买了几株带根的花苗。

天寒地冻的,她担心中途倒车的时候花苗被冻坏,便将它们小心地塞进一个暖瓶里,轻轻旋上盖子。

她每次来阿勒泰顶多呆一天。

一天之内,她能干完十天的事情。

每次她走后,好像家里撤走了一支部队。

走之前,她把她买的宝贝花慷慨地分了我一支。

我家没有花盆,她拾回一只塑料油桶,剪开桶口,洗得干干净净。

又不知从哪儿挖了点土,把花种进去,放在我的窗台上。

因为油壶是透明的,她担心阳光直晒下土太烫了,对根不好,特意用我的一本书挡着。

她走后,只有这盆花和花背后的那本书见证了她曾到来。

而我,我最擅长离别。

迄今为止,我圆满完成过各种各样的离别。

我送我妈离开,在客运站帮她买票,又帮她把行李放进班车的行李厢,并上车帮她找到座位。

最后的时间里,我俩一时无话可说,一同等待发车时间的到来。

那时,我想起来很久很久以前的另一场离别。

旧时的伤心与无奈突然深刻涌上心头。

我好想开口提起那件事,我强烈渴望得知她当时的感受。

却无论如何都说不出一句话来。

此时此刻,彼此间突然无比陌生。

甚至微微尴尬。

我又想,人是被时间磨损的吗?

……不是的。

人是被各种各样的离别磨损的。

这时,车发动了。

我赶紧下车,又绕到车窗下冲她挥手。

就这样,又一场离别圆满结束了。

最后的仪式是我目送这辆平凡的大巴车带走她。

然而,车刚驶出客运站就停了下来。

高峰期堵车。

最后的仪式迟迟不能结束。

我一直看着这辆车。

我好恨它的平凡。

我看着它停了好久好久。

有好几次强烈渴望走上前去,走到我妈窗下,踮起脚敲打车窗,让她看到我,然后和她再重新离别一次。

但终于没有。

9.简析文中画线句“像是被各种包劫持的人”的表达效果。

10.文中画曲线部分的文字包含多次转折的意味。

请对此进行分析。

11.文章结尾“但终于没有”独立成章,请分析其作用。

12.“到来”和“离别”一详一略,请对此赏析。

【答案】9.采用拟人和夸张的修辞手法,不说妈妈肩扛手提大包小包的辛劳形象,反说是被各种包劫持。

形象生动地表现妈妈来看望我时负重劳顿的形象,村托出妈妈深沉朴实的母爱,与后文我的疏忽草率形成对比。

10.转折一:

母亲带来时候艰辛,但是搬家刚我却毫不怜惜地把两根木头送了人。

转折二:

我打算辞职离开时,早已忘记了那两根木头,母亲却念念不忘。

转折三:

母亲虽然很不开心,但只是伤感木头的难得,不责怪我的寡情。

转折四:

母亲只是念叨木头的珍贵,却不淡自己送木头的一路艰辛。

行文不断转折,将往事不断穿插叙述,将我的冷漠和母亲的慈爱形成多次对比,表现出母亲不计回报关心子女的慈祥善良的形象,也蕴含了我的愧疚和自责之情。

11.(l)语言精练,暗含褒贬,韵味深长,耐人回味。

(2)语言节奏和内容上均和倒数第二段形成转折。

语言节奏的变化使文章中我想再送一次母亲却没有行动的想法和行为进一步形成强烈的对比,带给读者心灵的震撼。

强烈地表达出我作为子女对母亲的知恩不报的愧疚和悔恨之情。

(3)这样的故事结局令人遗憾,也更催人自省,唤起了读者的感动和反思。

树欲静而风不止,父母的爱不会停息,子女却回报挺少,令人唏嘘。

12.一详:

写母亲到来时,板尽铺陈,写母亲带的东西多,写母亲长途劳顿的艰辛,写母亲做的家务多,写母亲对我的照顾和帮助风风火火无微不至,在记叙描写中表现了母亲对我的深沉、细腻、无怨无悔的关爱。

一略:

写我送别母亲的流程化、形式化,写我无话可说的尴尬。

表现出我对母爱受之无愧而对报答却疏于表达的冷漠、惫懒。

通过一详一略形成对比,鲜明生动地表达山我作为子女,顿悟到母亲爱子女的伟大无私和子女报答母亲的迟钝疏忽。

表现了作者的反思,也引发了读者共鸣。

【解析】

【9题详解】

本题考查学生赏析句子的表达效果的能力。

解答此类试题,首先要审清楚题干的要求,如本题“简析文中画线句‘像是被各种包劫持的人’的表达效果”,然后找到文中的语境,结合语境对句子进行含义解读,并从修辞等角度赏析句子。

从文中来看,第二段说“她冒雪而来,背后背一个大包,左右肩膀各挎一个大包,双手还各拎一只大包。

像是一个被各种包劫持的人”,这句话是形容母亲肩扛手提大包小包的形象,句中的“劫持”是人才有的行为,此处用来形容“包”,这是使用拟人的修辞;而“被各种包劫持”则含有夸张的效果。

结合语境可知,母亲带着各种各样的包来看“我”,展现出母亲对“我”的爱,与下文“我”的疏忽形成对比。

考生结合这些分析作答即可。

【10题详解】

本题考查学生分析语段含义及语段间关系的能力。

解答此类试题,首先要审清楚题干的要求,如本题“文中画曲线部分的文字包含多次转折的意味。

请对此进行分析”,然后对语段进行解读,找出语段间的关系,找出语段中的几次转折,并进行分析。

如“后来我搬家了。

那两根木头实在没法带走,便留给了房东”可以看出“我”的不在乎,不珍惜,而母亲带来的时候却是那么艰辛,这是一次转折;如“当时一点也不觉得可惜”“又过去了好几年,搬了好几次家,最后打算辞职”“到那时,才突然间感到愧疚”可以看出“我”已经忘记那根木头,而母亲却是“那么好的木头!

那么直,那么长,关键是还那么细!

你怎么舍得扔了”,念念不忘,这是一次转折;“她伤心地说”“那么好的木头!

那么直,那么长,关键是还那么细!

你怎么舍得扔了”,母亲确实伤心,却没有责怪