必修四寡人之于国也复习测试附答案苏教版.docx

《必修四寡人之于国也复习测试附答案苏教版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《必修四寡人之于国也复习测试附答案苏教版.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

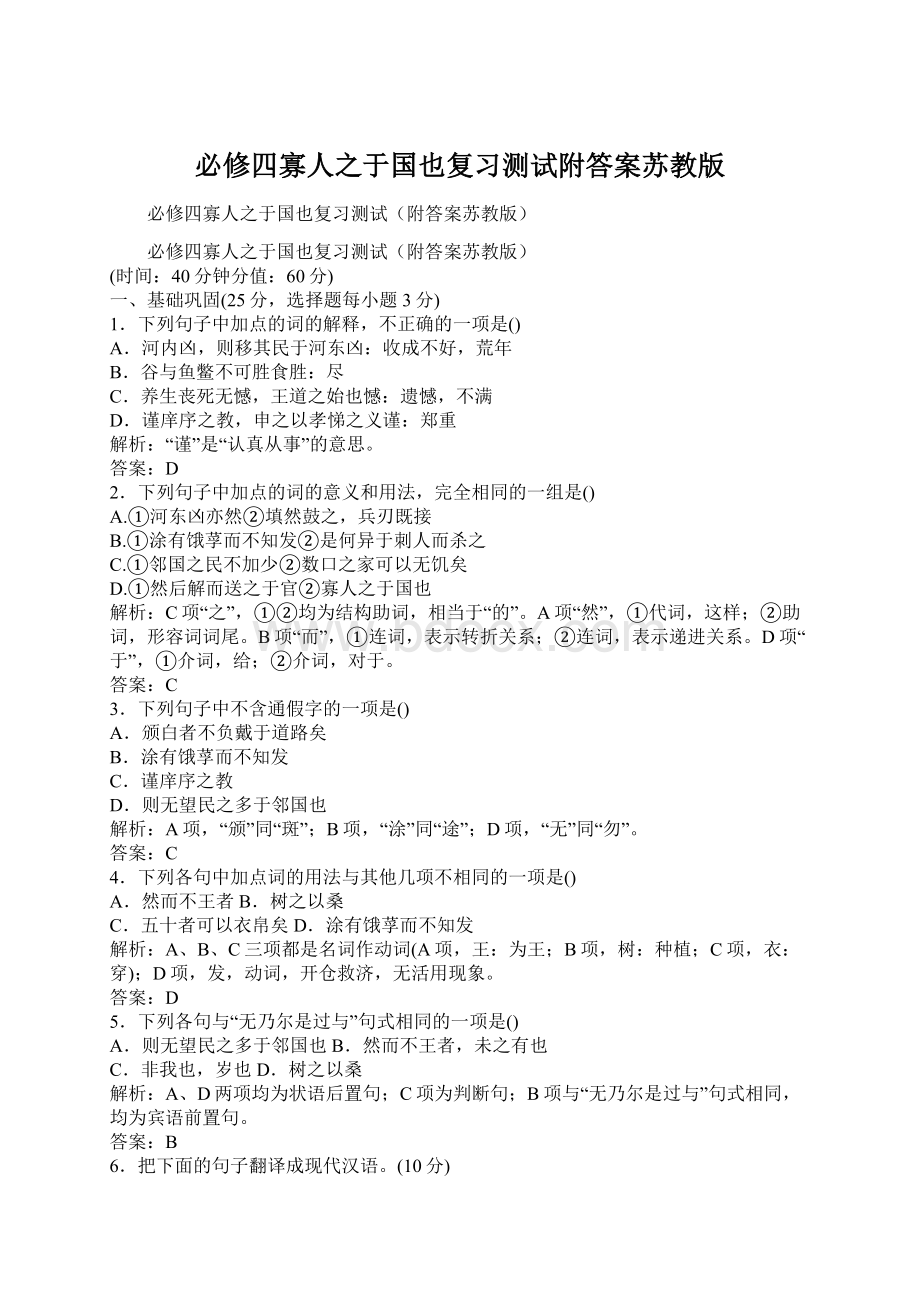

必修四寡人之于国也复习测试附答案苏教版

必修四寡人之于国也复习测试(附答案苏教版)

必修四寡人之于国也复习测试(附答案苏教版)

(时间:

40分钟分值:

60分)

一、基础巩固(25分,选择题每小题3分)

1.下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()

A.河内凶,则移其民于河东凶:

收成不好,荒年

B.谷与鱼鳖不可胜食胜:

尽

C.养生丧死无憾,王道之始也憾:

遗憾,不满

D.谨庠序之教,申之以孝悌之义谨:

郑重

解析:

“谨”是“认真从事”的意思。

答案:

D

2.下列句子中加点的词的意义和用法,完全相同的一组是()

A.①河东凶亦然②填然鼓之,兵刃既接

B.①涂有饿莩而不知发②是何异于刺人而杀之

C.①邻国之民不加少②数口之家可以无饥矣

D.①然后解而送之于官②寡人之于国也

解析:

C项“之”,①②均为结构助词,相当于“的”。

A项“然”,①代词,这样;②助词,形容词词尾。

B项“而”,①连词,表示转折关系;②连词,表示递进关系。

D项“于”,①介词,给;②介词,对于。

答案:

C

3.下列句子中不含通假字的一项是()

A.颁白者不负戴于道路矣

B.涂有饿莩而不知发

C.谨庠序之教

D.则无望民之多于邻国也

解析:

A项,“颁”同“斑”;B项,“涂”同“途”;D项,“无”同“勿”。

答案:

C

4.下列各句中加点词的用法与其他几项不相同的一项是()

A.然而不王者B.树之以桑

C.五十者可以衣帛矣D.涂有饿莩而不知发

解析:

A、B、C三项都是名词作动词(A项,王:

为王;B项,树:

种植;C项,衣:

穿);D项,发,动词,开仓救济,无活用现象。

答案:

D

5.下列各句与“无乃尔是过与”句式相同的一项是()

A.则无望民之多于邻国也B.然而不王者,未之有也

C.非我也,岁也D.树之以桑

解析:

A、D两项均为状语后置句;C项为判断句;B项与“无乃尔是过与”句式相同,均为宾语前置句。

答案:

B

6.把下面的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?

(4分)

译文:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)直不百步耳,是亦走也。

(2分)

译文:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)是何异于刺人而杀之,曰:

“非我也,兵也。

”(4分)

译文:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

(1)邻国的百姓没有更少,我的百姓没有更多,这是为什么呢?

(2)(那些人)只是没有(跑)一百步罢了,但这也是逃跑啊。

(3)这种说法与拿刀把人杀死后,说‘杀死人的不是我,是兵器’又有什么不同呢?

二、阅读鉴赏(20分,选择题每小题3分)

阅读下面的文言文,完成7~11题。

孟子见梁惠王①。

王曰:

“叟,不远千里而来,将有以利吾国乎?

”

孟子对曰:

“王!

何必曰利?

亦有仁义而已矣。

王曰‘何以利吾国?

’大夫曰‘何以利吾家?

’士庶人曰‘何以利吾身?

’上下交征利而国危矣。

万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

苟为后义而先利,不夺不餍。

未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。

王曰仁义而已矣,何必曰利?

”

梁惠王曰:

“寡人愿安承教。

”

孟子对曰:

“杀人以梃②与刃,有以异乎?

”曰:

“无以异也。

”“以刃与政,有以异乎?

”曰:

“无以异也。

”曰:

“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿殍。

此率兽而食人也!

兽相食,且人恶之;为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?

仲尼曰:

‘始作俑者,其无后乎!

’为其像人而用之也。

如之何其使斯民饥而死也?

”

梁惠王曰:

“魏国,天下莫强焉,叟之所知也。

及寡人之身,东败于齐,长子死焉;西丧地于秦七百里;南辱于楚。

寡人耻之,愿为死者一洗之,如之何则可?

”

孟子对曰:

“地方百里而可以王。

王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨,壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。

彼夺其民时,使不得耕耨以养其父母。

父母冻饿,兄弟妻子离散。

彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌?

故曰,仁者无敌。

”

(节选自《孟子•梁惠王》,有删改)

注]①梁惠王:

即魏惠王,曾迁都大梁,所以魏国又称梁国。

②梃:

木棒。

7.下列各句中加点的词,解释不正确的一项是()

A.不夺不餍餍:

满足

B.壮者以暇日修其孝悌忠信修:

治理

C.可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣挞:

打击

D.王往而征之征:

讨伐

解析:

“修”意为“学习”。

答案:

B

8.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

A.①其无后乎②其皆出于此乎

B.①以刃与政,有以异乎②失其所与,不知

C.①为其像人而用之也②为国者无使为积威之所劫哉

D.①不得耕耨以养其父母②具以沛公言报项王

解析:

A项“其”,都是语气副词,表示推测语气,大概。

B项“与”,①连词,和、同;②动词,结交、依附。

C项“为”,①介词,因为;②介词,被。

D项“以”,①连词,来;②介词,把。

答案:

A

9.下面六句话分别编为四组,全部直接体现孟子仁政思想的一组是()

①何必曰利?

亦有仁义而已矣②以刃与政,有以异乎

③始作俑者,其无后乎④省刑罚,薄税敛⑤仁者无敌⑥愿为死者一洗之

A.①②⑤B.②③⑥

C.①④⑤D.③④⑥

解析:

②是间接体现;③是仲尼的话;⑥是梁惠王的话。

答案:

C

10.下列对选文有关内容的理解与分析,不正确的一项是()

A.孟子认为,一个国家如果上上下下互相争夺利益,那就危险了,并通过利害分析,进一步劝诫梁惠王只要讲仁义就可以了,不必谈利益。

B.孟子询问梁惠王用刀子杀死人和用政治害死人有什么不同,是要借此提醒梁惠王施行仁政,不要使老百姓活活地饥饿至死。

C.梁惠王想洗雪魏国的耻辱,向孟子询问对策,孟子建议梁惠王对百姓施行仁政,并明确指出他让百姓生活在苦难中,必难以抵挡入侵之敌。

D.孟子面对梁惠王的利国的急切心态,先表明自己施行仁义的观点,然后运用比喻论证来阐明施行仁义的意义,最后指出施行仁义的具体措施。

解析:

C项,“让百姓生活在苦难中,必难以抵挡入侵之敌”说法错误,原文是假设秦、楚君王的行为,而非梁惠王自身行为。

答案:

C

11.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

(1)未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。

(4分)

译文:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?

(4分)

译文:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

(1)没有讲求仁义却遗弃自己父母的,也没有讲求仁义却轻慢自己君王的。

(2)作为老百姓的父母官,施行政治,却不免做出类似于驱赶野兽去吃人的事情来,那他们作为百姓父母官(的意义)又在哪里呢?

参考译文:

孟子谒见梁惠王。

惠王说:

“老先生,您不远千里而来,将有什么有利于我的国家吗?

”

孟子回答道:

“大王!

您为什么一定要说到利呢?

只要有仁义就可以了。

大王说‘怎样有利于我的国家?

’大夫说‘怎样有利于我的封邑?

’士人和平民说‘怎样有利于我自身?

’上上下下互相争夺利益,那国家就危险了。

在拥有万辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有千辆兵车的大夫;在拥有千辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有百辆兵车的大夫。

在拥有万辆兵车的国家里拥有千辆兵车,在拥有千辆兵车的国家里拥有百辆兵车,不算是不多了。

但如果把义放在后头而把利放在前头,那他们不争夺是不会满足的。

没有讲求仁义却遗弃自己父母的,也没有讲求仁义却轻慢自己君王的。

大王只要讲仁义就可以了,何必谈利呢?

”

梁惠王说:

“我很乐意听您的指教。

”

孟子回答说:

“用木棒打死人和用刀子杀死人有什么不同吗?

”梁惠王说:

“没有什么不同。

”孟子又问:

“用刀子杀死人和用政治害死人有什么不同吗?

”梁惠王回答:

“没有什么不同。

”孟子于是说:

“厨房里有肥嫩的肉,马房里有健壮的马,可是老百姓面带饥色,野外躺着饿死的人。

这无异于驱赶兽类去吃人啊!

野兽自相残食,人尚且厌恶这种行为;作为老百姓的父母官,施行政治,却不免做出类似于驱赶野兽去吃人的事情来,那他们作为百姓父母官(的意义)又在哪里呢?

孔子说:

‘开始用俑殉葬的人,大概没有后嗣了吧!

’这不过是因为俑太像活人而用来陪葬罢了。

(施行政治)又怎么可以使老百姓饥饿至死呢?

”

梁惠王说:

“我们魏国,以前天下没有哪个国家比它更强大的了,这是老先生您所知道的。

(可是)等到传到我手中,东边被齐国打败,我的长子也牺牲在这里;西边又割给秦国七百里地,南边又被楚国欺侮。

对此我深感耻辱,想要为死难者尽洗此恨,要怎么办才好呢?

”

孟子回答道:

“百里见方的小国也能够取得天下。

大王如果对百姓施行仁政,少用刑罚,减轻赋税,(提倡)深耕细作、勤除杂草,让年轻人在耕种之余学习孝亲、敬兄、忠诚、守信的道理,在家侍奉父兄,在外敬重尊长,(这样,)可以让他们拿起木棍打赢盔甲坚硬、刀枪锐利的秦、楚两国的军队了。

他们(秦、楚)常年夺占百姓的农时,使百姓不能耕作来奉养父母。

父母受冻挨饿,兄弟、妻儿各自逃散。

他们使自己的百姓陷入了痛苦之中,(如果)大王前去讨伐他们,谁能跟大王对抗呢?

所以说,有仁德的人天下无敌。

”

三、表达交流(15分)

12.用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和转述的主体,重组下面的句子。

可以改变语序,增删词语,但不要改变原意。

(5分)

孟子,性格锐利、强悍。

在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考答案:

是性格锐利、强悍的孟子在现实生活面前无奈地且战且退时爆发的,它为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

13.《寡人之于国也》中有“数罟不入洿池”的话,《史记》中也有“网开一面”的说法,合理利用自然资源,不滥采滥伐,与自然和谐相处,已经成为世界各国的共识。

请针对这一共识拟写一条公益广告语。

要求主题鲜明,形式工整,20字以内。

(4分)

答:

____________________________________________________________________

参考答案:

保护耕地,刻不容缓。

/但存方寸土,留与子孙耕。

/兴山水园林城,建生态宜居市。

/眼中有绿色,心中才快乐。

14.某外国文化代表团来华访问,请你为外国友人写一段介绍孟子的文字,内容要涉及孟子所处的时代,孟子的思想主张及意义,孟子的性格及论辩艺术,不少于80字。

(6分)

答:

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考答案:

在遥远的战国时代,齐鲁大地上,诞生了一位儒家圣人——孟子。

为了给那些“父子不相见,兄弟妻子离散”的百姓争得“衣帛食肉”“不饥不寒”的安乐生活,孟子背着“以民为本”的行囊,积极奔走号呼于各国诸侯间。

他机智敏锐的论辩艺术和独立高尚的人格,不愧为两千年来士大夫的楷模。