徐州市中考语文试题示例及答案解析.docx

《徐州市中考语文试题示例及答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《徐州市中考语文试题示例及答案解析.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

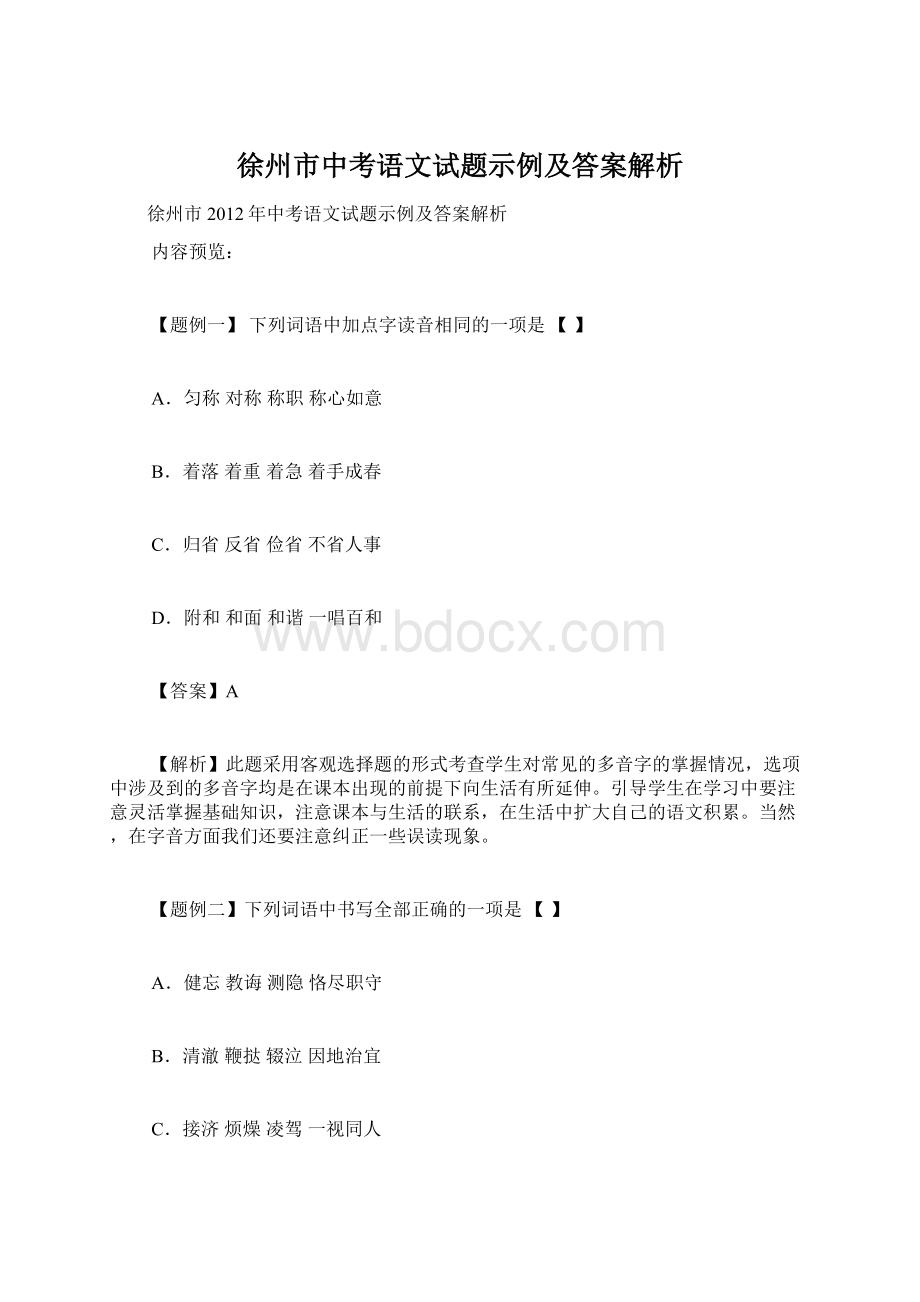

徐州市中考语文试题示例及答案解析

徐州市2012年中考语文试题示例及答案解析

内容预览:

【题例一】下列词语中加点字读音相同的一项是【】

A.匀称对称称职称心如意

B.着落着重着急着手成春

C.归省反省俭省不省人事

D.附和和面和谐一唱百和

【答案】A

【解析】此题采用客观选择题的形式考查学生对常见的多音字的掌握情况,选项中涉及到的多音字均是在课本出现的前提下向生活有所延伸。

引导学生在学习中要注意灵活掌握基础知识,注意课本与生活的联系,在生活中扩大自己的语文积累。

当然,在字音方面我们还要注意纠正一些误读现象。

【题例二】下列词语中书写全部正确的一项是【】

A.健忘教诲测隐恪尽职守

B.清澈鞭挞辍泣因地治宜

C.接济烦燥凌驾一视同人

D.推崇收敛诀别眼花缭乱

【答案】D

【解析】此题考查的所有字词均来自课本,以客观选择题的形式出现,有效的增加了考查的宽度,对引导学生重视课本基础字词的学习有较好的导向作用。

字形的错误主要出现在同音字和形近字上,学习中要注意以义辨形,从而达到理解和运用的程度。

【题例三】下列词语中加点字的字音和字形全都正确的一项是()

A.着(zháo)落庇(bì)护心怀叵(pǒ)测差(chā)强人意

B.狙(jū)击醇(chún)朴鳞次栉比(zhì)眼花缭(liáo)乱

C.伎俩(liǎnɡ)媲(pì)美义愤填膺(yīnɡ)吹毛求疵(cī)

D.缄(jiǎn)默执拗(niù)海市蜃(shèn)楼相形见拙(chù)

【答案】C(A着zháo―zhuóB醇―淳或纯D缄jiǎn―jiān,拙-绌)

【解析】采用客观选择题的形式,把语音和字形结合起来考查,延续了自2007年以来一以贯之的字词考查题型。

此题落实了2011年《中考命题说明》中“正确识记并辨析课文中重要词语的字音、字形”的考查要求,既能相对宽泛地考查学生对基础字词的掌握情况,又保持了题型的延续性,便于指导师生的学习、复习工作。

词语考查范围为初中语文课本及徐州市2011年《中考新航标·语文》中的重要词语。

在字音的考查上,侧重于多音字(如:

着、差、俩)和生活中常见的误读字(如:

庇、媲、疵、缄);在字形的考查上,侧重于同音字和形近字(如:

缭―了,绌―拙),引导学生在理解的基础上应用。

【题例四】阅读下面一段文字,完成后面的问题。

它是一片毫不起眼的叶子。

整整一个夏天,它以自己的本色隐没于大树的盛装之中,给炎热的日子平添了①(一抹一片)绿意。

可是,如今秋天到了。

在瑟瑟风声中,它日渐干枯,模样却变得越来越难看了。

终于有一天,它从高高的枝头②(吹落飘落)到了地上。

那一刻,它不由得发出最后一声叹息:

“唉,可悲的命呀,现在我一无用处了!

”

恰好有一只小虫子经过,看到面前的落叶,二话没说,就钻到了它的下面。

“多厚实的被子!

”虫子发出由衷的赞叹,。

⑴文中的①②两处应该选用的词语是

①②

⑵请修改文中画线句子的语病,把正确的句子写在下面的横线上。

⑶联系上文,补写出虫子心理活动的语句。

(加上标点不超过30个字)

【答案】

(1)①一抹②飘落

(2)“它日渐干枯,模样也变得越来越难看了。

”或“它日渐干枯,模样变得越来越难看了。

”(3)(着重从虫子内心高兴、愉悦、满足的角度来描写,语句通顺、连贯即得满分,否则酌情扣分,不是心理活动的不得分)例如:

它想:

“这下冬天不用发愁了,到时可以美美地睡上一觉。

”

【解析】这是一道有关基础知识和语言表达的综合考试题。

更加注重在具体语言情境中考查学生基础知识的灵活运用,考查那些活的有价值的知识,考查学生掌握基础知识的宽度。

表面上考查基础知识,实际体现的是能力素养。

通过阅读一段语言材料,考查了词语、句子和语言表达。

涉及的词、句皆是常见的和常用的,而且较为典型。

口语交际题在表达语意符合人物性格和心理的基础上,注意语意的连贯和得体。

【题例五】下列关于课外阅读名着的表述不正确的一项是()

A.《名人传》的作者是法国作家罗曼·罗兰。

作品叙述了贝多芬、米开朗琪罗和列夫·托尔斯泰的苦难而坎坷的一生,赞美他们的高尚品格和顽强奋斗的精神。

B.《骆驼祥子》为我们讲述了一个普通人力车夫的故事。

祥子为了实现拥有一辆自己的车的梦想,历尽苦难,三起三落,他与命运的抗争最后以惨败告终。

C.《繁星》《春水》大致包括了对母爱与童真的歌颂,对大自然的崇拜与赞颂以及对人生的思考和感悟等三个方面的内容。

D.《童年》是苏联作家高尔基以自身经历为原型创作的自传体小说,作品的主人公认为“就是到了生活已经无法忍受的时候,也要善于生活下去,要竭尽全力,使生命变得有益于人民”。

【答案】D(引文出自《钢铁是怎样炼成的》)

【解析】以客观选择题的形式考查学生名着阅读的情况,这是2011年中考题型的新变化之一。

新题型有效地扩大了名着阅读考查的广度,由以往对一部名着阅读的考查扩展到了五部,以规避复习中的猜题、押题现象,引导师生全面地展开复习。

设题的范围比较全面,包括作家和作品,人物和情节,作品的内容思想,作品的选材等。

【题例六】徐州电视台拟推出一档反映徐州历史文化传统的新栏目“话说徐州”,分若干期播出。

请利用下面提供的古人咏徐州诗句中的景点和人物,仿照示例,设计第三期节目的标题。

当年放鹤人何处?

胜地尚传项王名。

苏堤南北一行柳,黄河襟带古今情。

万顷碧波荡楚韵,九里烟云接汉营。

回首云龙霜色动,戏马台前尽秋声。

第一期:

放鹤亭内,领略苏轼(东坡)豪放情怀

第二期:

九里山巅,追忆历代兵家争雄

第三期:

【答案】示例:

(1)戏马台前,遥想项羽(项王)英雄风采

(2)云龙湖畔,感受千年汉韵楚风

【解析】这是一道语文综合性学习题,从语言运用的角度设题,内容充分体现了徐州地域文化的特点,对培养学生了解家乡、热爱家乡的意识,对教学中充分挖掘地方语文资源都有较好的作用。

【题例七】古诗文默写。

⑴无可奈何花落去,。

(晏殊《浣溪沙》)

⑵海内存知己,。

(王勃《送杜少府之任蜀州》)

⑶予独爱,濯清涟而不妖。

(周敦颐《爱莲说》)

⑷,直挂云帆济沧海。

(李白《行路难》)

⑸,。

,。

(韩愈《早春呈水部张十八员外》)

⑹刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》中的“,”两句,虽是抒发诗人的身世之感,但其中包含的事物新陈代谢的哲理,使诗句具有了普遍意义。

【答案】⑴似曾相识燕归来⑵天涯若比邻⑶莲之出淤泥而不染⑷长风破浪会有时⑸天街小雨润如酥草色遥看近却无最是一年春好处绝胜烟柳满皇都⑹沉舟侧畔千帆过病树前头万木春

【解析】题型以填空型默写为主,适当增加简单赏析型默写,文体涵盖了诗、词、文,与近几年的试卷基本保持,考查得相对稳定。

重在考查学生的古诗文积累情况和记忆水平,选材着眼于名篇名句,强调其知名度和生命力,或充满健康积极、昂扬向上的情绪,或有优美的描写。

在强调语言文化材料的积累的同时,也突出了对祖国传统文化的继承。

此类题目的要求宜严格,每句中添一字、漏一字或错一字则该空不得分,确保学生记得牢、记得准。

【题例八】课内文言文阅读

十年春,齐师伐我。

公将战。

曹刿请见。

其乡人曰:

“肉食者谋之,又何间焉?

”刿曰:

“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

问:

“何以战?

”公曰:

“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:

“小惠未徧,民弗从也。

”公曰:

“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

”对曰:

“小信未孚,神弗福也。

”公曰:

“小大之狱,虽不能察,必以情。

”对曰:

“忠之属也。

可以一战。

战则请从。

”

1.解释下列各句中加点的词。

①肉食者鄙()②小惠未徧()③牺牲玉帛()④虽不能察()

2.下面各组句子中加点的词,意思相同的一项是()

A.肉食者谋之聚室而谋曰

B.又何间焉又间令吴广之次所旁丛祠中

C.弗敢加也万钟于我何加焉

D.忠之属也属予作文以记之

3.用现代汉语翻译下面两个句子。

(1)小信未孚,神弗福也。

(2)可以一战。

战则请从。

4.曹刿认为“肉食者鄙,未能远谋”。

在战前曹刿与鲁庄公的论战中,鲁庄公的“鄙”表现在哪里?

曹刿的“远谋”又表现在哪里?

(2分)

答:

【答案】1.①鄙陋,目光短浅。

②同“遍”,遍及,普遍。

③古代祭祀用的猪、牛、羊等。

④明察,弄清楚。

2.A3.①这只是小信用,不能为神所信服(信任),神灵是不会赐福(保佑)你的。

②可凭借(这个条件)打一仗。

(如果)作战,就请允许(我)跟随着去。

4.鲁庄公把战争取胜的希望寄托在少数人的支持和神灵的保佑上。

曹刿认为取信于民是获胜的保证。

【解析】第一题主要考查文言实词的理解。

采用主观题的形式要求学生在具体的语境中进行解释,只要意思对即得分。

第二题还是考查文言实词的理解。

采用客观题的形式要求学生在具体的语境中进行辨析和选择。

第三题主要考查文言文句子的翻译能力。

翻译时既要注意诗词的意义,又要注意虚词的用法,同时还要注意文言句式的特点。

从而做到意思准确,句子连贯。

第四题主要考查对文章内容理解的能力。

意思对即可。

要求较为灵活和宽泛。

【题例九】课外文言文阅读

遇①善治《老子》,为《老子》作训注②。

又善《左氏传》,更为作朱墨别异③。

人有从学者,遇不肯教,而云:

“必当先读百遍!

”言:

“读书百遍而其义自见。

”从学者云:

“苦渴④无日。

”遇言:

“当以‘三余’。

”或问“三余”之意,遇言:

“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。

”

(选自《三国志·魏书·王肃传》,略有改动)

注释:

①遇:

指董遇,三国时期的着名学者。

②训注:

注释。

训,词义解释。

③别异:

辨别异同。

④苦渴:

苦恼于。

1.解释下列句中加点的词语。

遇善治《老子》()或问“三余”之意()

2.用现代汉语翻译下面的句子。

读书百遍而其义自见。

译文:

3.阅读这篇短文,你得到了什么启示?

答:

【答案】1.治:

研究或:

有的人2.(关键词语解释正确,句子通顺即给分)书读了许多遍以后,它的意思就自然而然的显现出来了。

3.(观点明确、言之有理即可给分。

)示例一:

读书须勤奋,要抓紧一切可以利用的时间;示例二:

读书要反复深入研读,才能更好地理解文义。

【解析】课外文言文考查,选择的是浅显易懂的文言语段,超出学生知识范围的地方给予注释,以便学生快速、准确地阅读理解。

考点与课内文言文相同,涉及的词语都是课内学过的,在学生的知识和能力范围之内。

只要认真学好课文,并能灵活地迁移运用,即可获得满意的分数。

例如,“治”字即见于“孤岂欲卿治经为博士邪”(《孙权劝学》)一句,“或”字则见于“或以为死”“今或闻无罪”(《陈涉世家》)等句。

此题重在引导学生扎实、有效地进行文言积累,扩大文言文的阅读量,培养其阅读语感,同时也为继承和弘扬中国优秀的文化传统和进一步深入学习打下坚实的基础。

【题例十】古诗词鉴赏。

渔家傲?

秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

对上面这首词理解不正确的一项是()

A.词的上片描写边塞秋色,以一“异”字统领全部景物特点,突出了塞下秋景与中原的不同。

B.“千嶂里,长烟落日孤城闭”一方面描写迥异内地的独特景色,表现边塞的悲凉,同时也反映了战事吃紧、戒备森严的特殊背景。

C.“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”是全词的核心,正面揭示了戍边将士思念家乡却又不甘无功而返的矛盾心理。

D.“羌管悠悠霜满地”写出了表现将士们苦中作乐,夜深霜重之时仍在军营中奏乐欢闹的场面。

【答案】D(写夜深霜重之时传来的悲凉哀怨的羌笛之声,更加重了征人的愁思。

)

【解析】古诗词鉴赏题一般着眼于初步赏析,设题多从思想内容、表达方式、锤炼字词等多方面考虑,包括对诗歌表达的思想感情的体味,对重要词句的理解和欣赏等等。

2011年题型,一改往年的主观题形式,以客观选择题考查学生的理解与认识,这样就降低了鉴赏及表述的难度,更贴合初中生的实际能力水平。

【题例十一】说明文阅读

萤火虫尹衍国

①“萤火虫,萤火虫,飞到西,飞到东。

好像星星眨眼睛,好像盏盏小灯笼……”

②关于萤火虫,有很多有趣的故事。

相传,我国晋朝时有个青年叫车胤,他酷爱学习,但由于家贫买不起蜡烛,不能读书,于是就捉了很多萤火虫,装在薄薄的布袋子里。

四五十只萤火虫发出的光,真能抵得上一支点燃的蜡烛呢!

他就借着萤火虫的光刻苦学习,后来成为一位有大学问的人。

③萤火虫的一生要变四个模样。

萤火虫妈妈喜欢在潮湿腐烂的草丛中产卵,它的卵小得很,要用放大镜才能看得见。

卵孵化出幼虫后,生活几天就变成蛹。

最后由蛹变成萤火虫。

萤火虫的幼虫个儿很小,但胆量很大,敢与蜗牛较量,直至把蜗牛吃掉。

萤火虫幼虫有一套神奇的“法宝”。

你看,当幼虫找到蜗牛以后,先用它那针头一样的嘴巴在蜗牛身上敲几下,这是干什么呢?

原来这是给蜗牛打麻醉针。

连打几下以后,蜗牛就迷迷糊糊地失去了知觉,动弹不得,最后终于瘫痪了。

这时候,幼虫又狠狠地给蜗牛注射消化液。

蜗牛皮内的肉开始化成了稀稀的鲜美的肉汁。

这时幼虫便呼唤它的同伴们,兴高采烈地围在蜗牛四周,一齐把针管般的嘴巴插进蜗牛的皮内,津津有味地吸起来。

幼虫们吸足了,蜗牛也就完了。

它们帮农民除了害,立了功,是农作物的好朋友。

④幼虫长到成虫以后,开始在夜空中飞舞,一边飞舞一边发出短暂的闪光。

萤火虫闪光是为了什么呢?

原来是在招引异性。

那雄萤火虫在地面上空飞舞时发出闪光,意思是在寻问:

“萤姑娘,你在哪里?

”附近草地上的雌萤火虫也发出闪光,那是回答的信号,意思是说:

“萤小伙,我在这里。

”雄萤火虫得到信号以后,便向雌萤火虫飞去,直到甜蜜地相会为止。

⑤萤火虫那美丽的闪光是怎么发出来的呢?

科学家们经过仔细观察研究,发现在萤火虫的腹部有个发光器。

这发光器由发光层、反射层和透明表皮三个部分组成。

发出的光是由呼吸时使称为“荧光素”的发光物质氧化所致。

萤火虫发出的光是冷光,它不会产生热。

人们通过萤火虫的发光原理发明了荧光灯--日光灯,它比同样功率的普通灯泡明亮得多。

后来人们又发明了矿灯,用在矿井里。

因为矿井里有瓦斯,达到一定浓度,遇到一定热量就会爆炸,这种灯不发热,所以使用安全。

科学家们还用荧光素和荧光素酶制成生物探测器,把它发射到其它星球表面,去探测那里是否有生命存在。

⑥你瞧,小小的萤火虫,趣闻还真不少呢!

1.请根据文章内容,概括萤火虫的发育过程和萤火虫的有关特性。

(1)萤火虫的发育过程:

(2)萤火虫的有关特性:

2.第③段“萤火虫幼虫有一套神奇的‘法宝’”中的“法宝”具体指什么?

答:

3.用一句话概括第⑤段说明文字的中心意思。

答:

4.本文的说明语言有什么特点?

试举例分析。

答:

5.大千世界,日月星辰、草木鱼虫都是与人类息息相关的。

请围绕“人与自然”这一话题,对下面提供的资料作一番探究,归纳出几个观点。

(4分)

①人们通过萤火虫的发光原理发明了荧光灯--日光灯,它比同样功率的普通灯泡明亮得多。

(《萤火虫》)

②云就像是天气的“招牌”,天上挂什么云,就将出现什么样的天气。

(《看云识天气》)

③近100年来,中国原有的森林面积已减少了50%,木材蓄积量减少了33%;130多个林业局中,已有36个局的可采资源基本枯竭。

(《中国环境危机报告》)

④去年我国主要污染物排放量超过环境容量的70%,江河湖泊普遍遭受污染。

(《时事报告》)

⑤“哗--”的一声,鹭鸟们早已警觉,展翅高飞……这时,我才想举起照相机,“咔嚓、咔嚓”一通猛拍。

但是,恐怕怎么也拍不出杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”那样的诗情画意了。

(《同在蓝天下,人鸟相与欢》)

答:

【答案】1.

(1)卵--幼虫--蛹--成虫

(2)发光;是害虫蜗牛的天敌;用闪光吸引异性;由腹部的发光器发光;发出的光是冷光。

2.用针头一样的嘴先给蜗牛打麻醉针,再给蜗牛注射消化液。

3.萤火虫的发光原理及其在生产生活实践中的应用。

4.用平实的语言作说明的同时,还运用生动形象的描写来介绍萤火虫。

或:

平时说明和生动说明相结合。

例如,对萤火虫“吃蜗牛”作细致形象的描写,说明它是害虫蜗牛的天敌;对雌雄“相互吸引”作想象和描写,说明它发出闪光的原因。

5.可以归纳四个观点:

①大自然是有规律可循的;②要遵循自然规律,利用自然规律,让大自然为人类服务;③资源浪费,环境污染,生态平衡被破坏,给人类带来生存的危机;④人类要与自然和谐相处。

(大意相同即可;鼓励学生发表合理的独特见解。

)

【解析】第一题主要考查对说明文说明对象特点的概括能力,也是考查学生对文段的整体把握能力。

一般地说,在文中找出相关的语句加以整理即可。

第二、三题主要考查学生的信息筛选和概括的能力,这也是说明文阅读考查的主要目的。

要求先在文中找出相关的语句,然后再加以概括,概括时要注意内容的全面和语句的通顺。

第四题考查阅读中对语言的初步鉴赏能力。

本文虽是一篇说明文,但语言生动、活泼、风趣,非常适合中学生阅读和学习。

第五题是一道探究性试题,从阅读材料(《萤火虫》)延伸到材料之外,扩展到社会,考查学生从一组资料的探究中引发对环境保护问题的思考,增强环保意识,同时也是议论文学习中所需要培养的提炼论点的能力。

【题例十二】议论文阅读

第一要敬业。

敬字为古圣贤教人做人最简易、直捷的法门,可惜被后来有些人说得太精微,倒变得不适实用了。

惟有朱子解得最好,他说:

“主一无适便是敬。

”用现在的话讲,凡做一件事,便忠于一件事,将全副精力集中到这事上头,一点不旁骛,便是敬。

业有什么可敬呢?

为什么该敬呢?

人类一面为生活而劳动,一面也是为劳动而生活。

人类既不是上帝特地制来充当消化面包的机器,自然该各人因自己的地位和才力,认定一件事去做。

凡可以名为一件事的,其性质都是可敬。

当大总统是一件事,拉黄包车也是一件事。

事的名称,从俗人眼里看来,有高下;事的性质,从学理上解剖起来,并没有高下。

只要当大总统的人,信得过我可以当大总统才去当,实实在在把总统当做一件正经事来做;拉黄包车的人,信得过我可以拉黄包车才去拉,实实在在把拉车当做一件正经事来做,便是人生合理的生活。

这叫做职业的神圣。

凡职业没有不是神圣的,所以凡职业没有不是可敬的。

惟其如此,所以我们对于各种职业,没有什么分别拣择。

总之,人生在世,是要天天劳作的。

劳作便是功德,不劳作便是罪恶。

至于我该做哪一种劳作呢?

全看我的才能何如,境地何如。

因自己的才能、境地,做一种劳作做到圆满,便是天地间第一等人。

1.选文中“敬”的含义是什么,请用一个恰当的成语概括。

答:

2.“惟其如此”中的“如此”指代的具体内容是什么?

答:

3.你是怎样理解文中的画线语句的?

答:

【答案】1.心无旁骛(专心致志全神贯注、聚精会神)2.凡职业没有不是神圣的,所以凡职业没有不是可敬的。

3.(能紧扣本段论点从条件、表现和评价三个方面展开论述,言之成理即可)不管自己的才能、境地如何,不论做的是什么事,只要是有价值的,都要生出敬意来,认认真真地把这件事做到最好,这样的人都是伟大的、令人敬仰的。

【解析】2009年起,我市中考增加了课内现代文的阅读考查,目的在于引导师生回归教材、重视教材、用好教材,而不是盲目地大量选做课外现代文阅读练习。

近两年的中考先后选择了记叙文与说明文文段。

今年则兼顾文体要求,选择了课内规定的议论文段,且文体相对规范,思路清晰,说理透彻,便于学生把握。

三道题目的设计,均能立足文本,分别考查了考生把握观点、提取信息、理解语句等方面的能力,全面而灵活。

第1题考查的是对文中“敬”的观点的理解,只不过是换用“写成语”的形式巧妙展现;第2题是较为经典的信息提取题型,虽然不是议论文的专属题型,却突出了对文本内容的理解,对文本重要信息的再现;第3题考查的是对论点的把握,并让学生联系实际谈个人看法,既有对文本的理解,又有价值观的导向。

【题例十三】散文阅读

两片秋叶陈薇莉

我悲秋,我亦恋秋。

秋意渐浓,一阵风过,光秃秃的树干上颤颤地缀着几片不肯离去的枯叶,瑟缩地打着旋儿。

倏地,一片落叶飘进了我摊开的书页。

颜色黑黄,边儿早已碎败,身子蜷曲着,不知被什么虫子咬得满是疮洞。

我突然想到愁,不正是心上搁了个秋吗?

每当第一片落叶从浓密的绿中飘飞下来,每当凉凉的秋雨无声地润湿了我的窗帘。

那种夹杂着甜味的秋就袭上来,牵出一线忧思。

唇边也会滑出一声长长的“唉”,落进心底,化作一缕莫名的悲哀。

有一阵风过,叶儿在书页上颤了颤,想要飞去,我捂住了它,想把它嵌入书中,又觉得摊开的这本书词语太热,容不得这冰冷的形体,须得另寻一本。

从枕旁的书堆上取到一封未拆的信,想是同寝室的给带回来搁在那儿的,一看那刚劲的字,立刻就像看到了那双闪亮的眼睛,一股热热的生命的力量关不住般地从那里面溢了出来。

于是,我的搁上了秋的心顿然感到一阵麻酥酥的暖意。

他是我最要好的大学同学,深深挚爱着大山--大学毕业时,放弃了待遇优厚的工作职位,毅然选择了大山。

拆开封口,抽出信来,一片红红的什么被带了出来掉在地上,定睛一看,腾地涌起一股热,热,从心窝里往外冒的热--那是一片火一般红的枫叶。

我木然地站着,下意识地将两片秋叶搁在一处。

顿时,那片枯叶在红枫的映照下愈发显露出它的可憎可怜!

我迷惘起来,自己先前为何竟会产生了要将这片已枯死的冷了人心的叶儿珍藏起来的雅兴!

“你爱这大山的红枫吗?

”那双洋溢着炽热生命力的眼睛好像在信中盯住我说,“是的,它也坠落于肃杀的秋风之中,然而,它却是拼尽了热,将自身烧得通红,用自己最后的生命,给寒冷的世界装点上一片红于二月花的色彩……”

我慢慢觉得,心上搁个秋,并不尽是愁。

因为,即使到了秋,不是也还有这烧红的枫叶吗?

我于是将那片枯叶弹出窗外,将那片来自大山的红枫嵌进了书页。

1.本文以两片秋叶为线索,写出了“我”情感变化的过程,这一过程是:

2.作者笔下的两片秋叶各自具有怎样的特点?

答:

第一片:

第二片:

3.作者写第二片秋叶时,由物及人,向我们展示了赠叶者怎样的精神世界?

答:

4.请把你对“我于是将那片枯叶弹出窗外,将那片来自大山的红枫嵌进了书页”这句话的理解写在下面。

答:

5.作者将两片秋叶放在一起写有什么好处?

答:

【答案