西险大塘余杭水利志.docx

《西险大塘余杭水利志.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西险大塘余杭水利志.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

西险大塘余杭水利志

第五章东苕溪治理

东苕溪位于杭州西北,杭嘉湖上游,处于浙西山区与杭嘉湖平原的过渡地带,其主流南苕溪源出东天目山,系浙江省的暴雨中心之一。

支流有中苕溪和北苕溪。

经历代修建整治,

形成南湖、北湖和东苕溪右岸西险大塘:

自汉、唐始,历代曾相继修筑堤塘涵闸湖,堤防为

防御洪水侵袭,建涵闸为放水灌溉之用,筑湖为分杀洪水。

中华人民共和国成立后,起初以维修加固为主,20世纪60年代起,遵照“上蓄、中分、下泄”的治理方针,按省、市、县统

一规划,陆续建造调洪水库、加高加固堤塘、改建沿塘涵闸、整修南湖北湖、河道截弯取直、拓宽束窄河段,经数十年努力,至21世纪初,初步形成拦、滞、御、导较为完整的防洪体

系。

第一节西险大塘加固

东苕溪右岸西险大塘自余杭镇西的石门桥,经余杭、瓶窑、安溪、獐山至德清大闸,全

长44.9公里,其中余杭境内长38.98公里(经加固工程截弯取直后实测为38.73公里)。

《杭县志稿·水利》“西险大塘”条载“自余杭石门桥起,至化湾人县境,东至奉口陡门,沿西为武康

县境,北至劳家陡门人德清县境之通称。

”苕溪自古建有堤塘,相传初为大禹所建,“大禹筑塘,

名西海险塘”(陈善《南湖考》)。

苕溪经天目山脉而流人杭嘉湖平原,为何有“险塘”之称呢?

“余杭非临海地,胡为乎苕溪之塘而有“险塘”之名哉?

“是以苕溪之塘,险要厉害,并埒

于海塘也”(潘瑗《南湖水利论》。

苕溪大塘其险要厉害并埒于钱塘江海塘。

旧志多有记载:

“西

险大塘旧以险名,当三苕汇合之冲,左多高山,右皆平壤”,“汇万山之水于一溪,下关杭嘉湖三郡田庐性命”,“三水既合,势益奔涌,直流暴涨,不能追泄则泛滥为害,流尸散人旁邑,多

稼化为腐草。

”宋代余杭县丞成无玷《水利记》日:

“苕水发源天目,经两郡六邑以人于具区。

二当天目之麓,山隘地高,水经三邑,处其下流’水势奔放不可为力;余杭界其间,襟带山

川,地势平彻,当苕水之冲。

流洪常一再至,久雨或数至。

倏忽弥漫,高处二丈许,然不三日辄平。

其为患虽急除,而难测以御也。

故堤防之设,比他为重。

使是邑也,无堤防,则野不可耕,邑不可居,横流大肆为旁郡害。

故余杭之人视水如寇盗,堤防如城廓。

旁郡视余杭

为捍蔽,如精兵所聚,控扼之地也。

”西险大塘系东苕溪的右岸大堤,因位于杭州西,堤塘险要,为杭城及杭嘉湖西部屏障,东与钱塘江相对,故称西险大塘。

西险大塘为余杭历代重要水利工程,始建年代不详。

明确记载是东汉熹平年间(172—178),余杭县令陈浑于东苕溪南岸筑塘,设陡门、塘堤、堰坝数十处,俾蓄泄以时,旱涝无患。

“浙江东迳余杭故县,东汉陈浑移筑南城。

县后溪南大塘即浑立以防水也”(郦道元《水经注》)。

“后汉熹平二年,县令陈浑修提防,开湖灌溉县境公私田一千余顷,所利七千余户”(《舆地志》)。

“汉邑令陈公浑相形度势,于溪南浚南上、下湖,幅员数十里,筑高塘汇水。

仍通一港,由

石门桥引溪水入湖,暂潴以杀其怒,俾得徐就溪流不致泛滥”(戴日强《南湖说》)。

唐宝历年间,归珧出任余杭县令。

时南湖年久失修,堙塞严重,归珧循陈浑所建旧迹,

浚湖修堤,恢复蓄泄之利。

宋崇宁五年,杨时为余杭县令,竭力阻止权相蔡京欲潴水增胜葬

母于南湖之侧,使南湖蓄洪功能免受侵害。

南宋绍兴二年(1131)三月,左从事郎、余杭县丞章籍建龙光陡门。

淳熙六年(1179),钱塘县分段筑塘间以陡门,名为“十塘五闸”,十塘为黄鄱、烂泥湾、化湾、羊山、压沙、上林

陵、中林陵、下林陵、唐家渡、大云寺湾塘,五闸为化湾、甪窦、安溪、乌麻、奉口陡门,

今仍沿用其名。

明代朝廷对水利较为重视,永乐元年(1403)浙西大水,朝廷特差户部尚书夏元吉督治水患。

次年又派通政使赵居宸至浙添设治农官置圩。

永乐三年(1405),苕溪洪水冲决化湾塘,闸圮,朝廷遣户部尚书夏元吉、通政使赵岳来浙,督修3年方成。

正统十

年(1445)又坍,派遣工部侍朗周经来浙江主持修复,动支仓米3700石,南关厂木3000株,

才修复如故。

嘉靖三十六年(1557),组织民工对黄鄱塘等加高培厚,使之坚固。

万历三十六年(1608)五月,化湾塘被冲毁,钱塘县令聂心汤主持先筑备塘,后修水闸,以为水旱备。

黄汝亨有碑

记。

万历三十九年(1611),西险大塘余杭险要地段900丈,堤脚用木桩、块石加固,并挑土培厚,历时一年。

明代堤塘整治技术逐渐改进。

然限于条件,西险大塘仍经常出观险情和坍塘圮闸,其中有明确记载的,自明永乐元年(1403)至清光绪八年(1882)就发生14次:

永乐间,化湾闸圮;正统十年,化湾塘闸圮;景泰七年,瓶窑塘圮;成化七年,化湾塘决;万

历三十六年,化湾闸圮,南湖塘溢决;万历三十七年,南湖诸堤皆决。

清康熙五十五年,安

溪闸圮;乾隆四十年,大云湾塘大溃;嘉庆十六年,羊山塘坍陷;道光三年,唐家渡塘冲塌;道光八年,压沙塘,大云湾塘坍溃;道光二十九年,大云湾塘,化湾塘,安溪陡门大崩;道

光三十年,烂泥湾塘,化湾塘,羊山塘,龙岗塘,下陵林塘,唐家渡塘,安溪陡门冲坍;光

绪八年,化湾塘,羊山塘,龙岗塘冲圮。

屡毁又屡修,清嘉庆《余杭县志·水利》载:

“堤防之设,所以为旱潦之备,依时修理,则

水旱不能为害。

”雍正三年(1725),西险大塘化湾陡门陷一丈五尺’崇化七里居民出资修筑,官府优免杂使差徭。

雍正五年(1727),浙江巡抚李卫派员携资整修压沙塘58丈。

雍正七年

(1729),巡抚程元、章檄,知县李惺查议化湾陡门。

康熙五十五年(1716),知县魏原主持修

复安溪陡门。

道光十一年(1831),余杭大水,危及西险大塘,巡抚陈芝楣命仁和、钱塘等县

兴修圩堤,官督民办,所修圩岸不下千万计。

光绪二年(1876),余杭大水,田庐淹浸,招集

民工整修大塘。

光绪八年(1882),余杭苕溪水势陡涨,冲垮堤塘,各乡捐资修整。

光绪十三年(1888)十一月,粮储道廖寿丰捐俸5000两开浚北湖河,又命邑丁丙对西险大塘择要挑浚,分段清丈。

其时,塘堤修筑由各乡有田者出资经办,每年推一人或数人为领队,称塘正、圩

长,并由县丞加以督察。

民国时期,水旱灾害频繁。

由于连年战乱,政局不稳,能致力于建设的时间仅:

有10年左右。

民国22年(1933)3月,拆建西(1947)险工奉口陡门,新建陡门,闸孔宽4米,闸上为钢筋混凝土桥。

民国36年(1947),杭县发动l1个乡镇’对东苕溪局部河道进行疏浚。

同时,对西险大塘进行培修加固'抛石护岸,修补漏洞,由县政府派员监督实施。

民国时

期,西险大塘等较大堤防堰坝由官府呈报批拨经费或粮食以工代赈,或向乡绅、商界募捐等方法筹措(1403)历史上西险大(1882)出现险情和坍塘圯闸,有记载可查的,自明永乐元年(1403)至清光绪八年(1882)就发生14次。

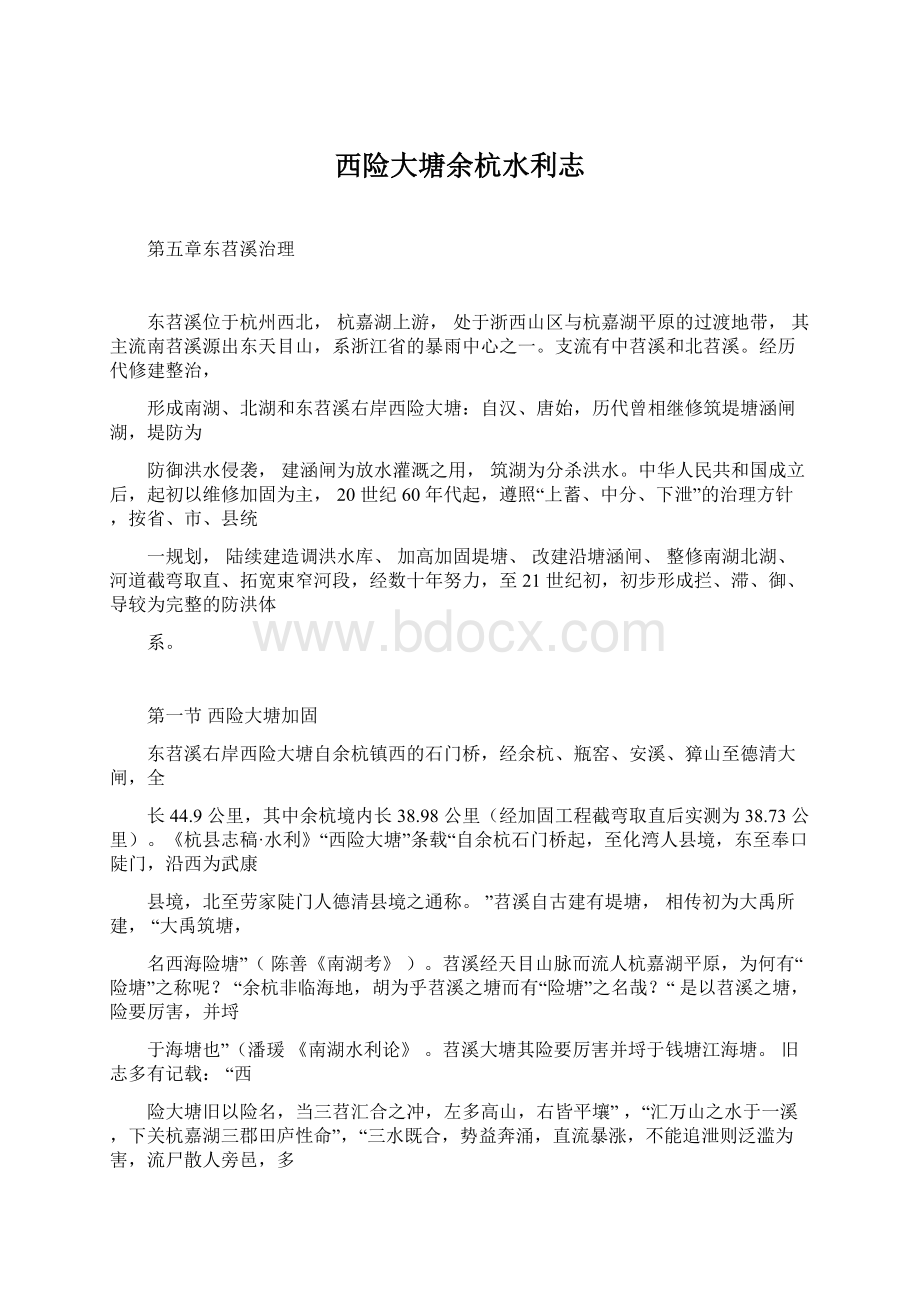

.后出险情况见表5-10

时代

出险年代

公元年

出险地点及项目

永乐年

1403~142

化湾闸圮

4

正统十年

1445

化湾塘闸圮

景泰十年

1456

瓶窑塘圮

明代

成化七年

1471

化湾塘决

万历二十四年

1596

堤塘冲毁

万历三十六年

1608

化湾塘圮,南湖塘溢决

万历三十七年

1609

南湖诸皆决

康熙五十五年

1716

安溪闸圮

雍正三年

1725

化湾陡门土陷一丈五尺

乾隆四十年

1775

大云湾塘大溃

乾隆五十七年

1792

瓶窑塘决

嘉庆十六年

1811

羊山塘坍陷

清代

道光三年

1823

唐家塘冲塌

道光八年

1828

鸭沙塘,大云湾塘坍溃

道光十一年

1831

秋

龙冈塘冲决

道光二十九年

1849

大云湾塘,化湾塘,安溪陡门大

崩

道光三十年

1850

烂泥湾塘,化湾塘,羊山塘,龙

岗塘,下陵林塘,唐家塘,安溪

陡门冲坍

光绪八年

1882

化湾塘,羊山塘,龙岗塘冲圮

民国11年

1922

沿苕各塘冲溃

1956

余杭龙舌嘴冲开缺口20米

中华人民共和国建立后

1984

大涧塘塌坡

1996

余杭乌龙涧大塌坡

中华人民共和国成立后,东苕溪治理采取防重于抗和流域综合治理的方针。

上游建造水库拦蓄洪水,减轻苕溪压力;下游疏浚河道,截湾取直,使其泄水通畅,争取抢排时间;加固加

高堤防,提高防御能力;改建沿塘涵闸,可按需要人为控制调节分洪。

并建立岁修制度,每年冬春发动群众进行培士修理。

从1963年始建立专门管理机构,常年维护管理。

1949年5月,余杭县人民政府建立后,7月就对西险大塘进行抛石、打桩、修补,完

成土方7022立方米,抛石790立方米,打桩100余根,投资4480元。

此后,对大塘年年

进行岁修。

1951年发生洪水,瓶窑水位达到8.48米,是年冬和1953年春.全县发动10473

人上塘,全线39公里堤塘进行加宽加高,完成土方64.40万立方米_石方1.15万立方米,

投工74.15万工,投资27935元。

1952年为搞好施工放样和掌握质量标准,培训农民技术

员152人01953年冬进行修补,完成土方15.10万立方米,石方1.10万立方米,投工8.56万工,投资25126元。

1954年发生特大洪水,当年冬至次年春组织14348人再次加固加高。

1955年冬至翌年春又发动12289人上塘,继续进行培厚加固,两年共完成土方58.65万立

方米,石方1560立方米,投工60.19万工,投资18.07万元01957年6月10日,洪水造

成瓦窑塘滑坡百米以上,余杭镇组织500多人连续抢修4天5夜,投入劳力1.2万余工,

麻袋泥包2500余包,完成土方500立方米01963年遭台风暴雨袭击,瓶窑水位达8.63米,超过历史最高水位,西险大塘安然无恙。

为预防更大的洪水出现,省水利电力厅提出大塘堤顶高程按最高洪水位超高一米,要求达到余杭11.58米,瓶窑9.62米,劳家陡门7.82米,

堤顶宽4米,边坡1:

2—1:

2.5,内坡平台宽3—5米,高于田面l米,当年冬至次年春全

县发动2万多人上塘,连历来没有大塘培修加固任务的临平区也发动2600人支援维修与大

塘连接处之南湖堤塘,共完成土方51.35万立方米,投工73.12万工,投资15.36万元。

1963年,浙江省副省长王醒到西险大塘检查防汛工作时,要求西险大塘险工地段采用

砌石护堤,将原抛石护脚提高一步。

后经省水电厅批准,从1964年春开始,由国家投资在

9个险工地段进行干砌石护坡,组织13个建筑单位及沿塘群众,~年内完成大方脚3.51公

里,护坡3.5万平方米,使用经费34.5万元。

第二年完成大方脚5.14公里,护坡6.37万

平方米,投资24.10万元。

1966年又完成大方脚1.70公里,护坡1.80万平方米,投资11.21

万元,当年还组织1.3万人上塘挑士加固,完成土方20万立方米,投工22.13万工。

1977年,根据省水利厅意见,县革命委员会决定对西险大塘进行标准塘建

设,堤顶高度要求按1963年最高洪水位超高2米,顶宽达6米,迎水坡1:

2,背水坡1:

2.5。

施工期自1977年冬至1979年春,基本达到上述标准,共完成土石方156万立方米,投工

103万工,投资74万元。

同时建成余杭镇至劳家陡门34.48公里简易路面。

1983年6月23日至7月10日,因连续降雨导致苕溪水位猛涨,瓶窑水位达8.49米,

西险大塘发生滑坡6处,堤脚坍方18处,堤顶裂缝3处,渗18处,大小漏洞95个。

为预防再次出现洪水和台风到来,县人民政府作出突击抢修的决定,省水利厅紧急增拨抢险经费

22万元,组织沿线乡村拖拉机百余辆,运输砂石料抢修,并动员余杭、瓶窑、三墩区范围

内有货车的厂矿、企事业单位支援,至8月底,共运输石料9715吨。

12月底做好内坡平

台3.60公里,堤脚砌石6.31公里导渗沟609米,土方4.67万立方米,石方0.68万立方米,

石渣46010吨。

完成大塘水毁修复及部分加固工程。

1984年6月13日、14日连续暴雨,瓶窑水位达到8.97米,超历史记录水位,在青山水库拦洪错峰,南湖和北湖滞洪区分洪和中、北苕溪部分堤塘决口进水的情况下,西险大塘大涧、五马陡门相继出现险情,发生大小滑坡29处,堤身裂缝2处,漏洞137处,渗漏

29处。

为确保西险大塘安全,洪水过后,省、市、县水利技术人员多次会诊分析,通过钻探摸清堤身和基础地质情况,在此基础上,省水利厅提出“根治隐患,提高标准”的要求,确定规划在大塘背水坡筑7米宽和堤身三分之一高的石渣镇压平台,确保堤身稳定。

同时,

对渗漏地段进行套井回填处理,在堤内筑成黄泥防渗墙。

是年,省水利厅下拨抢险经费95

万元,抢险加固工程着手进行,当年完成石渣平台6.35万立方米,浆砌块石1.27万立方米,土方10.61万立方米。

1984年12月26日,省政府办公厅印发《西险大塘第一期工程计划审查会议纪要》'

决定全面加固西险大塘,其中土桥湾至压沙塘(堤塘里程桩号6k~20k)14公里堤塘为1985

年计划先行施工。

县政府建立“余杭县西险大塘加固工程指挥部”,分管农业的副县长任指挥,苕溪堤防管理所具体组织实施,1984年底开工,1986年完成,14公里堤塘背水坡填筑7

米宽的石渣平台1987年’省水利厅批复当年施工计划,第~期加固工程展开,因大塘除

险加固安全度汛时间紧迫《'西险大塘第一期工程修正初步设计书》直至1988年才编制完成’

明确防洪标准为20年一遇。

工程项目为堤塘背水坡填筑石渣平台,部分地段防渗漏处理。

沿塘大树清理,苕溪河道急弯段抛石固脚,奉口闸、安溪闸、化湾闸改建(详见本章第二节

沿塘闸涵改造)o一期工程从1984年开始到1994年底完工。

期间,苕溪堤防管理所干部

职工分段负责,责任到人,落实周边10多处矿山购石渣和块石,组织200余辆手扶拖拉机投入运输与填筑,按路程和数量支付报酬共填筑石渣平台36.50公里(时余杭集镇及獐山杨梅山段未列入计划),累计填筑石渣107.28万立方米,块石护脚3.39万立方米,临池塘

处抛石9.68万立方米,填筑土方2.18万立方米,急弯道抛石1.95万立方米。

堤塘清挖大

树41株(另保留4株古樟)。

防渗漏处理4.09公里,其中套井回填784.25米,劈裂灌浆3.3

公里(“套井回填”指用冲抓钻打10米深孔,孔直径1.05米两竖井间连环搭接,搭接处厚度

70公分,形成一道10米深连续防渗粘土心墙。

“劈裂灌浆”是引自湖南省的防渗技术,即在堤顶中轴线每隔4一5米用钻机钻孑L8~10米,用泥浆泵将黄泥浆压入堤身,使堤身产生一条纵向裂缝,堤内形成5~8公分厚的粘土防渗帷幕)。

一期加固工程堤塘背水坡石渣平台填筑,共拆迁房屋33639平方米(每平方补助10—23元),征用土地840.9亩(耕地每亩补助1000元,旱地每亩补助600元)。

工程总投资2307.8万元。

1988年4月,西险大塘瓶窑镇老大桥上游侧,因自来水厂穿堤涵管漏水,造成迎水面

50米堤塘滑坡。

县林水局及苕溪堤防管理所立即组织抢修,采用回填土夯实,用混凝土块砌筑护坡,完成土方1000立方米,混凝土67.50立方米。

1995年10月16日,西险大塘第二期加固工程动工,至1996年底,土桥湾至何家陡

门6公里试验段(6K~12K)完成。

根据国务院批准的治理太湖流域总体规划和杭州市城市防洪规划’西险大塘第二期加固工

程列为东、西苕溪太湖流域综合治理十大骨干工程之一。

1996年7月,浙江省水利水电勘测设计院完成西险大塘第二期加固工程设计,标准为国家二级堤防,百年一遇防洪标准,经省水利厅审批实施。

余杭市人民政府于1997年1月13日发文,建立余杭市西险大塘加固

工程指挥部,设办公室,分设行政后勤、工程技术、政策处理3个小组,负责工程建设。

西险大塘第二期加固工程除6公里试验段外,共分28个标段,经公开招投标,由省、市及

萧山、诸暨、余杭等7家水利建筑工程公司分段承建,分期分批施工。

同时组建工程监理

部和=项目质量监督组,实行现场监控与检查监督。

至2005年底第二期加固工程完工,西险大塘全线拼宽加高,背水坡堤脚石渣平台从7米拼宽至8米,部分地段防渗漏处理、改建沿塘部分涵闸及瓶窑、安溪二束窄段退堤。

1998年10月至2001年6月,实施瓶窑镇段(桩号19K+060~530)470米退堤,退

堤后河道宽度从69米增加到104米。

同时改建瓶窑老大桥(19k+530),新桥从原3孑L69

米改建为4孑L104米。

1998年II月至2000年5月,实施安溪段(桩号24k+025~780)755米退堤工程,最大退

堤幅度28米。

同时拆除1985年移位重建的安溪新拱桥,原址改建120米长,桥面净宽9.5

米平桥。

西险大塘第二期加固工程共开挖土方108.2万立方米,回填土方145.7万立方米,块石砌筑13.3万立方米,抛石12.89万立方米,石渣填筑35.32万立方米,浇筑混凝土4.28万立

方米,套井回填35.48万立方米,混凝土灌注桩2.24公里,沥青路面约21.8万立方米,绿

化40.45万平方米。

拆迁房屋45514平方米,征地1301.91亩,借地2047.51亩。

建造安

置房176户计14631.83平方米。

工程总投资32118万元。

2006年1月19日至20日,

由省水利厅主持,进行工程初步验收。

2007年8月8日,通过竣工验收。

西险大塘经一期、

二期加固加高,达到百年一遇防洪标准。

堤塘堤顶高程达到9.06~13.18米,堤顶宽5.5—

7.0米,堤坡1:

2.0。

堤塘迎水面全线干砌石护坡,其中里程桩3K+140—200,18K+140—

225计145米为混凝土面板护坡。

堤顶增设混凝土防浪墙'20K以上防浪墙高度0.3—1.4米,

20K以下段为0.3米。

堤塘背水坡散播草籽或种植草皮,面积41.58万平方米,种树1.79

万株,既防水土流失又成绿色护坡。

西险大塘全线防渗处理38.15公里,其中套井回填30.60公里,其余为高压摆喷防渗及振动沉模混凝土板墙防渗。

堤塘背水坡脚全线填筑石渣镇压平台’宽度8米(弯道险段增加到10米),高度为堤塘高度的三分之一,并与2005年7月至1

1月全线浇筑沥青混凝土路面,用作防汛公路。

第二节沿塘闸涵改造

东苕溪水闸最早见诸记载的是东汉熹平年问,县令陈浑在县(余杭)东十里所建西涵陡门,高2.2丈,宽1.5丈。

宋淳熙六年(1179),东苕溪兴筑“十塘五闸”,其中五闸即甪窦、安

溪、乌麻、化湾、奉口5座陡门。

均为八字型条石干砌闸门,方木闸板。

新中国成立后多

次改建,均用水泥浆砌或混凝土浇捣,有钢丝网闸门、钢筋混凝土闸门、钢板闸门等。

启闭

方式有人力和电动两种。

至2010年,西险大塘共有5座水闸,其中化湾、安溪、奉口为一占水闸改建,余杭、f:

牵埠为新建闸。

余杭闸位于余杭镇通济桥上游,两险大塘里程桩号2K+621米处,1966年建成,为4x4米引水闸,闸底高程l米,闸顶高程11.23米。

下通余杭塘河上游的南渠河,与文昌阁船闸配套使用,引南苕溪水解决余杭镇饮用水及仓前镇部份农田用水。

1998年5月改建,在闸前新建2x2米箱涵与老闸连接,新建启闭机房,原手动螺干启闭机改为手电两用启闭。

化湾闸位于长命乡水河桥村(今属瓶窑镇崇化村),西险大塘里程桩号16K+089米处,系沟通东苕溪与内河的孑L道,始建于宋淳熙六年(1179),屡遭冲毁,“淹没田禾、灾及旁邑、死亡无算”,明清时多次修筑。

1956年1月,进行基础处理,拆除重建。

1972年,再次加固并将木闸板改建成启闭式钢筋混凝土闸门,但边墩与翼墙仍大量漏水,历次洪水中带病运行。

1990年9月,省水利厅《关于化湾陡门改建工程扩大初步设计的审批意见》决定拆除重建,

经议标方式确定由萧山水利建筑安装公司承建,9月动工,拆除老闸,将闸底下1300余根

松木桩截短,浇筑混凝土底板及边墙,至1991年4月竣工。

重建后闸孔净宽4米,闸底板

高程1.1米,闸顶高程11.85米。

堤顶工作桥净宽4米。

新建启闭室。

修建管理房。

可从东

苕溪引水补充瓶窑镇的长命、良渚镇的大陆、仓前镇的吴山一带河道水源。

工程投资52.27

万元,是年11月通过省、市、县水利部门验收,评为优良工程。

安溪闸位于安溪乡桥南村(今属良渚镇杜城村),西险大塘里程桩号24k+282米处,是沟通苕溪与良渚镇安溪前山港的通道。

始建于淳熙六年(1179),清康熙五十五年(1716)被洪水冲毁,知县魏源修复。

清光绪十七年(1892)重建。

新中国成立初多次整修,1974年改

木闸门为钢筋混凝土闸门,安装15吨手动螺杆启闭机。

但翼墙漏水严重,且闸底较高,有碍抗旱引水。

1991年,省水利厅《关于安溪闸改建初步设计的审批意见》决定原址拆

建。

经议标确定由萧山水利建筑安装公司承建,当年9月动工,拆除条块石0.09万立方米,开挖鸟浆0.06万立方米,截松木桩3255根,至1992年3月底竣工。

重建后闸室长20.7

米,闸孔从2.4米扩大到4米,闸底板高程从1.8米降至0.8米,闸顶高程11.1米,钢筋混凝土闸门配

电动25吨螺杆式启闭机,新建启闭房,堤脚平台处建交通桥,可从东苕溪引水补充安

溪、长命、良渚~带河道水源。

共完成土方630立方米,浆砌块石50立方米,干砌块石

5054.89,灌砌混凝土60立方米,耗用钢材24吨、水泥257吨、用工9000工,投资54.89

万元。

1993年3月通过验收,为优