民族器乐之琵琶篇.docx

《民族器乐之琵琶篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《民族器乐之琵琶篇.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

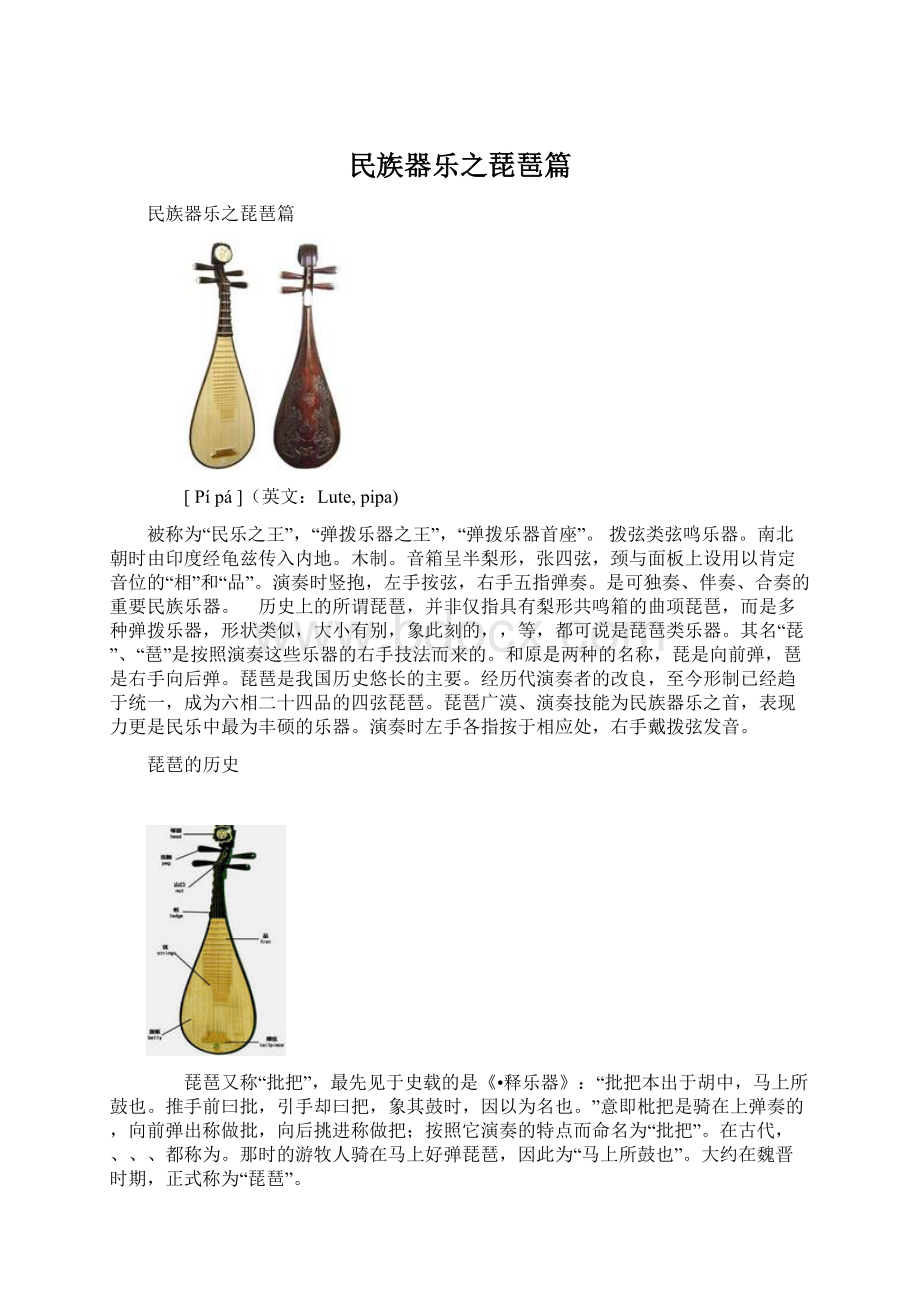

民族器乐之琵琶篇

民族器乐之琵琶篇

[Pípá](英文:

Lute,pipa)

被称为“民乐之王”,“弹拨乐器之王”,“弹拨乐器首座”。

拨弦类弦鸣乐器。

南北朝时由印度经龟兹传入内地。

木制。

音箱呈半梨形,张四弦,颈与面板上设用以肯定音位的“相”和“品”。

演奏时竖抱,左手按弦,右手五指弹奏。

是可独奏、伴奏、合奏的重要民族乐器。

历史上的所谓琵琶,并非仅指具有梨形共鸣箱的曲项琵琶,而是多种弹拨乐器,形状类似,大小有别,象此刻的,,等,都可说是琵琶类乐器。

其名“琵”、“琶”是按照演奏这些乐器的右手技法而来的。

和原是两种的名称,琵是向前弹,琶是右手向后弹。

琵琶是我国历史悠长的主要。

经历代演奏者的改良,至今形制已经趋于统一,成为六相二十四品的四弦琵琶。

琵琶广漠、演奏技能为民族器乐之首,表现力更是民乐中最为丰硕的乐器。

演奏时左手各指按于相应处,右手戴拨弦发音。

琵琶的历史

琵琶又称“批把”,最先见于史载的是《•释乐器》:

“批把本出于胡中,马上所鼓也。

推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。

”意即枇把是骑在上弹奏的,向前弹出称做批,向后挑进称做把;按照它演奏的特点而命名为“批把”。

在古代,、、、都称为。

那时的游牧人骑在马上好弹琵琶,因此为“马上所鼓也”。

大约在魏晋时期,正式称为“琵琶”。

琵琶由上的直项琵琶及曲项琵琶演变而来,据史料记载,直项琵琶在我国出现得较早,、时期的“秦汉子”,是直柄圆形共鸣箱的直项琵琶(共鸣箱两面蒙皮),它是由秦末的弦鼗进展而来的。

“阮咸”或“阮”是直柄木制圆形共鸣箱,四弦十二柱,竖抱用手弹奏的琵琶。

晋代善奏此乐器,故以其名相称,即今天的阮。

时,通过与进行文化交流,曲项琵琶由经今传入我国。

曲项琵琶为四弦、四相(无柱)梨形,横抱用拨子弹奏。

它盛行于,并在公元6世纪上半叶传到南方一带。

在九、十部乐中,曲项琵琶已成为主要乐器,对歌舞艺术的进展起了重要作用。

从和云冈石刻中,仍能见到它在那时中的地位。

到了公元五、六世纪随着中国与西域民族商业和文化交流的增强,从地域传入一种曲项琵琶,那时称作"胡琵琶"。

其形状为曲颈,梨形音箱,有四柱四弦,很像目前在国家常见的乌特琴(Oud或Ud)或古波斯的巴尔巴特琴(Barbat)。

横抱琵琶用拨子演奏。

现代的琵琶就是由这种曲项琵琶演变进展而来的。

到了(公元7-9世纪)琵琶的进展出现了一个顶峰。

那时上至宫庭乐队,下至民间演唱都少不了琵琶,随成为那时超级盛行的乐器,而且在乐队处于领奏地位。

这种盛况在我国古代中有大量的记载。

例如唐朝诗人在他的著名诗篇《》中超级形象地对琵琶演奏及其音响效果如此的描述:

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如密语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘"。

到了唐朝后期琵琶从演奏技法到制作构造上都取得了专门大的进展。

在演奏技法上最突出的改革是由横抱演奏变成竖抱演奏,由手指直接演奏取代了用拨子演奏。

琵琶构造方面最明显的改变是由四个音位增至十六个(即四相十二品)。

同时它的颈部加宽,下部共鸣箱由宽变窄,便于左手按下部音位。

由于以上这俩项改革,琵琶演奏技法取得了空前的进展。

据统计琵琶的指法共有五六十种。

归纳起来,右手指法分两个系统:

一、轮指系统,二、弹挑系统。

左手指法也分两个系统:

一、按指系统,二、推拉系统。

到了公元十五世纪左右,琵琶已拥有一批以《》和《》为代表的和以《》《》和《》为代表的。

所谓武曲,其特点是以写实和运用右手技法为主;所谓文曲,其特点是以抒情和运用左手技法为主。

这些乐曲已经成为的、琵琶艺术的珍品。

琵琶传统上是。

到了时期,已开始依照增加琴码,目前标准的琵琶已有八相三十品,琵琶表现力和适应力大大增强,不仅能够演奏传统乐曲,而且能够演奏和现代作品,而且有利于与合作。

为后来的进一步进展创造了条件。

到了公元二十世纪中后期,琵琶艺术又有了新的进展,在琵琶制作方面,原来用的丝质弦改成了尼龙钢丝弦,有的乃至采用银弦,加大了琵琶音量和共鸣。

在技法上左手大拇指和和弦的运用使琵琶的表现力再次大大提高。

由此涌现出一大量融传统音乐和现代作曲理论为一体的优秀的独奏作品,而且还出现了与各类乐器的重奏和与小乐队和交响乐队的琵琶协奏曲。

到了二十一世纪琵琶不仅在中国呈现出回答盛唐时期的景象,而且愈来愈受到世界各国音乐爱好者的关注。

很多传统乐曲和今世作品受到中外听众喜爱。

能够说,琵琶已开始走向国际乐坛。

弹弦乐器。

刘熙的《释名》称其为“批把”:

“批把本出于胡中,马上所鼓也,推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名”。

批把后改写为琵琶。

由此来看,琵琶是从象声字而得。

约公元四世纪,有一种梨形音箱、曲颈、四柱(今谓相或品)、四弦,用拨子演奏的弹弦乐器由印度通过西域地域传入北方,因其头部向后弯曲,为区别于那时流传的直颈圆形的秦琵琶,故名曲项琵琶。

《•音乐志》:

“今曲项琵琶,竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器”。

又因其通过龟兹传来,又称龟兹琵琶、胡琵琶或胡琴。

以后迳称琵琶。

至现代,旧式四相十品、十二品、十三品琵琶已大体不用,代之以六相十八品、二十四品、二十五品和二十八品琵琶。

按十二平均律排列。

琵琶背板用、、制作,腹内置两条横音梁和三个音柱,与面板相粘接。

覆手用红木、、或老竹制,内侧开出音孔,又称“纳音”。

琴头雕有寿字、乐字、、,凤尾等样式,有的嵌。

琴颈称凤颈,上接弦槽和山口,正面有相附属,背面有凤枕(又称凤凰台)附属。

相用牛角、红木、象牙或玉石制。

品,竹、、红木、牛角、象牙制,是音位的标志。

全长约96厘米。

琵琶有十二种定弦法,常常利用定弦为A、d、e、a。

六相二十八品的琵琶音域A-g3。

右手有弹、挑、夹弹、滚、双弹、双挑、分、勾、抹,摭、扣、拂、扫,轮、半轮等指法,左手有揉、吟、带起、捺打、虚按、绞弦、泛音、推、挽、绰、注等技能。

可演奏多种和音、和弦。

普遍应用于民族乐队和多种地方戏曲、。

著名乐曲有《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《汉阳月夜》、《阳春白雪》、《月儿高》,协奏曲《草原英雄小姐妹》等。

琵琶的结构

琵琶是由“头”与“身”组成,头部包括弦槽、弦轴、山口等。

身部包括相位、品位、音箱、覆手等部份。

琵琶的头部,由“弦槽”、四只“轸子(弦轴)”、“山口”等组成。

琵琶的身部,上端又称“颈”部,即“相位”的地方,颈的上端叠出部称“枕”中与中下部是“品位”,相与品古代都称作“柱”,是一种音位装置。

身部的中下部份呈上狭下阔,底呈半圆,中空,即音箱;品位粘在用梧桐板制成的“面板”上,四条弦系在下端“覆手”的四个小孔内,在覆手中央处的面板上,开有一个小孔,称作“纳音”或“出音孔”。

身部背面,称作“琵琶背”,背的上端与头相接,背的中下部与面板相粘接,腹内还有二条横档和几个音柱,安置在必然的部位处;背料用紫檀、黑料、老红木、花梨木、香红木等制成的是上品,用白木制成的是普及品,因为紫檀、红木等木材擅长在弹奏中发出自然泛音来。

琵琶由六个相、二十五个品组成了音域宽广的十二平均律。

其一弦为钢丝,二三、四弦为钢绳尼龙缠弦。

琵琶发声十分特殊,它的泛音在古今中外的各类乐器中居首位,不但音量大,而且音质清脆敞亮。

同时,琵琶发出的基音中又伴有丰硕的泛音,这种泛音能使琴声在传播中衰减小,具有较强的穿透力,在安静的空旷地弹奏时,用它演奏重强音时的琴声能传到二、三里地之外。

优质琵琶的发音特点是:

穿透力强(衰减小,传得远)。

高音区敞亮而富有刚性,中音区柔和而有润音,低音区音质淳厚。

《琵琶行》所描画的“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如密语,嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心划,四弦一声如裂帛”,已再也不是诗人的艺术夸张,而是今世琵琶名不虚传的演奏效果。

琵琶的种类

:

汉魏之交,由西域乐人经“丝绸之路”由传入我国。

最先的记载见于《隋书•音乐志》。

公元五六世纪时盛行于中原。

后来又流传到我国的南方。

自南北朝至隋唐的500年间,五弦琵琶盛传不衰,并成为隋唐九、十部乐中、、、、和诸乐的主要乐器。

在唐朝、白居易等许多诗人的作品中都有对五弦琵琶的描画,五弦琵琶的构造和古老的四弦曲项琵琶大致相同,到了宋朝已经不见利用,而被四弦琵琶所取代。

在唐朝,我国有多种乐器传入,其中在公元756年,传入日本的螺钿紫檀琵琶,藏于日本奈良东大寺的正仓院中,这张用紫檀木制成的五弦琵琶,工艺精细,通体施有螺钿装饰,腹面上还嵌有一骑驼人抚琵琶的画面,它己成为世界艺术宝库中的稀世珍品。

20世纪30年代,曾制成一张五弦琵琶,3个琴轸在琴头右边,两个在左侧,改子弦同音为加添一条低音弦。

由于战乱及其他原因,这张五弦琵琶已失散无存。

最近几年来在琵琶改革方面出现了在四弦琵琶上缩小弦距,增加一条低音弦为五弦琵琶的探索。

为维持琵琶的传统造型,新增的低音D(或E)弦、系于琴头处(弦槽上方中央)的琴轸上。

这种五弦琵琶,扩展了低音区,使音色加倍丰硕,并提高了演奏技能,也为琵琶乐曲创作和演奏开拓新的前景。

今有方锦龙先生善奏五弦琵琶。

:

琵琶通过历代的流传,在外形式样、规格和演奏姿势等方面,都有程度不同的改变。

而南音琵琶则是因演奏民间音乐“”而得名。

琵琶自唐朝进展为竖抱,但福建南音一直维持古老的横抱姿势,因此又有“横抱琵琶”之称。

南音琵琶流行于和一带。

是演奏福建南音的主要乐器之一,在乐队中起着作用。

常和南音配在一路,一路演奏乐曲的旋律,使清淡、委婉的福建南音,富有浓郁的地方特色。

南琶的构造和琵琶完全相同。

琴身长93~104厘米,琵琶头为凤尾形,曲颈,共鸣箱呈梨状,但腹部较宽敞。

背板以前采用松木挖空制成,现已多用较硬木材制作。

面板利用桐木,本地称为“簧板”。

琴须颈正面有4个相附属,面板上、中部,横胶着10个音品,多用象牙、或竹材制作,称为“音子”。

在品的两旁各开有一个月眉形的出音孔,称为“簧孔”。

面板下方的缚弦较大。

采用4条丝弦,由低到高别离称为母线、三线、二线和子线。

一般定弦多为(d、g、a、d1)。

南琶的演奏风格古朴、独特,音韵有敲击钟磬之风味。

弹奏技能主要有弹、挑、摙指(快速弹挑)、点指、挞指、去倒、半跳、按音、甲指(相当于竖抱琵琶的“扣”)、快落指和慢落指等。

此刻流行的琵琶品种也很多,按照选料、工艺和音质的好坏,分为高级、中级和普及琵琶。

从相和品的数量,可分为四相10品,六相18品、24品、25品和28品数种。

:

在琵琶的基础上,将原来仅起音响反射作用的背板改薄,使之能够振动,缚弦也改成能上下移动,以增大琴的音量,并能采用大提琴的定弦法。

它能够参加乐队演奏,最适于弹奏现代题材的大型民族管弦乐作品。

穿透力强,极不易被其余乐器所掩盖。

但普及不广。

:

具有月琴和琵琶两种乐器的长处,能够按琵琶的传统方式来定弦和弹奏,也可采用定弦法和利用小提琴弦。

“月琶”的发音比月琴铿锵有力,音量宏大,音质纯净,音色清脆、饱满而透亮、最适合与京胡合作为伴奏。

:

琴身右上部为新月形,腹面上开有音孔和音窗,琴内音柱可调,发音比一般琵琶高一个,高低音平衡,音色悦耳。

:

外形上维持了原琵琶的民族风格,只在琴箱面板上装了一些电器元件,拾音器置于靠近缚弦的琴弦下面,通过把琴弦的振动转变成电讯号,然后经扩大器和扬声器发作声音来。

为避免由于共振而造成的混响,电琵琶增加了面板的厚度,减小了共鸣箱的容积,使音质更为纯净。

电琵琶的音色柔润优美、晶莹剔透,具有丰硕的表现力

水晶琵琶:

为赵聪初创,已申请专利,震惊音乐界。

用高级玻璃制成,于琴面板装了一个电扬声器,音色清澈透亮,但余音不长。

琵琶的流派

:

初叶,琵琶分南、北两派。

南派,即浙江派,以陈牧夫为代表,用下出轮。

擅长的乐曲有《海青》、《卸甲》、《月儿高》、《普庵咒》、《将军令》、《水军操演》、《陈隋》、《武林逸韵》等。

北派,即直隶派,以王君锡为代表,用上出轮。

擅长的乐曲有《十面埋伏》、《夕阳箫鼓》、《小普庵咒》、《燕乐正声》等,无锡华秋萍、华子同两人向南北派两学习,编著《南北二派秘本琵琶谱》三卷,采用工尺谱,有较完整的指法记载,是我国最先印行的琵琶谱。

由华氏教授的流派遂被称作无锡派。

《南北二派秘本琵琶谱》前后出版三次,对后世学者的影响较大,对研究琵琶古谱,提供了宝贵资料。

虽然无锡派嫡派传人不多。

目前依照《华氏谱》原谱演奏的人也很少,但其他各派或多或少地采用了《华氏谱》中部份乐曲整理了此刻流行的演奏话。

因此,无锡派在清朝中叶起到了承先启后的作用,对琵琶的进展作出了应有的奉献。

:

平湖派以为代表,李家为琵琶世家,五代操琴,李芳园之父常携琴交游,遍访名家,李芳园在家庭的熏陶下,自誉“琵琶癖”,不仅技艺超群,且编撰《南北派大曲琵琶新谱》,清二十一年出版发行,后人称之为《李氏谱》,由李氏教授的流派称作平湖派。

平湖派以李其钰、李芳园、吴梦飞和吴柏君、朱荇青(朱英)等世代相传,流传有《南北派十三套大曲琵琶新谱》、《怡怡室琵琶谱》、《朱英琵琶谱》等。

吴梦飞曾取得李芳园的亲授,后又从李其钰的学生,常在上海演出,艺术活动相当普遍,对宏扬平湖派做出了踊跃的奉献。

朱荇青师承李芳园高足吴柏君,针对《华氏谱》“左手按弦惟大禁两指不用”,初创了运用左手大指按托之法,并冲破了不用小指按音的禁区。

平湖派的演奏有文有武,文曲细腻,常配以虚拟舒缓动作增强余音袅袅之感。

武曲讲究气势,以下出轮为主(《》用的是上出轮)。

平湖派琵琶对现今琵琶的各类风格的形成有相当的影响。

:

浦乐派传自,以鞠士林、鞠茂堂、陈子敬、倪清泉、沈浩初等师承相传,流传有《鞠士林琵琶谱》、《陈子敬琵琶谱》、《养正轩琵琶谱》等。

鞠士林是清年间南汇县惠南人,生卒年月不详,性好交游,有“江南第一手”之誊。

听说,鞠有一次坐船至苏州浒墅关,由于时晚城门已经关闭,鞠遂操琵琶消遣,守关官兵为其琴声所动,喜而开关放行,故有“弹开浒墅关”之美传。

鞠士林留有《闲叙幽音》手抄琵琶谱,此谱于1983年由出版,落款为《鞠士林琵琶谱》。

鞠士林的门生有鞠茂堂、陈子敬、程春塘等,据《南沙杂志》载:

“是时吾邑善弹琵琶者有:

一为先生,一为陈子敬。

子敬常旅食在外,忆光绪丁亥(1887)至上海东门外王家,适子敬在座,见指套铜甲,弹《霸王卸甲》,声调嘹亮,有拔山盖世气概。

人谓:

陈善武套,程善文套。

”浦东派的锣鼓技法就始于陈,陈的门生曹静楼最擅长此技。

陈另一门生倪清泉用的琵琶比一般要大要长,叫大套琵琶,很能突出武曲的气势。

陈的再传门生沈浩初,对浦东派的进展作出了重要的奉献,培育了大量琵琶演奏家,整理出版《养正轩琵琶谱》。

浦东派琵琶的特点是:

武曲气势宏伟,擅用大琵琶,开弓饱满、力度强烈,文曲沉静细腻。

其富有特色的传统技法有:

夹滚、长夹滚、各类夹弹和夹扫、大摭分、飞、双飞、轮滚四条弦、弦数转变、并四条三条二条弦、扫撇、八声的凤颔首、多种吟奏、音色转变奏法、锣鼓奏法等等。

:

崇明地处上海东北角,以《瀛洲古调》琵琶谱师承教授的,由于发源于,后人就称崇明派。

崇明派以蒋泰、黄秀亭、沈肇州和樊紫云、等世代相传,以隽永、秀丽的文曲风格著名于世。

崇明派琵琶可追溯到三百余年的清康熙年间,那时,北派琵琶传入崇明近邻的地域,有白在湄、自彧如父子、樊花坡、杨廷果等人。

初期崇明派琵琶,是承袭了白在湄的北派琵琶,其风格的演变受本地风土人情的影响。

1916年沈肇州编《瀛洲古调》的出版及徐立荪重编后改称《梅庵琵琶谱》出版,遂使崇明派琵琶得以发扬光大。

我国近现代国乐大师刘天华于1918年随沈氏学习瀛洲古调琵琶曲,并把这些乐曲带到各地演奏,而且于1928年灌制了该派主要乐曲《飞花点翠》,这对推行崇明派琵琶起到了十分踊跃的作用。

崇明派琵琶指法要求“捻法疏而劲,轮法密而清”,主张“慢而不断,快而不乱,雅正之乐,音不太高,节不过促”。

尤其轮指以“下出轮”见长,故而音响细腻柔和,擅长表现文静、幽雅的情感,具有闲适、纤巧的情趣。

同时,“重夹轻轮”,偏爱单音与夹弹,以为“轮指虽易人耳,然多则犯低而失雅”。

因此,其曲目多为文板小曲,其中著名的《飞花点翠》、《昭君怨》等慢板、文板乐曲,典雅、端正;《鱼儿戏水》等小曲,则充满了生活的情趣。

:

汪派也叫上海派,是20世纪以来,我国音乐进展史上的重要琵琶流派,也是唯一以个人命名的流派。

上海派的形成,掀起了我国琵琶进展历史上第三次高潮。

的琵琶技艺启蒙于。

后王惠生把琵琶谱教授给江。

后又得过浦东派倪青泉、曹静楼与平湖派殷纪平教授,兼收并蓄,把琵琶传统古谱按如实际演奏花音编写出演奏谱,广为教授。

汪氏教授学生都用工尺谱,而且每都亲笔抄写后送给学生,至今已成为珍贵的墨宝。

凡按照汪氏传谱演奏的,后人称为汪派。

林石城编写并于1959年由音乐出版社出版的《琵琶演奏法》中,第一用文字形式把“上海汪昱庭派”列为琵琶流派之一。

汪派的演奏特点第一在于,那时一般南派琵琶以下出轮为多,而汪氏却创造性地运用上出轮,从而奠定了琵琶运用上出轮的基础。

第二,他不拘泥于传统奏法,对古谱加以精心修改,使之更为精练,取得了比以往更好的效果。

汪派琵琶的演奏刚劲有力,动人颇深。

汪氏培育了一大量现、今世优秀的琵琶演奏家。

如卫仲乐、孙裕德、李廷松、程午加、蒋风之等。

琵琶的选购

一、看

先看琵琶的用料。

琵琶的材料,以背板的原料来讲,分有最高级、高级、中挡、次挡四种。

最高级是用紫檀做背料,音色最好,价钱最贵,目前整块紫檀背料的琵琶很少,虽有,可是由二或三块紫檀料拼成的。

高级的是用红木做背料,红木的品种很多,其中以老红木(颜色呈黑红色,目前也很难能买到)新红木(颜色呈淡红色,目前市场上能买到的红木琵琶多数是这一种)做背料,音色较好,价钱稍贵。

中档的是用花梨木、香红木做背料,音色尚好,价钱适中。

次档的用白木(如(窿)木等)做背料,音色较差,价钱最廉价。

背板整料最好,象贝最贵。

不论用哪一种材料做背板,多数选用整块的背料,不爱用由几块拼成的背料。

因为用几块拼成的背料,在新买时,对外观、音响都不受影响。

但用了一段时期后,相拼的地方会看出拼的痕迹来,若是脱胶,音响也会变坏。

对整块背料,也须看看是不是裂痕或变形。

如何区别紫檀、老红木、新红木的背料,可把山口后面、背料上端处用小刀把漆刮掉,然后用测试法或用肉眼观看它的木纹与颜色来辨别。

若是对紫檀的木纹颜色看不懂也不会测检的话,仍是请会看的人一同挑选,因为目前紫檀料太少了,不免有以次充好的。

山口、六相、凤枕的用料,以本钱价钱来讲,分有象牙、、白牛角、黑牛角、骨料、红木等几种。

象贝的价钱最贵,红木的本钱最廉价。

头花分有象牙、玉石、骨料等几种。

珍子分有象牙、紫檀、黄杨、红木等几种。

头度、弦槽、轸子要匀衬合度。

从琵琶外形来讲,头部的大小、弦槽的弯度、四个轸子的斜度和长短、粗细等都以匀衬美观合度为主。

磨工要细,漆色要雅。

琵琶颈部(六个相位处)不宜太厚太阔,品位第一把处也不宜太厚太阔,若是太厚太阔,左手按音会感到很累,无益于左手的按音动作,尤其女性手指较短,更感费力。

要仔细观察相位与第一品第一弦的左外侧端和第四弦的石外侧端的距离是不是相仿。

常见第一弦与第一品左外端的距离较短,第四弦与第一品右外端的距离较长,在子弦上演奏“吟”“挽”时,易使弦身滑出品端而没有了乐音。

这是制作上的弊病。

形成的原因,多数由于没有把复手粘在面板下腹部的中央处,或因山口的架弦开得偏左或不平均之故。

复手面宜呈水平面,不宜呈半圆弯形,第一它关系到发音,第二为呈半圆弯形,当弦身向上拉紧以后,在复手上口处的弦身呈下凹形,此处弦身就会易于断裂。

第一弦最细,音高也最高,利用比较多,为此,第一弦最易断裂,常须换弦。

一般在复手子弦穿匝孔的下面,都锯成一条线槽,可通过这条线槽来换弦,可节省换弦的时刻。

可是有些制作者,只锯一条很细的线槽,在实际换弦时,不能利用这条线槽来换弦,使这条线槽形同虚设。

所以这条线槽既要阔一些,也须把线槽处的复手里侧多去掉一些,以能通过这条线槽很方便地换击弦线为原则。

品与相都是琵琶上的音位装置,每一个品的位置都须排粘的音很准。

每一个品与品之间,从上到下,由宽至狭排列超级均匀。

尤其应看一下第十八品位的上端与弦身之间的距离宜在O.4至O.5公分;如距离超过O.6公分以上,在下把按音时会感到很累。

为此,对弦身与第十八品上端之间的距离超过O.6公分的品,是属于制作上的弊病,应宜从头换做。

二、听:

音量强而嘹亮并富有金石音色的琵琶,是购买者的首要选择目标。

一把音响好的琵琶,演奏它时会爱不放手。

越弹越爱弹,能够说真是“百弹不厌”。

因此,在选购琵琶时,必然先要去弹奏一下,听听它的音响效果。

琵琶的音色,老一辈演奏家曾列举了“尖”“堂”“松”“脆”“爆”五种音色,并要求在一把琵琶上对尖、堂、松、脆、爆五种音色都具有。

“尖”是指下把位高音的音响很敞亮“堂”是指相上低音区的音响很浑厚“松”是指弹弦后发音很灵敏;“脆”是指品位第一、二、三把位的音色很清脆;“爆”是指能发出金石之声的音色,出音有厚度、有分量,乐音能传送较远。

其中堂、松与爆在制作上存有极大矛盾。

例如能发出堂与松音响的琵琶上,多数听不到爆的金石之声能发出爆的坚实而富有金石之声的琵琶上,多数失去了堂与松的音响效果。

在一把琵琶上如何能做到音量专门大、反映很灵敏,同时也能昌有金石之声、坚实有力的音色,这是制作琵琶师傅们的奋斗目标,也是制作上的技术问题,这里就不作详细介绍了。

制作面板的技术如何,面板的质地或好或环,对琵琶的发音有着最为直接、最为紧密的关系。

过去,面板都用、、等地的木板制作。

后经多次实验对比,此刻都已采用生长的梧桐板来制作。

可是,兰考的桐木板也会有优有劣。

而旦在一颗优质的兰考桐木树上,也只有两块最好的板材。

是不是能选到最优的桐木板,这又是制作师傅们在选料时的一门学问了。

选购琵琶时,只能看到面板外表木纹是不是直;纹与纹之间的阔度是不是适合面板上是不是有节疤面板中央对拼处是不是有裂缝(面板须对拼,在树心部份锯开,把树心部位质地较硬、传音较差的部份去掉或放在左右双侧)等等,其他如子口的深度、阔度、横梁的位置及其厚度、阔度、音柱的位置及其大小与形状、是不是粘有八字梁、内膛的弧度、深度等因都已做好,从外表上是看不到的。

过去粘面板都用黄鱼膘,此刻又在黄鱼膘中掺入猪皮胶,这是含有水分的胶。

用含有水分的胶来粘面板的琵琶,弹奏了五年十年以后,音量音色都会发生转变。

因为经历了一按时期以后,胶内的水分逐渐蒸发掉,音量音色必然有所改变。

为此,在购买时,必需问清楚是不是用了含水的胶。

此刻粘面板时也有效化学胶的。

化学胶的种类很多,有些刚粘好的面板音响效果较好,但还未通过连年的实践与考验,对其粘的牢度、音响是不是有转变等等,还不能得出正确的结论。

挑琵琶,听声音,一般都会喜爱音量专门大、音响宽洪的琵琶,忽略了音色坚实(爆)富有金石之声的方面。

咱们通过实践证明音量大、音响宽洪的琵琶,多数缺乏金石之声与坚实的音色弹了一段时期后,音量虽然仍然专门大,但音响逐渐失去“分量”,音色变得较“空”,乃至很“木”,难听得很。

这是由于通过一按时期的弹奏后,面板取得不断振动,面板木质内的水分与粘液已经逐渐减少之故。

所以,挑选新琵琶时,决不能只凭音量大、音响宽洪,更须听听有无金石之声,音色是不是有分量、很坚实。

一般来讲,宜挑选音量不是最大,但反映很灵敏,音色较厚实的为宜。

挑琵琶,听声音,还须注意地域。

是南方潮湿地域制作的琵琶,仍是在北方干燥地域制作的琵琶。

常见在南方挑选到音量专门大,反映较灵敏,音色并非“空”,但带到北方干燥地域后,通过五天十天的干燥气候音色一下会变“空”,变“木”。

这是由于面板内的水分与粘液被专门快地蒸发之故。

为