部编版八年级语文上册第三单元12唐诗五首教案.docx

《部编版八年级语文上册第三单元12唐诗五首教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编版八年级语文上册第三单元12唐诗五首教案.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

部编版八年级语文上册第三单元12唐诗五首教案

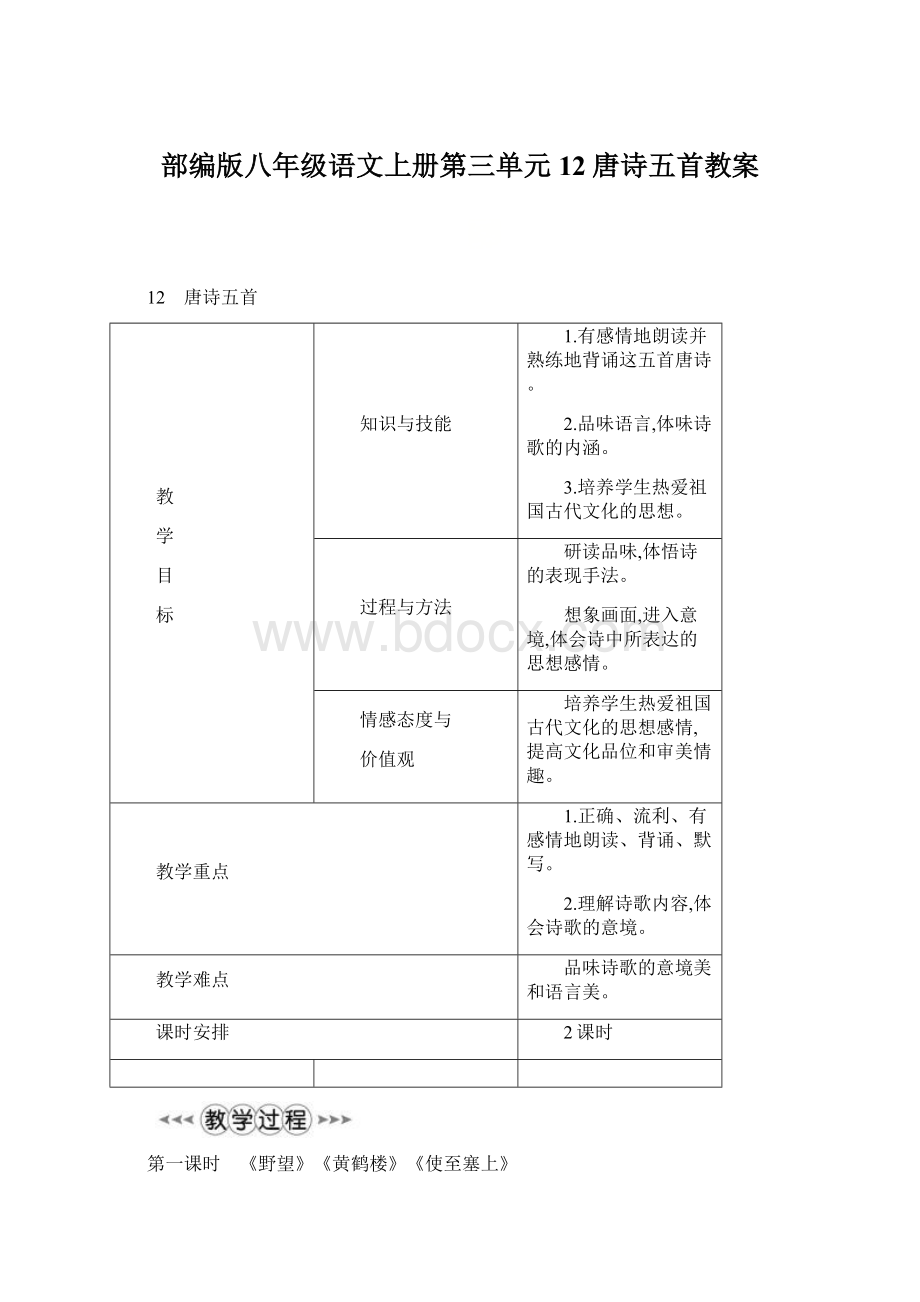

12 唐诗五首

教

学

目

标

知识与技能

1.有感情地朗读并熟练地背诵这五首唐诗。

2.品味语言,体味诗歌的内涵。

3.培养学生热爱祖国古代文化的思想。

过程与方法

研读品味,体悟诗的表现手法。

想象画面,进入意境,体会诗中所表达的思想感情。

情感态度与

价值观

培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点

1.正确、流利、有感情地朗读、背诵、默写。

2.理解诗歌内容,体会诗歌的意境。

教学难点

品味诗歌的意境美和语言美。

课时安排

2课时

第一课时 《野望》《黄鹤楼》《使至塞上》

导入一(复习导入)中国自古以就是一个诗的国度,从最古老的《诗经》开始,优秀的诗歌作品浩如烟海。

唐代是中国古代诗歌发展的巅峰时期,名作辈出,佳作迭现。

今天,我们学习《唐诗五首》。

在上新课之前,请同学回顾一下,有没有学过下面几类诗,如果有,试试背背。

1.边塞诗;2.写景诗;3.送别诗;4.游记诗;5.思乡诗。

导入二(由黄鹤楼导入)同学们知道三大名楼吗?

能否说出与之相关的诗文?

(湖北黄鹤楼

崔颢《黄鹤楼》 湖南岳阳楼 范仲淹《岳阳楼记》 江西滕王阁 王勃《滕王阁序》)李白曾登黄鹤楼想题诗纪念,但当他看到崔颢的《黄鹤楼》后,自认无法超越,就此收手。

只在崔颢的诗下面题写了“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”便离去了。

事后对崔颢的诗念念不忘,曾两次作诗模仿此诗的格调。

如《登金陵凤凰台》《鹦鹉洲》。

众多古人称崔颢的这首诗是“第一”“千古之奇”。

这究竟是一首怎样的诗,让我们一起欣赏。

导入三(由思乡导入)老师背诵一首诗“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

”再背“红豆生南国,春发几枝?

愿君多采撷,此物最相思。

”同学们猜猜这两首诗是谁写的。

表达了诗人怎样的感情?

生回答是王维的诗。

唐太宗称王维是“天宝中诗名冠代”人物。

宋朝苏轼曾称赞说“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”今天我们就再走近王维的诗,看看在他的这首诗中要表达他怎样的情怀。

1.作者简介

(1)王绩(约589-644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人。

隋末举孝廉,除秘书正字。

不乐在朝,辞疾,复授扬州六合丞。

时天下大乱,弃官还故乡。

唐武德中,诏以前朝官待诏门下省。

贞观初,以疾罢归河渚间,躬耕东皋,自号“东皋子”。

嗜酒,能饮五斗,自作《五斗先生传》,撰《酒经》《酒谱》。

其诗近而不浅,质而不俗,真率疏放,有旷怀高致,直追魏晋高风。

律体滥觞于六朝,而成型于隋唐之际,无功实为先声。

(2)崔颢(?

—754),汴州(今河南开封)人。

开元年间进士及第,曾出使河东节度使军幕,天宝时历任太仆寺丞、司勋员外郎等职。

足迹遍及江南塞北,诗歌内容广阔,风格多样。

或写儿女之情,几近轻薄;或状戎旅之苦,风骨凛然,诗名早著,影响深远。

(3)王维(约701-761),字摩诘,太原祁人。

唐代著名山水田园诗人,又称“诗佛”。

进士出身,官至尚书右丞,故世称王右丞,有《王右丞集》。

王维是个多才多艺的艺术家,在诗、画、音乐等方面均有很高成就。

2.交流背景

(1)《野望》王绩入唐后以秘书省正字待诏门下省,不久辞官还乡。

贞观中出为太乐丞,旋又告归。

此诗当作于诗人辞官隐居东皋(在今山西万荣)之时。

(2)《黄鹤楼》这首诗是吊古怀乡之佳作。

诗人登临古迹黄鹤楼,泛览眼前景物,即景而生情,诗兴大作,脱口而出,一泻千里。

既自然宏丽,又饶有风骨。

诗虽不协律,但音节嘹亮而不拗口。

真是信手而就,一气呵成,成为历代所推崇的珍品。

(3)《使至塞上》唐代自开国以,各方面的蕃夷部落不断侵入,唐政府不能不加强边防,以应付战事。

有时也乘胜逐北,有扩张领土的意图。

开元、天宝年间,有许多诗人成为了守边高级将帅的幕府,做他们的参军、记室。

这些诗人把他们在边塞上的所见所闻写成诗歌,于是边塞风光和军中生活成为盛唐诗人的新题材。

这一类诗,文学史上称为“边塞诗”。

作者王维奉唐玄宗之命,赴西北边塞慰问战胜吐鲁番的河西副大使崔希逸。

王维轻车简从,要到远在西北边塞的居延。

经长途跋涉,在萧关遇到了骑兵,却没有遇到将官,(一问才知道),将官此时正在燕然前线。

3.知识链接

唐诗的格律

到了唐代,格律诗兴盛起。

律诗共八句,分四联,即首联、颔联、颈联、尾联。

律诗在押韵、平仄和对仗等方面有比较严格的要求。

比如律诗要求中间两联都必须对仗(对偶)。

对仗的特征是上下两句字数相等、结构相同、词性相同、意思相关等。

江南三大名楼

湖北黄鹤楼 崔颢《黄鹤楼》

湖南岳阳楼 范仲淹《岳阳楼记》

江西滕王阁 王勃《滕王阁序》

4.积累字词

(1)注音

东皋(gāo) 徙倚(ǐyǐ) 驱犊(dú)

芳草萋萋(qīqī)萧关(iāo)燕然(yān)

(2)解释词语

①薄暮傍晚。

②落晖落日。

③徙倚徘徊。

④昔人指传说中乘鹤飞去的仙人。

⑤历历分明的样子。

⑥萋萋草木茂盛的样子。

⑦征蓬飘飞的蓬草,古诗中常用于比喻远行之人。

学习《野望》

(一)整体感知

(出示古诗)学生自由读,注意读准字音,把古诗读熟。

思考下列问题。

1.“薄暮”在诗中的意思是什么?

2.第一句“东皋薄暮望”,说明了地点 ,时间 ,事情 。

3.颔联写薄暮中的“秋夜静景”,用到山对树、 对 , 对 。

4.颈联描写眺望到了怎样的景象?

【交流点拨】1.太阳将要落山的时候。

2.东皋 薄暮 望

3.皆 唯 色 晖

4.牧人赶着牛羊,猎人骑着马带着许多狩猎所得,回家了。

(二)深层探究

学生大声朗读诗歌,思考下面的问题。

1.第一、二句描绘了怎样的画面?

试分析首联在全诗中的作用。

2.结合全诗内容,简析诗人“长歌怀采薇”的原因。

3.颔联和颈联运用何种手法,描绘了怎样一幅景象?

4.诗人在诗中流露了怎样的感情?

设计意图深入理解诗歌内容,体会作者情感。

【交流点拨】1.描绘了一幅满天秋色(江天寥廓、山清水秀、水波清冷)、峰峦叠嶂的富有诗意的山水画。

作用①第一句的“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。

第二句呼应尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。

②表现了在现实中找不到知音、得不到赏识的苦闷、怅惘的心情。

2.诗人在现实生活中辗转漂泊,彷徨苦闷,找不到精神归宿,又没有真正的知己,所以只得“长歌怀采薇”,即放声高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐逸高士,引为神交密友。

3.中间四句写薄暮中所见景物。

举目四望,到处是一片秋色,山川笼罩在夕阳的余晖中,越发显得萧瑟。

静谧的背景之上,牧人驱犊归家,猎人满载而回,似乎兴致盎然。

牧人与猎马的特写,带着牧歌式的田园气氛,使整个画面动了起。

这四句诗宛如一幅山家秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。

4.首尾两联抒情言事,中间两联写景,借景抒情,表现了百无聊赖的彷徨心情和在现实中孤独无依、只好追怀古人的落寞心绪。

(三)品析语言

请从“景”与“情”关系的角度,赏析本诗的颔联。

设计意图深入理解诗歌内容,品味诗歌语言,体会诗歌的意境。

【交流点拨】诗歌颔联妙在融情于景。

诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀。

王绩《野望》写的是山野秋景,在闲逸的情调中,带着几分彷徨,孤独和苦闷,是王绩的代表作,也是现存唐诗中最早的一首格律完整的五言律诗。

全诗于萧瑟恬静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情,抒发了惆怅、孤寂的情怀。

学习《黄鹤楼》

(一)整体感知

(出示古诗)学生自由读,注意读准字音,把古诗读熟。

1.教师范读,生齐读。

强调注意节奏(音韵兼顾意义),及声调的抑扬、速度的急缓(如读“空”应低沉婉转,声音略为延长;“晴川”句可读得恬淡自然。

)

2.指位学生读,注意“昔、载”的读音。

3.学生结合注释,默读弄懂诗歌大意,并同桌互相说说。

(二)深层探究

再读诗文,让学生在读中领会诗人的情感。

思考

1.这首诗歌读后给你怎样的感受?

2.诗人在最后感叹道“烟波江上使人愁”,他为何而愁?

愁什么呢?

3.既然写思乡之愁,本诗引用黄鹤楼的神话传说,表现了诗人内心的什么情感?

设计意图深入理解诗歌内容,体会作者情感。

【交流点拨】1.这首诗是览胜怀古思乡的名篇,它把神话与现实、古与今、情与景熔为一炉,创造了一个苍茫开旷的诗歌境界。

2.诗人由“黄鹤楼”名字的由想到传说中的仙人已乘鹤而去,只留下这座楼和千年不变的悠悠白云;再眺望眼前汉阳城一带,草木茂盛苍翠;继而想起自己的故乡,不禁抒发了怀旧、思乡的感慨,一股世事苍茫的愁绪涌上心头。

3.本诗引用黄鹤楼的神话传说,空荡荡的黄鹤楼实际上表现了诗人内心的孤寂与苦闷。

(三)品析语言

1.诗人感慨之余,登上了这“天下绝景”的黄鹤楼,极目远望,他又看到了什么?

用自己的话描述崔颢诗中的情景。

2.哪一句是作者登上黄鹤楼所看到的景致?

第三联描写繁荣的景致,有什么作用?

设计意图深入理解诗歌内容,品味诗歌语言,体会诗歌的意境。

【交流点拨】1.艳阳高照,碧空如洗,汉阳一带的林木郁郁葱葱,格外显眼。

鹦鹉洲上长满茂盛的芳草,清风徐徐而过,空气中淡淡清香让人心旷神怡。

2.“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

”以繁茂之景反衬凄清之情,烘托孤寂的思乡之情。

崔颢的这首诗虽然只有五十六个字,却将黄鹤楼的历、登临黄鹤楼所见的美景和自己的感慨紧紧地融合在了一起,被称为唐朝七言律诗的第一作品。

巍峨的黄鹤楼成就了崔颢的这首千古绝唱,崔颢的这首诗在扬名天下的同时,也让世人知道了这座千古名楼。

学习《使至塞上》

(一)整体感知

(出示古诗)学生自由读,注意读准字音,把古诗读熟。

学生结合注释,默读弄懂诗歌大意,并同桌互相说说每一联的主要内容。

【交流点拨】“单车欲问边,属国过居延。

”——首联交代出使的目的和经过。

“征蓬出汉塞,归雁入胡天。

”——颔联描写边塞的情势。

诗人以“蓬”“雁”自比,表现行程的艰苦遥远,也暗示其内心的不平。

“大漠孤烟直,长河落日圆。

”——颈联写落日时分边关所见。

“大”写边疆沙漠浩瀚无边;“孤”写其景物的单调;“落日”又加上“圆”字,给人亲切温暖而又苍茫的感觉。

一“直”一“长”一“圆”,气势磅礴,沉寂壮美,画面开阔,意境雄浑。

“萧关逢候骑,都护在燕然。

”——尾联照应诗题和开头。

点明边塞将士紧张的战斗生活,流露出对都护的赞叹。

(二)深层探究

再读诗文,让学生在读中领会诗人的情感,把握内容,理解诗意,体会语言美、意境美、情感美。

小组讨论

1.本诗中哪个词语暗示了作者奉命出使?

2.“单”“孤”“征蓬”等字词透露出作者当时怎样的心境?

3.诗人在颈联中为我们描绘了怎样的大漠景色?

4.说说“征蓬出汉塞,归雁入胡天”一句的含义,蕴含了作者怎样的感情?

5.整首诗诗人的情绪发生了怎样的变化?

【交流点拨】1.问边。

2.孤寂、激愤、抑郁。

3.苍茫辽阔、浩瀚无边。

4.自己过了居延,就像“征蓬”一样,飞出了汉家的边塞,又像北归的大雁一样飞入胡天的上空。

蕴含了作者被排挤出朝廷的惆怅,暗写自己内心的激愤和抑郁。

5.想到自己被排挤出朝廷之外时——激愤抑郁,看到将士不畏艰苦守边卫国时——赞叹敬慕。

(三)品析语言

试对“大漠孤烟直,长河落日圆”一句进行简单的赏析。

设计意图深入理解诗歌内容,品味诗歌语言,体会诗歌的意境。

【交流点拨】大漠茫茫无边,在这纯然一色、荒凉无边的背景之上,那烽火台上燃起的一缕白烟直上云霄,显得异常醒目。

“孤烟”两字能状其神韵,“孤烟”之后随一“直”字,使景物显得单纯简净。

“长河落日圆”写出了苍茫的沙漠,没有山,没有树,只有黄河横贯其中。

视野所及,大漠无边无际,黄河杳无尽头。

笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔。

将自己的孤寂情绪巧妙地融化在对广阔的自然景色的描绘中。

这首诗叙事写景相结合。

以大漠、秋天为背景,以征蓬、归雁、孤烟、长河、落日为实体,描绘了塞外奇特壮美的风光,歌颂守边将士的以身许国的爱国精神,同时也表达了诗人因个人际遇的抑郁、孤寂的思想感情。

第二课时 《渡荆门送别》《钱塘湖春行》

检查背诵前三首诗——《野望》《黄鹤楼》《使至塞上》。

导入一(直接导入)唐宋诗词历脍炙人口,今天我们将要学的《渡荆门送别》,是唐代的名家名篇。

导入二(谈话导入)同学们好!

俗话说“上有天堂,下有苏杭”。

杭州西湖是公认的天下名胜。

那西湖风光究竟有多美,大家想不想知道啊?

那就先让我们一起欣赏几幅西湖风光图片和白居易一起感受西湖的美吧!

1.作者简介

(1)李白(701-762),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作多在醉时写就,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《梁甫吟》《早发白帝城》等多首。

(2)白居易(772—846),字乐天,号香山居士,下邽(今陕西渭南)人。

贞元十六年中进士,历任左拾遗、左赞善大夫、江州司马、杭州刺史、苏州刺史、太傅等职。

白居易是一位伟大的现实主义诗人。

他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗。

他所写的《秦中吟》《新乐府》,敢于针对当权者的弊政,反映人民疾苦,深刻地揭露社会矛盾,他又是中唐新乐府运动的主要倡导人。

白居易的叙事诗如《长恨歌》《琵琶行》,描写细腻,生动感人,具有独特的艺术风格,影响极为广泛。

在诗歌创作理论上,他提出“文章合为时而著”,“诗歌合为事而作”的主张。

现存诗3000多首,有《白氏长庆集》。

2.交流背景

(1)《渡荆门送别》这首诗是李白出蜀时所作。

荆门,即荆门山,位于今湖北宜都县西北,长江南岸,与北岸虎牙山隔江对峙,形势险要,自古即有楚蜀咽喉之称。

李白这次出蜀,由水路乘船远行,经巴渝,出三峡,直向荆门山之外驶去,目的是到湖北、湖南一带楚国故地游览。

这首诗是李白初游楚地之作。

它以清新飘逸的笔触,描绘了沿江而下所见到的新奇景象,抒写了诗人从蜀中初到平原的喜悦心情和宽广胸襟。

“月下飞天镜,云生结海楼”句用语奇妙,用阔大意象表现心中喜悦与豪情,历被称为不朽佳句。

末句写因江水而产生对故乡依依不舍之情,却又鲜明地反映了诗人“仗剑去国,辞亲远游”的乐观向上的精神。

(2)《钱塘湖春行》这首观赏西湖风景的诗,是长庆三年或四年(823或824)白居易任杭州刺史时所作。

钱塘湖,即今杭州西湖,因地处秦代钱唐县(唐代以“唐”为国号,因加“土”为钱塘)而得名。

春行,春天绕湖而行(观赏风景)。

诗中处处紧扣环境和季节特征,把早春的西湖描绘得生机盎然,十分迷人。

3.积累字词

(1)注音

早莺(yīng) 没马蹄(mò) 白沙堤(dī)

(2)解释词语

①海楼海市蜃楼,形容江上云霞多变形成的美丽景象。

②怜喜爱

③暖树向阳的树。

学习《渡荆门送别》

(一)整体感知

教师朗读或学生听录音。

学生自读,初步了解诗意,概括每一联的主要内容。

【交流点拨】“渡远荆门外,从楚国游。

”——一个“从”字,凸显了诗人的大气魄。

本是诗人乘船顺流而下,可在诗人眼里,竟是长江跟着自己游览。

“山随平野尽,江入大荒流。

”——山随着低平的原野出现逐渐消失。

江水在一望无限的原野中奔流。

白天行舟,天开地阔,诗人开阔的胸襟、舒畅的心情,都流露在字里行间。

“月下飞天镜,云生结海楼。

”——夜晚,变幻莫测的江水、月光、云霞让诗人目不暇接。

“仍怜故乡水,万里送行舟。

”——尾联运用拟人手法,借故乡的水有情,不远万里送“我”告别故乡,表达了诗人离开故乡时依依不舍、思念亲人的感情。

(二)深层探究

1.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代了什么?

2.颔联写景,描绘了一幅怎样的画面?

是从什么角度写景的?

3.对诗中“送别”情绪应如何理解?

4.全诗表达作者什么样的思想感情?

设计意图深入理解诗歌内容,体会作者情感。

【交流点拨】1.远渡的地点和此行的目的。

2.描写渡过荆门进入楚地的壮阔景色,描绘出一幅气势磅礴的万里长江图,写的是远景。

3.李白的《渡荆门送别》与作者的其他送别诗不同,并非为朋友送行,而是告别故乡。

诗人从“五岁诵六甲”起,直至二十五岁远渡荆门,一直在四川生活,读书于戴天山上,游览峨眉,隐居青城,对蜀中的山山水水怀有深情,江水流过的蜀地是养育他的故乡,初次离别,他怎能不无限留恋、依依难舍呢?

但诗人不说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送己远行,怀着深情厚谊,万里送行舟,从对方写,越发显示出自己的思乡深情。

诗以浓重的怀念惜别之情结尾,言有尽而意无穷。

诗题中的“送别”应是告别故乡,而不是送别朋友。

4.通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人的开阔情怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、思念之情。

(三)品析语言

1.颈联变换视角,描写长江的近景,谈谈这联诗所描绘的意境。

2.尾联运用了什么修辞手法?

从尾联看,这首送别诗是否是为朋友送行?

3.请从“炼字”的角度赏析本诗的颔联。

设计意图深入理解诗歌内容,品味诗歌语言,体会诗歌的意境。

【交流点拨】1.“月下飞天镜”是月夜俯视所见。

明月本在天上,倒映在流速缓慢的长江水中,好像从天上飞一面明镜。

“云生结海楼”是白昼眺望所见。

云多,则天空高远,反衬原野低平、江岸辽阔、两岸平旷的景色,在自然美景中融进了诗人见到平原时欣喜的感受。

2.拟人。

不是,尾联中的故乡水是指流经故乡的水,“万里送行舟”指的是故乡水如今怀着深情厚意载我远行。

用拟人的手法,借写故乡水有情,不远万里,依恋不舍送我远别故乡,表达了诗人离开故乡时依依不舍,思念故乡的感情。

3.这一联中的“随”“尽”“入”三个字用得好。

“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、推移,真切地表现出,给人以空间感和流动感。

“尽”字表达了刚从三峡中出的诗人顿时喜悦开朗的心情。

“入”字用得贴切,是对前途的展望,大江无阻挡地流向远方,空间广阔,打开了诗人眼界,奔腾着诗人的想象,洋溢着诗人青春蓬勃的朝气。

这首诗寓情于景,情景交融,别具特色。

这首诗,作者描绘了出蜀过荆门山的沿途山川景色,抒发了诗人对祖国大好河山的赞美,表达了作者对故乡无限爱恋的真挚感情。

学习《钱塘湖春行》

(一)整体感知

师俗话说“三分诗七分读”。

读诗也是讲究技巧的,下面请同学们听录音,在听读的过程中,注意听准字音、划出节奏。

钱塘湖春行

[唐]白居易

孤山/寺北/贾亭西,水面/初平/云脚低。

几处/早莺/争暖树,谁家/新燕/啄春泥。

乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。

最爱/湖东/行不足,绿杨/阴里/白沙堤。

思考下面的问题

1.本文围绕哪两个字写。

2.诗人的“行”踪(游踪是如何的?

从文中找出词语)。

3.请用简要的语言概括这首诗的主要内容。

【交流点拨】1.“春”“行”。

2.孤山寺北——贾亭西——湖东——白沙堤。

3.描写了西湖美好的春光及作者对西湖的热爱。

(二)深层探究

1.作者选取哪些景物表现西湖的美?

诗歌描绘的是西湖春天哪个阶段的景色?

你是从文中哪里看出的呢?

说说你的理解。

2.诗中哪句诗流露出诗人已陶醉在美好的湖光山色中了?

表达出作者怎样的感情?

设计意图深入理解诗歌内容,体会作者情感。

【交流点拨】1.水、云、莺、燕、花、草;早春;春水初涨平堤岸、春云舒展贴近湖面、莺在有阳光照到的树上歌唱、燕子啄泥衔草忙着建造新巢、春花鲜艳美丽令人眼花缭乱、春草生机勃勃刚刚没过马蹄。

2.“最爱湖东行不足”,说明了诗人流连忘返、陶醉在美好的湖光山色中了。

体现了作者对“春”的喜爱和赞美之情。

(三)品析语言

1.这首诗,用字准确生动,其中“几处早莺争暖树”句中“争”用得好在哪里?

2.“几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么不是“家家”?

设计意图深入理解诗歌内容,品味诗歌语言,体会诗歌的意境。

【交流点拨】1.拟人的修辞手法生动形象地写出早莺的活跃,开朗,生机勃勃,让人体会到早春的阳光明媚,抒发了作者喜悦的情感。

2.因为还是初春季节,故不是处处、不是家家,由春的歌手和春的信使展现出大自然刚从沉睡中苏醒过。

这首诗的题意主要在“行”字。

诗人写骑马游春的乐趣,从孤山寺北写起至白沙堤止。

开头写“水面初平”是孤山寺所见之景,中间写游程中所见,最后用“绿杨阴里”写白沙堤之景,轻快明丽,令人目迷神驰。

请同学们根据老师的提示,把自己从诗中所欣赏到的西湖美景用散文式的语言描绘出。

示例首联在一个阳光明媚的春日,我骑马到钱塘湖畔,由孤山寺的北面绕到贾公亭的西边。

雨后春水初涨,水面与堤岸齐平,微波荡漾;空中白云朵朵,同水面连成一片。

颔联……

颈联……

尾联西湖的美景令人陶醉。

而我最迷恋的却是湖东一带的景色。

这里绿柳成荫,白沙堤静静地躺在湖边,那么安闲,那么自在,真让我流连忘返啊。

【交流点拨】

(1)在几处向阳的树枝上,蹦蹦跳跳着早的黄莺,婉转悠扬地唱着春天的歌儿;湖岸边,不知是谁家新的小燕子,呢呢喃喃地忙着衔泥筑巢。

(2)放眼望去,五彩缤纷的花儿渐渐地开了,一丛丛,一簇簇,摇曳在春风中,尽情地吐露芬芳,让人眼花缭乱;绿茸茸的春草刚从土里钻出,刚刚能遮住马蹄。

野 望

情——景——情

黄鹤楼

起→用典引出黄鹤楼

承→感慨仙人已去

转→描写登楼所见

合→抒发思乡之情

使至塞上

叙事 单车 问边

写景 征蓬 归雁 孤寂、悲凉

大漠 孤烟 赞美疆域辽阔

长河 落日 自豪

叙事 逢候骑

渡荆门送别

首联起 叙事

颔联承 借景抒情

颈联转 借景抒情

尾联合 直接抒情

钱塘湖春行

孤山寺 水涨云舒

贾公亭 游 春 莺歌燕舞

白沙堤 踪 踪 花乱草绿

(课堂教学设计理念,实际教学效果及改进设想)

第四单元整体学习

1.了解不同类型的散文特点,学习抓住人物特征进行细致描写的方法。

2.反复品味,欣赏文章的语言,体会作者不同的语言风格,理解作者表达的思想感情。

3.结合背景体会、理解作者对生活、对人生的感受和思考。

4.品味作品的艺术境界,培养自己的审美情趣,丰富精神世界,树立正确的人生观、价值观。

《背影》2课时

《白杨礼赞》2课时

《散文二篇》1课时

《昆明的雨》1课时

1.主题延伸

本单元的中心内容是多种类型的散文,它们或写人记事,或写景状物,或议论抒情,展示了丰富多彩的情感体验和社会生活,表达出独特的情感体验和深刻的人生感悟。

阅读这些散文,进入作品的境界,可以培养审美情趣,丰富精神世界。

教学中利用多媒体充分调动学生学习的兴趣和积极性,强调情感体验,让学生在学习课文的过程中得到审美的愉悦和道德情感的熏陶。

2.授课技巧

四篇课文的安排,应各有侧重点。

《背影》是一篇家喻户晓的名篇,作者以洗尽铅华的质朴演绎了中华传统文化的精义亲情、孝道与感恩。

应该重视语文的熏陶感染作用,注重教学内容的价值取向,同时也应尊重学生在学习过程中的独特体验。

因此,教学中利用多媒体充分调动学生的学习兴趣和积极性,强调情感体验,让学生在学习课文的过程中得到审美愉悦和道德情感的熏陶。

《白杨礼赞》是一篇采用象征手法写作的经典篇目,因而在设计中,对象征手法的理解就成了本文的学习重点。

首先在导语中,就先将象征这一写法初步渗透给学生,使学生从理性上认识什么是象征。

接下在整体感知的朗读教学中,引导学生明确文章中白杨树象征什么。

在品读教学中引导学生理解为什么要采用象征这一写法,使学生进一步