万有引力定律6.docx

《万有引力定律6.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《万有引力定律6.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

万有引力定律6

第六章万有引力定律

第一节行星的运动

教学目的:

1、了解地心说和日心说两种不同的观点

2、知道开普勒对行星运动的描述

教学重点:

知道开普勒对行星的描述

教学过程:

引入:

在前面我们学习了力和运动,并且讲述了力和运动的关系:

动力学。

介绍了几种常见的物体运动,本章将介绍一种新的力-------万有引力和一种新的运动实例--------行星的运动。

一、地心说与日心说

1、让同学自己阅读,找出地心说和日心说的观点:

地心说:

认为地球是宇宙的中心。

地球的静止不动的,太阳、月亮以及其它行星都绕地球运动。

日心说:

认为太阳是静止不动的,地球和其它行星都绕太阳动动

2、为什么地心说会统治人们很久时间。

3、古人是如何看待天体的运动:

古人认为天体的运动是最完美、和谐的匀速圆周运动。

4、谁首先对天体的匀速圆周运动的观点提出怀疑:

开普勒

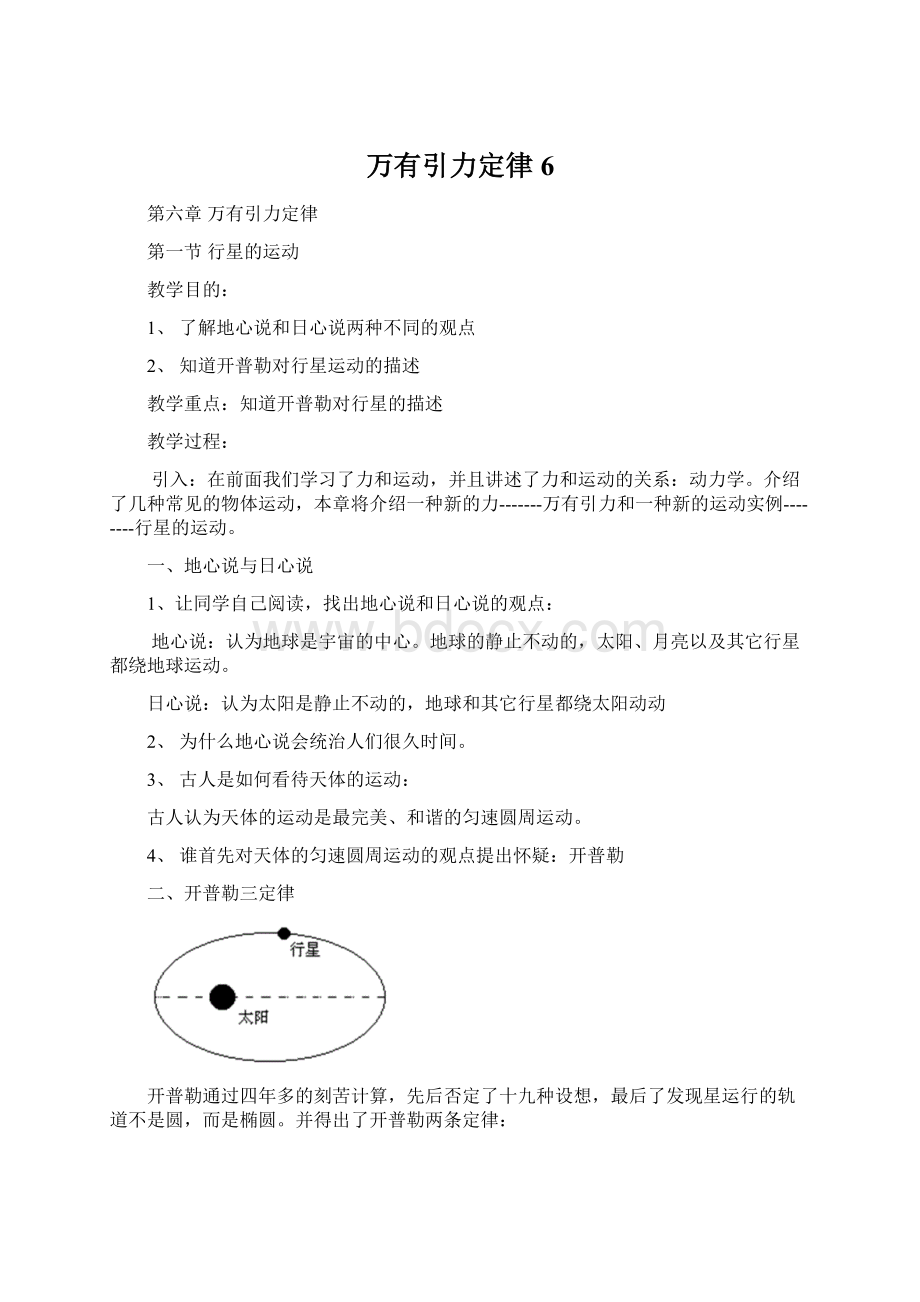

二、开普勒三定律

开普勒通过四年多的刻苦计算,先后否定了十九种设想,最后了发现星运行的轨道不是圆,而是椭圆。

并得出了开普勒两条定律:

开普勒第一定律:

所有行星分别在大小不同的椭圆轨道上围绕太阳运动,太阳是在这些椭圆的一个焦点上。

开普勒第二定律:

太阳和行星的联线在相等的时间内扫过相等的面积

如图:

如果时间间隔相等,即t2-t1=t4-t3那么面积A=面积B

开普勒第三定律:

所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等。

R3/T2=k

(k是一个与行星或卫星无关的常量,但不同星球的行星或卫星K值不一定相等)

巩固练习:

1:

地球公转一周为一年,已知金星与太阳的平均距离是地球与太阳平均距离的0.72倍,那么金星公转一周需要多少年?

(0.216年)

2:

关于日心说被人们所接受的原因:

A:

太阳总是从东面升起,从西面落下

B:

地球是围绕太阳运转的

C:

以地球为中心来研究天体的运动有许多无法解决的问题

D:

以地球为中心,许多问题都可以解决,行星运动的描述也变得简单了

第二节万有引力定律

第三节引力常量的测定

教学要求:

1、了解万有引力定律得出的思路和过程

2、理解万有引力定律的含义并会推导万有引力定律

3、了解卡文迪许扭秤实验的主要结构及原理

4、知道引力常量的意义及其数值

重点:

万有引力定律

教学方法:

启发、讲授

教具:

卡文迪许扭秤挂图

教学过程:

引入新课:

我们知道,太阳系里有九大行星,地球和其它八大行星一起都在近似的圆形轨道上绕太阳旋转.因此,必然受到指向太阳的向心力的作用,而且人们认为这个向心力就是太阳对行星的引力,那么这种引力遵循什么规律呢?

彻底解决这个问题的人是伟大的物理学家牛顿.

讲授新课:

一、历史回顾

在行星运动的问题清楚之后,开始研究行星为什么这样运动?

特别是到了开普勒时代,开始萌发出许多关于天体的动力学解释。

后来牛顿在前人研究的基础上,凭借他超凡的数学能力证明了:

如果太阳和行星间的引力与距离的二次方成反比,则行星的轨迹是椭圆,并且阐述了普遍意义下的万有引力定律。

二、万有引力定律

1、推导

太阳对行星的引力应为行星所受的向心力

F=mv2/r

而v=2πr/T

故:

F=4π2(r3/T2).m/r2

而根据开普勒第三定律可知:

r3/T2是一个常量,

可知:

两星间的引力与行星的质量成正比,跟两者间的距离平方成反比

根据牛顿第三定律:

太阳吸引行星的力与行星吸引太阳的力应是等大,同性质。

牛顿认为:

即然这个引力与行星的质量成正比,当然也应该太阳的质量成正比。

用m/表示太阳的质量:

F=Gmm`/r2

2.万有引力定律:

牛顿的研究表明,太阳对行星的引力,行星对卫星的引力,以及地球对地面上的物体的引力,都遵循某一同样的规律,是同一种性质的力,于是牛顿把这种引力规律做了合理的推广,在1687年正式发表了万有引力定律:

⑴内容:

任何两个物体都是相互吸引的,引力的大小跟两个物体的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比.

⑵公式:

如果用m1和m2表示两个物体的质量,用r表示它们之间的距离,则万有引力定律可用下面的公式表示:

F=Gm1m2/r2

式中G=6.67×10-11Nm2/kg2,叫万有引力恒量.它在数值上等于两个质量都是1kg的物体相距1m时的相互作用力.

⑶距离r的确定:

万有引力定律中两个物体的距离,对于相距很远可以看作质点的物体,就是指两个质点间的距离;对于均匀的球体,就是指两个球心间的距离.

强调:

r不可为零.

3.万有引力定律的丰功伟绩:

4.引力恒量的测定:

牛顿虽然发现了万有引力定律,但没有给出引力恒量的数值.直到一百多年的1798年,英国的卡文迪许巧妙地利用扭秤装置,测定了引力恒量的数值.

⑴装置介绍:

T形架、石英丝、镜尺、m球和m'球

⑵测量原理介绍:

扭秤达到平衡时,引力矩等于石英丝的阻力矩.石英丝转角可由镜尺测出,由石英丝转角可知扭力矩等于引力矩,从而可测得万有引力,进而可测引力恒

量G.

⑶实验意义:

①证实了万有引力定律

②测定了引力恒量

四.小结、巩固练习:

例一.你能立即答出你对地球的引力是多大吗?

例二、一个质子由两个u夸克,一个d夸克组成,一个夸克的质量是7.1×10-30kg,求两个夸克相距1.0×10-16m时的相互引力(质量半径为1.0×10-15m).

例三.有一质量为100kg的人造卫星,在离地面1000km的高空绕地球作匀速圆周运动,求:

①卫星所受的向心力

②卫星的运行速度

③卫星运行的周期

已知地球的半径为6400km,地球的质量约为6×1024kg.

作业:

P107练习一1~5

第四节万有引力定律在天文学上的应用

教学目的:

1.进一步掌握万有引力定律的内容

2.能应用这个定律进行计算一些比较简单的天体问题

教学方法:

启发、讲练

教学过程:

一、.复习提问:

1.什么叫万有引力?

2.万有引力定律的内容如何?

公式如何表示?

二、引入新课:

万有引力定律揭示了天体运动的规律,是研究天体运动的重要理论基础.万有引力定律的发现对天文学的发展起了很大的推动作用,取得了重大的成就.下面我们举例来说明万有引力定律在天文学上的应用.

三、讲授新课:

1.太阳和行星的质量:

应用万有引力定律,可以计算太阳和行星的质量,行星围绕太阳的运动,可以近似地看作匀速圆周运动,具体如下:

设M为太阳(或某一天体)的质量,m是行星(或某一卫星)的质量,r是行星(或卫星)的轨道半径,T是行星(或卫星)绕太阳(或天体)公转的周期.那么太阳(或这个天体)对行星(或卫星)的引力就是行星(或卫星)绕太阳(或天体)运动的向心力:

GmM/r2=ma=4π2mr/T2

由上式可得太阳(或天体)的质量为:

M=4π2r3/GT2

测出r和T,就可以算出太阳(或天体)质量M的大小.例如:

地球绕太阳公转时r=1.49×1011m,T=3.16×107s,所以太阳的质量为:

M=1.96×1030kg.

同理根据月球绕地球运动的r和T,可以计算地球的质量:

M=5.98×1024kg

2.海王星、冥王星的发现:

海王星、冥王星的发现,进一步地证明了万有引力定律的正确性,显示了它对研究天体运动的重要意义.

四、小结、巩固练习:

1、.当通讯卫星以3.1km/s的速率在离地面3.6×104km的高空轨道上作匀速圆周运动时,可与地球自转同步.试求地球的质量.地球的半径取6.4×103km.

2、两颗靠得很近的恒星称为双星,这两颗星必须各以一定速率绕某一中心转动,才不致于由于万有引力的作用而吸引在一起.已知两恒星质量分别为m1和m2,两星相距为L.求这两星转动的中心位置和这两星的转动周期.

3、已知火星的半径是地球的半径的一半,火星的质量是地球的质量的1/10.如果在地球上质量为60kg的人到火星上去,问:

⑴在火星表面上人的质量多大?

重量多少?

⑵火星表面的重力加速度多大?

⑶设此人在地面上能跳起的高度为1.6m,则他在火星上能跳多高?

⑷这个人在地面上能举起质量为60kg的物体,他在火星上可举多重的物体?

五、布置作业:

练习二1~7

第五节宇宙速度人造地球卫星

教学目的:

1、了解人造卫星的有关知识

2、.通过讲解与举例,让学生掌握第一宇宙速度的推导.了解第二、第三宇宙速度的意义

重点:

第一宇宙速度的推导

教学方法:

启发、讲授

教学过程:

一、引入新课:

1970年4月24日,我国发射了第一颗人造地球卫星,到现在我国已发射了多颗人造地球卫星.1975年,我国就掌握了使卫星返回地面的回收技术,成为世界上第三个掌握这种先进技术的国家.1984年4月8日,我国发射了一颗试验通讯卫星,把卫星准确地运送到指定位置的同步轨道上.这是一个难度非常大的多维控制问题.同步卫星的定点成功,标志着我国在运载火箭和卫星技术方面已加入世界先进行列.近几年,我国一直利用火箭为其它国家发射卫星.这节课我们来学习人造地球卫星的基本知识.

二、讲授新课:

1.牛顿的人造卫星设想:

如果地面上空有一个相对于地面静止的物体,它只受到重力的作用,那么它将做自由落体运动.如果物体在空中具有一定的初速度,且初速的方向与重力方向垂直,那么它将做平抛运动.牛顿就曾设想,从高山上用不同的水平速度抛出物体,速度一次比一次大,则落点一次比一次远,如不计空气的阻力,当速度足够大时,物体就永远不会落到地面上来,而围绕地球旋转,成为一颗人造地球卫星了.

2.宇宙速度:

⑴第一宇宙速度:

提问:

当物体一速度达到多大时,物体在重力作用下,不会落到地面上来,而围绕地球作圆周运动,成为人造地球卫星呢?

答:

由于人造地球卫星在空中运行时,仅受到地球对它的万有引力作用,这时,它就是卫星做匀速圆周运动所需要的向心力,即:

GMm/r2=mV2/r

∴V=(GM/r)1/2

从上式可见,r越大,即卫星离地面越高,它环绕地球运动的速度V越小.对于靠近地面运行的卫星,可以认为r近似等于地球的半径R地,地球对物体的引力,近似等于卫星的重力mg,则有:

将g=0.0098km/s2和R地=6400km代入上式有:

这就是人造地球卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动必须具有的速度,叫第一宇宙速度.也叫环绕速度.

说明:

①是最小的发射速度,最大的环绕速度

2所有轨道的圆心都在地心上

⑵第二宇宙速度:

如果人造地球卫星进入轨道的水平速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,它绕地球运行的轨迹就不是圆而是椭圆了.当卫星的速度等于或大于11.2km/s的速度时,卫星就可以挣脱地球的引力的束缚,成为绕太阳运动的人造行星,或飞到其它行星上去.所以11.2km/s这个速度叫做第二宇宙速度.也叫脱离速度

说明:

是卫星挣脱地球束缚的最小发射速度

⑶第三宇宙速度:

达到第二宇宙速度的卫星还受到太阳的束缚,要想挣脱太阳的束缚,飞到太阳系以外的空间,速度必须大于16.7km/s,这个速度叫做第三宇宙速度.也叫逃逸速度,是挣脱太阳束缚的最小发射速度。

3.人造卫星中的的超重和失重:

人造卫星中的人和物体都处于完全失重状态.

4.人造卫星的应用:

(详见书)

三、小结、巩固练习:

1、一颗在圆形轨道上运行的人造地球卫星,轨道半径为r时,它的线速度大小为V.问:

当卫星的轨道半径增大到2r时,它的线速度的大小变为多少?

2、同步卫星的运转周期与地球自转周期相同.由于卫星与地球同步地运动,因此从地面看上去,卫星好象"静止地"停留在某地高空.问:

这颗卫星的高度是多少?

3、宇宙中某星球的半径为地球的2倍,星球的质量为地球的2倍,若在该星球上发射一颗卫星,使其环绕该星运动。

问:

该卫星在该星附近轨道发射需最小速度是多少?

四、布置作业:

练习二

万有引力定律在天文学上的应用人造卫星的教案示例

一、教学目标

1.通过对行星绕恒星的运动及卫星绕行星的运动的研究,使学生初步掌握研究此类问题的基本方法:

万有引力作为物体做圆周运动的向心力。

2.使学生对人造地球卫星的发射、运行等状况有初步了解,使多数学生在头脑中建立起较正确的图景。

二、重点、难点分析

1.天体运动的向心力是由万有引力提供的,这一思路是本节课的重点。

2.第一宇宙速度是卫星发射的最小速度,是卫星运行的最大速度,它们的统一是本节课的难点。

三、教具

自制同步卫星模型。

四、教学过程

(一)引入新课

1.复习提问:

(1)物体做圆周运动的向心力公式是什么?

分别写出向心力与线速度、角速度、周期的关系式:

(2)万有引力定律的内容是什么?

如何用公式表示?

(对学生的回答予以纠正或肯定。

)

(3)万有引力和重力的关系是什么?

重力加速度的决定式是什么?

(学生回答:

地球表面物体受到的重力是物体受到地球万有引力的一个分力,但这个分力的大小基本等于物体受到地球的万有引力。

如不全面,教师予以补充。

)

2.引课提问:

根据前面我们所学习的知识,我们知道了所有物体之间都存在着相互作用的万有引力,而且这种万有引力在天体这类质

量很大的物体之间是非常巨大的。

那么为什么这样巨大的引力没有把天体拉到一起呢?

(可由学生讨论,教师归纳总结。

)

因为天体都是运动的,比如恒星附近有一颗行星,它具有一定的速度,根据牛顿第一定律,如果不受外力,它将做匀速直线运动。

现在它受到恒星对它的万有引力,将偏离原来的运动方向。

这样,它既不能摆脱恒星的控制远离恒星,也不会被恒星吸引到一起,将围绕恒星做圆周运动。

此时,行星做圆周运动的向心力由恒星对它的万有引力提供。

(教师边讲解,边画板图。

)

可见万有引力与天体的运动密切联系,我们这节课就要研究万有引力定律在天文学上的应用。

板书:

万有引力定律在天文学上的应用人造卫星

(二)教学过程

1.研究天体运动的基本方法

刚才我们分析了行星的运动,发现行星绕恒星做圆周运动,此时,恒星对行星的万有引力是行星做圆周运动的向心力。

其实,所有行星绕恒星或卫星绕行星的运动都可以基本上看成是匀速圆周运动。

这时运动的行星或卫星的受力情况也非常简单:

它不可能受到弹力或摩擦力,所受到的力只有一种——万有引力。

万有引力作为其做圆周运动的向心力。

板书:

F万=F向

下面我们根据这一基本方法,研究几个天文学的问题。

(1)天体质量的计算

如果我们知道了一个卫星绕行星运动的周期,知道了卫星运动的轨道半径,能否求出行星的质量呢?

根据研究天体运动的基本方法:

万有引力做向心力,F万=F向

根据万有引力定律,我们知道卫星受到行星的引力为:

(指副板书)此时知道卫星的圆周运动周期,其向心力公式用哪

个好呢?

(指副板书)于是我们得到

等式两边都有m,可以约去,说明与卫星质量无关。

我们就可以得

(2)卫星运行速度的比较

下面我们再来看一个问题:

某行星有两颗卫星,这两颗卫星的质量和轨道半径都不相同,哪颗卫星运动的速度快呢?

我们仍然利用研究天体运动的基本方法:

以万有引力做向心力

F万=F向

设行星质量为M,某颗卫星运动的轨道半径为r,此卫星质量为m,它受到行星对它的万有引力为

此时需要求卫星的运行速度,其向心力公式用哪个好呢?

等式两边都有m,可以约去,说明与卫星质量无关。

于是我们得到

从公式可以看出,卫星的运行速度与其本身质量无关,与其轨道

半径的平方根成反比。

轨道半径越大,运行速度越小;轨道半径越小,运行速度越大。

换句话说,离行星越近的卫星运动速度越大。

这是一个非常有用的结论,希望同学能够给予重视。

(3)海王星、冥王星的发现

刚才我们研究的问题只是实际问题的一种近似,实际问题要复杂一些。

比如,行星绕太阳的运动轨道并不是正圆,而是椭圆;每颗行星受到的引力也不仅由太阳提供,除太阳的引力最大外,还要受到其他行星的引力。

这就需要更复杂一些的运算,而这种运算,导致了海王星、冥王星的发现。

200年前,人们认识的太阳系有7大行星:

水星、金星、地球、火星、土星、木星和天王星,后来,人们发现最外面的行星——天王星的运行轨道与用万有引力定律计算出的有较大的偏差。

于是,有人推测,在天王星的轨道外侧可能还有一颗行星,它对天王星的引力使天王星的轨道发生偏离。

而且人们计算出这颗行星的可能轨道,并且在计算出的位置终于观测到了这颗新的行星,将它命名为海王星。

再后,又发现海王星的轨道也与计算值有偏差,人们进一步推测,海王星轨道外侧还有一颗行星,于是用同样的方法发现了冥王星。

可见万有引力定律在天文学中的应用价值。

2.人造地球卫星

下面我们再来研究一下人造地球卫星的发射及运行情况。

(1)卫星的发射与运行

最早研究.人造卫星问题的是牛顿,他设想了这样一个问题:

在地面某一高处平抛一个物体,物体将走一条抛物线落回地面。

物体初速度越大,飞行距离越远。

考虑到地球是圆形的,应该是这样的图景:

(板图)

当抛出物体沿曲线轨道下落时,地面也沿球面向下弯曲,物体所受重力的方向也改变了。

当物体初速度足够大时,物体总要落向地面,总也落不到地面,就成为地球的卫星了。

从刚才的分析我们知道,要想使物体成为地球的卫星,物体需要一个最小的发射速度,物体以这个速度发射时,能够刚好贴着地面绕地球飞行,此时其重力提供了向心力。

其中,g为地球表面的重力加速度,约9.8m/s2。

R为地球的半径,约为6.4×106m。

代入数据我们可以算出速度为7.9×103m/s,也就是7.9km/s。

这个速度称为第一宇宙速度。

板书:

第一宇宙速度v=7.9km/s

第一宇宙速度是发射一个物体,使其成为地球卫星的最小速度。

若以第一宇宙速度发射一个物体,物体将在贴着地球表面的轨道上做匀速圆周运动。

若发射速度大于第一宇宙速度,物体将在离地面远些的轨道上做圆周运动。

现在同学思考一个问题:

刚才我们分析卫星绕行星运行时得到一个结论:

卫星轨道离行星越远,其运动速度越小。

现在我们又得到一个结论:

卫星的发射速度越大,其运行轨道离地面越远。

这两者是否矛盾呢?

其实,它们并不矛盾,关键是我们要分清发射速度和运行速度是两个不同的速度:

比如我们以10km/s的速度发射一颗卫星,由于发射速度大于7.9km/s,卫星不可能在地球表面飞行,将会远离地球表面。

而卫星远离地球表面的过程中,其在垂直地面方向的运动,相当于竖直上抛运动,卫星速度将变小。

当卫星速度减小到7.9km/s时,由于此时卫星离地球的距离比刚才大,根据万有引力定律,此时受到的引力比刚才小,仍不能使卫星在此高度绕地球运动,卫星还会继续远离地球。

卫星离地面更远了,速度也进一步减小,当速度减小到某一数值时,比如说5km/s时,卫星在这个位置受到的地球引力刚好满足卫星在这个轨道以这个速度运动所需向心力,卫星将在这个轨道上运动。

而此时的运行速度小于第一宇宙速度。

所以,第一宇宙速度是发射地球卫星的最小速度,是卫星绕地球运行的最大速度。

板书:

第一宇宙速度是发射地球卫星的最小速度,是卫星绕地球运行的最大速度。

如果物体发射的速度更大,达到或超过11.2km/s时,物体将能够摆脱地球引力的束缚,成为绕太阳运动的行星或飞到其他行星上去。

11.2km/s这个速度称为第二宇宙速度。

板书:

第二宇宙速度v=11.2km/s

如果物体的发射速度再大,达到或超过16.7km/s时,物体将能够摆脱太阳引力的束缚,飞到太阳系外。

16.7km/s这个速度称为第三宇宙速度。

板书:

第三宇宙速度v=16.7km/s

(2)同步通讯卫星

下面我们再来研究一种卫星——同步通信卫星。

这种卫星绕地球

运动的角速度与地球自转的角速度相同,所以从地面上看,它总在某地的正上方,因此叫同步卫星。

这种卫星一般用于通讯,又叫同步通讯卫星。

我们平时看电视实况转播时总听到解说员讲:

正在通过太平洋上空或印度洋上空的通讯卫星转播电视实况,为什么北京上空没有同步卫星呢?

大家来看一下模型(出示模型):

若在北纬或南纬某地上空真有一颗同步卫星,那么这颗卫星轨道平面的中心应是地轴上的某点,而不是地心,其需要的向心力也指向这一点。

而地球所能够提供的引力只能指向地心,所以北纬或南纬某地上空是不可能有同步卫星的。

另外由于同步卫星的周期与地球自转周期相同,所以此卫星离地球的距离只能是一个定值。

换句话说,所有地球的同步卫星只能分布在赤道正上方的一条圆弧上,而为了卫星之间不相互干扰,大约3度角左右才能放置一颗卫星,地球的同步通讯卫星只能有120颗。

可见,空间位置也是一种资源。

(可视时间让学生推导同步卫星的高度)

(三)课堂小结

本节课我们学习了如何用万有引力定律来研究天体运动的问题;掌握了万有引力是向心力这一研究天体运动的基本方法;了解了卫星的发射与运行的一些情况;知道了第一宇宙速度是卫星发射的最小速度,是卫星绕地球运行的最大速度。

最后我们还了解了通讯卫星的有关情况,本节课我们学习的内容较多,希望及时复习。

五、说明

1.设计思路:

本节课是一节知识应用与扩展的课程,所以设计时注意加大知识含量,引起学生兴趣。

同时注意方法的培养,让学生养成用万有引力是天体运动的向心力这一基本方法研究问题的习惯,避免套公式的不良习惯。

围绕第一宇宙速度的讨论,让学生形成较正确的卫星运动图景。

2.同步卫星模型是用一地球仪改制而成,用一个小球当卫星,小球与地球仪用细线相连,细线的一端可在地球仪的不同纬度处固定。