《那个星期天》课件分析部编1.docx

《《那个星期天》课件分析部编1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《那个星期天》课件分析部编1.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

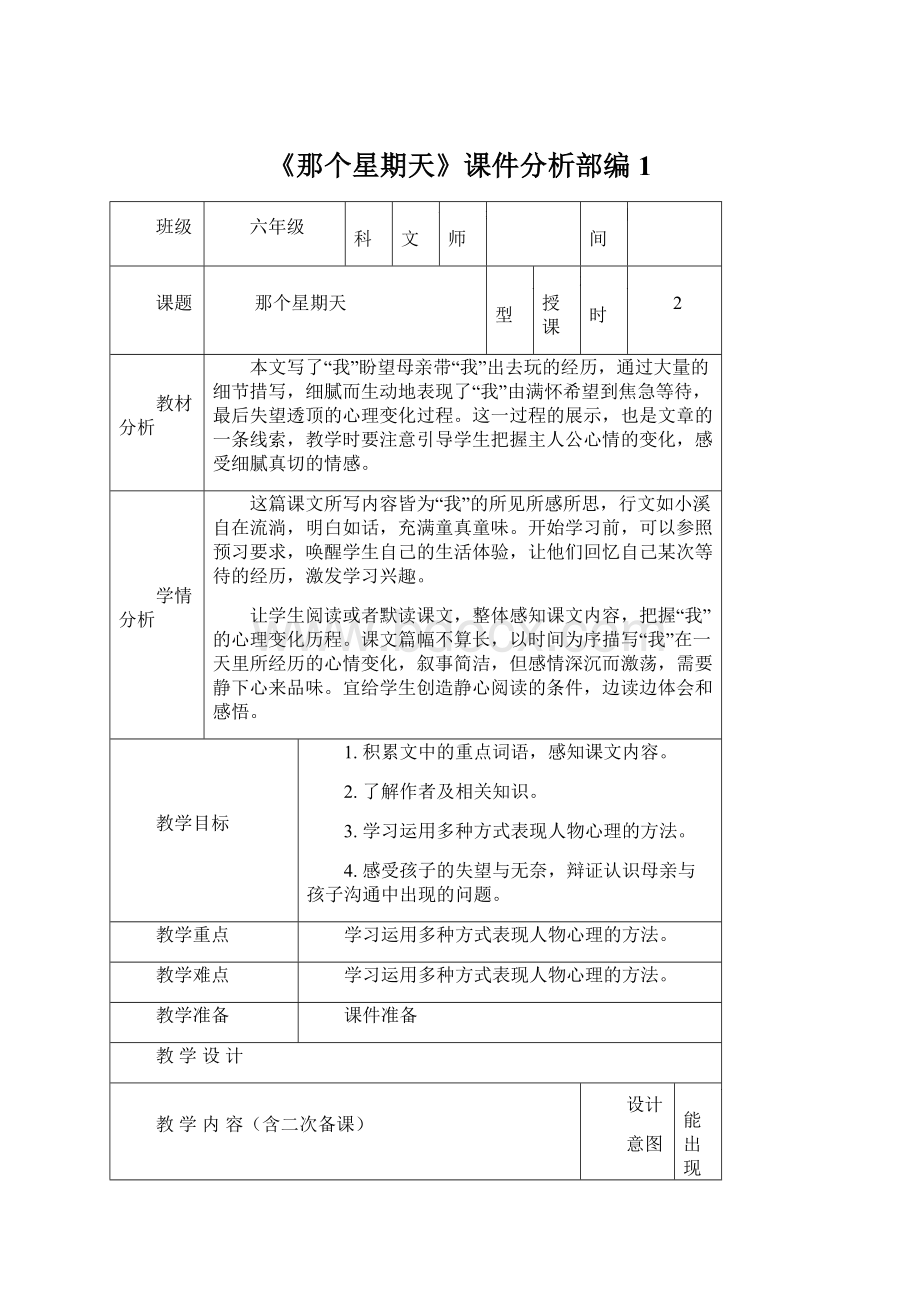

《那个星期天》课件分析部编1

班级

六年级

学科

语文

教师

时间

课题

那个星期天

课型

新授课

课时

2

教材分析

本文写了“我”盼望母亲带“我”出去玩的经历,通过大量的细节措写,细腻而生动地表现了“我”由满怀希望到焦急等待,最后失望透顶的心理变化过程。

这一过程的展示,也是文章的一条线索,教学时要注意引导学生把握主人公心情的变化,感受细腻真切的情感。

学情分析

这篇课文所写内容皆为“我”的所见所感所思,行文如小溪自在流淌,明白如话,充满童真童味。

开始学习前,可以参照预习要求,唤醒学生自己的生活体验,让他们回忆自己某次等待的经历,激发学习兴趣。

让学生阅读或者默读课文,整体感知课文内容,把握“我”的心理变化历程。

课文篇幅不算长,以时间为序描写“我”在一天里所经历的心情变化,叙事简洁,但感情深沉而激荡,需要静下心来品味。

宜给学生创造静心阅读的条件,边读边体会和感悟。

教学目标

1.积累文中的重点词语,感知课文内容。

2.了解作者及相关知识。

3.学习运用多种方式表现人物心理的方法。

4.感受孩子的失望与无奈,辩证认识母亲与孩子沟通中出现的问题。

教学重点

学习运用多种方式表现人物心理的方法。

教学难点

学习运用多种方式表现人物心理的方法。

教学准备

课件准备

教学设计

教学内容(含二次备课)

设计

意图

可能出现的问题与对策

教

学

过

程

第一课时

一、导入新课

同学们,你有过等待去做某事或答应一件事却迟迟不能实现的焦灼吗?

不妨说一说当时的心里。

好,今天我们就一起随着史铁生看一看那个星期天他是有着怎样的期盼的?

二、预习查评

1.检查预习学案的完成情况。

2.检查字词的掌握情况。

(1)朗读课文,正字正音。

吓唬(xiàhu)挨(āi)绊(bàn)耽搁(dānge)揉(róu)绽开(zhàn)沉郁(yù)缥缈(piāomiǎo)急遽(jù)惆怅(chóuchàng)惊惶(huáng)依偎(wēi)消逝(shì)

(2)解词

盼望:

殷切的希望。

明媚:

(景物)鲜明可爱。

吓唬:

使害怕,恐吓。

空空落落:

空旷而冷冷清清。

翻箱倒柜:

形容彻底的翻检、搜查。

耽搁:

拖延时间。

沉郁:

低沉郁闷。

缥缈:

形容隐隐约约、若有若无。

急遽:

急速。

惆怅:

伤感,失意。

惊惶:

惊慌。

依偎:

亲热的靠着,紧挨着。

消逝:

消失。

3.作者简介

史铁生(1951—2010),中国作家、散文家。

1951年出生于北京。

1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。

因双腿瘫痪于1972年回到北京。

后来又患肾病并发展到尿毒症,靠着每周3次透析维持生命。

后历任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人联合会副主席。

自称职业是生病,业余在写作。

多年来他与疾病顽强抗争,在病榻上创作出了大量优秀的、广为人知的文学作品。

主要作品有中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《舞台效果》《命若琴弦》,长篇小说《务虚笔记》等。

其中《我的遥远的清平湾》、《奶奶的星星》分获1983、1984年全国优秀短篇小说奖。

另外散文《我与地坛》等作品也获得了很大影响。

2010年12月30日下午16点突发脑溢血,之后经抢救无效,于12月31日凌晨3点46分去世。

三、初读感悟

1.在朗读的基础上,讲课文分成三部分,并概括每一部分的主要内容。

明确:

第一部分

(1):

开篇点题,那个星期天记载着“我”的第一次盼望。

第二部分(2—6):

写“我”在母亲一次次爽约下,希望逐渐落空的心理变化过程。

第三部分(7):

序写“我”在希望落空后倍感伤心以及母亲对“我”的安慰。

2.用自己的话概述一下这篇文章的主要内容。

明确:

文章记叙母亲答应带孩子出去玩,但由于家务繁忙而一次次爽约的事。

3.默读课文,说说在那个星期天里“我”的心里经历了怎样的变化?

“我”为什么对这一天记忆如此之深?

明确:

在那个星期天里“我”的心里经历了由盼望到兴奋期待到焦急无奈再到失望委屈等心理变化。

因为这是“我”的第一次盼望,母亲没有兑现承诺,给“我”幼小的心灵带来了极大的痛苦,所以令“我”记忆如此深刻。

第二课时(公开课)

1、看标题,回顾:

那是一个怎样的星期天?

明确:

那是一个我经历第一次盼望的星期天。

那是一个母亲答应带我出去玩,最后没能实现承诺,让我盼望落空的星期天。

2、复习回顾:

在那个星期天里“我”的心里经历了怎样的变化?

“我”为什么对这一天记忆如此之深?

明确:

在那个星期天里“我”的心里经历了由盼望到兴奋,期待到焦急,无奈再到失望、委屈等心理变化。

(板书)

明确:

因为这是“我”的第一次盼望,母亲没有兑现承诺,给“我”幼小的心灵带来了极大的痛苦,所以令“我”记忆如此深刻。

3、小组合作交流:

文章中关于心理变化的描写细腻生动,请从文中找出具体语句,说说作者采用了哪些方式描述描述“我”的心理。

(提示:

可以从描写、修辞等角度分析)

预设:

(1)我看着天看着云彩走,等母亲回来,焦急又兴奋。

明确:

通过“我”的动作来写“我”焦急又兴奋的心理。

(2)我蹲在草丛里看她们,想象她们的家,想象她们此刻在干什么,想象她们的兄弟姐妹和她们的父母,想象她们的声音。

明确:

通过“我”坐在草丛里看电影画报时的想象来表现“我”等待时的无聊与孤独。

(3)我蹲在她身边,看着她洗。

我一声不吭,盼着。

我想我再不离开半步,再不把觉睡过头,我想衣服一洗完我马上拉起她就走,决不许她再耽搁。

明确:

通过写“我”的动作和心理活动,表现了“我”盼望母亲快点洗完衣服好带“我”出去的心理。

(4)我看着盆里的衣服和盆外的衣服,我看着太阳,看着光线。

我一声不吭,看着盆里揉动的衣服和绽开的泡沫,我感觉到周围的光线渐渐地暗下去,渐渐地凉下去、沉郁下去,越来越远,越来越飘渺。

我一声不吭,忽然有点儿明白了。

明确:

通过对周围环境的描写,写“我”看到希望越来越渺茫时的伤心与无助。

文章中除了刚刚讲到的那处环境描写外,你还能找出哪些环境描写能表现人物的心理?

明确:

如:

课文的开头说“天色昏暗下去”,到开始等候时的“阳光明媚”,再到后来的“光线渐渐暗下去”“光线漫长而急遽的变化”,最后“光线正无可挽回地消逝,一派荒凉”。

分析:

作者用对光线变化的具体描写,渲染了这次等候的基调——灰暗,同时也表现了随着时间的推移“我”越来越沮丧、失落的心情。

作者这样将比较抽象的心情附着于具体的景象或者物象上的写法,使“我”的心情变得具体可感,给人留下非常深刻的印象,更震撼人心。

5、拓展延伸:

文章以孩子的视角,刻画了母亲的形象,你如何评价这位母亲?

结合文章内容,说说你的看法。

明确:

示例一:

这位母亲既有对孩子的疏忽,又有对孩子发自内心的关爱。

母亲用话敷衍孩子,最终没有遵守承诺,是她对孩子感受的疏忽。

但从她始终没有拒绝孩子,看到孩子伤心难过时惊惶并且向孩子道歉,可以看出她对孩子的关爱。

示例二:

这是一位勤劳、慈爱的母亲。

她像大多数母亲一样,为生活操劳,难免疏忽了孩子的感受,她答应了孩子,却被生活琐事牵绊,不能兑现。

即使忙得不可开交,她也没有用呵斥和直接拒绝的方式伤害孩子,而且对孩子满怀歉意。

她的无奈令人心酸,她对孩子的爱又令人感动。

6、归纳总结:

通过这篇文章,表达了一个怎样的主题?

明确:

文章记叙母亲答应带孩子出去玩,但由于家务繁忙而一次次爽约的事,表现了孩子期待已久而又落空失望的心理过程,也表现了母亲从早到晚操劳家务的辛劳。

7、达标检测

王国维说:

“以我观物,故物皆着我之色彩。

”人的心情不同,对身边事物的感受也会有所不同。

从下面的情境中选择一个,分别描写心情“好”与“不好”两种状态下所见的景物,体会“融情于景”写法的好处。

走在小巷中奔跑在田野上漫步在公园里

(学生写完后,小组讨论,选取本组最优秀的作品在全班展示、交流。

)

8、布置作业:

(1)完成练习册

(2)请描写一次你考试或等待时的心理活动。

板书设计:

描写、修辞……——(表现)人物心理

激发学生学习兴趣。

预习查评:

检查字词的掌握情况。

解词

作者简介

初读感悟

研读课文

自主探究

复习回顾

自主探究、品味

积累拓展

归纳总结

达标检测

作业布置

课内诊断练习

与教学调整

当堂检测:

王国维说:

“以我观物,故物皆着我之色彩。

”人的心情不同,对身边事物的感受也会有所不同。

从下面的情境中选择一个,分别描写心情“好”与“不好”两种状态下所见的景物,体会“融情于景”写法的好处。

走在小巷中奔跑在田野上漫步在公园里

课后作业

(1)完成练习册

(2)请描写一次你考试或等待时的心理活动。

课后

反思

这节课,我基本完成了预定的教学目标,学生的表现,以及我和学生配合的默契程度等都是我比较满意的。

“学习运用多种方式表现人物的心理”,这个教学目标,旨在利用学习阅读的方法,培养孩子写作的能力。

这也是本堂课教学的重点和难点。

这个环节进行的算是顺利的,孩子们通过文章中的原句,从描写、修辞等角度分析人物心理。

并且能用朗读的形式比较贴切的表现人物的那种焦急、无奈的心情。

“感受孩子的失望与无奈,辩证认识母亲与孩子沟通中出现的问题。

”这个教学目标是通过“拓展延伸”这个环节实现的。

由于上学期,在名著导读《童年》的专题课的讲解中,孩子们学到了要辩证地分析人物性格、心理,因此,这篇课文对于母亲这个人物形象的评价,孩子们还是客观公正。

但也有遗憾的地方,比如:

作者是成年后写的这篇文章,他是以孩童的视角来写的,可能作为孩子来说,母亲的这种表现他是没办法理解的。

可成年后的作者写这篇文章时,母亲已经去世,更多的是对母亲每日忘我辛勤劳动的一种心疼和对母亲的依恋,写这篇文章更多的是对母亲的怀念。

这个没有跟学生讲透。

这是我这堂课比较遗憾的地方。

总之,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,学习的这条道路是永无止境的,我将在日后的研学中不断摸索,前进。

黄崖洞九年制学校导学案

科目

语文

年级

六

课题

9.那个星期天

主备人

张俊杰

课时

2

辅备人

【学习目标】

1.会写“媚、砖、蚁、叨、绊、绞、耽、揉、绽、搓、惶、吻、偎”等13个字,会写“明媚、拨弄、草丛、画报、翻箱倒柜、念叨、停顿、晃动、耽搁、沉郁、漫长、休止、时光、惊惶、亲吻、依偎、挽回、荒凉”等18个词语。

2.能了解“我”心情变化的过程,初步体会课文对人物内心、动作、周围环境的细致描写,感受细腻真挚的情感。

【学习重难点、关键】

1.能了解“我”心情变化的过程,初步体会课文对人物内心、动作、周围环境的细致描写,感受细腻真挚的情感。

2.引导学生勾画批注表现“我”心情的语句,并勾连学生生活经验世界,体会作者是怎样写出来的。

【课前预设】

1.课前,布置学生搜集作家史铁生及作品《务虚笔记》资料,丰富阅读积累。

2.引领学生回顾童年生活,走进经验世界,勾连课文学习。

学习流程(第一课时)

【课上生成】

【自主学习】

一、字词前测

1.书写词语,背诵句子

那是个春天的早晨,阳光明媚。

我蹲在院子的地上,用树枝拨弄着一个蚁穴,趴着去找更多的蚁穴。

我坐在草丛里翻看一本画报,那是一本看了多少回的电影画报。

母亲买菜回来却又翻箱倒柜忙开了。

我就这样念念叨叨地追在母亲的腿底下,看她做完一件事又去做一件事。

我还没有她的腿高,那两条不停顿的腿至今都在我眼前晃动……

我想衣服一洗完我马上拉起她就走,决不许她再耽搁。

我感觉到周围的光线渐渐暗下去,渐渐地凉下去沉郁下去……

我现在还能感觉到那光线漫长而急遽的变化,孤独而惆怅的黄昏的到来,并且听得见母亲咔嚓咔嚓搓衣服的声音,那声音永无休止就像时光的脚步。

我感到母亲惊惶地甩了甩手上的水,把我拉过去拉进她的怀里。

我听见母亲在说,一边亲吻着我一边不停地说:

“噢,对不起,噢,对不起……”

男孩儿蹲在那个又大又重的洗衣盆旁,依偎在母亲怀里,闭上眼睛不再看太阳,光线正无可挽回地消逝,一派荒凉。

2.写字,背诵短语句子

一块块方砖、一个蚁穴、搓衣服

我还没有她的腿高,那两条不停顿的腿至今都在我眼前晃动,它们不停下来,它们好几次绊在我身上,我好几次差点儿绞在他们中间把它们碰到。

看着盆里揉动的衣服和绽开的泡沫

二、课文学习

1.阅读课前搜集的资料,积淀课文情感。

①史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日),中国作家、散文家。

1951年出生于北京。

1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。

因双腿瘫痪于1972年回到北京。

后来又患肾病并发展到尿毒症,靠着每周3次透析维持生命。

后历任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人联合会副主席。

自称职业是生病,业余在写作。

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。

他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。

他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。

②《务虚笔记》是轮椅上的史铁生的首部长篇小说,发表于1996年《收获》杂志上,同时也是他半自传式的作品。

由二十二个段落合成,叙述了上世纪50年代以来的社会嬗变带给残疾人C、画家Z、女教师O、诗人L、医生F、女导演N等一代人的影响。

《务虚笔记》中,作者通过动物的繁殖、植物的生死,通过童年经验、革命和背叛、爱情的意义等来思考虚无。

这是作者的长篇小说处女作,行文优美、凝练,情感真挚、厚重,且好读,处处透映着一种对人世沧桑的如泣如诉、似幽似怨的伤感与领悟。

2.把握课文内容,了解“我”心情变化的大致过程。

①注意力集中,借助插图,快速默读课文,了解课文写了什么,按照什么顺序写的。

②注意力集中,快速默读课文,勾画出表达“我”心情的关键语句,并注意心情与时间推移之间的关系。

时间

“我”的心情

早晨

兴奋、急切

上午

焦急

下午

焦急、惆怅

黄昏

失望、委屈

【合作探究】

1.合作探究在这一天里,“我”的心情经历了什么样的变化。

时间

母亲做的事情

“我”的心情

2.合作探究课文中描写人物内心、动作、周围环境的句子,感受细腻真挚的情感。

【展示交流】

1.写字指导

①“偎”,右下部分容易多写一撇,最后一笔捺要写得舒展,但不宜过长。

②“吻”,“勿”不要写成“匆”,最后两笔撇的起始位置在“勿”字横折弯钩的横上,第二撇要长于第一撇,但不要托住“口”。

2.背诵自己喜欢的短语、句子。

【达标检测】

1.听写字

媚、砖、蚁、叨、绊、绞、耽、揉、绽、搓、惶、吻、偎

2.听写词语

明媚、草丛、画报、时光、荒凉

拨弄、翻箱倒柜、念叨、停顿、晃动、耽搁、沉郁、漫长、休止、惊惶、亲吻、依偎、挽回

3.有感情地朗读课文,读出“我”的心情变化。

附:

板书设计

9.那个星期天

盼来了不好挨一声不吭流泪

∣∣∣∣

兴奋→焦急→失意→失望

【课后反思】

9.那个星期天

1.会写“媚、砖”等13个字,会写“明媚、拨弄”等18个词语。

2.默读课文,借助重点词语和关键句子体会这一天里“我”心情的变化,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。

3.比较本课与《匆匆》在表达情感的方式上的相同点和不同点。

体会这一天里“我”心情的变化,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的写作方法。

相关课件

2课时

Ø课时目标

1.会写“媚、砖”等13个字,会写“明媚、拨弄”等18个词语。

2.默读课文,体会这一天里“我”心情的变化,进而深入了解“我”是怎样的一个人。

Ø教学过程

一、关注文体,走近作者

1.今天,我们要学习一篇与“盼望”有关的文章——史铁生的《那个星期天》,这是一篇半自传体小说。

2.我们来了解一下作者史铁生。

二、整体感知,理清脉络

1.我们来认识一下课文中的词语。

第一组

吓唬 惊惶 依偎

惆怅 咔嚓 缥缈

(两字偏旁相同)

第二组

翻箱倒柜 弯弓搭箭 拉帮结派

拾遗补缺 拿腔作势 抬头挺胸

(构词方式相同)

第三组

明媚 耽搁

依偎 亲吻

(注意画线字的写法)

2.默读课文,思考:

本文主要写了一件什么事,能否用一句话来概括?

(文章写了一个小男孩在某个星期天里等候母亲带他出去玩的经历。

)

3.课文是按什么顺序来写的?

快速浏览课文,找出相应的语句进行概括。

(时间顺序:

那是一个星期天,从早晨到下午,一直到天色昏暗下去。

)

4.比较下面两个句子,你认为哪句好,为什么?

教师点拨:

句①通过罗列时间点,显得时间过得特别漫长,突出了等待过程的煎熬和“我”的期盼。

5.随着时间推移的还有“我”的心情,依据表格给出的提纲自主完成。

时间

“我”的心情

早晨

兴奋、急切

上午

焦急

下午

焦急、惆怅

黄昏

失望、委屈

6.通过初读与表格,你发现课文的线索了吗?

(“我”的心情)

三、重点研读,体会心情

1.自读课文,圈画表达心情的关键语句,并且交流“我”的心情所经历的变化。

2.学生小组交流,指名汇报。

(1)“这不会错。

……都不会错。

……我想到底是让我盼来了。

”表现出“我”满怀期待的心情。

(2)第3自然段出现了几次“等一会儿”,你觉得这几次“等一会儿”表示的意思一样吗?

从中你感受到了什么?

(“我”所谓的“等一会儿”指的是时间很短,而母亲眼里的“等一会儿”对“我”而言却是漫长的。

)

(3)“这段时光不好挨。

”作者怎么体现时光不好挨的?

(通过跳房子,看云彩,拨弄蚁穴,翻看画报——看了多少回的电影画报,想象陌生人的生活。

)

(4)“整个上午我就跟在母亲腿底下”“我就这样念念叨叨地追在母亲的腿底下”“我好几次差点儿绞在它们中间把它们碰倒”。

这里写出了“我”紧跟着母亲,想要等母亲停下来的焦急心情。

(5)“男孩儿蹲在那个又大又重的洗衣盆旁,依偎在母亲怀里,闭上眼睛不再看太阳,光线正无可挽回地消逝,一派荒凉。

”这里写出了“我”在期望落空后的失望。

四、品析语句,畅谈感受

1.从以上语句中你看到了一个怎样的孩子?

2.作者是如何在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的呢?

下节课我们将继续学习这篇课文。

Ø板书设计

Ø课时目标

1.抓住关键词句,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的写作方法。

2.比较本课与《匆匆》在表达情感的方式上的相同点和不同点。

Ø教学过程

一、复习导入,学习新课

1.回忆上节课所学的内容,说说这一天里“我”的心情经历了怎样的变化。

(板书:

兴奋、急切、焦急、惆怅、失望、委屈)

2.这节课我们继续学习《那个星期天》,学习作者是如何真实表达内心感受的。

二、深入课文,感悟写法

1.默读课文,画出能够表现“我”心情的句子并在旁边作好批注,思考作者运用的描写方法。

2.个人汇报。

(1)通过“我”的动作来写“我”兴奋期待的心情。

(2)通过“我”坐在草丛里看电影画报时的想象来表现“我”的孤独和无聊。

(3)通过写“我”内心的独白,直接表现了“我”的焦急无奈。

(4)让我们试着改变这段话的组成方式,变成一首诗。

我看着盆里的衣服,

我看着盆外的衣服,

我看着太阳,

我看着光线,

我一声不吭。

我看着盆里揉动的衣服,

我看着绽开的泡沫,

我感觉到周围的光线,

渐渐暗下去,

渐渐地凉下去

渐渐地沉郁下去,

越来越远

越来越缥缈,

我一声不吭,

忽然有点儿明白了。

①在诗一般的语言中,我们读出了“我”的怅然失落,明显地感受到时间推移之慢且快,慢是因为时间被母亲用来做家务了,快是因为时间从“我”身边就这样悄无声息地溜走了。

通过对周围环境的描写,表现了“我”的怅然失落。

②这里有两个“一声不吭”,意味着“我”没有说一句话,“我”的内心真的如此平静吗?

③练笔:

假如你是“我”,你心里会想些什么?

(5)思考交流:

之前所有的表达母亲都没有发声,为什么这里要写母亲的反应?

你能从表达的角度说说作用何在吗?

(侧面描写,表现出“我”当时的失望、委屈。

)

3.总结写法:

刚才我们先是找出语句,然后推测所用的描写,最后真切感受这样写的好处。

三、总结写法,读写结合

1.本文在写作上有什么值得借鉴的地方?

(1)对人物心理的刻画非常细腻,借助了人物的语言、动作、内心独白等,同时也运用了环境描写来表现人物的心理。

(2)从一个孩童的视角观察事物,使文章更加生动写实。

2.小练笔:

请描写一次你在某一个特殊的、记忆深刻的日子里等待时的心理活动。

可借鉴在本课学到的写作方法,尤其是对人物动作、内心独白、周围环境的描写,来直接或者间接地表达内心的情感。

四、比较阅读,提炼方法

1.学习了《匆匆》和《那个星期天》这两篇课文,想想它们在表达感情的方式上有哪些相同点和不同点。

2.全班交流。

(1)两篇文章都运用了融情于景、将感情融入具体事物的描写方法,表达了人物的真情实感。

(2)《匆匆》主要运用一连串的问句直接表达了作者对时光流逝的感慨;《那个星期天》则侧重于把情感融入具体的人、事、景物之中,间接地表现了“我”从盼望到失望的内心变化。

Ø板书设计

黄崖洞九年制学校导学案

科目

语文

年级

六

课题

9.那个星期天+交流平台

主备人

张俊杰

课时

2

辅备人

【学习目标】

1.能了解“我”心情变化的过程,体会课文对人物内心、动作、周围环境的细致描写,感受细腻真挚的情感。

2.比较本课与《匆匆》在情感表达方式上的异同。

【学习重难点、关键】

1.能了解“我”心情变化的过程,体会课文对人物内心、动作、周围环境的细致描写,感受细腻真挚的情感。

2.引导学生勾画批注文中表现“我”心情的语句,梳理、总结、体会作者是怎样把“我”的心情写出来的。

【课前预设】

本节课教学思路:

首先引导学生勾画批注表现“我”心情的语句,然后运用“表格学习法”梳理、总结、体会作者是怎样把“我”的心情写出来的。

学习流程(第二课时)

【课上生成】

【自主学习】

一、品读课文,体会作者是怎样真实自然表达情感的。

1.注意力集中,快速默读课文,勾画表现“我”心情的语句。

2.注意力集中,梳理表现“我”心情的语句。

表达情感的方法

表现“我”心情的语句

“我”的心情

通过具体事例表达情感

通过内心独白表达情感

把心情融入景物表达情感

二、再读《匆匆》,并和课文比较情感表达方式上的异同。

1.回顾两篇课文自己感受最深的地方;

2.阅读“交流平台”,进一步体会两篇课文的情感表达方法。

【合作探究】

一、合作探究作者是如何真实自然地表达情感的。

1.调动学生写作经验积累,思考:

如果让你写快乐的心情,不直接出现“高兴”“开心”“快乐”等字眼,你会怎么表达?

在这篇课文中,作者又是怎样表现“我”的心情的呢?

预设:

学生谈到的方法可能有写人物的动作、神态或描述对身边景物的感受……

2.合作探究作者是如何通过具体的事例表达情感。

(1)出示语句,看插图,思考:

这段文字要表达的主要意思是什么?

是怎样把这个意思表达出来的?

“这段时光不好挨。

我踏着一块块方砖跳,跳房子,等母亲回来。

我看着天看着云彩走,等母