天津市和平区届高三下学期二模考试语文.docx

《天津市和平区届高三下学期二模考试语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天津市和平区届高三下学期二模考试语文.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

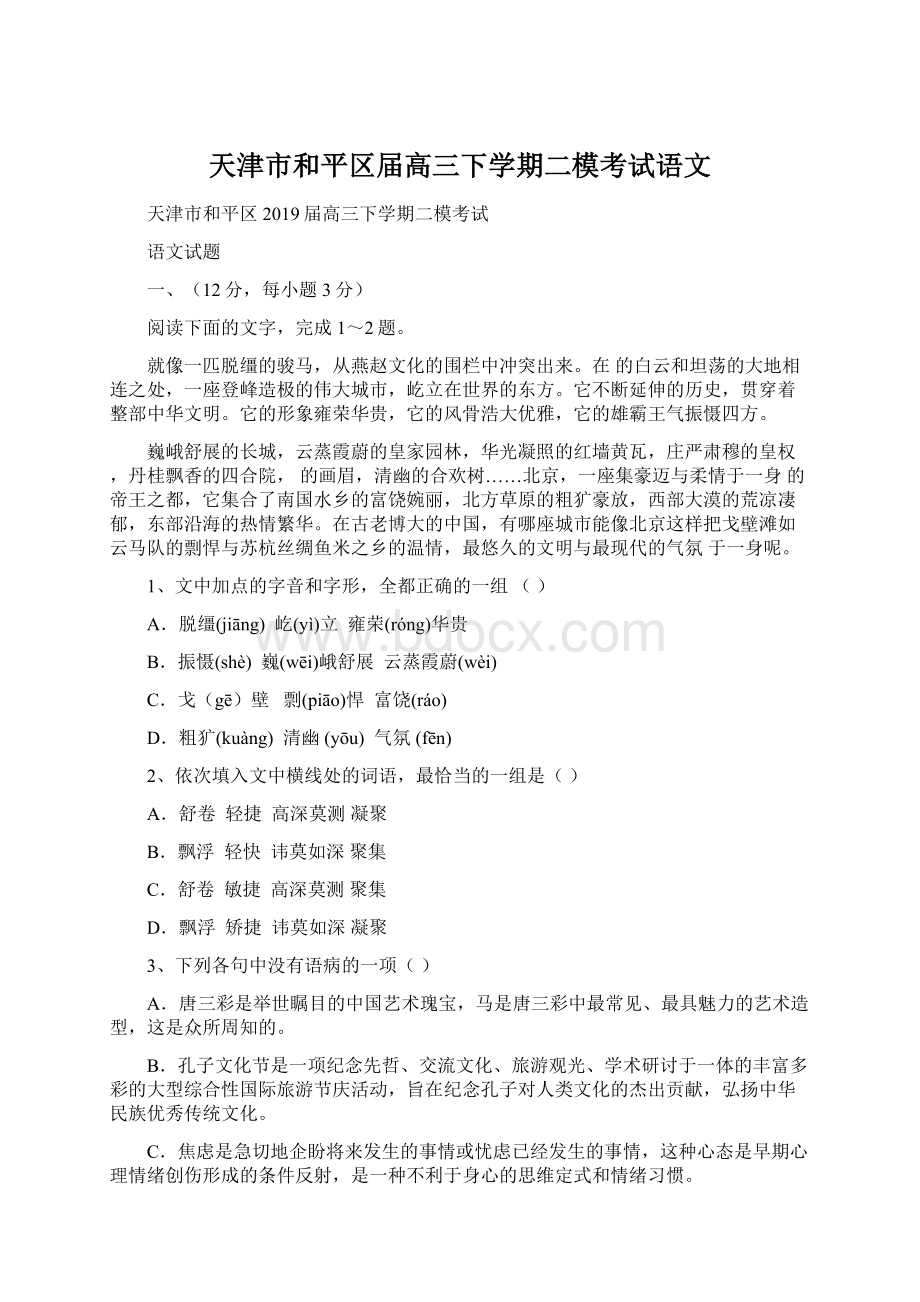

天津市和平区届高三下学期二模考试语文

天津市和平区2019届高三下学期二模考试

语文试题

一、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~2题。

就像一匹脱缰的骏马,从燕赵文化的围栏中冲突出来。

在的白云和坦荡的大地相连之处,一座登峰造极的伟大城市,屹立在世界的东方。

它不断延伸的历史,贯穿着整部中华文明。

它的形象雍荣华贵,它的风骨浩大优雅,它的雄霸王气振慑四方。

巍峨舒展的长城,云蒸霞蔚的皇家园林,华光凝照的红墙黄瓦,庄严肃穆的皇权,丹桂飘香的四合院,的画眉,清幽的合欢树……北京,一座集豪迈与柔情于一身的帝王之都,它集合了南国水乡的富饶婉丽,北方草原的粗犷豪放,西部大漠的荒凉凄郁,东部沿海的热情繁华。

在古老博大的中国,有哪座城市能像北京这样把戈壁滩如云马队的剽悍与苏杭丝绸鱼米之乡的温情,最悠久的文明与最现代的气氛于一身呢。

1、文中加点的字音和字形,全都正确的一组()

A.脱缰(jiāng)屹(yì)立雍荣(róng)华贵

B.振慑(shè)巍(wēi)峨舒展云蒸霞蔚(wèi)

C.戈(gē)壁剽(piāo)悍富饶(ráo)

D.粗犷(kuàng)清幽(yōu)气氛(fēn)

2、依次填入文中横线处的词语,最恰当的一组是()

A.舒卷轻捷高深莫测凝聚

B.飘浮轻快讳莫如深聚集

C.舒卷敏捷高深莫测聚集

D.飘浮矫捷讳莫如深凝聚

3、下列各句中没有语病的一项()

A.唐三彩是举世瞩目的中国艺术瑰宝,马是唐三彩中最常见、最具魅力的艺术造型,这是众所周知的。

B.孔子文化节是一项纪念先哲、交流文化、旅游观光、学术研讨于一体的丰富多彩的大型综合性国际旅游节庆活动,旨在纪念孔子对人类文化的杰出贡献,弘扬中华民族优秀传统文化。

C.焦虑是急切地企盼将来发生的事情或忧虑已经发生的事情,这种心态是早期心理情绪创伤形成的条件反射,是一种不利于身心的思维定式和情绪习惯。

D.党员教育管理工作要在提高质量上下功夫,增强针对性和实效性,引导党员践行新思想、适应新时代、展现新作为。

4、下面所列作品与信息,对应不正确的一项是()

A

《红楼梦》

章回体长篇小说

《石头记》

海棠诗会

中国封建社会百科全书

B

《祝福》

反对封建礼教

鲁迅

《彷徨》

贺老六

C

《庄子》

浪漫主义

南华真经

鸡犬相闻

庄子及其后学所作

D

《大卫科波菲尔》

狄更斯

英国

半自传体

佩葛蒂

二、(9分,每小题3分)

从什么时候开始,人们读小说就是为了读故事?

故事与叙事是不同的,叙事才更接近小说的本质。

正如托马斯•曼所说,小说家既要通晓现实,也要通晓魔力。

故事所描述的是一种现实,而叙事则是一种语言的魔力。

应该说,从先锋小说发起叙事革命开始,小说写作就不仅是再现经验、讲述故事,它还是一种形式的建构、语言的创造。

写作再也不是简单的“讲故事”了,只有建构起自己的叙事方式的作家,才称得上是一个有创造性的作家。

可是,这个经过多年探索所形成的写作难度上的共识,开始被文学界悄悄地遗忘。

更多的人,只是躺在现成的叙事成果里享受别人的探索所留下的碎片,或者回到传统的叙事道路上来;故事在重获小说核心地位的同时,叙事革命也面临着停顿。

这种停顿,表明艺术惰性在生长,写作和阅读耐心在日渐丧失。

讲述一个有趣而好看的故事,成了多数作家潜在的写作愿望。

然而,文学一旦丧失了语言冒险的乐趣,只单纯地去满足读者对趣味的追逐,它还是真正的文学吗?

说到底,文学的独特价值,许多时候正是体现在语言的冒险、叙事的探索上;这样往往能开辟出一条回归文学自性的道路。

可是,在这样一个喧嚣、躁动的时代,有谁愿意去做那些寂寞的叙事探索?

短篇小说艺术在近年的荒芜,或许可以作为讨论这个问题的另一个旁证。

以前的作家,常常将一个长篇的材料写成短篇,现在却恰恰相反。

如今,长篇小说盛行,短篇小说则已退到文学的边缘,核心原因还是故事与叙事之间的较量。

长篇小说的主题词是故事和冲突,读者对长篇的毛病是容易原谅的。

篇幅长了,漏洞难免会有,但只要故事精彩,就能让人记住。

对短篇,要求就要严格得多。

叶灵凤说,现代的短篇小说“已经不需要一个完美的故事”,写短篇就是要“抓住人生的一个断片,爽快的一刀切下去,将所要显示的清晰地显示出来,不含糊,也不容读者有呼吸的余裕”。

要做到这一点,谈何容易?

没有生活的丰盈积累,没有在叙事上的用心经营,再好的断片,一些作家也是切割不好的。

因此,在这个长篇小说备受推崇的时代,中短篇其实更能见出一个作家的叙事功底和写作耐心。

如今,翻开杂志等出版物,举目所见,艺术、叙事、人性和精神的难度逐渐消失,读者也慢慢习惯了在阅读中享受一种庸常的快乐——这种快乐,就是单一阅读故事而来的快乐。

或许正是因为看到了这一点,英国文学批评家迈克尔•伍德才有了这样的论断:

“小说正在面临危机,而故事开始得到解放。

”很多人都会感到奇怪,小说的主要任务不就是讲故事么,为何要将小说与故事对立起来?

按照德国批评家、哲学家本雅明的说法,小说诞生于“孤独的个人”,而故事的来源则是生活在社群中、有着可以传达经验的人——故事的旨归是经验和社群,所远离的恰恰是“孤独的个人”。

可见故事并不一定就是小说。

但在这个崇尚经验、热衷传递经验的当代社会,故事正日渐取代小说的地位。

(摘编自谢有顺《当代小说的叙事前景》)

5、下列关于原文内容的表述,不正确的一项是()

A.故事描述一种现实,叙事则是一种语言魔力;为了使读者享受到故事带来的阅读乐趣,小说家就要构建自己的叙事方式。

B.尽管如今多数作家力图去讲述一个有趣而好看的故事,但是许多时候文学的独特价值还是体现在语言的冒险、叙事的探索上。

C.与侧重故事和冲突的长篇小说相比,短篇小说虽然更能见出叙事的功底,但如今在故事和叙事的较量中日显颓势。

D.短篇小说创作要达到叶灵凤所提到的境界,即透过人生的一个断片清晰地显示作家的写作意图,必须在叙事上用心经营。

6、下列理解和分析,不符合原文意思的一项是()

A.小说创作需要形式的建构,语言的创造,一个具有创造性的作家要建构自己的叙事方式,而不能简单地再现经验、讲述故事。

B.现成的叙事成果、传统的叙述模式助长了作家的艺术惰性,叙事革命面临停顿,文学的独特价值难以显现。

C.当下故事之所以重获小说的核心地位,是因为作家对叙事艺术的追求会增加创作的难度,尽管叙事艺术更能体现小说的本质。

D.在喧嚣躁动的时代,人们追求单一阅读故事所带来的庸常快乐,缺少了对艺术、叙事、人性和精神的深度思考。

7、根据原文内容,下列说法不正确的一项是()

A.小说的独特价值往往体现在语言的冒险、叙事的探索上,如果单纯地追求故事的有趣和好看,那么小说写作的意义值得怀疑。

B.叙事艺术正经受时代的考验,放弃对它的探索,把故事的趣味和吸引力奉为创作的旨归,必然会引起短篇小说创作的危机。

C.短篇小说的创作要有丰盈的生活积累,要有较强的叙事功底;断片切割不好,语言若无创造性,就无多少文学价值。

D.小说不一定是故事,小说诞生于“孤独的个人”,故事的旨归是经验和社群,所以小说被故事取代是社会发展的必然。

三、(15分)

阅读下面的文言文,完成8~12题

1、挟澄源、奴子仍下峡路。

至天都侧,从流石蛇行而上。

攀草牵棘,石块丛起则历块,石崖侧削则援崖。

每至手足无可着处,澄源必先登垂接。

每念上既如此,下何以堪!

终亦不顾。

历险数次,遂达峰顶。

惟一石顶壁起犹数十丈,澄源寻视其侧,得级,挟予以登。

万峰无不下伏,独莲花与抗耳。

时浓雾半作半止,每一阵至,则对面不见。

眺莲花诸峰,多在雾中。

独上天都,予至其前,则雾徙于后;予越其右,则雾出于左。

其松犹有曲挺纵横者;柏虽大干如臂,无不平贴石上,如苔藓然。

山高风钜,雾气去来无定。

下盼诸峰,时出为碧峤,时没为银海;再眺山下,则日光晶晶,别一区宇也。

日渐暮,遂前其足,手向后据地,坐而下脱;至险绝处,澄源并肩手相接。

度险,下至山坳,暝色已合。

复从峡度栈以上,止文殊院。

(《徐霞客游记·游黄山日记》节选)

2、绍圣元年十二月十二日,与幼子过游白水山佛迹院。

浴于汤池,热甚,其源殆可以熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞,山八九折,折处辄为潭。

深者缒石五丈,不得其所止。

雪溅雷怒,可喜可畏。

水涯有巨人迹数十,所谓佛迹也。

暮归,倒行,观山烧壮甚。

俯仰度数谷。

至江,山月出,击汰中流,掬弄珠璧。

到家,二鼓矣。

复与过饮酒,食馀甘①,煮菜,顾影颓然,不复能寐。

书以付过。

东坡翁。

(节选自苏轼《记游白水岩》)

3、绍兴二十八年八月三日,欲夕,步自阛阓中出,并溪南行百步,背溪而西又百步,复并溪南行。

溪上下色皆重碧,幽邃靖深,意若不欲流。

溪未穷,得支径,西升上数百尺。

既竟,其顶隐而青者,或远在一舍外,锐者如簪,缺者如玦,隆者如髻,圆者如璧;长林远树,出没烟霏,聚者如悦,散者如别,整者如戟,乱者如发,于冥蒙中以意命之。

水数百脉,支离胶葛,经纬参错,迤者为溪,漫者为汇,断者为沼,涸者为坳。

洲汀岛屿,向背离合;青树碧蔓,交罗蒙络。

小舟叶叶,纵横进退,摘翠者菱,挽红者莲,举白者鱼,或志得意满而归,或夷犹容与若无所为者。

山有浮图宫,长松数十挺,俨立门左右,历历如流水声从空中坠也。

既暮不可留乃并山北下冈重岭复乔木苍苍月一眉挂修岩巅迟速若与客俱尽山足更换二鼓矣。

追游不两朝昏,而东林之胜殆尽。

同行姚贵聪、沈虞卿、周辅及余四人。

三君虽纨绮世家,皆积岁忧患;余亦羁旅异乡,家在天西南隅,引领长望而不可归。

今而遇此,开口一笑,不偶然矣。

皆应曰:

“嘻!

子为之记。

”

(节选自[宋]王质《游东林山水记》)

①馀甘:

橄榄菜

8、下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

A.万峰无不下伏,独莲花与抗耳抗:

抗拒

B.时浓雾半作半止作:

兴起

C.热甚,其源殆可以熟物殆:

大概

D.断者为沼,涸者为坳坳:

地面低洼处

9、下列加点词的意义和用法,相同的一组是()

A.迤者为溪,漫者为汇,断者为沼旦日飨士卒,为击破沛公军

B.予越其右,则雾出于左则与一生彘肩

C.其松犹有曲挺纵横者其孰能讥之乎

D.予至其前,则雾徙于后唐浮图慧褒始舍于其址

10、下列文中相关解说,不恰当的一项是()

A.簪指簪子,束发的饰物,玦,多呈圆环形而有缺口。

因“玦”与“决”同音,故古人常以玉玦寓决绝之意。

如:

“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三。

”

B.仞,古代的长度单位,八尺或七尺为一仞。

古代的数量词还有“忽微”。

一寸的十万分之一称作“忽”;一寸的百万分之一称作“微”;“忽微”指极细微之事。

C.二鼓,即二更的意思,古代夜晚用鼓打更,因此二更天也称为二鼓。

二鼓相当于现在23点至凌晨1点,与《孔雀东南飞》中的“人定”是同一时辰。

D.纨绮指精美的丝织品,可引申为富贵安乐的家境。

与之意思相同的还有纨袴、罗绮等,如《望海潮》中有“户盈罗绮”。

11、下列断句正确的一项是()

A.既暮不可/留乃并山/北下冈重岭/复乔木苍苍月/一眉挂修岩巅/迟速若与客俱尽/山足更换/二鼓矣。

B.既暮不可留/乃并山北下/冈重岭复/乔木苍苍/月一眉挂修岩/巅迟速若与客俱/尽山足更/换二鼓矣。

C.既暮不可/留乃并山北下冈/重岭复乔木/苍苍月一眉/挂修岩巅迟/速若与客俱/尽山足/更换二鼓矣。

D.既暮/不可留/乃并山北下/冈重岭复/乔木苍苍/月一眉挂修岩巅/迟速若与客俱/尽山足/更换二鼓矣。

12、对文章的理解分析,不恰当的一项是()

A.徐霞客的游览顺序是峡谷小路到天都峰再到莲花峰,下山时从峡谷中经过栈道回到文殊院。

B.语段二写于苏轼被贬惠洲后。

作者通过描写奇山异水,表达了作者身处逆境,却不戚戚于怀,把深浓情致灌注于奇山异水中,豁达乐观的人生态度。

C.王质的游览顺序是从市区步行而出,沿着小溪向南行走一百步,离开溪流向西又走了一百步,又沿着溪向南行走。

D.语段三运用比喻和拟人的手法,写出山峰形态各异,生动逼真。

写出作者对山水的喜爱之情。

第Ⅱ卷(共114分)

四、(23分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

(1)攀草牵棘,石块丛起则历块,石崖侧削则援崖。

(3分)

(2)深者缒石五丈,不得其所止。

(2分)

(3)余亦羁旅异乡,家在天西南隅,引领长望而不可归。

(3分)

14.阅读下面这首诗,按要求作答。

(9分)

秋风(其二)

杜甫

秋风淅淅吹我衣,东流之外西日微。

天清小城捣练急,石古细路行人稀。

不知明月为谁好,早晚孤帆他夜归。

会将白发倚庭树,故园池台今是非。

(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是()(3分)

A.诗的第一句直陈题目,写秋风的声响,又以“我衣”二字代人入境,让人似感身上寒意,为全诗奠定基调。

B.第二句和“不尽长江滚滚来”都表达了时光流逝、桑榆晚景的感伤,都营造了凄婉、压抑之境。

C.诗的前四句重在写景,诗人身上所感到的,眼中所见到的,耳中所听到的,天地四方,暮景处处,寒冷凄绝。

D.第七句中“白发”运用了借代的手法,代指白发苍苍的老人;“庭树”则化用陶渊明《归去来兮辞》中的“眄庭柯以怡颜”。

(2)赏析颔联运用了哪些艺术手法?

(2分)

(3)有人说,诗歌的后四句诗人抒发思归之情,“悲中有乐,乐而更悲”,请结合诗句简要分析。

(4分)

15.补写出下列名篇名句中的空缺部分(6分)

①李白在《蜀道难》中用“地崩山摧壮士死,”两句概括了五丁开山而殒命,终于打通艰险蜀道的故事。

②辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中写古代英雄叱咤风云、驰骋疆场的两句是“金戈铁马,_____________________。

”

③《秋兴八首·其一》借捣衣之声来寄托思乡之情的诗句是“寒衣处处催刀尺,。

”

④周邦彦《苏幕遮》中“,水面清圆,一一风荷举”写出了荷花的神韵,并勾起了词人的思乡之情。

⑤《兰亭集序》中表现兰亭环境优美的句子是“此地有崇山峻岭,茂林修竹,,映带左右。

”

⑥杜牧《阿房宫赋》中写秦统治者生活极尽奢侈,任意挥霍财物的句子是:

“鼎铛玉石,_____________________”。

五、(21分)

阅读下面的文章,完成16~20题。

信一口

明嘉靖十三年,被流放云南,“永远充军烟瘴”的大诗人杨慎来到建水拜访他的朋友,西南边陲的建水城令他大吃一惊并留下了数篇文字。

令我惊讶的是,杨慎诗里描写的建水,并未隔世,我几乎以为,杨慎才搁笔走了不久。

杨慎笔下的这个建水城大体上还在着,“少年社火燃灯寺”,燃灯寺还在,依然在响着木鱼。

寺院门口的那口井依然清冽,杨慎如果在燃灯寺喝过寺僧沏的茶,茶水应当就是这口井里的水。

如今建水县的大街上,经常可以看见送水的马车。

马车上绑着一只铁桶,里面装着井水。

马车驶进小巷,将井水送给各家各户。

在自来水已经普及的今天,城市里还有送井水的人,除了建水恐怕世界上再也没有第二个。

这是一份古老的工作,我三十年前来建水的时候,就见过这些送水的马车。

现在,马车已经被汽车包围了,依然雄赳赳气昂昂地跑在汽车中间,没有被取缔,可以说是一个奇迹。

送水的人骑在桶上,吆喝着湿淋淋的马车跑过建水城,就像童话里的人物。

马车一到,接水的人们心怀喜悦,开门出来,提着一桶芳香四溢的清水回家去。

井水渗入人们的生活习惯中,没有这桶水,一天的生活便无法开始。

马车送来的水,取自水板井。

建水民谣说:

“先圈大板井,后建建水城。

”如果没有这口井,建水城不会建在此,文明不会兴起。

至今,大板井的水依然清冽甘醇,一位前生产队的老会计守护着它,老伯已经70多岁了,终日坐在井后面的小庙里,他后面是供着龙王的神龛。

水井对于建水人来说,不仅仅是水源,而且是来自大地的保护神,每一口水井都具有神的地位。

许多井的旁边,都盖着庙,里面供奉着龙王、水神,终年香火不绝。

建水立城以来,一直靠井水滋养。

喝井水的人,已经死去无数,运送井水的人,也死去无数。

但新一代的送水人仍通过送水而生活,这是一种故乡经验。

井水是一种“信”,这不仅是源于生活习惯的依赖,更是祖传的“信”,每个建水人都收到过这个“信”。

井水令一代一代建水人信任大地,安居乐业。

生生之谓易,送水人不会怀疑,跟着祖先送水就行了。

这一眼,令他成了一个保守派。

破旧立新、怀疑旧物是这个时代的风气,改天换地,人们已经不再信任大地,不再道法自然了。

送水的人必须守旧,大地之水是旧的,从来没有进步过一滴。

这个时代的目标是“先富起来”,送水的人像井一样,天然地自甘落伍。

送水只能维持温饱,年复一年地送水,做这个活计更得不为所动。

但是,只要水在,他就不会失业,也不必担心成本。

人们信任他,只要他的马车一到,各家各户就提着桶走出来,仿佛他是一个大地派来施水的使者。

井水维系着这座小城中人与人之间的“信”。

建水的送水人诚实地信任着祖传的井,就像祖先们信任大地之水、开始之水。

他通过日复一日运送这口唯一的井里的水,立其诚。

送水的人像写诗一样,送的是大地的现成,大块假我以文章。

这个工作微不足道,没有技术含量,有力气就能干。

但是,必须有人干,不能须臾或缺。

他的职业精神,就是每一次送水都要恭恭敬敬的,忠实于一口井。

看建水人如何取水,送水人站在马车上,用瓢将桶中的水慢慢舀出,车旁的人双手捧着盆,捧至眼前,瓢里的水跃入盆中,如天地孕育出的精灵。

送水人与取水人不说话,但凭借青色的一缕完成了最神秘的交流。

偶尔,水沾湿额头,有一点凉,这是确定无疑的,大地之凉。

说实话,大板井的水与自来水管里流出来的没有多少区别,如果用技术检测的话,成分也不会有多大差异。

但这是一种“信”,这种“信”非常古老,这是对起源、开始的“信”。

人们迷信的是这个开始,通过对开始之水的迷信,人们永远记着祖先为什么在这个地方定居。

从科学的观点来看,这是迷信。

科学只看到水的分子构成:

水(H2O)是由氢、氧两种元素组成的无机物,无毒。

在常温常压下为无色无味的透明液体。

科学不知道这种“信”来自时间、经验、细节,井是文明照亮的,水不是一般的水。

水中有“信”,是人们对于祖先和神灵的一种态度,水井唤起的是感激和敬畏。

大板井的旁边不仅有龙王庙,还有无数的传说、诗歌,无数来自祖母们的自生自灭的箴言……没有人会为自来水公司建一座庙,虽然它的有无也生死攸关。

人们喝水管里的水只是因为契约、抵押、担保、制度,所以不会对一个水表、一份供水合同恭恭敬敬。

人们提心吊胆,担心着毁约。

大地不会毁约,大地就是诚实。

人们与大地的关系是“信”,不是契约。

黎明,马蹄嗒嗒响起,送水的人来了,这是一个喜讯。

有部电影叫作《都灵之马》。

大风,灰沙弥漫,疯狂之马,最后几颗土豆,一群吉普赛人在荒野中找到一口干了的井。

在整个世界上,井越来越少,一口接一口地少下去,现在,井就像诗一样卑贱而金贵。

许多井已经不被信任,封了填了。

有一次我在苏轼老家的井边跪下去,像信任他的诗那样信任着,捧起一口来喝掉,旁边的导游大喊:

“喝不得!

”他不信了。

大地藏着毒药,不再信任井,这是一种新的觉,人类从来没有如此觉过,耶稣、佛陀、庄子、老子等的觉都是:

井是好的,井就是诚实,可以信任、依靠。

井藏着毒药,这种可怕的想法已经萌生。

黑暗是什么?

是送水的人不再来了。

建水城可以信任,看啊,送水的马车来了!

马车从我身边经过,我坐在燃灯寺前,像五百年前的杨慎一样,端起茶碗,品着井水,品着“信”的滋味。

(选自于坚《建水记》,中信出版社2018年版,有删改)

16.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是(4分)()()

A.本文描写了云南小城建水,以井为主体,让读者感受到了小城的传统与淳朴。

B.文章引用民谣“先圈大板井,后建建水城”,说明了大板井的悠久历史以及对建水城的重要作用。

C.作者强调人与井的关系是感激和敬畏,而人与自来水的关系是契约,从中可以明确看出作者对当下契约文明的反对。

D.本文多处采用对比的手法,如将井水与自来水作比较,将建水人对井水的信任与导游对苏轼老家井水的怀疑作比较,使主题更加明确,引人深思。

E.作者用一部电影中的场景来写水井干涸带来的绝望,他认为环境恶化使井越来越少,使人们丧失了对世界万物的信任。

17.第一段在文中有什么作用,请简要分析。

(4分)

18.请赏析文中画线句子。

(5分)

19.你如何理解倒数第二段中“黑暗是什么?

是送水的人不再来了”这句话。

(3分)

20.作者结尾说“品着‘信’的滋味”,“信”包含多重含义,请结合全文加以概括。

(5分)

六、(10分)

21、根据下面的诗句,描写一个场景。

要求:

①运用第三人称,有心理描写②语言连贯、准确、生动③不少于100个字。

(6分)

小巷/又弯又长/没有门/没有窗/我拿把旧钥匙/敲着厚厚的墙

22、在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。

每处不超过15个字。

(4分)

2019猪年到了。

现在很多人认为猪代表着好吃懒做,其实在古代,①。

我国主要文化遗址中几乎均有猪骨出土,这是因为古人常以牲畜的多寡来标度地位和富裕程度。

猪作为最常见的家畜,以猪做祭品显得十分重要。

②?

这与猪有关,古人家祭即以猪为之,“陈豕(猪)于室,合家而祭”,这正是“家”字的本意。

猪在十二生肖中排行最后一位,③,故一天十二时辰的“亥时”——晚上九点至十一点称“猪时”。

①

②

③

23、阅读下面材料,根据自己的体验和感悟,写一篇文章。

(60分)

天津海河上桥梁众多,意义丰富。

比如解放桥,1927年建成,因连接着各国租界,所以原名叫“万国桥”;抗日战争胜利后,当时的国民政府以蒋介石的名字命名此桥,叫做“中正桥”;1949年,天津解放后此桥正式更名为“解放桥”。

海河上的每一座桥都有一段往事,关乎个人,关乎城市,关乎国家。

桥,有形亦无形,此岸与彼岸之间需要架桥,心灵与心灵之间也需要架桥。

要求:

①自选角度,自拟标题②文体不限(诗歌除外),文体特征明显③不少于800字④不得抄袭,不得套作。

和平区2018-2019学年度第二学期高三年级第二次质量调查

语文学科试卷参考答案

1、C(A、雍容华贵B、震慑D、粗犷guǎng)2、A

3、D(A“这”指代不明B、集......于一体C、焦虑是......的事情,搭配不当)4、C(鸡犬相闻出自《老子》)

5、A“小说家就要构建自己的叙事方式”错。

6、C“因为作家对叙事艺术的追求会增加创作的难度”错。

7、D“所以小说被故事取代是社会发展的必然”错。

8、A、抗:

匹敌9、B10、C(二鼓相当于21点——23点)11、D12、A

13、翻译(见译文)

(1)攀草牵棘、历、援各1分

(2)缒、所止各1分

(3)羁旅、隅、引领各1分

参考译文:

1、翻译(便)带着澄源和仆人仍从峡谷小路下来。

到天都峰侧,从那被山溪冲下来的乱石上像蛇一样弯弯曲曲地爬上去。

攀杂草,牵荆棘,石块丛起的地方就越过石块,石崖侧削的地方就攀缘石壁。

每到手脚没有着落的地方,澄源总是先攀上去,再俯身接应(我)。

常常想到上山既然这样困难,下山更不知怎么办了?

最后还是不管那些。

经过多次艰险,终于到达峰顶。

只是它上面还有一座石峰,像一堵墙壁耸起好象有几十丈高,澄源在它的旁边寻找,发现有石级,就拉着我登上去。

(到那一看)万千峰峦,无不躬身下伏,只有莲花峰能和它抗衡罢了。

这时浓雾忽起