中学地方校本课程教材.docx

《中学地方校本课程教材.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中学地方校本课程教材.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中学地方校本课程教材

1.

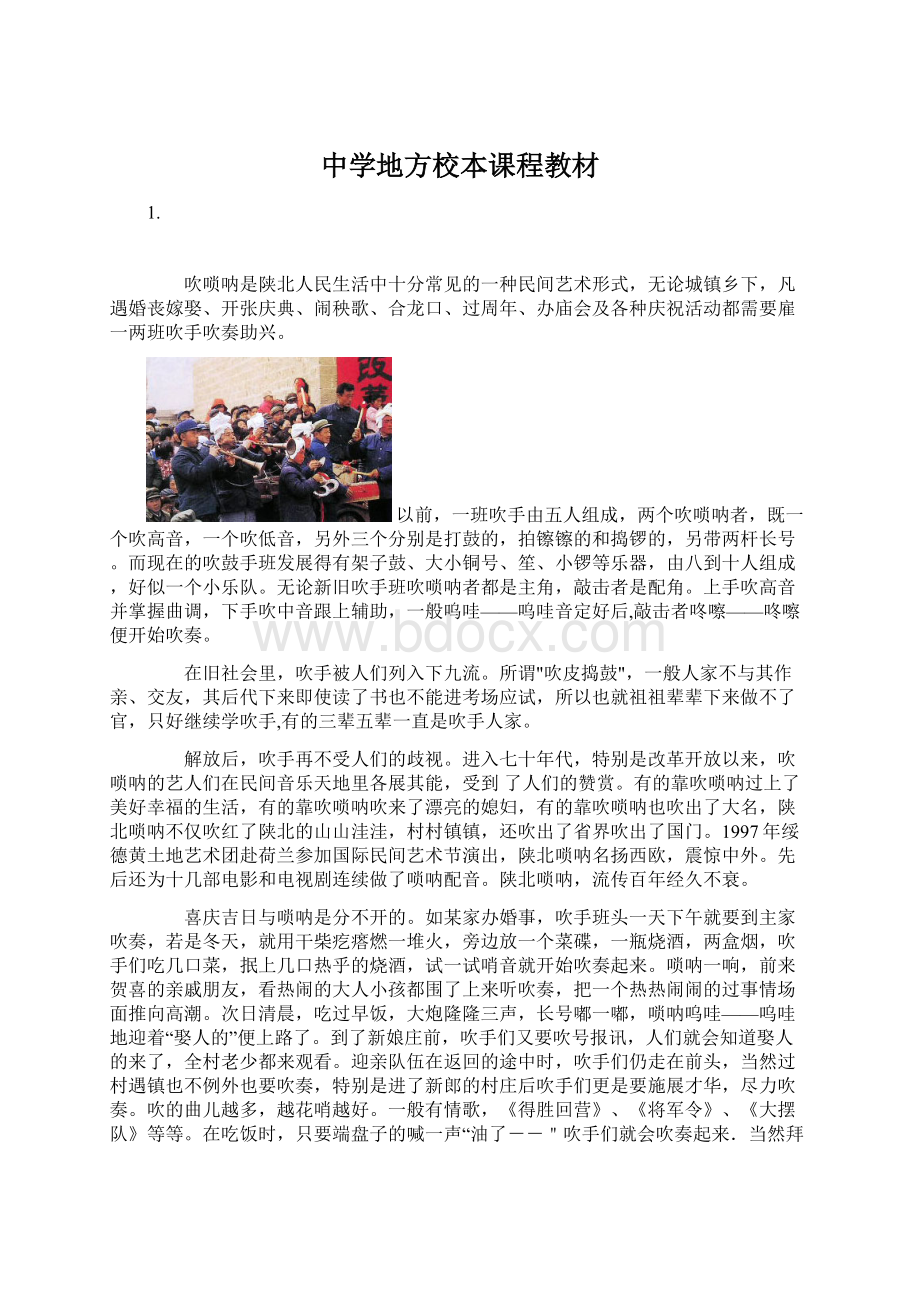

吹唢呐是陕北人民生活中十分常见的一种民间艺术形式,无论城镇乡下,凡遇婚丧嫁娶、开张庆典、闹秧歌、合龙口、过周年、办庙会及各种庆祝活动都需要雇一两班吹手吹奏助兴。

以前,一班吹手由五人组成,两个吹唢呐者,既一个吹高音,一个吹低音,另外三个分别是打鼓的,拍镲镲的和捣锣的,另带两杆长号。

而现在的吹鼓手班发展得有架子鼓、大小铜号、笙、小锣等乐器,由八到十人组成,好似一个小乐队。

无论新旧吹手班吹唢呐者都是主角,敲击者是配角。

上手吹高音并掌握曲调,下手吹中音跟上辅助,一般呜哇——呜哇音定好后,敲击者咚嚓——咚嚓便开始吹奏。

在旧社会里,吹手被人们列入下九流。

所谓"吹皮捣鼓",一般人家不与其作亲、交友,其后代下来即使读了书也不能进考场应试,所以也就祖祖辈辈下来做不了官,只好继续学吹手,有的三辈五辈一直是吹手人家。

解放后,吹手再不受人们的歧视。

进入七十年代,特别是改革开放以来,吹唢呐的艺人们在民间音乐天地里各展其能,受到了人们的赞赏。

有的靠吹唢呐过上了美好幸福的生活,有的靠吹唢呐吹来了漂亮的媳妇,有的靠吹唢呐也吹出了大名,陕北唢呐不仅吹红了陕北的山山洼洼,村村镇镇,还吹出了省界吹出了国门。

1997年绥德黄土地艺术团赴荷兰参加国际民间艺术节演出,陕北唢呐名扬西欧,震惊中外。

先后还为十几部电影和电视剧连续做了唢呐配音。

陕北唢呐,流传百年经久不衰。

喜庆吉日与唢呐是分不开的。

如某家办婚事,吹手班头一天下午就要到主家吹奏,若是冬天,就用干柴疙瘩燃一堆火,旁边放一个菜碟,一瓶烧酒,两盒烟,吹手们吃几口菜,抿上几口热乎的烧酒,试一试哨音就开始吹奏起来。

唢呐一响,前来贺喜的亲戚朋友,看热闹的大人小孩都围了上来听吹奏,把一个热热闹闹的过事情场面推向高潮。

次日清晨,吃过早饭,大炮隆隆三声,长号嘟一嘟,唢呐呜哇——呜哇地迎着“娶人的”便上路了。

到了新娘庄前,吹手们又要吹号报讯,人们就会知道娶人的来了,全村老少都来观看。

迎亲队伍在返回的途中时,吹手们仍走在前头,当然过村遇镇也不例外也要吹奏,特别是进了新郎的村庄后吹手们更是要施展才华,尽力吹奏。

吹的曲儿越多,越花哨越好。

一般有情歌,《得胜回营》、《将军令》、《大摆队》等等。

在吃饭时,只要端盘子的喊一声“油了--"吹手们就会吹奏起来.当然拜天地、拜祖、敬酒等过程都要在吹手的吹奏下进行。

所以在陕北,基本形成了“没有吹手不出嫁”的习惯。

再如,某家办丧事,过周年也离不开吹手,在祭灵营帐、摆宴、请灵、撒路灯、踩跪、出殓、下葬等全部过程,也要在吹手的吹奏下进行。

但曲子和办喜事的曲子大不相同,全部采用哀调。

如《西风赞》、全国通行的《哀乐》曲等和孝子们对亡故老人的哭声要完全吻合,勾起人们对死者的怀念。

一年一度的新春闹秧歌,当然更离不开吹手的吹奏,每当锣鼓咚咚嚓嚓地敲响,伞儿撑开,扇子起舞时,你听那一曲曲古的、新的、流行的吹个不停,而穿红戴绿的秧歌队在唢呐的助威下才能尽兴发挥,正月十五,在街道和九曲滩前,也都有唢呐班的吹奏。

庙会期间有时会有两三班吹手的吹奏,那就更热闹了,你一轮,我一阵,轮流吹奏,比高论低,把一个个前来敬香的人听的目瞪口呆,阵阵喝彩,恋恋不舍。

大型的庆祝活动、开业庆典、广告宣传、等都离不开吹手们的吹奏。

唢呐是民间流传下来的艺术之花,这朵富有神韵的花朵在黄土高原上绽放新蕾,格外娇艳,源远流长,将会吹遍祖国的大江南北,吹红世界各地。

练习设计:

1.以前的吹手组成与现在的吹手组成有什么不同?

2.人们一般在什么情况下雇佣吹手?

雇佣他们的目的是什么?

3.你如何看待吹手这一职业?

4.你如何看待这一项民间艺术?

谈谈你的看法。

2.直面沙尘暴

——定边环境的忧思

俗话说:

“一方水土养一方人”。

的确,广袤的三边土地,养育着几十万勤劳的子民。

一曲曲信天游唱不尽心中无限的豪爽,一杯杯泸河酒喝不完对大地的情意。

然而面对漫天黄沙,肆虐的狂风,三边父老、定边的人民又能心安理得吗?

“春季风沙,初夏旱,秋初阴雨,冬季寒。

”和“山高尽秃头,滩地无树林,黄沙滚滚流,十耕九不收。

”在旧时定边流传着这样的歌谣,可见当时定边的气候变化了。

解放后,人们挖沟修渠,植树治沙。

红柳、梭梭草、白杨树、沙枣树……它们成群成阵,连天连片,扯住风的衣襟,绊住风的腿脚。

改革开放后,定边县人口急剧增加,经济快速增长。

县内石油资源得到充分开发,同时政府鼓励人民因地制宜大力发展农村经济,在我县形成了大力开垦荒地提高粮食产量、家家户户养羊养牛发展畜牧的经济模式。

于是千山万壑不再有闲田,农民的收入增加了,政府的财政收入也走在了全市的前列。

然而,当人们沉浸在致富脱贫的喜悦之中时,一个严峻的问题已悄然而至,脆弱的生态环境遭到严重的破坏,滚滚沙尘汹涌而来。

一年一场风,从春刮到冬。

每当春季到来,天气转暖,地气上升,风便如期而至。

大风起处,沙飞石走,遮天蔽日。

沙助风势,风长沙威,风和沙统治了西北戈壁、大漠和天空,定边的风沙尤甚。

它们号叫着,狂吼着,在天空和大地间恣意肆虐,为所欲为。

它们堵塞道路,侵占良田,淹埋村庄。

有时风会把整棵大树连根拔起,抛向天空。

在风沙的淫威下,牛羊为之胆战,飞鸟为之绝迹,人把房子当成避难所,蜷缩在里面乞求菩萨保佑。

当年栽下的白杨树、沙枣树被人们伐掉去换了花花绿绿的钞票;绿油油的草原被犁铧剖开,以承载日益增多的人口;还有成群结队号称“扫荡军”的人们掘地三尺,去挖甘草,去耙荒原上那一点点本来就十分可怜的草根上缠绕的更可怜的那一点发菜;羊群来了,群山秃了;采井队来了,山推平了。

被破坏了的树木、绿草的大地难看地裸露着,失去了树木、绿草的戈壁和群山像被打开了盖子的潘多拉的盒子。

风和沙一跃而出,风狞笑着说:

“我胡汉三又回来了!

”卷土重来的它们总是以十倍的疯狂、百倍的残忍向人类变本加厉地加以报复。

狂风裹着漫天的黄沙,一堵墙似的呼啸着席卷而来,所到之处,天昏地暗,日月无光。

其实像这样的沙尘暴何尝定边独有,它迷漫于整个广袤的大西北。

沙尘暴一年10多次地扫过天山,扫过河西走廊,扫过整个大西北,扫过华北,甚至扫向长江以南。

高悬在北京街头的广告牌被大风刮倒,远在长江中游的武汉的天空被来自河西走廊的风沙染得一片昏暗。

黄沙借着风力,直逼黄浦江边。

沙进人退。

风沙步步进逼,人畜节节败退。

据史书记载:

楼兰古城,曾是丝绸之路上的重镇。

那里曾经城外林木茂盛,城内商贾云集,人口众多。

古楼兰的居民们面对着茂盛的树木,以为那是取之不尽、用之不竭的。

于是,伐木声声,日日不断,成片的大树被砍倒,盖房子,盖高楼,被塞进炉灶,做了柴薪。

还有上万棵大树,被做成棺椁,埋了死人。

同时为了养活高速增长的人口,大量垦草种粮。

在这样毫无节制地索取下,生存环境迅速恶化。

河流变细,风沙增大。

当人们意识到问题的严重性时,开始采取一系列节约用水、控制用水的措施,并禁止砍伐树木。

政府明文规定:

凡砍倒一棵树的,罚马一匹;凡碰折一根树枝的,罚羊一头。

惩罚的条件不可为不苛刻,可惜为时已晚,繁华一时的楼兰古城,终于没能逃脱被流沙淹埋的命运。

沙尘暴,一次次向人们亮出了黄牌,沙尘暴,一次次给人们敲响了警钟。

但愿定边人民不要重倒楼兰古城的覆辙。

如此强烈的风沙得到国家领导的高度重视,联合国还成立了研究治理荒漠化的专门组织。

近几年,国家送来了退耕还林的好政策,定边人民也觉醒了,走进沙漠,种草种树,封山禁牧,植树造林,风沙渐渐得到了有效控制。

说到治沙,我们会自豪地谈起石光银、杜芳秀两位治沙英雄:

石光银,海子梁人,全国劳模。

从1985年开始治沙,在定边县十里沙村和海子梁乡,联合190多户贫困户农民共同承包治理的20多万亩沙地。

全国第一位“治沙英雄”石光银探索出了一个全新的治沙模式――股份制治沙公司,不仅治理了沙地,还为沙区农民开创了脱贫致富的新天地。

杜芳秀,定边县学庄乡黄伙场村人,全国防沙治沙(十大)标兵,一名退伍军人。

为改变家乡面貌,他把自己全部精力都放在了植树造林、防沙治沙事业上。

2001年,他创办了“定边县秀海荒沙治理有限责任公司”,联合30多户农民承包了3.1万亩荒沙,采取公司、村集体、农户按比例分配收益的方法,免除群众应承担的费用,调动联户群众植树造林的积极性。

目前,他已组织联合了7个乡镇112个自然村的1359户农民,累计造林11.36万亩。

他们是定边人民的骄傲。

我们真心希望定边多出像他们这样的治沙英雄,也殷切希望定边人民都能参与到植树护林的行列中来,再造一个山川秀美的定边。

研讨与练习:

一、你愿意和同学们一起参加“直面沙尘暴,保护绿色家园”的实践活动吗?

二、在图书或网上查阅我国目前还面临哪些环境问题,并与同学交流。

三、课外延伸阅读

家乡偶拾

付世明

孩提时

在春暖花开的季节

和着同伴,踏青青的草

穿梭于家乡的树林间

柳笛声便成天嘹亮的响起

有时也会剪几枝树枝搭一个小房子

那时,风清,山绿

上小学六年级的一天

爸爸从队里开会回来说

队里的树分了

那天下午

在放学回家的路上

我看见几棵茁壮的树倒下了

几个人看着倒下的树,笑着

小学未毕业,队里的树所剩无几

而家户的椽木和羊群却多了起来

那时,风多,山还有几分绿色

后来,我回到母校参加了工作

家乡的群山秃了

许多耕田被沙滚了

幸好中央及时送来了好政策

封了山,禁了牧

农民也携起手来

植树种草

群山总算添了几分绿意

但每当我看到

在林地里偷放的羊群

心里总在想

什么时候

农民都能自觉保护环境

那该多好啊

你是否深切地感受到家乡的环境变化?

能否用一首诗或一段话表达一下自己的感受?

3.

——转九曲

转九曲”民间也称“转灯”,它城城连环、城城相套;复杂多变,规模宏大,盛况空前,属于一种民间风俗性祭奠活动。

人们为的是求神灵保佑,在一年内驱逐邪魔,消灾免难,人畜平安,五谷丰登,安宁健康,幸福美好。

这种传统风俗与宗教信仰是分不开的,据传:

《封神榜》中三仙岛的三位娘娘,为报杀兄之仇在西岐布下一座战阵,叫做“九曲阵”。

自立了玉皇殿、三官庙和古佛殿,后来为纪念三位娘娘替兄报仇丧命而改为“九曲灯”。

此风俗从此在民间中盛行起来,并一代一代地流传至今,久盛不衰,现在人们把它列入民间文化艺术一行里。

转九曲一般在正月十五元霄之夜进行,灯场一般设在平整、宽敞的地方。

栽灯场时用两米左右的铁杆横、竖各栽够9圈,然后在铁杆顶端罩上形状不一的灯笼。

灯场的进、出门插红旗、挂红灯。

转九曲起场后,按陕北风俗习惯,首先由吹鼓手在前面引路,随后还有秧歌队,然后以求来年消灾免难,四季平安,心想事成的男女老少,手提灯笼拖儿带女共同游转,如入仙境,格外欢悦。

真是:

万盏明灯金光闪,疑似银河落凡间。

另外要给大家特别提醒,在转灯时要有顺序的入圈,不能乱窜乱跨栏,防止栏杆倒塌,乱了队形。

在人员特别多的情况下,必须指定几位说话有威信的巡警来维护灯场,保障转灯的顺利进行。

转完九曲,出了灯场后,还可以看焰火,观爆竹,整个元宵之夜洋溢出一片祥和欢乐的气氛,也预示着这一年定是丰收之年……这样红火热闹的转灯就此结束。

“转了九曲阵,活到九十九”。

这是当地流传已久的一句俗话。

研讨与练习:

1.本文采用什么顺序,请简要说明。

(理清结构)

2.本文语言生动活泼,试从文中找出这样的句子,并说明其作用。

3.第三段中的“一般”,“左右”能否去掉,为什么?

4.有人认为“转九曲”是一种迷信活动,学了本文后,你怎样认为?

拓展:

谈谈在自己家乡还有那些代表性的民间活动。

定边县资源开发概况

定边县位于陕西省西北角,榆林地区最西端。

资源十分丰富。

生物资源

生物资源中以畜牧业资源较为丰富,是全国重要的畜牧业基地县之一。

家畜、家禽有牛、驴、骡、马、羊、猪、兔、鸡等,其中大家畜存栏每年7万头左右(奶牛3000头),羊只存栏50万只左右,其中名贵品种有滩羊、本地杂交品种白绒山羊14万只,猪年存栏5万头。

植物资源中,粮油作物主要