三阶提升同步导学案八年级第3单元第11课《短文二篇》.docx

《三阶提升同步导学案八年级第3单元第11课《短文二篇》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三阶提升同步导学案八年级第3单元第11课《短文二篇》.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

三阶提升同步导学案八年级第3单元第11课《短文二篇》

第11课《短文两篇》导学案

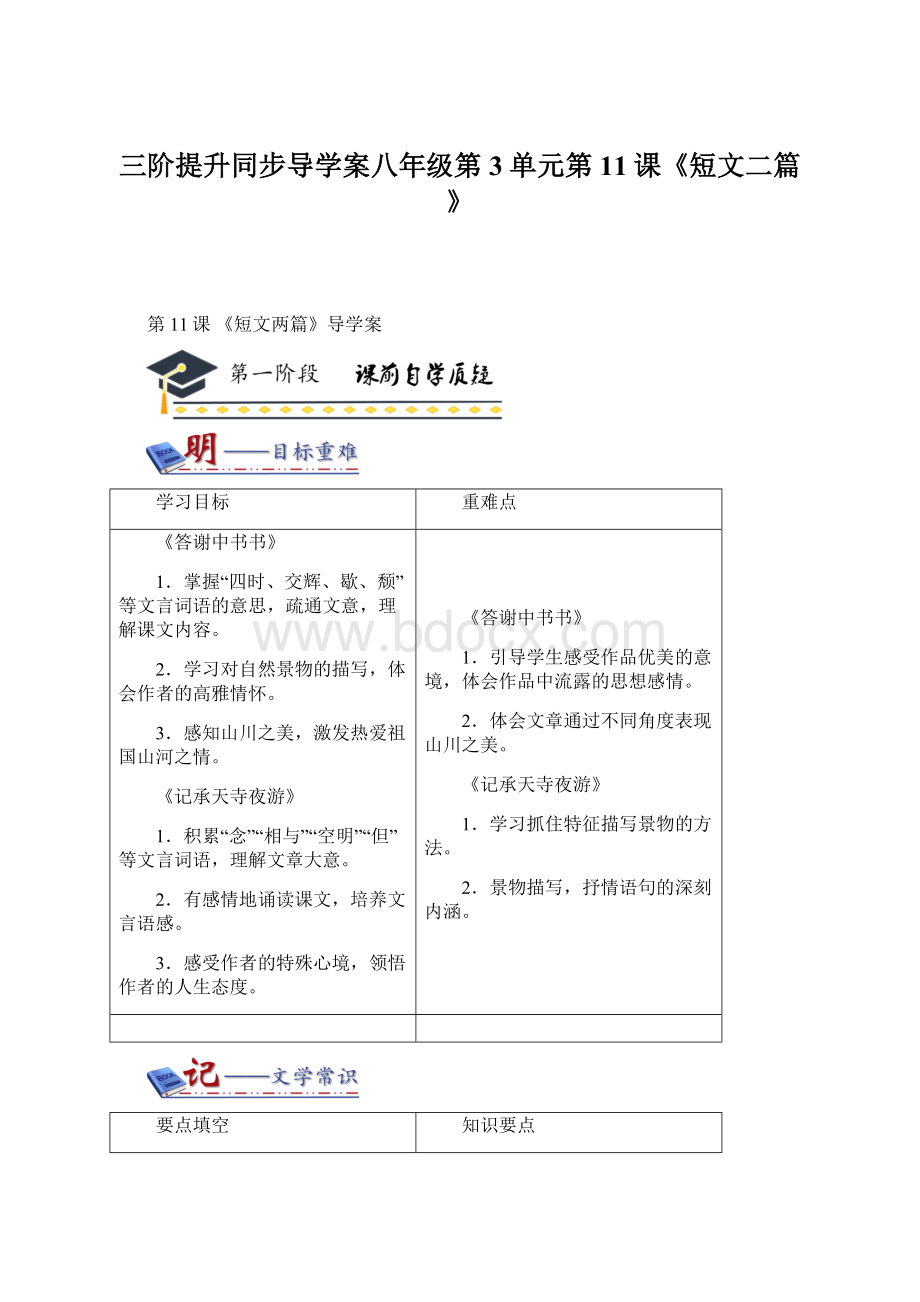

学习目标

重难点

《答谢中书书》

1.掌握“四时、交辉、歇、颓”等文言词语的意思,疏通文意,理解课文内容。

2.学习对自然景物的描写,体会作者的高雅情怀。

3.感知山川之美,激发热爱祖国山河之情。

《记承天寺夜游》

1.积累“念”“相与”“空明”“但”等文言词语,理解文章大意。

2.有感情地诵读课文,培养文言语感。

3.感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

《答谢中书书》

1.引导学生感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

2.体会文章通过不同角度表现山川之美。

《记承天寺夜游》

1.学习抓住特征描写景物的方法。

2.景物描写,抒情语句的深刻内涵。

要点填空

知识要点

1.陶弘景,时期的思想家、医学家和文字家。

又被称为“”。

他的《》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

苏轼,字,号,北宋著名文学家,在诗词、散文方面都有杰出成就,与他的父亲、弟弟合称“三苏”,均在“”之列。

苏轼为杰出的词人,开辟了。

2.“记”是古代的一种文体,主要是,往往通过、、、来抒发作者的感情或见解,即景抒情,。

(答案详见“知识要点”)

1.作者简介

陶弘景,南北朝时期的思想家、医学家和文字家。

又被称为“山中宰相”。

他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家,在诗词、散文方面都有杰出成就,与他的父亲苏洵、弟弟苏辙合称“三苏”,均在“唐宋八大家”之列。

苏轼为杰出的词人,开辟了豪放词风,苏轼有不少随笔式的散文,大都取材于日常生活的片段,或渲染出一种情调,或表现一片心境。

2.文体知识

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

《记承天寺夜游》背景

元丰二年,苏轼由于和当时主张革新、实行新法的王安石政见不同,作诗讽刺新法,被捕入狱,后被贬为黄州团练副使,做着有职无权的闲官。

元丰六年,其友张怀民也被贬黄州,寓居于承天寺。

《记承天寺夜游》就写于这一时期,这篇仅为80余字的短文真实地记录了苏轼当时谪居生活的一个片段。

《答谢中书书》背景

陶弘景因看透了混浊的人世,后隐居句曲山,可是“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。

谢中书即谢征,字元度,陈郡阳夏人,曾作中书鸿胪,所以称之为谢中书。

陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。

因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰,如吴均的《与顾章节》《与朱元思书》、陶弘景的《答谢中书书》都属于此类。

这类作品虽没有表现积极进步的政治观点,但却以其高超的艺术笔力,创作了具有相当美学价值的精品,具有较高的鉴赏意义。

《答谢中书书》

1.给加点的字注音。

欲颓()

沉鳞()

能与其奇者()

2.理解课文中的重点字词。

晓雾将歇()

沉鳞竞跃()

未复有能与其奇者()

3.一词多义。

欲夕日欲颓()

实是欲界之仙都()

4.古今异义

①古来共谈(古义:

今义:

谈论)

②四时俱备(古义:

今义:

时间)

③晓雾将歇(古义:

今义:

休息)

④夕日欲颓(古义:

今义:

消沉)

5.解释下列词语

与:

()奇:

()

歇:

()颓:

()

四时:

()夕日:

()

沉鳞:

()欲界:

()

五色交辉:

()

《记承天寺夜游》

1.解释下列加点字词的含义

(1)欣然起行:

()

(2)念无与为采者:

()

(3)遂至承天寺:

()

(4)怀民亦未寝:

()

(5)积水空明:

()

2.一词多义

①至:

遂至承天寺。

()

寡助之至。

()

②寻:

寻张怀民。

()

未果,寻病终。

()

3.古今异义

①但(古义:

今义:

但是)

②闲人(古义:

今义与事无关的人)

③中庭(古义:

今义:

庭子中间。

)

4.词类活用

①相与步于中庭()

②怀民亦未寝()

5.特殊句式

(1)倒装句

①相与步于中庭()

②但少闲人如吾两人者耳()

(2)省略句

解衣欲睡()

(3)判断句

盖竹柏影也()

6.《答谢中书书》虽属山水小品文,可是作者仍精心布局,全文可分为三部分,看看应该如何分才好?

三部分之间有何联系?

7.《记承天寺夜游》可以划分为三个层次,并用简练的话予以概括。

《答谢中书书》是南朝文学家陶弘景写给朋友谢中书的一封书信。

文章以感慨发端:

山川之美,古来共谈,有高雅情怀的人才可能品味山川之美,将内心的感受与友人交流,是人生一大乐事,反映了作者娱情山水的思想。

作者正是将谢中书当作能够谈山论水的朋友,同时也期望与古往今来的林泉高士相比肩。

此文称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,堪称六朝山水小品名作。

《记承天寺夜游》是北宋著名文学家苏轼创作的一篇散文,选自《东坡志林》卷一,写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者正因“乌台诗案”被贬谪到黄州任职。

对月夜景色作了美妙描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,表达苏轼壮志难酬的苦闷,自解、自慰、自我排遣,同时表现苏轼的旷达乐观的人生态度。

《答谢中书书》

1.诵读断句

答/谢中书/书

山川/之美,古来/共谈。

高峰/入云,清流/见底。

两岸/石壁,五色/交辉。

青林/翠竹,四时/俱备。

晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;

夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。

实是/欲界之仙都。

自/康乐以来,

未复有/能与(yù)其奇者。

2.翻译

山河的美丽,是自古以来文人雅士共同谈论赞赏的。

这里的高峰插入云霄,清流明澈见底,两岸的悬崖峭壁,色彩斑斓,交相辉映。

苍青的密林和碧绿的竹子,四季长存。

每当早晨,夜雾将要消散,可听到猿猴长啸,鸟雀乱鸣;每当傍晚,夕阳快要落山了,可见到水中的鱼儿竞相跳跃。

这里实在是人间的仙境啊!

自从谢灵运之后,再没有人能欣赏这种奇丽景色了。

3.自主质疑

(1)这篇文章是一副清丽的山水画,哪一个字总领全文?

(2)这个字所在的这句话在全文起什么作用?

(3)全文为了说明这个“美”字作者写了什么时候的景物?

(4)写了哪些景物?

(5)这些景物是杂乱无章的吗?

作者按什么样的顺序来写的?

(6)这短短的几句话里蕴含着多少美呢?

请你带上发现美的眼晴,当一次小导游,用“我从 ,看到 之美,尤其是 字用得好。

”的句式造句。

(7)作者向我们展现了这么美的世界,作者发出了怎样的感概呢?

(8)从这句话中可以看出作者什么样的心情?

《记承天寺夜游》

1.诵读断句

记/承天寺/夜游

元丰六年/十月十二日夜/,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。

怀民/亦未寝,相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中藻、荇交横/,盖/竹柏影也。

何夜/无月?

何处/无竹柏?

但/少闲人/如吾/两人/者耳。

2.翻译

元丰六年十月十二日夜晚(或公元1083年十月十二日夜,可不译),(我)脱下衣服准备睡觉时,看见月光照入堂屋的门户,(于是我就)欣喜地起床出门散步。

想到没有和我一起游乐的人,(我)于是前往承天寺寻找张怀民。

怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。

月光照在庭院里像积满了清水一样澄清透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

哪一个夜晚没有月光?

(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?

只是缺少像我们两个这样淡泊闲静的人罢了。

3.自主质疑

(1)作者为什么要夜游承天寺?

(2)文章是如何描绘月色的?

试把文章中写月的句子找出来读一读,并说说运用了什么修辞手法?

你有何感受?

(3)在作者写景的基础上我们来续写一句,大家看哪句合适?

为什么?

(A.丛中蛙鸣不断。

B.村中狗吠鸡鸣。

C.几处纳凉人笑语阵阵。

)

(4)夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?

(提示:

先找关键词句,再体会作者心情)

4.王国维说,一切景语皆情语,意思是景物描写中必然蕴含作者的思想情感,《答谢中书书》哪些句子直接抒发作者的情感?

本文景物描写流露出作者怎样的情感呢?

5.《记承天寺夜游》文章的最后一句流露出作者极其复杂的感情。

我们先体会“闲人”一词。

这里的“闲人”并非是闲极无聊,无所事事之人,你认为“闲人”是怎样的一种人呢?

你认为文中的“闲人”包含了哪两层意思?

6.你是如何理解《记承天寺夜游》作者夜游的感慨:

“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

”请结合当时的写作背景具体谈谈自己的想法。

(提问明确,插入板书,然后有感情地朗读该句。

)

7.将《答谢中书书》与《三峡》比较,分析它们在思想感情、语言上的异同。

8.《答谢中书书》中的山川之美,美不胜收,你脑海中浮现了怎样的画面?

请任选一个角度,用“这里有__之美,你看__”的句式给大家描绘一番.

9.苏轼笔下的江山风月

当他初贬黄州寓居临皋亭时,他遍赏江山风月——

江山风月本无常主,闲者便是主人。

——苏轼《东坡志林•临皋闲题》

当他乘月至溪桥时,他“醉眠芳草”一夜至春晓——

可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶。

解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓。

——苏轼《东坡志林•西江月》

当他夜饮醉归已三更“家童鼻息已雷鸣,敲门都不应”时——

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛已三更。

家童鼻息已雷鸣,敲门都不应,倚杖听江声。

——苏轼《临江仙》

(时间:

40分钟分值:

45分)

一、基础知识(15分)

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )(2分)

A.怀民亦未寝(qǐng) 夕日欲颓(tuí)

B.遂至承天寺(suí)沉鳞竞跃(lín)

C.藻、荇交横(xìng)能与其奇者(yù)

D.盖竹柏影也(bái)相与步于中庭(yǔ)

2.下列加点字的解释有误的一项是()(2分)

A.四时俱备(全,都)晓雾将歇(消散)

B.夕日欲颓(坠落)沉鳞竞跃(指鱼)

C.念无与为乐者(怀念)相与步于中庭(互相扶持)

D.五色交辉(辉映)四时俱备(四季)

3.下列词的用法、意思相同的一组是( )(2分)

A.之:

山川之美 甚矣,汝之不惠

B.是:

实是欲界之仙都 问今是何世

C.与:

念无与为乐者 未复有能与其奇者

D.寻:

寻张怀民 寻病终

4.下列对两篇短文内容理解不正确的一项是( )(3分)

A.“山川之美,古来共谈”一句总领全文,内含了作者有高雅情怀的自豪感以及对古往今来的林泉高士的不屑一顾。

B.“实是欲界之仙都”,这归纳之句又回首反顾,使得全文前后呼应,上下贯通。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

”短短三句话,没有一个月字,却无处不是皎洁的月光。

作者采用的是动静结合、正面描写与侧面烘托相结合的方法。

D.“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

”寥寥数语,感慨深长。

它包含作者宦海沉浮的悲凉之感和由此领悟到的人生哲理,在痛苦中又得到某种慰藉的心情。

5.指出下列句子所用的修辞手法。

(2分)

(1)晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

(_____)

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(_____)

(3)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(_____)

(4)何夜无月?

何处无竹柏?

(_____)

6.判断下列说法的正确与否,对的打“√”,错的打“×”。

(4分)

(1)“月色入户”把月光拟人化,写得自然而生动。

月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,主动地与他作伴,有意慰藉我们这位失意的诗人。

(______)

(2)“念无与为乐者”写出作者被贬期间难寻知己,迫不得已才去找了一下正好也睡不着的叫张怀民的人。

(______)

(3)“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

”短短三句话,没有写一个月字,却无处不是皎洁的月光。

作者采用的是动静结合,正面形容与侧面烘托相结合的方法。

(______)

(4)“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

”寥寥数语,感慨深长。

它包含着作者宦海沉浮的悲凉之感和由此领悟到的人生哲理,在痛苦中又得到某种慰藉的心情。

(______)

二、课内精读(15分)

【甲文】山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹。

四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

【乙文】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡月色入户欣然起行念无与为乐者遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

7.用“/”为文中画线句子标出停顿。

解衣欲睡月色人户欣然起行念无与为乐者遂至承天寺寻张怀民。

8.解释下列加点的词。

(1)晓雾将歇(______)

(2)未复有能与其奇者(______)

(3)怀民亦未寝(______)

(4)但少闲人如吾两人者耳(______)

9.用现代汉语翻译下列句子。

(1)沉鳞竞跃。

(2)相与步于中庭。

10.填空。

(1)甲文写景动静相衬,其中通过生命活动的描写,为景增添动感的语句是“___”和“__”。

乙文写景的名句是“____”。

(2)甲乙两文都写了自然景物,甲文描绘了“___之美”,乙文描写了“___之美”。

但两文表达的思想感情有所不同,甲文表达了作者的思想感情;乙文则把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“________”的语句中。

三、课外阅读(15分)

观月记

张孝祥

月极明于中秋,观中秋之月,临水胜;临水之观,宜独往;独往之地,去人远者又胜也然中秋多无月,城郭宫室,安得皆临水?

盖有之矣①,若夫远去人迹,则必空旷幽绝之地②诚有好奇之士亦安能独行以夜而之空旷幽绝蕲③顷刻之玩也哉今余之游金沙堆其具是四美者与

盖余以八月之望过洞庭,天无纤云④,月白如昼沙当洞庭青草之中,其高十仞,四环之水,近者犹数百里余系船其下,尽却⑤童隶而登焉沙之色正黄,与月相夺;水如玉盘,沙如金积,光采激射,体寒目眩,阆风、瑶台、广寒之宫,虽未尝身至其地,当亦如是而止耳盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。

书以为金沙堆观月记。

注释:

①盖有之矣:

假如有这样的地方;②若夫……则……:

“如果不是……那么……”或“要么……要么……”;③蕲:

通“祈”;④纤云:

一丝云彩;⑤却:

退去

11.给文中划线句子点上标点符号

诚有好奇之士亦安能独行以夜而之空旷幽绝蕲顷刻之玩也哉今余之游金沙堆其具是四美者与

12.解释下列加点的词

(1)观中秋之月,临水胜(____)

(2)去人远者又胜也(____)

(3)盖余以八月之望过洞庭(____)(4)尽却童隶而登焉(____)

13.解释下面语句的大意

(1)安得皆临水?

(2)盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。

14.下列加点的“之”字与“中秋之月”中的“之”意义用法相同的一项是()

A.盖有之矣B.今余之游金沙滩……C.盖余八月之望过洞庭D.余独爱莲之出淤泥而不染

15.作者认为在什么条件下观月景最美?

(摘录原文词语作答

16.展开联想与想像,将“沙之色正黄,与月相夺;水如玉盘,沙如金积,光采激射,体寒目眩”一句改写成一段优美的景物描写,要写出事物的神韵。

提示:

不要写成原文的翻译,要加入自己的想象,用自己的语言描述出来。

【参考答案】

第一阶段

《答谢中书书》

1.欲颓(tuí) 沉鳞(lín)

能与其奇者(yù)

2.晓雾将歇(将:

将要。

歇:

消散)

沉鳞竞跃(沉鳞:

潜游在水中的鱼)

未复有能与其奇者(与:

参与,这里指置身其中)

3.欲夕日欲颓(将要)

实是欲界之仙都(欲界:

指人间。

欲,可以理解为七情六欲)

4.①称赞②季节③消散④坠落

5.与:

参与,这里指欣赏。

奇:

指奇山异水。

四时:

四季。

歇:

消散。

颓:

坠落。

四时:

四季。

夕日:

夕阳。

沉鳞:

潜游在水中的鱼。

鳞,指代鱼。

欲界:

佛教指没有摆脱世俗的七情六欲的众生所处的境界,即人间。

五色交辉:

这里形容石壁色彩斑斓。

五色,古代以青、黄、黑、白、赤为正色。

交辉,交相辉映。

《记承天寺夜游》

1.

(1)欣然起行:

高兴的样子

(2)念无与为采者:

思考、想到

(3)遂至承天寺:

于是、就

(4)怀民亦未寝:

睡

(5)积水空明:

形容水的澄澈。

2.①到极点

②寻找不久

3.

①只是,只不过

②不汲汲于名利而能从容留连于光景之人;

③院子里

4.①名词作动词,散步。

②名词作动词,睡;卧。

5.特殊句式

(1)①介宾短语后置,应为“相与于中庭步”

②定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”

(2)(我)脱下衣服准备睡觉。

省略主语

(3)大概是竹子跟柏树的影子吧?

起判断作用

6.全文可分为三部分。

“山川之美,古来共谈”总领全文。

中间的写景部分,先仰视“高峰入云”,再俯瞰“清流见底”,再平视“两岸石壁”“青林翠竹”,接着分“晓”与“夕”两层来写。

最后以感叹总括前文。

7.第一层(开头至“寻张怀民”):

记叙,交代赏月散步的时间、原因。

第二层(“怀民亦未寝”至“盖竹柏影也”):

写景,月光如水、竹影摇曳。

第三层(“何夜无月”至“……两人者耳”):

议论,感叹人生、百感交集。

第二阶段

《答谢中书书》

3.自主质疑

(1)美。

这个字点明了文章的中心。

(2)统领全文。

(3)四季,晨昏。

(4)有山、水、石壁、鱼、树木、猿鸟、夕阳、雾.

(5)不是。

由仰视到俯视再到平视。

由早到晚。

(6)这里有山水相映之美,你看峻峭的山峰直入云霄,哗哗的流水澄澈清明。

尤其是“入”字用得好,(体现出一种向上的气势)。

这里有色彩搭配之美,你看山青水绿,石壁五色交辉。

尤其是“交辉”用得好,(交相辉映,共增山色)。

这里有晨昏变化之美,你看早晨白雾缭绕,猿啼鸟鸣;傍晚红日西沉, 沉鱼竞跃。

尤其是“将歇”、“将颓”用得好,(展示出慢慢消失的过程,不乏拟人化色彩)。

这里有动静相衬之美,你看高峰的静,流水的动;你看青林翠竹的静,五色交辉的动;你看晓雾将歇的静,猿鸟乱鸣的动。

尤其是“乱鸣”、“竞跃”用得好,(再现一种生机和活力,营造热闹的气氛)。

(7)实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

(8)自豪,得意之情。

3.自主质疑

(1)一是因为作者被贬滴,心情郁闷、孤独,想出去走走;二是因为月色很美。

(2)描写夜景之句:

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

它给人的感受是空灵、皎洁、明净……

作者把月色比作“积水空明”,把竹柏倒影比作“藻荇交错”,以高度凝炼之笔,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

(3)这3句,任何一句续在后面都不合适,破坏了文中宁静幽闲、清丽淡雅的气氛。

(4)欣然起行(欣喜之情);念无与为乐(有点遗憾);遂(不假思索中有点激动)

寻(有急切访友之情);亦未寝(与好友心有灵犀一点通的喜悦);相与步于中庭(一份闲适,一份从容);何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

(壮志未酬的苦闷、达观的处世态度)

4.古人善于从一川一坳之中发现地理形胜之美,在对美的描述之中表达其中的适己之意。

这是作者写给梁中书鸿胪谢征的一封信。

信中以清丽的文辞,极力称道江南山水之美,表达了作者亲近自然的喜悦,抒发了对这些秀丽景色的酷爱之情,(全文表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的惬意之感。

)为六朝山水小品名篇。

5.

(1)指具有闲情雅致的人

(2)包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。

6.表面意思是月光虽非夜夜都明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时可觅,处处可寻,只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。

赏月的欣喜、漫步的悠闲、自我排遣的达观、被贬的悲凉。

补充说明:

本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者被贬谪到黄州已经有四年了。

在此之前,有人找借口将他再次逮捕入狱。

经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。

十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使。

与他同病相连的张怀名住在承天寺!

7.思想感情:

郦道元的《三峡》抓住江水与两岸高山的特征,状物传神,描绘了一幅奇异美妙、既生机盎然又幽深冷寂的图画,又于其中寄寓对祖国大好河山的热爱赞美之情。

《答谢中书书》写的则是普通的山川之美,作者状写高峰清流、石壁青林,描摹日光的色彩变化和猿鸣鱼游,都是一些常见之景,但写得清丽自然,自有一股浑然天趣,表露自己身居其中的欢乐、愉悦、悠然自在之情。

8.这里有山水相映之美,你看,山的峻峭,水的明丽。

水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

第三阶段

一、1.C

【解析】A.qǐnB.suìD.bǎi

2.C

【解析】

这道题目考查的是文言文中重点字词的解释,是初中生学习文言文最基础的一项。

只有对重点字词解释正确了,才能进一步理解句子,弄清全文大意。

注意C项“念”指的是想到,考虑的意思。

“相与”意思是和....一起的意思。

3.B

【解析】A.的取消句子独立性,不译C.和欣赏、领悟D.找不久B.都是判断动词

4.A

【解析】期望与林泉高士相比肩之情,并没有不屑。

5.

(1)对偶

(2)借代(3)比喻(4)反问

【解析】

此题主要考查学生对修辞手法的理解和应用。

要求考生自己审读文句,独立体会出作者所运用的修辞。

(1)句中“晓雾”与“猿鸟”相对,“歇”与“鸣”相对,这句话运用了对偶的修辞手法。

(2)句中“鳞”指代鱼,这句话运用了借代的修辞。

(3)句的意思是:

月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

由此可知,这句话运用了比喻的修辞。

(4)句的意思是:

哪一个夜晚没有月光?

哪个地方没有竹子和柏树呢?

这句话运用了反问的修辞。

6.

(1)√

(2)×(3)√(4)√

【解析】

【详解】本题考查学生对文本的理解和把握。

(1)(3)(4)正确,

(2)错误。

“念无与为乐者”:

想到夜晚没有可以共同游乐的人。

根据后文“遂至承天寺寻张怀民”表明作者当时有一位知己张怀民。

张怀民在这一年也被贬到黄州。

可以看出,作者并不是没有知己迫不得已去找张怀民,而是想趁着大好月色出去走走,想到去找张怀民。

故“错误”。

【答案】

二、7.解衣欲睡/月色入户/欣然起行/念无与为乐者/遂至承天寺寻张怀民。

8.

(1)消散

(2)参与,这里指欣赏(3)睡觉(4)只是

9.

(1)游在水中的鱼争相跳出水面。

(2)我们一起在庭院中做步。

10.

(1)猿鸟乱鸣沉鳞竞跃庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)山川月色(月夜)热爱自然,沉醉山水(意思对即可)但少闲人如吾两人者耳

【解析】

7.考查文言文语句的句读。

解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进