六年级《比例》单元检测题.docx

《六年级《比例》单元检测题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六年级《比例》单元检测题.docx(82页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

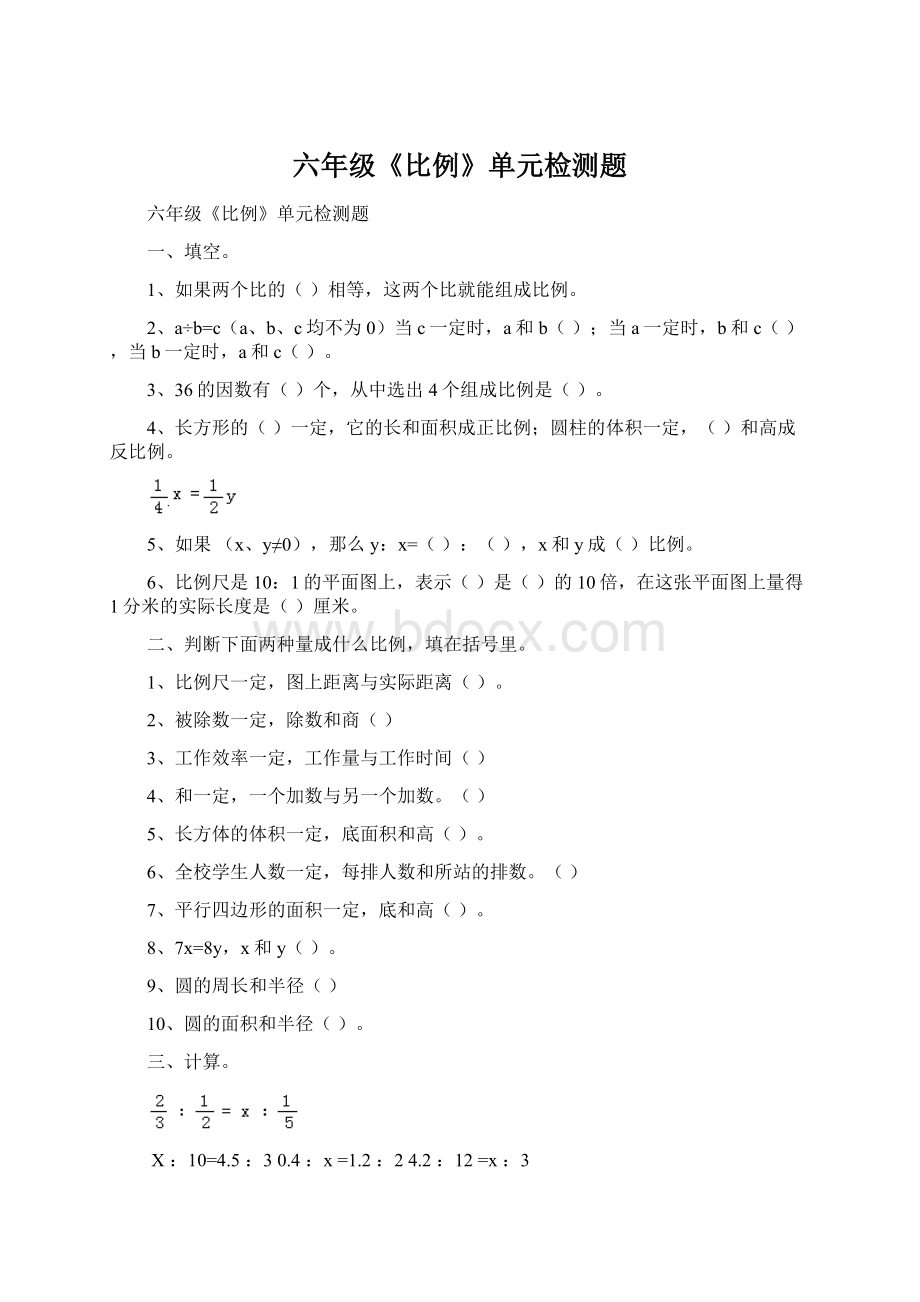

六年级《比例》单元检测题

六年级《比例》单元检测题

一、填空。

1、如果两个比的()相等,这两个比就能组成比例。

2、a÷b=c(a、b、c均不为0)当c一定时,a和b();当a一定时,b和c(),当b一定时,a和c()。

3、36的因数有()个,从中选出4个组成比例是()。

4、长方形的()一定,它的长和面积成正比例;圆柱的体积一定,()和高成反比例。

5、如果(x、y≠0),那么y:

x=():

(),x和y成()比例。

6、比例尺是10:

1的平面图上,表示()是()的10倍,在这张平面图上量得1分米的实际长度是()厘米。

二、判断下面两种量成什么比例,填在括号里。

1、比例尺一定,图上距离与实际距离()。

2、被除数一定,除数和商()

3、工作效率一定,工作量与工作时间()

4、和一定,一个加数与另一个加数。

()

5、长方体的体积一定,底面积和高()。

6、全校学生人数一定,每排人数和所站的排数。

()

7、平行四边形的面积一定,底和高()。

8、7x=8y,x和y()。

9、圆的周长和半径()

10、圆的面积和半径()。

三、计算。

X:

10=4.5:

30.4:

x=1.2:

24.2:

12=x:

3

四、解决问题。

1、王老师摩托车从家到学校上班,6分钟行驶了480米,照这样计算,他从家到学校共行驶了20分钟。

他家到学校的距离有多少米?

(用比例解)

2、铺一间房屋地面,用边长30厘米的方砖要180块,如果改用边长20厘米的方砖来铺,要多少块?

(用比例解)

3、一捆铅丝重520克,剪掉20米,这捆铅丝少了130克,这捆铅丝还剩多少米?

4、下图表示一幅地图图上距离与实际距离的关系。

(1)看图填写下表。

图上距离(厘米)

1

2

3

4

5

6

……

实际距离(米)

……

(2)根据上面的图像,你能算出这幅地图的比例尺是多少吗?

图上距离与实际距离

成什么比例?

(3)在这幅地图上,量得甲、乙两地图上距离是13厘米,那么甲、乙两地的实际距

离是多少米?

附参考答案

一、填空。

1、比值;2、成正比例;成反比例;成正比例;3、9,1/2=3/6;

4、宽,底面积;5、1/2:

1/4;正比例;6、图上距离,实际距离,

1厘米。

二、判断是什么比例。

1、成正比例;2、成反比例;3、成正比例;4、不成比例;5、成反比例。

6、成反比例;7、成反比例;8、成正比例;9、成正比例,10、不成比例。

三、计算。

x=15,x=2/3,x=4/15,x=1.05

四、解决问题。

1、解:

设他家到学校的距离是x米。

x/20=480/6,x=1600答:

他家到学校距离是1600米。

2、解:

设需要x块。

20×20×x=30×30×180,x=405答:

需要405块。

3、解:

设还剩x米。

520-130/x=130/20,x=60答:

还剩60米。

4、

(1)20,40,60,80,100,120;

(2)1厘米:

20米=1厘米:

2000厘米=1/2000,

答:

比例尺是1:

2000,图上距离与实际距离成正比例。

(3)13÷1/2000÷100=260(米)答:

实际距离是260米。

一、现代文阅读

1.现代文阅读阅读下文,回答小题。

让认真成为一种习惯

①1930年中原大战中,冯玉祥部下的一名参谋未经核实,误将电令会师之地沁阳写成泌阳,导致贻误战机而落败。

此战被后人戏称为“败在一撇上”。

②多写“一撇”,是战败的表象;缺失“认真”,方为失利的实质。

何谓认真?

它是一种专注、一种投入、一种坚韧,乃为可贵的精种品质,彰显对职守的忠诚、做事的严谨、追求的执着。

播种认真,收获品格;播种品格,收获信念;播种信念;播种信念,收获辉煌。

正如一谚语所示:

“认真是成功的秘诀,粗心是失败的伴侣。

”因此,我们应该养成认真的习惯。

③要养成认真的习惯,就要懂得认真之“道”。

④认真之“道”,在于对“毫厘”的极致严格。

事物的质变,往往缘于毫厘的差别和缺失,一丝一毫牵动全盘,认真与否关乎成败。

非凡,每每孕育于丝毫的较真之中,无论做好一项工作,还是成就一番大业,皆要有精细、精准、精深的全程投入,上个世纪60年代,邓稼先在领军对我园首顆原子弹设计进行理论计算时,发现一关键资料与苏联专家提供的技术指标有细微之别。

于是,这些科研精英们,操作着那时的手摇计算器,耗费了数百公斤资料纸,最终以确无“毫厘”之差的严谨结论,证明了完全可以忽略苏方提及的冲击波波峰值,万无一失地完成了我国原子弹的理论设计。

正是这种极其认真的精神品格,成就了昔日的“两弹一星”、当今的“蛟龙”“天河”等科技明星。

⑤认真之“道”,在于对事业的“至拙”专注。

“天下之至拙,能胜天下之至巧。

”认真,彰显的是笨功夫、长功夫、真功夫,乃为至拙的内在修炼。

有了这种修炼,滴水可穿石,铁棒可磨针,铁树可开花。

马克思潜心研究40年,终成科学巨著《资本论》;李时珍耗费心血二十七载,“读万卷书、行万里路”,终成医药经典《本草纲目》;钱穆倾尽一生心力,砥砺“虽居乡僻,未尝敢一日废学”的拙功,终成1700万言的国学著述,古今中外、千行百业的事实可鉴:

做事、治学、成大器的真谛在于“心心在一艺,其艺必工;心心在一职,其职必举”。

⑥认真之“道”,在于对成功的默默守望。

成功过程是坚守认真的寂寞远征,不是一事功,而是事事功;不是一阵子,而是一辈子。

其间不会躁动、不曾走神,也永远不忘初心、不言放弃。

1977年至今,多少科研奇迹层出不穷、多少名流人物闪烁更迭,但那颗名为“旅行者一号”的空间探测器,依然飞驰在太阳系外的轨道上,漫漫40年,这个航天科研团队的成员,从青春到暮年,一直在关注着那么遥远的距离、那么浩渺的太空、那么难测的结果。

沉潜事业的认真,多么需要远离红尘熙攘、摈弃功利躁动、抵御炫眼诱感。

否则,何以到达“诗与远方”?

⑦然而,一举成名、一鸣惊人的“速成”心态,使一些人变得急功近利、心浮气躁。

殊不知,一旦履职分心、做事粗心,厄运便不远了。

君不见,一块脱落的塑料泡沫未引起监控发射者的关注,导致美国“哥伦比亚”号航天飞机的悲惨失事;一个粗心的农林工未灭烟蒂,引起一场森林大火……因失于一物之细,而失去天下之大;因疏于一事之微,而导致一场悲剧,这是警世教训。

⑧“万物得其本者生,百事得其道者成。

”干事创业得认真之“道”,必能事举功成。

(选自《人民日报》2017年08月22日,有改动)

(1)本文的中心论点是什么?

(2)文中所讲的认真之“道”具体包括哪些内容?

(3)请指出下面句子所运用的论证方法。

(一个横线只能填写一种论证方法)

①“天下之至拙,能胜天下之至巧。

”________

②马克思潜心研究40年,终成科学巨著《资本论》。

________

(4)“成功过程是坚守认真的寂寞远征,不是一事功,而是事事功;不是一阵子,而是一辈子。

”如何理解这句话的含义?

【答案】

(1)我们应该养成认真的习惯(让认真成为一种习惯)。

(2)对“毫厘”的极致严格;对事业的“至拙”专注;对成功的默默守望。

(3)道理论证;举例论证

(4)追求成功的道路很漫长,需要耐得住寂寞,长期坚持认真做事。

不是一件事认真做,而是事事都要认真做;不是一时认真,而是要长久地认真。

【解析】【分析】

(1)结合本文的内容来看,题目“让认真成为一种习惯”即是论点。

(2)结合第④段“认真之‘道’,在于对‘毫厘’的极致严格。

”第⑤段“认真之‘道’,在于对事业的‘至拙’”专注。

”第⑥段“认真之‘道’,在于对成功的默默守望。

”概括即可。

(3)①结合“天下之至拙,能胜天下之至巧。

”出自《曾国藩家书》,这是引用论证。

②马克思潜心研究40年,终成科学巨著《资本论》。

这是举例论证,有力的证明了认真之“道”,在于对事业的“至拙”专注的道理。

(4)结合“认真之‘道’,在于对成功的默默守望。

”分析得出,追求成功的道路很漫长,需要耐得住寂寞,长期坚持认真做事。

不是一件事认真做,而是事事都要认真做;不是一时认真,而是要长久地认真。

故答案为:

⑴我们应该养成认真的习惯(让认真成为一种习惯)。

⑵对“毫厘”的极致严格;对事业的“至拙”专注;对成功的默默守望。

⑶道理论证;举例论证;

⑷追求成功的道路很漫长,需要耐得住寂寞,长期坚持认真做事。

不是一件事认真做,而是事事都要认真做;不是一时认真,而是要长久地认真。

【点评】⑴本题考查考生对议论文论点的概括和提取的能力。

考生对议论文论点的提炼归纳方法技巧有位置法、表述法、摘录法,要注意论点要能统帅全文,注意文章带有总结性的语言。

⑵本题考查考生对文本内容的理解。

考生要联系问题,落实问题在文章中的位置,联系上下文进行分析,在概括时要尽量用文本中的语言来回答。

⑶常见的论证方法有举例论证、道理论证、比喻论证和对比论证。

考生要积累论证方法及其作用,在文章要运用掌握的知识对语句进行判断。

⑷对文本中重要语句含义的理解,考生要联系文本的内容以及文本表达的观点来阐述,既要联系文本内容,也要联系生活实际和自己的生活经验,综合性第进行分析表达。

2.现代文阅读阅读下文,回答下列小题。

让人,乃众妙之门

①沈从文先生的墓碑后面有这样的碑文:

“不折不从,星斗其文,亦慈亦让,赤子其人。

”每句最后一字巧妙地组成了“从文让人”。

让人,可以说是沈从文性格的一个重要方面。

让人,让他得享八十有六的高寿,让他由作家转为学者,成就大事业,享誉中外。

可见,让人,是人生得以发展的重要途径。

②让人,并不是懦弱,而是一种涵养,一种胆识。

“让人非我弱,弱者不让人。

”历史上成就大事业的人,哪个不具备这样的品格?

“将相和”的故事流传甚广。

蔺相如不想和廉颇争地位,路上遇到廉老将军就一而再、再而三地避让。

这种豁达大度,不正体现了蔺相如以国家利益为重的崇高品德吗?

因他的这种美德,才有后来廉颇老将军的“负荆请罪”,从而留下了一段千古佳话。

③让人,可以使人与人之间的关系更加和谐。

海纳百川,有容乃大。

有容人之量,有让人之心,才有和睦,才有和谐。

当今著名词作家乔羽,偕夫人佟琦做客央视《夫妻剧场》,主持人问:

“二老相濡以沫,白头偕老,有什么秘诀吗?

”乔老答:

“一个字,忍。

”夫人佟琦抢答:

“我是四个字,一忍再忍。

”诙谐中尽显相处之道。

④让人,对事业的发展也有极大的帮助。

人在事业上很难一帆风顺,有时甚至会陷入绝境。

如果宁折不弯,不退不让。

事业很可能会就此终结。

而让人,则会让你的人生之树在即将枯萎的时候焕发新的生机。

沈从文先生由于众所周知的原因,不能再继续写他钟爱的小说散文,几被世人遗忘。

但他以大度的襟怀,超人的毅力,忍了,让了,既不悲观,也未消沉,而是将自己的智慧和才华,用到了中国古代服饰研究上。

不哀不伤,潜心学术,写出皇皇巨著《中国服饰史》,又一次为世人刮目相看。

⑤可是真正做到让人并不容易。

首先,你要摆正自己的位置。

上至王侯将相,下至贩夫走卒,都要认识到自己是芸芸众生中的一员。

否则,总把自己当成世界的中心,遇到别人冒犯,当然不容易大度起来。

此外,想要做到让人,最好还要有点幽默细胞。

生活中遇到不顺,谁心里都不会舒服。

这时候不妨自我解嘲一下,心情有时就好多了。

⑥让人,乃众妙之门。

生活中多一些让人,我们的心灵会多一些阳光,事业也会多几分顺利。

不信,你试试!

(1)本文中心论点是什么?

(2)选文第②段中划线的“这种美德”具体指什么?

(3)选文第④段画线句子运用了哪些论证方法?

有什么作用?

(4)选文第④⑤段的顺序能否调换?

为什么?

【答案】

(1)让人,是人生得以发展的重要途径。

(2)以国家利益为重的崇高品德。

(3)比喻论证,对比论证,形象、突出地论证了让人对事业的发展有极大的帮助。

(4)不能,第④段讲的是让人对事业的发展也有极大的帮助。

第⑤段讲的是怎样具备让人这种品格。

这两段的内容是递进关系。

【解析】【分析】

(1)解答此题,首先要通读全文,其次要了解议论文论点在文中的位置,最常见的情况有:

在文章的标题,开头、结尾处。

文中没有直接体现中心论点的语句,但是,通过将文中各部分的意思进行推敲,整理,找出集中议论的内容,再用自己的语言概括出来即可。

本篇文章是在文章的开头第一段。

(2)“这”代指的一般是上文。

结合前文内容来理解,指的是前一句所说的“以国家利益为重的崇高品德”。

(3)文章第④段“人生之树”,将“不退不让”与“让人”的截然不同的两类人进行对比,运用了比喻论证和对比论证方法,突出了“让”的重要性。

(4)此题考查了两段之间的关系,仔细阅读两段,同时结合文章中心和段落所写的内容,第四段主要写让人对事业的重要性,我们应学会让人。

第五段是对如何让人的进一步解释。

可以判断出两段是递进关系。

故而不能调换。

故答案为:

⑴让人,是人生得以发展的重要途径。

⑵以国家利益为重的崇高品德。

⑶比喻论证,对比论证,形象、突出地论证了让人对事业的发展有极大的帮助。

⑷不能,第④段讲的是让人对事业的发展也有极大的帮助。

第⑤段讲的是怎样具备让人这种品格。

这两段的内容是递进关系。

【点评】⑴本题考查考生对议论文中心论点的判断和概括能力。

解答时要求考生通读全文,领会文意并结合文中线索综合归纳分析。

议论文的中心论点常出现在标题或首尾部分,本篇文章结构清晰,考生容易发现中心论点。

⑵本题考查考生对指示代词的理解。

考生要联系上文的内容进行分析,找准指示代词指代的内容,一般说来都是前文出现的内容。

⑶本题考查对议论文的论证方法及作用的理解能力。

考生在平时要掌握议论文的论证方法,要结合文中的内容准确找出所使用的论证方法,并结合上下文分析其作用。

⑷本题考查考生对议论文结构的理解能力。

考生要结合文章的各个分论点的内容,理顺分论点之间的关系进行归纳总结。

3.现代文阅读阅读下文,回答问题

最后的牵手

雷抒雁

这一次,是他的手握在她的手里。

这是一双被岁月的牙齿啃得干瘦的手:

灰黄的皮肤,像是陈年的黄纸,上边满是渍一般的斑点;不安分的筋,暴露着,略略使皮与指骨间,有了一点点空隙。

那些曾经使这手显得健壮和有力的肌肉消失了。

这是长年疾病的折磨所雕凿出来的作品。

可是,母亲仍然紧紧地握着这手。

很久都是相对无言。

突然,她感到那手在自己手心动了一下,便放松了它。

那手立即像渴望自由的鸟,轻轻地转动一下,反握住她的手。

“要喝水吗?

”她贴近他的脸低声地问。

A父亲不回答,只是无力地拉着母亲的手。

母亲知道,他实在是没有力量了,从那手上她已感到,生命准备从这个肉体上撤离。

不过依着对五十多年来共同生活的理解,她随着那手的意愿,追寻着那手细微的指向,轻轻地向他身边移动着。

到了胸前,她感觉到父亲的手指还在动。

又移到颈边,那手指似乎还在命令:

前进!

不要停下来。

母亲明白了,全力握紧那干枯的手,连同自己的手,一齐放在他的唇上。

那干枯的手指不动了,只有嘴唇在轻轻嚅动。

有一滴浑浊的泪从他灰黄多皱的脸颊上滚落下来。

许多记忆一下子涌上她的心头。

从这两双手第一次牵在一起的时候,父亲就这样把母亲纤细的手握在自己手里。

那时,父亲的手健壮、红润而有力量。

母亲想挣脱他的手,但像关在笼子里的鸟,冲不破那手指的门,直到她心甘情愿地让自己的手停留在他的手里。

这两双手相牵着,走过一年又一年,直到他们的子女一个个长大,飞离他们身边。

贫困的时候,他们坐在床边,父亲拉过母亲的手放在自己的手里;苦难的时候,他拉起她的手放在自己的手里。

手指好像是一些有灵性、会说话在的独立生命,只要握在一起,就如同魔术师神奇的吹了一口气,什么就都有了。

信心、勇气、财富,一切都有了。

难道就是这两双手一相牵,就能相守一生?

或许这只是他们自己独特的方式。

可是,他们彼此听得懂这手的语言:

关切、思念、幽怨、歉意、鼓励、安慰……现在,生命就要首先从他的一双手中滑落。

曾经有过的共同的幸福记忆,都将从这一双手首先远去了。

母亲的手在父亲的唇上只停留了短暂一瞬,便感到那只干枯的手不再动了,失去了温度。

屋子里突然一片静寂,原来那咕咕作响的氧气过滤瓶不再作声了。

时间到了!

B母亲没有落泪,站起身来。

望着那一张曾经无比熟悉、突然变得陌生的脸,她慢慢抓起父亲的手,轻轻地贴在自己唇边。

她觉得沿着手臂的桥,那个人的生命跑了过来,融汇在自己身上。

她相信自己不会孤单,明天,依然会是两个生命、两个灵魂面对这同一世界。

(选自《读者》2018年第8期,有册改)

(1)文章线索有串联全文、贯通文脉的作用。

选文有两条线索,请说说明线、暗线分别是什么。

(2)选文第②段中画线句运用了哪种描写方法?

有什么作用?

灰黄的皮肤,像是陈年的黄纸,上边满是渍一般的斑点;不安分的筋,暴露着,略略使皮与指骨间,有了一点点空隙。

(3)请从修辞的角度赏析第③段中画线句的妙处。

那手立即像渴望自由的鸟,轻轻地转动一下,反握住她的手。

(4)选文第⑦⑧两段采用了哪种记叙顺序?

这样写有什么好处?

(5)请结合语境分析A,B两处画波浪线的句子分别表现了人物怎样的心理。

A.父亲不回答,只是无力地拉着母亲的手。

B.母亲没有落泪,站起身来。

(6)根据选文内容,理解下面句子的含义。

她觉得沿着手臂的桥,那个人的生命跑了过来,融汇在自己身上。

【答案】

(1)明线:

(父母的)牵手。

暗线:

父母相伴一生的深情(父母之间的深厚感情)。

(2)外貌描写,生动地写出了父亲手的干瘦和苍老,体现出父亲饱经风霜,且病得很重。

(3)运用了比喻的修辞手法,表现出弥留之际的父亲对母亲深深的依恋和不舍(表现出父亲对母亲的深厚感情)。

(4)插叙,补充交代了父母从第一次牵手起,便一直双手相牵共同面对生活的幸福记忆,写出了父母的牵手具有神奇的力量,表现了父母之间具有深厚的感情。

(5)A:

父亲临终前对母亲的不舍;B:

母亲能够平静、坦然地面对父亲的离世。

(6)父母心手相牵,父亲的生命已经融入到母亲的生命中,父亲虽然去世了,但在母亲心中,父亲并没有离开,会永远陪伴自己。

【解析】【分析】⑴本题考查寻找文章的线索。

线索是叙事性文艺作品中贯穿整个情节发展的脉络。

它把作品中的各个事件联成一体,表现形式可以是人物的活动、事件的发展或某一贯穿始终的事物。

一部叙事作品通常都有一条或一条以上的线索,但起主导作用的只有一条。

如本文的线索有两条:

明线是(父母的)牵手;暗线是父母相伴一生的深情。

一般来说,暗线往往是情感线索。

⑵本题考查分析人物描写方法的作用。

从描写的角度考虑,“灰黄的皮肤”“不安分的筋,暴露着”属于外貌描写,“灰黄”“斑点”写出了父亲手的干瘦和苍老,“不安分的筋,暴露”“灰黄”写出了父亲的饱经风霜和和病得严重。

一定要抓住重点词语来分析。

⑶本题考查赏析句子的表达效果。

“那手立即像渴望自由的鸟,轻轻地转动一下,反握住她的手”明显运用了比喻的修辞手法。

点明描写人物的手法后,在文中找到语句的位置,结合上下文情节内容,体会语句所表现的人物心理活动,即父亲对母亲的深厚感情。

⑷本题考查记叙顺序和作用。

插叙是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的回忆或故事的叙述方法。

“许多记忆一下子涌上她的心头”这是一句表明插叙的标志性语言。

内容上的作用:

补充交代了父母从第一次牵手起,便一直双手相牵共同面对生活的幸福记忆。

情感上的作用:

父母的牵手具有神奇的力量,表现了父母之间具有深厚的感情。

结构上的作用:

上下勾连,承上启下,使文章浑然一体。

⑸本题考查人物的心理和情感的变化过程。

在这两个句子中,由“拉”字可以分析出,此句运用了动作描写,写出了父亲临终前对母亲的不舍;由“没有落泪,站起身来”可以看出母亲能够平静、坦然地面对父亲的离世。

做此题,最好把握好上下文的内容或中心后再作答。

⑹本题考查理解句子的含义。

解答时,首先应该了解全文的意思,然后联系划线句子的上下文,具体分析句子在文中的意思。

句中的“沿着手臂的桥”指的是父母心手相牵,“那个人的生命”指父亲的生命,“融汇在自己身上”指的是父亲的生命已经融入到母亲的生命中。

句中说表达的情感为在母亲心中,父亲并没有离开,会永远陪伴自己。

综合上述分析,即可得出答案。

故答案为:

⑴明线:

(父母的)牵手。

暗线:

父母相伴一生的深情(父母之间的深厚感情)。

⑵外貌描写,生动地写出了父亲手的干瘦和苍老,体现出父亲饱经风霜,且病得很重。

⑶运用了比喻的修辞手法,表现出弥留之际的父亲对母亲深深的依恋和不舍(表现出父亲对母亲的深厚感情)。

⑷插叙,补充交代了父母从第一次牵手起,便一直双手相牵共同面对生活的幸福记忆,写出了父母的牵手具有神奇的力量,表现了父母之间具有深厚的感情。

⑸A:

父亲临终前对母亲的不舍;B:

母亲能够平静、坦然地面对父亲的离世。

⑹父母心手相牵,父亲的生命已经融入到母亲的生命中,父亲虽然去世了,但在母亲心中,父亲并没有离开,会永远陪伴自己。

【点评】⑴本题考查寻找文章的线索。

答题时应注意,一般有事件、人或物、情感作线索,本文有明线和暗线两条线索。

⑵本题考查分析人物描写方法的作用。

答题时应注意,先点明外貌描写,再分析具体作用:

表现父亲的干瘦和苍老、饱经风霜、病得很重。

⑶本题考查赏析句子的表达效果。

答题时应注意,从修辞手法入手,结合词句原意,揣摩词句的意义,表达的思想感情。

⑷本题考查记叙顺序和作用。

答题时应注意,7、8段打乱正常的叙事顺序,属于插叙,作用主要是表现了父母之间的深情,既是补充,也突出中心。

⑸本题考查人物的心理和情感的变化过程。

答题时应注意,仔细斟酌“不回答”、“拉着母亲的手”、“没有落泪”等词语,体会感悟心理感情的变化。

⑹本题考查理解句子的含义。

答题时应注意,抓住句子的修饰词语“融汇在自己身上”,去理解句子内涵,联系文章的中心与作者的态度、感情体会深层含义。

4.现代文阅读阅读文段,完成后面小题生命里最重要的那一天

①清晨的大学校园里,一位老伯正独自在长椅上看报,两个学生拿着采访机走过来,礼貌地问:

我们是学生新闻社的记者,能采访您一下吗?

②老伯抬头看看,嗯了一声。

③两个学生于是坐下来,问:

您这个年纪,一定经历过很多,能不能谈谈您生命里最重要的一天?

④这实在是个蹩脚的提问。

如果你被这么问过就一定知道,除非经过相当长时间的思考,否则很难给出切实的回答。

老伯眯起眼睛想了会儿,认真地说,确实有那么一天,对我来说比任何一天都重要。

那一天,我爱上了一个人。

⑤两位学生高兴地对视一眼,满怀期待地等着听。

⑥老伯开始慢慢地讲。

我认识那人有些年了,但我一直很厌恶她,她一出生就瞎了只眼,左手还只有三根手指,像鸡爪子一样难看。

我26岁时,我们在导师的带领下研究一种病菌,她的那一组得出了重大成果。

独享这一切,没有人会提出质疑,但她没有,反而把导师的名字排在了前面,因为她认为导师的付出确实比她多。

在公布成果那天,导师说没有想到她会这么做,自己一生渴望教出品学兼优的学生,感谢她,在自己即将退休的时候,实现了愿望,导师说完后,眼泛泪光,深深给她鞠了给一躬,所有人都为她鼓掌。

就在那一刻,老伯说,我发现原来她还真是个不错的人,她正直,善良,聪明,勤奋,那些身体缺陷实在不能遮盖这光芒,于是我爱上了她。

这份爱改变了我一生,时至今日,想起心意转折的那一刻,我仍会激动不已。

⑦两位小记者也有些激动,其中一位赶紧追问:

那个人,是您现在的妻子吗?

⑧老伯摇了摇头,摘下眼镜慢慢擦拭。

⑨另一位