营养与健康.docx

《营养与健康.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《营养与健康.docx(50页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

营养与健康

一、碳水化合物

●一、碳水化合物的分类

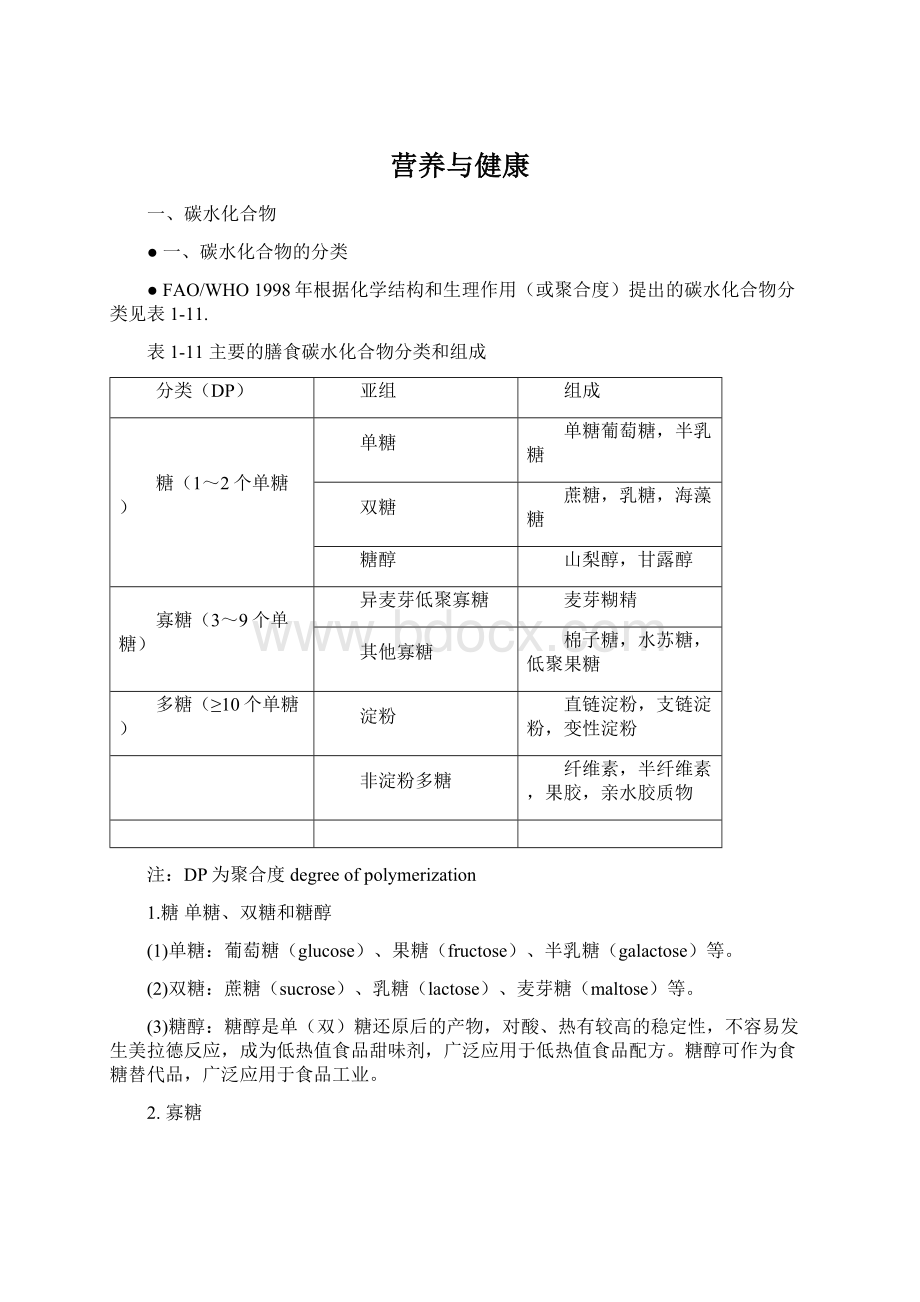

●FAO/WHO1998年根据化学结构和生理作用(或聚合度)提出的碳水化合物分类见表1-11.

表1-11主要的膳食碳水化合物分类和组成

分类(DP)

亚组

组成

糖(1~2个单糖)

单糖

单糖葡萄糖,半乳糖

双糖

蔗糖,乳糖,海藻糖

糖醇

山梨醇,甘露醇

寡糖(3~9个单糖)

异麦芽低聚寡糖

麦芽糊精

其他寡糖

棉子糖,水苏糖,低聚果糖

多糖(≥10个单糖)

淀粉

直链淀粉,支链淀粉,变性淀粉

非淀粉多糖

纤维素,半纤维素,果胶,亲水胶质物

注:

DP为聚合度degreeofpolymerization

1.糖单糖、双糖和糖醇

(1)单糖:

葡萄糖(glucose)、果糖(fructose)、半乳糖(galactose)等。

(2)双糖:

蔗糖(sucrose)、乳糖(lactose)、麦芽糖(maltose)等。

(3)糖醇:

糖醇是单(双)糖还原后的产物,对酸、热有较高的稳定性,不容易发生美拉德反应,成为低热值食品甜味剂,广泛应用于低热值食品配方。

糖醇可作为食糖替代品,广泛应用于食品工业。

2.寡糖

寡糖又称低聚糖或功能性低聚糖,是由3~9个单糖分子通过糖苷键聚合而成。

多数低聚糖在小肠不能或只能部分被消化吸收,但可在结肠被“益生菌”(如双歧杆菌、乳酸菌等)分解,产生短链脂肪酸——“结肠发酵”

3.多糖(≥10个单糖分子的聚合物)一般分为淀粉和非淀粉多糖

(2)非淀粉多糖(non-starchpolysaccharide,NSP)

关于“膳食纤维(dietaryfiber,dietaryfibre)”的概念:

旧概念:

膳食纤维是指存在于植物性食物中的不能在人体小肠消化吸收的非淀粉多糖和木质素。

新概念:

膳食纤维是指存在于植物性食物中的不能在人体小肠消化吸收的碳水化合物和木质素。

主要包括纤维素、半纤维素、木质素、果胶、树胶、低聚糖、抗性淀粉等。

血糖生成指数

概况:

GI最初由DavidJenkins于1981年提出,他在治疗糖尿病病人时发现:

含等量碳水化物的不同食物对血糖的影响不同,从而对传统的“食品交换份法”的理论提出了挑战,经过大量实验得出如下结论:

(1)许多淀粉食物都能够快速消化吸收,并非缓慢消化吸收;

(2)大多数含糖食品并不像人们普遍认为的那样迅速升高血糖,所引起的血糖反应甚至低于普通食品;

(3)同样的食物不同的加工方法可有不同的血糖反应。

●GI(血糖生成指数)的定义FAO/WHO1997:

●GI=某食物在食后2小时内血糖曲线下面积/相等含量葡萄糖在食后2小时内血糖曲线下面积×100

●根据GI不同,将食物分为:

●高GI食物:

GI>75

●中GI食物:

GI:

55-75

●低GI食物:

GI≤55

高GI食物进入胃后,消化快,吸收率高,葡萄糖释放快,葡萄糖进入血液后峰值高。

低GI食物在胃停留时间长,吸收率低,葡萄糖释放慢,葡萄糖进入血液后的峰值低,下降速度慢。

常见食物的血糖生成指数

食物名称

GI

食物名称

GI

食物名称

GI

馒头

88.1

玉米粉

68.0

葡萄

43.0

熟甘薯

76.7

玉米片

78.5

柚子

25.0

熟土豆

66.4

大麦粉

66.0

梨

36.0

面条

81.6

菠萝

66.0

苹果

36.0

大米

83.2

闲趣饼干

47.1

藕粉

32.6

烙饼

79.6

荞麦

54.0

鲜桃

28.0

苕粉

34.5

甘薯(生)

54.0

扁豆

38.0

南瓜

75.0

香蕉

52.0

绿豆

27.2

油条

74.9

猕猴桃

52.0

四季豆

27.0

荞麦面条

59.3

山药

51.0

面包

87.9

西瓜

72.0

酸奶

48.0

可乐

40.3

小米

71.0

牛奶

27.6

大豆

18.0

胡萝卜

果糖

71.0

23.0

柑

乳糖

43.0

46.0

花生

蔗糖

14.0

65

食物GI的应用:

●

(1)指导合理膳食,有效控制血糖

●

(2)控制体重

●(3)改善胃肠功能

二、碳水化合物的消化、吸收及功能

●碳水化合物的消化主要在小肠,少量在口腔,还有部分在结肠发酵。

●吸收主要在小肠,在小肠不能消化部分在结肠发酵后吸收。

●乳糖不耐受的处理原则:

●

(1)尽量避免单独空腹饮奶;

●

(2)合理使用乳制品:

少量多次;

●(3)选用酸奶、低乳糖奶、添加了乳糖酶的牛奶或饮奶的同时服用乳糖酶制剂。

碳水化合物的功能:

1.提供能量

氧化供能是碳水化合物最主要的生理功能,碳水化合物是人类最经济、最主要的能量来源。

可消化碳水化合物:

16.7kJ(4kcal)/g,不消化的碳水化合物:

0~3kcal/g,平均为2kcal/g。

2.构成组织结构及生理活性物质:

糖脂、糖蛋白、蛋白多糖

3.血糖调节作用

4.节约蛋白质作用(proteinsparingaction)和抗生酮作用(antiketogenesis)

5.膳食纤维的促进肠道健康功能

膳食纤维的生理功能:

(1)增加饱腹感

(2)促进肠道蠕动,防止便秘

通过增加粪便量和体积,促进肠蠕动,防止便秘和肠道憩室病的发生,以及减少有害物质对肠道及机体的作用。

(3)降低血糖和血胆固醇

●(4)改变肠道菌群

●结肠发酵产生短链脂肪酸——乙酸(盐)、丙酸(盐)、丁酸(盐),促进肠道益生菌的生长繁殖、抑制有害菌的生长繁殖,维护肠道的健康。

●(5)控制体重和减肥作用

●(6)可能具有预防结肠癌的作用

三、碳水化合物的参考摄入量及食物来源

我国碳水化合物的参考摄入量:

2000年中国营养学会(CNS)推荐:

碳水化合物供能宜占总能量的55%~65%

注:

2013标准:

碳水化合物的宏量营养素可接受范围(AcceptableMacronutrientDistributionRanges,AMDR)为50%~65%;膳食纤维的特定建议值(SpecificProposedLevels,SPL)25g/d.

食物来源:

粮谷类、薯类、豆类等,以粮谷类为主。

表1-13常见食物碳水化合物含量(以100g可食部计)

食物名称

含量(g)

食物名称

含量(g)

白砂糖

99.9

南瓜粉

79.5

冰糖

99.3

马铃薯

16.5

红糖

96.6

木耳

35.7

藕粉

93.0

鲜枣

28.6

豌豆粉丝

91.7

香蕉

20.8

麻香糕

88.7

黄豆

18.6

粉条

84.2

柿

17.1

稻米(平均)

77.3

苹果

12.3

挂面(标准粉)

74.4

辣椒

11.0

小米

73.5

桃

10.9

小麦粉(标粉)

71.5

番茄

3.5

莜麦面

67.8

牛乳

3.4

玉米

66.7

芹菜

3.3

方便面

60.9

带鱼

3.1

绿豆

55.6

白菜

3.1

小豆

55.7

鲜贝

2.5

二、能量

一、概述

●

(一)能量单位换算

●1kcal=4.184kJ,1kJ=0.239kcal

●

(二)产能营养素及能量系数

●产能营养素:

主要包括蛋白质、脂肪和碳水化合物。

●物理卡价:

每克产能营养素在体外燃烧时所产生的能量值称为物理卡价。

碳水化合物、脂肪和蛋白质蛋白质的物理卡价分别为:

17.15kJ(4.1kcal)、39.54kJ(9.45kcal)、18.2kJ(4.35kcal).

●一般在混合膳食中碳水化合物、脂肪和蛋白质的消化率分别为:

98%、95%和92%

●能量系数:

每克产能营养素在体内氧化所产生的能量值,称为能量系数,又称为生热系数或能量卡价。

分别为:

碳水化合物:

16.81kJ(4kcal);脂肪:

37.56kJ(9kcal);蛋白质:

16.74kJ(4kcal)。

二、人体的能量消耗

●包括基础代谢、体力活动、食物热效应以及生长发育等方面。

●

(一)基础代谢能量消耗

●基础代谢能量消耗,又称基础能量消耗(basicenergyexpenditure,BEE)是维持基础代谢状态所消耗的能量,是维持机体最基本的生命活动所需要的能量消耗,即人体在安静和恒温条件下(18~25℃),禁食12小时后,静卧、放松、清醒时的能量消耗。

●基础代谢率(basalmetabolicrate,BMR):

是指每小时每平方米体表面积人体基础代谢消耗的能量。

基础代谢能量消耗的计算:

●1.体表面积计算法1984年赵松山等提出:

●体表面积(m2)=0.00659×身高(cm)+0.0126×体重(kg)-0.1603

基础代谢能量消耗=体表面积(m2)×BMR×24

根据下表查出相应的BMR。

表1人体基础代谢率[kJ/(m2·h)]

年龄(岁)男女年龄(岁)男女

1~221.8221.830~154.0146.9

3~214.6214.235~152.7146.4

5~206.3202.540~151.9146.0

7~197.9200.045~151.5144.3

9~189.1179.150~149.8139.7

11~179.9175.755~148.1139.3

13~177.0168.660~146.0136.8

15~174.9158.865~143.9134.7

17~170.7151.970~141.4132.6

19~164.0148.575~138.9131.0

20~161.5147.780~138.1129.3

25~156.9147.3

由于测定基础代谢率比较复杂,WHO(1985年)提出用静息代谢率替代基础代谢率。

●静息代谢率(restingmetabolicrate,RMR):

要求禁食4小时,全身处于休息状态。

RMR稍高于BMR.

2.直接计算法(HarrisandBenedictformula)

男BEE=66.47+13.75×体重(kg)+5.00×身高(cm)-6.76×年龄(岁)

女BEE=655.10+9.56×体重(kg)+1.85×身高(cm)-4.68×年龄(岁)

●影响基础代谢的因素:

●

(1)体型与体质

●相同体重,瘦高者比矮胖者体表面积大,基础代谢能量消耗高;瘦体质多者,基础代谢能量消耗高。

●

(2)生理及病理状况

●儿童、孕妇,BMR↑;男>女;甲亢时,BMR升高。

●(3)生活和环境条件:

炎热、寒冷、过多摄食、精神紧张时,基础代谢能量消耗增加;饥饿、禁食或少食时基础代谢能量消耗降低。

(二)体力活动能量消耗

约占人体总能量消耗的15%~30%。

我国目前体力活动分级为三级:

轻体力劳动、中等体力劳动和重体力劳动。

●影响体力活动能量消耗的因素:

●①体格状况:

肌肉发达者,体力活动能量消耗多;

●②体重

●③劳动强度、持续时间及工作的熟练程度

(三)食物热效应

食物热效应(thermiceffectoffood,TEF)又称“食物特殊动力作用(specificdynamicaction,SDA)”是指摄食过程中所引起的额外的能量消耗,是摄食后发生的消化、吸收、代谢、利用等一系列过程所消耗的能量。

TEF的高低与食物成分、进食量及进食速度有关。

脂肪:

4%~5%;碳水化物:

5%~6%;蛋白质:

30%~40%。

(四)生长发育能量消耗

三、人体一日能量需要量的确定

(一)计算法

1.能量消耗计算法

能量需要量(energyrequirement)=BMR×PAL

2.膳食调查法

●

(二)测量法

●1.直接测热法(directcalorimetry)很少采用。

●2.间接测热法(indirectcalorimetry)

●呼吸商(respiratoryquotient,RQ):

在一定时间内机体CO2的生成量(mol)与O2的消耗量(mol)的比值。

●碳水化合物、蛋白质和脂肪的呼吸商分别为1.0,0.8和0.71。

一般混合膳食呼吸商平均为0.85左右。

3.双标水法采用稳定放射性核素(双标水)法测定人体一段时间(7~15天)内日常生活和工作环境中自由进行各种活动的总能量消耗的一种方法。

●4.行为观察法又称时间活动法(time-motionmethod)要求准确记录被调查者24小时内的各种活动及持续时间,然后根据日常活动能量消耗率表(表1-20),结合被调查者的体表面积,即可计算出其24小时的能量消耗。

5.能量平衡法

正常:

能量消耗量=能量摄入量(MJ即兆焦耳)

一般每增加1kg体重,机体将储存25MJ~33MJ的能量(平均为29MJ);体重每减少1kg,机体将消耗25MJ~33MJ的能量。

(1)当体重增加时:

每天能量消耗量(MJ)=每天能量摄入量(MJ)-体重增加量(kg)×29(MJ)/调查天数(d);

(2)当体重减少时:

每天能量消耗量(MJ)=每天能量摄入量(MJ)+体重减少量(kg)×29(MJ)/调查天数(d)。

五、能量参考摄入量和食物来源

1.参考摄入量(2013DRIs)中国居民膳食热能推荐摄入量(RNI):

成年男性:

轻体力劳动2250kcal/d

中等体力劳动2600kcal/d

重体力劳动3000kcal/d

成年女性:

轻体力劳动1800kcal/d

中等体力劳动2100kcal/d

重体力劳动2400kcal/d

●2.食物来源:

●我国成年人膳食碳水化合物提供的能量应占总能量的55%~65%、脂肪占20%~30%、蛋白质占10%~12%为宜。

年龄越小,蛋白质供能占总能量的比重应适当增加,但成年人脂肪摄取量不宜超过总能量的30%。

三、维生素

一、概述

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。

维生素既不参与构成人体细胞,也不为人体提供能量

(一)共同特点

1、 以本体的形式或可被机体利用的前体形式存在于天然食物中。

2、 大多数维生素不能在体内合成,也不能大量储存于组织中,所以必须经常由食物供给。

3、 不是构成各种组织的原料,也不提供能量。

4、 虽然每日生理需要量(仅以mg或μg计)很少,然而在调节物质代谢过程中却起着十分重要的作用。

5、 维生素常以辅酶或辅基的形式参与酶的功能。

6、少部分维生素可由体内合成,但合成量不能完全满足机体需要,所以不能代替从食物中摄取这些维生素。

二、维生素A

维生素A类:

含有视黄醇结构,并具有其生物活性的一大类物质。

包括已经形成的维生素A和维生素A原。

已形成的维生素A:

指在动物体内具有视黄醇生物活性功能的维生素A。

维生素A原:

某些有色植物含有类胡萝卜素,其中一小部分可在小肠和肝细胞内转变成视黄醇和视黄醛,这些类胡萝卜素统称为维生素A原。

(一)理化特性

●酸、碱和热稳定

●一般烹调和罐头加工不易破坏。

●易被空气中的氧所氧化破坏,紫外线、高温可加速破坏。

●—避光、密封、低温保存。

●脂肪酸败可引起严重破坏。

●食物中含磷脂、维生素E、维生素C时视黄醇和胡萝卜素较稳定。

(二)维生素A原生成维生素A

目前已发现的天然类胡萝卜素约600种

1/10是维生素A原

其中β-胡萝卜素最重要

理论上1分子β--胡萝卜素应转变成2分子维生素A,但β--胡萝卜素的吸收率低,而且吸收后在体内转换率也不是100%。

(三)生理功能

●维持正常视觉

●构成视觉细胞内感光物质—视紫红质;

●暗适应:

当维生素A不足时,暗适应时间会延长。

●夜盲症

●促进上皮组织的正常形成和发育,维持上皮组织的完整性

●细胞膜表面蛋白主要是糖蛋白,糖蛋白的合成需要视黄醇,当视黄醇缺乏时,糖蛋白合成受阻,黏膜上皮的正常结构和功能改变,上皮组织发生鳞状角化。

●促进生长和骨骼发育

●维生素A有助于细胞的增殖与生长,是动物生长所必需。

●缺乏:

儿童骨骼﹑牙齿发育不良,容易发生龋齿

(四)缺乏与过量

●1、缺乏

●婴幼儿和儿童维生素A缺乏的发生率远高于成人

●某些疾病,如消耗性疾病、消化道疾病、血吸虫病和饮酒等,皆可影响维生素A的吸收和代谢。

●缺乏的表现

●眼睛:

暗适应能力下降、干眼病、毕脱氏斑、角膜软化、穿孔。

●皮肤:

上皮干燥、增生、角化,免疫力低下,贫血、儿童生长发育迟缓等。

●指甲变脆,表面有纵横沟纹或点状凹陷,失去光泽,易折裂。

●毛发干燥,缺少光泽,变脆,易脱落。

2.维生素A中毒

骨质脱钙、骨脆性增加,关节疼痛;

皮肤干燥、脱发、指甲易脆;

肝脾肿大、黄疸、恶心、厌食;

孕妇摄入过多,可致胎儿畸形。

(五)来源与推荐量

●来源

●VitA,来源于动物性食物,主要存在于动物肝脏、鱼肝油、蛋、奶及其制品。

●β-胡萝卜素,来源于植物性食物如绿叶蔬菜、黄色蔬菜及水果类。

●维生素A补充剂:

使用剂量不要高于推荐量的1.5倍。

●推荐量:

成人每天800μgRE。

三、维生素D(抗佝偻病维生素)

维生素D类是具有钙化醇生物活性的一大类物质,以维生素D2(麦角钙化醇)及维生素D3(胆钙化醇)最为常见。

(一)理化特点

●怕光、怕酸

●一般的烹调不破坏VitD,脂肪酸败可破坏。

(二)吸收与代谢

(三)生理功能

1.促进小肠对钙吸收—维生素D诱发钙结合蛋白的合成,钙结合蛋白是运输钙的载体,主动运输。

2.促进肾小管重吸收钙、磷,减少丢失,维持

适宜的血钙、血磷;

3.血钙↓时,维生素D使破骨细胞活性增加,骨组织的钙磷释放入血,维持正常的血钙、血磷;血钙过高时,促进骨化作用。

(四)维生素D缺乏症

1.佝偻病(rickets)

2.骨质软化症(osteomalacia)

3.骨质疏松症(osteoprosis)

四、维生素E(tocopherol,生育酚)

1.维生素E的结构:

是指含6-羟基苯并二氢吡喃结构、具有生物活性的一类物质。

包括α-、β-、γ-、δ-生育酚和四种生育三烯酚(TT)等形式。

2.维生素E的性质

●有O2:

极易受分子氧和自由基氧化,因此可以充当抗氧化剂和自由基清除剂,还可淬灭单线态氧;

●无O2:

与亚油酸甲酯氢过氧化物反应形成加合物,初始产物为半醌,进一步氧化形成生育酚醌,金属离子可加速其氧化;

●强碱性条件下不稳定;

●食品加工、包装、贮藏中:

大量损失。

3.维生素E的生理功能

(1)抗氧化作用,同硒能产生协同效应。

(2)提高运动能力、抗衰老。

(3)与动物的生殖功能和精子生成有关。

(4)调节血小板的粘附力和聚集作用。

4.维生素E缺乏与过量

●缺乏症:

在人类极为少见,表现为溶血性贫血。

低的维生素E营养状况可能增加动脉粥样硬化、癌(如肺癌、乳腺癌)、白内障以及其它老年退行性病变的危险性。

●过量:

毒性相对较小,但长期摄入1000mg/d以上,可能出现中毒症状:

视觉模糊、头痛和极度疲乏、凝血机制损害导致出血致命等。

5.维生素E的食物来源

﹡食用油脂中总生育酚含量最高,为72.37mg/100g;

﹡维生素E含量丰富的食品还有麦胚等谷类食物,约为0.96mg/100g;

﹡蛋类、鸡(鸭)肫、豆类、硬果、植物种子、绿叶蔬菜中含有一定量;

﹡肉、鱼类动物性食品、水果及其它蔬菜中含量较少;

﹡奶类总生育酚含量很少,只有0.26mg/100g。

五、维生素K(凝血维生素)

1.维生素K的结构:

维生素K是2-甲基-1,4-萘醌的衍生物,常见的有天然的VK1和VK2,另外还有人工合成的VK3和VK4。

2.维生素K的性质

(1)维生素K1在食物中含量丰富;维生素K2能由肠道中的细菌合成;

(2)参与凝血过程,缺乏时引起凝血功能障碍;

(3)具有还原性,在食品体系中可以消灭自由基;

(4)可被空气中的氧缓慢地氧化而分解,遇光(特别是紫外光)则很快被破坏,对热、酸较稳定,但对碱不稳定;

3.维生素K的主要生理功能

●

(1)、血液凝固作用

●许多凝血因子的生物合成依赖于维生素K

●主要症状是出血,在某些情况下产生致命的贫血

●

(2)、在骨代谢中的作用

●作为辅酶参与骨中有两种蛋白质(骨钙素、γ-羧基谷氨酸蛋白质MGP)的形成

4.维生素K缺乏的危害

●由于维生素K来源丰富,正常人肠道微生物能合成,所以很少发生缺乏。

●主要疾病是新生儿出血症:

●由于VK胎盘转运很少,出生时的储存量有限,肠道细菌丛尚未建立,合成VK的能力较弱所致。

●后果:

产生内脏出血和中枢神经系统损伤,有高死亡率

水溶性维生素

一、维生素C(AscorbicAcid,抗坏血酸)

●1、结构

●维生素C具有防治坏血病的生理功能,并有显著酸味,因此又称抗坏血酸。

●从结构上看,抗坏血酸是一个多羟基羧酸的内酯,具有一个烯二醇基团,所以抗坏血酸具有强还原性,并能离解出氢离子。

●抗坏血酸具有4种异构体,L-抗坏血酸、L-异抗坏血酸、D-抗坏血酸、D-异抗坏血酸,L-抗坏血酸的生物活性最高,D-抗坏血酸生理活性仅为L-抗坏血酸的10%。

●抗坏血酸有还原型和氧化型两种异构体,即L-抗坏血酸是还原型,L-抗坏血酸失去两个氢后得到氧化型的L-脱氢抗坏血酸。

2、稳定性:

Vc是最不稳定的维生素,极易受温度、盐和糖的浓度、pH值、氧、酶、金属离子(Fe3+和Cu2+)、水分活度、抗坏血酸和脱氢抗坏血酸的比例等因素影响,发生降解。

影响VC降解的因素

①O2浓度及催化剂

催化氧化时,降解速度与氧气的浓度成正比。

非催化氧化时,降解速度与氧气的浓度无正比关系,当PO2>0.4atm,反应趋于平衡。

有催化剂时,氧化速度比自动氧化快2-3个数量级,厌氧时,金属离子对氧化速度无影响。

②高浓度的糖、盐等溶液可减少溶解氧,使氧化速度减慢

③半胱氨酸、多酚等对其有保护作用。

④温度及AW:

结晶VC在100℃不降解,而VC水溶液易氧化,随T↑,V降解↑;AW↑,V降解↑。

⑤酶:

如多酚氧化酶、VC氧化酶、H2O2酶、细胞色素氧化酶等可加速VC的氧化降解。

⑥其它成分:

如花青素,黄烷醇,及多羟基酸如苹果酸,柠檬酸,聚磷酸等对VC有保护作用,亚硫酸盐对其也有保护作用。

3.维生素C的主要生理功能

(1)促进体内胶原蛋白的形成,有利于组织创伤的愈合;

(2)促进骨骼和牙齿生长,增强毛细血管壁的强度,避免骨骼和牙齿周围出现渗血现象;

(3)抗氧化作用:

作为体内的自由基清除剂,参与体内的氧化还原反应(保护-SH等);

(4)解毒(Pb2+、As3+、苯及细菌毒素等)、抗癌作用;

(5)参与机体的造血机能:

改善对