电子产品总体设计方案书.docx

《电子产品总体设计方案书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子产品总体设计方案书.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

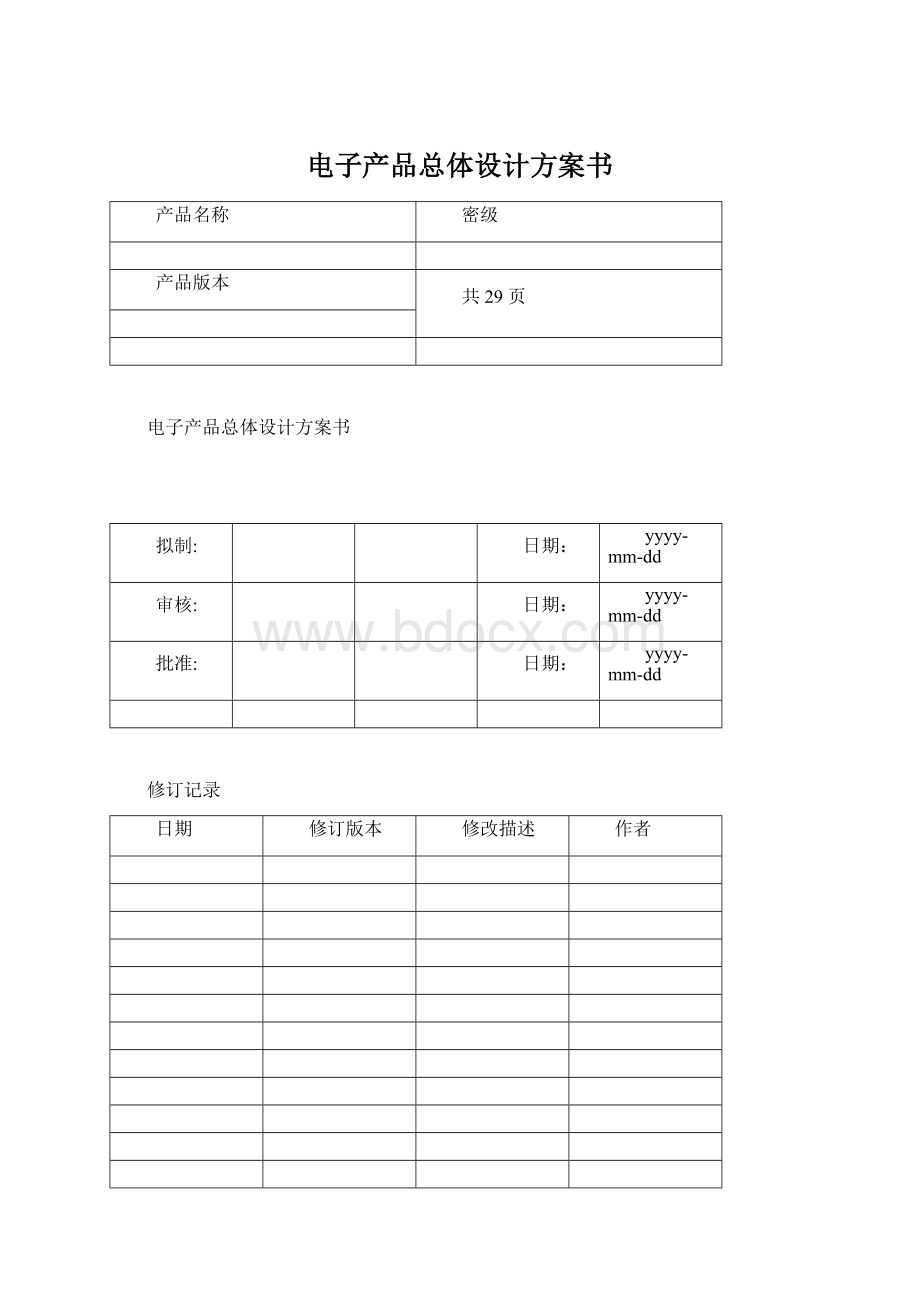

电子产品总体设计方案书

产品名称

密级

产品版本

共29页

电子产品总体设计方案书

拟制:

日期:

yyyy-mm-dd

审核:

日期:

yyyy-mm-dd

批准:

日期:

yyyy-mm-dd

修订记录

日期

修订版本

修改描述

作者

产品总体设计方案书

关键词:

摘要:

缩略语清单:

缩略语

英文全名

中文解释

1

围

定义产品的名称、商标、型号和版本、代号,如“ATM交换机,版本V1.0R001”。

说明产品归属:

属于哪个系列的,归属哪个产品线,是否是新的产品系列,是否需要申请新的商标。

2概述

产品性质、产品开发的历史、标识项目利益相关人、当前和计划的使用地点。

ServiceProfile产品业务简述

简述产品推出后能够提供的主要业务,如Internet接入、IP、VOD等。

2.1组网与设备独立性

从网络角度看待系统,画出主要业务应用时的组网图,重点描述本系统在网络中的位置,简述与配套产品关系及设备独立性,说明与配套系统其余部分的相互接口,比如上行接口的ATM交换机、GSR等,或下行接口的远端模块,以太网交换机等。

3系统总体设计

3.1方案供应商信息

方案供应商的信息;本方案所属的系列;本方案在系列中的位置;和相同供应商系列方案的纵向比较;不同方案供应商类似方案的横向比较。

3.2系统功能、性能

3.2.1功能特性

此部分概要说明系统对外提供的功能特性及相应的性能指标。

可以先引用设计需求进行概括描述。

并在此基础上,功能特性的描述要求至少向下分解一级。

说明系统对外接口(包含管理接口)类型、数量、遵循的规及协议、实现的功能。

3.2.2整机性能指标

定义整个设备在提供业务时对外表现的性能指标;所有性能指标需注明出处,如是参照国际标准、国标、竞争对手、理论计算等。

可以参照如下表格列出:

1整机性能参数

参数名

国际标准

国标

主要竞争对手

本产品

(以BHCA举例)

(No无)

40k

50k

60k

(以误码率举例)

1x10-6

1x10-6

1x10-7

5x10-6

3.2.3整机技术参数

定义整机功耗、电源参数、重量、尺寸等技术参数。

3.2.4遵循的标准及主要通信协议

说明本产品所遵循的国际、国家或行业、企业标准,着重列出本产品需要符合的设备规、业务或协议标准、接口规及标准。

该部分不作为产品规格的硬性要求,只是作为测试或鉴定时的参考。

描述本产品中所有需遵循的通信协议,如RIPIEE802.3包括自定义的主要协议

3.3系统总体结构

(注:

这儿仅概述系统总体结构,详细描述在6.1节中体现)

用系统方框图描述。

系统方框图应能规定出系统的整体架构,说明组成系统的各部分是如何搭配成一个完整系统的。

系统方框图应画成二种:

一种是功能性的,说明系统有哪些功能?

应由哪些功能模块来实现?

画出这些功能模块之间、本系统与其它接口系统之间的逻辑关系;描述它们间的接口方式,遵循的协议规等。

如果是升级类产品,在原有功能方框框图上增加、删除、修改。

另一种是物理性的,说明系统由具体的哪些软件模块和硬件模块来实现。

这是设计硬件实现方案和软件实现方案的基础。

最后给出上述二种方框图之间的对应关系,明确哪个物理框实现哪个功能框的功能

可测性设计的整体结构描述,功能实现原理概述也应在这里给出。

说明整体系统可测性方面的层次结构,之间的逻辑关系,主要的功能接口定义,子系统、模块、单板应具有的主要可测性规格与设计描述。

3.4功能实现原理

(注:

这儿仅概述功能实现原理,详细描述在6.2节中体现)

描述系统是如何运作以实现系统需求的。

包括:

各功能模块的功能描述;之间的控制关系、接口关系、信息流向;系统需求中所有功能如何通过这些模块及他们之间的互相关系来实现。

逐项描述主要功能特性、业务的实现原理

对于可测性性设计的功能,如果有单独的功能模块则在下面用单独的小节进行功能实现原理描述,如果只是某些功能模块中的一部分功能,则在相应的功能模块中进行说明。

3.4.1功能、业务1实现原理

描述主要功能1的实现原理

3.4.2功能、业务N实现原理

描述主要功能N的实现原理

3.5系统配置

给出系统的配置描述表格。

.

3.6系统升级与扩容

3.6.1新系统的功能丢失

描述新开发系统相对于现有网上设备中先前开发的产品哪些功能不再提供。

3.6.2版本升级规格

版本保存能力;升级安全性规格(防止错误加载、升级失败的措施、升级过程可逆);业务中断时间/业务质量;升级工具。

3.7其它设计决定

例如,联机帮助,描述联机帮助的界面形态和基本使用方法。

例如,资料提供,描述需提供给用户的资料清单和所用语言,包括:

技术手册\维护手册\安装手册\操作手册等。

4软件总体概述

4.1软件基本设计思想

说明软件采取的基本设计思路,概要描述为什么采取本方案。

4.2软件配置

(注:

与3.4.2节相同。

但这儿是详细描述。

必选)

描述软件配置,包括OMC/主控软件/单板软件等配置情况,要说明编号及简要功能。

4.3软件包描述

描述发布时,软件包所包含的所有软件的容。

描述软件安装方法,说明软件安装、加载、补丁等的安装规格,是否自动生成配置数据,默认初始数据。

4.4软件开发平台

简单介绍软件开发的环境、工具、编译器、数据库等等。

5硬件总体概述

5.1硬件基本设计思想

说明硬件采取的基本设计思路,概要描述为什么采取本方案。

5.2硬件配置

(注:

与3.4.1节相同。

但这儿是详细描述。

必选)

描述主要应用中系统机柜\单板配置,需附图说明。

5.3硬件/固件的设计/构造选择

如果有,描述硬件/固件的设计/构造选择,例如尺寸、颜色、形状、材料、市场要求。

5.4硬件开发平台

介绍硬件开发的环境、工具、编译器、可编程性设计工具如FPGA\DSP等;SI、EMC仿真分析平台。

6系统设计规格

6.1系统架构

(注:

系统总体结构在3.2节已有描述。

这儿需细化可以形成设计规格。

)

标识组成系统的系统构件(子系统、模块、单元),描述之间的“静态”关系(例如“组成”),一般采用系统方框图的形式。

要按照子系统组成系统,硬件模块、软件模块组成子系统的方式组织描述。

6.2系统运行概念

(注:

功能实现原理在3.3节已有描述。

这儿需细化可以形成设计规格。

)

描述如何通过子系统间的动态交互,以实现产品需求规格中的系统功能和性能,可按功能分成小节描述。

可以使用多种方法,包括控制流、数据流、状态迁移图、时序图、优先级表、中断控制、时序关系、异常处理、同步执行、动态定位、对象动态创建/删除、进程、任务等。

在容较多的情况下,可以引用其它单独文档。

同时要描述如何实现生成系统架构时产生的衍生需求,衍生需求导致子系统规格的更改体现到6.5节。

对于可测试性设计的功能,如果是单独的系统功能,则在下面用单独的小节进行运行概念描述,如果只是某些系统功能中的一部分功能,则在相应的系统功能运行概念中进行说明。

如果是系统升级,着重描述新增的需求如何实现。

如果升级没有改变系统架构,则这里不需要描述,直接描述在子系统运行概念中。

6.3系统外部接口

按照6.4的接口描述格式描述系统外部接口。

6.4子系统间接口

6.4.1接口标识和图例

通过图例说明子系统间接口,并给每个接口赋予唯一的标识号。

如果是升级类产品,注明接口的变化。

6.4.2接口1

从接口标识、接口类型、接口协议和元素属性等方面逐一描述每个子系统间接口,可加子章节以描述不同接口实体的属性。

6.4.3接口2

……

6.5子系统分配需求

描述各个子系统的目的,分配给子系统的功能需求和性能需求(包括产品工程设计,例如可测试性),要和需求跟踪工具中的跟踪关系对应。

同时描述由于衍生需求产生的子系统分配需求,参见6.2运行概念。

对可测试性设计,描述子系统应具有的主要可测试性规格和设计描述。

概要介绍子系统的设计方案。

6.6子系统的开发状态/类型

给出每个子系统的开发状态/类型,例如新开发、重用现有的子系统、重用现有的设计、对现有的设计或子系统进行重工程、开发用于重用的子系统等。

6.7外包、外购子系统规格

全面定义产品开发需要外包、外购的各子系统(如HFC的变频器等)规格,包括结构造型、功能、性能指标、技术参数、接口、标准等方面。

此部分将来需要作为外包、外购子系统验收的标准;描述外包方的概况及实现方式

7子系统设计规格(软件类)

7.1.1子系统架构

标识组成子系统的系统构件,描述之间的“静态”关系,一般采用方框图的形式。

7.1.2子系统运行概念

描述如何通过最小CI间的动态交互,以实现子系统设计需求中的功能和性能,可以按功能划分成小节描述。

可以使用多种方法,包括控制流、数据流、状态迁移图、时序图、优先级表、中断控制、时序关系、异常处理、同步执行、动态定位、对象动态创建/删除、进程、任务等。

在容较多的情况下,可以引用其它单独文档。

同时要描述如何实现生成子系统架构时产生的衍生需求,衍生需求导致最小CI分配需求的更改体现到7.1.4节。

根据软件结构图,描述可测性的实现原理,包括测试输入输出通道、子系统配置状态监测和控制、子系统业务通道状态监测和控制、单板硬件运行状态监测和控制、子系统资源状态和其它状态的监测和控制、功能和接口的可控性、测试任务的建立与控制设计、隔离性和诊断设计、BIST设计等。

如果是系统升级,着重描述新增的需求如何实现。

注明软件模块的增加、或删除,注明接口标准、接口功能、接口变量定义和接口参数的变化部分;

7.1.3软件模块间接口

7.1.3.1接口标识和图例

通过图例说明最小CI间接口,并给每个接口赋予唯一的标识号。

如果是系统升级,注明接口的变化。

7.1.3.2详细接口定义

从接口标识、接口类型、接口协议和元素属性等方面逐一描述每个软件最小CI之间的关键接口,可加子章节描述不同的接口属性。

对非关键接口可以不给出详细定义。

7.1.4软件模块的分配需求

描述各个最小CI的目的,分配给最小CI的功能需求和性能需求(包括产品工程设计,例如可测试性),要和需求跟踪工具中的跟踪关系对应。

同时描述由于衍生需求产生的最小CI分配需求,参见7.1.2运行概念。

对可测试性设计,描述软件最小CI应具有的主要可测试性规格和设计描述,能控点的选择和控制通道、能观点的选择和输出通道。

概要介绍最小CI的设计方案。

7.1.5软件模块的开发状态/类型

给出每个最小CI的开发状态/类型,例如新开发、重用现有的最小CI、重用现有的设计、对现有的设计或最小CI进行重工程、开发用于重用的最小CI等。

7.1.6外包、外购的所有软件模块的规格

全面定义产品开发需要外包、外购的所有软件最小CI(模块)(如XX算法等)规格,包括功能、性能指标、技术参数、接口、标准等方面。

此部分将来需要作为外包、外购软件最小CI(模块)验收的标准;描述外包方的概况及实现方式

8子系统设计规格(硬件类)

8.1.1子系统架构

标识组成子系统的系统构件,描述之间的“静态”关系,一般采用方框图的形式。

8.1.2子系统运行概念

描述如何通过最小CI间的动态交互,以实现子系统设计需求中的功能和性能,可以按功能划分成小节描述。

可以使用多种方法,包括控制流、数据流、状态迁移图、时序图、优先级表、中断控制、时序关系、异常处理、同步执行等。

在容较多的情况下,可以引用其它单独文档。

同时要描述如何实现生成子系统架构时产生的衍生需求,衍生需求导致最小CI分配需求的更改体现到8.1.4节。

根据硬件结构图,描述可测性的实现原理,包括测试输入输出通道、子系统/模块级/板单元级测试总线、各功能模块的能控性设计、各功能模块的能观性设计、测试工具接口,隔离性设计、BIST设计等。

在描述运行概念中描述硬件配置,例如单板配置图。

同时,应说明各种关于可测性设计的物理模块位置、载体,说明这些物理部件的配置关系。

哪些可测性功能模块位于哪些物理部件中,如整机系统测试控制台的命令解释器的位置等等。

如果是系统升级,着重描述新增的需求如何实现。

注明硬件模块的增加、或删除,单板功能的变化,接口标准变化等。

8.1.3硬件的模块间接口

8.1.3.1接口标识和图例

通过图例说明最小CI间接口,并给每个接口赋予唯一的标识号。

如果是升级类产品,注明接口的变化。

8.1.3.2详细接口定义

描述各最小CI间关键接口的接口标准、信号定义等,可加不同接口属性的子章节。

对非关键接口可以不给出详细定义。

如果是升级类产品,注明单板功能的变化,接口标准变化等。

8.1.4硬件的模块分配需求

描述各个最小CI的目的,分配给最小CI的功能需求和性能需求(包括产品工程设计,例如可测试性),要和需求跟踪工具中的跟踪关系对应。

同时描述由于衍生需求产生的最小CI规格,参见7.1.2运行概念。

对可测试性设计,描述硬件最小CI应具有的主要可测试性规格和设计描述。

概要介绍最小CI的设计方案。

如果有,要特别描述以下容:

(1)关键器件规格

从器件质量等级/可靠性、环境适应性、可加工、外形尺寸及接口、可维护、可测试性方面描述关键器件的工程设计要求,提出影响器件质量/可靠性的制造过程关键指标。

(2)器件应用可靠性设计描述

根据产品可靠性总体要求,描述各类器件应用规则。

(3)连接设计方案

说明本产品关键接插件类型、线缆连接部位,连接指标要求,设计方案。

(4)电气特性描述

主要描述各单板的电气特性,包括功耗等

(5)单板硬件的一般要求

单板机械结构包括:

单板的机械结构与尺寸,扣板的机械结构与信号安排,背板机械结构和尺寸。

单板硬件的基本要求包括:

电源与地的布置和安排、调节元件、调试接口、指示电路、主要时钟、控制引脚、信号点设计、提供测试接口

单板PCB包括:

PCB布局及布线设计要求、PCB测试点设计要求

(6)单元电路设计要求

部模块接口和外部线路接口

处理器及外围电路包括:

处理器及接口扩展控制芯片、SDRAM、FLASH、RTC、NVRAM

可编程器件包括:

外部电路可测性设计、逻辑加载可测性设计、部逻辑可测性设计

JTAG应用

模拟电路与射频电路

8.1.5硬件的模块的开发状态/类型

给出每个最小CI的开发状态/类型,例如新开发、重用现有的最小CI、重用现有的设计、对现有的设计或最小CI进行重工程、开发用于重用的最小CI等。

8.1.6外包、外购的所有硬件模块的规格

全面定义产品开发需要外包、外购的所有硬件最小CI(模块)(如XX板卡、单板等)规格,包括结构、功能、性能指标、技术参数、接口、标准等方面。

此部分将来需要作为外包、外购硬件最小CI(模块)验收的标准;描述外包方的概况及实现方式

9专项设计

9.1可靠性规格

说明产品在设计上如何实现可靠性方面的需求。

9.1.1可靠性指标规格

给出产品可靠性指标的规格。

可靠性指标的规格包括整机任务可靠性指标和基本可靠性指标定量要求。

整机任务可靠性指标要求主要有针对系统中断的产品A(可用度)、MTBF(平均故障间隔时间)。

该指标暂仅考虑用BELLCORETR-332可靠性预计方法得到的硬件部分的产品固有可靠性,MTTR(平均修复时间)通常要求为0.5h(除非标准有其他的要求)。

有A=MTBF/(MTBF+MTTR)。

整机基本可靠性指标要求主要为产品平均年返修率,基本可靠性指标要求通过产品典型配置下全串联可靠性模型得到。

有

。

其中,Ni为典型配置中的第i中单板的配置数,Fi为第i种单板的年返修率,Fs为产品平均年返修率,

为产品的单元类型总数。

且有

。

其中,

为第i种单板的失效率FIT,t为1年的小时数,为8760h。

9.1.2器件降额合格率

说明产品器件降额合格率的规格要求。

依据《通信产品元器件可靠性降额准则》;降额合格率=满足降额要求的元器件个数/系统所有元器件个数;且不包括降额准则中规定不需考虑降额的元器件。

目标值通常定为95%。

9.1.3故障管理规格

1故障检测率

故障检测率,是在规定的时间,用规定的方确检测到的故障数与故障总数之比。

可表示为:

,其中,

指单板需要检测的故障模式所属器件的失效率,单位为FIT,通过预计得到;

指单板需要检测的器件故障模式的发生概率,通常用百分数表示;

指单板需要检测的器件故障模式中,可检测的故障模式所属器件的失效率,单位为FIT,通过预计得到;

指单板需要检测的器件故障模式中,可检测的故障模式发生的概率,通常用百分数表示;

对于致命故障(I类)、严重故障(II类)故障检测率通常要求为100%,对于一般故障(III类)通常要求为85%。

对轻微故障(IV类)通常不做要求。

2故障隔离率

故障隔离率,是在规定的时间,用固定的方法将检测到的故障正确隔离到不大于规定的可更换单元数的数量与同一时间检测到的故障数之比。

,其中,

指单板可检测的器件故障模式中,可隔离到现场维护最小单元的器件的失效率,单位为FIT,通过预计得到;

指单板可检测、可隔离到现场维护最小单元的器件故障模式发生概率,通常用百分数表示;

通常对于要求故障正确隔离到现场维护最小单元(1块单板),致命故障(I类)、严重故障(II类)故障隔离率通常要求为100%,对于一般故障(III类)通常要求为95%。

对轻微故障(IV类)通常不做要求。

3冗余单元倒换成功率规格

冗余单板的倒换成功率定义为:

当需要时可以成功倒换到备板的概率。

当服务出现可接受的、短暂的中断后,能够得以维持或恢复,则认为倒换成功。

倒换成功率C=CA×CS;其中,CA主用单板的故障检测率;CS备用单板的故障检测率;

业界主备倒换成功率能达到或超过90%。

可根据公司具体情况确定该规格。

4冗余单元倒换时间规格

冗余单元倒换时间定义为:

倒换时间=检测和定位时间+资源处理时间+倒换时间+同步确认时间。

主要考察冗余单元倒换不中断正常业务的能力。

通常处于网络级别越高的设备,倒换时间要求越严格。

对SDH传输等网络级别较高的设备,主备倒换时间应小于50ms,对网络级别稍低的设备,倒换时间可以适当降低要求,但不应超过2s。

通常,检测/定位时间在ms级,不同产品、不同检测方法间差异较大;资源处理时间指数据备份时间,在ms~s级;倒换时间指倒换电路动作时间,通常us级;同步确认时间通常ms级。

9.2环境规格

9.2.1产品环境总体性能指标

说明产品的总体环境性能指标,不包括指标分解。

根据产品的使用场所不同将产品分为三类:

1)在有气候防护和温度可控的场所使用的设备。

2)在有气候防护和无温度可控的场所使用的设备。

3)在室外使用的设备。

产品环境总体指标包含温度、湿度、太阳辐射、防水、机械条件、化学活性物质、机械活性物质、噪音、环保等方面的容。

9.2.2产品环境适应性设计方案

将产品环境性能指标分解给硬件设计、热设计、结构设计、包装设计、工艺、采购等几个方面来实现,并且为设计提出建议。

1)硬件设计

根据产品环境规格为硬件工程师的单板设计、器件选型等其他需要注意的要点提出建议。

2)热设计

根据产品环境规格为热设计工程师对单板或是系统的热设计提出建议。

3)结构设计

根据产品环境规格为结构工程师设计机柜、插框、机架、散热和加热装置提出建议。

4)包装设计

根据产品环境规格为包装工程师设计木箱、纸箱、缓冲和标识提出建议。

5)工艺设计

根据产品环境规格为工艺工程师实现防霉、防潮、防盐雾和防水等方面提出建议。

6)采购

采购工程采购的模块、设备和其他组件的环境规格与我们产品本身规格相一致。

9.3安规规格

导线的截面积应与这些电缆预定要承受的电流相适应,以免因导线温度过高发生危险。

元器件和零部件应具有的可燃性等级为V-2级或优等级。

每一熔断器上或其就近处应标上安全标记,该标记应标出熔断器序号,熔断特性,额定电流值,防爆特性,额定电压值,英文警告标识。

如F1F10AH250VAC。

机箱的强电部分应该有国际上通用的危险警告标记,以提醒设备维护人员。

9.4电磁兼容与防雷

9.4.1产品EMC总体性能指标

说明产品的EMC总体性能指标,不包含指标分配。

9.4.2电磁兼容设计方案

给出结构、电缆、电源、PCB等的EMC指标和初步的实现方案以及实现过程。

1)EMC指标分解

(就系统及模块等单元进行EMC分析与评估,给出总体EMC设计思路)

2)结构

(主要结合EMC总体设计对结构提出规格要求,并给出实现建议)

3)电缆

(主要结合EMC总体设计对电缆提出规格要求,并给出实现建议)

4)电源

(主要结合EMC总体设计对电源提出规格要求,并给出实现建议)

5)PCB

(主要结合EMC总体设计对PCB提出规格要求,并给出实现建议)

9.4.3产品防雷总体性能指标

说明产品的防雷总体性能指标,不包含指标分配。

9.4.4防雷设计方案

给出电源口、信号口、天馈口等的防雷指标和初步的实现方案以及实现过程。

9.4.5接地设计方案

给出设备系统接地初步的实现方案以及实现过程。

9.5电缆设计

描述系统电缆连接方案,明确系统各种电缆的设计规格。

其中,供、配电系统电缆设计、接地系统电缆设计、信号系统电缆设计各节写作时请考虑以下容:

可安装性/可维护性:

从方便安装和维护的角度出发,考虑电缆防误插设计、电缆标识与电缆外被颜色设计、电缆刚度、重量限制等;

可靠性:

根据电缆实际工作要求,提出设计规格,保证电缆可靠工作。

如:

系统负载决定的电源线截面积规格、电缆插头与插座的连接方式、需频繁插拔的电缆插头选择等;

EMC:

根据整机屏蔽等级要求,确定电缆屏蔽的实现方法;

三防:

根据产品工作条件,明确电缆防盐雾、防潮、防霉菌方面的措施;

安规:

根据产品市场需求,明确电缆连接器与线材要通过的安规认证;

防护:

出于安全考虑,对部分易受损伤或易造成人员伤害的电缆采取保护措施,如:

馈管防损伤保护、交流电源线安全防护等;

国际化:

针对国际市场,在电缆物料选型、标识设计方面的考虑;

耐环境:

针对产品特殊的工作条件,确定电缆特殊的规格要求,如:

阻燃、耐火、防水、耐高低温、防鼠、防紫外线等;

走线:

电缆走线路径及走线空间设计,明确特殊电缆的弯曲半径;

物料选型:

关键电缆连接器、线材的型号、供应商,选型的成本、供货风险考虑等;

其他:

如有必要,也要说明电缆加工、包装、储存、运输等方面的规格.

9.5.1系统电缆连接图

给出系统模块间、模块电缆连接的示意图,说明电缆的种类,如:

外部电源线、中继电缆、用户电缆、信号线等,从电缆设计角度确定各模块的最佳布放位置。

9.5.2接地系统电缆设计

明确系统用电缆连接的接地方案,包括系统接地、机柜接地、插箱接地等;接地电缆的设计规格,如:

线缆截面、接插件型号等.

9