第二章 汉英翻译基础知识.docx

《第二章 汉英翻译基础知识.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章 汉英翻译基础知识.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第二章汉英翻译基础知识

第二章汉英翻译基础知识-汉英翻译与文化

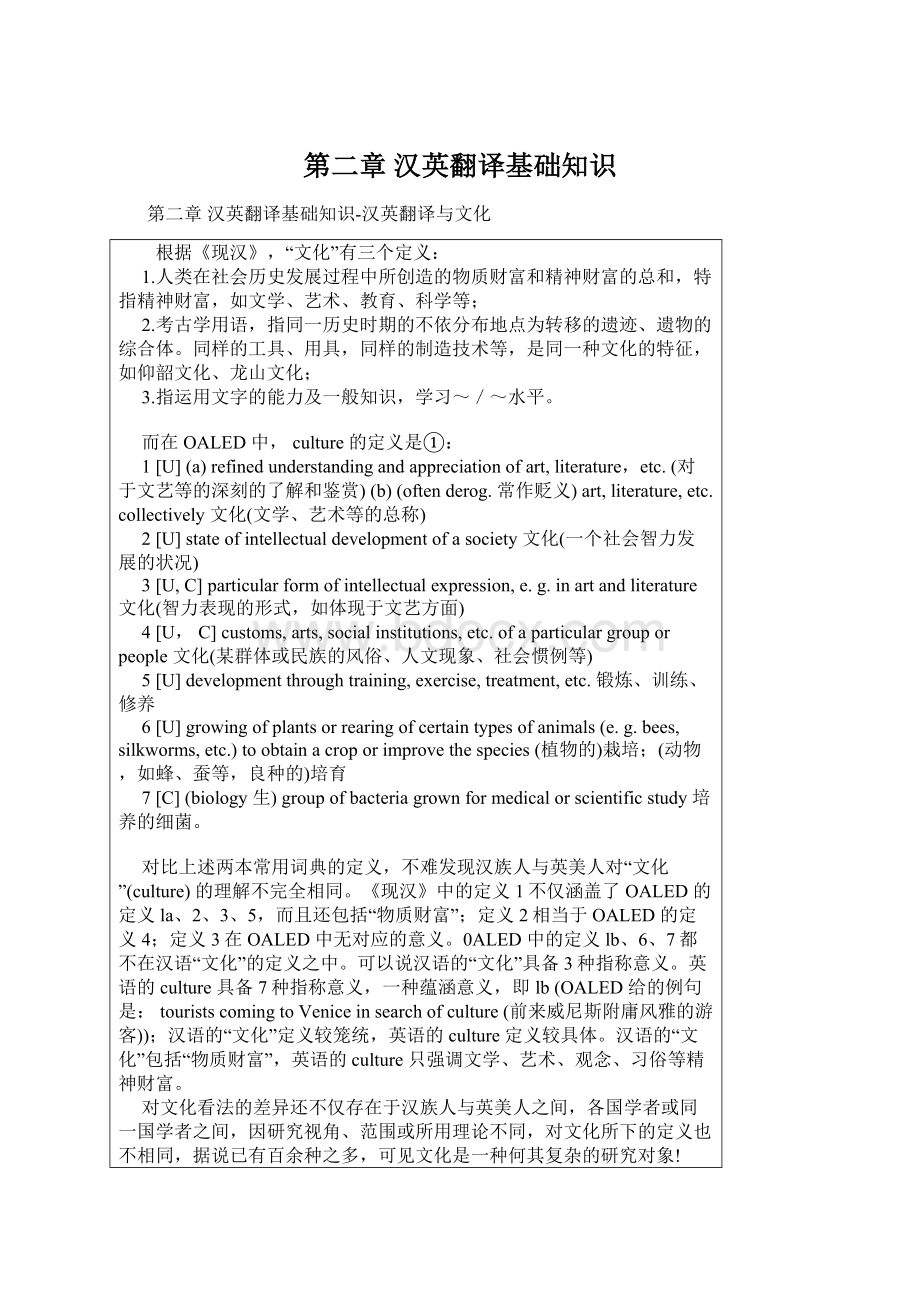

根据《现汉》,“文化”有三个定义:

1.人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如文学、艺术、教育、科学等;

2.考古学用语,指同一历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体。

同样的工具、用具,同样的制造技术等,是同一种文化的特征,如仰韶文化、龙山文化;

3.指运用文字的能力及一般知识,学习~/~水平。

而在OALED中,culture的定义是①:

1[U](a)refinedunderstandingandappreciationofart,literature,etc.(对于文艺等的深刻的了解和鉴赏)(b)(oftenderog.常作贬义)art,literature,etc.collectively文化(文学、艺术等的总称)

2[U]stateofintellectualdevelopmentofasociety文化(一个社会智力发展的状况)

3[U,C]particularformofintellectualexpression,e.g.inartandliterature文化(智力表现的形式,如体现于文艺方面)

4[U,C]customs,arts,socialinstitutions,etc.ofaparticulargrouporpeople文化(某群体或民族的风俗、人文现象、社会惯例等)

5[U]developmentthroughtraining,exercise,treatment,etc.锻炼、训练、修养

6[U]growingofplantsorrearingofcertaintypesofanimals(e.g.bees,silkworms,etc.)toobtainacroporimprovethespecies(植物的)栽培;(动物,如蜂、蚕等,良种的)培育

7[C](biology生)groupofbacteriagrownformedicalorscientificstudy培养的细菌。

对比上述两本常用词典的定义,不难发现汉族人与英美人对“文化”(culture)的理解不完全相同。

《现汉》中的定义1不仅涵盖了OALED的定义la、2、3、5,而且还包括“物质财富”;定义2相当于OALED的定义4;定义3在OALED中无对应的意义。

0ALED中的定义lb、6、7都不在汉语“文化”的定义之中。

可以说汉语的“文化”具备3种指称意义。

英语的culture具备7种指称意义,一种蕴涵意义,即lb(OALED给的例句是:

touristscomingtoVeniceinsearchofculture(前来威尼斯附庸风雅的游客));汉语的“文化”定义较笼统,英语的culture定义较具体。

汉语的“文化”包括“物质财富”,英语的culture只强调文学、艺术、观念、习俗等精神财富。

对文化看法的差异还不仅存在于汉族人与英美人之间,各国学者或同一国学者之间,因研究视角、范围或所用理论不同,对文化所下的定义也不相同,据说已有百余种之多,可见文化是一种何其复杂的研究对象!

在本教程中,我们参照《现汉》的第一条定义,将文化定义为:

文化是人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。

文化的涵盖面极广,几乎包括了人类社会生活的方方面面,对文化的分类也因此林林总总。

如从地域分,有本土文化和外来文化、城市文化和农村文化、东方文化和西方文化、大陆汉文化和港澳台汉文化;从时间分,有原始文化、奴隶制文化、封建文化、资本主义文化、社会主义文化等;从宗教信仰分,有佛教文化、道教文化、基督教文化、伊斯兰教文化等;从生产方式分,有游牧文化、农业文化、工业文化、信息文化;从生产工具分,有旧石器文化、新石器文化、青铜文化;从人类把握世界的方式分,有科学文化和人文文化;从性质分,有世界文化、民族文化、精英文化、通俗文化;从结构层次分,有物质文化、制度文化、精神文化。

(参见王秉钦《文化翻译学》:

3—4)

学习研究文化,无论是上述八类文化中的哪一种,都应从其结构入手,由可见可感的表层形式深入到核心层次即社会意识形态或大众心态。

因此,我们采纳《文化语言学》(修订本)中的文化分类法,将文化分为:

“物质文化、制度文化和心理文化。

”(邢福义,2000:

8)

物质文化(materialculture)指人类创造的物质文明,指一切可见可感的物质和精神的产品。

它下属的文化有饮食文化、服饰文化、建筑文化、戏曲文化等。

制度文化(institutionalculture)指人类的社会制度、宗教制度、生产制度、教育制度、劳动管理分配制度、家庭制度、亲属关系、礼仪习俗、行为方式等社会规约以及与它们有关的各种理论。

心理文化(也称观念文化)(mentalculture)指人类的思维方式、思维习惯、价值观念、审美情趣、信仰、心态等。

由于文化包含人类创造的一切财富,语言是人类最杰出的创造物之一,语言自然是文化的一部分。

又由于语言是全社会成员共享的财富,人们在长期社会实践中创造了语言,并在使用语言的过程中摸索出一套正确使用语言的规律,使语言得以传承和发展,人们作为社会成员在交际时主要依靠语言,也得遵从语言使用的习惯。

这些“规律”和“习惯”说明语言属于制度文化。

语言还是一种非常特殊的制度文化。

它不仅仅反映自身的特点,还记录反映其他文化、传播其他文化、帮助其他文化发展。

它是人类社会不可或缺的文化载体,是文化的生命线。

作为制度文化的语言,与其他制度文化、与物质文化和心理文化的关系非常密切。

没有物质文化和心理文化,不可能产生语言,物质文化和心理文化的变化和发展在语言中得到反映,语言也因此才能不断变化和发展,所以说,物质文化和心理文化是语言发展的源头活水。

汉语的词汇能有力地说明语言与其他文化的关系。

如在1981年版的《现代汉语词典》中,“窗”的词义为“窗户:

玻璃~|门~户壁|~明几净”;“窗口①窗口跟前。

②(售票室、挂号室等)墙上开的窗形的口,有活扇可以开关。

”(1981:

164)在2000年版的《现代汉语词典(修订版)》中,“窗”的词义为“窗户:

纱~|玻璃~|~明几净”。

(2000:

197)加上了“纱窗”,反映了人民生活的改善,与物质文化有关。

在南方,特别在城市,住房不仅安装玻璃窗,而且装纱窗,以防蚊子或其他昆虫飞入室内,保持室内清洁卫生的环境。

“窗口”的词义为“①窗户。

②(~儿)窗户跟前:

站在~远望。

③(售票处、挂号室等)墙上开的窗形的口,有活扇可以开关。

④指直接为群众生活服务的:

~单位|~行业。

⑤比喻渠道;途径:

工厂开设门市部,可以成为了解市场信息的~。

⑥比喻反映或展示精神上、物质上各种现象或状况的地方:

眼睛是心灵的~|王府井是北京商业的~。

”(同上)补充的④⑤⑥义均为比喻意义,与心理文化有关,反映了在精神文明建设中涌现的新事物。

又如“三生有幸”和“一尘不染”是反映佛教观念的词汇,“灵丹妙药”和“回光返照”则与道教有关。

“改革开放”和“一国两制”反映了我国的政策,“闹元宵”则反映了我国的民俗。

由于“贝”曾为原始生活的货币,汉字中不少与“钱”或“贸易”有关的字都带有偏旁“贝”。

如:

贩、買(“买”的繁体字)、賣(“卖”的繁体字)、费、财、贫、购、贸、赔(償)、贷、债等。

“皿”是象形字,象征家用饮食器具,它作为偏旁也出现在某些字中,表示盛物的日用品。

如:

盆、盂、盅、盏、盘、盖等。

这些字都承载着我国古代物质文化的信息。

汉语中的借词,是汉外文化交流的记录。

如:

咖啡(coffee)、巧克力(chocolate)、色拉(salad)、三明治(sandwich)、歇斯底里(hysteria)、休克(shock)、基因(gene)、钙(calcium)、维他命(vitamin)、奥林匹克(Olympic)、雷达(radar)、先令(shilling)、夹克(jacket)、电视(television)、激光(1aser)、飞机(aeroplane)、火车(train)、交响乐(symphony)、基督徒(Christian)、面包(bread)、盲文(braid、圣诞老人(SantaClaus)、圣经(Bible)、马海毛(mahair)、贝雷帽(beret)、革命(revolution)、营养(nourish)、解放(1iberate)、民主(democracy)、科学(science)、独裁(dictatorship)、心理学(psychology)、形而上学(metaphysics)、图书馆(1ibrary)、想像(imagination)、暗示(hint)、投资(investment)等。

近年引进的外来词更体现了我国物质文化与西方物质文化在很多方面已经同步发展了。

如磁卡电话(cardphone)、立交桥(overpass)、隐形眼镜(contactlenses)、下拉菜单(pulldown)、软驱(floppydrive)、光驱(CDdrive)、鼠标(mouse)、电脑(computer)、内存条(RAMchip)、复印机(xeroxmachine)、安乐死(euthanasia)、艾滋病(AIDS)、香波(shampoo)、连锁店(chainstore)、热狗(hotdog)、自助餐(buffet)、牛仔服(cowboysuit)、T恤衫(T-shirt)等。

(熊文华,l997:

166—171)

汉语的语法特征也体现了文化对语言生成和发展的影响。

中国人的祖先居住在亚洲东部北温带,气候比较温和,较少受飓风、台风、海啸的袭击,半封闭的大陆型地理环境与自给自足的小农经济使他们形成了“天人合一”的哲学思想,他们崇尚和谐,相信人和自然的和谐共存,相信主客体的一致,重伦理、重悟性、重简约。

这种心理文化在汉语语法中的表现形式是:

以意统形,强调意义的连贯,但不在意形式标记,句法特征为意合(parataxis),语法特征为隐性(covertness),词语的意义往往只能在句子或一定的语境中才能确定,而且要靠人的悟性去心领神会。

汉语的词汇主要由单音节词和双音节词组成,词的组合比较方便,只要合乎事理,表意明确,便可以组合在一起,造句比较简单,不必考虑形式的一致。

而英国人的祖先居住在干燥的平原和海岸边,长年累月受到暴雨风霜的袭击,在物质文化和制度文化不发达的时代,自然的伟力和凶残均不可预测。

为了生存,人们只能冷静地面对自然,向自然作斗争。

自然作为人的对立面而存在,久而久之,英国人就形成了观察自然、分析自然、了解自然继而控制自然的习惯。

对人与自然对立关系的认识可以说是西方文化的基本概念,也是英国心理文化的重要特征。

因此,英语的语法特征是显性(overtness),句法特征是形合(hypotaxis),词序比较自由,构词比较灵活。

综上所述,我们可以认识到,语言是文化的重要组成部分,与文化有着血肉不可分的密切关系。

这种认识对学习翻译,学习用语言进行文化交际非常重要。

翻译不仅是语言转换,更确切地说,是文化转换。

文化的共性使转换成为可能,文化的个性决定转换不可能完美。

文化的个性形成文化差异的鸿沟,译者的使命就是架设跨越鸿沟的桥梁。

我们还应该认识到语言和文化差异在很大程度上源于心理文化的差异,而在心理文化中,对语言文化转换最具阻力的是思维方式的差异。

因此,对比研究汉英思维方式的差异是学习汉译英不可缺少的内容。

第二章汉英翻译基础知识-中英思维方式对比

“思维方式是主体在反映客体的思维过程中,定型化了的思维形式、思维方法和思维程序的综合和统一。

”(荣开明等,1989:

30)思维形式有借助概念、判断、推理的逻辑思维形式,也有借助直觉、灵感、想像的非逻辑思维形式。

常用的思维方法有归纳法、演绎法、类比法等。

至于思维程序,“是思维方式运行的基本路线,是思维形式和思维方法在思维活动中的有机结合”(连淑能,2002:

40)。

人作为思维的主体,其思维方式的形式是受社会发展的影响和制约的。

人作为思维的个体,因职业、性别、教育程度、知识结构和个人素质的差异,其思维方式不可能完全相同。

但同一民族的人,由于生活在同一社会、同一文化氛围中,其思维方式存在共性。

不同民族的人,其思维方式有相同之处,也有不同之处。

对比研究不同民族思维方式的异同,特别是了解不同民族思维方式的差异,是减少和消除跨文化交际障碍的重要举措。

儒家思想是对中国社会影响最大的思想之一。

“以儒家为代表的先哲对世界的认识主要不是出于对自然奥秘的好奇,而是出于对现实政治和伦理道德的关注。

”(连淑能,2002:

41)儒家思想“关心的是人道,而非天道,是人生之理,而非自然之性”(同上)。

而在海洋型地理环境中发展起来的英美文化促成了英美人对天文地理的浓厚兴趣,使他们形成了探求自然的奥秘,向自然索取的认知传统。

中国人的这种思维方式在词汇中均有反映。

如:

顺其自然(Letnaturetakeitscourseinaccordancewithitsnaturaltendency)、听其自然(1eavethematterasitis;taketheworldasitis)、听天安命(acceptthesituation)、听天由命(beatthemercyofnature;belefttoGod'smercy;letfatehaveitsway;submitthewillofHeaven;waitforone'sfate)。

重伦理思想观念的又一体现是重宗族和宗族关系,重辈分尊卑,所以,汉语中亲属称谓特别复杂,英语的亲属称谓比较笼统。

如果有这样一句话:

“张明和李丹是表亲。

张明的母亲是李丹的姑母,李丹的母亲是张明的舅母。

”译为:

ZhangMingandLiDanarecousins.ZhangMing'smotherisLiDan'sauntwhoisthesisterofLiDan'sfather,whileLiDan'smotherisZhangMing'sauntwhoisthewifeofZhangMing'smother'sbrother.语义是清楚的,反映的关系也清楚,英美人得颇费一番踌躇才能弄清中国人一看就明白的关系。

按英美人的习惯,“姑母”也好,“舅母”也好,都称aunt,若要区别,不妨冠以名字。

若张明的母亲叫李维民,李丹的母亲叫王明兰,就称AuntWeiming和AuntMinglan。

但这不符合中国人重宗族关系的习惯。

汉语按年月日的顺序表时问,按国、省、市、县、乡等表达地域概念的方式,反映了由大到小的思维顺序,英语表达同类概念的顺序正好相反。

中国人的伦理精神重视“群己合一”,突出“群体”的人格,倡导集体主义,较轻视个体的人格;而英美人注重个体的人格,倡导个人主义。

正因为如此,“个人主义”译为“individualism”是不准确的。

因为“个人主义”在汉文化中意为“一切从个人出发,把个人利益放在集体利益之上,只顾自己,不顾别人的错误思想。

个人主义是生产资料私有制的产物,是资产阶级世界观的核心,它的表现形式是多方面的,如个人英雄主义、自由主义、本位主义等。

”(《现汉》)而individualism的释义为:

n[U]1feelingorbehaviourofapersonwholikestodothingshis/herownway,regardlessofwhatotherpeopledo(不管别人怎样做)只按个人方法行事的感觉或行为;我行我素;2theorythatfavoursfreeactionandcompletelibertyofbeliefforeachindividualperson(contrastedwiththetheorythatfavoursthesupremacyofthestate)个人主义(OALED)。

可以看出“个人主义”在汉语中是贬义词,而individualism在英语中是中性词,其确切意义是“个体主义”。

2.2.2中国人重整体(integrity)、偏重综合性(synthetic)思维,

英美人重个体(individuality)、偏重分析性(analytic)思维

“中国的小农经济使先民们意识到丰收离不开风调雨顺,生存离不开自然的思维,进而从男女关系、天地交合和日月交替等现象悟出阴阳交感、‘万物一体’、‘天人合一’的意识。

”(连淑能,2002:

42)万物一体的观念把人与自然、个人与社会乃至世间万物都看作不可分割,相依相存,相互影响,相互制约的有机整体,这是汉族人最朴素的辩证思维方法。

人们注重从对立中求统一,从统一中看到对立,中医学中有关“阴”与“阳”对立统一关系的阐述便是明证。

中医与西医治病的方法颇能说明汉族人重综合性思维而英美人重分析性思维的差别。

病人感冒发烧去看病,中医往往为病人拿脉,看舌苔,看脸色,问饮食睡眠情况,综合以上信息后才确诊病情,找出病因;西医则用体温计量体温,温度超过37℃便可确认为发烧,若病人伴有其他不适还验血,从验血结果判断病毒引起炎症的程度。

中医通过望、闻、问、切,凭经验来判断病情,西医虽然也凭经验,但更多地依靠医疗器械助诊的结果,如验血结果、x光片透视情况、B超显象情况等判断病情。

中国人钟爱的京剧艺术,集唱、念、做、打于一体,是一种综合性艺术;而英美等西方人喜爱的歌剧、舞剧、话剧等艺术形式,都是单一的,歌剧里没有舞蹈,舞剧中不唱歌,话剧主要是对白。

每年国庆、元旦、春节、元宵节等盛大节日,庆祝晚会的节目最受群众欢迎的还是综合性节目,歌曲、舞蹈、小品、戏曲表演、杂技、魔术等均在其中,既要表现国富民安、祥和欢乐的主题,又要兼顾各族观众、各阶层观众的需求。

中国文化的另一国粹——国画艺术也是中国人综合性思维的有力证据。

一幅国画中有画、诗(或词)、书法和篆刻,缺一不可。

中国的书画同源,均以线条表意抒情,加之古代画家多为文人,因此,逐渐形成绘画同诗文、书法乃至篆刻相互影响,共存于一幅画之中的格局,形成国画(也称中国画)的突出特征,在世界美术体系中自成独特体系。

英美文化中的西洋画只表现绘画艺术,至多画家在画上签上自己的姓名。

整体性思维在汉字结构中也有体现。

汉字中的象形字(雨、人、竹、弓)生动地表现了主观与客观,能指与所指的密切关系。

中国人的祖先以这种思维方式发展了汉字,数千年使用汉字的实践又巩固了中国人的这种思维方式。

崇尚和谐是重整体思维的突出表现。

对称与和谐使中国人既感到视觉美或听觉美,又感到精神的愉悦和心理上的满足。

汉语词语就像一面镜子,将中国人这一心理特征映照得清清楚楚。

如现代汉语成语中绝大部分是四字词组,它们在语音上平仄相间,在语义上相同、相对或相反。

如:

山高水深、铺天盖地、自相矛盾、悲欢离合、新陈代谢、无穷无尽、无牵无挂、镇定自若、腾云驾雾、提心吊胆等。

造句时为了匀称和谐,也常将词语凑成四字一组,如:

“农村夏粮(喜获丰收)。

”“公安战士(勇擒歹徒)。

”或用结构功能相似的词语,请看徐迟的散文“枯叶蝴蝶”的第三段:

它收敛了它的花纹、图案,隐藏了它的粉墨、彩色,逸出了繁华的花丛、停止了它翱翔的姿态,变成了一张憔悴的,干枯了的,甚至不是枯黄的,而是枯槁的,如同死灰颜色的枯叶。

Whenitgathersitswingsfullofexquisitepatterns,itconcealsitsbeautifulcolors.Whenitfluttersoutfromaclusterofbloomingflowersandalightssomewhereinthemiddleofitsgracefulflight,itturnsintoadriedleaf,notevenofawitheringyellow,butofadeathlygrey.(刘士聪译)

作者用“收敛了”、“隐藏了”、“逸出了”、“停止了”、“变成了”六个动词作谓语,“花纹”、“图案”、“粉墨”、“彩色”、“花丛”、“姿态”、“枯叶”七个名词作宾语,“它的”、“繁华的”、“翱翔的”、“憔悴的”、“干枯的”、“枯黄的”、“枯槁的”、“死灰颜色的”等8个“的”宇结构作定语,相似的结构使得这一段读起来很顺畅,调子很平稳,对枯叶蝴蝶的描述层层递进,生动地表现了这种蝴蝶为了保护自己如何伪装成一片枯叶。

英美人虽然也重视平衡对仗的语言美,却不及中国人这样讲究,因此上段文字的英译文,在词语的选择和句式的构建上都有调整。

译文用了结构相似的2个主从复合句,主句和从句中都用it作主语,指代“它”——枯叶蝴蝶。

原文根据作者的观察,按蝴蝶变化的顺序安排句子成分,译文却按事理的逻辑安排句子成分。

汉语中的对联,诗词中的对偶辞格的频繁使用,汉语词汇由单音节向双音节发展的趋势,都是重整体和谐的心理文化的反映。

整体性思维还体现在汉语语法的隐含性(covertness),句法的意合性(parataxis)及词义的笼统与模糊性上。

分析性思维则表现在英语语法的外显性(overtness),句法的形合性(hypotaxis)及词义的具体性上。

它们将在2、3部分详述。

“中国传统思想注重实践经验,注重整体思考,因而借助直觉体悟,即通过知觉从总体上模糊而直接地把握认识对象的内在本质和规律。

”(连淑能,2002:

43)

直觉思维强调感性认识、灵感和顿悟。

这种思维特征来自儒家、道家、佛学的观念,也是“天人合一”(TheUnityofManandHeaven)哲学思想的产物。

这种思维方式在词语中也有反映,如:

“恍然大悟”、“豁然贯通”、“了然于心”,夸奖某人聪明会说某人“悟性好”。

理解语言时往往突出“意”,力图领会“言外之意”,不太重视对语言的科学分析。

评价事物的优劣时往往采用杂感、随笔、评点等形式表明自己的感受和体会,较少用系统的理论进行实证考察式的论述。

而英美人的思维传统一向重视理性知识,重视分析,因而也重视实证,主张通过对大量实证的分析得出科学、客观的结论,所以,英语的语言分析十分系统全面。

不分析汉语句子的语法关系,我们还可以理解句子的意义;若不分析英语句子的语法关系,特别是长句中错综复杂的关系,我们是不可能清楚正确地理解英语句子的意义的。

中国人重形象思维(figurativethinking),英美人重逻辑思维(logicalthinking)

“形象思维指人在头脑里对记忆表象进行分析综合、加工改造,从而形成新的表