古镇保护的现状.docx

《古镇保护的现状.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《古镇保护的现状.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

古镇保护的现状

20世纪80年代,周庄率先发展旅游业,随着时间的推移,在古镇旅游热的带动下,诸多颇具地方特色的古镇纷纷效仿,竞相进行旅游开发,成为区域经济新的增长点。

古镇旅游的兴起是近30年的事。

我国在借鉴国际遗产保护经验的基础上,将历史文化名镇(名村)纳入了遗产保护范围。

1982年公布了《中华人民共和国文物保护法》;1986年国务院公布了第二批历史文化名城,提出了要对文物古迹集中的小镇、村落进行保护。

随后,全国各省份就开始了历史文化镇的命名工作和古镇的世界文化遗产申报工作。

至此,古镇旅游作为一种全新的旅游方式推向了广大的游客。

从率先打出“中国第一水乡”的周庄,到最先列入世界文化遗产的安徽省西递-宏村古村落,从江浙的同里、乌镇、西塘到山西平遥古城、西部云南丽江等古镇,无不成为游客追逐的对象。

古镇旅游开发中一些不适当的行为也使许多古镇的生态环境、文化氛围遭到了不同程度的破坏,主要表现在以下几个方面:

1.旅游容量饱和

旅游容量,是指一定时期内不会对旅游目的地的环境、社会、文化、经济以及旅游者旅游感受质量等方面带来无法接受的不利影响的旅游业规模最高限度,一般量化为旅游地接待的旅游人数最大值。

当旅游地的游客量超过旅游容量时,就会出现消费过度集中,造成旅游地的交通拥挤、住宿紧张、吃饭困难、景点爆满、价格上涨、服务质量下降乃至客人投诉增加等负面效应,这样其实是对文化遗产和环境的最大破坏,同时也降低了旅游量。

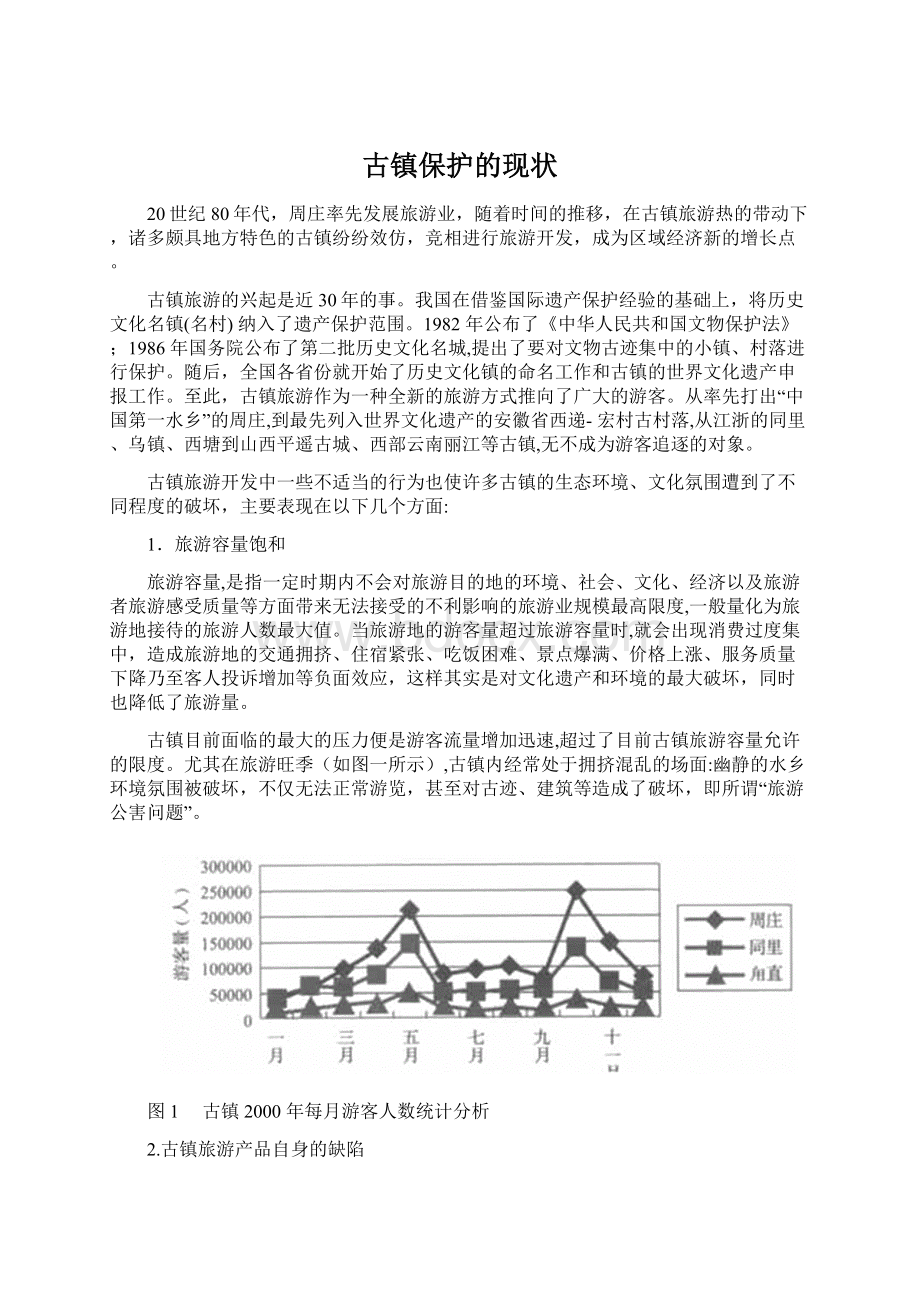

古镇目前面临的最大的压力便是游客流量增加迅速,超过了目前古镇旅游容量允许的限度。

尤其在旅游旺季(如图一所示),古镇内经常处于拥挤混乱的场面:

幽静的水乡环境氛围被破坏,不仅无法正常游览,甚至对古迹、建筑等造成了破坏,即所谓“旅游公害问题”。

图1 古镇2000年每月游客人数统计分析

2.古镇旅游产品自身的缺陷

第一,主题重复,产品单一。

田喜洲通过调查指出,不论是江浙沪地区古镇主打的“小桥、流水、人家”,还是西南地区凸显民族风情的古镇旅游,都存在主题雷同的问题。

李苏宁对此问题做出了进一步的阐述,将其表达为“发展模式克隆”,他特别指出,江南六大古镇虽然分别形成了商业古镇、居住古镇、宗教古镇和生活西塘等特色发展模式,但在景观、旅游项目上仍存在较强的替代性,各自的旅游主题也不能清晰地反映出经营上的差异化,缺乏亮点与特色。

第二,配套设施不完善。

秦容指出,古镇区的配套设施不完善,主要表现为:

基础设施薄弱;环境卫生工程不健全,生活废水废渣污染严重,有的景区甚至没有干净的厕所;旅游配套设施跟不上,如旅游餐饮、住宿档次低、条件差,景区内缺乏完善的导游服务系统。

3.商业化的影响

第一,理论上,以彭小娟为代表的学者认为古镇旅游开发是过度追求经济利益的表现,众多游客、商人的进驻是对古镇的一种侵蚀,“过于浓厚的商业气息”,不仅改变了古镇的外在面貌,也使其内在性质发生了变化如古镇人口结构的改变和对民族文化的浅薄利用。

第二,实际上,随着双休日和“黄金周”带来的旅游热,不断膨胀的旅游业正在排挤着大量的有地方特色的小本生意,致使受保护街区的风貌日趋千篇一律,旅游设施的充斥、无特色旅游商品的泛滥以及“人人皆商”的浓重的商业气息都在不知不觉中侵蚀着古镇的自然环境和人文氛围。

因此,古镇应禁止在保护区内开设新的商店、逐步地把那些向游客出售小装饰品的商店迁移到保护区的外面;通过发展观光旅游,恢复传统“老字号”,演示传统手工艺;还应重新挖掘构成水乡古镇整体空间环境的建筑群及人文环境的项目,开发民间游乐项目,展示古镇深厚的文化底蕴。

目前,许多学者对当前古镇保护、古镇旅游的现状进行了较为详细的研究,现归纳如下:

1.保护与开发的关系

第一,学术上,以陈志刚为代表的学者坚持“保护”的绝对重要地位,认为保存古镇的原貌是其他一切工作的前提,而旅游发展只是为保护古镇服务的。

但大多数学者主张保护与开发并举,以适度的旅游开发带动对古镇的积极保护,并提出了在开发中做好保护工作的原则和具体策略。

第二,实际上,政府主导为:

(1)坚持保护优先原则,在旅游开发过程中,当遇到多种利益发生冲突且难以平衡时,要以“保护优先”为基本的前提,树立系统保护的理念。

对古镇的保护不仅包括对生态环境的保护,还包括对古镇文化整体的保护;

(2)坚持合理开发原则,所谓合理开发,就是一方面要做到有约束、有限制的开发,尊重历史的原貌,不能为追求短暂的经济利益而牺牲整个古镇的历史文化价值,杜绝缺乏科学规划的盲目开发、乱搞重复建设的粗放型开发模式;另一方面,要在充分考虑古镇的环境容量、可进入量等因素的基础上,严格控制游客数量,坚决杜绝由于游客周期性超载带来的景区生态环境污染,及此造成的对整个环境的破坏。

2.“空心化”的问题

以阮仪三等为代表的观点认为,“空心化”是保护古镇建筑和传统风貌的有效手段,即把古镇区原住居民迁至周围新区,再对建筑、街区进行修缮,派专业工作人员进驻。

以李苏宁为代表的学者并不认同“空心化”。

他以乌镇为例,指出“空心化”开发看似保存了古镇,但却丧失了鲜活的生活气息和悠然神韵。

他主张居民留在古镇区,反对外来旅游经营者的进驻。

江五七等则提出了“部分空心化”的观点:

将一些安全状况令人担忧的古民居住户迁出,其他住户则继续留住,并由政府给予一定的补贴,但严禁他们私自翻修古民居。

这样既改善了居民的住房条件,又保护了古镇的生命力,防止使古镇成为没有“人气”的静态景观。

3.古镇旅游开发原则

资源条件、客源市场等方面的特点,决定了古镇旅游开发应遵循的原则。

第一,凸显地方特色,挖掘文化底蕴。

古镇旅游的持续发展,应建立在保护、挖掘和展示其独特文化内涵的基础之上。

第二,注重旅游产品的针对性。

王雪梅以四川为例,指出古镇应基于资源、区位条件,针对不同的旅游需求开发相应的产品,如观光游、文化展示游、探幽访古游、民俗风情游等。

冯淑华则通过对旅游者行为模式的研究,揭示了古村落旅游产品设计的个性化原则。

第三,增加体验性产品。

俞琪以西塘古镇为例,提出设计体验性古镇旅游产品的“感官化、主题化、意象化、参与性”原则,并就一些具体项目提出了落实措施。

4.古镇旅游开发对策

随着古镇旅游的发展成熟,对古镇旅游开发的研究,已逐渐深入到操作性强的具体环节。

第一,科学规划,形象定位。

制定科学的规划,这是古镇旅游开发的前提。

规划部门和规划专家要严格按照国家《城市规划法》、《文物保护法》及各地的乡规民约,做到规划先行,科学管理。

规划要对古镇的经济发展、规划建设、消防设施、土地管理及遗产的保存修复等做出相应的规定,明确保护的程序和财政资金,制定生态环境的限制性条件。

第二,创新开发思路。

古镇的文化品牌不是一朝一夕就能形成的,古镇开发要抓住其独有的特色,对最具代表性的建筑进行重点保护和发掘整理,以形成特有的建筑风格,但不能简单地复古,要有创新,要有典型性。

古镇开发不应完全恢复老版本、老式院子,与现代生活隔绝,它既要真实再现当年的情景、延续当年的风貌,同时又要让游客参与其中,形成互动关系,以增加游人的兴致。

如江南各古镇曾隆重推出了“水乡迎亲”、“穿花衣、坐花桥”、“打莲湘、荡游船,挑花篮”等各具特色的祖传节庆活动,吸引了众多游客。

第三,古镇旅游商品的开发。

黄大勇等以重庆磁器口古镇为例,分析游客对古镇旅游商品的需求特征,从商品内容、包装、营销等方面提出了创新开发的思路。

第四,扩大对古镇的宣传。

要继续保持古镇对游客的吸引力,维持和延续古镇的生命周期,促进古镇旅游的迅速发展,除了加大对古镇保护宣传的力度,还要实施积极的营销战略。

宣传中要解放思想、转变观念、突破区域界限、避免同行业、同地区的恶性竞争,要实现优势互补和区域旅游资源的整合,以扩大对外宣传的效果,同时也要注意到各旅游产品的差异化和个性化,给游客树立起主题鲜明的旅游地形象。

如江南六大古镇虽然同处江南,共同享有“小桥、流水、人家“的水乡意境”和中国江南水乡古镇“的旅游品牌,但仍然各具特色:

周庄的前街后河,前店后房,属典型的江南“河街式”贸易集镇;同里的富家大园或雅者小院,体现出宁静的水乡居住环境;南浔的丝绸兴旺,巨贾辈出,是工商业托起的古镇;乌镇典型的“人家尽枕河”,体现出茅盾笔下《林家铺子》的风情;西塘的以酒兴市,长廊遍布整个古镇,体现的是买酒饮酒的商业文化。

当前一部分学者也对古镇旅游组织管理进行了卓有成效的研究,形成了许多不同的观点,现总结如下:

1.坚持政府主导

一理论上,余丹认为古镇旅游开发不能纯粹依赖市场,应坚持政府主导的原则,由政府成立旅游开发领导小组,主持开发规划工作,并加强对市场的统一管理。

李倩等亦指出,在政府的积极干预下,建立政府引导的市场运作机制,处理好古镇管理者与旅游经营者的关系,是保证古镇旅游良性发展的必要手段。

二、实际上,就支持措施而言,政府的主导表现在三个方面:

政府的旅游发展策略和优惠政策;政府对当地民众的旅游意识教育和正确引导;政府在经费上对古镇建设的支持及宣传等。

2.加强社区参与旅游开发

一、理论上,旅游学者秦容对比了古镇旅游中的周庄模式、乌镇模式和丽江模式,指出居民参与在古镇旅游开发中的重要性,提出加强居民教育、组织由居民成立“旅游发展管理委员会”等方式,提高居民的自觉保护意识和参与积极性。

二、实际上,展开来看,古镇居民才是古镇文化旅游资源真正的主人和最终受益者,但大多数古镇居民却没能拥有对古镇文化旅游资源的产权,不能参与文化资源的开发,也得不到开发后应有的利益分配。

这势必将影响居民对于旅游开发所秉持的态度,从而直接影响古镇旅游的顺利进行。

因此,古镇旅游的发展需要以社区的积极参与为依托。

但旅游开发并未对当地居民带来真正的实惠和生活方式的改观(见图2),因此只有通过社区参与旅游开发的方式,才能从根本上解决居民的就业,增加他们的收入,从而使居民积极踊跃地支持古镇旅游的开发。

图2古街居民家庭主要经济来源比重

3.古镇旅游的可持续发展

随着古镇旅游热的兴起,古镇的生态环境日渐恶化,尤其黄金周垃圾遍地,因此保护古镇生态环境迫在眉睫。

将吃、住、娱和停车场等设施放置在古镇的古街保护区之外,对保护区以内的经营者要规范其行为,配备必要的排污系统,做好垃圾处理工作。

古镇旅游生态环境以及古老景观的保护单靠公民的道德规范是远远不够的,必须依赖法律的强制措施。

古镇旅游的管理部门也要采取相应的行政措施,制定相关的规章制度,以此来约束管理者、游客、服务者和古镇居民的行为,有效地保护古镇的资源,以实现古镇旅游的可持续发展。

通过以上的分析,我们认为在古镇旅游开发要深挖它的文化属性,其是根本旅游文化竞争力是在现代市场经济条下,一个地区的旅游文化在与其他地区的竞争中所体现出的差别优势和地区综合力。

文化内涵没有深度挖掘和充分利用,将会使得古镇类旅游产品整体缺乏文化深度,难以展现目的地独特的文化特征,削弱了古镇的市场竞争力,导致古镇旅游业的发展落入了有需求、没市场的尴尬境地。

深挖古镇旅游规划中的文化属性是实现可持续发展的根本出路。

参考文献

[1]熊侠仙 张松 周俭江.南古镇旅游开发的问题与对策[J].城市规划汇刊.2002(6)

[2]胡静.交通巨变后古镇旅游的可持续发展[J].小城镇建设.2009

(1)

[3]况红玲.四川古镇旅游开发中存在的问题及对策[J].宜宾学院学报.2004(3)

[4]http∶//travel.tom.com.旅游网[EB/OL].2005

[5]阮仪三.江南古镇.上海:

上海画报出版社.1998

[6]张松.历史城镇保护的目的与方法初探———以世界文化遗产平遥古城为例.城市规划汇刊.1999(7)

[7]张东婷邱扶东.国内外古镇旅游研究综述.旅游学科.2011.(3)

感谢下载!

欢迎您的下载,资料仅供参考