重庆市中考语文试题B卷解析版.docx

《重庆市中考语文试题B卷解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆市中考语文试题B卷解析版.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

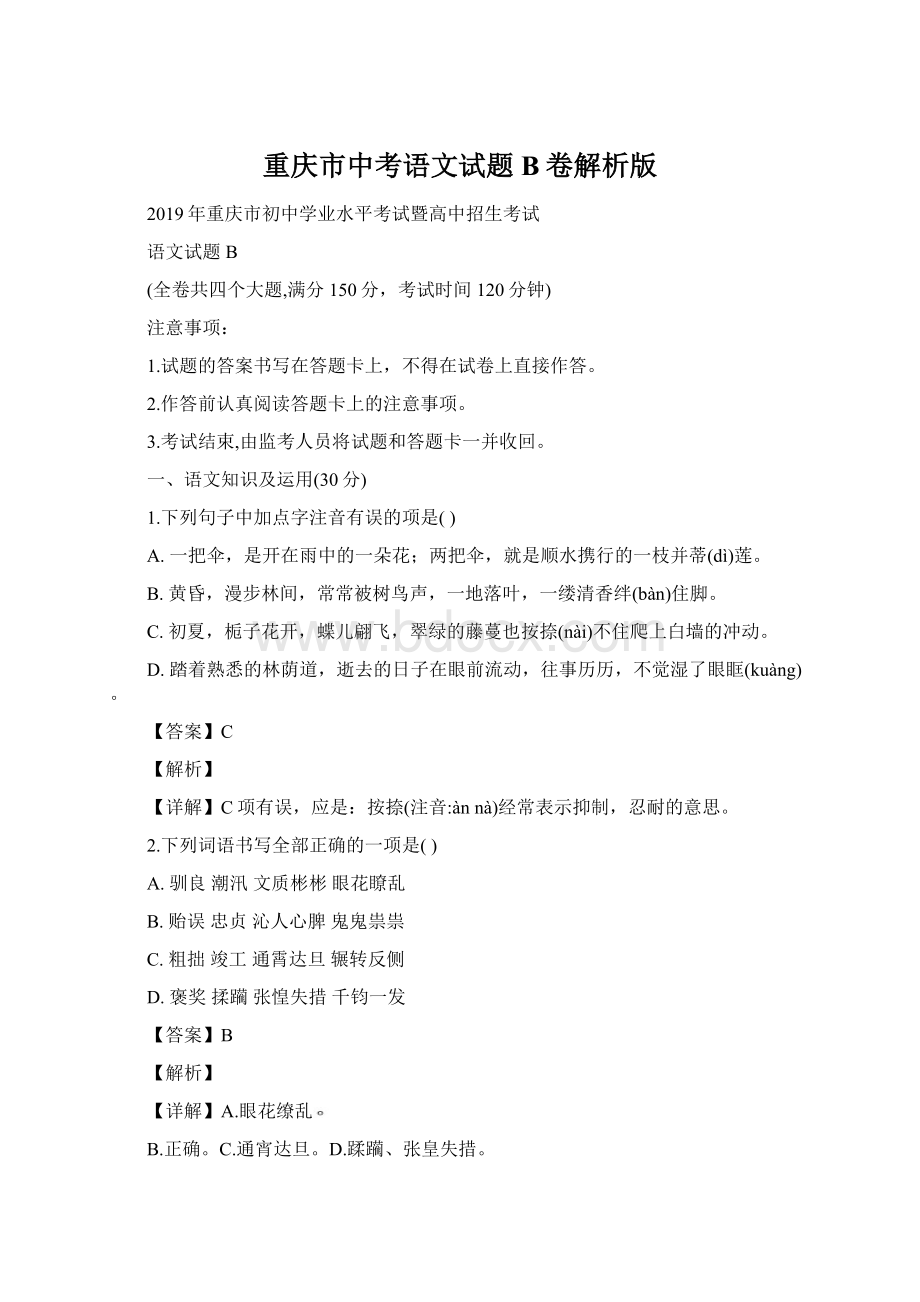

重庆市中考语文试题B卷解析版

2019年重庆市初中学业水平考试暨高中招生考试

语文试题B

(全卷共四个大题,满分150分,考试时间120分钟)

注意事项:

1.试题的答案书写在答题卡上,不得在试卷上直接作答。

2.作答前认真阅读答题卡上的注意事项。

3.考试结束,由监考人员将试题和答题卡一并收回。

一、语文知识及运用(30分)

1.下列句子中加点字注音有误的项是()

A.一把伞,是开在雨中的一朵花;两把伞,就是顺水携行的一枝并蒂(dì)莲。

B.黄昏,漫步林间,常常被树鸟声,一地落叶,一缕清香绊(bàn)住脚。

C.初夏,栀子花开,蝶儿翩飞,翠绿的藤蔓也按捺(nài)不住爬上白墙的冲动。

D.踏着熟悉的林荫道,逝去的日子在眼前流动,往事历历,不觉湿了眼眶(kuàng)。

【答案】C

【解析】

【详解】C项有误,应是:

按捺(注音:

ànnà)经常表示抑制,忍耐的意思。

2.下列词语书写全部正确的一项是()

A.驯良潮汛文质彬彬眼花瞭乱

B.贻误忠贞沁人心脾鬼鬼祟祟

C.粗拙竣工通霄达旦辗转反侧

D.褒奖揉躏张惶失措千钧一发

【答案】B

【解析】

【详解】A.眼花缭乱

B.正确。

C.通宵达旦。

D.蹂躏、张皇失措。

3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是()

A.秋风萧瑟,孤独的老屋,寂寞的院子,断壁残垣,枯枝萎叶,一地狼藉。

B.伴着几声鸟鸣踏进林子,几缕阳光从枝叶间洒落,清晨的林间静谧而美好。

C.夜幕下,城市的霓虹灯照亮了四通八达的立交桥,也照亮了鳞次栉比的街道。

D.保持消防安全通道畅通,是最基本的安全常识,部分居民不以为意,照旧乱停乱放。

【答案】C

【解析】

【详解】鳞次栉比,意思是像鱼鳞和梳子齿那样有次序地排列着,多用来形容房屋或船只等排列得很密很整齐。

C句用来形容“街道”,使用对象有误。

故选C。

4.依次填入下面语段横线处的句子,排序正确的一项是()

哲学,一门深奥晦涩的学科;儿童,一个直接简单的群体。

这两者似乎风牛不相及。

。

。

。

。

。

也因此,不少思想家认为:

儿童天生就是哲学家。

①不少大人都对哲学退避三舍,小孩子就更没办法学。

②而对世界充满好奇心、爱提问的儿童无时无刻不表现出一种“爱智慧”的天性。

③因此,不少人初听到“儿童哲学”这个名词时,都觉得不可思议。

④从这个意义上来说,和大多教对世界司空见惯、冷漠麻木的成人相比,儿童离哲学要近得多。

⑤实际上,哲学的本义是“爱智慧”,就是对智慧的热爱与追求。

A.③①⑤②④B.⑤②③①④C.⑤④②①③D.③①②⑤④

【答案】A

【解析】

【详解】根据空格前提示现象“哲学”与“儿童”的关系“风马牛不相及”,接着说出结果:

③因此,不少人初听到“儿童哲学”这个名词时,都觉得不可思议。

然后论述:

①不少大人都对哲学退避三舍,小孩子就更没办法学。

解释说明:

⑤实际上,哲学的本义是“爱智慧”,就是对智慧的热爱与追求。

②而对世界充满好奇心、爱提问的儿童无时无刻不表现出一种“爱智慧”的天性。

④句紧承②句,最后得出:

儿童天生就是哲学家。

故顺序为:

A.③①⑤②④。

5.请参照画线部分,再补写两个句子。

要求:

能从不同角度揭示“关怀”的内涵,表达具体形象。

什么是关怀?

在我的字典里,关怀是这样的:

它有耳朵,听到叹息和悲伤;_________,_________;它有手,拥抱凄冷与孤独;_____________,_______________。

【答案】

(1).它有眼睛

(2).看到失意和彷徨(3).它有嘴(4).述说温暖和力量

【解析】

【详解】仿写,要求有三:

一是所述事物属于同类事物,二是句子的结构要相同,三是句式和语气要一致。

有的还要求写作手法相同,比如修辞方法相同。

补写本题从不同角度揭示“关怀”的内涵,表达要具体形象。

按照“它有(五官),动词+形容词+形容词”的格式补写即可。

6.名著阅读

(1)下列说法有误的项是()

A.《无常》里讲到作者在故乡看大戏,戏里的无常颇具人情味。

阿嫂死了儿子,十分悲伤,无常同情阿嫂,放其儿子还阳半刻,结果被阎王捆打四十。

B.“这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。

”这是鲁迅第一次在日本的同乡会看到的范爱农,当时两人因志趣相投,结为好友。

C.《昆虫记》书中,法布尔用生动话泼、轻松诙谐的笔调,让笔下的虫子充满了盎然的情趣,体现了作者对自然的热爱尊重。

D.《昆虫记》中法布尔没采用解剖法,而是采取观察与实验的方法,实地记录昆虫的生活现象、本能和习性,带给我们不一样的昆虫世界。

(2)《朝花夕拾》里除了有对人和事的领扬,还有冷静的批判。

请从《五猖会》或《二十四孝图》中举出一例,指出作者批判的内容。

【答案】

(1)B

(2)示例:

《二十四孝图》中鲁迅对于“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事引起强烈反感,他用此来揭露了封建孝道的虚伪和残酷,揭示了旧中国儿童可怜的悲惨处境。

【解析】

【详解】

(1)B项“当时两人因志趣相投,结为好友”错误。

鲁迅与范爱农初次相识的地点是:

日本横滨。

1905年冬,范爱农随徐锡麟夫妇赴日留学。

当时正在日本留学的鲁迅应陈子英之邀前往横滨迎接,就在这时开始与范爱农相识,官吏检查范爱农等人的行李时翻出给师母带的绣花的弓鞋,鲁迅看到后嗤之以鼻,摇了摇头,被范爱农看到了,从此对鲁迅不满。

范爱农等人在火车上互相让座,鲁迅又看不过去,摇了摇头。

1907年日本留学生们接到安徽巡抚恩铭被刺杀、范爱农的老师徐锡麟被杀的消息,举办同乡会时他反对鲁迅等人主张发电回国的想法,专门跟鲁迅作对,从此与鲁迅作对。

后来范爱农由于没钱回乡,受到轻蔑,排斥,迫害,只得在乡下教几个小学生糊口。

革命的前一年再次遇到鲁迅,两人熟识了,范爱农解释了为何当年与鲁迅作对,鲁迅表示歉意,两人冰释前嫌成为好友。

(2)本题考查名著阅读。

名著知识关键在平时的积累,注意掌握作者、生活时代、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格流派等,尤其注意掌握具体的情节内容。

本题根据要求举出一例,指出作者批判的内容即可。

如《五猖会》记叙了作者儿时盼望观看迎神赛会时的急切兴奋的心情,揭露了封建教育对孩子天性的压制。

7.综合性学习

2019年4月起,重庆市开展了“晒文化·晒风景”大型文旅推介活动,意在宣传重庆的美最、美食、民俗、名人、历史等。

为响应此次推介活动,你所在学校报开展系列活动,请你参与并完成下列任务。

【策划栏目】

(1)学校要制作一本活动宣传手册,请你仿照栏目一,再设计两个栏目名称。

栏目一:

赏美景,愉悦身心

栏目二:

_______________栏目三:

_______________

【展开调查】

(2)假如你是学校的一名小记者,请你围绕“晒文化·晒风景”活动,从下列采访对象中任选一位,拟两个采访的问题。

采访对象:

路人、校长、当地分管文旅推介活动的领导人

采访对象:

______________________________________

采访问题一:

______________________________________

采访问题二:

______________________________________

【答案】

(1).

(1)品美食,享受口福

(2).学历史,传承文化(3).

(2)路人(4).你对重庆的“晒文化·晒风景”大型文旅推介活动有哪些了解?

(5).重庆这次“晒文化·晒风景”大型文旅推介活动,哪些活动给你留下了深刻印象?

【解析】

【详解】

(1)本题考查了学生栏目设计的能力。

做此题首先要明确活动主题,要注意围绕主题设计栏目。

本题要求践行“晒文化·晒风景”的理念,进行相关设计即可。

(2)本题考查学生的口语交际能力。

此类题目解答时要注意认真审明题意,搞清具体语境。

具体表达要有称呼,要符合人物身份,要表意明确,要合情合理。

抓住“假如你是学校的一名小记者,请你围绕’晒文化·晒风景’活动”和材料里“拟两个采访的问题”的提示,所设计的问题既要询问对活动的了解与看法,又要表现出对采访人的尊重,语言简明、连贯即可。

答案不唯一。

二、古诗文积累与阅读(25分)

(一)古诗文积累

8.默写填空

(1)蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,______________。

(《诗经·蒹葭》)

(2)_________________,思而不学则殆。

(《<论语>十二章》)

(3)黑云压城城欲摧,________________。

(李贺《雁门太守行》)

(4)无可奈何花落去,_________________。

(晏殊《浣溪沙》)

(5)了却君王天下事,_________________。

(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)

(6)______________,小桥流水人家。

(马致远《天净沙·秋思》)

(7)杜甫在《望岳》中以“_______________,________________”表现自己勇于攀登,俯视一切的雄心和气概。

(8)一轮明月,惹动几多情思。

“举杯邀明月,对影成三人。

”是对自己的宽慰“_______________,__________________”是对亲人的祝愿;“我寄愁心与明月。

随君直到夜郎西”是对友人的思念。

(从《相见欢》《游山西村》《水调歌头》三首诗词中选择最恰当的一句作答)

【答案】

(1).

(1)在水一方

(2).

(2)学而不思则罔(3).(3)甲光向日金鳞开(4).(4)似曾相识燕归来(5).(5)赢得生前身后名(6).(6)枯藤老树昏鸦(7).(7)会当凌绝顶(8).一览众山小(9).(8)但愿人长久(10).千里共婵娟

【解析】

【详解】本题考查学生对名篇名句的背诵、默写能力。

在背诵默写诗词时不仅要注意读音,更要注意容易写错的字。

一些易错字可以结合词义背诵。

此题中注意“罔”“鳞”“赢”“婵娟”的书写。

(二)阅读下面的文言文,完成下列小题。

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。

缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:

“不足为外人道也。

”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。

未果,寻病终,后遂无问津者。

9.解释下列加点的词

⑴阡陌交通()⑵便要还家()⑶便扶向路()⑷处处志之()

10.将下列句子翻译成现代汉语

⑴芳草鲜美,落英缤纷。

⑵问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

11.下列对文章的理解和分析有误的一项是()

A.本文构思精巧,以渔人进出桃花源的行踪为线索,叙述了一个曲折有致的故事。

B.陶渊明虚构了一个世外桃源,以此寄托他的美好理想,又表现他理想无法实现的无奈。

C.“不足为外人道也”,短短几个字,却能表现桃花源人淳朴谦逊、不喜张扬的品质。

D.本文以“忘路之远近”开篇,到“遂迷,不复得路”结尾,渲染了桃花源的神秘虚幻。

12.文中描绘了陶渊明心中理想的生活图景,春秋时期的老子也有类似的描述,试结合链接材料,指出它们的相似点。

[链接材料]

至治之极①甘②其食,美其服,安其居,乐其俗。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

——《老子》八十章

注:

①至治之极:

国家治理得好极了。

②甘:

美味,以为甜美。

【答案】9.

(1).交错相通

(2).同“邀”,邀请(3).沿着、顺着(4).做标记

10.

(1)花草鲜嫩美丽,落花纷纷的散在地上。

(2)他们问渔人现在是什么朝代,他们竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋两朝了。

11.C

12.相似点是:

都是当时不可实现的虚幻想象;都描绘了一个理想的社会生活状态。

【解析】

【9题详解】

本题考查学生对文言文中重点实词的解释,是初中生学习文言文最基础的一项。

只有对重点字词解释正确了,才能进一步理解句子,弄清全文大意。

其中要特别注意通假字、古今异义词、词类活用现象、一词多义的理解。

注意:

交通,交错相通。

处处志之:

处处都做了标记。

志,动词,做标记。

【10题详解】

本题考查文言文翻译。

在具体翻译时,对句子中的每个字词,只要它有一定的实在意义,都必须字字落实,对号入座。

翻译时,要直接按照原文的词义和词序,把文言文对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。

注意以下关键词:

鲜美:

鲜艳美丽。

落英:

落花。

一说,初开的花。

缤纷:

繁多而纷乱的样子。

乃:

竟,竟然。

无论:

不要说,(更)不必说。

“无”“论”是两个词,不同于现代汉语里的“无论”。

【11题详解】

C项理解错误。

“不足为外人道也”,可知这里的人不想出去,不想被外界的人打扰。

【12题详解】

本题考查对比阅读。

由内容“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐”“甘②其食,美其服,安其居,乐其俗。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”可知两文描绘的都是一个没有剥削、没有战乱、自给自足、民风淳朴的社会。

都是当时不可实现的虚幻想象。

点睛】译文

东晋太元年间,武陵郡有个人以打渔为生。

一天,他顺着溪水行船,忘记了路程的远近。

忽然遇到一片桃花林,生长在溪水的两岸,长达几百步,中间没有别的树,花草鲜嫩美丽,落花纷纷的散在地上。

渔人对此(眼前的景色)感到十分诧异,继续往前行船,想走到林子的尽头。

桃林的尽头就是溪水的发源地,于是便出现一座山,山上有个小洞口,洞里仿佛有点光亮。

于是他下了船,从洞口进去了。

起初洞口很狭窄,仅容一人通过。

又走了几十步,突然变得开阔明亮了。

(呈现在他眼前的是)一片平坦宽广的土地,一排排整齐的房舍。

还有肥沃的田地、美丽的池沼,桑树竹林之类的。

田间小路交错相通,鸡鸣狗叫到处可以听到。

人们在田野里来来往往耕种劳作,男女的穿戴跟桃花源以外的世人完全一样。

老人和小孩们个个都安适愉快,自得其乐。

村里的人看到渔人,感到非常惊讶,问他是从哪儿来的。

渔人详细地做了回答。

村里有人就邀请他到自己家里去(做客)。

设酒杀鸡做饭来款待他。

村里的人听说来了这么一个人,就都来打听消息。

他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,领着妻子儿女和乡邻来到这个与人世隔绝的地方,不再出去,因而跟外面的人断绝了来往。

他们问渔人现在是什么朝代,他们竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋两朝了。

渔人把自己知道的事一一详尽地告诉了他们,听完以后,他们都感叹惋惜。

其余的人各自又把渔人请到自己家中,都拿出酒饭来款待他。

渔人停留了几天,向村里人告辞离开。

村里的人对他说:

“我们这个地方不值得对外面的人说啊!

”

渔人出来以后,找到了他的船,就顺着旧路回去,处处都做了标记。

到了郡城,到太守那里去,报告了这番经历。

太守立即派人跟着他去,寻找以前所做的标记,终于迷失了方向,再也找不到通往桃花源的路了。

南阳人刘子骥是个志向高洁的隐士,听到这件事后,高兴地计划前往。

但没有实现,不久因病去世了。

此后就再也没有问桃花源路的人了。

链接材料:

国家治理得好极了,使人民吃得香甜,穿得漂亮、住得安适,过得快乐。

国与国之间互相望得见,鸡犬的叫声都可以听得见,但人民从生到死,也不互相往来。

三、现代文阅读(40分)

(一)阅读下面的文学类文本,完成下列小题。

雪夜的老人

叶骑

①雪花平平仄仄落下来,散在我的脸上,像针,刺入肌肤。

这痛告诉我,自己还在这个城市活着。

②寒冷。

这是这个城市,在这个夜晚,留给我唯一真实的印记。

③三年了,一千多个日夜,我三次告别父母,远走他乡,在这个城市开始自己的事业。

但最终,三次创业换来的结局,是最初的壮志雄心成了今晚口袋里仅剩的十五块钱。

我淡淡发笑,索性把这十五块钱,再换成三罐啤酒,一无所有,大概,不过如此吧。

④我拿出手机,突然有倾诉的欲望。

但打给谁呢?

爸妈?

万万不能。

朋友?

能说真心话的又有几人。

不如,就跟眼前的夜相对无言吧,何必倾诉,谁愿倾听?

我坐在公园的长椅上,看着这个城市的灯火,突然忘了,在这个世界上有一种东西,你捂住嘴巴,它们就会从眼睛里跑出来。

⑤夜越来越深,气温几乎跌至冰点,整个公园除了自己这个失意人,已经找不到其他行人。

⑥我独自对着这茫茫夜色,雪花漫天飞舞。

不知道什么时候,对面的长椅上来了一个老人。

⑦老实说,一开始,我并没有注意到老人的到来。

兴许,他恰巧从这里路过,或是心里也藏着一点儿心事;而我,一个年轻人在这里坐着,他干脆也坐上片刻,这么冷的天,他不会待得太久。

⑧我沉浸在三年创业的岁月里,分不清哪是雪,哪是泪。

老人一直在我对面坐着,偶尔用目光打量一下我,像问候,像关怀,似乎也没有离开的意思。

⑨我渐渐对这个老人有些好奇,不知道他这样跟我面对面坐着,是巧合,还是另有用意。

⑩我前几天看报纸,说这附近的一个社区成立了一个老年服务队,专门给需要帮助的陌生人提供力所能及的服务。

莫非,他是这个服务队的成员,怕我一时想不开,做出什么傻事?

⑾或者,是我长得像他的孩子,而他也曾在深夜里,看见自己的子女在生活面前声泪俱下、遍体鳞伤,眼前的这一幕勾起了他内心深处的回忆?

⑿抑或,他是自己一个远方未曾谋面的亲人,我不认得他,而他记得我,这个孤独的夜晚,是他无声的陪伴?

⒀我黑色幽默般地放飞想象,希望求得一丝慰藉。

但最终,悲伤如雪花般向我袭来,生活的痛楚,再次将我包围。

⒁终于,夜色已深,是离开的时候了。

眼前这个老人到底是谁,又何必在意。

⒂我站起身,朝自己的出租房走去。

⒃没走几步,我隐隐察觉到,身后的老人也站起了身子。

⒄我转过头,恍惚中,看见老人步履蹒跚地走到长椅旁,弯腰,捡起地上的三个空啤酒罐,微微向我致意,然后,安静地离开了公园。

⒅我怔怔地站在原地,突然明白过来,却怎么也不敢相信——

⒆这是一个拾荒老人,他用雪地一晚的守候,换来了三个易拉罐。

⒇我望着老人远去的方向,蓦地记起他坐在公园长椅上,任由雪花飘落的那份倔强。

或许,在他的一生中,还经历过无数个这样的夜晚,雪花可以落在他的头上,可以刺进他的肌肤,但大雪,从未将他掩埋。

(21)风雪愈紧了。

(22)我拨通母亲的电话,告诉她,今年生意没做好,但自己所在的城市下了一场大雪,老人们常说,瑞雪兆丰年,明年一定会是一个好年成。

(选自《2018年中国微型小说精选》,有删改)

13.根据小说内容,请将表格补充完整。

情节内容

情感变化

创业失败,雪夜独自喝酒

①________________

②__________________

疑惑

起身离开,老人检走拉罐

③________________

④_________________

释然

14.请联系上下文,理解下列句子含义。

⑴寒冷。

这是这个城市,在这个夜晚,留给我唯一真实的印记

⑵雪花可以落在他的头上,可以刺进他的肌肤,但大雪,从未将他掩埋。

15.请联系上下文,阅读第④段画线句中,具体分析人物的心理。

但打给谁呢?

爸妈?

万万不能。

朋友?

能说真心话的又有几人。

不如,就跟眼前的夜相对无言吧,何必倾诉,谁愿倾听?

16.误会是小说在情节设置中常用的手法。

请找出文中设置的误会,并简要分析其作用?

17.研读第(22)段中“我”打给母亲

电话内容,请说出其中揭示了哪些人生道理。

【答案】13.

(1).失意

(2).对面长椅,老人一直坐着(3).顿悟(4).拨通母亲的电话

14.

(1)句意一语双关,既写了天气的冷,更暗示了自己创业失败的绝望和无助。

(2)这句看似普通直白的话里却透露出一个不普通的道理:

一个人,只要你在努力,再大的困难都不会把你淹没,你的努力也不会白费。

15.打给爹妈怕让爹妈担心自己,打给朋友,恐怕危难之中也难有真正的朋友,也不过被敷衍而已;还是自己来承受这挫折和打击,不打扰,不指望别的任何人。

16.小说的误会,就是对老人一直坐在对面的各种推测和狂想。

这样的误会能推动情节发展,能吸引读者的阅读兴趣,给人一波三折,出人意料又在情理之中的阅读享受。

17.人生只有厚积才能薄发;人生经历磨难和挫折才会有更大的勇气和斗志;人生只有在不断的战胜困难中成长,在经历失败中成功。

【解析】

【13题详解】

本题考查对文章内容和作者情感的梳理和概括。

阅读文本,理清故事情节,根据题目要求筛选相关的词句概括作答。

答题时要尽可能仿照题目中的示例形式作答。

本题作答可依据“整个公园除了自己这个失意人,已经找不到其他行人。

”“不知道什么时候,对面的长椅上来了一个老人。

”“老人一直在我对面坐着”“我怔怔地站在原地,突然明白过来,却怎么也不敢相信——这是一个拾荒老人,他用雪地一晚的守候,换来了三个易拉罐。

”“我拨通母亲的电话,告诉她……”来概括填写题目中的四个空。

【14题详解】

本题考查对重点句子的理解。

需要在理解文意的基础上,结合上下文,分析句子的含意以及蕴含的感情。

(1)“寒冷”一词有双层含义,表层含义指下雪了,天气寒冷。

结合语境“我三次告别父母,远走他乡,在这个城市开始自己的事业。

但最终,三次创业换来的结局,是最初的壮志雄心成了今晚口袋里仅剩的十五块钱”理解,深层含义指自己创业失败后的绝望。

(2)结合“这是一个拾荒老人,他用雪地一晚的守候,换来了三个易拉罐。

”分析,老人生活艰辛,但能够凭着坚强的毅力顽强地生存,从未向残酷的生活屈服,也从未被摧垮。

只要努力战胜困难,就能成功。

据此理解作答。

【15题详解】

本题考查对文章内容的理解和揣摩人物的心理活动。

人物的外在表现是内心活动和情感的反映。

本题作答时要在感知文章内容的基础上,结合语境来分析揣摩人物的内心活动和情感。

依据文章叙写的内容,“我”因创业失败而消沉颓废,绝望之下,“我拿出手机,突然有倾诉的欲望”。

后面的心理描写:

打给爸妈,他们会担心儿子;打给朋友,担心危难之中难有真正的朋友,朋友也不过是同情、安慰、敷衍、最后也帮不上什么;不如自己默默承受这一切。

【16题详解】

误会法指文章借助于人物之间的各种误会造成一定的矛盾冲突,最后真相大白的写作手法。

一般地,使用误会法的文章会按照“产生误会——发生冲突——升级冲突——真相大白——消除误会”的线索行文。

误会法的布局一定要注意前有伏笔,后有照应。

误会设置要合理,要在意料之外情理之中。

本篇小说的误会,就是文中(10)(11)(12)段中作者对老人一直坐在对面的各种推测和狂想。

误会法的作用:

①引起读者阅读兴趣。

②使文章情节富有剧性,波澜起伏。

③服务于文章中心。

据此回答即可。

【17题详解】

本题考查对重要语句内涵的理解。

一般要重点进行片段研读和探究,结合语境,联系上下文,紧扣文章中心主题分析其深层意思。

文中“我”做生意失败,失意无助,“买来三罐啤酒”到公园喝。

遇到一位老人,最后老人的真实身份与“我”的想象猜测迥然不同,出人意料,真相“老人凭着坚强的毅力顽强地生存”给了“我”心灵的震撼和重新崛起的力量。

第(22)段中“我”打给母亲的电话内容“告诉她,今年生意没做好,但自己所在的城市下了一场大雪,老人们常说,瑞雪兆丰年,明年一定会是一个好年成”意思是说,适时的冬雪预示着来年是丰收之年。

厚积而薄发,人只有经历磨难和挫折才会有更大的勇气和斗志;只要坚强、有毅力、不