普生复习整理.docx

《普生复习整理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《普生复习整理.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

普生复习整理

普生总复习

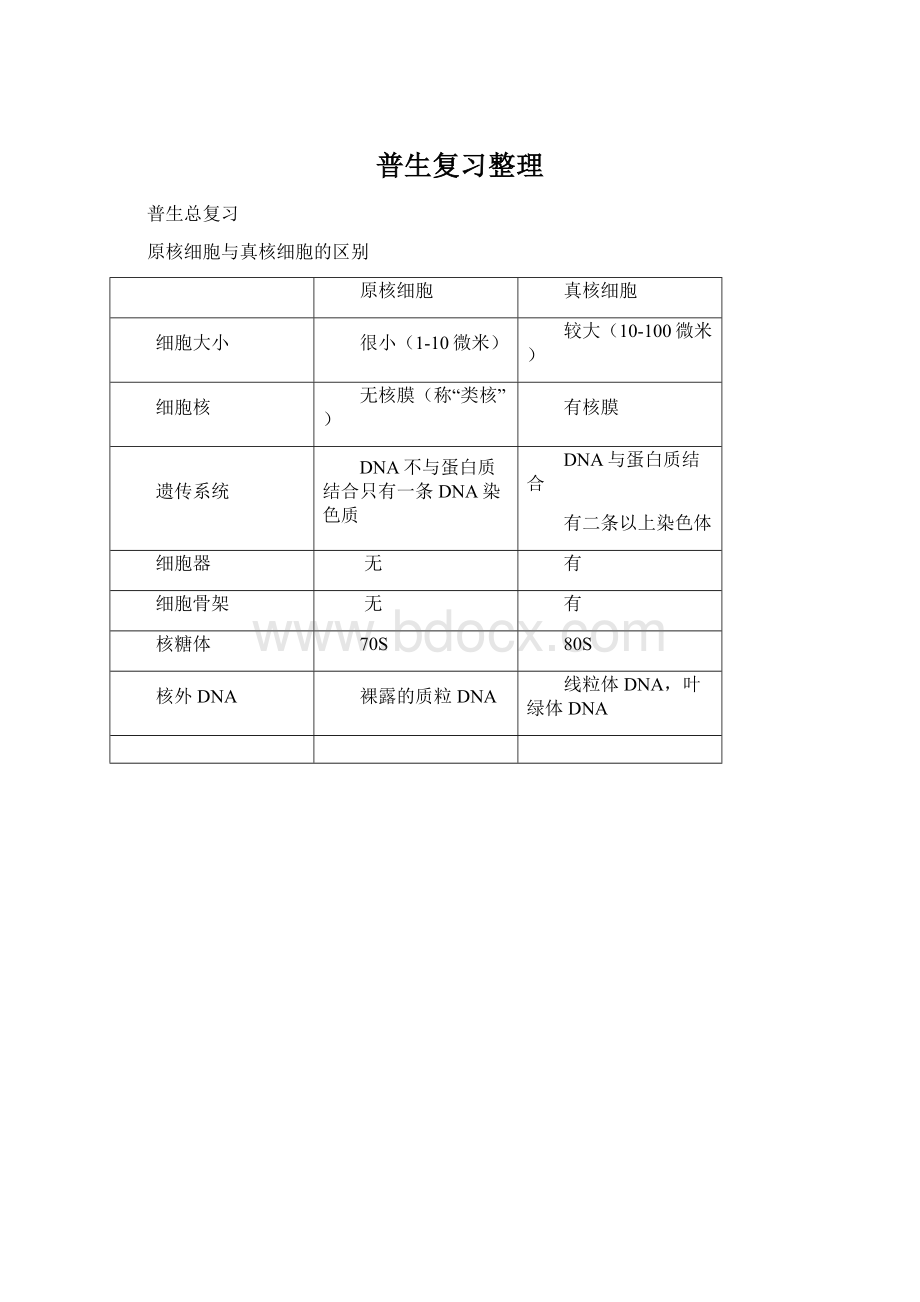

原核细胞与真核细胞的区别

原核细胞

真核细胞

细胞大小

很小(1-10微米)

较大(10-100微米)

细胞核

无核膜(称“类核”)

有核膜

遗传系统

DNA不与蛋白质结合只有一条DNA染色质

DNA与蛋白质结合

有二条以上染色体

细胞器

无

有

细胞骨架

无

有

核糖体

70S

80S

核外DNA

裸露的质粒DNA

线粒体DNA,叶绿体DNA

细胞核的基本结构

细胞核是真核细胞内最大、最重要的细胞器

包含基因,是细胞遗传、代谢调控的信息中心

线粒体:

由内膜和外膜包裹的囊状结构,囊内是液态的基质。

外膜平整,内膜向内折入形成一些嵴,内膜面上有ATP酶复合体。

线粒体基质中还含有DNA分子和核糖体。

细胞呼吸并产生ATP的重要场所。

细胞骨架:

分布与真核细胞内的蛋白质纤维组成网状结构,与细胞器的空间分布、功能活动、物质运输、能量转换及信息传递等有关,在细胞中起到“骨骼和肌肉”作用。

支架、运输、运动系统。

蛋白纤维:

微管微丝中间纤维

生物膜的“流动镶嵌模型”主要特点:

细胞膜由流动的脂双层和嵌在其中的蛋白质组成。

磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;蛋白质或嵌在脂双层表面,或嵌在其内部,或横跨整个脂双层。

有序性流动性不对称性

生物膜的结构是与其功能相一致的。

主动运输:

物质逆浓度梯度运输,需载体蛋白,消耗能量

物质的跨膜运输(总结)

被动运输——简单扩散

——易化扩散

主动运输——直接消耗ATP

(动物细胞)——钠钾泵

(植物细胞)——质子泵

——间接消耗ATP——协同运输

胞吞和胞吐作用

——生物大分子或颗粒物质的运输

光合作用的过程

光反应:

光的吸收、传递和转化(生成ATP和NADPH)。

(在类囊体膜上进行)

暗反应:

用光反应所形成的能量(ATP和NADPH),将二氧化碳合成糖类。

(在叶绿体基质中进行)

无氧呼吸

糖酵解----由葡萄糖分解形成丙酮酸的一系列反应。

葡萄糖氧化的第一阶段。

葡萄糖+2NAD++2ADP+2Pi-------2丙酮酸+2ATP+2NADH+2H++H2O

有氧呼吸(线粒体内)

丙酮酸氧化脱酸乙酰辅酶A+CO2+NADH+H+

1)柠檬酸循环[三羧酸循环(TCA循环)、Krebs循环]

是乙酰CoA脱羧、脱氢最终生成CO2的过程1分子丙酮酸经有氧呼吸可生成15个ATP,整个有氧代谢1分子葡萄糖可产生38个ATP。

细胞分裂与细胞周期

细胞周期(cellcycle):

细胞从一次有丝分裂开始到下一次有丝分裂开始所经历的一个有序过程。

期间细胞遗传物质和其它内含物分配给子细胞。

分为:

分裂间期(interphase):

G1,S(DNA合成期),G2

有丝分裂期(mitosis,M期):

有丝分裂期,胞质分裂期

细胞沿着G1→S→G2→M周期性运转。

细胞周期时间长短取决于G1期。

细胞分化:

在个体发育中,同一种相同的细胞经细胞分裂逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同细胞类型的过程。

每个细胞均含有一套完整的遗传信息

细胞分化是特定基因在一定时间、空间表达的结果。

细胞分化本质:

基因的选择表达

分化的细胞,基因组相同,但基因表达有所不同,从而在形态结构、生理功能和生物学行为上表现差异。

细胞凋亡的生物学意义:

(1)保证个体正常发育

(2)维持组织、器官细胞数目相对平衡

(3)更新衰老耗损的细胞

(4)对不良环境的自我性保护反应,并与很多病理过程有关。

动物的多层次

细胞(cell)

↓

组织:

由一群结构、功能相同的细胞组成的细胞群体。

(tissue)

↓

器官:

由多种组织组成,完成一种或多种功能的功能单位。

(organ)

↓

系统:

由多种功能相关的器官组成,彼此分工协作以完成一系列生理功能。

(system)

动物具有其特殊的组织,组织是构成器官的基本结构

四大组织

上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织

结缔组织

结缔组织由基质及分散其中的纤维、细胞构成

具有连接、支持、保护、防御、修复和运输等功能。

包括:

疏结缔组织、脂肪组织、血液、致密结缔组织、软骨组织、骨骼。

肌肉组织

肌肉组织由成束的具收缩能力的长形肌纤维构成,是脊椎动物体内最丰富的组织。

维持机体和器官的运动。

肌肉组织包括横纹肌(骨骼肌)、心肌和平滑肌三种类型。

神经组织

神经组织是动物体内分化程度最高的一种组织,构成通讯网络。

神经组织的结构和功能单位是神经细胞即神经元。

神经组织由神经元和神经胶质细胞构成。

神经元(Neuron):

传导神经冲动神,经胶质细胞有支持、营养、联系、保护作用,并为神经元营造必要的工作环境。

每个神经元都含有细胞体(含细胞核)和数条长短不等的突起(树突;轴突)。

细长的神经轴突和树突又称为神经纤维。

神经纤维的末端很细,并终止于器官组织内,成为神经末梢。

营养素及其来源、功能

必需的营养素:

水、糖类、蛋白质、脂类、维生素和矿物质等六类。

胃

主要的消化器官:

贮存食物并消化部分食物和吸收的功能。

胃的位置:

胃大部位于左季肋部,小部在腹上区。

70%淀粉在胃中被唾液淀粉酶分解。

胃酸(HCl):

杀灭细菌、进一步促进胰液、肠液、胆汁的排放

分泌:

胃蛋白酶原胃蛋白酶(蛋白分解为多肽)

黏液:

保护胃壁细胞。

内因子:

一种糖蛋白,促进维生素B12的吸收。

吸收:

水、酒精

蠕动对食物进行物理性消化,形成酸性糜食挤入十二指肠。

食物在胃中停留3-4小时。

胃分四部分:

贲门部、胃底、胃体和幽门部

小肠

(1)小肠是消化道中最长的部分,长约5-7米小肠具有分节运动和蠕动,有时有蠕动冲,食糜从胃幽门到大肠需几小时。

(2)多种消化腺:

小肠内有肠腺及多种消化液。

胰:

分泌胰液,含有碳酸氢盐中和胃酸,还多种消化酶。

分泌激素参与碳水化合物的代谢调节。

肝脏:

分泌胆汁,乳化脂肪。

血液的组成与功能

血液由血浆和血细胞组成,在心血管系统中循环流动。

血液的组成:

血浆:

水、低分子物质、蛋白质

血细胞:

红细胞、白细胞、血小板

血量:

体内血液的总量,正常成人血量相当于体重的7%~8%.

血浆的作用:

运载血细胞、运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物等,形成胶体渗透压,参与免疫,参与凝血,缓冲作用,贮存营养。

红细胞膜的通透性:

O2,CO2等气体自由通过

尿素可以自由通过

电解质中负离子(CI-,HCO3-)较易通过,正离子(Na+,K+)很难通过。

红细胞悬浮稳定性:

正常情况下,红细胞能较稳定地悬浮在血浆中,不容易下沉的特性称为红细胞悬浮稳定性。

原因:

红细胞表面积/体积之比较大,红细胞与血浆之间的摩擦力也大,下沉缓慢。

血液在不停流动

白细胞

中性粒细胞(50-70%)淋巴细胞(20-40%)

颗粒细胞嗜酸性粒细胞(1-4%)无颗粒细胞

嗜碱性粒细胞(0-1%)单核细胞(1-7%)

结构:

有细胞核,比红细胞大。

数量:

4000-10000/mm3,平均7000。

功能:

防御和免疫

血小板作用:

促进止血,加速血液凝固

直径2~4µm碟状,有细胞膜、无细胞核但有细胞器

数量:

10-30万/mm3,平均

15.6万。

血液循环的途径:

1.体循环(大循环):

左心室主动脉→全身各级小动脉→全身各部毛细血管→全身各级小静脉→上、下腔静脉、冠状窦→右心房

.肺循环(小循环):

右心室→肺动脉→肺泡毛细血管→肺静脉→左心房

肾脏

一个肾约有100万个功能单位-肾单位组成。

尿的形成

1)肾小球的滤过作用——形成原尿

2)肾小管的重吸收作用

3)肾小管的分泌作用

肝在稳态中的作用

1.分泌胆汁,乳化脂肪对脂类的消化、吸收起重要作用。

2.肝脏是贮存糖类的主要器官,调节血糖浓度平衡。

3.合成血浆蛋白,调节蛋白质代谢,将氨基酸的代谢产物、氨转化为尿素。

4.主要的解毒器官,酒精主要在肝中氧化成乙醛。

5.贮存维生素(特别是维生素B12)、铜、铁的主要器官。

特异性免疫的过程

感应阶段:

识别异己

反应阶段:

淋巴细胞增殖

效应阶段:

淋巴细胞分化成特化的效应细胞、记忆细胞

抗体的结构与功能

抗体是机体免疫系统受抗原刺激后产生的,并能与相应抗原特异性结合的球蛋白。

主要存在于血清中,也存在于淋巴液及外分泌液中。

按照抗体的结构与功能的差别可分成IgM,IgG,IgD,IgA和IgE五类。

单克隆抗体:

由单一克隆B细胞或者杂交瘤细胞产生的、只作用于某一种抗原表位的高度特异性抗体称为单克隆抗体

单克隆抗体具有特异性强、均一、能无限增殖的特点。

甲状腺调节发育与代谢

功能:

分泌两种甲状腺激素-甲状腺素(T4)、三碘甲腺原氨酸(T3)。

其作用是促进机体新陈代谢,维持机体正常生长发育,尤其对骨骼和大脑、神经系统发育十分重要。

甲状腺功能异常:

呆小症:

幼年时甲状腺激素不足身材矮小,智力低下。

甲亢:

甲状腺激素过多。

喜凉怕热,极易出汗,肌肉无力。

哪些激素与调节血糖水平有关,它们分别起什么作用?

答:

调节血糖水平的激素主要有胰岛素、胰高血糖素、糖皮质激素、肾上腺素;此外,甲状腺激素、生长素、去甲肾上腺素等对血糖水平也有一定作用。

(1)胰岛素:

能促进肝糖原和肌糖原的合成,促进组织地葡萄糖的摄取利用;抑制肝糖原异生及分解,降低血糖。

(2)胰高血糖素:

能促进糖原分解和葡萄糖异生,使血糖升高。

(3)糖皮质激素:

能促进肝糖原异生,增加糖原贮存;有抗胰岛素作用,降低肌肉与脂肪等组织细胞对胰岛素的反应性,抑制葡萄糖消耗,升高血糖。

(4)肾上腺素和去甲肾上腺素:

能促进糖原分解,使血糖水平升高;此外,还能抑制胰岛素的分泌。

(5)甲状腺激素:

能促进小肠黏膜对糖的吸收,增强糖原分解,抑制糖原合成,并加强肾上腺素、胰高血糖素、皮质醇和生长素的升糖作用,故有升高血糖的作用,此外,还可加强外周组织对糖的利用,也有降低血糖的作用。

(6)生长素:

能抑制外周组织对葡萄糖的利用、减少葡萄糖的消耗,有升糖作用。

神经元的结构与功能

神经元的结构:

胞体、突起(轴突、树突)。

细胞膜:

传导电冲动

胞体:

营养和整合中心。

细胞核大、有丰富的神经原纤维。

树突:

较短、有小突起,是接受冲动并将神经冲动传入胞体的重要结构。

轴突:

一般只有一个,细长。

起始部位称轴丘,其末梢分支很多并形成终扣。

轴突外周有髓鞘包着。

轴突传出神经冲动。

动作电位—神经冲动的产生

细胞受刺激时,神经元细胞膜的透性发生急剧变化,首先Na离子通道打开,少量Na离子的流入,导致轴突膜电位发生变化,当这种变化超过一定的阈值时,就会引起瞬时间Na离子的大量内流,离子经通道的流动产生了电流,电流改变了膜电位,这就是电信号。

去极化,至中性后继续反极化。

随着膜内正离子增加,Na离子通道逐渐关闭,而这时K离子继续外流,由于K离子流出,使膜再次极化,膜极性恢复到静息时的状态。

在去极化-反极化-再极化过程中膜电位的变化,即由膜的外正内负到外负内正,再到外正内负的过程称为动作电位—神经冲动。

脊椎动物神经系统的功能

反射:

在神经系统参与下,机体对内、外环境刺激作出的规律性反应称反射。

反射弧:

进行反射活动的结构基础称反射弧。

反射弧通常由五个基本部分组成;即感受器、传入神经、中枢、传出神经、效应器.

可兴奋组织或细胞受到阈上刺激时,在静息电位基础上发生的快速、可逆转、可传播的细胞膜两侧的电变化。

动作电位的主要成份是峰电位。

形成条件

①细胞膜两侧存在离子浓度差,细胞膜内K+浓度高于细胞膜外,而细胞外Na+、Ca2+、Cl-高于细胞内,这种浓度差的维持依靠离子泵的主动转运。

(主要是Na+ -K+泵的转运)。

②细胞膜在不同状态下对不同离子的通透性不同,例如,安静时主要允许K+通透,而去极化到阈电位水平时又主要允许Na+通透。

③可兴奋组织或细胞受阈上刺激。

形成过程

≥阈刺激→细胞部分去极化→Na+少量内流→去极化至阈电位水平→Na+内流与去极化形成正反馈(Na+爆发性内流)→基本达到Na+平衡电位(膜内为正膜外为负,因有少量钾离子外流导致最大值只是几乎接近钠离子平衡电位)(形成动作电位上升支)。

膜去极化达一定电位水平→Na+内流停止、K+迅速外流(形成动作电位下降支)。

形成机制

动作电位上升支——Na+内流所致。

动作电位的幅度决定于细胞内外的Na+浓度差,细胞外液Na+浓度降低动作电位幅度也相应降低,而阻断Na+通道(河豚毒)则能阻碍动作电位的产生。

动作电位下降支——K+外流所致。

动作电位时细胞受到刺激时细胞膜产生的一次可逆的、可传导的电位变化。

产生的机制为①阈刺激或阈上刺激使膜对Na+的通透性增加,Na+顺浓度梯度及电位差内流,使膜去极化,形成动作电位的上升支。

②Na+通道失活,而K+通道开放,K+外流,复极化形成动作电位的下降支。

③钠泵的作用,将进入膜内的Na+泵出膜外,同时将膜外多余的K+泵入膜内,恢复兴奋前时离子分布的浓度。

感觉器官(senseorgan)专门精细感受机体内外环境变化的器官,引起特殊感觉,包括感受器及其附属器官.

感受器是是机体接受内、外界环境各种刺激的结构。

感官的感受装置,是一种能量的转换器。

人类骨骼的组成:

骨是体内坚硬的器官。

人体全身共有206块骨,可分为颅骨、躯干骨和四肢骨。

骨骼肌细胞-肌纤维的结构:

粗肌丝细肌丝肌小节肌原纤维肌纤维

粗肌丝:

肌球蛋白,又称肌球蛋白丝

细肌丝:

肌动蛋白,又称肌动蛋白丝

骨的基本功能:

构成身体的支架,维持一定的体形。

供肌肉附着,构成运动装置的一部分。

保护体内柔软的器官。

协助维持体内矿物质代谢的正常水平

肌肉收缩的基本过程

肌肉动作电位

肌浆中Ca2+

横桥头部和肌动蛋白结合引起横桥头部构象改变

横桥头拖动细肌丝向M线方向滑动,消耗ATP

肌小节缩短

根细胞何以能够控制养分的吸收?

Key:

溶质至少必须有一次通过质膜

质膜允许水分自由通过,但对离子或分子等溶质的透过有选择性,只有某些溶质能进入木质部。

韧皮部和木质部的比较

根毛获得阳离子和阴离子的机制

阳离子交换:

土壤颗粒带负电,无机阳离子粘附其上;

根毛释放氢离子H+到土壤溶液中,H+与土壤颗粒上的阳离子发生交换,根毛吸收从土壤颗粒上交换下来的阳离子

阴离子:

不能粘附在土壤颗粒上,易被植物吸收但也易被淋失

DNA双螺旋结构的主要特征:

(1)两条通过碱基配对连接的对核苷酸长链以反方向平行的方式围绕同一个中心轴相互缠绕,组成双螺旋,两条链均为右螺旋;

(2)DNA的碱基配对以碱基互补为原则;

(3)配对的碱基并不充满双螺旋空间,而碱基占据的空间不对称;

(4)DNA分子中,脱氧核糖和磷酸基团通过3’、5’—磷酸二酯键连接形成,DNA分子的一条长链是从5’3’,另一条长链是从3’5’

DNA聚合酶和冈崎片段(半不连续复制)

DNA聚合酶的共同特点:

(1)需要提供合成模板;

(2)不能起始新的DNA链,必须要有引物提供3’-OH;

(3)合成的方向都是5’→3’

(4)除聚合DNA外还有其它功能。

冈崎片段与半不连续复制模型

在5’→3’这一模板上,DNA聚合酶仍按照5’→3’方向先反方向地合成一系列小的片段,称为冈崎片段

然后这些小片段再通过DNA连接酶的作用,互相连接起来而成长链。

基因突变:

广义包括染色体畸变,狭义指基因点突变,DNA序列中单个或多个碱基对的变化。

碱基置换:

转换、颠换(镰刀形细胞贫血症)

移码突变

突变的诱发——诱变剂的作用(辐射、化学诱变剂、其他)

遗传信息在细胞质中被翻译

翻译过程

场所:

核糖体

原料:

氨基酸

模板:

mRNA

转运工具:

tRNA

原则:

碱基互补配对原则

从mRNA的5’3’

产物:

多肽链

Hardy-Weinberg(哈迪-温伯格)定律

一个有性生殖的自然种群中,在符合下列五个条件的情况下:

①种群大;②随机交配;③

没有突变发生;④没有新基因加入;⑤没有自然选择。

各等位基因和基因型频率将在世代遗传中保持稳定不变。

生态因子:

环境中对生物的生长、发育、生殖、行为和分别有着直接影响的环境要素。

即生物生存不可缺少的环境条件。

生态因子是环境因子的一部分。

生态因子分类:

根据性质把生态因子归纳为五类:

气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子、人为因子。

按有无生命分:

生物与非生物

按对生物种群数量变动的作用分:

密度制约因子与非密度制约因子

按生态因子的稳定性及其作用特点分:

稳定因子与变动因子

生态因子作用的特征

综合作用

主导因子作用

阶段性作用

不可替代性和补偿性作用

直接作用和间接作用

从湖泊到森林要经历5个演替阶段

裸底阶段

沉水植物阶段

浮叶根生植物阶段

挺水植物阶段

森林植物阶段

生态系统的基本结构

生态系统的概述

生态系统的概念:

是指在一定时间和空间内,各种生物之间以及生物与无机环境之间,通过能量流动和物质循环相互作用、相互依存的的一个生态集合体。

要点:

①具有一定的时间和空间范围。

②成份有生物(同种生物、一种生物和无机环境。

③相互作用的关系有种内关系、种间关系以及生物与无机环境之间的关系。

④作用的实质是能量流动和物质循环。

食物链:

食物链是指在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种链式营养关系。

捕食性食物链、腐食性食物链

食物网是指在一个生态系统中,许多食物链彼此交错连接而成的复杂的网状营养关系。

食物网越复杂生态系统越稳定,食物网越简单生态系统越容易发生波动和毁灭。

苔原生态系统较简单,易毁灭。

营养级和生态金字塔

营养级:

处于食物链某一环节上全部生物种的总合。

通常4-5级

第一营养级生产者(植物、藻类、光合细菌等)

第二营养级一级消费者(草食动物)

第三营养级二级消费者(以草食动物为食的肉食动物)

第四营养级三级消费者(以小型肉食动物为食的动物)

营养级别越高,所属生物数量越少。

次级生产量是消费者生产的有机物质

次级生产量:

消费者利用初级生产的产品进行新陈代谢,经过同化作用形成异养生物自身的物质,称为次级生产量(secondaryproduction),或第二性生产量。

次级生产量包括动物的肉、蛋、奶、皮、毛、血液、内脏等,是有机物质的再生产。

所有的消费者、分解者都属于次级生产者。

P=C-Fu-R

次级生产量=吃进食物所含的能量-粪便所含的能量-呼吸代谢消耗的能量

次级生产量比净初级生产量少得多,海洋动物利用海洋植物效率比陆地动物利用陆地植物的效率高得多.

人类每年从海洋捕捞鱼的极限为1.2×108吨-1.5×108吨.

生态系统的组成

生态系统中的能量流动和物质循环

1、生态系统中的能量流动

生态系统的能量流动是从生产者所固定的太阳能开始的。

能流的规律:

能流是单向流;

生态系统中的能量传递效率低和逐级递减,因为利用率低、生物呼吸消耗。

营养级别越高呼吸消耗越多。

水的全球循环带动所有其他的物质循环

水循环:

水是组成生物体的重要成分,约占体重的60%~95%,体内进行一切生化反应

都离不开水。

地球上水通过蒸发、降雨、植物的蒸腾、吸收等过程反复循环。

陆地的降水量大于蒸发量,而海洋正好相反。

碳的全球循环对生命至关重要:

碳元素约占生物体干重的49%,碳是有机化合物的“骨架”,没有碳就没有生命。

碳在无机环境与生物群落之间是以CO2的形式进行循环的。

糖、脂肪、蛋白质、核酸都是构成生物体的基本物质,在它们的分子中都含有

碳元素。

碳元素大约占生物体干重的49%,是有机化合物的“骨架”,没有碳就没有生命。

数量金字塔生物量金字塔能量金字塔

正锥体、倒锥体正锥体、倒锥体正锥体

能量从一个营养级流向另一个营养级总是逐渐递减的。

能量金字塔表示各营养级能量传递、转化的有效程度,不仅表明能量流经每一层次的总量,同时,表明了各种生物在能流中的实际作用和地位,可用来评价各个生物种群在生态系统中的相对重要性。

能量锥体排除了个体大小和代谢速率的影响,以热力学定律为基础,较好地反映了生态系统内能量流动的本质关系。