为什么说半封闭式互联网社交环境更适合中国人.docx

《为什么说半封闭式互联网社交环境更适合中国人.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《为什么说半封闭式互联网社交环境更适合中国人.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

为什么说半封闭式互联网社交环境更适合中国人

为什么说“半封闭式”的互联网社交环境更适合中国人?

写在前面的话

在几年前就互联网关注者们开始讨论这样的问题,听到的一个很流行的答案就是中国的教育体制导致了上述问题,我觉得这是一个相当不负责任的回答。

在我看来,我们不应该把这种问题让教育行业来负责,我们应该去思考我们自己能够做些什么。

我们自己有没有对中国的行业环境进行分析?

我们在做互联网的时候除了抄之外,除了喊“用户体验”的口号之外,有没有真正把心思花在用户网民的感受上?

我们会不会静下心来去真正了解我们自己的文化,我们会不会去问问自己和身边的朋友互联网对我们而言究竟有什么作用?

同样作为网民的我们,我们心里面想要什么?

这些问题如果不去思考,我们就永远不会打造出对网民有帮助同时也受欢迎的产品。

长此以往,杯具就发生了:

永远是跟着别人走,讽刺的是每次当最后别人的模式在中国难以实行时,我们又会回过头说:

“啊,其实模式还是不错的,这其实是自己的国家教育有问题。

”教育行业的人也挺悲催的,躺着也中枪。

(团购模式)

前两天和朋友远离喧嚣的魔都市区,跑到乡下休息几天,有朋友开玩笑教我一句日语:

“土豆哪里去挖,郊区去挖,一挖一麻袋。

”一开始我还真以为是日语,后来才听懂是怎么回事。

说这个段子是因为我和朋友在郊区聊了很多互联网的事情,最后挖掘了很多有营养的想法,虽然没有吃到土豆,但是的确挖出许多精神上的土豆。

从现在比较火的新媒体微博聊起,我们到后来发现了一种比较适合中国人的互联网社交环境,叫做半封闭式互联网社交环境,当然这只是针对我们的文化推断出来的,相对应的产品还没有。

我今天把它写成博文,也算是给到大家的“土豆”吧!

Facebook这种模式为什么很难进到国内?

人人网为什么转型没有立竿见影?

中国为什么微博火了?

在中国怎样的互联网社交环境能够让中国网民受益更多?

今天这篇博文中上面这些问题我们都会谈到。

文章中我们要提出的论点就是:

半封闭式的互联网社交环境更适合中国人。

互联网本身就是要让人与人之间更加自由地去沟通,传递信息,主张的是去建造一个更加开放的世界,为什么在这边又说要半封闭呢?

这个话题本来就很大,里面涉及信息的价值、传递平台、受众群体及其文化等各方面因素,所以,我将详细地分这几步进行探讨:

#1从中国最火的社交媒体–微博开始,来讨论中国人都用互联网干些什么?

#2讨论我们平时利用互联网都传递些什么信息?

这些信息有无价值?

#3在中国最有价值的信息藏在哪里?

#4从信息价值的角度,讨论我们大多数人更需要哪些类型的信息?

该去哪里找这些信息?

#5最后会提到一个“漏斗”模型,引出半封闭式互联网社交环境的概念并加以分析描述,最后一节极其学术,建议先看我画的那个图再看文字。

定义

先定义下文中会提到的几个概念:

“半封闭式互联网社交环境”、“全开放环境”、“工作”的概念:

1.“半封闭式互联网社交环境”:

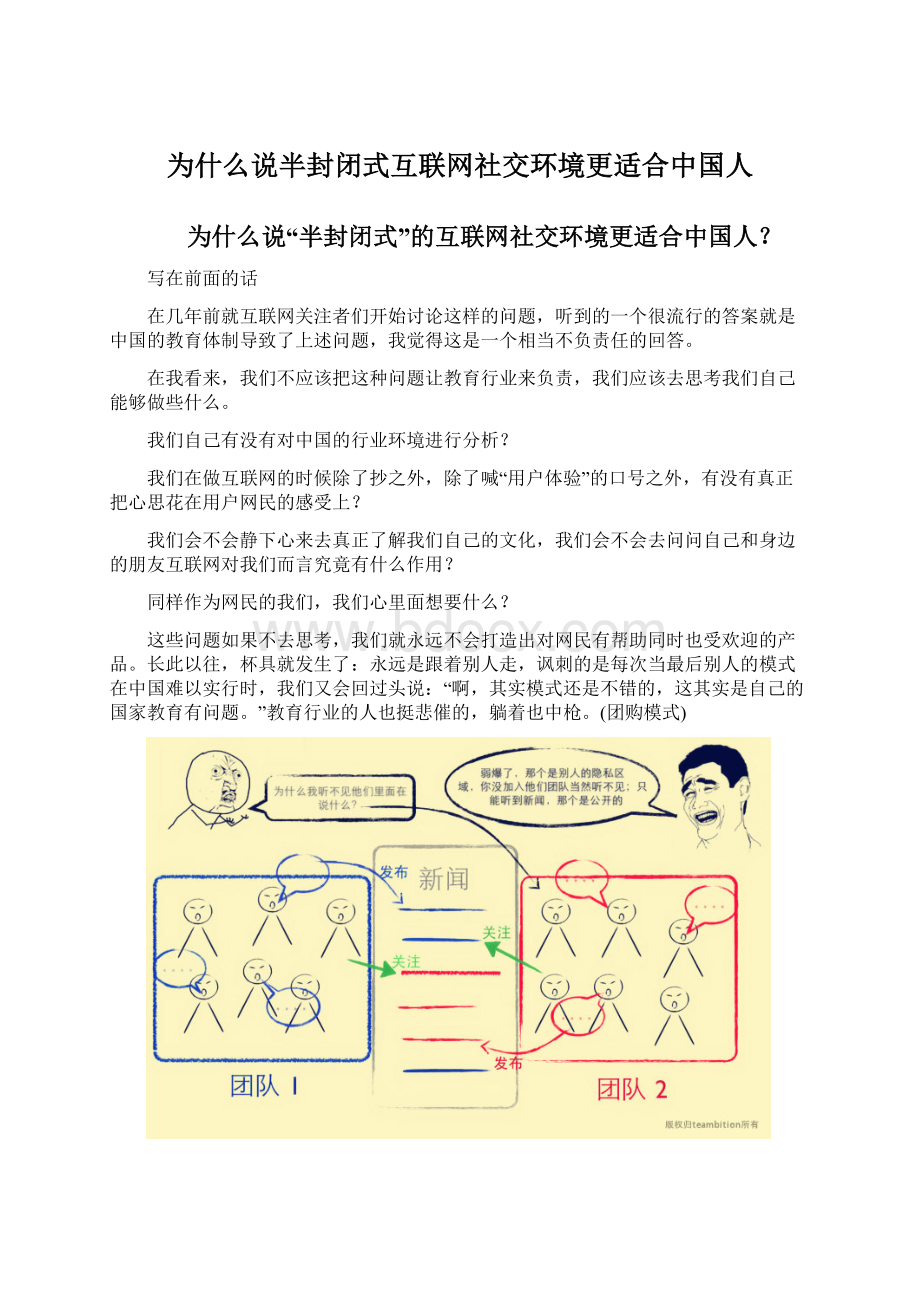

文章开头那张图就属于这种环境。

具体是指互联网中以少数人(比如100人)为一个整体,聚集于某个虚拟空间,这100个人关系通常很密切,往往对应的关系就是现实生活中的关系,如:

非官方公益组织;企业某部门;某小企业团队;某研究室成员;类似于乐队的业余组织等等。

我们称之为“团队”。

他们可以在虚拟空间里面相互分享有相当价值的信息,是否把这部分信息向外传播取决于他们自己,可以向外传播的信息叫做“新闻”。

这个“团队”里面的人们也可以关注其他”团队“对外布的“新闻”,但是看不到其它“团队”内部在谈论些什么。

2.“全开放环境”

类似于微博等社交网站,所有关注你的人都能看到你发的内容。

又诸如搜索引擎,普通门户网站,这些信息对所有人公开的平台都属于全开放环境。

3.“工作”

在这里是个广义的概念,不单单指平时我们朝九晚五上下班那种工作,还包括诸如:

一帮彼此熟悉的音乐爱好者一起开发一张音乐蓝光CD;业余时间和自己的朋友共同做个网站;定期去参加类似于创业周末的公益组织所举办的活动等,这种有价值的事儿都算是工作。

4.“工作”信息:

对“工作”有帮助的所有信息。

定义这一部分可能难理解,没关系,这些概念在下文我们提及的时候我会再讲明他的含义。

目前中国最火的社交媒体是什么?

尼尔森2012年出的《中国社交媒体受访用户研究报告》提及:

微博在中国的覆盖要比SNS社交网站多。

报告提到,“微博触达了97%的主流社交媒体的使用者,而SNS只有70%的触达。

”

这个数据基本和我们日常生活中的感觉一样:

我们现在在公共场合参加活动、会议,碰到陌生人第一句话不会说“你电话多少?

”但是常常会问“你微博多少?

”、“回头微博私信我”。

可见每个人都有微博,甚至现在我已经有一个习惯跑到一个聚会场合会先打开微博,找附近有哪些人,然后把这些人都先“关注”了,所以聚会上初次见面的朋友见到我都会说:

“原来是你啊,我看到你加我了。

”这种感觉比“唉,我好像在哪里见过你”这种老套的把戏要更真实。

尽管微博在中国起步要比SNS晚,但是从2011年开始微博用户增长速度已经大大超过SNS。

Cnnic发布的29届互联网调查显示,2011年,微博用户增长了296%,SNS用户则增长慢于总体互联网用户数的增长。

目前中国互联网新媒体中最受欢迎的是微博而不是SNS,人人网的转型不显著、开心网的淡漠都是有一定的原因的。

中国互联网没有把Facebook模式发扬光大,但是却把Twitter的模式做大了,这个和美国是相反的,是为什么?

很多国外的互联网模式在中国水土不服背后到底是什么原因?

XX权重查询站长交易友情链接交换网站建设,网站设计,企业建站就找313

到底微博为什么这么受中国人推崇?

我们不妨从用户的文化特色去考虑。

中国是一个集体看客的社会,大家普遍喜欢围观,跟着大牛吐槽、起哄。

这种现象并不是什么稀奇的东西,看过鲁迅先生作品的人都非常清楚阿Q正传中描绘的看客:

人们一旦听到某个地方发生了什么事情,哪怕是芝麻大的事,只要一开始有几个围观的人,一定会在短时间内吸引更多的人,有时甚至还会造成交通堵塞,大家很享受这个“看”的过程。

这就是我们所称的看客文化,没什么对与错,这只是一种现象。

放到如今的微博来看,也是一样,大家喜欢“关注”,也期待”被关注“,被关注最多的对象是名人和机构。

“关注”这个动作,来自twitter的“Follow”。

实际上是一个单向的动作,在心理学上满足了人的偷窥的需求。

那中国人的这种在互联网上的偷窥习惯到底是不是很普遍呢?

回答这个问题要去思考我们身边的人都在用微博干些什么?

很多用户用微博最大的作用还是“看”,看什么?

主要有这三大内容:

看身边发生了什么新闻?

(比如天使妈妈基金报道的那个可怜的小男孩的故事);

看别人在吵什么?

(比如雷士照明创始人和投资人这段时间由于内部矛盾引发的两人在微博上的争辩);

看娱乐圈又发生了什么?

(比如每次陈冠希在网上一发“某某,我真的好喜欢你,有谁能帮我告诉她”类似话语,总能引来围观)

由此可见在使用微博的时候,人们的这种“偷窥”心理被得到很大的满足。

所以说,微博被称作是一个八卦平台,很有道理。

更有意思的是人们在各自“偷窥”好以后,还会拿来“谈‘,谈论这类话题大抵处于下面这三个目的:

1初识话题:

平时陌生人初次见面的时候,互相还没有什么了解,先谈论谈论微博上的内容;

2寒暄问候:

谈论公事的时候不会上来就直接进入主题吧;

3朋友闲聊:

朋友之间来往,经常把微博当作茶余饭后闲聊的话题。

看客是中国人固有的文化,恰恰正是因为互联网的存在把“看客”保护起来了,以前人们是要跑到事发地点,伸长脖子去看,而现在是躲在一个地方拿着高倍望远镜在那里看,最终一个个都成了“偷窥”者。

你说这样迎合大众文化习惯的微博怎么可能不火?

微博上的内容营养大吗?

不过我和朋友们在聊微博时会有这种感觉:

谈论微博上的内容多了就会觉得开始无聊了,或许是因为实际上谈论的这些微博内容,说实话和我们自己的生活没什么直接关联:

陈冠希喜欢谁跟我有什么关系?

雷士照明我干嘛要关注,我们家用的都是飞利浦的LED灯;

众多社会阴暗面的新闻只能让我更加生气,我能做的除了点击天使妈妈基金捐助一点金费后,就没有了。

类似的新闻也就扫过而已。

所以微博的内容就像是一个快速消费品,看了读了聊了然后就直接扔了,我们没有驻足停顿去思考微博的内容。

微博从限定140字数开始,就意味着微博的目的不是让你思考,而只是满足你的视觉冲击。

做一个比喻,拿电影来说,微博上的信息就是美国大片,冲击力强,但是也就那会儿新鲜。

所以之前说的时间长了感到无聊也实属正常。

当然也有纯“偷窥”不谈论的用户,大多此类用户是宅男宅女。

微博对于他们来说,就是精神食粮。

这些人无聊到一定境界了就开始刷微博了,看看有什么好笑的、好玩的、刺激的。

无聊是一种病,需要用精神刺激来治疗。

在平时上班路上看看暴走漫画的微博,调剂下心情还是很有意思的,但是你能想象一个人每天花5个小时以上在微博上闲逛是什么情况么?

XX权重查询站长交易友情链接交换网站建设,网站设计,企业建站就找313

回过头来看微博信息价值的问题。

如果你是一个有心人,你可能会拿一些用户群体没有那么大的网站和微博比较,去比较两者信息架构、信息价值的差异。

比如说知乎上的信息主要由很多问答形式呈现,这些信息相对微博就具体很多、专业很多、更有针对性。

信息,有个很有意思的特征:

一旦它具体了、和实际沾边了、不是空话了,价值就出来了。

比如说我刚刚登陆了知乎,列举一些问题给大家看看:

“2001~2003年小熊影视文艺论坛大量产出优质讨论的原因是什么?

”;

“什么叫朋克摇滚?

”;

“为什么用取景器拍照一段时间就眼花”。

这些都是很具体的问题,有的已经涉及到身边的事情,的确是很有营养的问题,为什么知乎上面能够出现这些问题,而微博上却只能找到很笼统、宽泛的信息?

两个重要的原因:

第一是内容形式:

知乎只能发送文字。

电脑屏幕每天都刺激着我们的视神经,那你知道我们的视神经对什么东西最敏感呢?

就如下面这张图所说的一样,最容易吸引视觉的是颜色,接着是图形,最后才到文字。

此外,比视觉更能吸引人关注的是听觉;比听觉更有吸引力的是视觉、听觉结合起来的形式,叫做视频。

视频、图片、图形、颜色这些因素所充斥的网络,对于中国网民,带来的结果是:

使人们更关注内容表面的东西,而不是里面的价值和内涵,所以导致有意思的图片我会去看,劲爆创意的视频我会去看;而大段的文字,诸如博客我只有在安静的时候会去读。

而文字的东西能够让人们只能关注内容,关注文字背后的价值,所以知乎上的问答内容,会更导向性地让人们去思考,然后去提问、去回答,从而创造价值。

当然光是“文字形式为主”这点还不够,因为XX个别贴吧也是文字形式为主,很多论坛也是,但是为什么最终就成了人们灌水吐槽的圣地呢?

第二个原因是用户群的特点。

这其实是知乎现在整体信息价值较高的最重要的原因,知乎的创始团队就是很有理想的一帮年轻人,真的配得上“AmbitiousTeam”这个称号(Teambition名字的来源)。

当年他们在网络上一开始引入的问题都是颇有营养的问题,以创业、互联网、设计这类话题为主。

人以群分,物以类聚,日后进到知乎的用户也逐渐养成了提出高级的、实用的问题的习惯。

前两天还看到一篇文章中总结的很好,说美国的互联网创业靠的是产品,中国靠得是运营。

尽管我们团队在早期很注重产品,但也不否认这一点。

毕竟在我们国家,技术人才实在是太多了,做出一个产品不是特别困难的事情,但产品做完了以后谁来用是一个很大的问题。

要是都是来砸场子的水军,那用户体验设计得再好的产品也会被“人民”给毁掉。

所以,在中国,产品的概念不应该只是一个网站,而更应该是一个系统,这个系统中很重要的一点就是用户,成败在最后往往靠的是这些人。

一个网站如果逐渐没有什么受众,到最后那肯定是要关掉的。

知乎也正是因为这两个原因走出了和微博完全