医学基础知识考试.docx

《医学基础知识考试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医学基础知识考试.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

医学基础知识考试

三、组织胚胎学

(一)绪论

1.组织学、组织、嗜酸性、嗜碱性的概念。

组织学:

研究正常人体微细结构及相关功能的一门科学。

组织:

细胞,细胞外基质。

类型:

上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织。

嗜酸性:

组织和细胞成分对酸性染料(如伊红)的亲和性。

嗜碱性:

组织和细胞成分对碱性染料(含有阳离子着色基团的染料,如苏木精、结晶紫、美蓝等)的亲和性。

2.HE染色法(苏木精—伊红染色法)

苏木精染液为碱性,主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色;伊红为酸性染料,主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色。

易于被碱性或酸性染料着色的性质称为嗜碱性(basophilia)和嗜酸性(acidophilia);而对碱性染料和酸性染料亲和力都比较弱的现象称为中性(neutrophilia)。

(二)上皮组织

1.上皮组织的结构特点。

特点:

排列紧密、形态规则少量的间质;极性(游离面、基底面);没有血管。

来源:

上皮组织来自胚胎时期的三个胚层

分类:

被覆上皮、腺上皮、感觉上皮

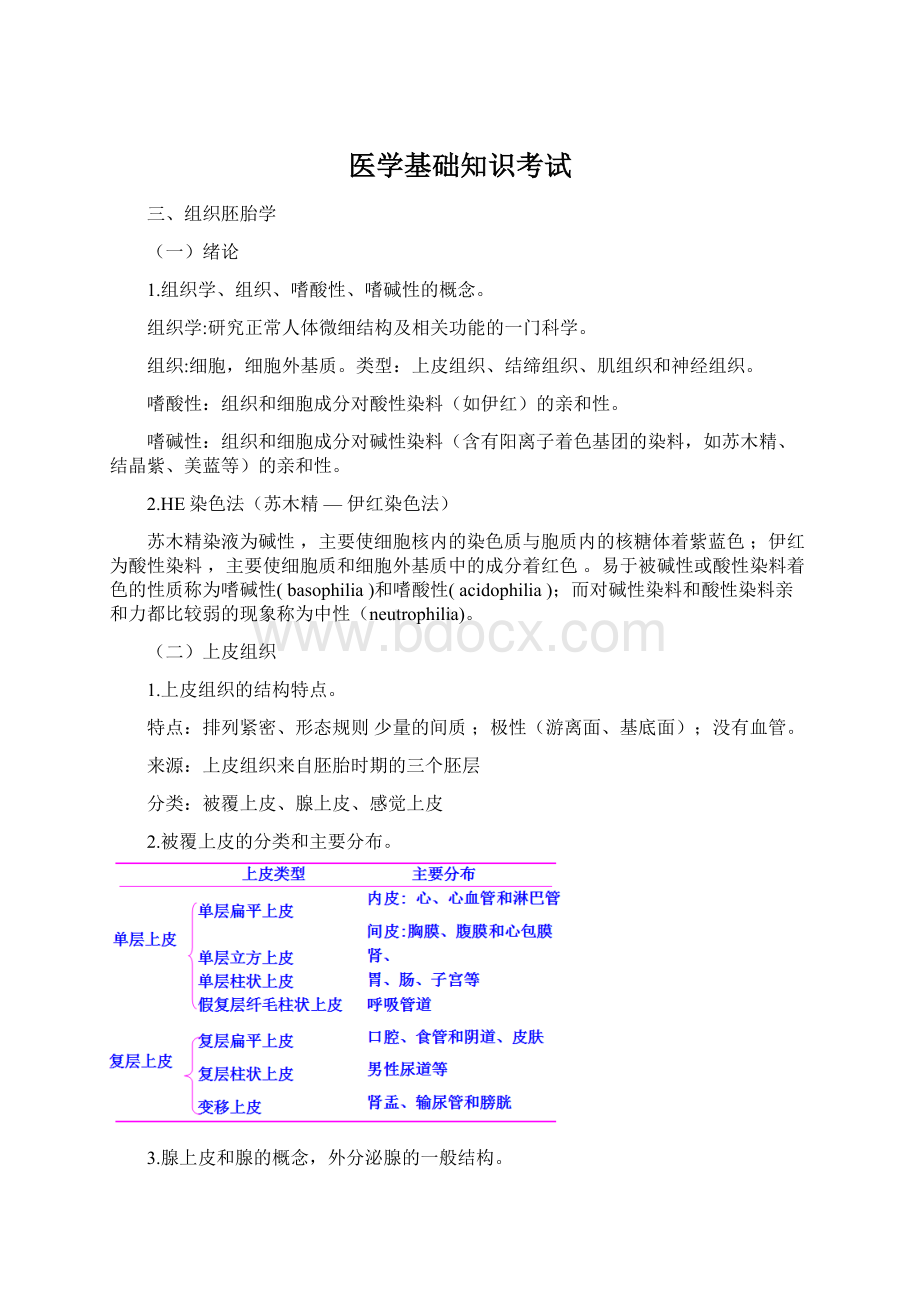

2.被覆上皮的分类和主要分布。

3.腺上皮和腺的概念,外分泌腺的一般结构。

腺上皮:

以分泌为主要功能的上皮称腺上皮。

腺:

以腺上皮为主要成分所构成的器官为腺。

外分泌腺结构:

导管、分泌部、腺泡、肌上皮细胞

分类:

细胞的数目(单细胞腺(杯状细胞)、多细胞腺);分泌部形状;分泌物的性质(浆液腺、粘液腺、混合腺)

4.上皮细胞的特殊结构(微绒毛、纤毛、紧密连接、中间连接、缝隙连接、桥粒、连接复合体、基膜)。

5.浆液性细胞和粘液性细胞的光、电镜结构特点。

(三)结缔组织

1.结缔组织的结构特点和分类。

结构特点:

1.细胞数量少,种类多,散在分布;2.细胞外基质多,形态多样化;3.细胞一般无极性。

功能:

连接、支持、营养、运输、保护

分类:

固有结缔组织(疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织、网状组织);

特殊结缔组织:

血液、淋巴、软骨和骨

2.成纤维细胞、巨噬细胞、浆细胞、肥大细胞的光电镜结构和主要功能。

成纤维细胞LM:

胞体较大,多突起;胞质弱嗜碱性;核大,着色浅,核仁明显

EM:

RER、GC发达

功能:

合成分泌胶原蛋白、弹性蛋白、蛋白多糖等,构成纤维和基质

巨噬细胞LM:

形状不规则,可有伪足;胞质嗜酸性,可含吞噬物;核小,深染

EM:

表面有许多皱褶、微绒毛;含大量溶酶体、吞噬体、吞饮泡和残余体。

细胞膜内侧有许多微丝和微管

功能:

吞噬作用、抗原提呈、分泌功能

浆细胞LM:

细胞呈圆形或卵圆形。

核圆形,多位于细胞一侧,呈车轮状。

胞质丰富,嗜碱性,核旁有一浅染区。

EM:

大量平行排列的粗面内质网和游离核糖体。

功能:

合成、分泌抗体

3.胶原纤维和弹性纤维的形态特点、分子构成和特性。

胶原纤维LM:

粉红色,直径0.5~10µm,波浪状,分支交织成网

EM:

为成束的胶原原纤维,后者直径20~200nm,有64nm周期性横纹

成分:

Ⅰ型与Ⅲ型胶原蛋白

特性:

韧性大,抗拉力强

弹性纤维LM:

HE染色呈淡红色,醛复红染色呈紫红色;直径0.2~1.0µm,细丝状,分支交织成网

EM:

弹性蛋白(位于中心)+微原纤维(由原纤维蛋白构成,位于外周)

特性:

富于弹性

胶原纤维和弹性纤维并存,赋予组织韧性和弹性,使器官兼能保持形态和具有可变性.

4.基质的分子构成和作用。

基质由生物大分子构成的无定形胶状物

①蛋白多糖:

由蛋白质和糖胺多糖组成(多糖包括透明质酸、硫酸软骨素、硫酸角质素、硫酸肝素等)功能——形成分子筛,有利组织液通过;限制细菌扩散

②纤维粘连蛋白:

连接媒介——分子表面具有与细胞、胶原及蛋白多糖结合的部位(即化学基团);对于细胞的分化和迁移也具有一定作用

③组织液:

毛细血管动脉端血浆成分渗出,在组织中与细胞进行物质交换后,部分于毛细血管静脉端回流入血,部分进入毛细淋巴管成为淋巴功能——构成细胞赖以生存的微环境;产生或回流障碍,导致组织脱水或水肿

5.疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织和网状组织的结构特点。

疏松结缔组织组成:

①细胞(成纤维细胞、巨噬细胞、浆细胞、肥大细胞、脂肪细胞、未分化的间充质细胞、白细胞)②纤维(胶原纤维、弹性纤维、网状纤维)③基质:

蛋白多糖、纤维粘连蛋白、组织液。

致密结缔组织纤维为主,纤维粗大,排列紧密;功能:

支持和连接。

(规则致密结缔组织、不规则致密结缔组织、弹性组织)。

脂肪组织由大量脂肪细胞群集构成,被疏松结缔组织分隔为脂肪小叶。

(黄色脂肪组织:

由单泡脂肪细胞构成;贮能、维持体温、保护。

棕色脂肪组织:

由多泡脂肪细胞构成;存在于新生儿,产能。

)

网状组织组成:

网状细胞、网状纤维和基质;分布:

造血和淋巴组织;功能:

构成造血组织和淋巴组织的基本成分,为血细胞发生和淋巴细胞发育提供微环境。

(四)血液

1.红细胞的结构、功能及网织红细胞的概念及意义。

红细胞:

双凹圆盘状,直径约7.5µm,无核,无细胞器,胞质内充满血红蛋白,故呈红色;Hb结合与运输O2和CO2,即供给全身细胞所需的O2,并带走细胞所产生的大部分CO2

网织红细胞:

新生的红细胞从骨髓进入血液,细胞内尚残留部分核糖体,用煌焦油蓝染色呈细网状,故称网织红细胞。

在血流中1天后完全成熟,核糖体消失。

临床意义——骨髓造血功能障碍和贫血疗效的评价。

2.血浆、血清、贫血的概念。

血浆:

水、血浆蛋白、脂蛋白、酶、激素、维生素、无机盐和各种代谢产物

血清:

血液凝固后析出的淡黄色、清亮液体

贫血:

是指全身循环血液中红细胞总量减少至正常值以下。

3.各类血细胞的正常值。

名称

类别

正常值

白细胞(WBC)

成人

儿童

新生儿

(4-10)×109/L

(5-12)×109/L

(15-20)×109/L

白细胞分类

中性粒细胞

嗜酸性粒细胞

嗜碱性粒细胞

淋巴细胞

单核细胞

杆状核1%-5%

分叶核50%-70%

0.5%-5%

0-1%

20%-40%

3%-8%

红细胞(RBC)

男性

女性

新生儿

儿童

(4.4–5.7)×1012/L

(3.8–5.1)×1012/L

(6–7)×1012/L

(4.0–5.2)×1012/L

血红蛋白(HB)

男性

女性

新生儿

13.0-17.0g/dl

11.0-15.0g/dl

17.0-20.0g/dl

血小板(PLT)

(100–300)x109/L

网织红细胞记数

成人

新生儿

0.5%–1.5%

0.3%-6.0%

4.五类白细胞的结构和主要功能。

中性粒细胞LM:

直径10~12um,胞质内含许多细小颗粒,染色浅,核呈杆状或分叶(嗜天青颗粒:

浅紫色,20%;特殊颗粒:

浅红色,80%)功能——趋化性(chemotaxis),脓细胞

嗜碱性粒细胞LM:

直径10~12µm,核分叶、S形或不规则;胞质内含大小不等、分布不均的嗜碱性颗粒。

分泌物(同肥大细胞):

嗜碱性颗粒含肝素、组胺、嗜酸性粒细胞趋化因子等,细胞质内有白三烯功能——参与过敏反应的形成

嗜酸性粒细胞LM:

直径10~15µm,核多2叶,胞质内充满粗大的鲜红色嗜酸性颗粒,内含组胺酶、芳基硫酸酯酶等功能——组胺酶分解组胺,芳基硫酸酯酶灭活白三烯,从而抑制过敏反应

单核细胞LM:

直径14~20µm;核呈肾形、马蹄铁形或不规则,染色质颗粒细而松散,着色浅;胞质弱嗜碱性呈灰蓝色,含许多嗜天青颗粒功能——进入结缔组织后分化成巨噬细胞

淋巴细胞LM:

小淋巴细胞:

6~8µm,胞质少,强嗜碱性,核圆有侧凹,染色质块状着色深;中淋巴细胞:

9~12µm,胞质较多,含少量嗜天青颗粒,核染色质略稀疏,着色略浅;大淋巴细胞:

13~20µm

分类:

1.胸腺依赖淋巴细胞(T细胞),于胸腺产生,占75%2.骨髓依赖淋巴细胞(B细胞),于骨髓产生,占10%~15%3.自然杀伤细胞(NK细胞),占10%

功能:

参与免疫应答,抵御疾病

5.血小板的光镜结构和功能。

血小板来源:

骨髓巨核细胞脱落的胞质小块

LM:

双凸圆盘状,直径2~4µm;受刺激后伸出突起;在血涂片上常聚集成群;分中央颗粒区(含血小板颗粒)和周边透明区

EM:

血小板表面吸附有血浆蛋白—有多种凝血因子。

透明区含有微管和微丝;颗粒区有特殊颗粒(α颗粒)、致密颗粒和少量溶酶体;有开放小管系和致密小管系

功能:

参与止血和凝血,促进内皮细胞增殖、修复血管。

寿命:

7~14天

6.造血干细胞和造血组细胞的概念。

造血干细胞起源:

卵黄囊血岛,出生后主要位于红骨髓、脾和淋巴结,少量于外周血

形态:

类似小淋巴细胞,即细胞体积相对较大,胞质富含核糖体

特性:

①强增殖潜能②多向分化③自我复制,终身保持数量恒定

造血祖细胞集落刺激因子作用于造血祖细胞,分化为各种血细胞(红系造血祖细胞:

EPO粒-单系造血祖细胞:

GM-CSF、IL-1等巨核细胞系造血祖细胞:

TPO)

(五)软骨和骨

1.软骨的一般结构和分类特点。

软骨:

软骨组织(由软骨细胞和软骨基质构成)和表面的软骨膜构成,软骨组织内无血管

分类:

1).透明软骨分布:

肋、关节、呼吸道

纤维:

胶原原纤维(Ⅱ型胶原蛋白),纤维细且折光率与基质相同,于HE染色切片不能分辨

基质:

含大量水

功能:

抗压性强,有一定的弹性和韧性

2).纤维软骨分布:

椎间盘、关节盘及耻骨联合

软骨细胞:

较小而少,成行分布于纤维束之间

纤维:

胶原纤维束平行或交叉排列

基质:

较少,弱嗜碱性

功能:

韧性强

3).弹性软骨分布:

耳廓、咽喉及会厌

纤维:

大量交织分布的弹性纤维,在软骨中部更为密集

功能:

有较强的弹性

2.骨组织的构成(骨基质,骨板、骨祖细胞,成骨细胞,骨细胞,破骨细胞)。

3.骨单位的结构和功能意义。

哈弗斯系统(骨单位):

指内、外环骨板之间的大量长柱状结构,由哈弗斯骨板和中央管构成

哈弗斯骨板:

4~20层,以中央管为中心呈同心圆排列(中央管:

内有小血管、神经及少量结缔组织;与穿通管相通)

4.长骨的一般组织学结构。

长骨的构成:

骨干、骨骺,表面覆盖骨膜和关节软骨;内为骨髓腔,骨髓充填其中

骨干=密质骨+少量松质骨

密质骨:

环骨板、哈弗斯系统、间骨板

穿通管:

横向穿行于骨板的管道,与骨干长轴垂直,内含血管、神经和结缔组织

骨骺:

主要由松质骨构成,表面有薄层密质骨

(六)肌组织

1.骨骼肌纤维的光镜与电镜结构,肌原纤维和肌节的概念,肌丝的分子构成。

LM:

胞体:

长圆柱状,直径10~100µm,长1~40mm;胞核:

椭圆形,数十至数百个,位于周边;胞质:

充满肌原纤维,与肌纤维长轴平行排列,有周期性横纹:

①暗带(A带),中央有H带,H带中央有M线;②明带(I带),中央为Z线

肌节:

相邻2条Z线之间的一段肌原纤维,由1/2I带+A带+1/2I带构成,长1.5-3.5µm,是骨骼肌纤维结构和功能的基本单位

EM:

肌原纤维、横小管、肌浆网

肌原纤维由粗肌丝和细肌丝构成;肌原纤维间有肌浆网,大量线粒体、糖原、肌红蛋白

粗肌丝:

①分布:

肌节中央,长贯暗带,中央固定于M线,两端游离;②结构:

长约1.5µm,直径15nm;由肌球蛋白组成,肌球蛋白为豆芽状,分头杆两部分,头部为横桥,有ATP酶活性

细肌丝:

①分布:

一端固定于Z线,一端伸入粗肌丝间,中止于H带外侧;②形状:

长约1µm,直径5nm;③组成:

肌动蛋白(有与肌球蛋白头部结合的位点)、原肌球蛋白、肌钙蛋白(可与Ca2+结合)

2.心肌纤维的结构特点,闰盘的光、电镜结构和功能。

心肌:

分布于心脏,收缩具自动节律性,无肌卫星细胞

LM:

①不规则的短圆柱状,有分支,互连成网②核1~2个,居中③有周期性横纹,肌原纤维位于周边,核周胞质染色浅,内含脂褐素④细胞以闰盘连接

EM:

有粗肌丝、细肌丝和肌节①肌原纤维粗细不等,其间线粒体丰富②横小管位于Z线水平③肌浆网的纵小管不发达,终池小而少;与横小管形成二联体④闰盘横位部分有中间连接和桥粒;纵位部分存在缝隙连接,便于细胞间化学信息交流和电冲动传递,使心肌舒缩同步化

3.平滑肌纤维的光镜结构特点。

平滑肌:

广泛分布于中空性器官管壁内

LM:

①长梭形,大小因所在部位和器官的功能状态而异②无横纹,胞质嗜酸性③单核,杆状或椭圆形

4.骨骼肌纤维的收缩原理。

肌丝滑动原理:

①运动神经末梢将冲动传递给肌膜②兴奋经横小管传递给肌浆网,释放Ca2+③Ca2+与肌钙蛋白结合,使原肌球蛋白和肌钙蛋白构型变化,肌动蛋白上的肌球蛋白结合位点暴露,与肌球蛋白横桥结合④ATP被分解释放能量,横桥弯曲,将细肌丝牵引向M线⑤细肌丝向M线滑动,明带、肌节、肌纤维均收缩⑥Ca2+被泵回肌浆网,肌钙蛋白等复原,肌纤维松弛

(七)神经组织与神经系统

1.神经组织的构成。

神经组织由神经细胞和神经胶质细胞组成,为神经系统的主要组织成分

2.神经元的光镜与电镜结构特点(树突、轴突、尼氏体、神经原纤维)、功能及分类。

胞体:

尼氏体LM:

强嗜碱性,粗块状或小颗粒状;EM:

RER和游离核糖体;功能:

合成复制细胞器所需的结构蛋白、合成神经递质所需的酶类、神经调质

神经原纤维LM:

在镀银染色切片中,呈棕黑色细丝,交错排列成网,并伸入树突和轴突;EM:

由神经丝和微管构成。

神经丝是由神经丝蛋白构成的中间丝;功能:

构成神经元的细胞骨架,微管还参与物质运输

树突:

每个神经元有一至多个树突,从树突干发出许多分支,树突内胞质的结构与胞体相似,在分支上有大量棘状的短小突起,称树突棘。

功能——极大地扩展了神经元接受刺激的表面积

轴突:

每个神经元有一条轴突,由轴丘发出,此区无尼氏体,染色淡,比树突细,直径均一,有侧支呈直角分出。

轴突末端的分支较多,形成轴突终末胞膜称轴膜。

起始段轴膜厚,产生神经冲动,沿轴膜向终末传递。

胞质称轴质,无尼氏体,含神经丝、微管、微丝等,参与物质运输①慢速轴突运输②快速顺向轴突运输③快速逆向轴突运输

分类:

按神经元的突起数量:

①多极神经元②双极神经元③假单极神经元

按神经元的功能分:

①感觉神经元②运动神经元③中间神经元

按神经元轴突的长短分:

①高尔基I型神经元:

长轴突②高尔基II型神经元:

短轴突

3.突触的结构和功能。

结构:

由突触前成分、突触间隙、突触后成分构成。

①突触前成分:

即突触小体,为神经元的轴突终末,呈球状膨大;内有突触小泡(synapticvesicle),含神经递质或调质;突触前膜较厚,含钙离子通道②突触后成分:

突触后膜含神经递质和调质的受体

功能:

神经元与神经元之间、神经元与效应细胞之间传递信息

4.有髓与无髓神经纤维的结构和功能特点。

有髓神经纤维:

施万细胞呈长卷筒状套在轴突外;相邻施万细胞间的狭窄处称郎飞结,相邻两个郎飞结间的一段神经纤维称结间体,一个结间体的外围部分即为一个施万细胞

无髓神经纤维:

施万细胞为不规则的长柱状,表面有数量不等、深浅不同的纵行凹沟,纵沟内有较细的轴突,施万细胞的膜不形成髓鞘,一条无髓神经纤维可含多条轴突,由于相邻的施万细胞衔接紧密,无郎飞结

5.神经胶质细胞的分类、形态特点和主要功能。

分类:

星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞、室管膜细胞、施万细胞、卫星细胞

功能:

在神经元与神经元之间,神经元与非神经细胞之间,除突触部位以外,都被神经胶质细胞分隔、绝缘,以保证信息传递的专一性和不受干扰

星形胶质细胞:

体大,呈星形多突起,核圆或卵圆形,胞质内含胶质丝(胶质原纤维酸性蛋白构成的中间丝)功能——①支持和绝缘②突起末端可扩大形成脚板,在脑和脊髓表面构成胶质界膜;在血管周围形成神经胶质膜,参与构成血-脑屏障③分泌神经营养因子④组织损伤时,细胞增生形成胶质瘢痕

少突胶质细胞:

胞体较小,突起较少;突起末端扩展成扁平薄膜,包卷神经元的轴突形成髓鞘功能——是中枢神经系统的髓鞘形成细胞

小胶质细胞:

最小,胞体细长或椭圆,核小、染色深;突起细长有分支,表面有许多棘突。

由血液单核细胞迁入演变而成,在中枢神经系统损伤时转变为巨噬细胞,具有吞噬作用

施万细胞:

参与PNS中神经纤维的构成,于有髓神经纤维和无髓神经纤维中的施万细胞的形态和功能有所差异。

施万细胞的外表面有基膜。

分泌神经营养因子,促进受损伤的神经元存活及其轴突再生

卫星细胞:

是神经节内包裹神经元胞体的一层扁平或立方形细胞,核圆,染色质较浓密;细胞外表面有基膜

6.各种运动神经末梢和感觉神经末梢的一般结构和作用,运动终板的概念。

感觉神经末梢是感觉神经元(假单极神经元)的周围突末端,感受环境刺激并转化为神经冲动,可分为:

游离神经末梢(为感觉神经纤维终末分支,分布于表皮、角膜、各种结缔组织;感受温度、应力和某些化学物质的刺激,参与产生冷、热、轻触和痛觉)、

触觉小体(分布——真皮乳头,于手指最多;结构——卵圆形,长轴与皮肤表面垂直;小体外包结缔组织被囊,内有许多横列的扁平细胞;感觉神经纤维末梢盘绕在扁平细胞间;功能——感受应力刺激,参与产生触觉)、

环层小体(分布——皮下组织、腹膜、肠系膜、韧带、关节囊等处;结构——体大,圆或卵圆形,中央有一均质状圆柱体,内含神经纤维末梢,周围多层扁平细胞呈同心圆排列;功能——感受较强的应力,参与产生压觉和振动觉)、

肌梭(分布——骨骼肌内;结构——梭形,表面有结缔组织被囊;内含数条细的梭内肌纤维,核成串排列或集中在肌纤维中段;感觉神经末梢缠绕肌纤维中段,运动神经末梢分布在肌纤维两端;功能——为本体感受器,感受骨骼肌的舒缩状态,参与调节骨骼肌活动)

运动神经末梢是运动神经元的轴突在肌组织和腺体的终末结构,支配肌纤维的收缩和腺体的分泌,可分为:

躯体运动神经末梢(运动终板):

分布——骨骼肌;LM——运动神经元轴突末端反复分支,每一分支呈葡萄状终末与一条骨骼肌纤维形成突触;又称神经肌连接;EM——骨骼肌纤维表面凹陷为浅槽,槽底肌膜即突触后膜,有许多皱褶;轴突终末即突触小体,嵌入浅槽,突触小泡内含乙酰胆碱;功能——支配骨骼肌收缩

内脏运动神经末梢:

分布——心肌,内脏及血管平滑肌,腺体;结构——无髓神经纤维分支末段呈串珠样膨体,贴附于细胞表面或穿行于细胞之间,与细胞建立突触;功能——控制或调节肌细胞收缩、腺体分泌

7.血-脑屏障的构成和作用。

构成:

连续毛细血管的内皮(细胞间有紧密连接);基膜;神经胶质膜

功能:

阻止血液中某些物质进入脑,选择性允许营养和代谢产物通过,维持脑内环境稳定

(八)眼和耳

1.眼球壁的三层结构。

2.视网膜视部的四层结构和各层细胞的结构特点及功能。

1)色素上皮层:

由色素上皮细胞(单层立方)构成;功能——防止强光损害;吞噬视细胞膜盘;储存维生素A

2)视细胞层:

视杆细胞:

含视紫红质,感弱光,缺乏则导致夜盲症

视锥细胞:

含视色素,感强光和颜色,缺乏则导致红(或绿)色盲

3)双极细胞层:

双极细胞(中间神经元)

4)节细胞层:

节细胞(多极神经元)组成,树突与双极细胞形成突触,轴突汇聚成视神经离开眼球

3.黄斑、中央凹和视盘的概念和特点。

黄斑:

位于视网膜后极的浅黄色区域,正对视轴;中央凹处只有色素上皮和视锥细胞,视锥细胞与侏儒双极细胞和侏儒节细胞间形成一对一的联系,是视觉最敏锐的部位

视盘:

又称视神经乳头,位于黄斑鼻侧,视神经穿出处,无感光细胞,为盲点

4.内耳感受器的名称、结构特点和功能。

(九)循环系统

1.心脏的层次结构;心传导系统的组成。

结构:

1)心内膜2)心肌膜3)心外膜4)心瓣膜

传导系统:

位于心壁内,由特殊心肌细胞组成,包括窦房结、房室结、房室束、室间隔两侧的左右房室束及其分支,发生冲动,并将冲动传导到心脏各部分,使心房肌和心室肌有节律收缩。

组成细胞有三种:

1)起搏细胞2)移行细胞3)普肯耶纤维

2.动脉的一般结构特点及各种动脉的区别。

大动脉:

1)内膜:

内皮有W-P小体;内皮下层较厚;2)中膜:

很厚,40~70层弹性膜环形平滑肌和少量胶原纤维;3)外膜:

LCT、血管和神经分布;4)内、外弹性膜不明显,三层分界不清功能——将心脏间断的射血转变为血管中持续的血流

中动脉:

1)内膜:

内皮下层较薄,内弹性膜明显;2)中膜:

较厚,10~40层环形平滑肌夹有弹性纤维和胶原纤维;3)外膜:

LCT;4)多数中膜和外膜交界处有明显的外弹性膜功能——在神经支配下收缩和舒张,可调节分配到身体各部和各器官的血流量

小动脉:

0.3~1mm,较大的有内弹性膜,中膜几层平滑肌,一般无外弹性膜,为肌性动脉功能——在神经支配下收缩和舒张,能显著地调节组织局部血流量和血压

微动脉:

<0.3mm,无内、外弹性膜,中膜有1~2层平滑肌功能——调节器官局部血流量,形成外周阻力,维持血压

3.动脉和伴行静脉的区别。

静脉结构特点:

壁薄,腔大,不规则;三层膜分界不清;平滑肌和弹性纤维减少,CT增多;外膜变厚,营养血管丰富;有些静脉有静脉瓣

4.毛细血管的类型、结构和功能。

1)连续毛细血管:

内皮细胞连续,由紧密连接封闭细胞间隙,基膜完整,胞质内有大量吞饮小泡,以吞饮小泡方式在血液和组织液之间进行物质交换;分布于结缔组织、肌组织、中枢神经系统、胸腺和肺等处

2)有孔毛细血管:

内皮细胞胞质部极薄,有内皮窗孔(直径60~80nm),一般有隔膜封闭;窗孔为物质交换的途径;分布于胃肠黏膜、一些内分泌腺和肾血管球等处

3)窦状毛细血管(血窦):

管腔较大且不规则;内皮细胞间隙较大,血细胞或大分子物质可通过细胞间隙出入血液;分布于肝、脾、骨髓和一些内分泌腺,不同器官内的血窦结构有较大差别

(十)皮肤

1.表皮的分层和角化。

分层:

基底层、棘层、颗粒层、透明层、角质层

角化:

由基底层到角质层的结构变化,反映角质形成细胞增殖、迁移、逐渐分化为角质细胞、然后脱落的过程;与此伴随的是角蛋白及其它成分的合成的量与质的变化

2.非角质形成细胞的名称、结构和功能。

1)黑素细胞:

胞体散在于基底细胞间,突起伸入基底细胞和棘细胞间。

电镜下胞质富含粗面内质网、高尔基复合体,有特征性的黑素体,合成黑色素后,转变为黑素颗粒;黑素颗粒转移至角质形成细胞内。

功能——黑色素吸收紫外线,保护皮肤

2)朗格汉斯细胞:

散在于棘细胞浅层,胞质内含伯贝克颗粒。

功能——为抗原提呈细胞。

3)梅克尔细胞:

位于基底层,呈扁平形,有指状突起伸入角质形成细胞之间。

基底部胞质含致密核心小泡。

3.真皮的结构层次和特点。

1)乳头层:

由疏松结缔组织向表皮凸入,形成真皮乳头,扩大表皮与真皮的连接面有丰富的毛细血管和游离神经末梢;在手指等部位含较多触觉小体

2)网织层:

为较厚的致密结缔组织,由粗大胶原纤维交织成网,有弹性纤维含血管、淋巴管、神经;深层有环层小体

4.皮肤附属器(毛发,毛囊,皮脂腺,立毛肌和汗腺)的结构特点。

1)毛:

毛干和毛根、毛囊、毛球、毛乳头、立毛肌

2)皮脂腺:

位于毛囊和立毛肌之间;分泌部、导管;功能——分泌皮脂,润滑皮肤

3)汗腺:

为单曲管状腺,分泌汗液,调节体温,湿润皮肤,排泄废物

4)立毛肌:

与皮肤表面成钝角的一束平滑肌,连接毛囊和真皮;收缩使毛发竖立

(十一)免疫系统

1.淋巴细胞的分类及在免疫应答中的作用。

1)T细胞:

细胞毒性T细胞(Tc细胞):

通过释放穿孔素和颗粒酶,直接攻击带异抗原的肿瘤细胞、病毒感