《醉翁亭记》优课教案.docx

《《醉翁亭记》优课教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《醉翁亭记》优课教案.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

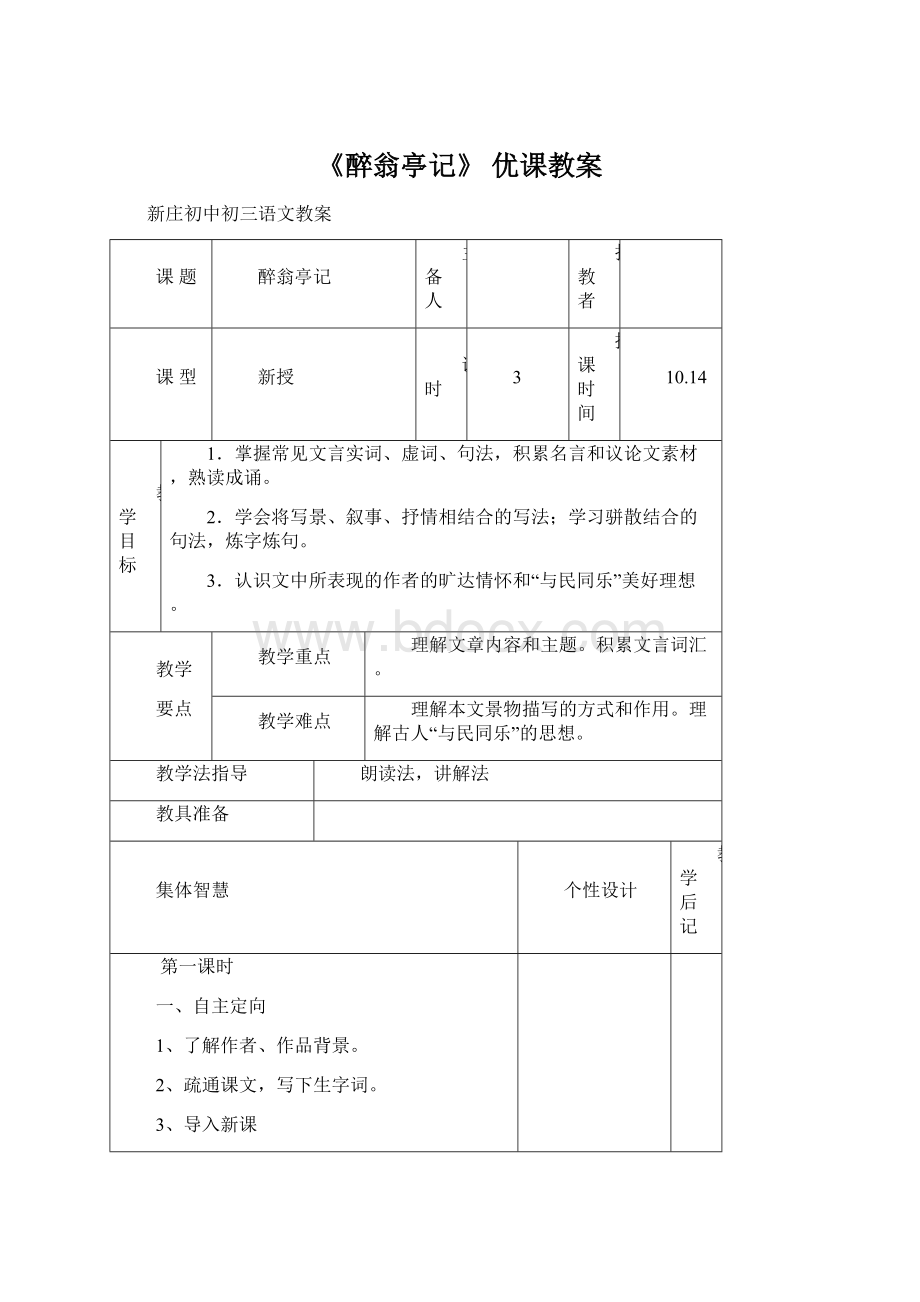

《醉翁亭记》优课教案

新庄初中初三语文教案

课题

醉翁亭记

主备人

执教者

课型

新授

课时

3

授课时间

10.14

教学目标

1.掌握常见文言实词、虚词、句法,积累名言和议论文素材,熟读成诵。

2.学会将写景、叙事、抒情相结合的写法;学习骈散结合的句法,炼字炼句。

3.认识文中所表现的作者的旷达情怀和“与民同乐”美好理想。

教学

要点

教学重点

理解文章内容和主题。

积累文言词汇。

教学难点

理解本文景物描写的方式和作用。

理解古人“与民同乐”的思想。

教学法指导

朗读法,讲解法

教具准备

集体智慧

个性设计

教学后记

第一课时

一、自主定向

1、了解作者、作品背景。

2、疏通课文,写下生字词。

3、导入新课

在日常生活中,我们经常会听到有人在讲一些事情时,说到某人“醉翁之意不在酒”。

原是作者自说在亭子里真意不在喝酒,而在于欣赏山里的风景。

后用来表示本意不在此而在别的方面。

比如:

老师这堂课刚开始,就举了这个例子,真是“醉翁之意不在酒”啊。

没错,今天我不只是想举一名句为例,还想和大家一起来学学它的原文——欧阳修的《醉翁亭记》。

二、合作交流

1.作者作品简介。

《醉翁亭记》选自《欧阳文忠公文集》,作者欧阳修,字永叔,号醉翁,又号六一居士,江西永丰人,北宋文学家、史学家。

四岁丧父,家境贫寒,母以荻杆画地教读。

24岁考取进土,先后在地方和朝廷任职,官至枢密副使、参知政事(副宰相)。

早年支持范仲淹,要求在政治上有所改革。

主张文章应“明道”“致用”,是北宋古文运动的领袖,所作散文说理畅达,抒情委婉,名列“唐宋八大家”之一。

本文是庆历六年作者因支持范仲淹的政治改革被贬为滁州太守时写的。

文章极其生动的描写了醉翁亭的秀丽环境和变化多姿的自然风光,并勾勒出一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者的政治理想和娱情山水以排遣抑郁的复杂感情。

2.解题。

欧阳修被贬为滁州太守后,心情郁闷,他经常去滁州西南的琅琊山饮酒抒怀,并与山寺内的住持智仙和尚结为莫逆之交。

智仙为方便好友游访,便在半山腰修建了一座亭子,供欧阳修休息、饮酒。

欧阳修用自己的别号“醉翁”为这座亭子命名。

后来,便写了《醉翁亭记》。

3.朗读全文,整体感知

⑴.落实下列字词的读音:

滁(chú)壑(hè)蔚(wèi)琅琊(lángyá)潺(chán)酿(niàng)辄(zhé)霏(fēi)瞑(míng)晦(huì)伛偻(yǔlǚ)洌(liè)肴(yáo)蔌(sù)酣(hān)弈(yì)觥(gōng)颓(túi)阴翳(yì)

⑵.学生放声自读课文。

4.自主学习、合作翻译

(补充翻译内容)

第1段:

“也”:

表陈述。

“壑”:

山谷。

“蔚然”:

草木茂盛的样子。

“而”:

并且。

“深秀”:

幽深秀“者”:

的,这里指地方,山。

“山”:

名词活用作状语。

意为沿着山路“潺潺”:

象声词,水声。

“而”:

表并列。

“于”:

从。

“回”:

回环。

“翼然”:

像鸟儿张开双翅的样子。

“临”:

临居。

“于”:

在。

“者”:

表示定语后置,此句之意即“有翼然临于泉上之亭”。

“作”:

建造。

“者”:

……的人。

“也”:

表肯定。

“名”:

定名。

“太守自谓也”:

是太守用自己的别号来称它。

“于”:

到。

“辄”:

总是,就。

“曰”:

称为。

“意”:

意思,意趣。

“乎”:

于。

“也”:

表感叹。

“而”:

表承接。

第2段:

“若夫(fú)”:

像那。

“而”:

表承接。

“霏”:

云气,云雾。

“开”:

散开,消散。

“归”:

返回,归聚。

“穴”:

洞穴。

“暝”:

昏暗。

“晦明”:

阴暗明亮。

“者”:

的,这里指情形。

“芳”:

花卉。

“发”:

盛开。

“幽香”:

清幽的香气。

“佳”:

美好,好。

“秀”:

茂盛。

“风霜高洁”:

即“风高霜洁”,天高气爽,霜色洁白。

“四时”:

春、夏、秋、冬四季。

“而”:

连接状语与谓语。

“而”:

因而。

“亦”:

也。

“穷”:

尽。

“也”:

表感叹。

5、参考译文:

1-2节

滁州城的四面都是山。

它西南方向的山峦,树林和山谷尤其优美,远远看去树木茂盛、幽深秀丽的,是琅琊山啊。

沿着山路走六七里,渐渐地听到潺潺的水声,(又看到一股水流)从两个山间飞淌下来的,是酿泉啊。

山势回环,道路弯转,有一个亭子四角翘起像鸟张开翅膀一样坐落在泉水边的,是醉翁亭啊。

造亭子的人是谁?

是山里的和尚智仙啊。

给它起名的是谁?

是太守用自己的别号称它的。

太守和宾客来这里饮酒,喝得少也总是醉,而年龄又最大,所以给自己起了个别号叫“醉翁”。

醉翁的心意不在酒上,而在山光水色中啊。

游赏山水的乐趣,有感于心而寄托在酒上罢了。

要说那太阳出来而林间的雾气散了,烟云聚拢而山谷洞穴昏暗了,这明暗交替变化的景象,就是山中的早晨和晚上。

野花开放而散发出幽微的香气,美丽的树木枝繁叶茂而一片浓阴,秋风浩浩,天气晴好,霜露洁白,水流减少,石头裸露,这是山中的四季景色。

早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,而那快乐也是无穷无尽的。

三、当堂评估(内容见课课练)

四、课后延展

唐宋八大家之欧阳修

欧阳修(1007—1072),北宋政治家、文学家。

唐宋八大家之一。

字永叔,号醉翁,晚号六一居士。

吉州永丰(今属江西)人。

欧阳修自称庐陵人,因为吉州原属庐陵郡。

欧阳修幼年丧父,在寡母抚育下读书。

仁宗天圣八年(1030)进士。

次年任西京(今洛阳)留守推官,与梅尧臣、尹洙结为至交,互相切磋诗文。

景佑元年(1034),召试学士院,授任宣德郎,充馆阁校勘。

景佑三年,范仲淹因上章批评时政,被贬饶州,欧阳修为他辩护,被贬为夷陵(今湖北宜昌)县令。

康定元年(1040),欧阳修被召回京,复任馆阁校勘,后知谏院。

庆历三年(1043),范仲淹、韩琦、富弼等人推行“庆历新政”,欧阳修参与革新,提出了改革吏治、军事、贡举法等主张。

庆历五年,范、韩、富等相继被贬,欧阳修也被贬为滁州(今安徽滁州)太守。

第二课时

一、自主定向

1、尝试背诵1-2节。

2、介绍欧阳修

二、合作交流

(一)、自主学习、合作翻译

1、第3段:

“至于”:

连词,表示另提一事。

“负者歌于途,行者休于树”:

这两句是交互的,意即歌于途的有负者,也有行者,休于树的有行者,也有负者;“负者”,背负着东西的人;“于”,在;“行者”,行走在道上的人;“休”,休息。

“前者”:

前面的人。

“伛偻提携”:

老老小小的行人;“伛偻”:

驼背,这里指年老人:

“提携”:

牵扶,这里指带领着孩童。

“绝”:

断。

“者”:

的,这里指情形,情景,以下三个“者”,意同此。

“临”:

到。

“渔”:

捕鱼,捉鱼。

“而”:

因而。

“酿”:

造酒。

“为”:

成为。

“洌”:

酒清而醇。

“山肴”:

野味;“肴”,鱼肉之类的荤菜。

“野蔌”:

野菜;“蔌”,蔬菜。

“杂然”:

交错的样子,这里有随便之意;“杂”,错杂。

“陈”:

陈列。

“宴”:

宴会,设宴款待宾客。

“酣”:

酣畅,饮酒尽兴。

“非丝非竹”:

不是弹琴奏乐;“丝”,弦乐器;“竹”,管乐器。

“中”:

射中目标。

“弈”:

围棋。

“觥筹交错”:

欢快畅饮的场面;“觥”,酒杯;“筹”,酒筹,行酒令时用以记数的签子;“交错”,相互往来。

“苍颜”:

苍老的面容。

“颓然”:

这里指醉倒的样子;“颓”,倒塌坠落。

“乎”:

于,在。

第4段:

“已而”:

不久“而”:

表并列。

“阴”:

通假“荫”,覆“翳”:

遮蔽。

“鸣声上下”:

树上树下到处是鸟鸣声“去”:

离去。

“而”:

因而。

“然而”:

但是。

“而”:

却。

“而”:

连接状语与谓语。

“其”:

指自己。

“其”:

他们,指众宾客。

“以”:

用。

“者”:

的,指人。

“谓”:

通假“为”,是。

2、3-4节译文

至于背着东西的人在路上歌唱,走路的人在树下休息,前面的呼喊,后面的应答,老人弯着腰,小孩由大人抱着领着,来来往往,络绎不绝的,是滁州人们的出游啊。

到溪边来钓鱼,溪水深鱼儿肥;用泉水来酿酒,泉水甜酒水清,山上野味菜蔬,杂七杂八摆放在面前的,这是太守的酒宴啊。

酒宴上的乐趣,没有管弦乐器(助兴),投壶的投中了,下棋的下赢了,酒杯和酒筹杂乱交错,起来坐下大声喧哗,是众位宾客快乐的样子。

脸色苍老、头发花白,醉醺醺地坐在人群中间,这是太守喝醉了。

不久夕阳落到西山上,人的影子散乱一地,是太守回去、宾客跟从啊。

树林茂密阴蔽,上下一片叫声,是游人走后鸟儿在欢唱啊。

然而鸟儿(只)知道山林的乐趣,却不知道游人的乐趣;游人知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守以他们的快乐为快乐啊。

醉了能和他们一起快乐,酒醒后能写文章表达这种快乐的,是太守啊。

太守是谁?

就是庐陵人欧阳修啊。

3、词语小结,重在积累

而:

1.表并列例:

泉香而酒冽(轻读)

2.表承接例:

太守归而宾客从也(轻读)

3.表修饰例:

杂然而前陈者(轻读)

4.表转折例:

而不知人之乐(重读)

也:

1.表陈述 例:

环滁皆山也。

2.表肯定 例:

山之僧智仙也。

3.表感叹 例:

在乎山水之间也

于:

1.从 例:

水声潺潺而泻出于两峰之间。

2.在 例:

有亭翼然临于泉上。

3.到 例:

太守与客来饮于此。

4、引导背诵、尝试背诵

(检查学生背诵情况。

通过背诵增强学生的语感)

5、复述全文

学生在上节课翻译全文的基础上,要求他们复述《醉翁亭记》的内容大意,培养学生的想象力和口头表达能力。

为接下来的文章鉴赏做基础。

6、逐段分析,探究鉴赏,鉴赏第1段。

此段概括写了亭子的环境和亭子命名的由来。

写亭子的环境,作者是从哪里落笔?

如何观察,按什么顺序写的?

写亭子的命名作者是如何一步一步结合抒情的?

三、当堂评估(内容见课课练)

四、课后延展

背诵全文

第三课时

一、自主定向

1、复习解释和翻译。

2、导入新课。

二、合作交流

1、鉴赏第2段。

作者写了哪些风景?

按照什么顺序写的?

你的感受如何?

总结:

在作者的眼中,醉翁亭山间朝暮四时无一不美,清晨,日驱云雾,怡红快绿顿现眼前,傍晚云归山谷,让人遐想神驰。

春天,野花香气无处不散,夏季绿树成阴,微风习习。

秋天天高气爽,霜色洁白,冬日里的嶙峋怪石令人感受到的是另一种诗情画意,真是美不胜收,难怪作者抒发到“朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也”。

2、鉴赏第3段。

“一切景语皆情语”,在作者的眼里,他周围的景物无一不美,这也说明了他的心情是十分快乐的,他的心情为什么这么好呢?

我们看第三自然段共有四句话(一个也字一句),若每一句话为一幅图时,我们可命名为:

滁人游图、太守宴图、众宾欢图、太守醉图。

看课文分析:

为什么写太守宴图之前先写滁人游?

滁人游图中共写了哪几种人?

太守宴图中有哪些佳肴?

众宾欢宴图中,众宾的行为和神态如何?

太守醉图中,太守的面目和神态怎样?

总结:

这就应了我们刚刚学过的《岳阳楼记》中的“后天下之乐而乐”,太守周围的人情事物无一不让他愉悦动情,驼背弯腰的龙钟老人,天真活泼的少年儿童,络绎不绝的游人,一切都那么有生气有色泽。

在他所治理的滁州这一方水土,可谓政通人和,百姓安居乐业,快乐无比,太守自然也就乐得其醉了,他沉醉于这方山水之乐,也更沉醉于与民同乐之中。

3、鉴赏第4段:

在第四段中,作者用两个相同的句式点出了四种乐,即:

山林之乐、禽鸟之乐、游人之乐、太守之乐。

思考:

这些乐中谁的乐的涵义最丰富?

乐的涵义有哪一些呢?

(可先作提示,结合当时的历史背景和作者的政治生涯考虑。

)

总结:

在这篇文章中,我们看到了作为一方太守的作者,目接山水之乐而乐,耳听禽鸟之声而乐,眼见滁州游人之乐而乐。

这正是宋人“后天下之乐而乐”高远理想的一种执著追求。

但是这美好的人生境界毕竟只是在作者所治理的滁州局部一方闪现,而在作者曲折的政治生涯和所生活的忧患丛生的北宋生活中,再现的则是那种力不从心、年迈无力的感觉,这也正是他39岁便以翁自居的原因。

充满忧患的社会迫使作者在闲适生活中寻觅愉悦之境,而他所觅得的愉悦之境又难以摆脱整个社会忧患阴影的笼罩,故意做出来的平静毕竟掩饰不住政治失意所带来的凄凉心情,在冲淡纤秾,疏野超诣的外在形式下,带有深深的孤寂和凄苦,在秀美山水之间悄然流动着的一股若隐若现的忧郁和悲哀,却是“先天下之忧而忧”。

板

书

设

计

醉翁亭记

《中国人失掉自信力了吗》教案

【教学目的】

1、了解驳论文的特点,学习驳论文的写法。

(教学重点)

2、理解重要语句的深层含义。

(教学重点)

3、体会鲁迅先生的忧患意识和爱国精神,弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识,增强民族自信心,自豪感。

【教学准备】教学课件

【教学课时】三课时。

第一课时

〖教学要点〗

疏通课文,弄清写作背景。

〖教学过程〗

一、导入新课

有人说,新世纪的第一年──2001年是“中国年”,申奥成功,加入WTO,国足出线等等,喜事不断,中国人感到从未有过的幸福,自豪;然而,70多年前的中国是怎样的面貌呢?

那时的中国人又是怎样的精神状态呢?

当时,有一位思想的巨人,顽强的战士,以犀利的目光洞悉着这一切,一次次振臂呐喊,一次次冲锋陷阵──他,就是鲁迅先生。

今天,我们来学习他的一篇杂文《中国人失掉自信力了吗》,(板书课题),看看我们能从中得到什么新的启发,学到怎样的做人,作文的方法。

二、解题

本文是一篇驳论文。

这种文体一般是先指出对方错误的实质,或直接批驳(驳论点),或间接批驳(驳论据,驳论证);继而针锋相对地提出自己的观点并加以论证。

从广义上来看,这又是一篇杂文,短小精悍,写法灵活。

其杂文有“匕首”,“投枪”之喻。

本文属鲁迅后期杂文,鲁迅写这篇文章之前的一个月,肺病已相当严重。

文章写完之后的两个多月,写了《病后杂谈》,还致信杨霁云,自称是在敌人和“战友”的夹攻下的“横战”。

可是,健康的恶化和精神的压力,并没有影响他对世事的热忱关注。

课题《中国人失掉自信力了吗》聚焦当时社会的热点问题,把要谈的对象──“中国人”和事件──“失掉自信力了吗”直接放在标题上,能引起读者的思考和阅读欲望。

三、写作背景

本文写于“九一八”事变三周年之后。

中国近代本来就国运积弱,屡遭欺侮,“九一八”事变又在许多中国人心中投下失败的阴影,国内悲观论调一时甚嚣尘上,然而鲁迅却凭着对社会现状的洞悉,发出中国人当自信自强的呐喊,实在难能可贵。

四、疏通课文

1、弄清字词障碍:

搽(chá)玄(xuán)虚省(xǐng)悟自欺欺人

脊(jǐ)梁渺(miǎo)茫诓(kuāng)骗怀古伤今为民请命

2、朗读全文。

3、思考问题:

对方的错误观点是什么?

作者为什么认为它是错误的?

作者正面提出的观点是什么?

作者提出观点的依据是什么?

明确:

对方的错误观点是“中国人失掉自信力了”,因为信“地”信“物”信“国联”,从来就没有相信过自己:

而现在的求神拜佛,则是在自欺了。

作者正面提出的观点是“中国有并不失掉自信力的中国人在”,因为有过去和现在的事实为证。

五、布置作业

第二课时

〖教学要点〗

弄清文章的论证过程。

〖教学过程〗

一、复习旧课

二、驳论文简介

议论文从论证方式看,一般可分为立论和驳论两种。

立论,是就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

驳论,是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的,错误的,甚至反动的见解或主张。

一般说来,批驳对方的论点主要有三种方式。

一是直接批驳对方的论点。

二是驳论据。

三是驳论证。

三、分析课文

1、一二段中,揭示了对方什么谬误论点?

什么论据?

哪些语句最富于讽刺意味?

明确:

谬误论点:

中国人失掉自信力了。

谬误论据:

两年以前,……却也是事实。

语句:

“总自夸”,“只希望”,“也是事实”,“一味求神拜佛,怀古伤今了”,“却也是事实”。

2、作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?

明确:

首先承认对方说的是事实,但通过分析事实后,发现对方要说的其实不是自信力的问题,这样,对方的观点就不存在了。

这是驳论的一种方式,由真实存在的依据推导出错误的结论,从而证明对方的观点是错误的。

指出对方论据证明论点的过程不成立,这是驳论证。

3、第五段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么?

明确:

“求神拜佛”恐怕是国民党在山穷水尽时自欺和欺人的最后一招。

鲁迅是个现实感很强的人,他一针见血地指出“求神拜佛”的危害和严重后果,这自然触到了国民党的痛处。

所以被删去。

从加点文字也可以看到鲁迅的境况,但鲁迅却不惮于在枪林弹雨中为民奔走呼号,其无私无畏的精神令人敬佩。

4、文章在批驳对方论证的基础上提出了什么样的观点?

明确:

作者指出“说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

”

5、作者指出应如何评价中国人?

明确:

“要论中国人,……要自己去看地底下。

”

6、“中国的脊梁”指什么人?

为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?

明确:

指的是脚踏实地地为民族进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自下层或代表着广大民众的利益。

但由于中国长期的专制奴役统治,许多事情自然无权知道真相。

另外,近代以来的许多社会变革多缺乏对广大民众的宣传发动。

7、“状元宰相”,“地底下”的含义分别是什么?

明确:

前者指统治阶级的御用文人,后者指变革社会的积极力量。

四、布置作业

第三课时

〖教学要点〗

欣赏品味杂文的语言特色。

〖教学过程〗

一、复习旧课

二、品味语句

1、揣摩第一段话,三个副词“总”,“只”,“一味”能否互换位置?

为什么?

明确:

不能。

“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的洋洋自得及夸耀者的底气不足。

“只”是抓救命稻草时的“执著”,“一味”则是深陷而不能自拔。

它们准确的写出国民党政府在自欺的道路上越走越远的“事实‘,极富讽刺性。

2、揣摩下列有下划线的字词的表达效果:

……不过一面总是在被摧残,被抹杀,……那简直就是诬蔑。

明确:

“总”写出当时社会的黑暗程度,并间接讴歌“中国的脊梁”屡挫屡战的精神。

“简直”表达了作者的激愤之情。

三、总结全文

四、布置作业

分小组搜集资料,写一份调查报告《中学生阅读鲁迅作品的现状调查》。

附:

主体板书

谬论论据:

自夸──只希望国联──一味求神拜佛,怀古伤今

1、摆谬论

谬论论点:

中国人失掉自信力了

2、自夸(信“地”信“物”)

只能说有过“他信力” 都不能证

驳论证:

只希望国联(信“国联”) 明“失掉自信力”

(直接反驳)一味求神拜佛,怀古伤今

失掉“他信力”发展“自信力”

3、驳论证

(正面立论)

(间接反驳)

4、得结论