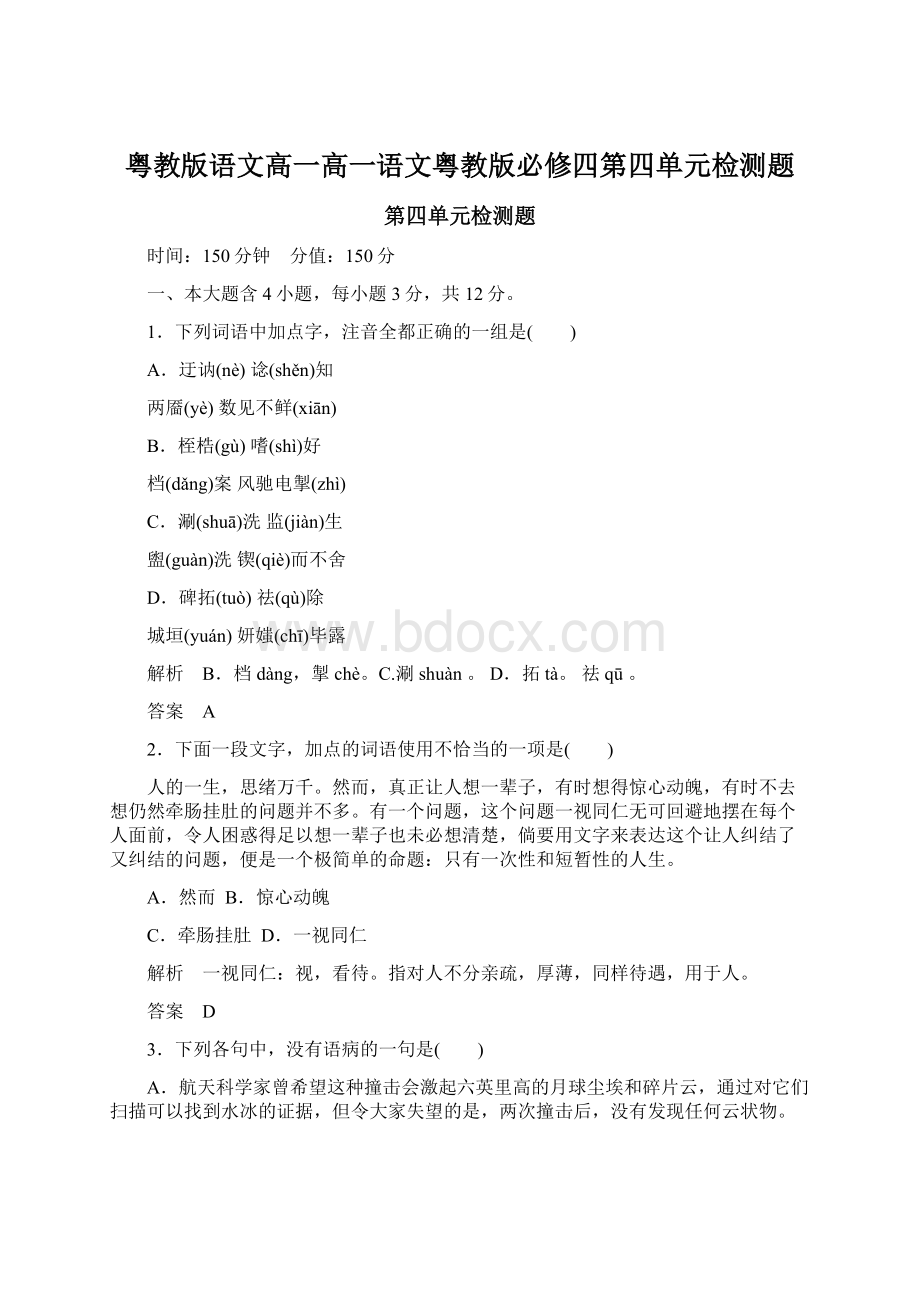

粤教版语文高一高一语文粤教版必修四第四单元检测题.docx

《粤教版语文高一高一语文粤教版必修四第四单元检测题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《粤教版语文高一高一语文粤教版必修四第四单元检测题.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

粤教版语文高一高一语文粤教版必修四第四单元检测题

第四单元检测题

时间:

150分钟 分值:

150分

一、本大题含4小题,每小题3分,共12分。

1.下列词语中加点字,注音全都正确的一组是( )

A.迂讷(nè)谂(shěn)知

两靥(yè)数见不鲜(xiān)

B.桎梏(gù)嗜(shì)好

档(dǎng)案风驰电掣(zhì)

C.涮(shuā)洗监(jiàn)生

盥(guàn)洗锲(qiè)而不舍

D.碑拓(tuò)祛(qù)除

城垣(yuán)妍媸(chī)毕露

解析 B.档dàng,掣chè。

C.涮shuàn。

D.拓tà。

祛qū。

答案 A

2.下面一段文字,加点的词语使用不恰当的一项是( )

人的一生,思绪万千。

然而,真正让人想一辈子,有时想得惊心动魄,有时不去想仍然牵肠挂肚的问题并不多。

有一个问题,这个问题一视同仁无可回避地摆在每个人面前,令人困惑得足以想一辈子也未必想清楚,倘要用文字来表达这个让人纠结了又纠结的问题,便是一个极简单的命题:

只有一次性和短暂性的人生。

A.然而B.惊心动魄

C.牵肠挂肚D.一视同仁

解析 一视同仁:

视,看待。

指对人不分亲疏,厚薄,同样待遇,用于人。

答案 D

3.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.航天科学家曾希望这种撞击会激起六英里高的月球尘埃和碎片云,通过对它们扫描可以找到水冰的证据,但令大家失望的是,两次撞击后,没有发现任何云状物。

B.甘肃移动公司向当地7所高校赠送400份《中国青年报》,老师同学们纷纷表示,此次活动不仅大大丰富了校园文化生活,而且让他们近距离地了解了《中国青年报》。

C.孔子具有极其深邃广阔的眼光,他所提出和回答的问题,不仅超越了一朝一国、一姓一君的保国安邦的狭隘眼界,也超越了君民关系的思考,难道我们能否认这不是事实吗?

D.由联合国环境规划署、世界自然基金会共同主办的“商业为环境”全球峰会,则是继哥本哈根大会之后,世界环保组织和全球商界领袖首次谋求绿色共识。

解析 B.语序不当,“不仅”“而且”后的内容应调换位置。

C.“否定不当”,“难道我们能否认这不是事实吗?

”这个句子含三重否定,“事实”最终还是被否定掉了,与想要表达的意思相反。

D.成分残缺,缺宾语中心词,大会应是“谋求绿色共识”的大会,在句末加“的大会”,或者将“共同主办的”中的“的”改为“了”。

答案 A

4.把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一项是( )

①经过历史上的风风雨雨,今天的人们对价值观的概念有了较为深刻的理解

②孔子曾说过“述而不作,信而好古”的话

③依孔子的思路,“述”是述其历史,“信”是珍视历史中内含的价值,历史中自有价值,所以要“述而不作”

④我们现在反思孔子“述而不作,信而好古”的话,理解到其中是有深刻含义的

⑤现实中价值失落,所以才“信而好古”

⑥此语颇为人诟病,被看作保守、复古。

这恐怕是一种误解

A.⑤①⑥②③④B.②⑥③⑤①④

C.⑤④②⑥①③D.④②③⑥①⑤

解析 孔子曾说过“述而不作,信而好古”的话,此语颇为人诟病,被看作保守、复古。

这恐怕是一种误解。

依孔子的思路,“述”是述其历史,“信”是珍视历史中内含的价值,历史中自有价值,所以要“述而不作”;现实中价值失落,所以才“信而好古”。

经过历史上的风风雨雨,今天的人们对价值观的概念有了较为深刻的理解。

我们现在反思孔子“述而不作,信而好古”的话,理解到其中是有深刻含义的。

第二句是总起,第六句是承,第三句是进一步解释,第四句照应总起句。

答案 B

二、本大题含7小题,共35分。

阅读下面的文言文,完成5~9题。

甘罗列传

甘罗者,甘茂孙也。

茂既死后,甘罗年十二,事秦相文信侯吕不韦。

秦始皇帝使刚成君蔡泽于燕,三年而燕王喜使太子丹入质于秦。

秦使张唐往相燕,欲与燕共伐赵,以广河间之地。

张唐谓文信侯曰:

“臣尝为秦昭王伐赵,赵怨臣,曰:

‘得唐者与百里之地。

’今之燕必经赵,臣不可以行。

”文信侯不快,未有以强也。

甘罗曰:

“君侯何不快之甚也?

”文信侯曰:

“吾令刚成君蔡泽事燕三年,燕太子丹已入质矣,吾自请张卿相燕而不肯行。

”甘罗曰:

“臣请行之。

”文信侯叱曰:

“去!

我身自请之而不肯,女焉能行之?

”甘罗曰:

“大项橐生七岁为孔子师。

今臣生十二岁于兹矣,君其试臣,何遽叱乎?

”

于是甘罗见张卿曰:

“卿之功孰与武安君?

”卿曰:

“武安君南挫强楚,北威燕、赵,战胜攻取,破城堕邑,不知其数,臣之功不如也。

”甘罗曰:

“应侯之用于秦也,孰与文信侯专?

”张卿曰:

“应侯不如文信侯专。

”甘罗曰:

“卿明知其不如文信侯专与?

”曰:

“知之。

”甘罗曰:

“应侯欲攻赵,武安君难之,去咸阳七里而立死于杜邮。

今文信侯自请卿相燕而不肯行,臣不知卿所死处矣。

”张唐曰:

“请因孺子行。

”令装治行。

行有日,甘罗谓文信侯曰:

“借臣车五乘,请为张唐先报赵。

”文信侯乃入言之于始皇曰:

“昔日茂之孙甘罗,年少耳,然名家之子孙,诸侯皆闻之。

今者张唐欲称疾不肯行,甘罗说而行之。

今愿先报赵,请许遣之。

”始皇召见,使甘罗于赵。

赵襄王郊迎甘罗。

甘罗说赵王曰:

“王闻燕太子丹入质秦欤?

”曰:

“闻之。

”曰:

“闻张唐相燕欤?

”曰:

“闻之。

”“燕太子丹入秦者,燕不欺秦也。

张唐相燕者,秦不欺燕也。

燕、秦不相欺者,伐赵,危矣。

燕、秦不相欺无异故,欲攻赵而广河间。

王不如赍臣五城以广河间,请归燕太子,与强赵攻弱燕。

”赵王立自割五城以广河间。

秦归燕太子。

赵攻燕,得上谷三十城,令秦有十一。

甘罗还报秦,乃封甘罗以为上卿,复以始甘茂田宅赐之。

太史公曰甘罗年少然出一奇计声称后世虽非笃行之君子然亦战国之策士也方秦之强时天下尤趋谋诈哉。

(节选自《史记》卷七十一《樗里子甘茂列传第十一》)

5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.战胜攻取,破城堕邑

堕:

堕落

B.王不如赍臣五城以广河间

赍:

赠送

C.武安君难之

难:

意动用法,认为……难,诘难

D.赵襄王郊迎甘罗

郊:

名词作状语,在郊外

解析 堕:

毁坏。

答案 A

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是(3分)( )

A.秦始皇帝使刚成君蔡泽于燕

去咸阳七里而立死于杜邮

B.请为张唐先报赵

如今人方为刀俎,我为鱼肉

C.今之燕必经赵

陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上

D.得唐者与百里之地

卿明知其不如文信侯专与

解析 均为动词,往、到。

A项,介词,到/介词,在。

B项,介词,替/动词,是。

D项,动词,给/通“欤”,语气词,“吗”。

答案 C

7.下列断句正确的一项是(3分)( )

A.太史公曰/甘罗年少然/出一奇计/声称后世/虽非笃行之君子/然亦战国之策士也/方秦之强时/天下尤趋谋诈哉。

B.太史公曰/甘罗年少/然出一奇计/声称后世/虽非笃行之君子/然亦战国之策士也/方秦之强时/天下尤趋谋诈哉。

C.太史公曰/甘罗年少然/出一奇计/声称后世/虽非笃行之君子/然亦战国之策士也/方秦之强/时天下尤趋谋诈哉。

D.太史公曰/甘罗年少/然出一奇计/声称后世/虽非笃行之君子/然亦战国之策士也/方秦之强时天下/尤趋谋诈哉。

解析 太史公曰:

甘罗年少,然出一奇计,声称后世。

虽非笃行之君子,然亦战国之策士也。

方秦之强时,天下尤趋谋诈哉。

答案 B

8.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.甘罗服事吕不韦的时候,虽然年纪很小,但是却帮吕不韦完成了游说张唐去赵国任相的任务。

B.甘罗游说张唐采用了作比较的游说技巧,将张唐和武安君比,应侯和文信侯吕不韦比,借武安君被赐死警示张唐,达到游说目的。

C.张唐出行是甘罗游说的第一步,接着甘罗借张唐出行游说赵王,让赵王主动割了五城给秦国。

D.秦国把燕太子送回去后,赵国攻打燕,得了三十个城,让秦国也得到了十一城的好处。

解析 去的是燕国。

答案 A

9.根据具体要求分别完成下列各题。

(10分)

(1)将文言文中划线的句子翻译为现代汉语。

(7分)

①我身自请之而不肯,女焉能行之?

(4分)

译文:

____________________________________________________________________________________________________________

②燕、秦不相欺无异故,欲攻赵而广河间。

(3分)

译文:

____________________________________________________________________________________________________________

(2)从文章中找出能体现甘罗“游说成功”的两个事例。

(可自己概括,也可引用原文)(3分)

答:

______________________________________________________________________________________________________________

答案

(1)①我亲自请他去,他都不愿意,你怎么能让他去?

(身、女、焉、大意各1分)

②燕、秦两国互不相欺,没有别的缘故,就是要攻打赵国来扩大自己在河间一带的领地。

(而、广、大意各1分)

(2)①张唐曰:

“请因孺子行。

”令装治行。

②赵王立自割五城以广河间。

③秦归燕太子。

④赵攻燕。

(答对任何两点即可得3分)

参考译文

甘罗是甘茂的孙子。

甘茂死去的时候,甘罗才十二岁,侍奉秦国丞相文信侯吕不韦。

秦始皇派刚成君蔡泽到燕国,三年后燕国国君喜派太子丹到秦国作人质。

秦国准备派张唐去辅助燕国,打算跟燕国一起进攻赵国来扩张河间一带的领地。

张唐对文信侯说:

“我曾经为昭王进攻过赵国,因此赵国怨恨我,曾称言说:

‘能够逮住张唐的人,就赏给他方圆百里的土地。

’现在去燕国必定要经过赵国,我不能前往。

”文信侯听了怏怏不乐,可是没有什么办法勉强他去。

甘罗说:

“君侯您为什么闷闷不乐得这么厉害?

”文信侯说:

“我让刚成君蔡泽奉事燕国三年,燕太子丹已经来秦国作人质了,我亲自告诉张卿去燕国任相,可是他不愿意去。

”甘罗说:

“请允许我说服他去燕国。

”文信侯呵叱说:

“快走开!

我亲自请他去,他都不愿意,你怎么能让他去?

”甘罗说:

“项橐七岁就作了孔子的老师。

如今,我已经满十二岁了,您还是让我试一试。

何必这么急着呵叱我呢?

”于是文信侯就同意了。

甘罗去拜见张卿说:

“您的功劳与武安君白起相比,谁的功劳大?

”张卿说:

“武安君在南面挫败强大的楚国,在北面施威震慑燕、赵两国,战而能胜,攻而必克,夺城取邑,不计其数,我的功劳可比不上他。

”甘罗又说:

“应侯范雎在秦国任丞相时与现在的文信侯相比,谁的权力大?

”张卿说:

“应侯不如文信侯的权力大。

”甘罗进而说:

“您确实明了应侯不如文信侯的权力大吗?

”张卿说:

“确实明了这一点。

”甘罗接着说:

“应侯打算攻打赵国,武安君故意让他为难,结果武安君刚离开咸阳七里地就死在杜邮。

如今文信侯亲自请您去燕国任相而您执意不肯,我不知您要死在什么地方了。

”张唐说:

“那就依着你这个童子的意见前往燕国吧。

”于是让人整治行装,准备上路。

行期已经确定,甘罗便对文信侯说:

“借给我五辆马车,请允许我为张唐赴燕先到赵国打个招呼。

”文信侯就进宫把甘罗的请求报告给秦始皇说:

“过去的甘茂有个孙子甘罗,年纪很轻,然而是著名门第的子孙,所以诸侯们都有所闻。

最近,张唐想要推托有病不愿意去燕国,甘罗说服了他,使他毅然前往。

现在甘罗愿意先到赵国把张唐的事通报一声,请答应派他去。

”秦始皇召见了甘罗,就派他去赵国。

赵襄王到郊外远迎甘罗。

甘罗劝说赵王,问道:

“大王听说燕太子丹到秦国作人质吗?

”赵王回答说:

“听说这件事了。

”甘罗又问道:

“听说张唐要到燕国任相吗?

”赵王回答说:

“听说了。

”甘罗接着说:

“燕太子丹到秦国来,说明燕国不欺骗秦国。

张唐到燕国任相,表明秦国不欺骗燕国。

燕、秦两国互不相欺,显然是要共同攻打赵国,赵国就危险了。

燕、秦两国互不相欺,没有别的缘故,就是要攻打赵国来扩大自己在河间一带的领地。

大王不如先送给我五座城邑来扩大秦国在河间的领地,我请求秦王送回燕太子,再帮助强大的赵国攻打弱小的燕国。

”赵王立即亲自划出五座城邑来扩大秦国在河间的领地。

秦国送回燕太子,赵国有恃无恐便进攻燕国,结果得到上谷三十座城邑,让秦国占有其中的十一座。

甘罗回来后把情况报告了秦王,秦王于是封赏甘罗让他做了上卿,又把原来甘茂的田地房宅赐给了甘罗。

太史公说:

甘罗年纪很轻,然而献出一条妙计,名垂后世。

虽然他算不上品行忠厚的君子,但也是战国时代名副其实的谋士。

须知,当秦国强盛起来的时候,天下特别时行权变谋诈之术呢!

10.阅读下面这首诗,然后回答问题。

(7分)

得雨四首(其三)

宋湘①

笠影千塍外②,莺声一路中。

草从今日碧,花又去年红。

细细失犁把,浮浮有水虫。

忧愁复辛苦,无限慰邻翁。

【注】 ①宋湘:

广东嘉应州(今梅州)人,清代中叶著名的诗人、书法家,政声廉明的清官。

这首诗作于其任惠州丰湖书院院长时,当时惠州遭受了长时的春旱。

②塍(chéng),田间的土埂子,小堤。

(1)这首诗前三联描写的“得雨”后的景象有什么特征?

请作简要分析。

(4分)

答:

______________________________________________________________________________________________________________

(2)“得雨”之后邻家老翁的情感,诗人在尾联中是怎样表现出来的?

(3分)

答:

______________________________________________________________________________________________________________

答案

(1)长时春旱,得到及时雨后,农村呈现一片生机勃勃的美丽景象(1分)。

田野间处处是戴着斗笠扶着犁把赶忙春耕的农人,一路黄莺歌声婉转,草木焕发生机,花朵新鲜绽放,水中虫儿快活游动(2分)。

画面有远有近,绘声绘色,清新怡人(1分)。

(2)久旱的忧愁辛苦,在得到及时雨后烟消云散,邻家老翁喜出望外(1分),“得雨”前的忧愁又辛苦与“得雨”后的欣慰且喜悦形成了鲜明的对比(1分),更好地衬托出老翁对春雨的盼望及得雨后的喜悦之情(1分)。

11.补写下列名篇名句中的空缺部分。

(任选6题,多选则按前3题计分)(6分)

(1)然后践华为城,________________________,据亿丈之城,________________________。

贾谊《过秦论》

(2)吾尝终日而思矣,________________________;________________________,不如登高之博见也。

(荀子《劝学》)

(3)古之圣人,________________________,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,________________________。

(韩愈《师说》)

(4)________________________,月如钩,________________________。

(李煜《相见欢》)

答案

(1)因河为池 临不测之渊,以为固

(2)不如须臾之所学也 吾尝跂而望矣

(3)其出人也远矣 而耻学于师

(4)无言独上西楼 寂寞梧桐深院锁清秋

三、本大题含4小题,共16分。

阅读下面的文字,完成12~15题。

唐宋转型中的思想突破

余英时

①韩愈一直以来被认为是新儒学的先驱。

这种历史观建立得很牢固,以致去证明它的合理性是多余的,对它提出怀疑则是不明智的。

但我们必须对这可靠的观点提个问题:

为什么是韩愈而不是别人开始新儒学的突破呢?

无疑,在这里要完全回答这个问题是不可能的。

以下所能做的仅是概观而已。

②韩愈的突破存在两个密不可分并内在关联的方面,站在反对一面对佛教(和道教)进行批评,站在肯定一面复兴儒家之道。

在他那个时代,韩愈主要以反对一面出名,特别是他819年的反佛谏文。

奇诡的是,现在的学者一般认为,他对佛教的批评十分缺乏原创性,他所有的反佛言论都可在早期的反佛作品中找到,这些作品始于621年的傅奕上疏。

另一方面,从一个严格的哲学观点来看,也经常有人指出,韩愈对儒家之道的探索是不精细和不令人感兴趣的。

因此,我们怎么去证明他是新儒学突破的第一先驱者呢?

③我以为,韩愈的重要性既不在于批评的原创性也不在于其哲学上的深刻性,他的创造在于他对反对与肯定两方面的综合。

这两方面为新儒学将“入世转向”推入新的历史阶段创造了基础。

韩愈清楚显示了一条不抛弃来世而回向此世的道路。

引用儒家经典作为权威,特别是《大学》和《孟子》在他的《原道》和其他文章中试图显示,那些超现实的天理(或天常)最终是为此世的政治和社会秩序服务的。

④在《原道》中,韩愈批评佛教的“治心”是为了“外天下国家”,并以儒家“正心”作为最终“平天下”的精神基础来进行抗辩。

表面上,似乎他想在“心”的培植上直接对抗新禅宗。

但事实上,那只不过是变形的模仿,因为完全相反的对抗也是一种模仿。

⑤在韩愈的《师说》中,禅宗影响的痕迹最明显不过。

在他那个时代,普通的儒学教师一般被轻视,这在柳宗元和吕温的作品里可充分证明。

因此,韩愈很清楚,除非重建儒家师道的尊严,否则复兴儒学将注定失败。

与此相反,禅师作为师在唐代后期得到无比的尊敬。

十分清楚,韩愈儒家之师定义中的术语“传道”“解惑”仿自禅师。

“惑”甚至可能取自禅宗语言。

《师说》中两个更重要的观点也值得评论:

第一,文章强调“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。

这特别适用于像慧能这样的禅师,他不仅地位低贱,而且有些弟子年长于他。

第二,文章中含有弟子不必不如师的观点。

这个观点也有禅宗师徒关系概念的味道,正如禅师灵佑的格言:

“见过于师,方堪传授。

”

⑥一旦显示出韩愈的儒家之道的再阐述是源于新禅宗思想的流行,许多疑问也就消失了。

事实上,他的诗和书信显示,终其一生,他与禅僧们都保持着密切的联系。

他对他们的精神实践表示尊敬,但并不同情他们对现世的拒绝。

无论如何,有证据表明韩愈非常熟悉新禅宗,他欣赏禅宗的教育方法并用到儒家方面来是可能的。

然而,他欣赏新禅宗的不是个别思想或概念,而是禅宗突破过程的整个发展范式。

为了解扩展重建儒家社会的计划,韩愈将始于新禅宗运动的“入世转向”推向极致。

在某种程度上,他为了重建儒家的道统仿照了新禅宗的模式,他寻求完全不同于佛教的超越现实作为现世的基础。

确实,他在这两个领域内实际的成就是很有限的。

但新儒学的突破,则是由他确立了方向,并为宋代的发展确立了基本准则。

(选自余英时《唐宋转型中的思想突破》,有删改)

12~13题为选择题,12题选对一项给2分,选对两项给5分,多选不给分。

12.下列说法,符合文意的两项是(5分)( )

A.韩愈一直以来被认为是新儒学的先驱,但证明它的合理性并不多余,对它提出怀疑并非不明智。

B.韩愈的新儒学突破表现在,对佛教(和道教)进行批评和对儒家之道的复兴。

C.韩愈以儒家的“正心”为“平天下”来抗辩佛教的“治心”为“外天下国家”,他在“心”的培植上直接对抗了新禅宗。

D.因为禅师作为师在唐代后期得到无比的尊敬,所以在韩愈那个时代,普通的儒学教师一般被轻视。

E.韩愈在批评佛教(和道教)及复兴儒家之道两个领域内的实际成就是很有限的,但却为新儒学的发展确立了方向。

解析 A.判断不当,原文是“这种历史观建立得很牢固,以致去证明它的合理性是多余的,对它提出怀疑则是不明智的”。

C.原文“似乎他想”只是主观上的想法,而答案变成了客观上的事实。

D.强加因果。

本题考查考生筛选并辨别信息的能力,能力层级为C。

答案 BE

13.下列不符合文中“入世转向”含义的现象是(3分)( )

A.先秦儒家学派崇尚“仁义”,提倡“忠恕”和“中庸”之道,主张“德治”和“仁政”,重视伦理关系。

B.唐代“六祖慧能”的禅宗改革则在佛教界一声狮子吼,开启了教徒“若欲修行,在家亦得,不由在寺”。

C.在道教的发展过程中,全真教提出了“打尘劳”,即“损己利物为行”,通过在尘劳中打滚受苦来修道。

D.宗教改革倡导者马丁·路德说:

“无论什么人,不管他是教皇、主教、传教士,世俗权力都有权来管他。

”

解析 根据原文可知,“入世转向”是指“不抛弃来世而回向此世”。

A项中先秦儒家学说本身就是积极“入世”,所以不存在“回向”,而其他选项都表示了“回向此世”的意思。

考查考生根据文章内容进行分析判断的能力,能力层级C。

答案 A

14.根据文意,韩愈能够成为新儒学突破的第一先驱者的原因是什么?

(4分)

答:

______________________________________________________________________________________________________________

解析 本题考查考生对作者文中观点态度的分析概括能力;能力层级为C。

答案

(1)韩愈把对佛教(和道教)的批评和复兴儒家之道进行了综合,为新儒学将“入世转向”推入新的历史阶段创造了基础。

(2)韩愈为了重建儒家的道统仿照了新禅宗的模式,为新儒学的突破确立了方向,并为宋代的发展确立了基本准则。

(每点2分)

15.请结合文中观点,简析下列材料中“西化梦”以失败告终的原因。

(4分)

自晚清以来,中国被西方列强侵入,很多人认为是中国文化的问题,因此主张通过抛弃中国文化,全盘吸收西方思想文化,实现强国之梦。

代表人物为陈序经、胡适等。

1934年,陈序经发表《中国文化的出路》一书,断言:

“我们的唯一办法,是全盘接受西化。

”胡适也以“充分世界化”的提法,表示“完全赞同陈序经先生的全盘西化论”。

这种“西化梦”最终以失败告终。

答:

______________________________________________________________________________________________________________

解析 本题考查考生运用文章中的观点分析实际事例的能力;能力层级C。

答案

(1)韩愈之所以能够使儒学取得新的突破,关键是把对佛教(和道教)的批评和复兴儒家之道进行了综合。

并且,韩愈也吸取了佛教里的一些合理因素,比如禅宗的教育方法、禅宗突破过程的整个发展范式。

(2)陈序经、胡适等“全盘西化”的观点恰恰没有做到中西文化的综合,而是抛弃中国文化,全盘吸收西方思想文化。

这种片面的做法注定了“西化梦”的失败。

(答对1点给2分。

)

四、选考内容的两组试题分别为“文学类文本阅读”试题组和“实用类文本阅读”试题组,考生任选一组作答。

(一)文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成16~18题。

(15分)

马 灯

严阵

①我的书房里有一盏古老的马灯。

虽然它的玻璃罩上已染满了岁月的风尘,虽然它用铁丝制成的提手和三道铁制的护栏已经锈蚀,虽然它底部的油箱早已干涸,但在我的心目中,它却一直在发着它的光。

②一位爱好古瓷的朋友说过,在某些夜深人静的时候,他能够听到摆在他房间里的古瓷瓶发出的轻微但却清晰的声音,那些声音组成的旋律,如幽秘的编钟的碎韵,我对此深信不疑。

因为我知道,世间所有的人和事,它的是非曲直,有时往往决定于人们恪守心底的那种不灭的理念。

真的,看到那盏马灯,有时我会听到有人叫我,声音永远是低低的,急促的,其中交织着木头轮子敲击着已经冰封的河底的声音。

于是,我会看到那盏已经干涸多年的马灯依旧亮着,它那混浊的如古铜一般色调的光,会一直延伸到我的书桌。

③有一个雪夜,我半夜醒来,忽然被我书房里的一种光所吸引,那分明是雪的映照,可是我却仿佛看到一种光正在我面前延伸。

在大别山千回百折的山道上,身着灰色军装的队伍正在夜色中行进,一个手提马灯的少妇站在路口,默默地,一直送最后一个战士从她身边走过,消失于崇山峻岭