高三上学期第二周周周清同步检测语文试题含答案.docx

《高三上学期第二周周周清同步检测语文试题含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三上学期第二周周周清同步检测语文试题含答案.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高三上学期第二周周周清同步检测语文试题含答案

2019-2020年高三上学期第二周周周清同步检测语文试题含答案

一、基础知识

1.下列各句中,没有错别字的一项是()

A.顾毓琇作为教育家,他的为学之道是“一贯服赝于关怀天下,服务民众,业精于理,学博于文,好古而敏求,淡泊自持,以教育英才为终身职业”。

B.浙籍药学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖,这是中国科学家因为在中国本土进行的科学研究而首次获诺贝尔科学奖,是中国医学界讫今为止获得的最高奖项。

C.乌镇历史渊远流长,根据镇东“谭家湾古文化遗址”出土的陶器、石器、骨器、兽骨等的鉴定,该处属于马家浜文化类型,处于新石器时代。

可见,六千多年前,乌镇的祖先繁衍生息在这里。

D.11月份以来的重污染天气,有媒体导向罪在黑龙江秸秆焚烧。

黑龙江省环保和气象部门认为,雾霾的首要原因是燃煤而不是秸秆,另外黑龙江出现雾霾时风往北吹,污染转移的说法也不靠谱。

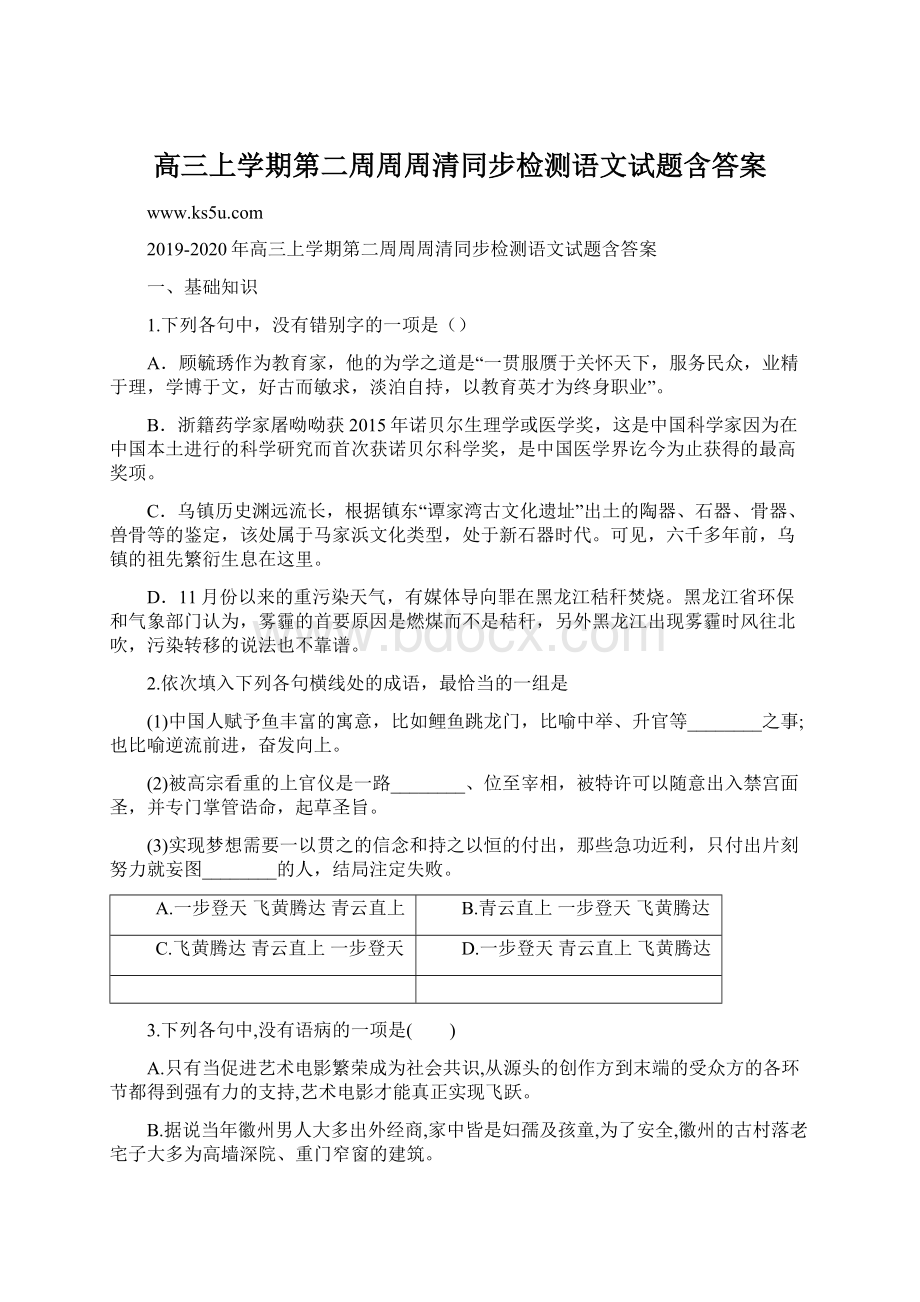

2.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是

(1)中国人赋予鱼丰富的寓意,比如鲤鱼跳龙门,比喻中举、升官等________之事;也比喻逆流前进,奋发向上。

(2)被高宗看重的上官仪是一路________、位至宰相,被特许可以随意出入禁宫面圣,并专门掌管诰命,起草圣旨。

(3)实现梦想需要一以贯之的信念和持之以恒的付出,那些急功近利,只付出片刻努力就妄图________的人,结局注定失败。

A.一步登天 飞黄腾达 青云直上

B.青云直上 一步登天 飞黄腾达

C.飞黄腾达 青云直上 一步登天

D.一步登天 青云直上 飞黄腾达

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.只有当促进艺术电影繁荣成为社会共识,从源头的创作方到末端的受众方的各环节都得到强有力的支持,艺术电影才能真正实现飞跃。

B.据说当年徽州男人大多出外经商,家中皆是妇孺及孩童,为了安全,徽州的古村落老宅子大多为高墙深院、重门窄窗的建筑。

C.工作之余,大家的闲谈话题脱不开子女教育、住房大小、职务升迁,也照样脱不开为饭菜咸淡、暖气冷热、物价高低吐槽发声。

D.我国重新修订《食品安全法》,目的是用更严格的监管、更严厉的处罚、更严肃的问责,切实保障“舌尖上的安全”,被称为“最严食品安全法”。

4.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一句是

在现代, ,这是现代家训建设的外在动力。

当然,问题在于它的内在动力。

无论是主干家庭还是核心家庭,家庭和睦、富裕,家庭生活安定、幸福,都是每一个家庭和家庭成员的内在的共同要求。

A.家庭建设依然是社会治理的重要内容,家庭的稳定对于社会的稳定仍具有基础性的作用,这也就决定了现代家训文化培育的重要性和必要性

B.家庭建设依然是社会治理的重要内容,这也就决定了现代家训文化培育的重要性和必要性,家庭的稳定对于社会的稳定仍具有基础性的作用

C.家庭的稳定对于社会的稳定仍具有基础性的作用,家庭建设依然是社会治理的重要内容,这也就决定了现代家训文化培育的重要性和必要性

D.家庭的稳定对于社会的稳定仍具有基础性的作用,这也就决定了现代家训文化培育的重要性和必要性,家庭建设依然是社会治理的重要内容

第II卷(非选择题)

二、名句默写

5.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)刘禹锡在《酬乐天扬州初逢席上见赠》中用“ , ”两句感叹自己屡遭贬谪、老病侵袭,以致无所作为,后来人们常用此阐发社会发展、新旧更替的哲理。

(2)李白《蜀道难》中的“ , ”两句,道出了蜀山的高危和人们面对难行的蜀道无可奈何的情态。

(3)庄子《逍遥游》以“ , ”两句,极写大鹏击水之远、腾飞之高,展现了大鹏徙于南冥的壮观景象。

三、诗词鉴赏

6.阅读下面这首词,回答问题。

江城子

段成己①

阶前流水玉鸣渠。

爱吾庐,惬幽居。

屋上青山,山鸟喜相呼。

少日功名空自许,今老矣,欲何如。

闲来活计未全疏。

月边渔,雨边锄。

花底风来,吹乱读残书。

谁唤九原摩诘起,凭画作、倦游②图。

【注】①段成己,金末进士,曾任宜阳主簿。

金亡,与兄避居龙门山。

兄殁后,闭门读书近四十年。

元世祖忽必烈降诏征为平阳府儒学提举,坚拒不赴。

②游:

即宦游,指外出做官。

(1)上片写景是围绕哪一个字展开的?

请结合词句简要分析。

(2)本词表达了作者怎样的思想情感?

请简要分析。

四、文言文文本阅读

7.阅读下面这篇文言文,完成问题。

高力士,冯盎曾孙也。

圣历初,中人高延福养为子,故冒其姓。

玄宗在藩,力士倾心附结。

先天中,以诛萧、岑等功为右监门卫将军,知内侍省事。

于是四方奏请皆先省后进,小事即专决。

虽洗沐未尝出,眠息殿帷中,徼幸者愿一见如天人然。

帝曰:

“力士当上,我寝乃安。

”

始,李林甫、牛仙客知帝惮幸东都,而京师漕不给,乃以赋粟助漕,及用和籴法,数年,国用稍充。

帝斋大同殿,力士侍,帝曰:

“海内无事,朕将吐纳导引,以天下事付林甫,若何?

”力士对曰:

“天子顺动,古制也。

税入有常,则人不告劳。

今赋粟充漕,臣恐国无旬月蓄;和籴不止,则私藏竭,逐末者众。

又天下柄不可假人,威权既振,孰敢议者!

”帝不悦,力士顿首自陈“心狂易,语谬当死”。

帝为置酒,左右呼万岁。

帝闻肃宗即位,喜曰:

“吾儿应天顺人,改元至德,不忘孝乎,尚何忧?

”力士曰:

“两京失守,生人流亡,河南汉北为战区,天下痛心,而陛下以为何忧,臣不敢闻。

”从上皇还,进开府仪同三司,实封户五百。

上皇徙西内,居十日,为李辅国所诬,除籍,长流巫州。

力士方逃疟功臣阁下,辅国以诏召,力士趋至阁外,遣内养授谪制,因曰:

“臣当死已久,天子哀怜至今日,愿一见陛下颜色,死不恨。

”辅国不许。

宝应元年赦还,见二帝遗诏,北向哭欧血,曰:

“大行升遐,不得攀梓宫,死有余恨。

”恸而卒,年七十九。

代宗以护卫先帝劳,还其官,赠扬州大都督,陪葬泰陵。

初,太子瑛废,武惠妃方嬖,李林甫等皆属寿王,帝以肃宗长,意未决。

居忽忽不食。

力士曰:

“大家不食,亦膳羞不具耶?

”帝曰:

“尔,我家老,揣我何为而然?

”力士曰:

“嗣君未定耶?

推长而立,孰敢争?

”帝曰:

“尔言是也。

”储位遂定。

天宝中,边将争立功,帝尝曰:

“朕春秋高,朝廷细务付宰相,蕃夷不龚付诸将,宁不暇耶?

”对曰:

“臣间至阁门见奏事者言云南数丧师又北兵悍且强陛下何以制之臣恐祸成不可禁。

”其指盖谓禄山。

”明年,禄山反。

力士善揣时事势候相上下,故生平无显显大过。

(节选自《新唐书·高力士传》)

1.下列对文中字体加粗部分的断句,正确的一项是

A.臣间至阁门/见奏事者言云南数丧师/又北兵悍且强/陛下何以制之/臣恐祸成不可禁

B.臣间至阁门见奏事者/言云南数丧/师又北/兵悍且强/陛下何以制之/臣恐祸成/不可禁

C.臣间至阁门/见奏事者言/云南数丧师/又北兵悍/且强陛下/何以制之/臣恐祸成不可禁

D.臣间至阁门见奏事者/言云南数丧师/又北兵悍且强/陛下何以制之/臣恐祸成/不可禁

2.下列对文中画线词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A.圣历,武则天的年号。

年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,由汉武帝首创,改换年号也叫改元。

B.内侍省,官署名,唐代又称作内侍监、司宫台,掌管宫内传达诏旨,守御宫门,洒扫内廷和照料皇帝的饮食起居等事务。

C.嗣君,通常指皇太子或继位的国君,有时也可以指称别人的儿子。

D.蕃夷,古代中原人对异族或外国人的统称。

古人一般认为东方部族为戎,西方部族为夷,南方部族为蛮,北方部族为狄。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.高力士深受唐玄宗的信任。

他在玄宗做皇子时即依附交结,在玄宗即位后更是深得宠信,大臣向皇帝奏请的奏折也先由他过目,小事可以自己做决断。

B.高力士对国家政治有深刻见解。

在玄宗以为天下无事,想一心修道并将政务交给李林甫时,他结合国家当前严峻的形势极力反对玄宗的想法,由此触怒了玄宗。

C.高力士对玄宗皇帝能积极进言。

玄宗听说肃宗即位后很高兴,以为从此可以无忧,高力士及时进言劝谏其收复失地,关注民生,后来受到玄宗封赏。

D.高力士对玄宗皇帝忠心耿耿。

他服侍玄宗尽心尽力,甚至睡觉都是在大殿的帷幕后面,玄宗驾崩后,吐血抱憾而卒,后被追赠扬州大都督的荣衔,陪葬泰陵。

五、现代文文本阅读

8.阅读下面的文字,完成问题。

大众文化时代文学批评走向个性化

随着媒介技术的发展、市场化原则和消费主义的普及,精英文化日渐式微。

代之而起的是大众文化的流行。

这种文化观念具有强烈的反传统倾向,它的最重要之处在于,破除了精英文化高贵血统的一枝独秀,并赋予大众文化经验和价值的话语以合法性。

大众文化并非是乌合之众享用的文化,而是大众在日常生活世界中负载并传达个人生命体验和文化价值的活化石。

作为消费社会的主导性文化类型,大众文化兼具商业生产和文化传播的双重属性,因而不可避免地带有多元复合的价值因子和美学质素。

作为商品生产,大众文化必须严格遵循商品的生产逻辑和消费伦理,物质主义遂成为大众文化无法剥离的价值诉求。

而作为文化产业,大众文化又必须成为负载大众感性经验和理性意识的文化母体,进而在塑造大众文化习俗和文化心理的过程中,充分发挥文化软实力的作用。

大众文化的转向与文化观念的变革,在改变时代人文精神的同时,必然引起文学话语和批评观念的变革。

过去,文学一直被视为高雅文明的化身,它集真、善、美于一身。

文学是文明社会的“伟大的传统”,文学以诗性话语重构生命的形式,以理性之真、情感之美和伦理之善的方式塑造国民性。

现代性文学更是被赋予审美自治的权力光晕。

文学以其独特的语言、形式与结构,生成自己的本质——文学性。

文学引领人性走向美与自由的圣殿。

然而,随着大众文化转向与文化观念的变革,文学不再拘泥于原有的领地,而是朝着多元化的方向发展。

大众社会的市场法则与消费文化的游戏规则,在改变文学的文化地基的同时,也彻底置换了现代性的文学遗传密码。

文学开始与市场联姻,与消费媾和,与爱欲狂欢。

文学不只是表征领域里花团锦簇的葳蕤,它也成为娱乐世界风尘不羁的浪漫。

文学既沿袭体制的命脉,传承文明的血统,又追赶时代经验的步伐,迎合大众感性的一晌贪欢。

文学不再专注于纸媒的书写空间,反而同电子媒介喜结连理,分娩出网络文学、手机文学、短信文学等新的文学样态。

文学的泛化与扩容,文学审美经验的变异,最终祛除了现代性赋予文学的审美本质主义迷魅。

文学曾经风华绝代,而今却洗尽铅华。

这是文学在大众文化时代必然的命运,也是历史为人性写就的最平凡传奇。

文学经验与文学观念的改变,必然带动文学批评方法的革新。

在大众文化的语境之下,文学批评不再把文学性视为文学唯一的美学质素,而是转向丰富多元的文化性。

这也就意味着,文学批评将不再拘泥于审美批评的话语属地,而是不可避免地走向个性化。

个性化的文学批评,倡导多元、民主、宽容与综合的批评意识,反对精英话语的美学独裁与理论独白。

个性化的文学批评,要求以跨学科、跨文化的对话主义姿态介入文学的文本肌理,最大限度实现文学的“价值阅读”、文化理解和意义阐释。

个性化的文学批评关注文学多层面、多维度的存在状态与话语症候,由内而外地开释出文学活动中无限量的文化韵味。

个性化的文学批评,并非是如某些学者所言的泛文化研究,它追求个体在文本阅读中审美同情与文化批判的辩证耦合。

个性化的文学批评,同样不失为人性通往文化救赎的审美历险。

当然,作为一种方法学和话语范式,个性化的文学批评,还亟待理论的深入反思和实践的不断检视。

(有删改)

1.下列对“大众文化”的理解,不符合原文意思的一项是

A.随着媒介技术的发展、市场化原则和消费主义的普及,大众文化流行起来,从而取代了精英文化,成为一枝独秀。

B.大众文化负载并传达了大众在日常生活世界中个人生命体验和文化价值,并不是乌合之众享用的文化。

C.大众文化必须严格遵循商品的生产逻辑和消费伦理,所以大众文化具有商业生产的属性。

D.大众文化必须负载大众感性经验和理性意识,塑造大众文化习俗和文化心理,所以大众文化具有文化传播的属性。

2.下列对文学的发展变革的理解和分析,符合原文意思的一项是

A.过去,文学一直被视为集真、善、美于一身的高雅文明。

随着大众文化的流行,现在,文学成为融市场、消费、爱欲为一体的娱乐世界风尘不羁的浪漫。

B.过去,文学是文明社会的“伟大的传统”,引领人性走向美与自由的圣殿。

现在,文学更注重追赶时代经验的步伐,迎合大众感性的一晌贪欢。

C.过去,文学尤其是现代性文学以其独特的语言、形式与结构,生成自己的文学性本质,可谓风华绝代。

现在,文学已经泛化与扩容,祛除了现代性赋予文学的审美本质主义迷魅,可谓洗尽铅华。

D.过去,文学拘泥于纸媒的书写空间,样态固化。

现在,文学样态全新,同电子媒介喜结连理,呈现的都是网络文学、手机文学、短信文学等崭新的文学样态。

3.下列对“大众文化时代文学批评走向个性化”这句话理解和分析不正确的一项是

A.大众文化的流行,使得文学经验与文学观念也发生改变,进而带动文学批评方法的革新,倡导多元、民主、宽容与综合的批评意识。

B.在大众文化的语境之下,文学批评不可避免地走向个性化,反对精英话语的美学独裁与理论独白。

C.在大众文化的语境之下,文学批评追求个体在文本阅读中审美同情与文化批判的辩证耦合,同样不失为人性通往文化救赎的审美历险。

D.个性化的文学批评,关注文学多层面、多维度的存在状态与话语症候,将推动中国文化沿着精英文化——大众文化——泛文化的方向不断向前发展。

9.阅读下面的文字,完成

(1)——(4)题。

最精彩的表演

梅兰芳正伏在垂着淡青窗帘的南窗底下画兰竹。

他这时已经完全把自己当做一位画家来要求了,他画画不是为了收益,而是为了追求,说转移也未尝不可。

一个艺术家,当被迫必须放弃他的艺术活动时,就必须以另一种艺术活动来填补他的空虚。

当然,并没有谁不让他表演,恰恰相反,有人巴不得他表演,是他自己谢绝了舞台,千里迢迢移家到香港来过这种淡泊的生活。

而且他早已蓄起了胡须,有什么比这更能表示他断绝粉墨生涯的决心呢!

他画画的另一个原因是,在他心中活着一些孤傲高洁的画家形象,他需要以这些人做风范,坚定自甘淡泊、不慕荣利、清者自清、浊者自浊的做人准则。

白石老人是先生的老师与朋友,此刻又想到了他,笔下陡增豪气。

这是一种神来之势,把几茎劲竹画得气韵不凡,仪态万方,似乎一阵风要把它刮倒,它却摇了几摇,挺立如初。

然而夫人推开镂花门走进来打断了他,她极轻慢地走到他的身边,把不速之客请求见他的事说了出来。

在香港中国饭店二楼一间精雅的餐室里,穿着浅色西装、保持着学者风度的日本电影人川喜多长政与中国同行张善琨,在整肃的餐桌前虚左恭候嘉宾。

约定的时间到了,侍者通报梅兰芳已在饭店门前下车。

川喜多慌忙站起来,丢给张善琨一个关照的眼色,便走出餐室门外,目不转睛地盯着楼梯口。

川喜多是目睹过梅先生风采的,他甚至感到先生便装时的气度比在舞台上更有魅力。

他看过先生演出的京剧作品,依川喜多行家的眼光看,作为先生的代表名剧《太真外传》,无论从清新优美的唱腔,妙曼典雅的舞蹈,光艳绝俗的扮相,响遏行云的歌喉诸方面衡量,都已把京剧表演艺术推向绚烂的极致。

至于他在台下,诸如“器宇轩昂”“风度翩翩”等所有常用的形容仪表之美的词句,在表现他的风貌时都显得冗弱无力,以至让人不得不求助于善于状人风仪的《世说新语》。

楼梯下出现了一个老人的伛偻身影,正步履艰难地走上楼来。

这是梅兰芳,又哪儿像梅兰芳!

川喜多暗暗吃惊,那弯拱的腰背,僵硬的腿脚,黧黑的面目,蓬乱的髭须,板滞的眼光,迟缓的行动,加上一开口就让人感到力竭声嘶的嗓音——这哪儿是千万人心中那位艺术之神的风姿!

具有锐利观察力的川喜多惊讶之余,确有把握地认出这是先生。

先生也认出了川喜多长政——从不计其数有一面之缘的形貌中辨出了这个人。

一方是极道殷切的仰慕,一方是感谢盛情的邀请。

那些经精心挑选的中西名菜正一道道搬上桌来。

川喜多小心翼翼地问可否喝点酒,先生爽快地说:

“嗓子到了这地步,还禁忌什么,再烈一点也可以!

”川喜多诚恳地说:

“我还有事向先生请教,烈性酒免了吧。

”

“其实先生是知道的。

”川喜多说,“我从来不拍为日本军方宣传的片子,总得让中国朋友还有点欣赏的兴趣。

我们选定了林则徐禁烟的故事,起用的是贵国观众中有巨大影响的明星。

这表明,艺术终归是艺术,不该为政治的原因,让明珠沦落在藩溷里。

所以我想,先生难道无意让久渴于先生艺术的贵国观众有一个再睹明珠的机会吗?

”

先生等他说完,故意露出惊奇的样子,然后大笑起来,接着一阵剧烈的咳嗽,又努力清了清嘶哑的嗓子,说:

“实在感激先生美意。

不过,您看我现在的样子——生了几年病,把腰腿都断送了,别说登台,就是走路也不能像常人一样;更要命的是嗓子,怕发展下去连说话也成问题……一个演戏的人,到了这种山穷水尽的地步,自己就惭愧得要死,若到了观众面前,那简直叫我无地自容了……”说到这里,已变成怆然的感慨和沉沉的叹息。

两天以后,川喜多长政飞回上海,向日军报道部报告说:

“梅兰芳已经衰老不堪,几乎丧失了所有演出的条件,勉强把他搬上舞台,只能成为笑料,贻羞军部。

”日本军部于是打消了强制梅先生演出的计划。

两年之后,梅先生在上海大剧场庆祝抗战胜利纪念公演大会上演出,其灵活的身段,优美的舞姿,清越的歌喉和光彩照人的形象,再次让兴奋若狂的观众绝倒。

(摘编自陈炳熙《梅兰芳•最精彩的表演》,有删改)

(1)下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)()

A.抗战期间,山河破碎,国土沦丧,梅兰芳移家香港后蓄须明志,自我断绝粉墨生涯,甘于淡泊平静的生活,以自己的誓不媚敌、洁身自好来报答祖国和人民。

B.川喜多长政是京剧艺术的行家,他目睹过老友梅兰芳先生的风流神采,但与他相约聚会的梅兰芳却身形伛偻,声音嘶哑,这巨大的反差不免让他陷入深深失望之中。

C.移居香港时,梅兰芳专心画画,一方面是因为他要以绘画这种艺术活动填补自己的空虚,另一方面是因为,他要以孤傲高洁的画家形象为风范,坚守自己的做人准则。

D.为了拒绝日本人的邀演,梅兰芳巧妙打扮,极尽疲弱衰老之态,让人觉得他已丧失演出条件,但在抗战胜利公演大会上,他的表演却异常精彩,让观众如痴如醉。

E.本文通过记述梅兰芳谢绝舞台、巧妙拒绝日本人邀演的过程,描写了他在中国京剧艺术上的创新表演与突出成就,为我们展示了一位艺术家坚贞高洁的感人形象。

(2)文章以“最精彩的表演”为题有什么好处?

请结合文本简要分析。

(6分)

(3)梅兰芳之所以为人称道,不仅缘于他的精湛技艺,还缘于他的崇高品格,请联系全文简要分析,梅兰芳的崇高品格表现在哪些方面?

(6分)

(4)有人认为,艺术归艺术,政治归政治,不能因为政治而干扰艺术。

梅兰芳因政治原因而放弃艺术表演的做法实不足取,对此你是如何看的?

请联系文本,谈谈你的看法。

(8分)

六、语文文字运用

10.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。

每处不超过15个字。

(5分)

蜜蜂的尾端有一根针,因为这根针连着身体里的毒腺,所以是毒针。

①,遇到敌人侵害时,蜜蜂会把毒针刺入敌人的身体,然后放出毒液。

有时你无意中打死一只蜜蜂,会有一群蜜蜂飞来蜇你,这是蜜蜂在报复你。

②,但是却被它蛰了,那是因为误会,蜜蜂错以为你要伤害它,所以蜇了你。

总之,③,因为一旦蜇了人,它就会很快死去。

七、写作题

11.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

在《挑战不可能》首期节目中,撒贝宁在“足迹专家”这个项目的原有规则基础上增加难度,让周华健混迹于足印参与者中,不但与人临时换鞋,左右脚反穿,甚至改变着力位置留下脚印。

董卿当场直言“于心不忍”,周华健则大呼“实在太难!

”,而李昌钰早已一脸不相信说“要是这样都能猜出来,我拜她为师!

”。

第二轮挑战,难度再升级。

挑战者董艳珍需从三十位体貌相似的模特中,找出唯一足迹的主人。

经过一个多小时的观察,正确答案却早已被挑战者排除,小撒果断提出终止挑战进程,而此时的李昌钰在评委席已经坐不住了。

当导演再次确认比赛规则时,李昌钰终于忍不住冲上台打断录制,为社区女警抱不平,并要求再给她一次挑战机会。

10月25日晚,《挑战不可能》总决赛播出。

“足迹专家””董艳珍进行升级挑战,仅凭足迹识别同卵四胞胎,并一一对应,最终,震撼的挑战让她从众多挑战者中脱颖而出,获得“年度挑战王”的桂冠。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

试卷答案

1.D

试题分析:

A.服赝—服膺,意思是(道理、格言等)牢牢记在心里,衷心信服。

B.讫今—迄今,意为至今、到现在。

C.渊远流长—源远流长,基本释义为河流的源头很远,水流很长。

常比喻历史悠久,根底深厚。

例如,中国有五千年的历史,中国文化可谓源远流长。

【考点定位】识记并正确书写现代常用规范汉字。

能力层级为识记A。

【名师点睛】同音字、形似字、容易弄错的成语用字是高考字形题的常考内容,识记时可采用下面几种方法:

①语音辨识法。

通过朗读词语,发现词中字的书写错误。

当然这要求同学们平时就要读准字音,才能准确找出错别字。

②字形辨识法。

在我国汉字中,形声字占了绝大多数,其形旁为我们领悟词义辨析字形提供了有利条件。

③语义辨识法。

通过掌握、分析词语的意义来辨析用字是否正确。

在理解词语含义的基础上去掌握字形,不容易出错。

④结构分析法。

借助词语的结构特点来判断用字是否正确,或者说做到“字不离词”。

⑤语境辨识法。

借助词语语境来判断用字是否正确,特别是对同音词语,只有结合词语词境或词语组合,才能准确而有效地找到与之相匹配的字形。

2.C

飞黄腾达:

官职、地位上升得很快。

青云直上:

形容官职升得很快很高。

一步登天:

比喻一下子达到很高的境界或程度,也形容地位一下子升得非常高。

3.A

解析:

B项,不合逻辑,“妇孺”包括妇女和幼儿,与“孩童”不能构成并列。

C项,句式杂糅,最后一分句应改为“也照样脱不开饭菜咸淡、暖气冷热、物价高低”。

D项,前后主语不一致,最后一分句应改为“修订的《食品安全法》被称为‘最严食品安全法’”。

4.C

本题考查语言表达连贯的能力。

仔细分析选项中的三个分句之间的关系可知,“决定了现代家训……”一句是总结性的语句,应在句子的最后。

剩余两句,“家庭的稳定”是前提,“家庭建设”是其后要做的事,因此“家庭的稳定……”在句子的最前。

5.

(1)沉舟侧畔千帆过 病树前头万木春

(2)扪参历井仰胁息 以手抚膺坐长叹 (3)水击三千里 抟扶摇而上者九万里

本题考查默写名句名篇的能力。

6.

(1)上片写景是围绕“幽”字展开的。

作者的居所青山环绕,远离尘嚣,一派幽静;屋前流水潺湲,山鸟欢鸣,以动衬静,更显环境的幽静。

(2)①对年华已老,无法施展怀抱的无奈。

作者也曾经追求功名,可金已亡,并且自己已经老了,还能怎么办呢?

②对目前悠闲隐居生活的喜爱和对官场仕途的厌倦。

作者居住在幽美的环境中,闲来打鱼耕田,赏花读书,很是享受,早“倦”了仕途功名。

(1)本题考查鉴赏诗歌语言的能力。

(2)本题考查鉴赏诗歌思想情感的能力。

【备注】这首词主要是写隐居之事。

词的上片写居室周围的环境,下片写自己的日常生活。

词中曰“爱吾庐,惬幽居”,这里的“爱”“惬”,不仅表现了作者欢悦的情绪,而且表明了作者的志趣。

然而,“少日功名空自许,今老矣,欲何如”这几句又隐藏着辛酸,有一种万不得已的心情。

由于时移世变,又不甘奉事新朝,他只能闭户隐居,以“闲”自乐了。

结句谓欲起摩诘于九原,将自己的生活画作“倦游图”,当然想到过王维是个山水画大名家,但更主要的是因为王维也曾隐居于蓝田辋川,与作者为同调,句中含有“微斯人,吾谁与归”的意思。

7.

(1).A

(2).D(3).B

本题考查文言文断句的能力。

解答时,首先要根据上下文把握文句的大意,然后根据文言标志,如