社会主体研究方法.docx

《社会主体研究方法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《社会主体研究方法.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

社会主体研究方法

《社会主体研究方法》焦存朝

社会主体研究方法就是把作为社会主体的人作为社会历史研究的出发点,通过研究人的活动、人的本质、人与社会的关系,揭示社会的本质及其发展规律的方法。

一、社会主体——“现实的人”是社会历史研究的出发点

(一)人是社会历史的主体

人是社会历史的初始发起者;人是社会历史过程的建构者;人是社会历史发展的推动者。

(二)作为社会历史主体的人是“现实的人”

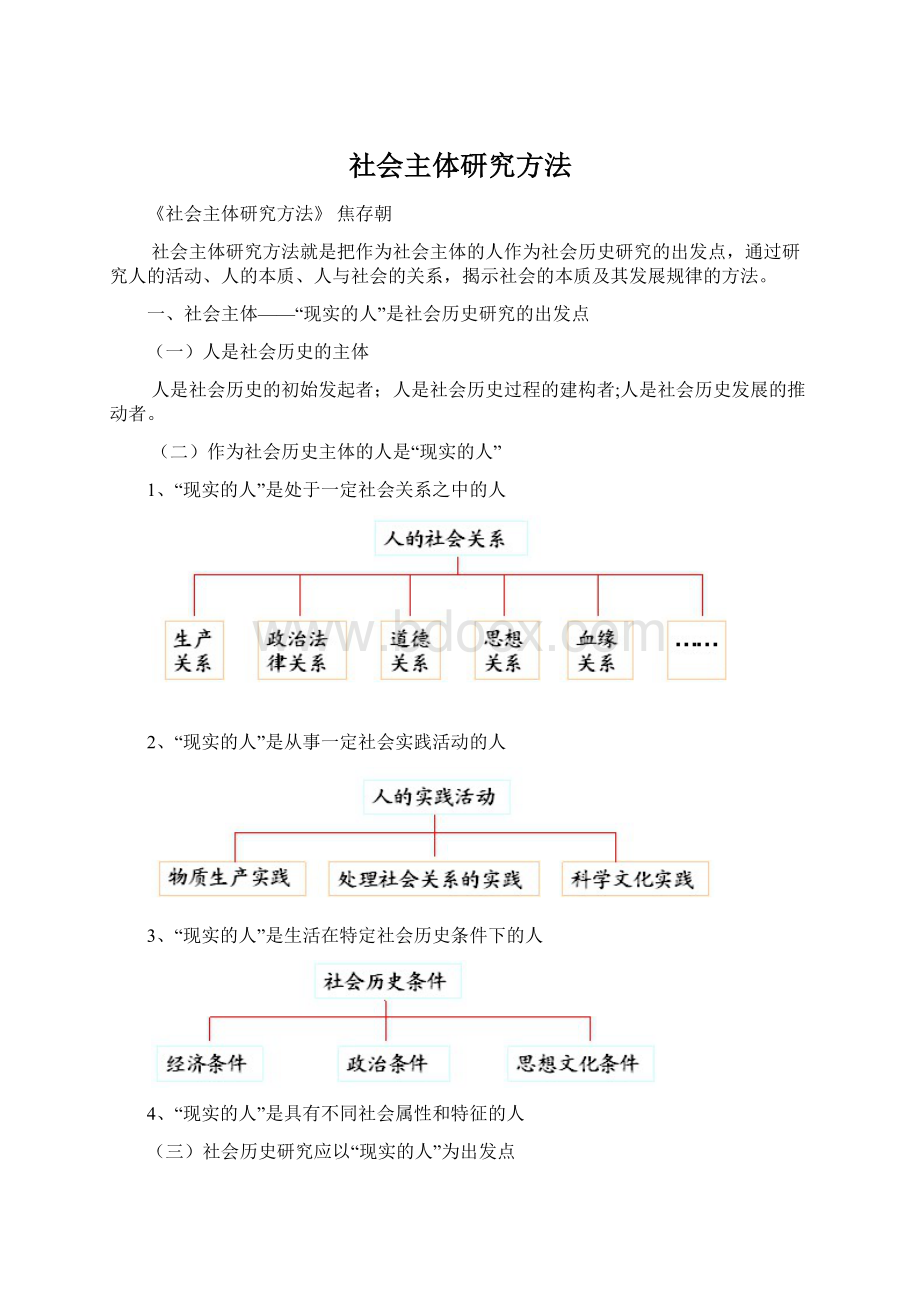

1、“现实的人”是处于一定社会关系之中的人

2、“现实的人”是从事一定社会实践活动的人

3、“现实的人”是生活在特定社会历史条件下的人

4、“现实的人”是具有不同社会属性和特征的人

(三)社会历史研究应以“现实的人”为出发点

二、马克思主义社会主体研究方法的客观依据:

人与社会的辩证统一

(一)社会的存在和发展离不开人

1、人自身的生产和再生产是社会存在和发展的前提

2、人的实践活动构成社会生活的基本容

3、人的生存状态是衡量社会发展状况的尺度

(1)社会发展的三个阶段(三种形态)

原始社会、奴隶社会和封建社会

资本主义社会

共产主义社会

(2)社会发展的三个阶段与社会发展的五个形态之间的关系

二者之间的差别:

划分的标准不同。

二者的统一性:

一是立足点是一样的,这个立足点就在于物质资料的生产活动是人类社会赖以存在和发展的基础和前提,生产力是在社会发展的决定力量。

二是二者之间存在着对应关系。

4、人是推动社会发展的动力

人民群众和杰出人物的历史作用是统一的:

人民群众需要杰出人物的组织和引导;杰出人物来自人民群众,其作用需要借助于人民群众才能实现。

5、社会历史规律是通过人的自觉活动表现出来的

(二)人的存在和发展离不开社会

1、人在社会中获得自己的存在

2、人的本质由社会来规定

“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。

(马克思)

3、社会共同体是人存在和发展的必要条件

(1)人在共同体获得赖以生存和发展的各种条件

“社会共同体”是人类基于共同的利益而结成的、共同生活于其中的群体。

人从社会共同体中获得赖以生存和发展的经济、政治、文化和社会条件。

(2)真实共同体与虚假共同体

“真实共同体”是指符合全体社会成员的根本利益,有利于全体社会成员自由、全面发展的社会共同体。

“虚假共同体”是指在阶级存在的社会里,某一阶级为了自己本阶级的利益所建立的社会共同体。

(3)“自由人的联合体”是“人的自由全面发展”的社会共同体

自由人联合体作为自由劳动者的经济联合体,实行与社会化大生产相适合的生产资料公共所有制。

自由人联合体作为公共权力回归社会的超政治共同体,实行社会制。

4、人的存在和发展受社会的制约

人的生存依赖社会提供的物质生活资料;

人通过接受社会的教育获得知识,在社会实践中,在社会交往中锻炼各种能力,提高自己的素质;

人受社会法律和道德规的制约。

3、马克思主义社会主体研究方法的基本逻辑

基本结论:

生产力与生产关系的矛盾,经济基础与上层建筑的矛盾是推动社会发展的根本动力;生产关系一定要适合生产力状况的规律、上层建筑一定要适合经济基础状况的规律是人类社会发展的基本规律。

人类社会在本质上是实践的。

物质生产活动是人类社会存在和发展的基础和前提,作为实践主体的人民群众是历史的创造者,社会发展是客观规律性和主体目的性的统一。

思考与讨论:

马克思主义社会主体研究方法的客观依据、在逻辑及其现实意义?

历史的伟大转折总是以思想革命作为先导的。

而思想革命最深刻、怠义最深远的容就是思维方式的变革。

党的十一届三中全会以来,冲破旧僵化的思维方式,捕挺时代精神的脉动,提炼时代精神的理论精华,从而尽力造就富于时·代特色的新的思维方式,正是我国哲学理论个年来真正的探索和收获。

十年来,中国社会生活的各个领域、各个方面发生丁巨大的变化,屁在些变化相联系的新的精神、新的思维方式的重要特征之一,就是马克思主义主体性原则的重新确立和贯彻。

正确理解马克思主义的主体性原则

所谓主体性原则,一般来说就是承认、重视并坚持主体在实践和认识活动中的地位和作用的原则。

主体和客体是人的对象性活动冲的一对关系畴,二者之间有一种“相关律”的联系:

人和物、人和人之间只有构成一定对象没关系(如实践和认识)肘,它们才是主体和客体。

因此离开了这种具体对象性关系,失去了其中任何一方,主体和客体概念都是没有意义的。

在此前提下,白然会进一步提出问题:

在主体和菩体的相互作用中,哪一方属于主导和支配的地位?

再明确些说:

主体的结构、特性相作用在这樊占什么地位?

这就是所谓“主体性问题”。

·于这个问题,不同的哲学有自己不同的(自觉或不自觉、或隐或显)答案。

其中对主体的地位和作用做出肯定结论的不同方式,就榆成了不同性质的主体性原则。

马克思主义的主体性原则,是建立在辩证唯物主义与历史唯物主义的统一——“实践的唯物主义”基石上的,其基本容最集中池包含在马克思的《关于费尔巴哈的提纲》这篇天才纲领、特别是它的第一条中。

马克思指出,科学的“实践的唯物主义”对对·象、现实、感情的理解,不是只着眼于客体的成直观的形式,而是“把它们当作人的感性活动,当作实践去理解”,“即从主体的方面去理解”(见中共中央编译局的新译本《费尔巴哈》第87页,人民1988年版)。

列宁也曾以同样明确的语言表达了这一原则:

以必须把人的全部实践……包括到事物的壳满`定义”中去”(《列宁选集》第4卷第453页)。

实践是人的对象性物质活动。

在实践中,一方面,作为主体的人必须面向客体,必须重视客体的作用即效应,按客体的本性和规棒办事,即核世界(包括作为客体的人)的本来面目去认识世界和改造世界;另方面,更重要的是,主体总是从自己出发的,是按自己的能力、方式、需要和尺度去理解客体、改造客体,认识世界和改造世界的,因此,在任何认识和实践中,都必须客观地存在着一种“主体性效应”。

前一方面可以得出客体性原则,后一方面则得出主体烃原则。

马克思和列宁都不否认前一方面,但他们更强调后一方面对前一方面的影响,提醒人们:

对客体、事物的理解和理论概括(“定义”),都不可能脱离主体性因素而孤立地达到,因而应该自觉地贯彻主体性的原则。

这一主体性原则在认识论上的表现具有普遍意义。

完整地把握马克思主义的主体性原则,首先应该充分理解它的下述规定和要求,并同以往和自前流行的某些错误观念划清界限:

第一,它是一个充分承认并揭示主体性效应的原则。

对事物要从主体、人的实践方面来理解,是一个真正的辩证唯物主义结论。

在这一点上,它同某种把唯物主义解释成“喉客体主义”的传统偏见是格格不入的。

这种传统偏见表现为:

把“存在第一性、思维第二性”这个正确的唯物主义基本原理错误地搬用到主客体关系上,得出“客体第一性、主体第二性、客体决定主体”这娄违背事实的、宿命论的结论。

实际上,这不仅同马克思主义的实践唯物主义在去甚远,就是同旧的、一股的唯物主义相比,也是一种倒退或停滞。

这种“唯客体主义”式的偏见,曾长期束缚了对主体性问题的科学探讨。

第二,它是一种客观性的原则。

在马克思主义这里,主体性与客观性不是对立的概念。

主体,作为各种不同清况下的现实的人及其群体,首先是一种客观的存在一一社会存在。

不是人们的社会意识决定他们的社会存在,而是人们的社会存在决定他们的意识。

因此,马克思主义的主体性原则中,包含对人的主体性做社会的、.历史的客观性的理解。

若把主体性妇结为人的精神、意识、主观性,无视人的社会物质性、社会存在及其关系的客观性,并不是历史唯物主义即马克屑主义的方式,而恰恰是历史唯心主义的各式。

第三,它是要求对主体做具体分析的原则。

“主体”不是一个一般的抽象或实体,它是一个关系畴。

因此,必须在具体的对象关系中确认谁是主体,把握主体的具体结构、功能、特性及其作用,探讨不同层次主体间的相互关系,而不能抽象化。

在理论研究中文在着把某一特殊关系层次上的特殊主体一般化的两种极端:

一种是把娄主体--人类或群体主体一一社会、阶级、民族等当作喉一的“主体”;另一种则把个别主体.-个人当作唯一的t`主体”。

两个极端互相排斥、二者择一,其结果或者导致抹杀个人及其个性,或蓑导致个人主义、自由主义而否认集体、社会,这都是违背马克思主义主体性原则的精神实质的。

这一原则恰恰表明:

世界上和社会生活中存在着多种不同层次和不同方面的主客体关系,每一关系中都有自己具体的主体。

只有正确而充分地理解每一主体各自的特点和作用,才能科学他说明其关系的存在和发展,而不能把不同的关系及其主体混为-谈,互相取代。

第四,它是强调人的权力和责任相统一的原则。

承认主体的具体地位和作用,正是为了科学地确立人在自己的实践和认识中应有和能够承担的权力和责任的界限,并使二者合理地统一起来。

任何把主体性原则理解为人可以随意地千事,只要权力不负责任,达到“绝对意志自由”之娄的想法,至少是一种片面化的想象。

权力和责任都来自主体的实际地位和作用,权力和责任又是彼此不应分离的。

在客体面前,主体的权力所在也就是责任所在,反之亦然。

因此,任何现实的主体(人类、社会、阶级、个人)从主体性原则所得到的第一条启示,就是要自觉地认清自己的权力和责任及其统一,而不是其它。

在这个意义上,主体性原则也可以说正是加强主体自身建设与充分发挥主体玖造世界的能动性相统一的原则。

第五,马克思主义有自己的主体性原则,并不等于它否认客体性原则,这两看的相互制约和相互补充才能保证认识和实践富有成效。

它们各有自己的侧重J兼和功能,对于我们的思想和工作来说,同样都是必须遵循的。

但是比较而言,特别是当代历史条件下,主体性原则有着更为深刻、积极的理论意义和实践意义。

确立“主体性思维”的深刻现实意义

运用马克思主义的主体性原则来思考、认识、决策和评价,意味着在一个新的高度上自觉掌握和运用辩证唯物主义和历史唯物主义的思维方式。

迄对于曾长期受旧僵化思想束缚的人们来说,有巨大的思薄解放扣思维方式变革的意义,是我国当前改革和建设的一种重要的精神保证和思想武装。

(一) “初级阶段理论”是我国社会主体正确自我认识的产物。

从国情问题的提出到做出回答,并不家有些人理解的那样,仅仅是认识“客体”的过程,从更深刻的实质意义来说,它是我国社会主体的一次寞正的自我认识,这一点,通过回顾三十几年来的历程就会发现:

看到我国“历史爆久,地六物陌,人口众多,贫穷落后”这些国情的“客体”方面事实,并不是使五十年代“三面红旗”和六七十代之间“反对资本主义复辟”的理论同今天的社会主义初级阶段理论区别开来的根据。

使今天的理论同昨天“左”的理论根本区别开来的基础,在于对下列问题的不同回答:

“我们的社会和国家处在历史发展序列的何种位置上?

”“我们的社会是什么样的社会,人是什么样的人?

我们现在需要什么和能够做什么,不能做什么?

”等等,简言之就是“作为社会主义事业主体的我们的国家、社会、民族自身的状态、需要和能力如何”问题。

总结以往错误和挫折的惨痛教训,难道不正是因为在“一穷二白”的客观事艾面前,忘记了我国是一个从半封建半殖民地脱胎而来的社会,而仅仅从“社会主义比资本主义先进”这一抽象观念出发,采取了-口系列超越主体现实的决策沂造成的?

这正说明,仅仅了解客体如何,还不能保证正确地决足我们应该怎样做;只有同时深刻全面地了解作为主体的我们自己,才能做出正确的选择。

因此,脱离这一理论的主体自我认识价值,就不能真正深劾地理解祁正确地贯彻社会主义初级阶段的理论。

社会主义初级阶段理论对于我国当前改革和整个现代化迸程的根本意义,也向我们证明了确立主体性思维的方法论意义。

可能有人不同意这丁一点。

常可以听到这样一种观点,认为三十多年来我国社会主义建设之所以曲折坎坷,共主要原因就是对人的主体性、能动性强调过头了,加对吝体庄